【看護の日に寄せて】アルケア、医療・ケアの未来を支える「地域連携支援活動」の取り組み事例を紹介

2025年5月12日

アルケア株式会社

【看護の日に寄せて】

アルケア、医療・ケアの未来を支える「地域連携支援活動」の取り組み事例を紹介

アルケア株式会社(本社:東京都墨田区、代表取締役社長:伊藤 克己、以下「アルケア」)は、創業以来「親切な製品をつくること」を志し、ケアをする人・ケアを受ける人の潜在的なニーズを察知して磨き抜かれた製品・情報・サービスを提供し、ケアの可能性を豊かにしていく「ベストケア」創造企業です。

厚生省(現 厚生労働省)が制定した「看護の日(5月12日)」を迎え、医療・療養のあらゆる場で質の高いケアの実現をサポートするアルケアは、医療・介護の連携強化を通じて、持続可能な地域包括ケアシステムの構築を支援する取り組みをあらためて発表します。2025年問題・2040年問題を見据え、地域包括ケアシステム構築の推進に貢献し、患者さんが地域で最適なケアを受けられ、医療従事者がより良い環境で活躍できる社会の実現を目指します。

-

新たな地域医療構想と地域包括ケアシステムについて

日本の医療提供体制を持続可能なものにするための政策「新たな地域医療構想※1」の推進により、病院での治療・ケアから在宅医療や介護施設への移行が進みますが、これを支えるのが「地域包括ケアシステム※2」です。例えば、ある地域で急性期病床が減り、回復期や在宅医療が充実する場合、退院後の患者さんが安心して生活できるよう、訪問看護・訪問介護・生活支援などのサービスの拡大が重要になります。

※1:2025年の超高齢社会を見据え、各地域の医療提供体制を適正化する従来の地域医療構想を2024年以降の医療ニーズに対応する形にアップデートしたもの

※2:高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を続けられるよう、医療・介護・生活支援などを一体的に提供する仕組み

-

医療・ケアの環境における課題(本人の望む場で最期を迎えることがかなわない・看護職員の不足)

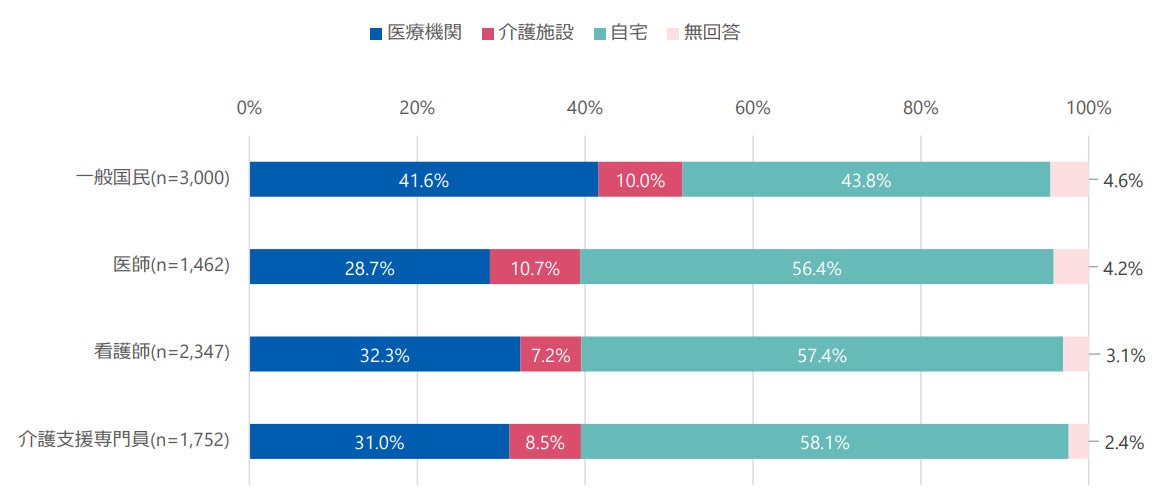

厚生労働省が2022年に実施した「人生の最終段階における医療に関する意識調査」※3では、「あなたが病気で治る見込みがなく、およそ1年以内に徐々にあるいは急に死に至ると考えたとき、最期をどこで迎えたいか?」という問いに対して回答者の一般国民43.8%が「自宅」と回答し、約半数の人が最期を迎えたい場所として自宅を望んでいることが分かりました。しかし、2022年の死亡者のうち自宅で最期を迎えた「在宅死」は17.6%で6人に1人程度と少なく、約70%の人は病院で亡くなっています。

このことから、医療・ケアの提供を受ける環境において、本人の望む場所で最期を迎えることがかなわない課題があるといえます。

※3:出典 令和4年度 人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査の結果について(報告)

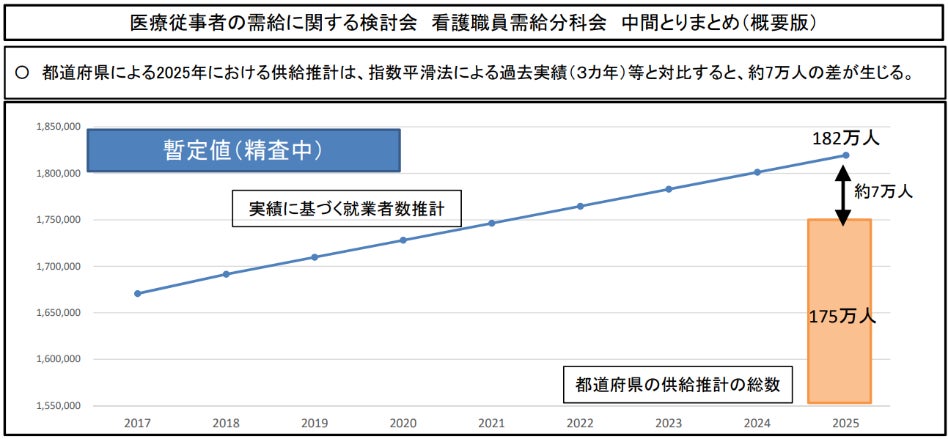

一方で、医療従事者(看護職員)が不足している現状があります。厚生労働省が算出した2025年における看護職員の需給推計※4に関しては、都道府県からの報告では180万人の需要があるところ、供給推計に関しては175〜182万人と見込まれていますが、看護職員の超過労働時間の廃止や有給休暇の取得など勤務環境を改善したパターンで推計したところ188万~202万人となっており、必要とする看護職員に対して約7万人以上が不足するという差があります。また、在宅での医療・ケアを望む人が多いにも関わらず、訪問看護事業所に従事する看護職員は、2020年の実績6.8万人に対して2025年需要推計は約2倍の11.3万人※5のところ、2024年の常勤換算従事者数は9.3万人※6と需要を満たさない可能性も高くなっています。

※4:出典 第11回看護職員需給分科会 資料2.医療従事者の需給に関する検討会 看護職員需給分科会中間とりまとめ案(概要)

※5:出典 第2回医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会 資料2.看護師等(看護職員)の確保を巡る状況

※6:出典 介護サービス施設・事業所調査 / 令和5年介護サービス施設・事業所調査 詳細票編 居宅サービス事業所 総括表

-

地域連携での医療・ケアに関する課題解決をサポート

アルケアでは、地域連携での医療・ケアの課題解決をサポートするため、医療・ケアに関する地域連携支援活動を全国20エリアで実施しています。地域包括ケアシステムの構築推進に取り組まれる方々へ、課題の抽出※7、解決策への着手※8、結果の見える化※9、の3つの軸から支援を行っています。

※7:地域の医療従事者・介護従事者に対し、アンケート等を通じ困り事や問題を聞き取る

※8:適切な解決策を模索し、セミナーや解決ツールを開発する

※9:解決策を実施した結果、地域の方々にどのような変化が起きたのかをアウトカム指標の設定やアウトプットツールの作成を通じて見える化する

事例紹介:岐阜市 地域における事例検討会(2017年~2025年の間で20回開催)

課題抽出の結果、(1)相談でき、学べる医療従事者同士でつながれる場づくり、(2)地域で必要なケア材料の標準化と見える化、の2点を地域の課題としました。

課題(1)に関する取り組み概要

-

医師をはじめ、連携する関係職種への情報伝達方法を検討できる場を設けた

-

「顔の見える相談できる場づくり」を目指し、定期的に皮膚・排泄ケア認定看護師を講師とするケアに関するレクチャーや、困っている症例を持ち寄って、講師に相談できる場を設けた

-

「在宅でできるより良い褥瘡・創傷ケア」について症例を元にディスカッションし、他施設のケアや考えに触れることができる場を設けた

効果

-

ケア知識を深め、情報伝達の工夫をすることで多職種との円滑なコミュニケーションや相談ができるようになり、ケアがうまくいくようになった

-

医療従事者として自信を持って、利用者や患者さんの相談や状況に応じた対応ができるようになった

-

自施設以外で地域のなかで相談できる仲間との関係ができ、安心感につながった

課題(2)に関する取り組み概要

-

事例検討会参加者(医療従事者)が、地域の薬局でケア材料の入手を希望していることを確認し、地域の薬局と連携のうえ事例検討会で挙がったケア材料に関する課題の共有と解決策の検討を行った

-

在宅ケアで必要なケア材料の情報共有と地域で入手できる環境整備を行った

効果

-

地域包括ケアシステムの構築推進のため、関わるステークホルダー同士をつなぎ、ケアに関する課題共有と解決を行った

-

参加医療従事者が、勤務先の病院などの施設でケア材料の入手方法について伝達できるようになった

参加者からの評価

・ケアと材料の知識が増え、ケアの選択肢が広がった

・定期的な研修会で難しいケアに直面した際に相談でき、他施設の看護師と一緒に考えられるため良い刺激になる

・他ステーションとの交流、地域の横のつながりが広がった

・看護ケアをしている場所が異なる職種同士で「看護」の連携ができ、病院・在宅での創傷処置のケアの違いや連携方法の意見交換ができ、良い影響を受けた

・事例検討会を参考にし、自主企画の研修会を開催できた

地域包括ケアシステムの構築推進に取り組まれる医療従事者からのコメント

超高齢化社会を迎える中、在宅医療推進政策により在宅看護の利用者が増加しています。

予防、健康の回復、そして終末期までの幅広い範囲を対象とした看護が必要です。人的・物的資源を効果的に活用し、人生の最期をその人らしく暮らし続けられるよう、関係職種が連携し、サポートしていくことは重要です。地域で相談でき、学べる場づくりを行っていただいているアルケア株式会社とともに、これまで以上に多職種での連携を地域で行えるよう、取り組んでいきたいと考えます。

小笠原訪問看護ステーション 皮膚・排泄ケア認定看護師

前田 由紀子氏

-

より良いケアの共創を目指して

アルケアは、学会・団体への研究助成、各機関との共同研究などを通じて、医療・ケアのニーズにお応えする製品・情報・サービスを開発し、それらをケアの現場に途切れることなく安定的に提供するために、仕入先企業・販売店との定期的なコミュニケーションや長期にわたるパートナーシップ構築に努めています。

ケアの現場が病院にとどまらず、地域社会や患者さんやご家族の日常生活の範囲まで広がるなかで、病院の医療従事者と訪問看護ステーションや介護施設など地域でのケアを担う医療・介護職といった多職種の皆さまがつながり、医療・療養のあらゆる場で質の高いケアが実現できるようサポートしています。

アルケアは、さまざまなステークホルダーの皆さまと連携・協力しながら、高齢社会におけるケアの課題に向き合い、ともに解決を目指してまいります。

-

アルケア株式会社について

1953年に国産初の石膏ギプス包帯「スピードギプス」の開発・製造に成功し、1955年に創業しました。ケアをする人・ケアを受ける人の双方にとって「親切な製品をつくる」という創業当時の想いはそのままに、現在は予防から社会復帰にいたるまで、ケアをプロセス視点で捉え、整形外科領域、褥瘡・創傷領域、ストーマ領域、看護領域の4つの専門領域で事業を展開しています。「ケアすることの可能性をもっと豊かに。ケアを受けることをもっと前向きに。」アルケアは、そんな明日の形を見据えて、磨きぬいた製品や情報、サービスを社会の隅々にまで広げてゆきます。

ケアの未来をひらく取り組み

1997年に創刊し、現在も年間に3~5号配信している医療関係者向け学術誌「アルメディア」、学会共催セミナーでの学術発表、医療関係者向け勉強会など、ケアの未来をひらく取り組みを行っています。これらの継続的かつ双方向のコミュケーションを通じて、将来にわたりより良いケアを持続的に提供していけるよう、ケアをする人、ケアを受ける人、誰もが健やかで自分らしく生きられる社会の実現を目指しています。

社名: アルケア株式会社

創業: 1955年7月

代 表 者: 代表取締役社長 伊藤克己

売上高: 161億円 (2024年6月期)

従業員数: 576名 (2024年6月末時点)

URL: https://www.alcare.co.jp/

本社所在地: 東京都墨田区錦糸 1-2-1 アルカセントラル 19階(〒130-0013)

事業内容: 医療機器、医療用消耗材料の開発、製造、販売および輸出入

事 業 所: 本社(東京都)、医工学研究所(東京都)、工場(千葉県)、物流センター(東京都、大阪府)

営業所(北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県)

関係会社: オルトモスホールディングス株式会社、愛楽康医療器械(上海)有限公司

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像