【調査リリース】3人に1人が「AIで失敗した」経験あり!生成AI活用の“しくじり先生”実態調査

〜誤情報の鵜呑みや指示出しの難しさも…9割が「それでも使いたい」〜

ビジネス現場に広がるAI活用、その裏にある“失敗と学び”

株式会社LiKG(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:近藤光生)は、生成AIを仕事で活用している全国のビジネスパーソン200名を対象に、「生成AIの業務活用と“しくじり”実態調査」を実施しました。その結果、3人に1人がAI活用で失敗経験ありと回答し、業務での活用が広がるもののその使い方や、リテラシーが求められる結果となりました。一方で、活用している9割以上が「今後もAIを活用したい」と前向きな姿勢を見せており、AIとの共創時代の兆しが見える結果となりました。

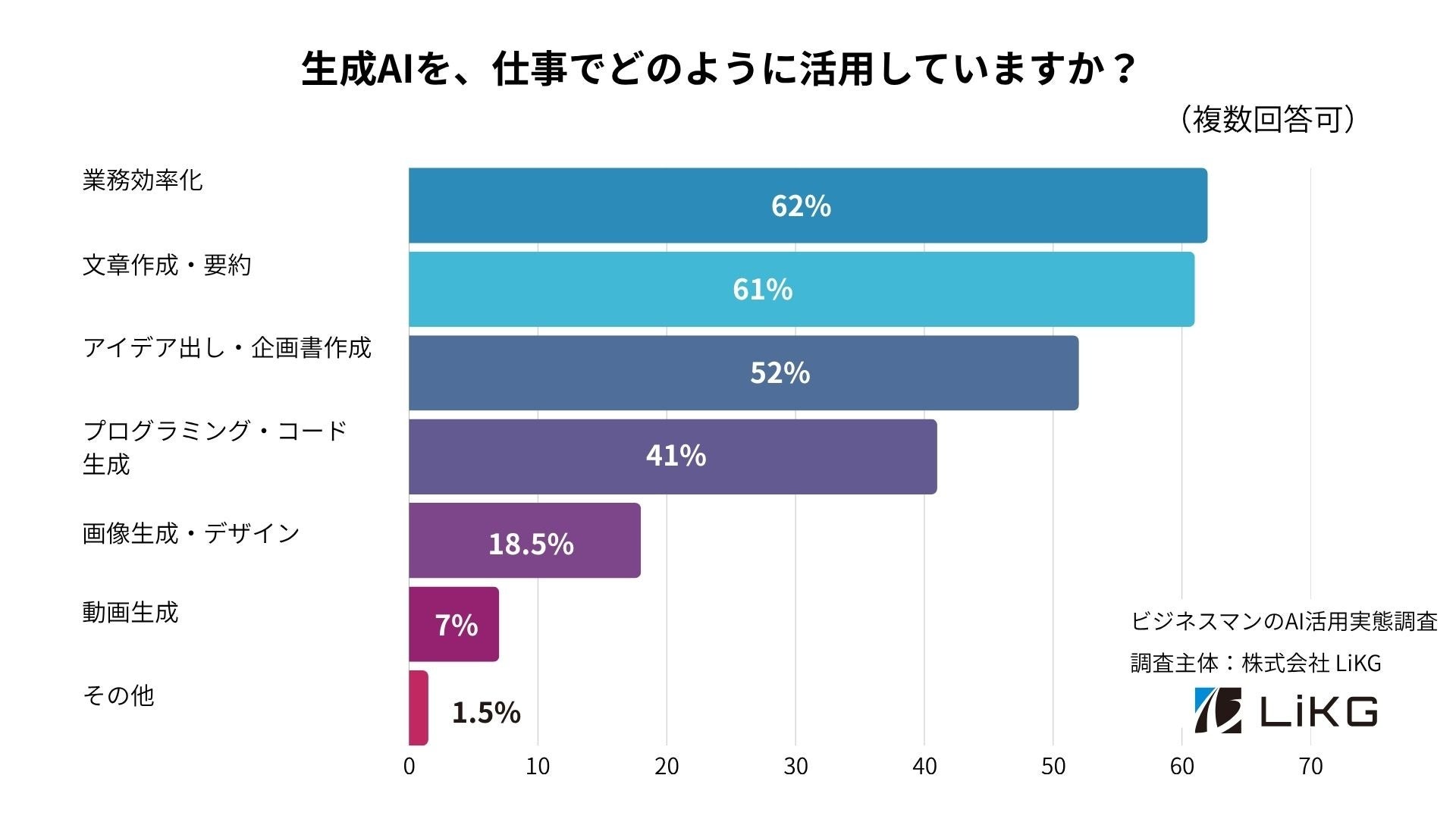

定型業務の効率化分野での利用が多くを占める

生成AIの活用内容として最も多かったのは「業務効率化(時間短縮)」で62%。次いで「文章作成・要約」(61%)、「アイデア出し・企画書作成」(52%)が上位に挙がりました。また「プログラミング・コード生成」(41%)も一定数存在し、IT部門に限らず幅広い職種で活用が進んでいることが分かります。 一方、「画像生成・デザイン」(18.5%)、「動画生成」(7%)はまだ限定的でした。

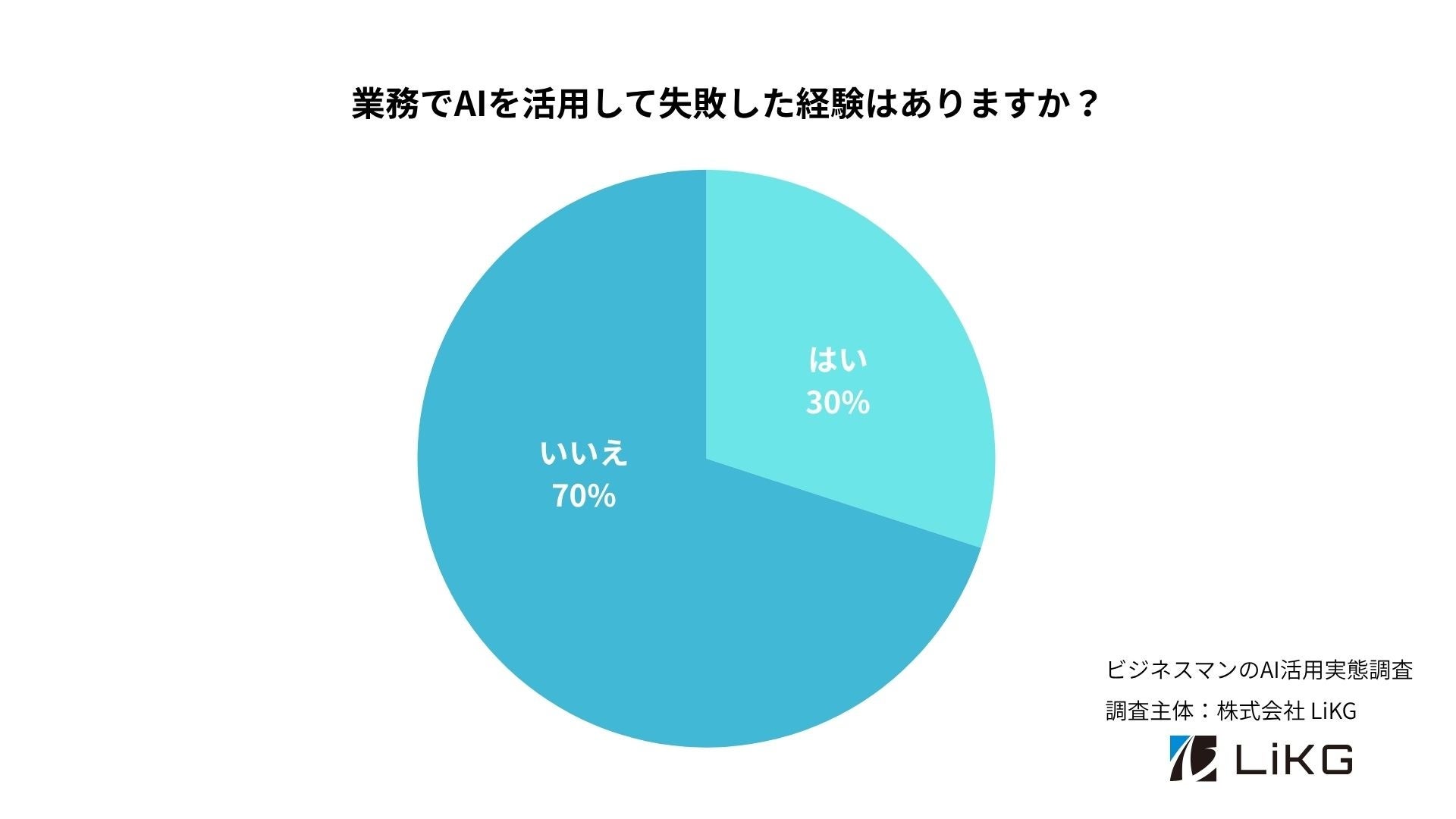

AI活用で「失敗した」と答えた人は全体の30%に上り、3人に1人が何らかの“しくじり経験”を持っているという結果になりました。

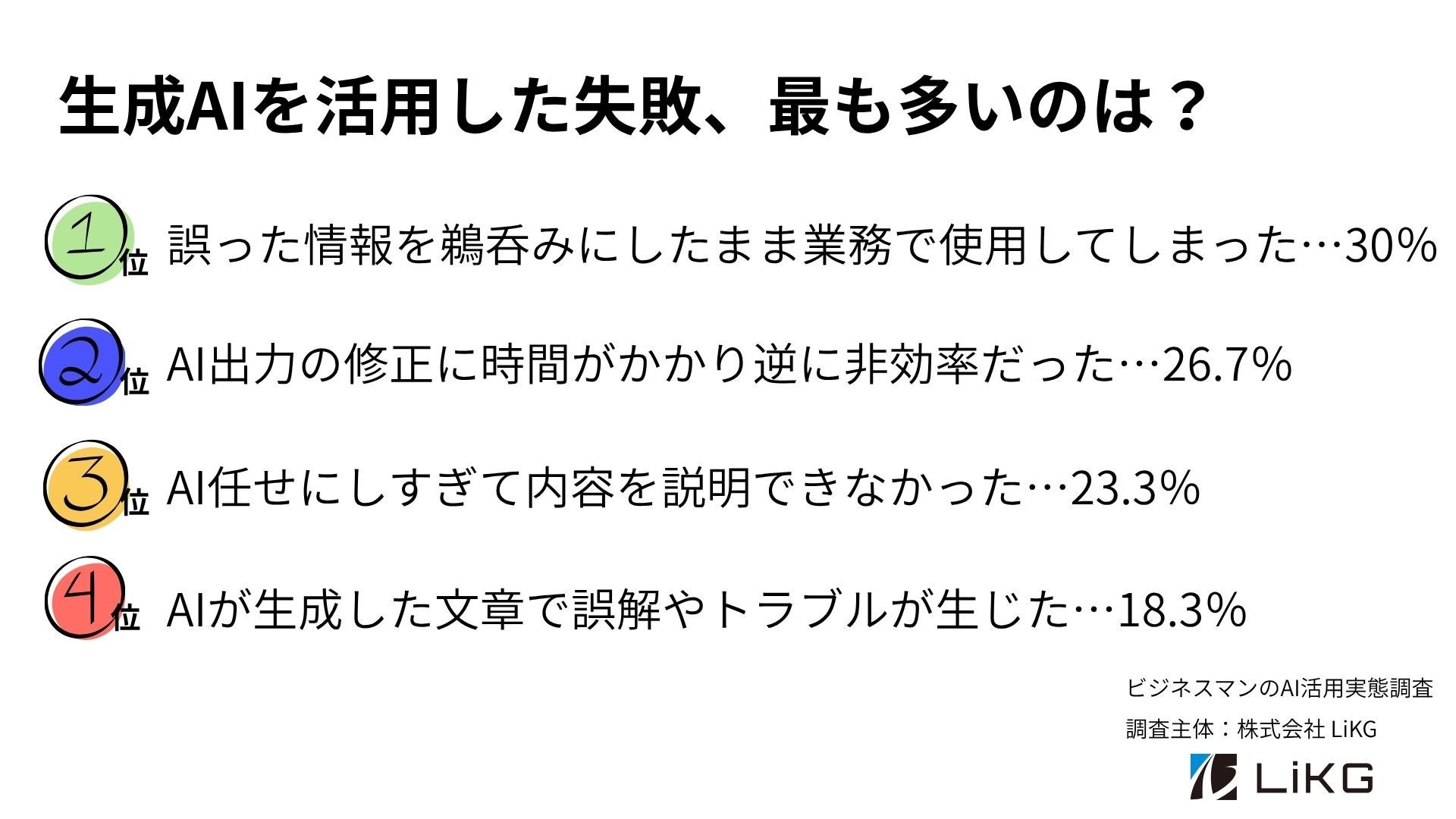

また、最も多かった失敗は「誤情報を鵜呑みにしたまま業務で使用してしまった」(30%)。 次いで「AI出力の修正に時間がかかり逆に非効率だった」(26.7%)、「AI任せにしすぎて内容を説明できなかった」(23.3%)が続きました。

具体的な失敗内容を自由記述で回答してもらったところ、失敗は主に以下のようなパターンに分類されました。

-

ハルシネーションでのしくじり体験

AIが生成した内容をそのまま使った結果、「誤った情報をもとに資料を作成した」「支離滅裂な文章になった」「誤ったコードが生成された」など、“AIの嘘を信じてしまった”エピソードが多数寄せられました。

実際の回答

「誤った情報をもとに資料作成した」

「データの出所が不確かで実態を反映していなかった」

「AIの出した日本語が怪しかった」

「コード生成を依頼したらエラーを吐いた」

「学習データの偏りから誤情報まみれの文章が生成され、修正に追われた」

「情報が正しいと思って業務に取り入れた結果、偽情報だった」

-

確認コストでのしくじり体験

検証・修正作業など、AI活用によって作業時間を短縮できると思いきや、実際には「誤字や誤情報のチェック」「出力の見直し」「修正対応」に多くの時間を費やしたという声が目立ちました。「時短になると思ったのに、確認作業でむしろ時間がかかった」という逆効果のケースも見受けられました。

実際の回答

「提案資料の誤字がいくつかあった」

「誤ったデータ作成で訂正作業が大変だった」

「生成資料を全部修正し、自分で作るのと変わらなかった」

「回答をいちいち確認して合っているか見ないといけず、時短になっていない」

「他社から誤りを指摘された」

-

プロンプトでのしくじり体験

AIがうまく理解せず、想定外の回答やズレた結果が返ってきたという失敗も多く寄せられました。活用に慣れるまでは、プロンプト(指示文)の設計力が成果を左右するというケースは多くありそうです。

実際の回答

「疑問点を変えながら何度も質問したが、回答内容が異なり時間がかかった」

「仕様変更を断片的に入力したところ、バグが発生した」

「抽象的すぎて求めていたものと全く違う内容が出た」

「思い通りのキャラクターにならなかった」

「確率計算のプロンプトが理解されず、延々と間違った答えが返ってきた」

-

依存しすぎた結果のしくじり体験

AIが生成したアイデアや資料に頼りすぎ、自分自身の理解や説明力が追いつかず失敗するケースもありました。

実際の回答

「新規事業のアイデア発表でAIに頼りすぎ、自分の知識になっておらず、説明がうまくいかなかった」

-

画像デザインでのしくじり体験

AIで生成した人物画像をそのまま使ったところ、「指の数がおかしい」と指摘されたという声も。品質や権利のチェック体制の重要性を物語っています。

実際の回答

「AIで生成した人物画像をそのまま使うと、指の数がおかしいと指摘された」

また、LiKGに在籍するwebライターにもAIを活用した失敗体験の調査を行ったところ、AIならではの特性に試行錯誤しながらも部分的に活用することで生産性の向上を図っていることが分かりました。

実際の回答

「AIに記事作成を任せすぎて人間らしさがなくなってしまい、編集に時間がかかりすぎたことがある」

「最初の頃は「AIに任せれば早く済む」と思い、抽象的なプロンプトで質問していました。

しかし、返ってきた内容は求めていた方向性と違い、再修正に多くの時間を費やしてしまいました。」

「執筆などを任せっきりにしているわけではないため、失敗したと感じたことは無いのですが、やはりこちらの意図を正確に伝えるプロンプロの難しさは感じています。

得意としていることと、苦手としていることを正しく理解したうえで、使いこなすことを意識しています。」

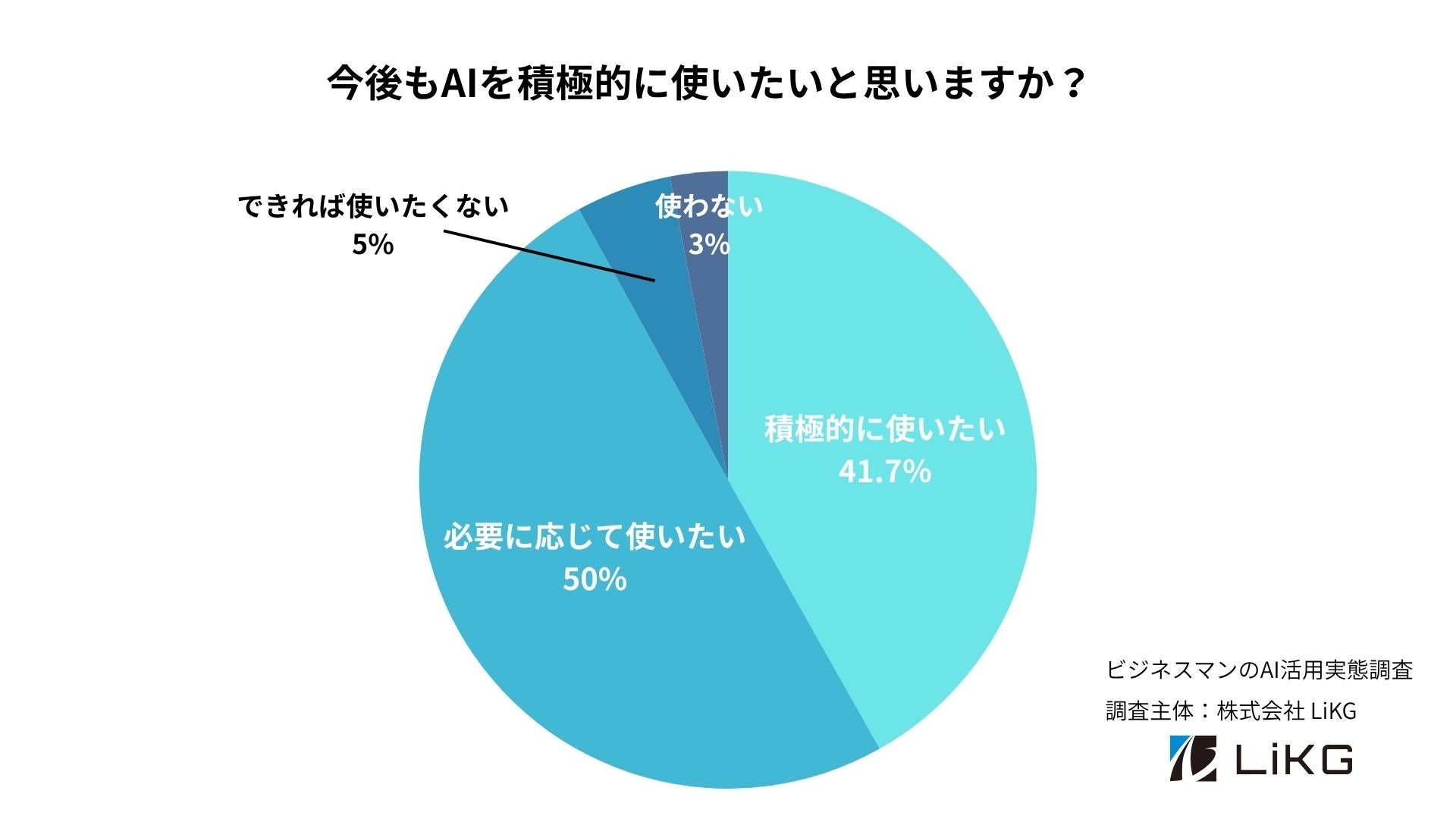

「積極的に使いたい」(41.7%)、「必要に応じて使いたい」(50%)を合わせると、91.7%が今後もAIを活用したいと回答しました。失敗を経ても、「AIは使い方次第で強力な武器になる」という実感を得ている人が多いようです。

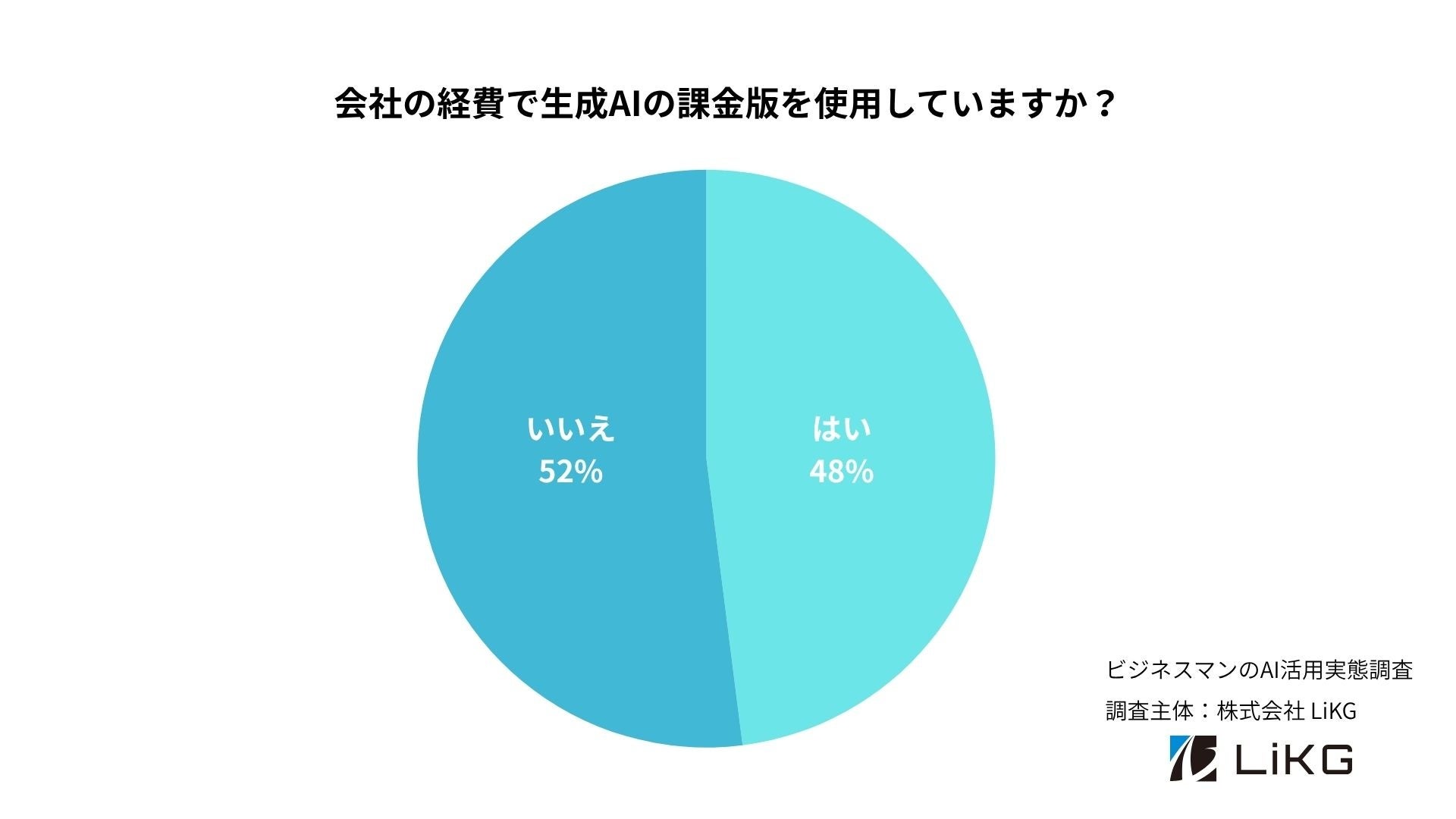

【番外編】約半数弱が有料の生成AIアカウントを活用

「会社の経費で生成AIの課金版を使用していますか?」という問いに対しては、「使用している」と回答した人は48%、「無料版のみ利用している」が52%と、ほぼ半数に分かれました。企業レベルでもAI活用の環境整備が進みつつあるものの、

導入支援や費用負担についてはまだ社内で温度差があることがうかがえます。

半数以上が生成AIの活用に独自ルールあり

社内のAI活用に関するルールが設けられているかという問いに対しては過半数の企業で何らかのAI利用ルールが整備されている一方、約4割ではまだ明確なルールがないことも明らかになりました。

まとめ

本調査から、生成AIは業務の効率化に寄与する一方で、誤情報の扱いや理解不足、プロンプトの精度などの課題が浮き彫りになりました。一方、多くのビジネスマンは失敗を教訓にし、より正確で安全な活用を目指していることも分かりました。生成AI元年とも言われた2025年ですが、今後もAIリテラシー教育や運用ガイドライン整備が進むことで、生成AIがビジネスの“共働パートナー”として定着していくことが期待されます。

■ 調査概要

調査名:ビジネスマンAI利用調査

調査期間:2025年10月21日

調査対象:全国の20〜60代ビジネスパーソン(生成AI業務利用経験者)

有効回答数:200件(男性162名、女性38名)

すべての画像