【全国自治体による、外国人スタッフへの日本語教育に関する助成制度の実態調査】外国人スタッフ向けに企業が実施する日本語研修を支援する助成金制度の実態調査を全国の都道府県に対して実施しました

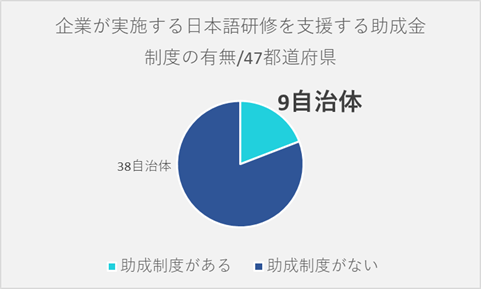

全国47都道府県のうち、9都県が外国人スタッフへの日本語教育に関する助成金制度を企業向けに運用。一方、専門の事業者に委託し、地域の外国人スタッフ全体に日本語教育事業を提供しているのは3都県(弊社調べ)

外国人労働者に対する日本語教育に関して、政府、地方自治体及び雇用企業による支援義務を明記した、日本語教育の推進に関する法律(日本語教育推進法)の成立から今年の6月で1年が経過しました。人手不足、事業のグローバル化などを背景として、企業が全国的に外国人雇用を進める中、雇用後の様々な課題解決を中心として、経済産業省や厚生労働省、日本貿易振興機構(JETRO)や国際交流基金(JF)などの政府関連機関、また全国の地方自治体などと共に外国人雇用企業の支援を進める内定ブリッジ株式会社(所在地:東京都千代田区九段南1-5―6、代表取締役:淺海一郎)では、今年度、自治体による日本語教育に関する企業支援制度の実態について、全国47都道府県に対し、ヒアリング調査を実施しました。

【調査概要】

調査期間:2020年7/15(水)〜8/4(火)

調査対象:47都道府県庁

調査方法:電話調査(1都道府県あたり1〜4部署へ電話し、ヒアリングを実施)

調査内容:当該都道府県において、外国人雇用企業または管理団体が日本語研修などを実施する際にかかる経費について、企業からの申請に基づきその一部を助成する支援制度の有無。またこれに類する支援制度の有無とその概要。

※限られた業種の企業を対象とした助成制度は調査対象外とした

※地域日本語教育の担い手を支援する取り組み等についても調査対象外とした

【調査結果・5つのポイント】

1、全国47都道府県のうち、9都県が該当地域で働く外国人スタッフの日本語教育を助成する10事業を運用中(厚労省「地域外国人材受入れ・定着モデル事業」指定5道県のうち2県を含む)

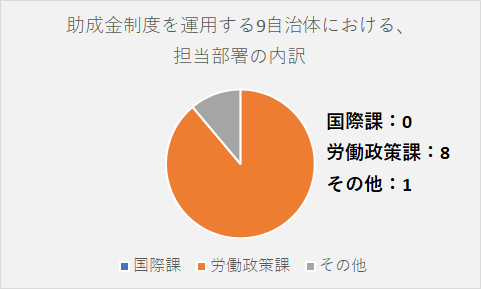

2、国際交流や地域在住者への日本語教育を担う国際課ではなく、その多くが労働政策を担う部署によって予算化、運用されている

3、助成率は2分の1が最多で、助成上限額は1社あたり15万円から100万円と幅がある

4、9都県10を数える日本語教育助成事業の一部には、日本語教育の質や専門性を担保する要件がない

助成事業の一部は、その申請において、当該研修を担当する日本語教師の専門性の証明や研修内容、研修計画が求められている。一方で、日本語研修の担当者が日本語教育の専門家でなくてもいいケースや、特に教務的なカリキュラムなどを求めない事業も存在する。この点について該当する自治体に質問したところ、担当職員が「教育を担う者は誰でもいい。日本語教育の素人でも構わない」「本事業に関して、日本語教育の研修効果は特に求めていない」と回答した自治体もあるなど、形式上は企業や技能実習生の管理団体における日本語教育の実施を後押しする制度であるものの、企業支援の目的が別のところに設定されているものもあった。なお、各事業の詳細は以下のリンクをご参照頂きたい。

https://naiteibridge.com/2020/09/03/survey/

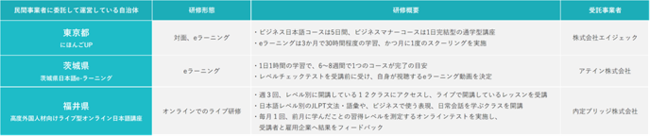

5、企業単位の助成事業ではなく、その地域で働く全ての外国人スタッフが利用できる広域的な日本語教育サービスを、民間事業者へ委託する形で実施しているのは3都県3事業

【終わりに】

外国人雇用が急激に拡大し、受け入れ企業におけるトラブルも増加傾向にある中、今年政府や関係閣僚会議などから発表された成長戦略、骨太の方針、総合的対応策(再改訂)、そして日本語教育推進法の基本方針、これら全てに関して、外国人受け入れ企業向けに経済産業省が今年作成し公表したハンドブック(「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」)の活用など、受け入れ企業側の学びや社内体制整備の必要性が盛り込まれています。また今年度の政府事業としても、たとえば厚生労働省が「雇用管理に役立つ多言語用語集及び翻訳データの作成・普及事業」を立ち上げ、労務や法務の観点から、受け入れ企業が外国人スタッフに伝えるべきポイントをまとめるなど、企業が外国人スタッフの支援を十全に実現できるよう、日本政府も急ピッチで準備を整えています。一方、受け入れ企業自体の努力もさることながら、社内言語が日本語である企業が圧倒的に多いことを考えると、そこで活躍する外国人スタッフの日本語スキル向上は、安全性を確保し、業務効率を高め、企業の事業を成長させ、ひいては彼らが社内で妥当な評価を受けるためにも必要です。こういったビジネス日本語教育についても、その地域における外国人雇用の実情や課題に応じた支援を実現できる立場にある地方自治体に期待される役割は今後も高まるものと思われます。

調査期間:2020年7/15(水)〜8/4(火)

調査対象:47都道府県庁

調査方法:電話調査(1都道府県あたり1〜4部署へ電話し、ヒアリングを実施)

調査内容:当該都道府県において、外国人雇用企業または管理団体が日本語研修などを実施する際にかかる経費について、企業からの申請に基づきその一部を助成する支援制度の有無。またこれに類する支援制度の有無とその概要。

※限られた業種の企業を対象とした助成制度は調査対象外とした

※地域日本語教育の担い手を支援する取り組み等についても調査対象外とした

【調査結果・5つのポイント】

1、全国47都道府県のうち、9都県が該当地域で働く外国人スタッフの日本語教育を助成する10事業を運用中(厚労省「地域外国人材受入れ・定着モデル事業」指定5道県のうち2県を含む)

2、国際交流や地域在住者への日本語教育を担う国際課ではなく、その多くが労働政策を担う部署によって予算化、運用されている

3、助成率は2分の1が最多で、助成上限額は1社あたり15万円から100万円と幅がある

4、9都県10を数える日本語教育助成事業の一部には、日本語教育の質や専門性を担保する要件がない

助成事業の一部は、その申請において、当該研修を担当する日本語教師の専門性の証明や研修内容、研修計画が求められている。一方で、日本語研修の担当者が日本語教育の専門家でなくてもいいケースや、特に教務的なカリキュラムなどを求めない事業も存在する。この点について該当する自治体に質問したところ、担当職員が「教育を担う者は誰でもいい。日本語教育の素人でも構わない」「本事業に関して、日本語教育の研修効果は特に求めていない」と回答した自治体もあるなど、形式上は企業や技能実習生の管理団体における日本語教育の実施を後押しする制度であるものの、企業支援の目的が別のところに設定されているものもあった。なお、各事業の詳細は以下のリンクをご参照頂きたい。

https://naiteibridge.com/2020/09/03/survey/

5、企業単位の助成事業ではなく、その地域で働く全ての外国人スタッフが利用できる広域的な日本語教育サービスを、民間事業者へ委託する形で実施しているのは3都県3事業

【終わりに】

外国人雇用が急激に拡大し、受け入れ企業におけるトラブルも増加傾向にある中、今年政府や関係閣僚会議などから発表された成長戦略、骨太の方針、総合的対応策(再改訂)、そして日本語教育推進法の基本方針、これら全てに関して、外国人受け入れ企業向けに経済産業省が今年作成し公表したハンドブック(「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」)の活用など、受け入れ企業側の学びや社内体制整備の必要性が盛り込まれています。また今年度の政府事業としても、たとえば厚生労働省が「雇用管理に役立つ多言語用語集及び翻訳データの作成・普及事業」を立ち上げ、労務や法務の観点から、受け入れ企業が外国人スタッフに伝えるべきポイントをまとめるなど、企業が外国人スタッフの支援を十全に実現できるよう、日本政府も急ピッチで準備を整えています。一方、受け入れ企業自体の努力もさることながら、社内言語が日本語である企業が圧倒的に多いことを考えると、そこで活躍する外国人スタッフの日本語スキル向上は、安全性を確保し、業務効率を高め、企業の事業を成長させ、ひいては彼らが社内で妥当な評価を受けるためにも必要です。こういったビジネス日本語教育についても、その地域における外国人雇用の実情や課題に応じた支援を実現できる立場にある地方自治体に期待される役割は今後も高まるものと思われます。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像