「持ち帰り感情ストレス」に関する実態調査の結果を発表 勤務時間外に仕事のことを思い出している人が88%

〜「気がかり」「心配」「不安」がトップ3〜

ジュノー株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役 飯岡大昇)は、感情労働研究の第一人者である東京成徳大学応用心理学部 関谷大輝准教授と共同調査研究を実施しました。

全国の20歳から68歳の正規・非正規社員の男女253名を対象に、「感情労働」と「持ち帰り感情ストレス」についての実態調査を実施し、「仕事中に経験する感情」や「勤務時間外に思い出す感情・頻度・内容・ストレス反応」など、調査結果を公表しました。

※「持ち帰り感情ストレス」とは、仕事中に経験したことを、勤務時間外に思い出すことで、後から間接的に生じる感情やストレス反応のこと

※「感情労働」とは、顧客や同僚、上司に対して「仕事上求められる感情状態」を、自己の体調や本来の感情に関わらず、意図的に作り出したり、適切に示すなど、感情のコントロールを必要とする労働のこと

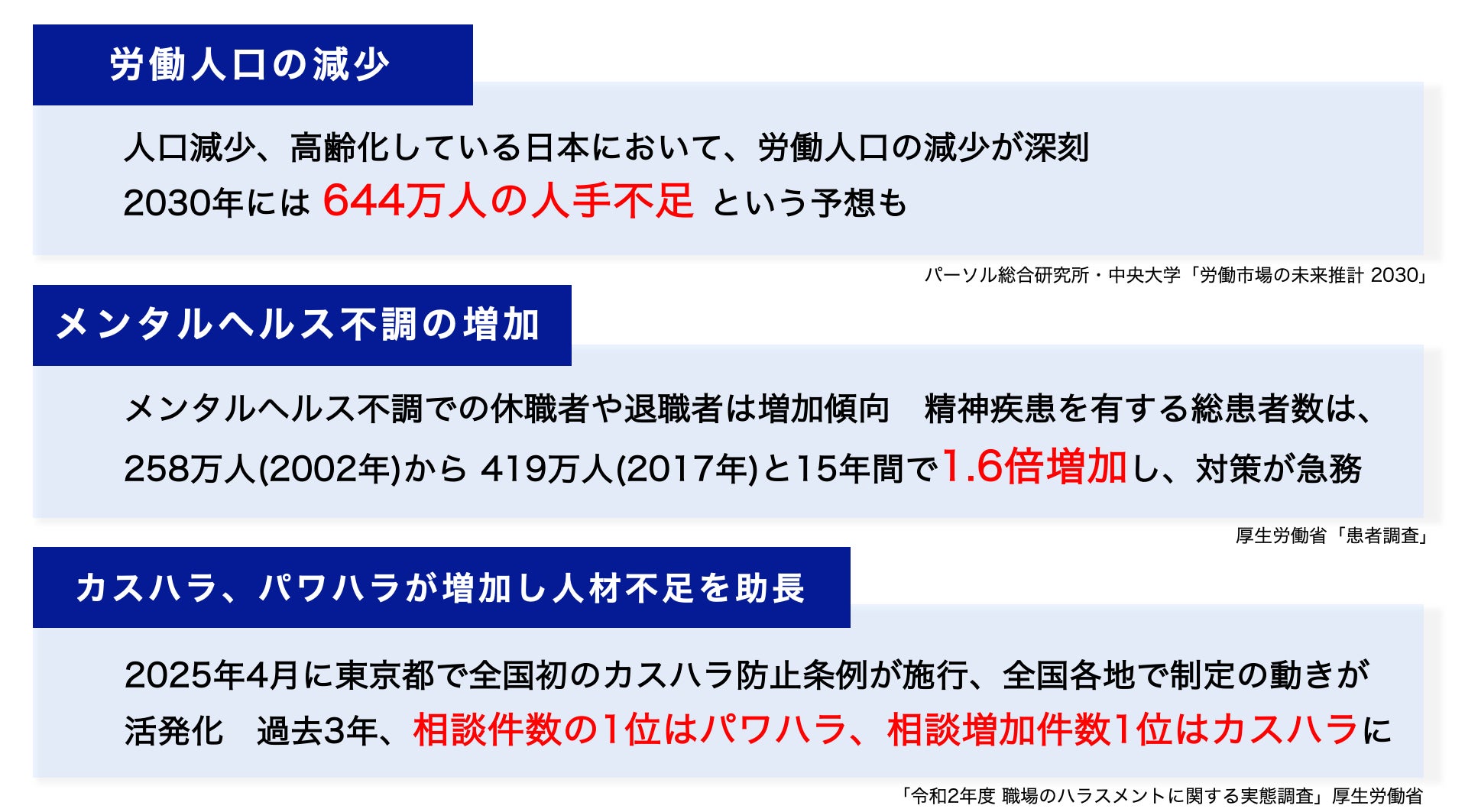

【調査の背景】

労働人口の減少により、現在、日本では前例を見ないほどの人手不足に直面しています。さらに、メンタルヘルス不調の増加は企業活動に深刻な影響を及ぼしています。カスタマーハラスメントやパワーハラスメントも増加傾向にあり、従業員の精神的な健康への配慮がますます必要な状況です。そのような中で、従業員の「感情労働」による負の影響が問題視されています。感情労働は、自己の感情を抑え、業務で求められる感情を作り出すため、精神的負担も大きく、心身に影響を与えます。最近では、勤務時間外に仕事中の出来事を振り返り、ネガティブな感情を抱く「感情労働の持ち帰り」も報告されていますが、企業ではその問題は見過ごされがちです。仕事とプライベートの境界が曖昧になった現在、「感情労働の持ち帰り」はますます発生しやすく、影響を軽減しづらい状況です。これを放置すれば、メンタルヘルス不調や離職、組織全体の士気低下を招く恐れがあります。本調査では、その実態を明らかにし、企業が直面する新たな課題と対応策を示唆することを目的に実施しました。

【調査概要】

調査方法:インターネット調査

実施期間:2024年9月14日〜2024年12月25日

調査対象:民間企業、公的機関にお勤めの正規・非正規社員の20〜68歳の253名

調査主体:ジュノー株式会社

共同研究者:東京成徳大学 応用心理学部 関谷大輝准教授

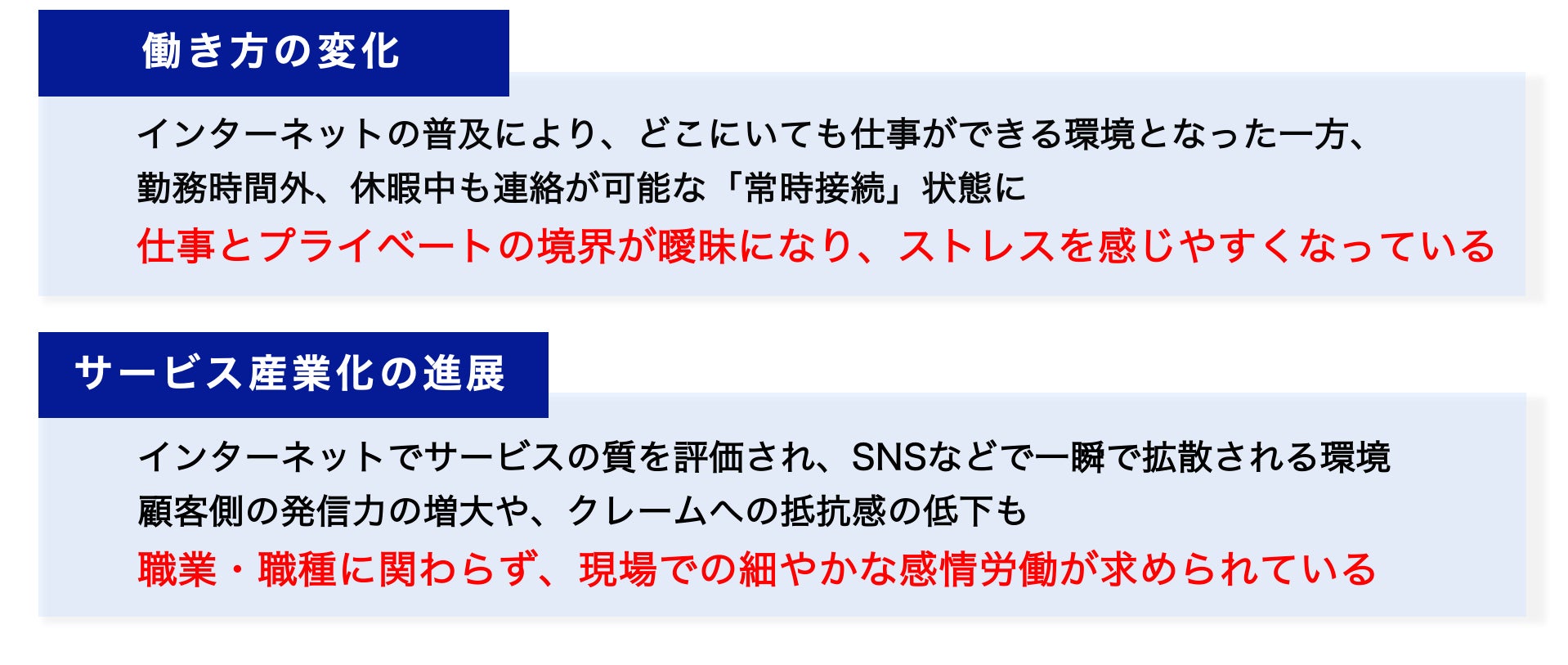

【調査結果のまとめ】

※「反すう思考」とは、つらい出来事や自己の問題、過去の失敗などを、繰り返し思い出して悩んでしまう思考パターンのこと

【調査の結果】

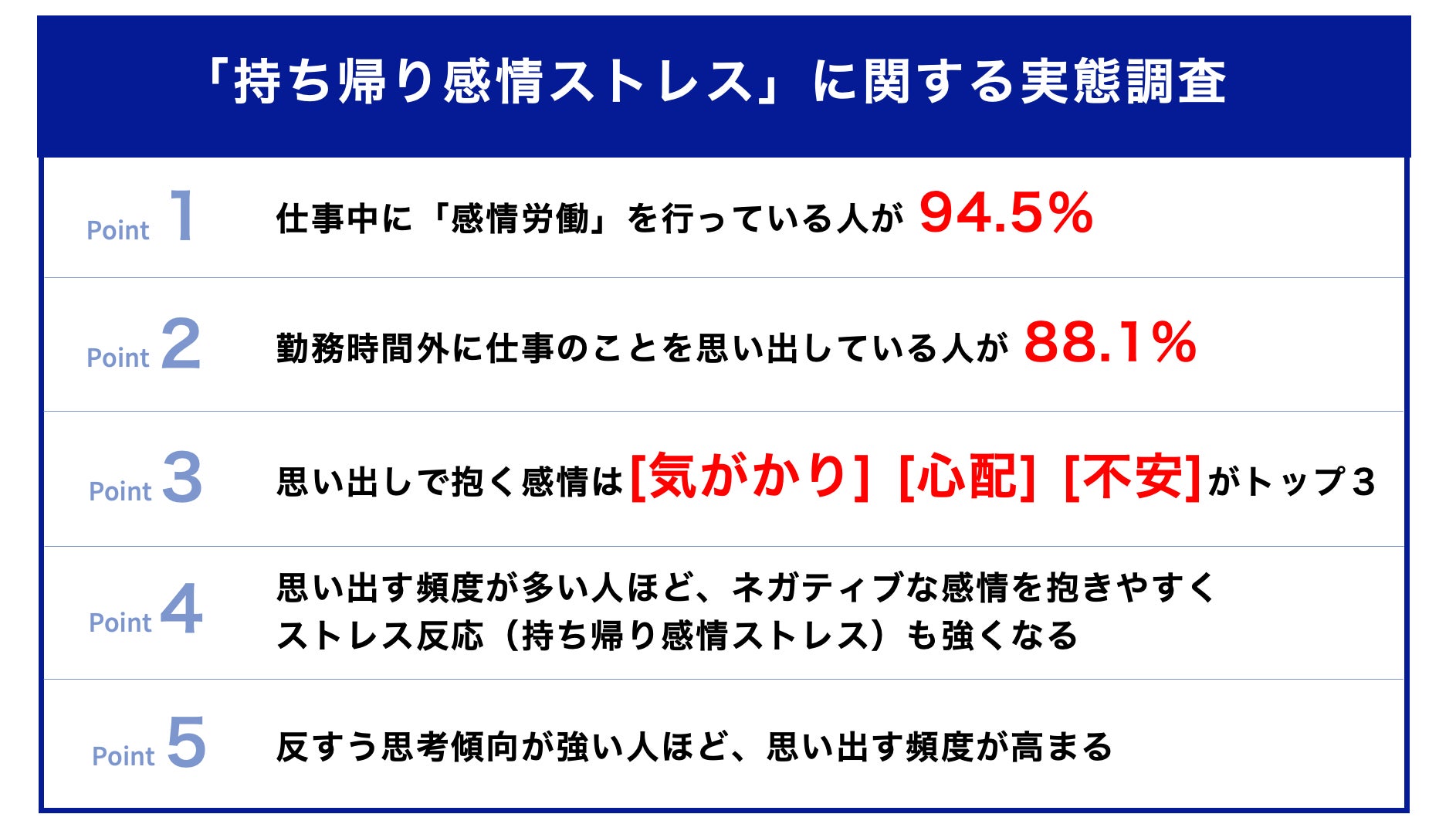

仕事中「感情労働」を行っている人が94.5%

普段の仕事の中で、感情労働がどのくらい行われているかを確認した。「常にある」「よくある」「ときどきある」の割合で見ると、94.5%と高く、感情労働が仕事の中で求められていることが分かった。

図表1:普段の仕事における、感情労働の割合

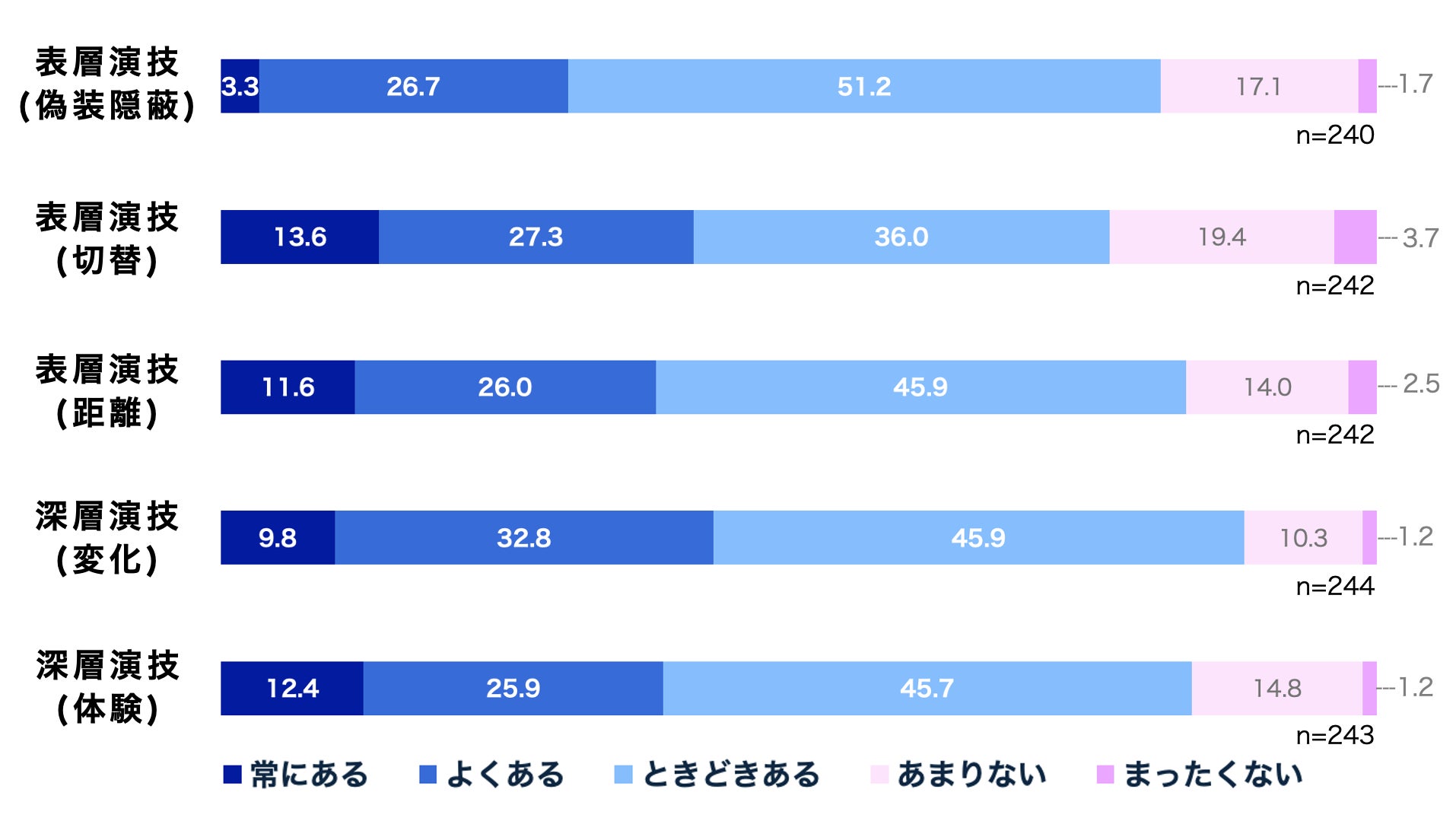

図表2は感情労働の5要素16項目についての回答結果である。

「常にある」「よくある」「ときどきある」の割合で見ると、「表層演技・偽装隠蔽(感情を偽る、実際の感情を押さえ込んで隠す)」は81.2%、「表層演技・切替(別の自分に切り替える、役柄を演じる)」は76.9%、「表層演技・距離(仕事と自分の間に一線を引く)」は83.5%、「深層演技・変化(自分の気持ちを望ましい感情に近づけようとする)」は88.5%、「深層演技・体験(その状況に望ましい感情を心の底から感じているように、自己の感情を誘発する)」は84.0%と、いずれも約8割であった。

図表2:普段の仕事の中で他者(お客様や同僚・上司など)と接するとき、以下のようなことがどのくらいありますか?

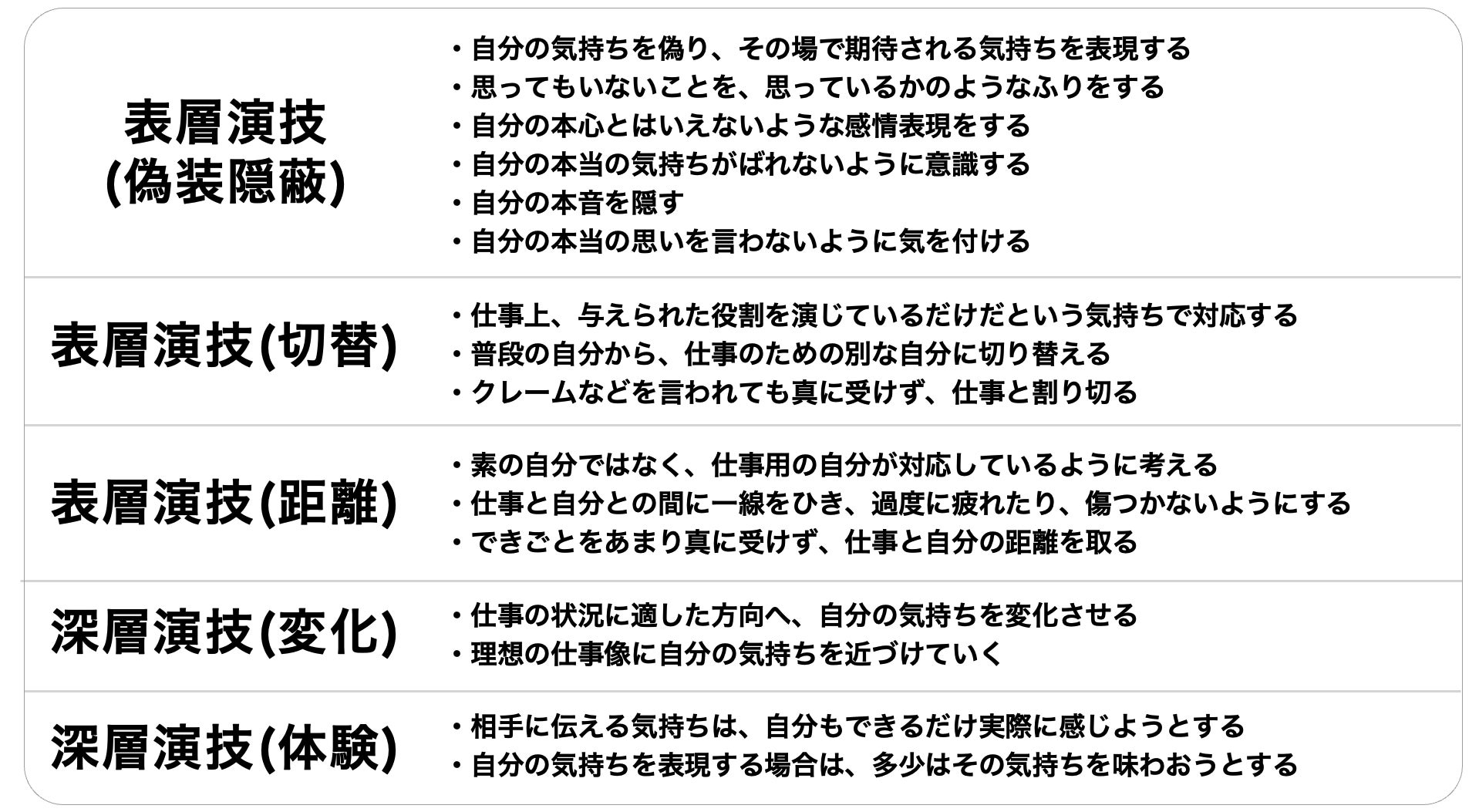

勤務時間外に仕事のことを思い出している人が88.1%

⚫︎勤務時間外に、仕事中に経験した出来事を思い出したり、考えたりする頻度について尋ねた。

88.1%が「とてもよくある」「よくある」「ときどきある」「まれにある」と回答。

⚫︎「まったくない」と回答した人は1.6%しかおらず、ほとんどの人が仕事中の出来事を思い出していることが明らかになった。

⚫︎さらに「とてもよくある」「よくある」と回答した人の割合が47.8%と、頻繁に思い出す人が半数近い割合であった。

図表3 勤務時間外に、仕事中に経験した出来事について思い出したり、考えたりすることがどのくらいありますか?

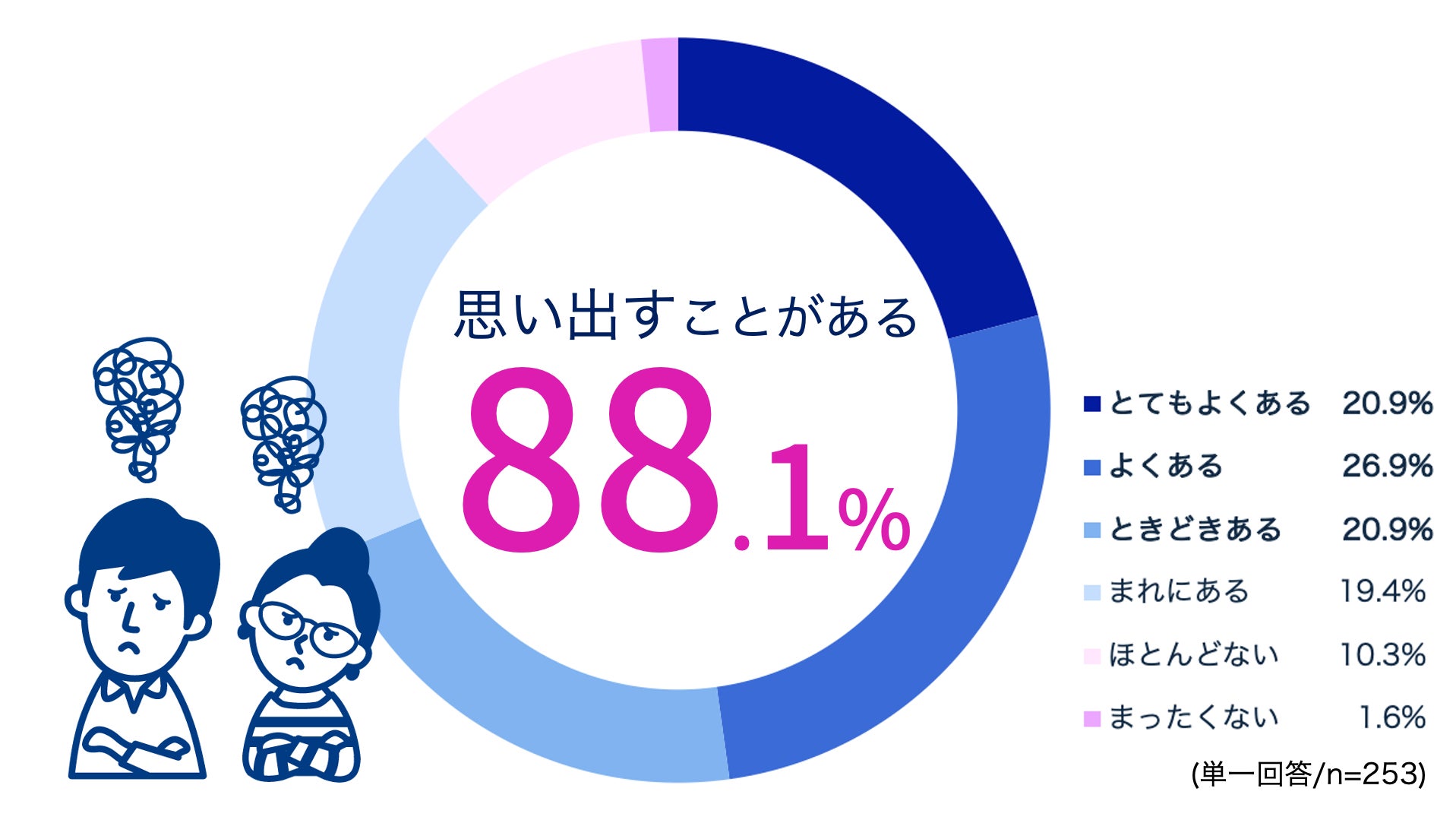

感情労働の頻度や強度が高い人ほど、事後的想起(思い出し)頻度も高い

⚫︎事後的想起頻度と、感情労働総合点(感情労働をしている度合いを点数化)との関連性を確認した。事後的想起頻度が高い人ほど、感情労働総合点も高くなっている。

⚫︎この差は統計的にも意味のある違いになっており、「感情労働総合点が高いほど、事後的想起頻度も高まる」と言える。

※事後的想起とは、勤務時間外に、仕事のことを考えたり思い出したりすること

図表4 「事後的想起頻度」と「感情労働総合点」の関連性

事後的想起(思い出し)頻度が多い人ほど、ネガティブな感情を抱きやすい

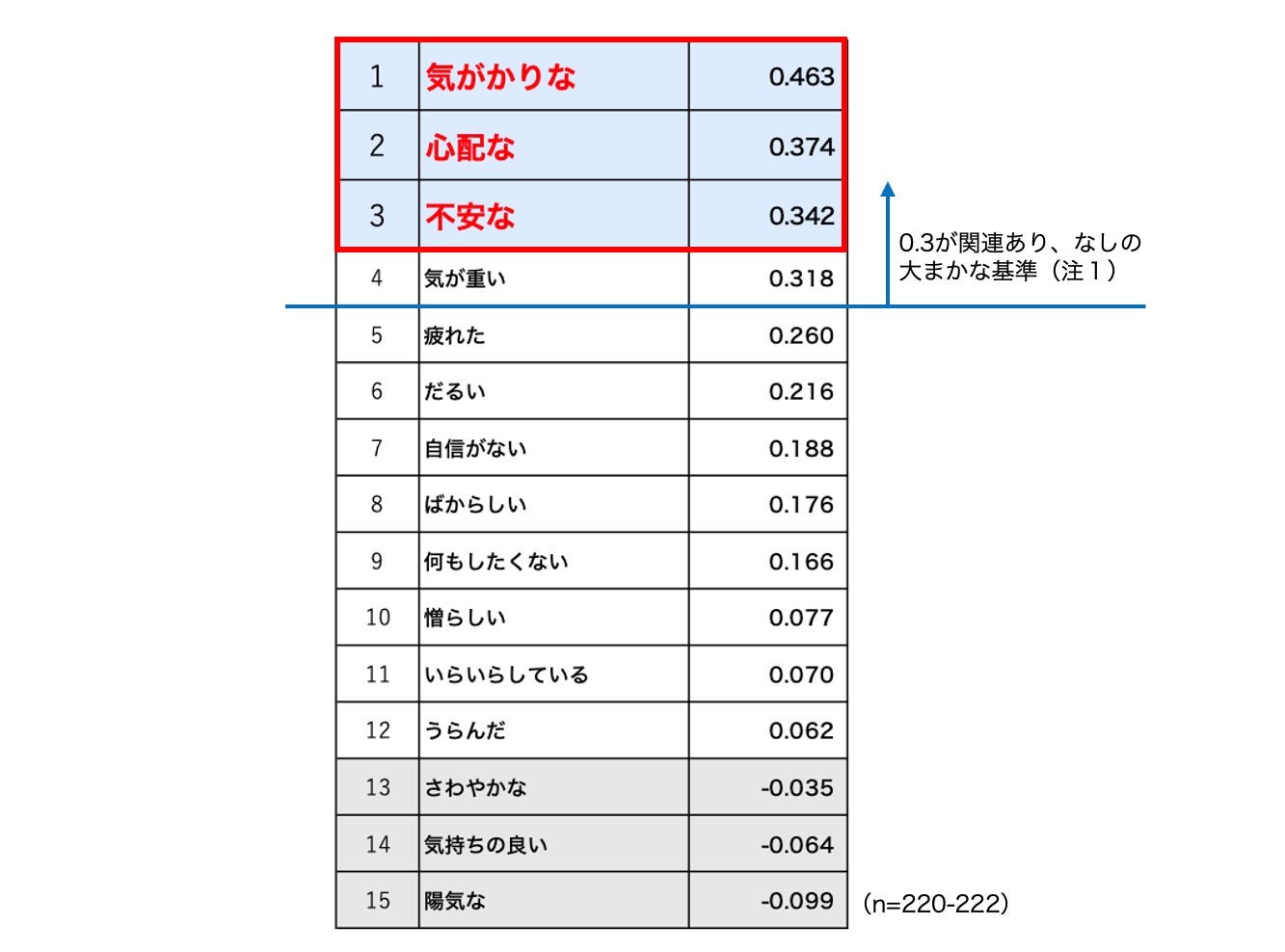

思い出しで抱く感情は「気がかり」「心配」「不安」がトップ3

⚫︎事後的想起頻度と、その際に思い出した感情との関連性を確認した。ネガティブな感情との関連が強く、「事後的想起の時に抱く感情はネガティブが多い」「事後的想起頻度が多い人ほど、ネガティブな感情を経験している」と言える。

⚫︎さらに思い出しで抱く感情は、「気がかりな」「心配な」「不安な」の順番に関連が高く、何かしら具体的な不安や心配が起きていると推測もできる。

⚫︎事後的想起頻度とポジティブな感情との関連もみられなかった。

図表5:仕事中のできごとを思い出したり、考えたりする時、どのような気持ちを感じますか?

(事後的想起頻度と、その際に思い出した感情との関連性)

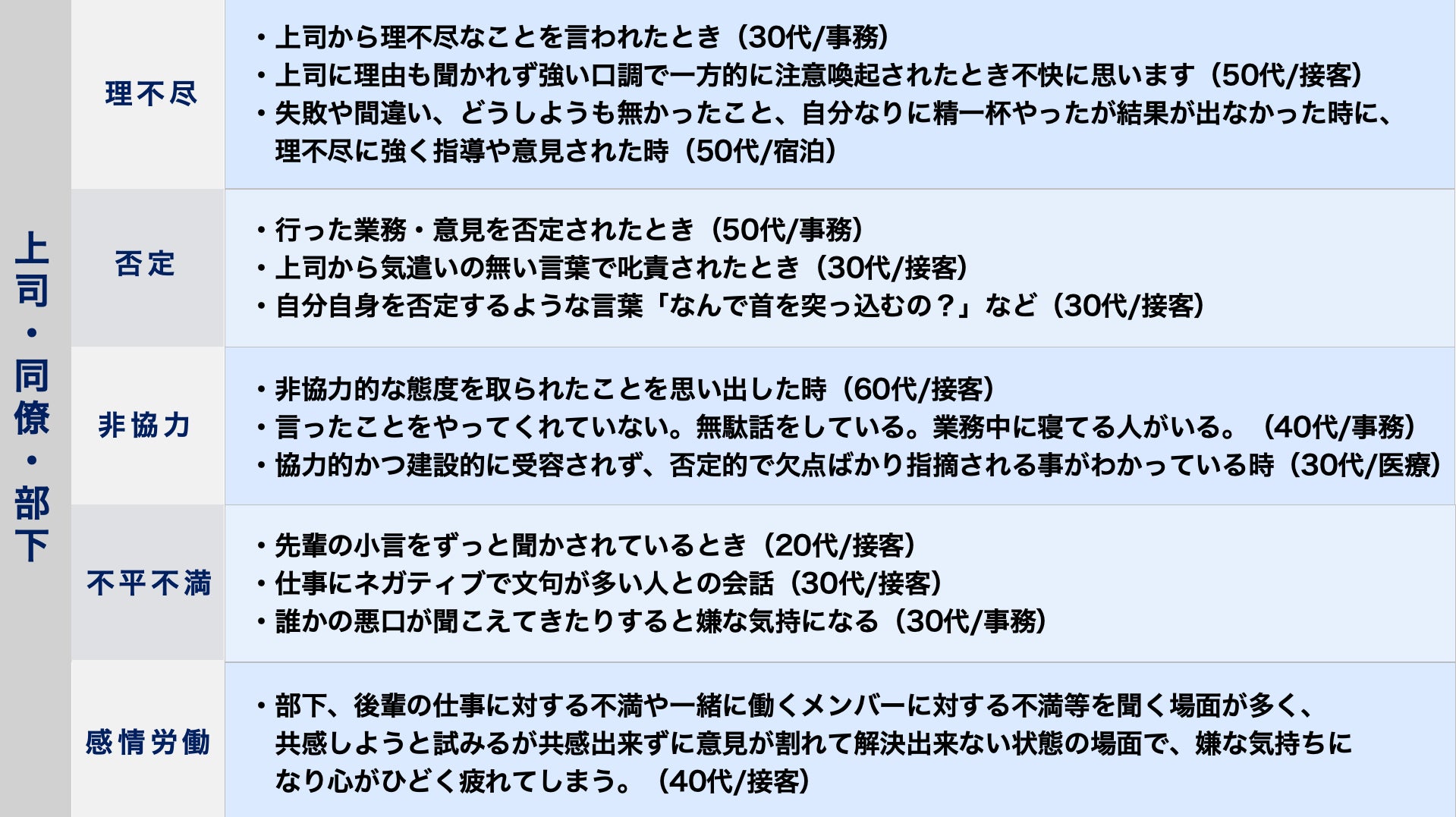

勤務時間外に「職場内での上司からの理不尽な指導や否定的な言動」を思い出すと、「不快で嫌な気持ち」になる、という意見が多くみられた

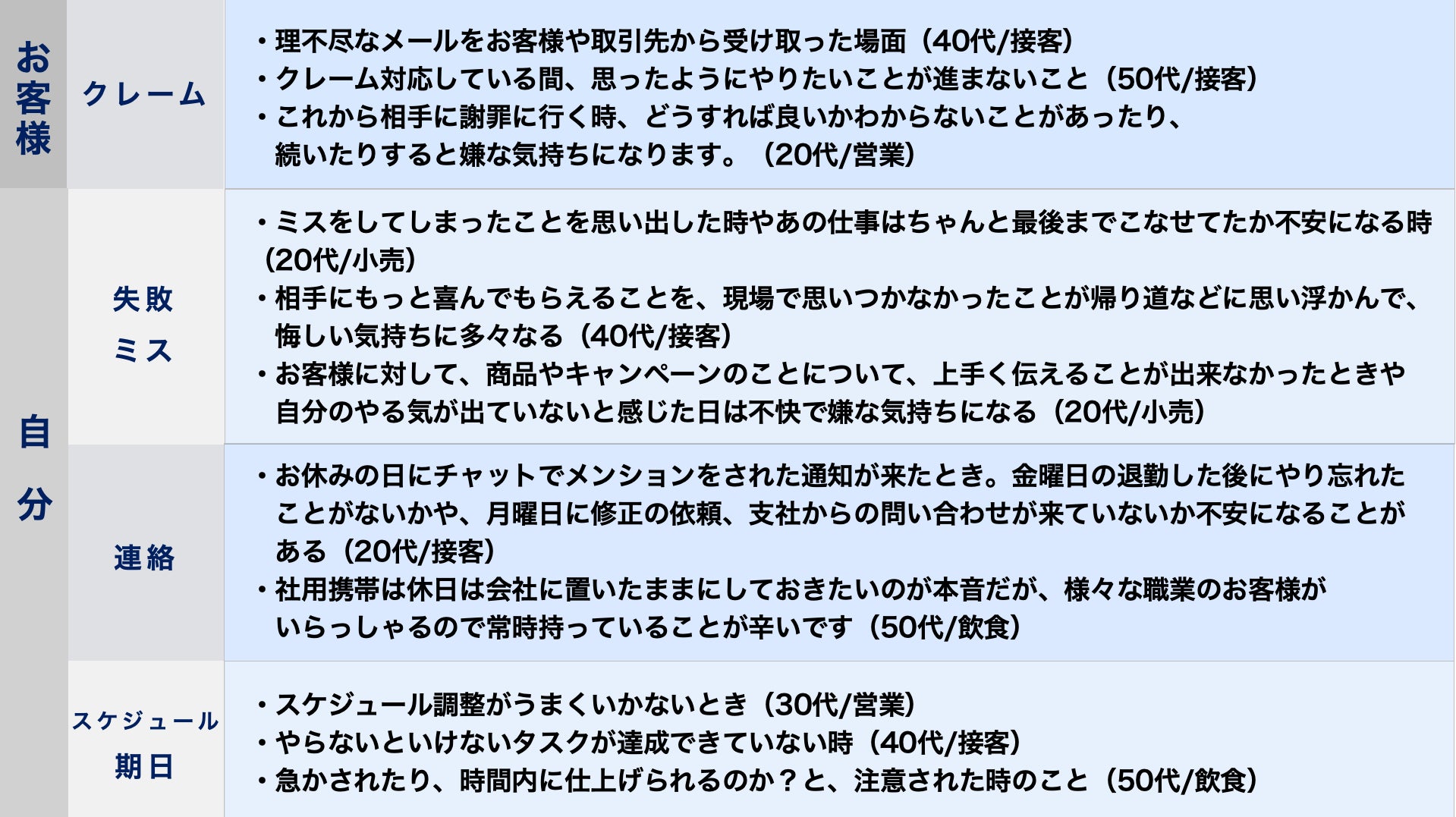

⚫︎「不快で嫌な気持ち」「快適で良い気持ち」になった事後的想起内容について、よく思い出す場面や代表的な例を自由記述形式で尋ねた。「不快で嫌な気持ち」になった代表的な内容や場面は、「上司からの理不尽な指導や否定」「非協力的な人や態度」「不平不満やネガティブな発言を聞いたこと」「お客様からのクレーム」「失敗・ミス」などであった。

⚫︎「お客様からのクレーム」は一定数見られるが、「職場内での上司からの理不尽な指導や否定的な言動」がそれ以上に多くみられた。

⚫︎「不平不満やネガティブな発言」など、先輩や同僚の不満を聞かされることで、無意識に自分の感情が引きずられ、帰宅後も不快な感情が生じている可能性がある。

図表6-1:勤務時間外に、仕事中のどのようなことを思い出したり、考えたりした時に「不快で嫌な気持ち」になりますか?(よく思い出すような場面や代表的な例)

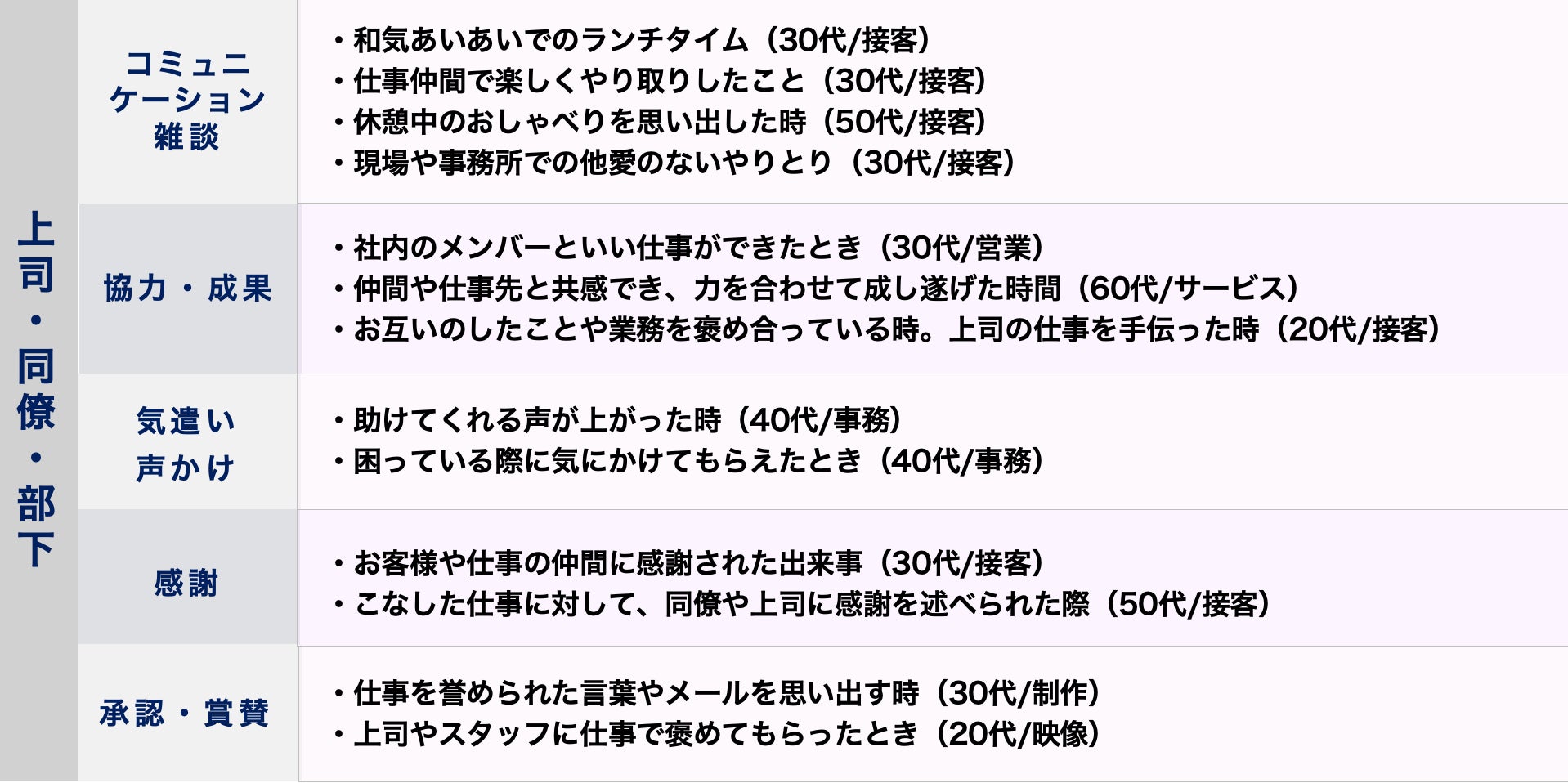

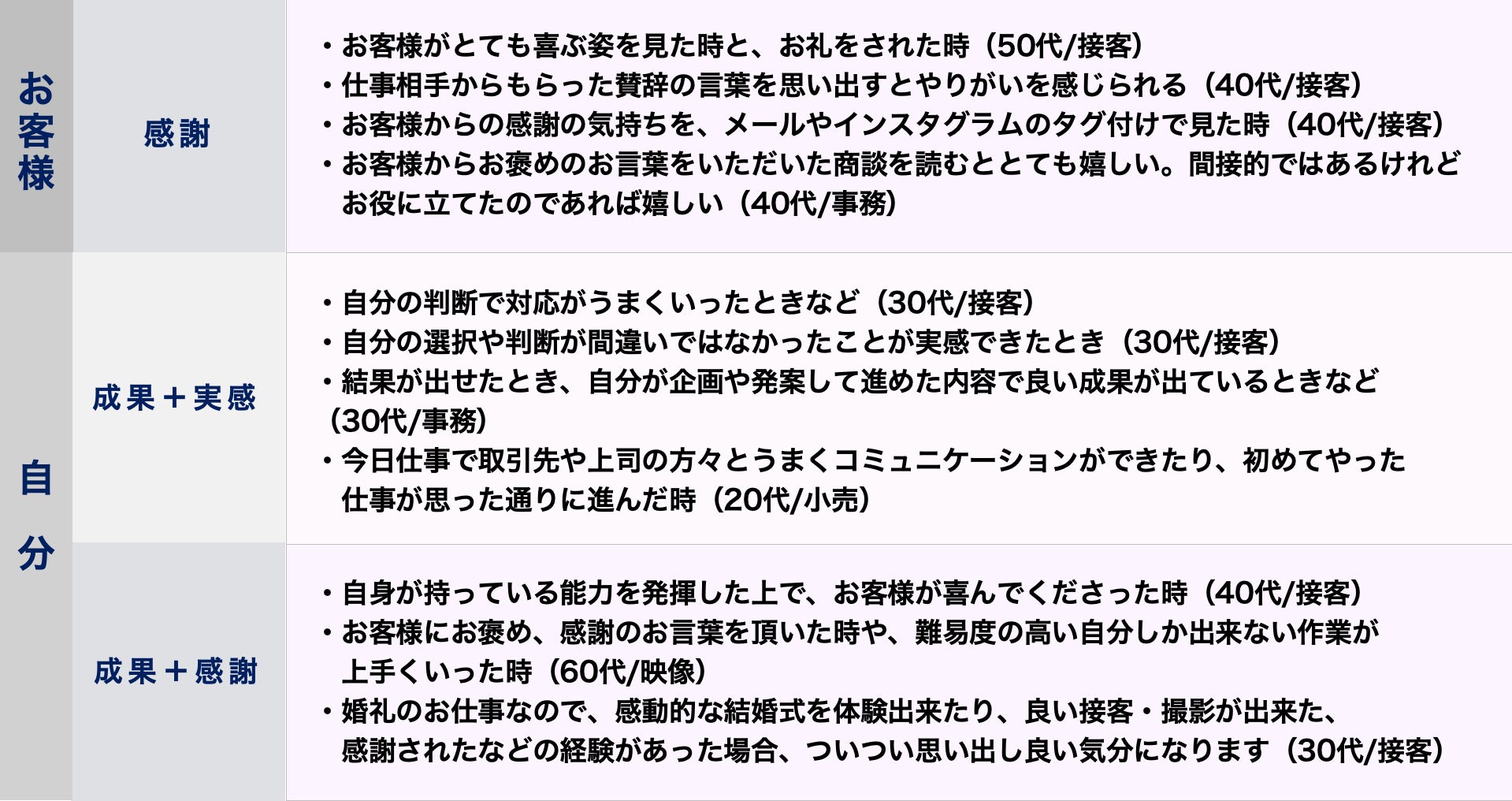

勤務時間外に「お客様からの感謝」「職場内での雑談やコミュニケーション」を思い出すと、「快適で良い気持ち」になる、という意見が多くみられた

⚫︎「快適で良い気持ち」になった代表的な内容や場面を見ると、「雑談・コミュニケーション」「協力や声かけ」「同僚や上司からの感謝や賞賛」「お客様からの感謝」などであった。

⚫︎職場内で、業務に直接関係しない日常的な「雑談やコミュニケーション」が、心地よい感情として残りやすい可能性がある。

⚫︎「気遣いや声かけ」は、感情的な充足感をもたらすだけでなく、コミュニケーションや協力の促進にもつながる可能性がある。

図表6-2:勤務時間外に、仕事中のどのようなことを思い出したり、考えたりした時に「快適で良い気持ち」になりますか?(よく思い出すような場面や代表的な例)

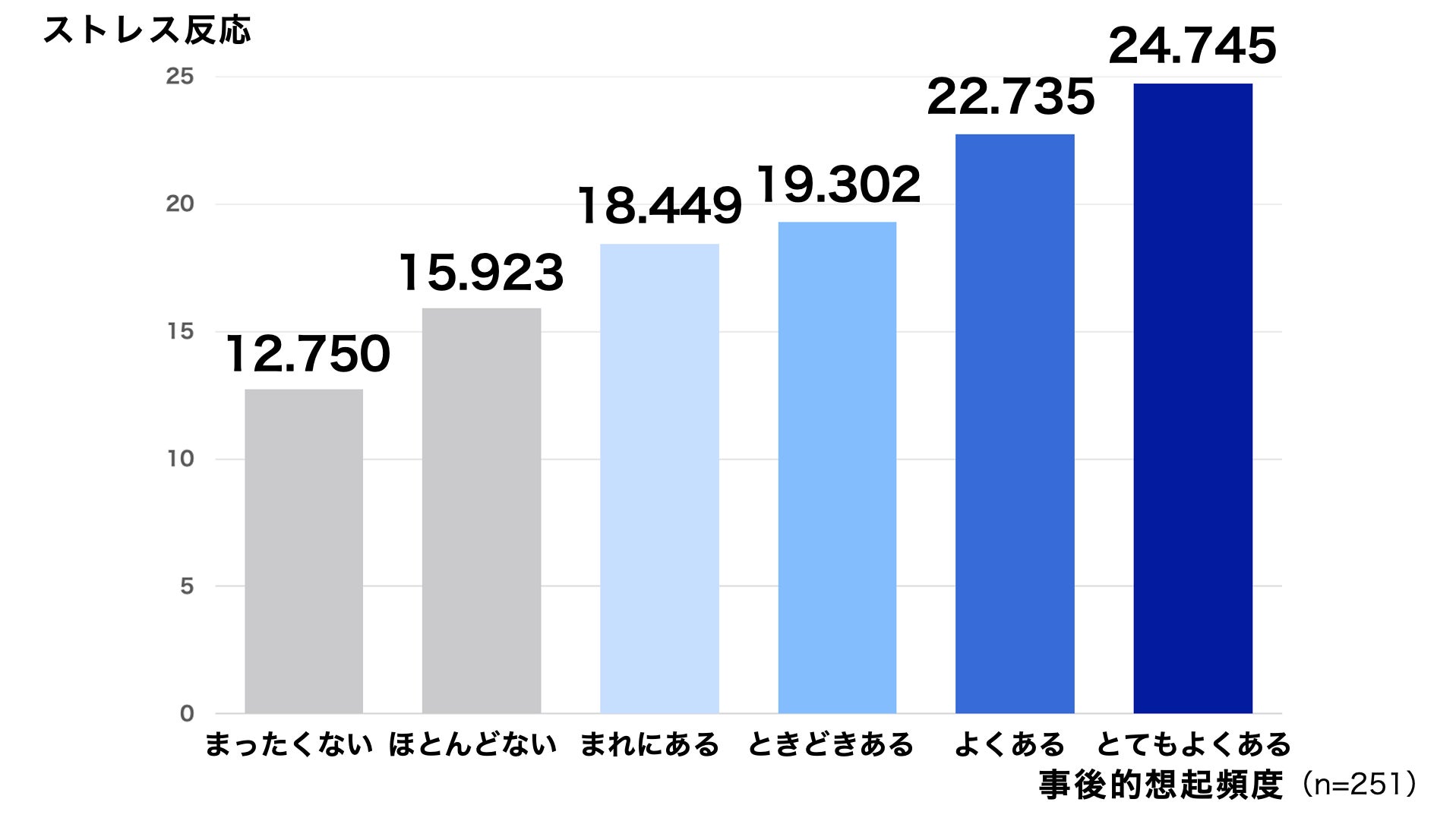

事後的想起(思い出し)頻度が高まるとストレス反応も高まる

⚫︎事後的想起頻度とストレス反応との関連性を確認した。事後的想起頻度が高まっていくほどに、ストレス反応も高まっていることが分かった。

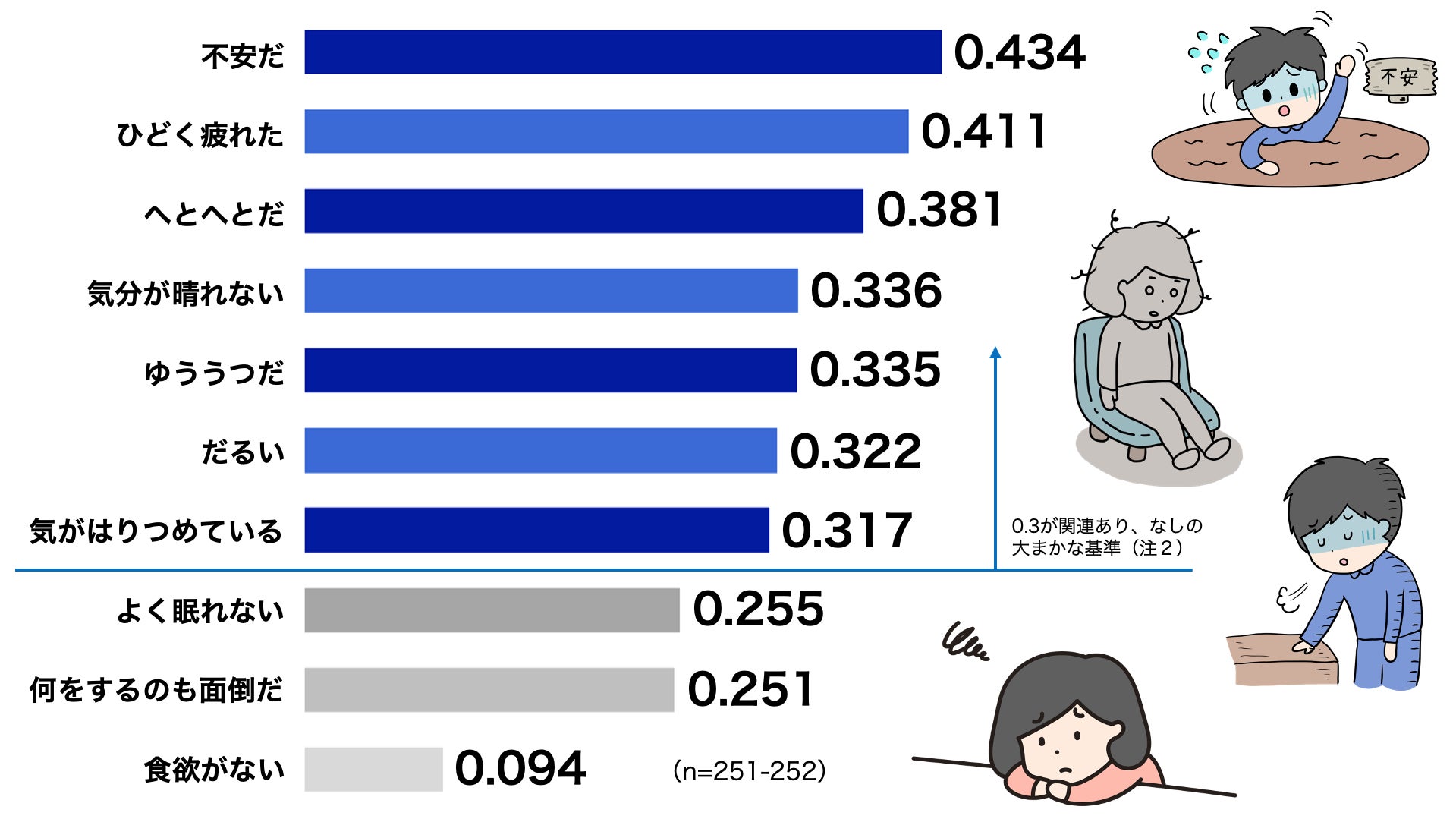

⚫︎各ストレス反応との関連性を確認した。「食欲がない」という項目との関連がほとんど見られていないことを除き、他の全ての項目とは似たような関連が見られた。

⚫︎特に目立ってどの領域のストレスが高いということはないが、「全般的にリスクがある」という見方もできる一方で、「人によって異なる可能性がある(ので,全員が合わさると特徴がなくなる)」という見方もできる。

図表7:「事後的想起頻度」と「ストレス反応平均値」との関連性

図表8:図表7における具体的なストレス反応について(各ストレス反応との関連性)

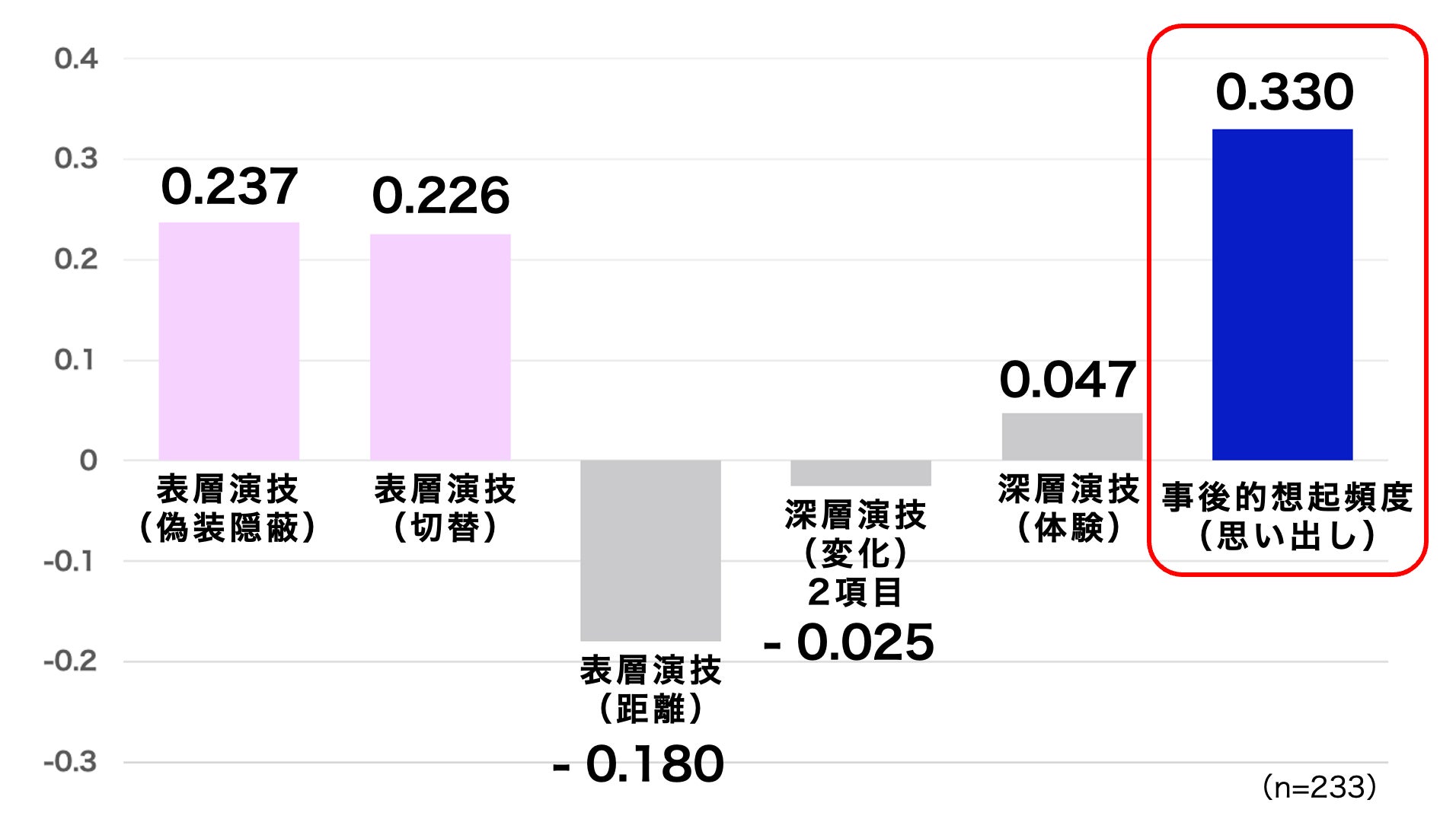

事後的想起(思い出し)頻度は、単体の感情労働の影響よりも、ストレス反応が強い可能性がある

⚫︎勤務中に行われる様々な感情労働と勤務時間外の事後的想起頻度のうち、何が最もストレス反応につながる要因なのかについて確認した。事後的想起頻度はストレス反応を増す働きが見られ、その影響は、単体の感情労働のストレス反応よりも強い可能性がある。

⚫︎表層演技(偽装隠蔽)、表層演技(切替)はストレス反応を増やす働きがみられた。

⚫︎表層演技(距離)はストレス反応を抑制する働きがみられた。

⚫︎深層演技(変化)表層演技(体験)は、ストレス反応に影響を与える可能性が低い。

⚫︎職業ストレスの対策というと、どうしても「職場でどうするか」「仕事の中でどんな対策を取るか」ということばかりに目がいきがちだが、職場を離れた後の職業ストレスが大きな問題である、ということを示唆している。

図表9:何がストレス反応をもたらすのか

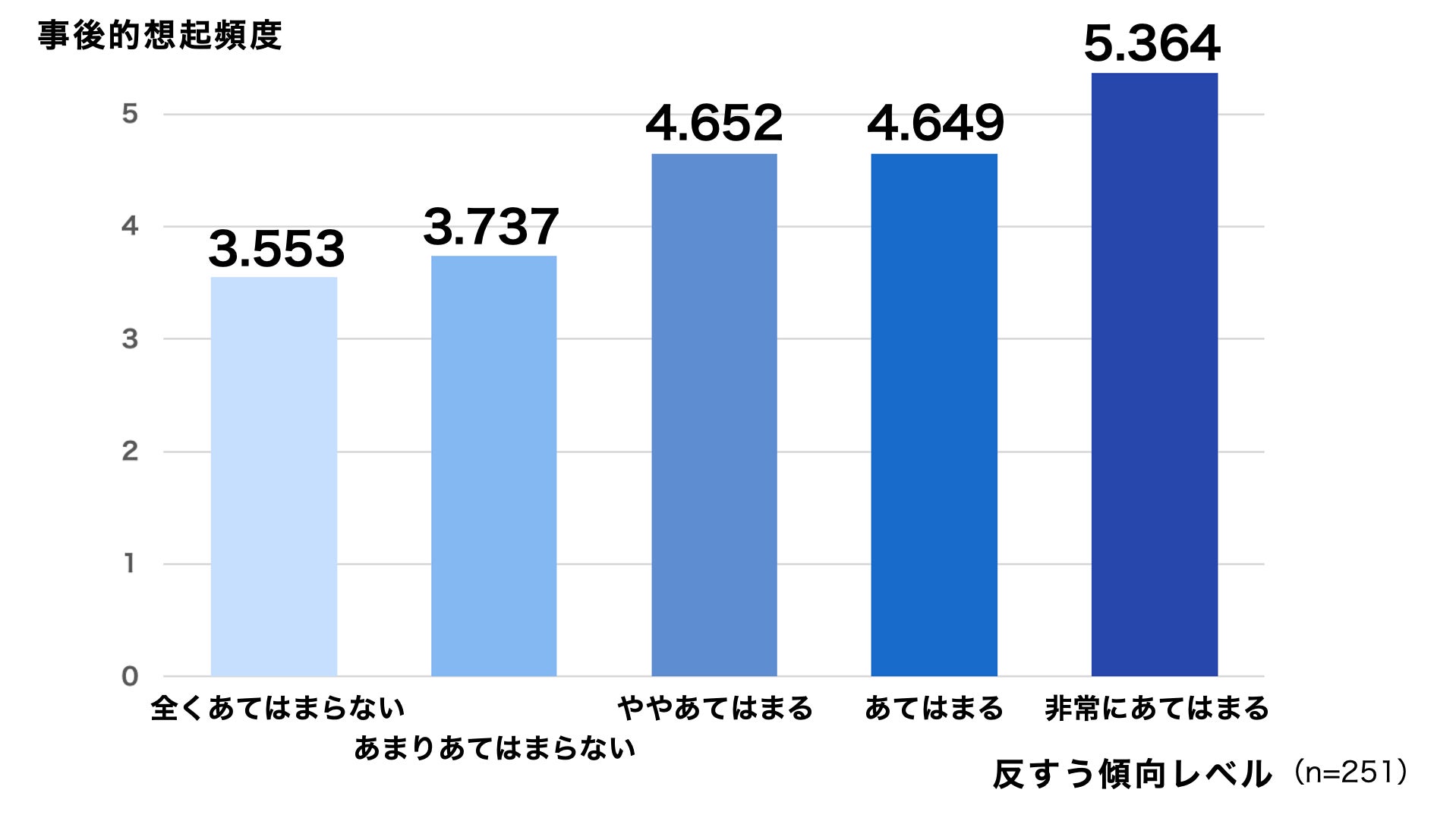

反すう思考傾向が強い人ほど、事後的想起(思い出し)頻度が高まる

⚫︎反すう思考傾向(ぐるぐる思考)と事後的想起頻度の関連性を確認した。

反すう思考傾向が高まるほど、概ね、事後的想起頻度が高まることが分かった。

⚫︎反すう思考という個人の性質にアプローチし、反すう思考傾向を減らすことで、事後的想起頻度を減らし、ストレス反応の抑制につながる可能性があると言える。

図表10:事後的想起頻度と反すう思考の関係性

※本調査を引用いただく際は、出所として『ジュノー株式会社・東京成徳大学 関谷大輝准教授「持ち帰り感情ストレス」に関する実態調査 』と明記してください

※報告書の構成比の数値は、四捨五入しているため、合計の数値と内訳の計は必ずしも一致しません

【共同研究者 東京成徳大学 応用心理学部 関谷大輝准教授のコメント】

<共同調査研究の趣旨と考察>

今回の調査の主な目的は、感情労働に従事する従業員のストレス反応に、勤務時間後の「思い出し」が、どの程度大きな影響を持つかを調べることでした。その結果、大半の人が終業後にも仕事のことを思い出してさまざまな感情経験をしていること、そして、それがストレスのレベルに無視できない影響を与えていることがデータから明らかになりました。また、「感情労働をすること」そのものによるストレスよりも、「思い出し」がもたらすストレスの方が、場合によると強い影響をもつかもしれないという可能性も見えてきた点は注目に値します。

重要なキーワードは「コミュニケーション」

今回の調査結果から得られた知見をもとに、重要なキーワードをひとつ挙げるとすれば、「コミュニケーション」ではないでしょうか。コミュニケーションの重要性は古くから指摘されてきたポイントであり、新しい発見とはいえないかもしれません。しかし、「思い出し」の現状を見ると、やはり「コミュニケーション」が非常に重要な要素であるということを私たちに再認識させてくれた点が、今回の調査のひとつの価値といえそうです。

たとえば、「思い出し」の中身を見ると、お客様との関わり(お客様に対する感情労働の内容)ばかりではなく、むしろ、同僚や上司とのネガティブなコミュニケーションのあり方が、「思い出し」の材料になってしまっている例が少なくないことが見て取れます。

また、「思い出し」で抱く感情のトップ3が「気がかり」「心配」「不安」であったということも、今回のデータから見えてきた興味深い点のひとつです。これらの感情は、業務の内容について未解決のことがらや、対応に自信のない案件などを思い出していることが想定されます。そうだとすれば、このような不安や心配事は、勤務時間中に同僚や上司に相談ができたり、適切な助言が得られたりする環境が整えば(つまり、社内で良好なコミュニケーションが取りやすくなれば)、多少は軽減できるかもしれません。

<持ち帰り感情ストレスの影響を軽減させる3つの提案>

1)終業後の「思い出し」によって生じる感情やストレス反応にも、目を向けましょう

職業ストレスやメンタルヘルスを考えるときは、就業時間中の業務内容ばかりに目がいきがちです。しかし、実は終業後の感情経験も大きな影響(ストレス反応など)を持つのだということに、個人も組織も今まで以上に目を向けていく必要があると思います。

2)組織的な(組織内での)コミュニケーションのあり方を再確認しましょう

お客様とのコミュニケーションは「相手次第」というところがあるので、現実的には改善しにくい部分がありますが、組織内のコミュニケーションは見直すことができる可能性を秘めています。特に「気がかり」「心配」「不安」のような感情をお互いに少しでも減らしていけるコミュニケーションのあり方や仕組みを再検討する価値はありそうです。

3)反すう(ぐるぐる思考)から抜け出す術を作り出しましょう

個人のセルフケアという観点では、就業後の反すう思考から抜け出すための自分なりの工夫や方法を意識的に見つけ出していく、あるいは作り出していくことも必要でしょう。単に「考えないようにしよう」という努力をするだけではなく、何らかの楽しい活動(スポーツ、友人との会食、ライブ鑑賞など)に集中する時間を増やしたり、どうしても考えてしまう場合には、時間を区切ってあえて集中して考える機会を設けたりすることが有効かもしれません。

関谷大輝

東京成徳大学 応用心理学部

健康・スポーツ心理学科准教授

早稲田大学第二文学部卒業後、横浜市役所に入庁。公務員としての仕事の傍ら、筑波大学大学院を修了。博士(カウンセリング科学)。専門は産業心理学、観光心理学。社会福祉士、精神保健福祉士。2013年より、東京成徳大学応用心理学部准教授として、「感情労働」の視点から働く人のメンタルヘルスに関して研究。

著書「あなたの仕事、感情労働ですよね?」(花伝社)

【ジュノー株式会社について】

ジュノー株式会社は、2023年に創業40年を迎え、全国で結婚式の映像・写真・音響・演出に関わる全てをプロデュースするクリエイティブカンパニーです。

【ワークウェルネス事業部について】

『人を笑顔にする人にワークウェルネスを』をミッションに、サービス産業における労働問題を解決し、誰もが身体も心も元気に働く社会を創造することを目指している。

大学などの研究機関などとともに、「仕事と感情」という観点から多⾓的に研究・調査を進め、様々なメンタルヘルスに寄与するプログラムの開発・提供を⾏っています。

⚫︎事業領域:人材育成・教育研修

⚫︎ソリューション手法:研修、コンサルティング

「人を笑顔にする人」とは

主に、サービス、接客、ホスピタリティ産業で働いており、顧客と直接接点を持つ人たち

人の喜び、幸せ、感動を創出する仕事をする人たちや、家族に対し、家事育児・介護などをする人たち

「ワークウェルネス」とは

肉体的にも精神的にも健康であり

周囲の人、会社、社会とも良好な関係を築けており

働きがいを感じながら

自己実現や自己成長につながっていること

【ワークウェルネス事業部責任者】

但野かおり

福島県相馬市出身。

大手エステサロンへ入社後、店長、コールセンター部門を経て、マタニティ・ベビー服通販会社へ転職。コールセンターでクレーム対応専門部署に従事。

2001年ジュノー株式会社に入社。音響オペレーター・演出・写真や映像アシスタントとして現場を経験後、名古屋・仙台・盛岡・茨城・金沢・広島・東京の新規会場の立ち上げに関わり、支社長・エリアマネージャーを務める。

2021年に、「変化の多い女性の様々なライフステージにおけるウェルネスをサポートしたい」との想いから、マミー&ミー事業部を立ち上げ、妊婦や新生児の心身に寄り添い、負担をかけないマタニティフォト、ニューボーンフォトを導入し、普及に努める。

2024年より、『人を笑顔にする人にワークウェルネスを』をミッションに、新規事業として、ワークウェルネス事業部を立ち上げ、事業責任者に就任。サービス産業における労働問題を解決し、誰もが身体も心も元気に働く社会を創造することを目指している。

<会社概要>

社名 : ジュノー株式会社(Juno Inc.)

代表者 : 代表取締役 飯岡 大昇

所在地 : 〒224-0037 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南3-11-10

設立 : 1983年9月30日

事業内容 : 写真撮影・アルバム制作・ビデオ撮影・ビデオアルバム制作・映像制作・WEB制作・デザイン・プロモーション・パンフレット制作・LIVE配信・音響・結婚相談所

URL :https://www.junowedding.jp/news/2025/04/24/research/

<本件に関するお問い合わせ先>

調査内容・データ詳細に関するお問い合わせや、報道関係者の取材・お問い合わせ

ジュノー株式会社 ワークウェルネス事業部

担当:但野かおり

問い合わせアドレス : tadano-k@junowedding.jp

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像