清掃の仕事から多様な人材が活躍できる職場づくりを考える

「いのち」と「暮らし」を支える働き手たち。エッセンシャルワークを進化させる職場づくりへの挑戦。

ワーカーズコープ・センター事業団が掲げる「よい仕事」。その大半はコロナ禍で浮き彫りになった高齢者・障がい者、子育ち支援、医療・介護現場の清掃を担うエッセンシャルワーク(不可欠労働)です。私たちはその現場で工夫と進化を続け、働く人たちの成長と職場環境づくりに取り組んでいます。

コロナ禍で注目を集めたエッセンシャルワーカーという言葉。医療機関のスタッフや保健所の担当者はもちろん、病院や施設の清掃を担う者たちは、感染が拡大する最中も休むことなく稼働し続けました。ウィズコロナのいま、そうした職場の労働環境は良くなっているでしょうか?

今回は清掃事業に焦点をあて、ワーカーズコープ・センター事業団の実例を通じて、エッセンシャルワークの課題解決の糸口や多彩な働き手の活躍をご紹介します。

ワーカーズコープ・センター事業団とエッセンシャルワーク

ワーカーズコープ・センター事業団は、コロナ禍以前から福祉や医療・介護、物流など、どんな時も止めることのできない仕事を多く担ってきました。

1970年代、ワーカーズコープ・センター事業団の前身「事業団」の頃はエッセンシャルワークという言葉こそありませんでしたが、当時からずっと私たちは清掃の仕事を一つの切り口として「人々に喜ばれるよい仕事とは何か」「労働を通じて人の成長発達にどのような影響があるか」を問い続けてきました。

清掃は、災害やパンデミックなどの緊急事態下でも、その業務を止めることができないエッセンシャルワークの一つです。コロナ禍、医療清掃はまさにリスクと背中合わせの現場でした。コロナ禍ではその重要性と労働環境への関心が高まりましたが、その後、一部で待遇改善に向けた動きは見られるものの大幅な改善が実現したわけではなく、依然として課題が残っています。

社会に欠かせないエッセンシャルワークの抱える矛盾

私たちの生活に欠かせないエッセンシャルワークですが、実はそこで働く人たちは低賃金や労働環境などに悩んでいます。

理由として、非正規雇用が多い、社会的な評価や支援が不十分、エッセンシャルワークには特別な技術を必要としないという誤解などがあります。さらには、社会的なケアである業務は奉仕の精神でなされるべきといった歴史的・文化的要素も存在するといわれています。

経済活動における生産性を重視する社会では、エッセンシャルワークは非生産的な仕事であると捉えられがちです。そのため、そこで働く者は低賃金な環境となる傾向があり、慢性的な人手不足に陥っている職場も少なくありません。その状態が続くと、働く仲間を揃えることができず事業継続が難しくなったり、新たな人材が確保できないため世代交代がうまく進まなかったりなど、将来的な不安を感じている職場もあります。

負の要因をプラス思考で転換。清掃事業の職場を働きやすく!

労働環境や待遇を改善しなければエッセンシャルワークの課題は解決しません。ワーカーズコープ・センター事業団は、一般的にマイナスといわれている要因をプラスに転換し、仕事の範囲を細かく区分けすることで、フルタイムで働くことが難しければ週1日でも、1日2~4時間の短時間でも働けるよう、働き方の選択肢を増やす努力をしています。他にもさまざまな工夫をこらし、老若男女を問わず誰もが活躍できる職場づくりを大切にしています。これにより、何かしら事情を抱える人たちも働きやすい職場づくりが進んできています。

こうした努力の結果、学生の登校前後のアルバイトや主婦(夫)の時短パート、定年後の第2のキャリアとして働く人も増えました。昨今でいうスポットワークのような働き方で、若い世代や多彩な価値観スタイルにフィットし、プライベートの時間も大事にしつつ、自分らしく働ける職場の一つとして魅力があるという声もあがっています。

労働力不足が懸念される将来に向け、清掃事業での職場づくりを突破口に

清掃事業だけでなく、いま日本はどの職場も人手不足が深刻です。今後は、性別・年齢・国籍、文化や価値観など多彩なバックグラウンドを持つ人材が活躍できる職場づくり(ダイバーシティ)や、障がいのある方や家族の介護・子育て中の方も働ける職場づくり(インクルージョン)が求められてきます。

今回は清掃事業を一つの切り口として、

-

立ち止まってしまっていた者が清掃の仕事を通じて成長していく姿

-

日雇い労働者の街で労働者が清掃の技術を習得し就労につなげるサポート

の2つの取組み事例をご紹介します。

【事例紹介1.】ワーカーズコープ・センター事業団 富山北部事業所「スクラム」(富山県富山市)

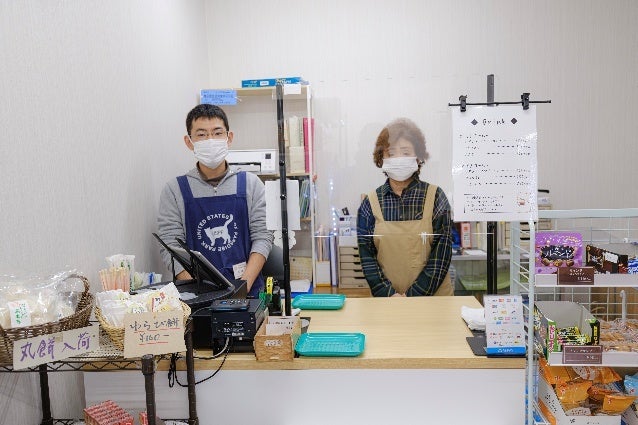

富山北部事業所は2020年4月開設。富山医療生活協同組合が運営する病院・診療所・デイサービス等の清掃・送迎の仕事を担当・売店業務(業務委託)を行っています。

令和6年の能登半島地震からもうすぐ2年。富山北部事業所が担当する富山協立病院は、震災直後に地域の緊急避難先となり、近隣から避難してきた方が沢山いました。病院が避難者らへ提供する食料が不足したため、売店の食料も提供するなどし、皆で協力して避難者支援を行いました。ヒビ割れが入ったりズレが生じたりなど建物の損傷が発生するなか、一部病棟では患者さんを別の病棟に避難させるための環境づくり(清掃など)を通じて、病院側と一体となり、安全で衛生的な空間づくりのための仕事を継続しました。

コロナ禍では、病院清掃の仕事は感染拡大防止のため細心の注意を払いつつ止めることができない仕事でしたが、このような災害時でも事業継続が求められる大事な仕事であることを震災時の経験から再認識しました。

以下に、この職場で働く人の成長の様子を詳細に紹介しています。

Aさんは大学在学中に、企業で働くことに不安を感じ就職活動をやめてしまいました。しかし「このままではいけない」と自ら「地域若者サポートステーション(サポステ)」のドアをたたき、職場体験先として「富山北部事業所」と出会いました。しかし、そのままうまくいったわけではありません。様々な事情を抱えつつ支え合って働いていた事業所の先輩の存在や「協同労働」との出会いを重ね、成長を重ねていったAさん。その成長の軌跡は以下のサイトにてご確認ください。

(新しい働き方図鑑:優しくされた分、優しくしたい。仲間を思いやることから始まる、寛容な職場)https://workstyle.roukyou.gr.jp/2023/11/02/2311/

【事例紹介2.】不安定就労者と清掃現場をつなぐ「釜ヶ崎支援機構」との連携(大阪府大阪市)

「釜ヶ崎支援機構」は、日雇い労働者の街と呼ばれる釜ヶ崎の地域で、20年以上に渡り、野宿生活者や野宿に至るおそれのある人々を対象に、社会的就労の場やシェルターの提供、相談支援などの活動を行っている団体です。

ワーカーズコープ・センター事業団は「認定NPO法人釜ヶ崎支援機構(大阪市西成区)」と連携し、2019年から「いきいき清掃講座*」を実施。日雇い労働者の街である釜ヶ崎を会場に、長年清掃業務を担ってきたセンター事業団の組合員が講師となって不安定就労者にする就労支援(日雇労働者等技能講習事業)として開講されました。

これまで200人を超える方が講座を修了、10人以上が一般就労につながっています。この講座を通じて不安定な就労状況にある方々に清掃技術を伝授し、希望者には職場実習の受け入れも行いながら、人手不足に苦しむ清掃業界の担い手づくりにも貢献してきました。

今日では講座修了生の中から、センター事業団の組合員となって清掃現場で活躍する者や、「いきいき清掃講座」の講師を務める者も生まれています。

*講座を企画した当時の担当者の「講座修了後に参加者のみなさんの人生が少しでもいきいきとしてほしい」という願いでネーミングされました。

2024年1月には、ワーカーズコープ・センター事業団と釜ヶ崎支援機構との間で包括協定を締結。日雇い労働者の街で「協同労働による地域づくり」に連携して取り組んでいます。

2021年にはコーヒー焙煎などを通じて高齢者の居場所と仕事づくりを目指す活動団体「ひょんの実」を共同で立ち上げ、2022年にはセンター事業団が大阪市西成区で就労継続支援B型事業所「おあしす」を設立しました(現在は事業終了)。

2024年からは、従来の清掃の基礎を学ぶ「いきいき清掃講座」を発展させ、清掃の応用編を取り入れた「新いきいき清掃講座」として講座をリニューアル。今後は、ハウスクリーニングの技術習得もカリキュラムに加える予定です。

包括協定では「互いの組織の知的・人的・物的資源を活用して相互に協力することにより、誰もが持てる力を活かし合える協同労働を促進し、持続可能で活力ある地域社会づくりに貢献する」ことが目的とされています。清掃講座の修了生も含めた不安定就労者の方々と共に、地域に必要な仕事づくりにも挑戦していきます。

人のため社会のために働くエッセンシャルワーカーの賃金と地位向上をめざして

最後に。「賃金」の課題も深刻です。人のため社会のために働く仕事なのに低賃金、という現実は大きな課題です。

2025年度、最低賃金が1,121円(全国加重平均)へと引き上げられました。賃金上昇はありがたいことですが、清掃や福祉など社会インフラを支える業界は、物価や賃金の上昇に対して売上価格への転嫁が難しい業態の一つでもあります。労働者の賃金は上がっても、事業経営が圧迫され事業継続ができなくなったり、職場自体が無くなったりしてしまっては本末転倒です。

一方で、少子高齢化の影響もあり、清掃業務を外注する医療機関や企業の経営も今後の先行きが不透明と言われており、業務を受託する事業者側としても一方的に値上げをお願いするだけでは解決が難しいのが現実です。

また、まだまだ社会には、奉仕的な仕事は報酬が低くてよいとする価値観や、その仕事を通じてどれくらいの成果やお金を生み出したのかで労働の価値を判断する考え方が根強く残っていることも問題を複雑にしています。

人々の生活になくてはならないエッセンシャルワークである清掃や福祉サービスが「重要であるが、その重要性の割には報われない」という仕事であってはなりません。こうした仕事を持続可能にするには、どこか一部だけにしわ寄せがいくのではなく、関わり合う組織同士、そのサービスの恩恵を受ける者もふくめて、折り合いをつけながら社会全体で今後を考えていく姿勢が必要です。

ワーカーズコープ・センター事業団は、利用者に喜ばれるよい仕事の質を守り、多様な担い手が活躍できる職場づくりに向けて、これからも挑戦を続けていきます。

参考資料

ワーカーズコープのオンラインメディア「新しい働き方図鑑」(ワーカーズコープ連合会)

「優しくされた分、優しくしたいーー仲間を思いやることから始まる、寛容な職場」

https://workstyle.roukyou.gr.jp/2023/11/02/2311/

ワーカーズコープ・センター事業団 ホームページ新着情報

「釜ヶ崎支援機構と包括協定を締結しました ~「日雇い労働者の街」で協同労働による地域づくりを目指す」

https://jwcc.coop/info/2024/02/05/1543/

*「もっと詳しく知りたい」「労働者協同組合に興味がある」という方や団体は、下記、ワーカーズコープ・センター事業団までご連絡・ご相談ください。

労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 概要

|

設立 |

2001年9月 |

|

代表 |

代表理事 藤田徹 |

|

所在地 |

東京都豊島区東池袋1丁目44-3 池袋ISPタマビル7階 |

|

事業内容 |

保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |

|

ホームページ |

労働者協同組合法について(2020年12月成立、2022年10月施行)

労働者協同組合(ワーカーズコープ)にはこれまで農協・生協・漁協のような法人格がなく、「協同労働」の法制化をめざす動きが1998年から始まりました。協同労働の実践を全国で広げ、団体署名や意見書の採択に取り組む中で、与野党全会派一致で法制化が実現しました。

協同労働とは「協同の関係」で働くこと。働く人が自ら出資して組合員となり、話し合って事業を行う働き方です。企業組合やNPO法人と違い認可認証が不要で、NPO法人のように活動分野の規定もなく3人以上で設立ができます(NPO法人は10人以上、出資不可)。

法律では、出資額に関係なく「一人一票」の権利が認められています。「一人ひとりが出資して組合員となり、意見反映を通じて運営に参加し、自ら事業に従事する」、これが労働者協同組合の基本原理です。この法律を活用し、協同労働が社会を変えていく推進力となることを目指します。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像