東日本国際大学附属昌平中学校が、サポートステーションブリッジ(SSB)事業構想を公開、地域と連携した昌平中学校フリースクールを開設しました

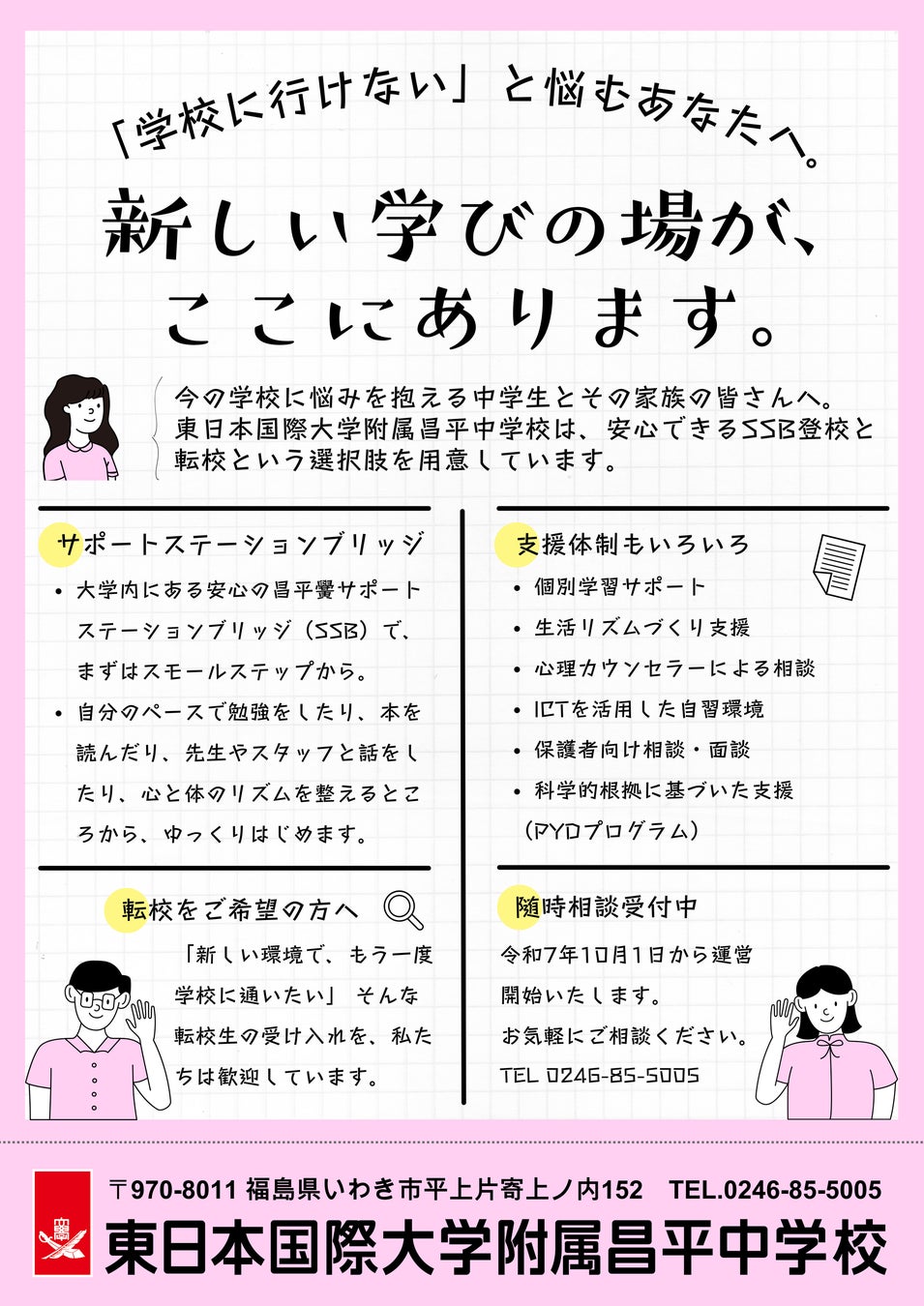

東日本国際大学附属昌平中学校(福島県いわき市)は、不登校の中学生が精神的にも経済的にも自立し豊かな人生を送れるよう社会的自立と学校復帰を促進する専門的支援拠点を25年10月1日より開設しました。

不登校の生徒たちの進学先として、通信制高校が急拡大する中、年齢がより下がる不登校の中学生への対応が教育界の課題として、時代の要請となってきています。東日本国際大学附属昌平中学校では、この問題に先駆的に取り組むため、中学の不登校生を受け入れるフリースクールを2025年10月1日より開設。東日本国際大学附属昌平中学校は10月21日に東日本国際大学で記者会見を開き、事業内容を発表しました。

同大などを運営する学校法人昌平黌の緑川浩司理事長は「この事業は、知的資源を発展させ、人間形成を目指す「建学の精神」に根差した教育の推進と位置付けており、「誰一人取り残さない教育」の実践となる。次世代の育成であり、子どもが持つ無限の可能性を地域と共に育んでいく本法人の地域貢献の一環として取り組んでいく」と意欲を語りました。

中学校の不登校生を受け入れて、学校への復帰や社会的自立といった次のステップへ踏み出すための教育や、学びの居場所の提供を行い、そこで得られた知見と成果は、福島県いわき市内の不登校の中学生へも広く展開してゆきます。

私立中学が不登校中学生を受け入れその自立を促進する専門的支援拠点となるフリースクール事業構想は、従来にない画期的な試みであり、福島県内の学校法人の附属中学校が取り組むのは初となります。

■社会背景と時代の要請について

文部科学省の調査によると、小中学校における不登校児童生徒数は346,482人(令和5年度)であり、過去最多を記録しました。11年連続で増加しており、今後もさらに増えることが予想されています。

▼いわき市内においても、令和4年度の調査によると、小中学校における不登校児童生徒数は473人(中学校346人、小学校127人)で、過去最多を記録しています。様々な要因から学校生活に困難を抱え、不登校を選択する中学生は少なくありません。その支援は、従来の「問題行動の予防・矯正」という視点だけでは限界があり、自信の喪失や社会的孤立といった二次的な課題を生むケースも見受けられています。

▼このような状況を打破するため、東日本国際大学附属昌平中学・高等学校では、不登校経験のある高校通信制課程生徒を対象に、青少年支援アプローチである「PYD(Positive Youth Development):ポジティブ青年発達」を用いたプログラム「ポジティブ・チャレンジ in ふくしま」に着手し、生徒たちの前向きな変化という確かな手応えを得ています。

▼本事業は、この取り組みで得られた知見と成果を、いわき市内の不登校中学生に展開します。中学生という発達の重要な時期に、一人ひとりが持つ「強み」や「可能性」に光を当てるPYDアプローチを用いることで、自己肯定感を育み、他者や社会とつながる力を養っていきます。将来的には、生徒らが自信を持って次のステップ(学校復帰や社会的自立)へ踏み出すための内発的な動機づけを促すことを目的とします。

▼PYDについては、昌平中学・高等学校と東日本国際大学 次世代育成実践・研究センターが、福島県学術教育振興財団の助成を受け、プログラムの研究・開発に取り組んでいます。

■方向性について

文部科学省によると、令和7年度の通信制高校は332校で、生徒数は30万5521人、過去5年で1.5倍に増加。高校生のほぼ「10人に1人」が通うようになっています。このことからも、中学生の不登校も増加傾向にあり、また潜在的な不登校傾向の生徒はかなりの数になると思われ、高校生からではなく、中学生から不登校生徒に対応していくことが、社会的課題・時代の要請になってきています。

1 事業概要

■事業名

「昌平中学校フリースクール:サポートステーションブリッジ(SSB)」

■事業の目的

学校に行けない生徒が、将来的に精神的にも経済的にも自立し、 豊かな人生を送れるよう、その社会的自立を促進する専門的支援拠点を設置する。

その意味において、学校に行けない生徒への支援は、学校に登校するという結果のみを目標にするのではなく、生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指すことが必要となる。

学校に行けない生徒を、転校生として積極的に受け入れて、生徒の特性を理解して、段階的な学校適応支援施設として個別指導や集団指導を行い、学級復帰や進学を目指す生徒を育成する。

単なる一時的な受け皿ではなく、科学的根拠(PYDプログラム)に基づいた継続的な支援(多様な体験活動の機会)により、生徒一人ひとりが将来に向けて力強く歩んでいけるよう支援していく。

■開設日

令和7年9月1日~9月30日 開設準備期間

令和7年10月1日~ 事業開始

■将来展望

地域のニーズを踏まえ、事業の拡充・発展を図り、地域教育の充実に貢献していく。

________________________________________

2 法的根拠・行政上の位置づけ

■施設の位置づけ 校内特別サポート施設として設置

■法的根拠

昌平中学校内のフリースクール

文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について」の指針に準拠し、適切な教育支援環境を整備していく。

________________________________________

3. 支援対象・定員

■主要対象

昌平中学校転校生 転校を希望する生徒

■副次対象

校内での個別学習支援が必要な生徒

■受入定員

今年度定員20名程度

・すでに7名の生徒を受け入れている

■場所

東日本国際大学5号館5階 昌平中学校SSB

________________________________________

4. 教育理念・提供価値

■基本コンセプト

「Bridge to the Future(未来への架け橋)」

生徒一人ひとりが自らの可能性を発見し、将来への確かな歩みを築けるよう支援していく。

■支援の5つの柱

(1)PYD(ポジティブ青少年発達)アプローチ

アメリカで近年広範に実施されているPYD(ポジティブ青少年発達)に基づく科学的アプローチによって、以下の5つの要素を重視した支援を実施。

・Competence(能力) : 学習・社会的スキルの向上

・Confidence(自信) : 自己肯定感の醸成

・Connection(つながり) : 人間関係構築力の育成

・Character(人間性) : 道徳性・倫理観の涵養

・Caring(共感力) : 他者への思いやりの心の育成

PYDアプローチについては、昌平中学・高等学校と東日本国際大学 次世代育成実践・研究センターが、福島県学術教育振興財団の助成を受け、プログラムの研究開発に取り組んでいる。

(2)段階的適応支援

生徒の状況に応じたスモールステップでの段階的なステップアップを図り、無理のない学校適応を支援する。

(3)個別最適化学習

一人ひとりの学習進度や理解度に応じた個別学習計画を策定し、きめ細かな学習支援を行う。

(4)心理的安全基盤

専門カウンセラーによる継続的なケアにより、生徒が安心して学習できる環境を提供する。

(5)専門的サポート体制

東日本国際大学 次世代育成実践・研究センターの専門家による科学的根拠に基づいた支援を実施する。

________________________________________

5. 運営体制

■人員配置

専任非常勤教員 : 2名

兼任支援教員 : 3名(中高教員から選出)

兼任専門カウンセラー1名 : 週2回配置

スクールソーシャルワカー1名:週2回配置

■運営方針

中学校長のもと、経験豊富な教員とカウンセラーが連携し、多角的な視点から生徒を支援していく。

________________________________________

6. 地域連携活動

「科学的根拠に基づく段階的支援」を特色とし、他の支援施設との連携・協力を図っていく。

・教育委員会との緊密な連携 ・近隣小・中学校への積極的な情報提供

・地域との継続的な関係構築

________________________________________

7. 期待される効果

本事業により以下の効果が期待される。

・教育機会の確保 : 転校生や適応困難生徒への継続的教育支援

・地域教育力の向上 : 専門的支援体制による地域教育の質的向上

・将来への投資 : 生徒の自立支援による将来的な社会貢献人材の育成

・教育モデルの構築 : 他地域への展開可能な支援モデルの確立

________________________________________

8. 法人全体としての取り組み

この事業は、中学生の不登校対策として終わるのではなく、東日本国際大学附属昌平高等学校及び昌平高等学校通信制課程、さらに、いわき短期大学・東日本国際大学へと進むこともできる。一貫した不登校生徒へのサポートが可能となり、高等教育まで受けることにより、社会人に至るまでの成長を見守り、寄り添うことができる態勢を築くことになる。

このような試みはこれまではなく、本県の教育界において画期的な取り組みと位置付けている。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像