【パパ・ママ200名調査】男性育休、地方では約6割が未取得。浮き彫りになった深刻な「地域格差」と、母親の56%が不調を訴える「育児状況の質の危機」

「仕事中心」の旧社会システムが引き起こす、地方と家庭の危機。いまこそ取り組むべき二軸の構造転換を提案

制度の光と影、努力を阻む構造的な壁

最新の厚生労働省の「令和6年度雇用均等基本調査」によると、男性の育児休業取得率は40.5%、女性は86.6%となり、制度は徐々に浸透しつつあります。今年の夏に我々が行った本調査では、回答者全体の61.1%が男性育児休業の取得経験者または予定者という高い意識が示された一方で、その裏側には、子育てを個人の努力に還元させ、夫婦を孤立させる構造的な社会課題が横たわっていました。

パパもママも家族を思い懸命に頑張っているにもかかわらず、なぜ子育てはこれほど大変なのか。それは、「仕事中心」という旧来の社会システムが、家庭の幸福を支える基盤となっていないことに原因があるのではないでしょうか。本レポートは、制度の推進だけでは乗り越えられない「地域格差」と「育児の質の壁」という構造的課題も発見しました。これらをもとに、これから私たちが取り組むべき二軸の転換を提言します。

調査結果のハイライト:二重の構造的課題

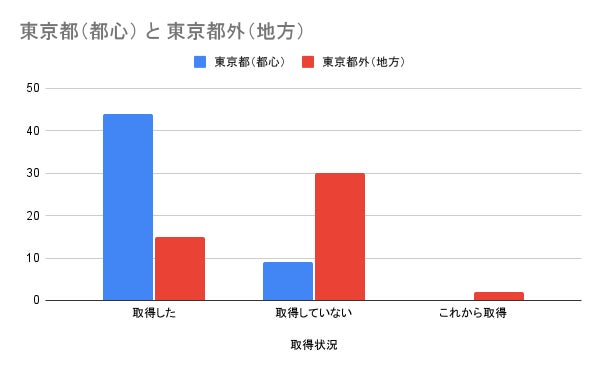

1. 深刻な「地域格差」:地方の6割は未取得

男性育休の取得状況を地域別に分析した結果、都心部(東京都)と地方(東京都外)の間には、取得機会の明確な格差が存在します。前述の厚労省の調査によると、4割が取得しているというので、ちょうどその反対の数が取っていません。ただ、そこには地域差が顕著に現れました。

この背景には、育休を取得していない地方のパパたちから指摘された、構造的な「職場の壁」が横たわっていました。

-

中小企業・人員不足による困難: 「従業員が10人くらいの会社では、長く休むと仕事が回らなくなる」という地方の中小企業の現状。

-

キャリアと収入への不安: 「実際に取得した場合の不利益(収入が減る、出世コースから外れるなど)が大きい」という切実な懸念。

-

職場の同調圧力と文化の未成熟: 「会社では育休をあまり温かい目で見てもらえない」「制度はあっても使いづらい」雰囲気。

2. 危機的な「育児状況の質の壁」:母親の56%が心身の不調を経験

妻が産後うつやそれに近い症状を経験する割合は56%に上り、育児の「状況の質」と夫婦の心身の健康が危機的な状況にあることが明らかになりました。

① パパ自身の心身への影響:

妻の不調時、パパの多くが「自分も精神的にこたえた(うつになった)」と感じたり、「疲労感など身体症状が酷かった」と回答しています。「夜泣きが一番精神的に辛い」「仕事終わりに帰ると子供達を風呂に入れて寝かしつけまで行っており、全く自分の時間が取れずに困憊している」といった肉体的・精神的疲労を自由記述で述べられていました。

② 夫婦関係の悪化:

妻の情緒不安定により「会話が難しい時期があった」「いつもイライラしているようで、それをぶつけられたように感じた」、「大きなけんかが増えてしまった」といった夫婦間の摩擦が生じています。

③ 育休取得の「質」と期間の課題:

育休を取得したパパからも「もっと長く取りたい」「数日だけで何の意味があるのかわからない」という期間不足への不満や、育休明けの業務過多への不安が指摘されており、短期取得では根本的な課題解決に至らないことが示されています。

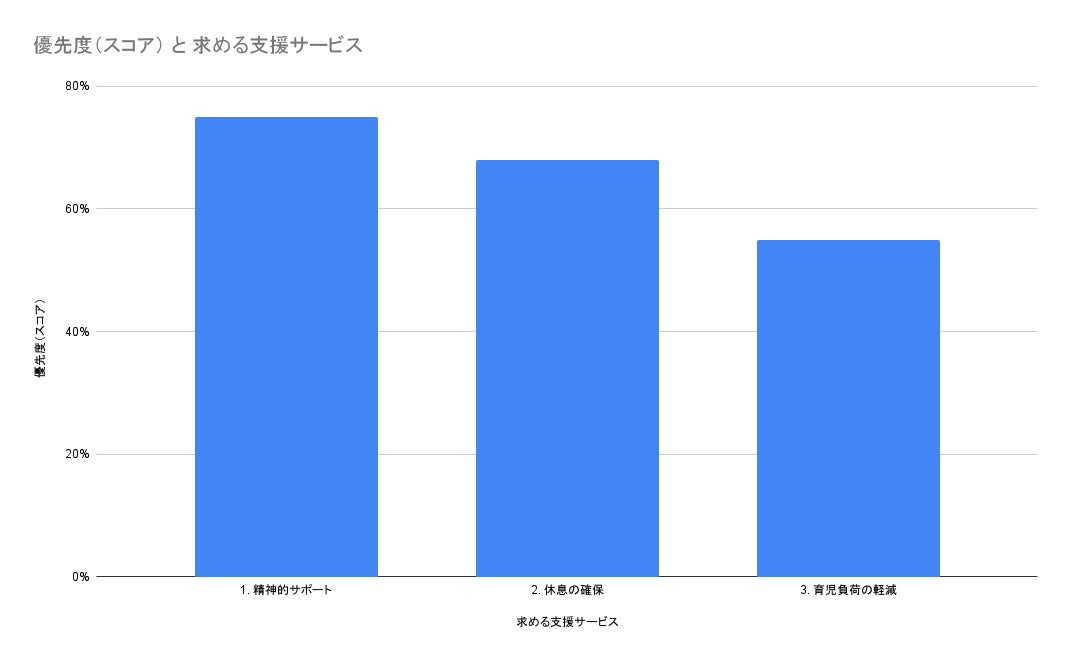

3. パパが最も必要とする支援サービス:休息と相談

パパたちが育児の困難に直面した際、最も強く必要としているのは、精神的な孤独の解消と休息の機会を提供するサービスでした。これらは、提供側と必要とする側のマッチングがうまくいっていない、という課題も可能性としてあるのではないでしょうか。

自由記述でも細かく記載をいただいたので、要約を下記にてまとめました。

|

求めるサービス |

具体的なニーズ(自由記述で挙げられた内容要約) |

|---|---|

|

カウンセリング/メンタルサポート |

オンラインで気軽に相談できるカウンセリング。夜間や休日、急に辛くなったときに24時間体制で相談できる窓口。父親同士が気軽に話せるコミュニティサイト。 |

|

託児サービス・一時預かり |

短時間、急な預かり、夜間対応の一時預かり。自由に預けられる託児所のサブスク。 |

|

家事代行・代替サービス |

低コストで利用できる家事代行サービス。食事のデリバリーなどが安く済む仕組み。 |

社会への提言:取り組むべき二軸の転換

今回の調査結果を踏まえ、私たちは以下の2つの軸で、社会の構造的課題解決を提言します。

提言1:【制度の強化】育休取得の「強制力」強化と地方への経済支援

取得が個人の努力や企業の「理解」に依存する現状を改め、制度の実行力を高めるべきです。

地方・中小企業への代替要員確保支援/休職ではない取り方の検討: 従業員が少ない企業でも安心して育休を出せるよう、代替要員を雇用する際の国による経済的支援を大幅に拡充すること。また、完全な休職状態だけではなく、時短勤務なども柔軟に選択できる勤務環境を整備すること。

長期育児参加とキャリア維持の両立: 育休期間の延長(半年や1年)を推進するとともに、キャリアへの不安を払拭するため、キャリア構築と両立できる人事評価の仕組みを整備すること。

育休取得の義務化と罰則の検討: 上記のような制度の拡充をした上で、取得を義務化し、「いくら推進されても気軽に男性が育休を取ることは難しい」という課題を根本から解決すること。

提言2:【インフラの整備】「育児状況の質」を高めるサポートインフラの全国整備

母親の半数以上が経験する心身の不調に対処し、孤立を防ぐためのサポート体制を緊急で構築すべきです。

産後ケア施設の地域格差是正: 地方で不足が指摘される産後ケア施設もしくはそれを補う手段を全国で増やし、気軽に利用できるよう情報発信や手続きの簡素化を徹底すること。

24時間対応のオンライン相談窓口: 精神的な孤立感を抱えやすい夜間や休日に、匿名で専門家に即座に相談できる体制を整備し、パパ・ママ双方のメンタルヘルスを支援すること。

「休息」のための低コストな代行サービス: 託児サービスや家事代行サービスを、低コストまたは無料券の配布といった形で提供し、利用の敷居を下げること。

一緒に、変えていきましょう

男性育休の制度は、いま、「取得率」という光の部分だけでなく、「地域格差」と「育児状況の質の壁」という影の部分を露呈しています。これは、個々の家庭や企業の努力だけで解決できる範囲を超えた、社会システムそのものの問題です。

すべての家族が心身の健康を保ち、地域や職場の状況にかかわらず安心して子どもを育てられる環境を実現するため、行政、企業、地域社会、そして生活者である私たち自身が、この構造的課題の解決に一緒に取り組んでいくことが必要です。

弊社では、産後のメンタルヘルスケアを主軸に、オンラインでのカウンセリングやコミュニティ運営、そしてこのような調査・企画を行なっています。

ぜひ、一緒に変えていきましょう。

【調査概要】

調査主体:株式会社ママクオリア

調査方法: 株式会社クラウドワークスによるインターネットアンケート

調査対象:

パパ:100名(20代~40代、子育て中)

ママ:100名(20代~40代、子育て中)

調査期間:

パパ:2025年8月21日実施

ママ:2025年9月25日実施

会社概要

会社名:株式会社ママクオリア

所在地:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F−C

設立:2022年11月1日

事業内容:家族のメンタルケアメディア「famitasu」運営、産後うつママ特化個人カウンセリング、ピアサポートオンラインコミュニティ運営、メンタルヘルスに関するセミナー運営、企業のマーケティング支援

代表取締役:塚越 奈央

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像