映画『プロミスト・ランド』公開記念トークイベント「マタギの里山で学生がみた食・人・自然 in 山形県大鳥地域 」レポート

後列左から:原田満生、飯島将史監督、田口比呂貴さん、五十嵐圭日子教授 前列左から:中川俊明さん、津旨まいさん、田中美羽さん、志賀智寛さん

後列左から:原田満生、飯島将史監督、田口比呂貴さん、五十嵐圭日子教授 前列左から:中川俊明さん、津旨まいさん、田中美羽さん、志賀智寛さん

現代のマタギの世界を描いた『プロミスト・ランド』の撮影地である山形県鶴岡市大鳥地域は、かつて鉱山で栄えた歴史を持ち、日本でも数少ないマタギ文化が継承されている土地。この4月、One Earth Guardiansの学生4名がその地を訪れ、熊撃ちに同行し地元の人びとと交流。その学生たちが今回の体験で感じたことを、本作のマタギ監修を務めた大鳥在住のマタギ、田口比呂貴さんと映画『プロミスト・ランド』の飯島将史監督を交えてその鮮明な体験を振り返った。

本作が長編デビュー作となる飯島監督は「本作を作るために2年半現地に通って取材しました。今、情報は簡単に手に入りますが、実際に足を運び、体験すると全く想像と違い、新たな発見があると身をもって知りました。そういうことを学生たちと一緒に体験出来たらいいなと思いました」と今回の企画の発起人が自身であることを明かした。

左:飯島将史監督 右:田口比呂貴さん

左:飯島将史監督 右:田口比呂貴さん

その監督の思いに共感し、本作のマタギ監修を含め、マタギ体験企画にも協力した田口さんは2013年に地域おこし協力隊として大阪から大鳥にやってきた移住者だという。「山形県鶴岡市はユネスコ食文化創造都市ネットワークに日本で初めて登録された食文化豊かなところで、北は鳥海山、東は月山、南は朝日連峰と山に囲まれています。大鳥地域は新潟寄りの朝日連峰の玄関口で標高300m弱の雪深いところ。山菜やキノコ類が採れ、昔は炭焼きが行われていて、狩猟文化も残っています」と大鳥地域の概要を説明し、「僕が移住した時、『ここに住むなら鉄砲をやらなきゃだめだ』と言われて鉄砲を持つことになりました」とマタギになった経緯を語った。『プロミスト・ランド』の撮影に関わることになったのは狩猟文化研究所代表の田口洋美さんからの紹介で、飯島監督の第一印象は「ちょっと怖かった(笑)、でも瞳の奥に眠るものに惹かれた」と監督と意気投合し、映画撮影、そして今回の企画にも喜んで参加したという。

左から中川俊明さん、津旨まいさん、志賀智寛さん、田中美羽さん

左から中川俊明さん、津旨まいさん、志賀智寛さん、田中美羽さん

「マタギ体験」に参加した学生は4名。

田中美羽さん(青山学院大学 学部2年・Good Life on Earthプログラム2期生)は自身が撮影した写真を見せながら熊撃ち体験時の人員配置など、熊撃ちがチームで行われることを解説。「大鳥の方々と自然と触れ合っているとき、何か自分の心の中の範囲がすごく広がっていくように感じた。大鳥の人々は昔と未来という縦のつながり、共同体の人々という横のつながりも持っていて、そのどちらにも自然が属している。東京では、自分は自分の中にしかいない、ひとりきりだと思っていたのですが、色々なものが自分とつながっていてひとりじゃないと思うようになりました。自分がこれから生きて、そして死んでいっても安心できる感じがした」と今回の体験での心の変化を「伝わりにくいかな?」とはにかみながらも真摯に言葉にした。

津旨まいさん(東京大学大学院農学生命科学研究科 修士課程2年・One Earth Guardians 4期生)も「東京で環境問題を考えるときに、自分の使っているものがどれだけ環境に負荷を与えているかという話はよく言われること。でも、実際に誰が、どこで作っているのかなど、具体的なことが分からないまま、ただ消費の場に生きていている、自分の生活基盤がすごい不安定なものだと感じていた」と、今回の参加のきっかけとなったもやもやした気持ちを明かし、「もちろん現代なのですべてを自分たちの手でつくるというわけではないですが、山菜を採るとか、熊を狩るとか自分の生活をする土台が山にあるということにとても安心感を感じました」と瑞々しい感想を語った。

山形県鶴岡市大鳥地区でのマタギ体験

山形県鶴岡市大鳥地区でのマタギ体験

中川俊明さん(東京大学農学部 学部4年・One Earth Guardians 6期生)が一番印象的だったのは「やっぱり熊を食べたときのこと。食べるだけではなくて、狩って、捌いて、いただくまでの解体の過程がとても興味深い経験でした」と述べ、熊が解体されていく様子の写真を見せながら「双眼鏡で遠くから見ていた木の上の熊が、撃たれて落ちてきて、そこで“生き物”だったものが、解体され、肉の塊になって、“食べ物”になる過程を見たわけですが、一体自分が解体のどの過程で“おいしそうな肉”と認識するのか、そこが興味深かったです。スーパーで肉を買って食べるだけでは得られない体験と感覚でした」と思い返した。

志賀智寛さん(東京大学大学院農学生命科学研究科 修士課程2年・One Earth Guardians 5期生)は「大鳥の人々がなぜ狩りに行くのか」と疑問を持ち今回の企画に参加した。田口さんに疑問を投げかけると「行きたいから、行くんです(笑)」と即答し、「たてつけ上は有害鳥獣捕獲という形です。一応ツキノワグマやヒグマも狩猟鳥獣ではあるのですが、狩猟期間は、北海道は特別長いのですが、大体は11月15日から2月15日までなんです。春熊猟は都道府県や環境省が出している特別な許可があって、それに基づいて一応制限をして個体数調整をしている。ある程度自治体で頭数の把握はしているんだけれども、完全な把握はできていなくて、やはり去年みたいに里に下りてくることが増えると、駆除をしてくださいと言われることが増えるので要請に応じてやっていますが、行きたいから行っているのではないかな」と説明を加え、「僕も最初、志賀さんと同じ疑問を持った」と田口さんは続けた。

撃った熊の写真を見ながら貴重な体験を振り返る

撃った熊の写真を見ながら貴重な体験を振り返る

「過去には熊の毛皮などが非常に高価で取引された時代がありましたが、薬事法だとか、様々なことで流通の過程で需要がなくなってしまって、今は全くと言っていいほどお金にはならない。でもマタギは生き続けている。それはやはり、行きたくて行っているんだと思います。みんなで行って、みんなで捕って、みんなで楽しい、楽しいというか、すばらしい。厳しい山の中に入っていって、そこで熊を捕ることをやりたい。そういうシンプルな気持ちがあると思います」と語った。その返答を受け志賀さんは「山に入っていくこと自体に自然との対話みたいなものがあるのではないかなと思いました。実際山に入ってみると、自分がすごくちっぽけな存在に思えるというか。今回捕った熊は30キロぐらいあるのですが、山中で見つけた時にはすごく小さく見えて。それぐらい山の大きさを感じました。訪問3日目に登山をしたのですが、午前中ずっと登ったのに地図で見るとほんの少しだったんです。やはり自然の中で人間ってすごくちっぽけな存在なんだなということを自分の体で感じることができました」と自ら実感したことを述べ、「大鳥の方々は山に行くこと、熊を狩ることなど、自然との交流を通して、山には敵わないという感覚を持つのではないかと思っています。その上で、自分が山とどう向き合っていくのか、集落としてどう暮らしていくのか、といったところの感覚を得られるのは、山に入るからこそではないかと、外から来た人間としては感じました。田口さんがおっしゃる通り、行きたいから行っていて、それが結果的にこういう精神性になって、山と向き合う感覚というのが出来上がるのではないか、と思います」と分析した。

マタギ親方の工藤悦夫さんと学生たち

マタギ親方の工藤悦夫さんと学生たち

飯島監督から「今回の体験から帰ってきてなにか変化はありましたか?」と4人へ質問を投げかけると、田中さんは「故郷がひとつ増えたなという感覚があります。大鳥のこと、お世話になったマタギ親方の工藤悦夫さんのことをよく思い出して、心強いんです」と笑顔。

志賀さんは「お肉を食べるときに『熊肉おいしかったな』とよく思い出します。大鳥は田舎の中でも特に田舎のイメージで、もちろん車もあるし、電波も通じるけれども、暮らしが圧倒的に自然に近いなという感覚があって、その違いと特性を認識できるようになったのは大きな変化でした」と話した。

津旨さんは「私が一番変わったのは自分の考え方の心構えです。以前は科学的に環境負荷が少ないのはどういうことか、一般的に限界集落と言われるようなところがどうなることが最適解なのか、みたいな考え方をしていたんですけれど、その中にさらに一人ひとりの人間の生活があるんだということを意識しないといけないなと思うようになりました。それはYOIHI PROJECTとコラボしたからこその自分の変化だったと思っています」と今回の企画への感謝を述べた。

中川さんは「少し俗なことを言えば、東京って便利だなということをすごく思いますね。なんでもすぐ手に入りますし、手間はない。でも、その楽になった時間で何かできることはないのかなと考えたりするようになりました。まだ1か月しか経っていないのですが、時々ふっと大鳥のことを思い出して、何か自分の中で大事な何かを置いていってしまったような感覚があるというか。田中さんが言った故郷という感覚とも近くて、これまでの旅行とは違うような感覚で、魂というとファンタジー的ですが、自分の大事な何かがあそこに残っているというか置いてきたというか、残ってしまったなという感じで、何かやばいところに行ってしまった、また行きたいなという気持ちがありますね」と不思議な感覚を表現し、飯島監督と田口さんは学生たちの言葉に深く頷いていた。

田口さんは「あまり田舎を美化しなくてもいいかなとは思います。環境負荷があまりなく、優しい生活を皆さん営んでいるというイメージは虚像の部分もあるので。ただ自分たちが生活している空間は、自分の自宅、私有地のみではなく、生産の場である田んぼや畑、山など全部包括した中で生活の場としているので、生活の地盤の範囲が広いですね。毎年春にはごみゼロ運動と言って、自治会主導でみなでゴミを拾う。神社とか公民館というのは自治会所属のみんなのものという意識があって、共有の山というものもある。みな共同で管理するというシステムが長くあったのですが、それが高齢化によってなかなか難しくなっていて、山道が荒れたりとかという現実はあり、今、過渡期には来ているのかなと思いますね」と地方が直面している現実もあわせて語った。

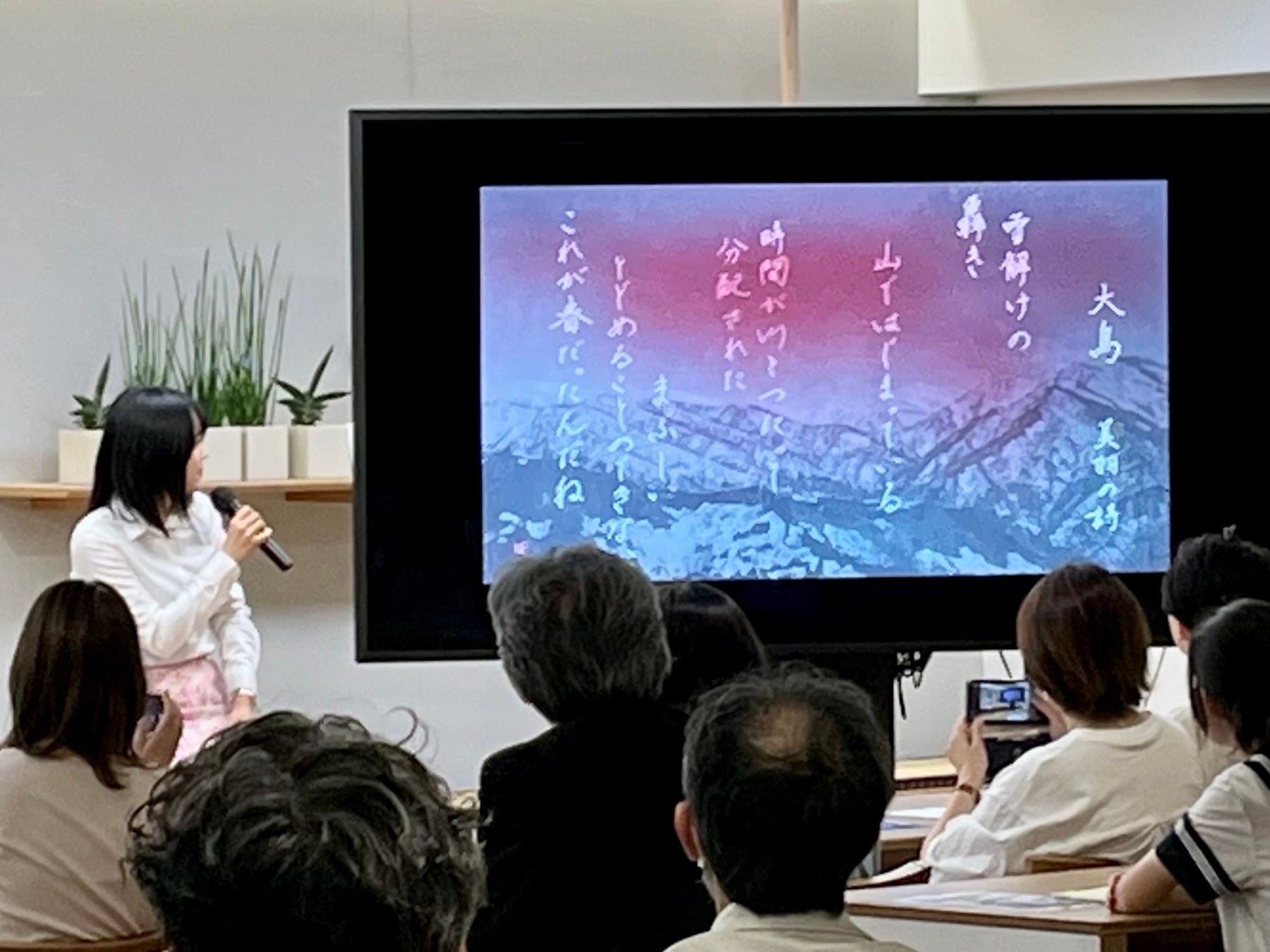

そして締めくくりとして田中さんが大鳥での経験を詩で表現、朗読し、拍手が起こった。

田中さんが大鳥を想いを綴った詩を朗読

田中さんが大鳥を想いを綴った詩を朗読

「大鳥」 美和の詩

雪解けの

轟き

山ではじまっている

時間が川をつたって

分配された

まぶしい

とどめることのできない

これが春だったんだね

左:原田満生 右:五十嵐圭日子教授

左:原田満生 右:五十嵐圭日子教授

後半は、YOIHI PROJECT代表の原田満生と、One Earth Guardians育成プログラムの発起人の一人である東京大学 五十嵐圭日子教授の特別対談が行われた。

ふたりはYOIHI PROJECTとOne Earth Guardiansとの出会いと、キネマ旬報ベスト・テン日本映画第1位となった『せかいのおきく』のことを振り返りながら、「『プロミスト・ランド』という作品がなければ、この初々しい学生さんたちが田口さんや大鳥の方々と出会うこともなかったかもしれない。こういった経験が「継承」につながるのではないか」と学生たちのトークを笑顔で聞いていた原田は感慨深く述べ、五十嵐教授は「『プロミスト・ランド』は若い世代が作り、若い方たちがマタギ文化に象徴される“命をいただく”という感覚を持って貰うところにつながっていくかどうかが鍵であり、面白いところではないかと思っています。楽しみですね」と公開への期待を寄せ、締めくくった。

映画『プロミスト・ランド』

映画『プロミスト・ランド』

映画『プロミスト・ランド』

作家・飯嶋和一が1983年に発表した小説「プロミスト・ランド」を映画化し、東北地方を舞台に禁じられた熊狩りに挑む2人の若者を描いたドラマ。

YOIHI PROJECT劇場映画作品第2弾。自然と共に生きるマタギの文化をテーマに、消えつつある伝統文化の継承を2人の若者の物語を通して描いている。

脚本・監督:飯島将史

原作:飯嶋和一「プロミスト・ランド」(小学館文庫「汝ふたたび故郷へ帰れず」収載)

製作:FANTASIA Inc. / YOIHI PROJECT

制作プロダクション:ACCA /スタジオブルー

配給:マジックアワー/リトルモア ©️飯嶋和一/小学館/FANTASIA

6月14日(金)MOVIE ONやまがた、鶴岡まちなかキネマにて先行公開

6月29日(土) ユーロスペースほか全国順次公開

https://www.promisedland-movie.jp/

■ YOIHI PROJECT

美術監督・原田満生が発起人となり、気鋭の日本映画製作チームと世界の自然科学研究者が連携して、様々な『良い日』に生きる人々の物語を「映画」で伝えるプロジェクト。劇場映画第1弾『せかいのおきく』は江戸時代の<循環型社会>をテーマにしながら、<人と人のぬくもり>と<いのちの巡り>を瑞々しく描いた至高の青春エンタテインメントとして高い評価を受け、第78回毎日映画コンクール 日本映画大賞など数々の映画賞を受賞。

■ 東京大学 One Earth Guardians育成プログラム

2017年より東京大学大学院農学生命科学研究科にて開始。“100年後も地球上のあらゆるものと共生しながら生きていける世界”を実現するべく、さまざまなステークホルダーを巻き込みながら課題解決のために行動し、新しい価値を創造できる科学者たち「One Earth Guardians=地球医」の育成を目指す教育・研究プログラム。

https://www.one-earth-g.a.u-tokyo.ac.jp/

2022年からは、一般財団法人トヨタ・モビリティ基金と共同で「Good Life on Earthプログラム」も実施。「”好き”を伸ばして地球を救う 共に学び合うフィールド」として、高校生・大学1-2年生を対象に、自身が夢中になれる“何か”を切り口に地球の未来につながるアイデアの実現を支援。

https://www.one-earth-g.a.u-tokyo.ac.jp/gle/

One Earth Guardians育成プログラム発起人のひとりである五十嵐圭日子教授はYOIHI PROJECTのプロジェクト・フェローも務め、両者のコラボレーションによる教育や発信を行っている。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像