サステナブルなGAP認証の青果物農場が昨年比7%増

安全・安心、サステナブルな農業の証 JGAP/ASIAGAP、食品事業者からの支持拡大が継続

一般財団法人 日本GAP協会は、2025年3月末時点におけるJGAPおよびASIAGAPの認証農場数を取りまとめました。青果物の認証農場数は前年から190件増の2,963農場(前年比106.9%)と、3年連続で大きく伸びました。

GAP(Good Agricultural Practices)とは、持続可能な農業を実現するための農場における取り組みです。日本の農業は大きな課題に直面しています。農家の高齢化と後継者不足。近年の酷暑に見られるような気候変動による天候不順や災害。そして、日本の食料自給率は、先進国の中でも最低水準です。

一般財団法人 日本GAP協会はこの過酷な環境下でも、未来の地球のために取り組んでいる農家のみなさま・農産物についての理解促進のためこのデータを広く公表いたします。

■青果物の認証農場、3年連続で大幅増加

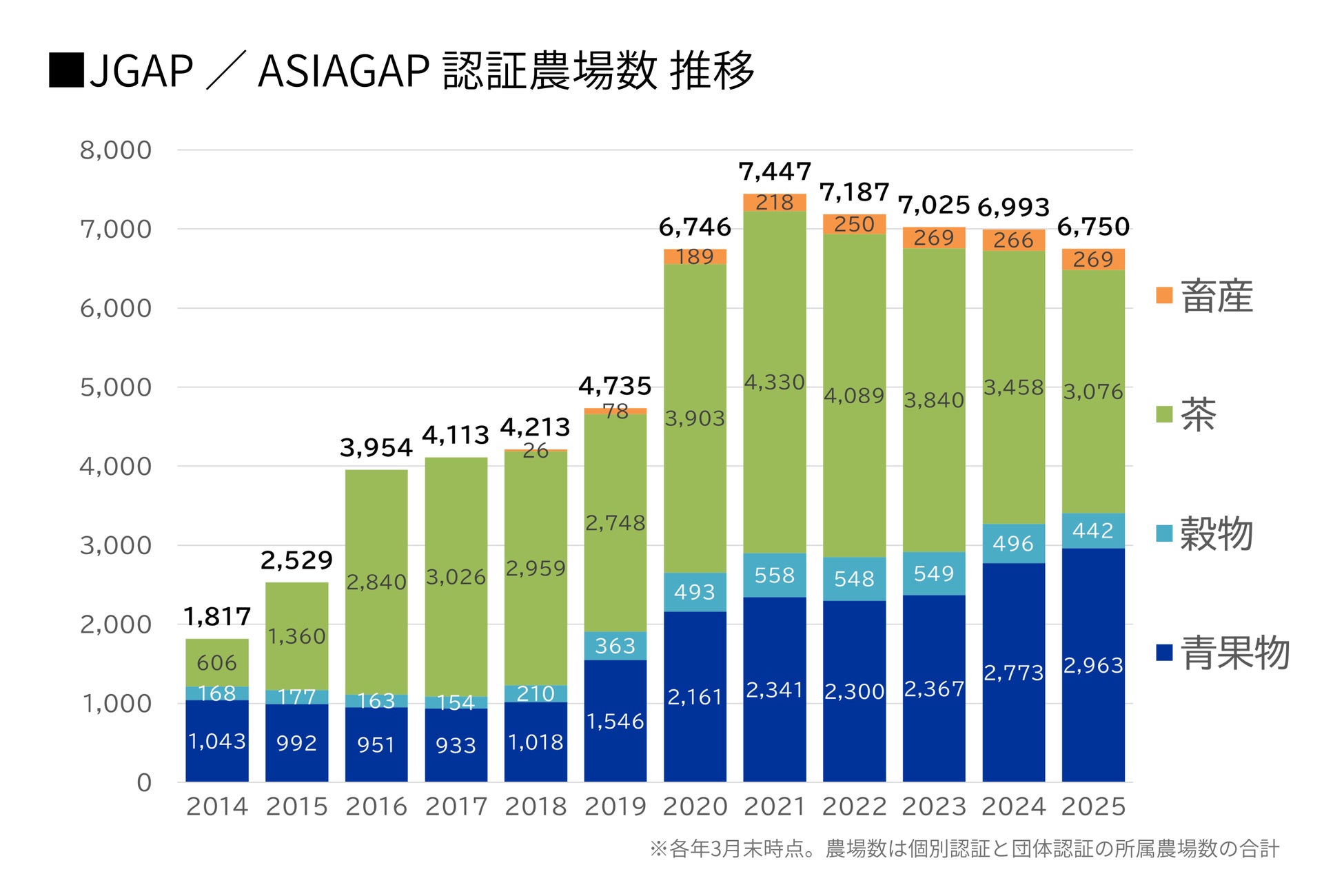

2025年3月末時点の、JGAPおよびASIAGAPの認証農場数は合計6,750農場。

そのうち青果物の認証が顕著な伸びを示しました。前年から190農場(6.9%)増の2,963農場となり、2023年から3年連続の増加となりました。

背景には、大手小売業・外食企業によるGAP認証青果物の調達推進があります。

生食で消費されることが多い青果物では、GAP による食品安全リスクの低減効果が評価され、調達促進の要因となっています。

さらに、環境保全や人権尊重といった GAP の持続可能性への取り組みを食品事業者が評価していることも、認証数の増加を後押ししています。

■農業経営体の減少続く中、認証農場数は堅調

農林水産省の統計(※1)によると、全国の農業経営体数は2014年の147万経営体から2024年には88万経営体へと、10年間で約4割減少しています。

こうした状況の中でも、JGAPおよびASIAGAPの認証農場数は横ばいで推移しています。

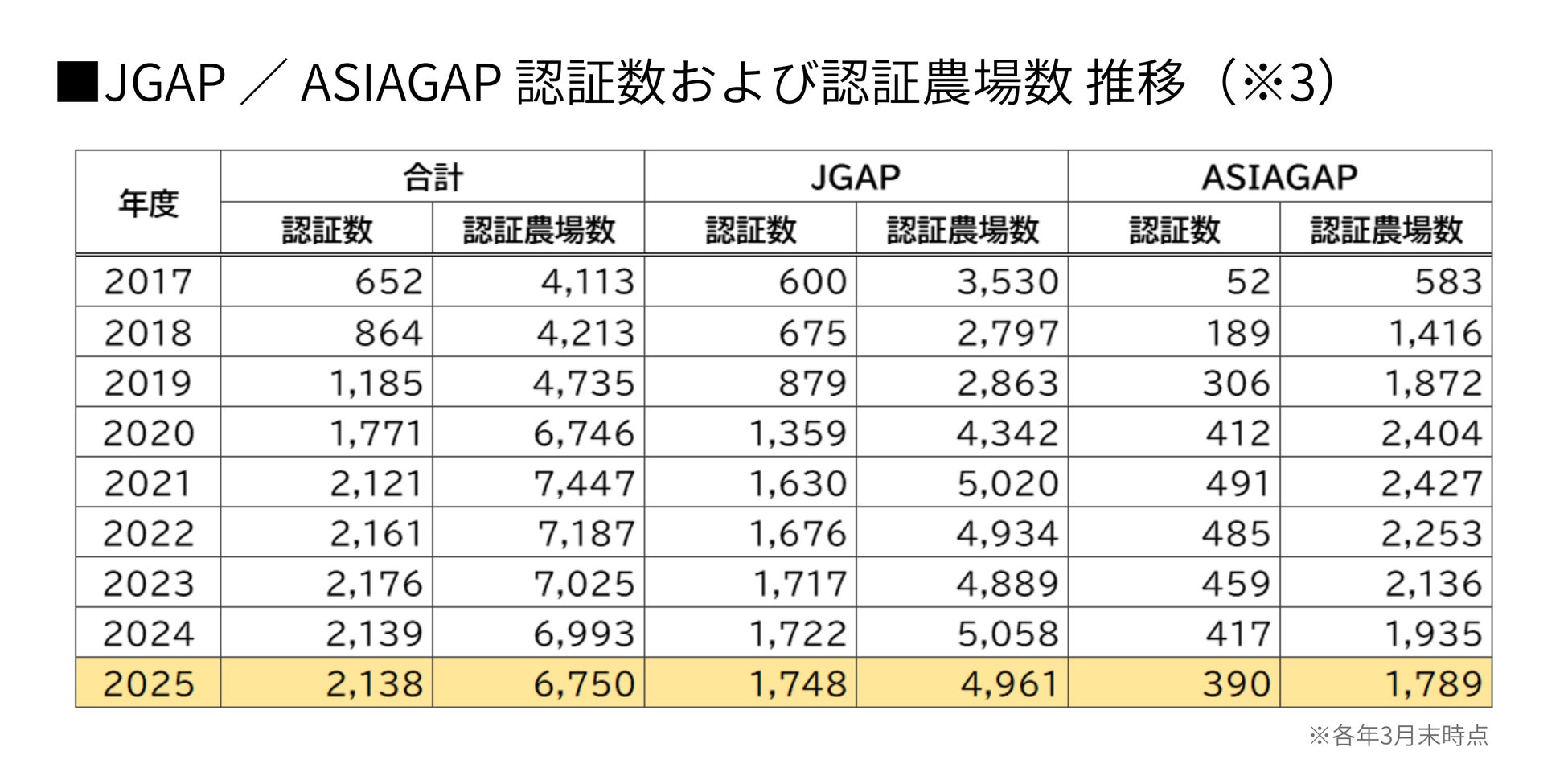

2025年3月末時点の認証数は2,138件、農場数は6,750件。

内訳はJGAPが1,748認証/4,961農場、ASIAGAPが390認証/1,789農場。

堅調に推移しているJGAPに対し、GFSI(※2)承認を受けるASIAGAPは、GFSI支持の伸び悩みなどを背景に、2021年をピークとして減少傾向です。また、茶の認証は全国的な茶農場の縮小に伴い、近年減少傾向にあります。

一方で、食品事業者による安全・安心や持続可能性への関心の高まりが、青果物での認証数拡大につながっています。

※1 農林水産省「農業構造動態調査」

※2 GFSI : The Global Food Safety Initiative 世界の食品企業から成る民間団体。活動の一つとして、食品安全に関わる認証プログラムについて、適合性を判定・承認する仕組み(ベンチマーク)を持ちます。

※3 認証数と認証農場数の違いについて その理由は団体認証があるためです。団体認証の場合は、審査の単位となる認証数は 1 件でも所属農場数は複数となり、認証農場数にカウントされます。団体認証においては、団体事務局と、サンプリングにより抽出された所属農場が審査されます。

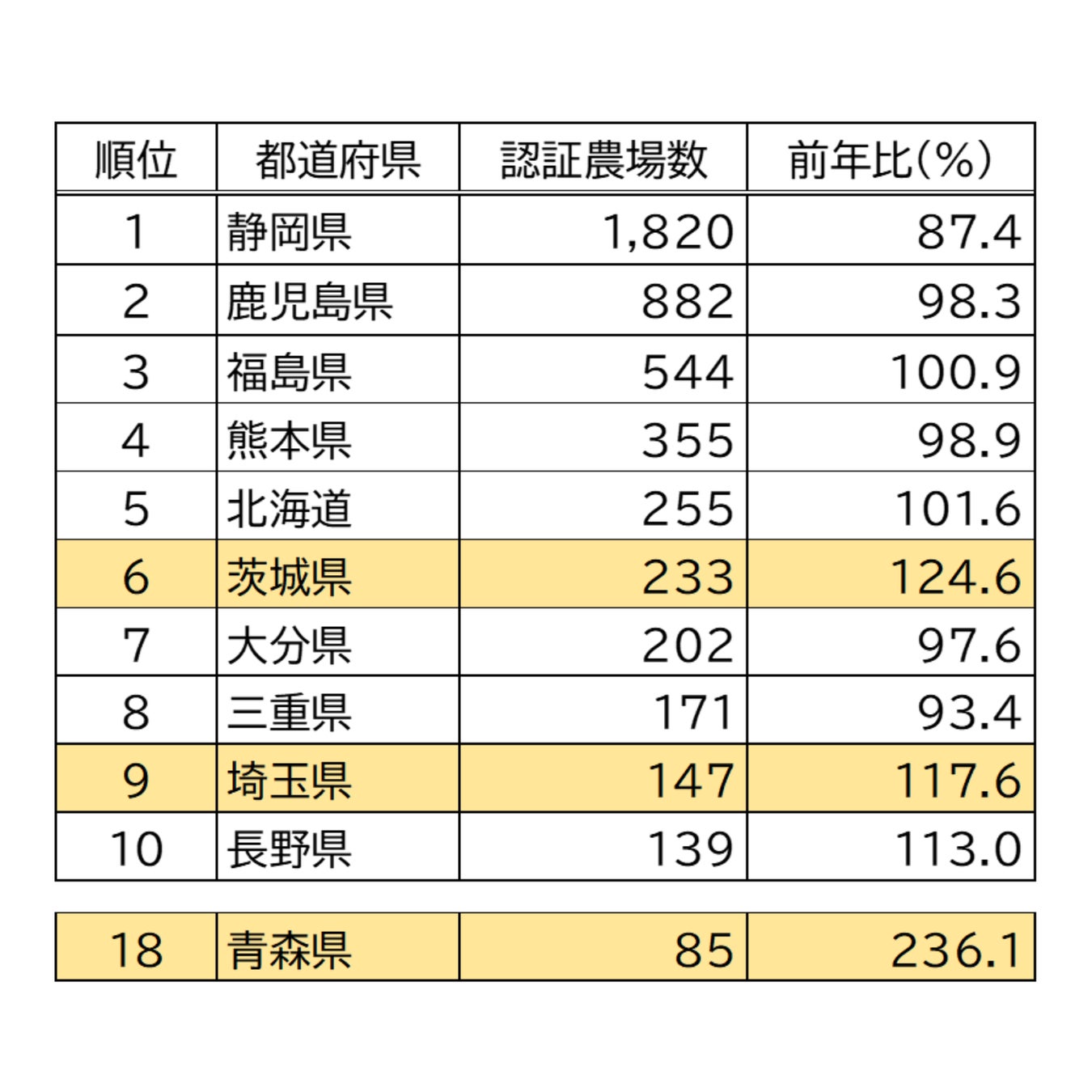

■茨城・埼玉・青森が伸長 ー 都道府県別、認証農場数 ー

1位と2位の静岡県、鹿児島県は茶の認証農場数が相対的に多い県で、 続く3~7位までは青果物の認証農場が多くの割合を占める県です。

前年に比して大きな伸びを示したのは、10 位以内では茨城県(前年比 124.6%)、埼玉県(前年比117.6%)で11位以下では青森県(前年比 236.1%、85 農場)が目立ちます。

これらの県では、食品事業者からの需要増に応じて販路拡大が進んでいます。

■キャベツが最多、ブロッコリーが急伸 ー 品目別、認証数 ー

上位10 品目を含め、青果物の多くの品目で前年を上回る伸びが見られ、特に野菜についてはGAP 認証品の供給が年々充実してきてい ます。

中でもブロッコリーは、特に需要が高まっており、前年に比べて126.7%と大きく増加しました。

これは、ブロッコリーが「指定野菜」に選ばれていることも一因です。

「指定野菜」とは、農林水産省が、消費量が多い、または今後増えると見込まれる野菜として定めているものです。

■認証農場データはウェブで公開中

年度推移、分類別、個別認証と団体認証別、都道府県別の認証数などの詳細データは日本GAP協会のウェブサイ トにて公開しています。

また、個々の認証農場の情報も検索することができます。

検索のオプションは、JGAP/ASIAGAP、都道府県、品目名などが指定できます。こちらではその時点での最新の情報をご覧頂けます。団体認証の場合は、所属農場数の欄に団体に所属している農場数が表示されます。

■GAPとは

GAPとはGood Agricultural Practices の頭文字を取ったものであり、農畜産物を生産するうえで生産者が守るべき取り組みのことを指し、「良い農業の取り組み」と訳されます。

日本GAP 協会が運営する JGAP/ASIAGAP は、食品安全、環境保全、労働安全、農場管理、人権の尊重、家畜 衛生やアニマルウェルフェア(動物福祉)の取り組みを基礎とした農場の認証制度であり、持続可能な農業の実現、 SDGs の推進に大きく貢献するものです。

また、農林水産省においても GAP の推進を重要な政策課題としているところであり、多くの食品事業者から支持されるとともに、2025年の大阪・関西万博や2027年の国際園芸博覧会における調達コードにも採用されています。

■一般財団法人 日本GAP協会について

日本GAP協会は、JGAP/ASIAGAPという2つの認証制度の開発、運営および普及活動を行う一般財団法人です。食の安全、安心、持続可能な農業の実現により、広く社会に貢献することを目的としています。

協会概要

名称:一般財団法人 日本GAP協会

事務所:〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番29号 日本農業研究所ビル 4階

TEL:03-5215-1112 (受付時間:平日9時~18時) FAX:03-5215-1113

設立: 2015年1月

活動内容:

1. JGAP/ASIAGAP認証プログラムの開発

2. JGAP/ASIAGAPの管理、運営

3. JGAP/ASIAGAPの普及、広報

HP: https://jgap.jp/ E-MAIL: info@jgap.jp

評議員:

新福 秀秋(有限会社新福青果 会長)

中嶋 康博(女子栄養大学 教授)

針原 寿朗(住友商事株式会社 顧問)

理事長:木内 博一(農事組合法人和郷園 代表理事)

代表理事専務:荻野 宏(一般財団法人 日本GAP協会)

代表理事:武田 泰明(特定非営利活動法人GAP総合研究所 専務理事)

理事:

荒木 惠美子(東海大学海洋学部水産学科 客員教授)

佐藤 繁(岩手大学農学部共同獣医学科 名誉教授)

玉造 洋祐(株式会社ユニオンファーム 代表取締役)

山田 敏之(こと京都株式会社 代表取締役)

監事:岩元 明久(日本農業研究所 研究員)

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像