獣医師の7割が「ペットショップの子犬販売」に反対!?

流通の“当たり前”に潜むリスク──いま問われる「ペットの選び方」

株式会社ペトリコウェル(所在地:東京都中央区、代表取締役:吉村 貴幸)は、獣医師を対象に、「ペットオークション・ペットショップの健康問題」に関する調査を行いました。

日本では、ペットショップを中心とした販売が長年当たり前のように続けられています。ペットショップにたどり着くまでには、販売業者が競り落とす”ペットオークション”などを経由して店頭に並ぶ子犬たちの姿も珍しくありません。

しかし、その裏側では、長距離移動や繰り返される環境の変化、感染症リスク、社会化不足など、子犬たちに大きな負担をもたらしています。

そのため、海外ではペットショップでの生体販売を禁止する国も多く、日本の流通のあり方が問われ始めています。

さらに、「直販だから安心」という思い込みにも注意が必要です。多くの直販サイトでは、ペットショップやペットオークションに子犬を卸しているようなブリーダーであっても“優良ブリーダー”として紹介されているケースが少なくありません。

本当にワンちゃんを大切にするブリーダーは、子犬を卸すような流通ルートを選ばず、負担を減らして自分の目で飼い主を見極めたいと考えるのが共通した姿勢です。

こうした状況を受け、ワンちゃんを家族のように大切に育てる「優良ブリーダー」だけを厳選して紹介するマッチングサイト『Breeder Families』(https://breederfamilies.com/)を運営する株式会社ペトリコウェルは、「ペットショップ・ペットオークション経由の子犬販売関する健康リスク」について、現場で日々動物と向き合う獣医師の声を集めました。

調査概要:「獣医師が感じるペットショップ・ペットオークション経由の子犬販売に関する健康リスク」に関する調査

【調査期間】2025年3月21日(金)~2025年3月24日(月)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,009人

【調査対象】調査回答時に獣医師であると回答したモニター

【調査元】株式会社ペトリコウェル(https://breederfamilies.com/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

日本のペット流通の仕組みと、世界とのギャップ

日本では、ワンちゃんを家族に迎える方法として、ペットショップを利用するのが一般的です。

しかし、その流通の仕組みは海外の常識とは大きく異なることをご存知でしょうか。

ここでは、日本独自のペット流通の特徴と、世界との意識の違いについて解説します。

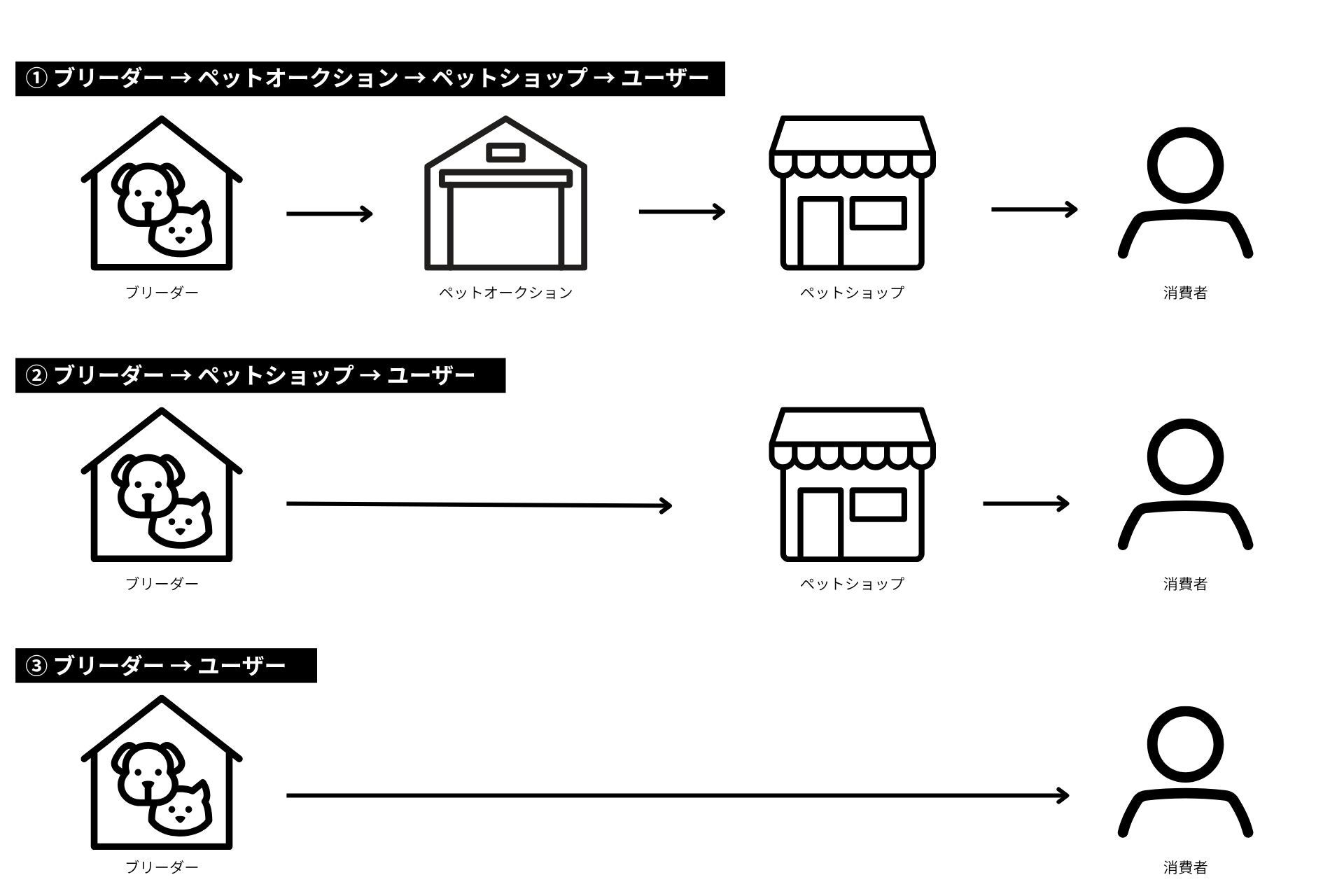

日本のペット流通ルート──ペットショップ経由が多数派

日本で子犬を迎える際の流通ルートは、主に以下の3つに分けられます。

【① ブリーダー → ペットオークション → ペットショップ → ユーザー】

ブリーダーが子犬をペットオークションに出品し、ペットショップがオークションで仕入れて販売するルートです。

中間業者が複数介在し、子犬の移動や環境変化が多いのが特徴です。

【② ブリーダー → ペットショップ → ユーザー】

ブリーダーがペットショップに子犬を直接卸し、店舗で販売されるルートです。

オークションは介さないものの、運営する企業の健康センターに送られるなど、複数回の移動が伴うケースも多いです。

【③ ブリーダー → ユーザー】

ブリーダーがユーザーに直接販売するルートで、中間業者を介さず、ブリーダーから直接子犬を迎える方法です。

現在、日本では①と②のペットショップ経由が全体の約54.2%を占めており、圧倒的に多くの子犬がペットショップで販売されています。一方で、③のブリーダー直販は約20.5%にとどまっています。(※1)

海外では「ペットショップでの子犬販売禁止」が進む──法規制と意識の違い

こうした日本独自の流通については、かねてから子犬への負担の大きさが指摘されています。そのため、海外では、ペットショップでの子犬販売を禁止する法整備が進んでいます。

フランス(※2)やオランダなどのヨーロッパ諸国では、すでにペットショップでの犬猫の販売を禁止する法律が施行され、犬や猫はブリーダーや保護施設など限られた場所から迎えるのが一般的になりつつあります。

また、アメリカのカリフォルニア州(※3)やメリーランド州、オーストラリアの一部の州等では、ペットショップで販売できるのは保護施設やシェルター出身の犬猫に限るとする規制が導入されています。

次章では、ペットショップ・ペットオークションの健康リスクについて、獣医師のリアルな声をご紹介します。

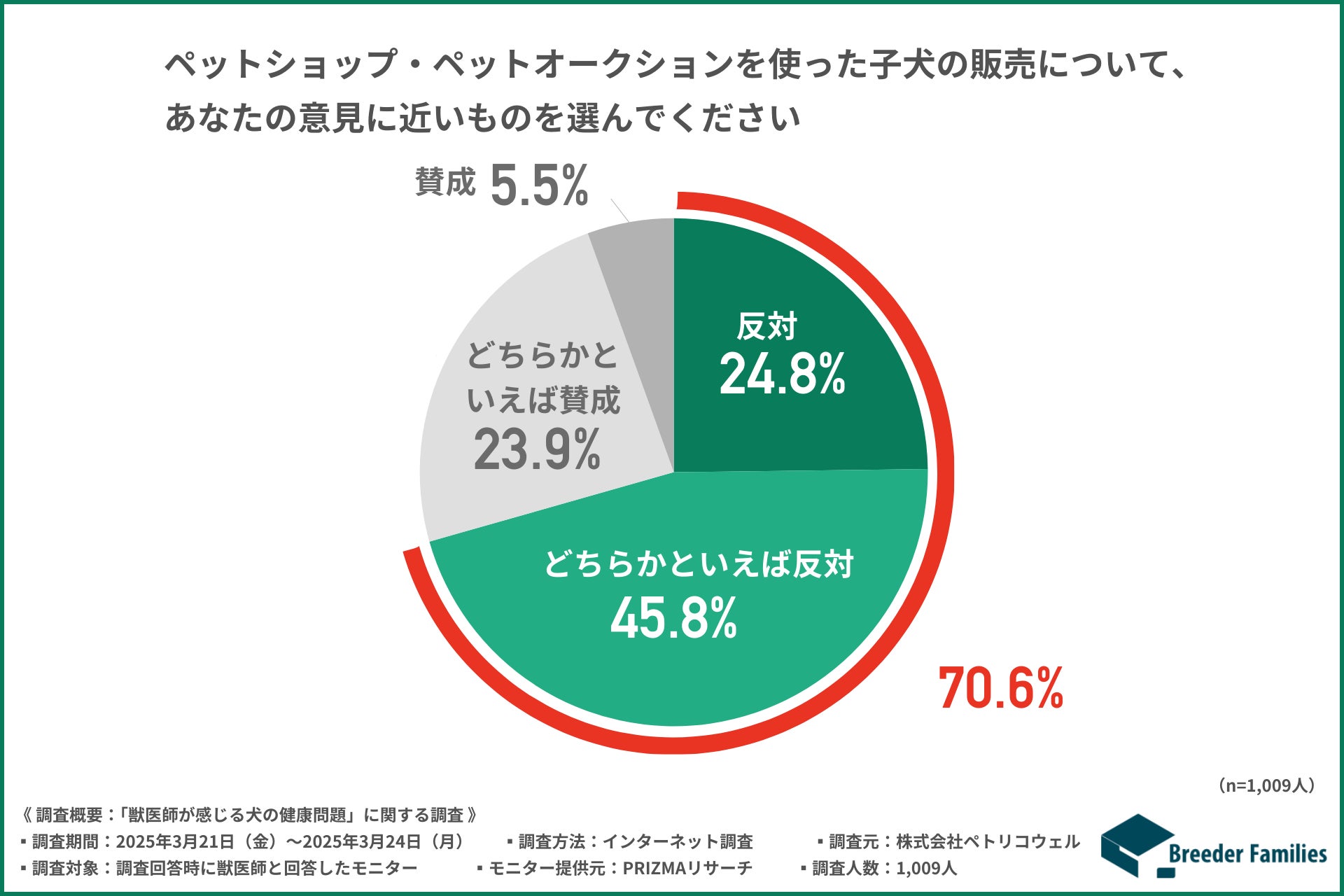

【調査結果】ペットショップ・ペットオークションを使った子犬販売について獣医師の7割が反対。その理由とは?

BreederFamiliesでは今回、全国の獣医師を対象に、ペットショップやペットオークション経由での販売に関する意識調査を実施しました。

「ペットショップやペットオークション経由での販売について、あなたの意見に近いものを選んでください」と尋ねたところ、以下のような結果となりました。

・『反対(24.8%)』

・『どちらかといえば反対(45.8%)』

・『どちらかといえば賛成(23.9%)』

・『賛成(5.5%)』

「反対」または「どちらかといえば反対」と回答した獣医師が約7割にのぼり、日本で当たり前となった流通に、専門家の間でも強い懸念が広がっていることが明らかになりました。

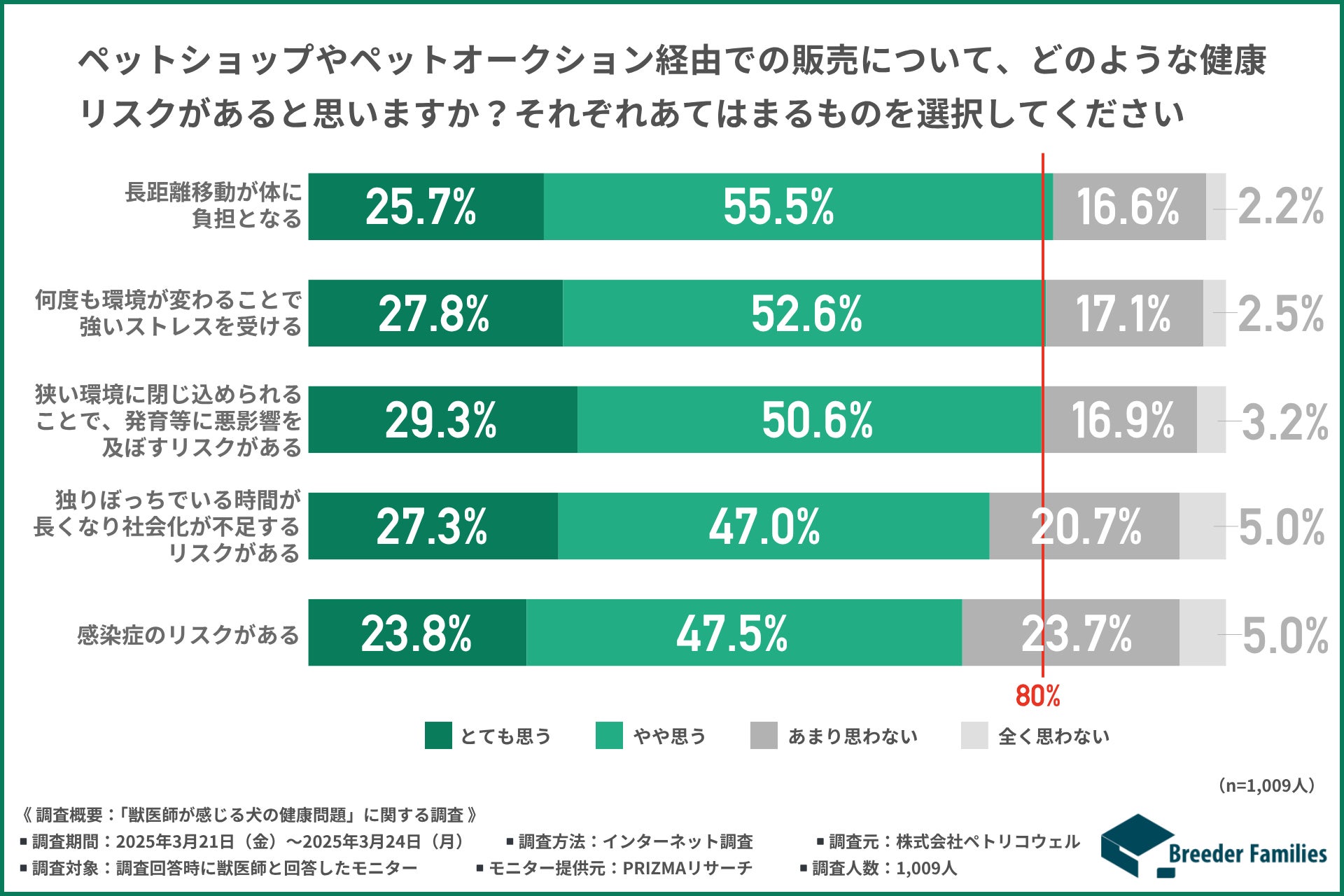

約8割の獣医師が警鐘──移動・ストレス・狭い環境の3大リスク

では、獣医師たちは具体的にどのような問題点を感じているのでしょうか。

「ペットショップ・ペットオークションを使った子犬の販売について、どのような健康リスクがあると思いますか?」と質問したところ、以下のような回答結果になりました。

【長距離移動が体に負担となる】

・『とてもそう思う(25.7%)』

・『ややそう思う(55.5%)』

・『あまりそう思わない(16.6%)』

・『全くそう思わない(2.2%)』

【何度も環境が変わることで、強いストレスを受ける】

・『とてもそう思う(27.8%)』

・『ややそう思う(52.6%)』

・『あまりそう思わない(17.1%)』

・『全くそう思わない(2.5%)』

【狭い環境に閉じ込められることで、発育等に悪影響を及ぼすリスクがある】

・『とてもそう思う(29.3%)』

・『ややそう思う(50.6%)』

・『あまりそう思わない(16.9%)』

・『全くそう思わない(3.2%)』

【独りぼっちでいる時間が長くなり、社会化が不足するリスクがある】

・『とてもそう思う(27.3%)』

・『ややそう思う(47.0%)』

・『あまりそう思わない(20.7%)』

・『全くそう思わない(5.0%)』

【感染症のリスクがある】

・『とてもそう思う(23.8%)』

・『ややそう思う(47.5%)』

・『あまりそう思わない(23.7%)』

・『全くそう思わない(5.0%)』

これらの回答からは、ペットショップ・ペットオークションを介する流通には、子犬の心身に深刻な負担をもたらすリスクがあることが読み取れます。

とくに、「長距離移動による身体的負担」「何度も環境が変わることによる強いストレス」「狭い環境での長時間生活による発育不良や行動面への悪影響」では約8割の獣医師が「リスクがある」と回答しています。

社会化不足や感染症のリスクに関しても7割以上が指摘しており、日本の主流である流通方法には、多面的かつ深刻なリスクが潜んでいることを、多くの獣医師が実感していることがわかります。

このような結果を受けて、遺伝学の専門家であり獣医師でもある今本成樹先生に、ペットショップ・ペットオークションの問題について、より詳しくお話をうかがいました。

【獣医師コメント(今本成樹先生/獣医師・遺伝学専門)】

1)健康リスクの現実──感染症は“その場限り”では済まない

ペットショップやペットオークションを経由する子犬には、感染症のリスクが常に付きまといます。

複数の子犬が同じ空間で管理されることで、パルボウイルスやジステンパー、寄生虫(ジアルジア・回虫など)に感染する可能性が高まります。

さらに、輸送や環境の変化によるストレスで免疫力が低下し、体調を崩しやすくなる傾向もあります。

特にジステンパーなどは治ったように見えても、神経系にウイルスが潜伏することがあり、高齢になってから神経症状が再発するケースもあるため、“治療すれば終わり”では済まないリスクがあるのです。

2)社会化不足──「噛み加減がわからない」犬が増えている現実

子犬は、本来母犬や兄弟犬と過ごす中で、噛む加減や他の犬との接し方を学びます。

しかし、ペットショップでは1頭ずつ展示されることが多く、他の犬と関わる機会がほとんどありません。

その結果、社会性が身につかないまま家庭に迎えられる子が少なくありません。

実際、「噛む力の加減ができない」「他の犬に対して過剰に反応する」といった問題行動は、社会化不足による典型的な例です。

こうした行動はしつけの難しさにも直結し、飼い主との関係や他の犬との交流にも大きな影響を及ぼします。

3)衝動買いのリスク──「その場の可愛さ」で迎えてしまう危うさ

ペットショップでは、可愛い姿に惹かれてその場の気持ちで購入してしまうケースが後を絶ちません。 「抱っこしたら断れなくなった」という声はよく聞かれます。

さらに、犬種の特性や飼育にかかる負担をよく知らないまま飼い始めるケースも後を絶ちません。

たとえば、「トイプードルは毛が抜けにくいが、こまめなトリミングが必要」「柴犬は被毛の量が多く、想像以上に抜け毛が激しい」といった、犬種ごとの性質やお手入れの手間、医療費を知らずに飼い始め、後悔する人も少なくないのが実情です。また、「この犬は、散歩が必要ないので。」と言われて買ったものの、実際に散歩しないとかなりストレスがかかるケースが多いです。

今年の国際的学術誌には、犬や猫と暮らすこと(他のペットは含まれず)は、年収に換算して1300万円増加(※)したことと同等の満足度が得られたという報告もされています。一方で、近年の犬や猫の長寿化、動物医療の高度化によりかかる医療費を考えると、ライフスタイルも含めて長期的な視野を持って飼うべきで、一時的な感情で迎えるべき存在ではありません。

※:1300万円(70000ポンド)はイギリスにおける換算。イギリスでは70000ポンドくらいの年収があれば快適に生活できると考えられている。

このように日本のペット流通には様々なリスクをはらんでいます。

もっとも、最近では輸送や展示方法に配慮し、子犬への負担をできるだけ減らそうとする業者も増えてきていると感じます。

これらは、流通の仕組みそのものが抱える構造的な問題であり、現場の獣医師たちも強い問題意識を持っていることが、今回の調査ではっきり示されました。

「かわいいから」「手軽だから」と安易にワンちゃんを迎える前に、私たち一人ひとりが、この現実を知り、真剣に向き合うことが求められています。

ブリーダー直販でも「安心」とは限らない──見極めが必要な現実

近年、ペットショップやペットオークションを避け、ブリーダーから直接子犬を迎える「直販」を選ぶ人も少しづつ増えています。

しかし、「ブリーダー直販なら安心」という考え方には、注意が必要です。

実は、多くの直販サイトでは、ペットショップやペットオークションに子犬を卸しているブリーダーであっても、「優良ブリーダー」として登録されているケースが多数存在します(BreederFamilies推定で8〜9割が卸している現状)。

本当にワンちゃんを大切にするブリーダーであれば、子犬をわざわざ負担の大きいペットショップやペットオークションに卸すことはありません。

つまり、ショップやオークションに卸すという時点で、営利目的の繁殖・販売を行っていると考えざるを得ないケースも多いのです。

また、今年に入って、大手サイトに「優良ブリーダー」として掲載されていた大津市のブリーダーが150頭のプードルを悪臭の中に放置していたという衝撃ニュースもありました(※4)。これは氷山の一角にすぎません。

一見すると「直販=安心」に思えるかもしれませんが、営利目的のブリーダーが紛れ込んでいることは珍しくありません。

「直販だから安心」という思い込みは、かえってリスクを見逃す原因にもなります。

本当に“ワンちゃんを大切にする想い”は、販売方法に表れる

BreederFamiliesに登録している優良ブリーダーは、ワンちゃんを家族のように大切に育てているからこそ、ペットショップやペットオークションを使わないという選択をしています。

つまり、販売方法は「ワンちゃんをどれだけ大切にしているか」が自然に表れるものです。

実際に、以下のような声が寄せられています。

【優良ブリーダーのコメント】

・誰のもとに行くかわからないのは不安。自分の目で見て、家族として大切にしてくれる人を選びたい(トイプードルブリーダー)

・ペットショップに一度だけ卸したことがあるが、環境が不安で、毎日見に行った。案の定、痩せていく姿を見て、もう絶対に卸さないと決めた(ブルドッグブリーダー)

・段ボールで悲しそうに運ばれていく子犬を見て、絶対にこんなことはやらないと誓った(チワワブリーダー)

ペットショップやペットオークションを使っていないことは、ブリーダーがワンちゃんをどれだけ大切にしているかを見極める、大切なサインのひとつです。

まとめ:“当たり前”の裏に潜むリスクを見逃さないために

今回の調査では、ペットショップやペットオークションを経由する子犬の販売について、全国の獣医師の7割以上が「反対」もしくは「どちらかといえば反対」と回答しました。

さらに、8割近い獣医師が「長距離移動による身体的負担」や「繰り返される環境の変化による強いストレス」「狭い環境での発育不良のリスク」など、具体的な健康リスクを強く問題視しています。

この結果から見えてきたのは、日本のペット流通の“当たり前”の裏側に、子犬たちにとって深刻な心身のリスクが潜んでいるという現実です。

さらに、「ブリーダー直販なら安心」という思い込みにも大きな落とし穴があります。

実際には、ペットショップやペットオークションに子犬を卸すようなブリーダーでも、直販サイトで“優良ブリーダー”として謳われているケースが多いのです。

「どこで買うか」はもちろん大切ですが、それだけではなく、その子犬が、どんな環境で、どんな想いを持ったブリーダーに育てられたのかを見極めることです。

私たちは、獣医師の警鐘を重く受け止め、販売の裏側にある現実を正しく知ることが、ワンちゃんも飼い主も幸せになるための第一歩だと考えています。

責任ある繁殖・販売を広げるために──Breeder Familiesの取り組み

こうした現状に対し、今回の調査を実施した株式会社ペトリコウェルは、ワンちゃんを家族のように愛する「優良ブリーダー」のみを厳選してご紹介するマッチングサイト『Breeder Families』(https://breederfamilies.com/)を運営しています。

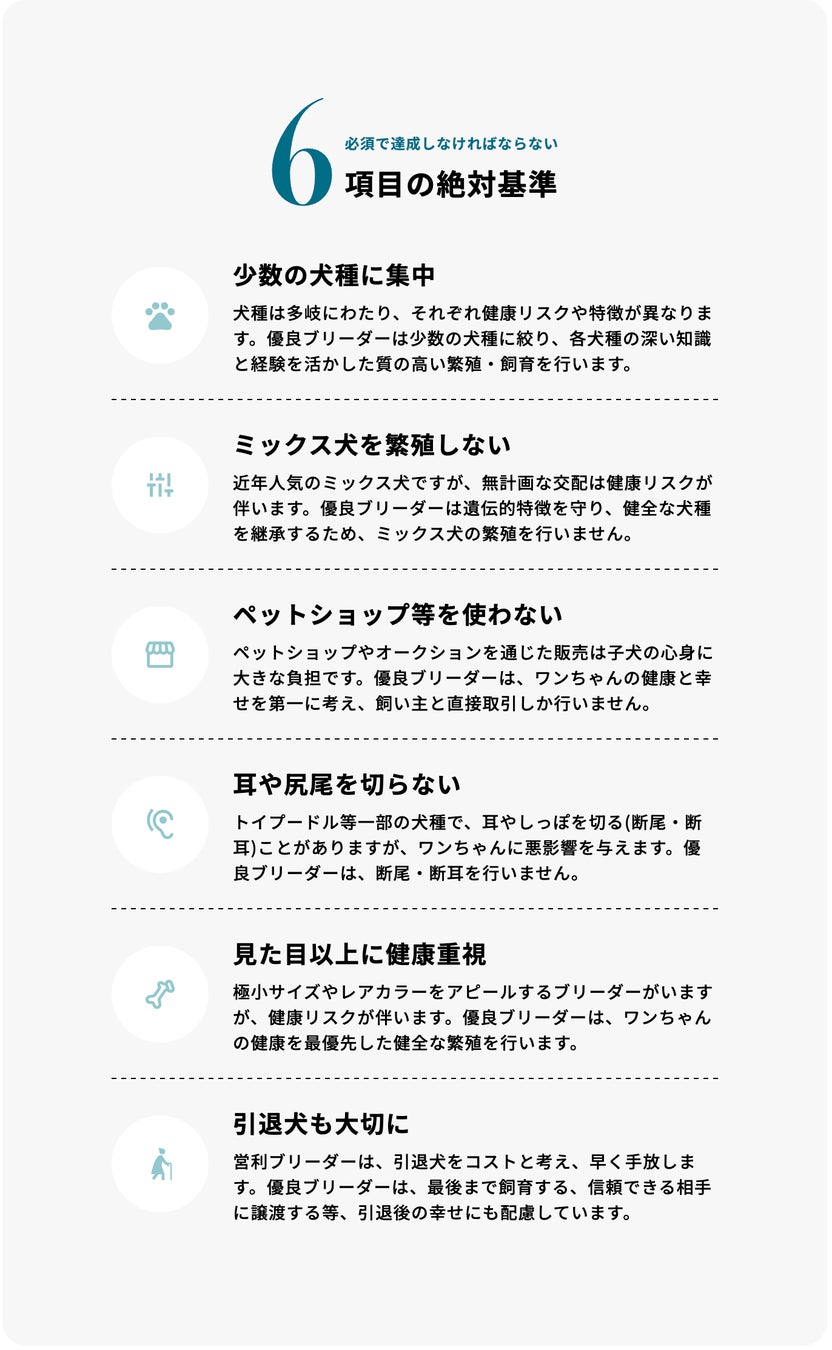

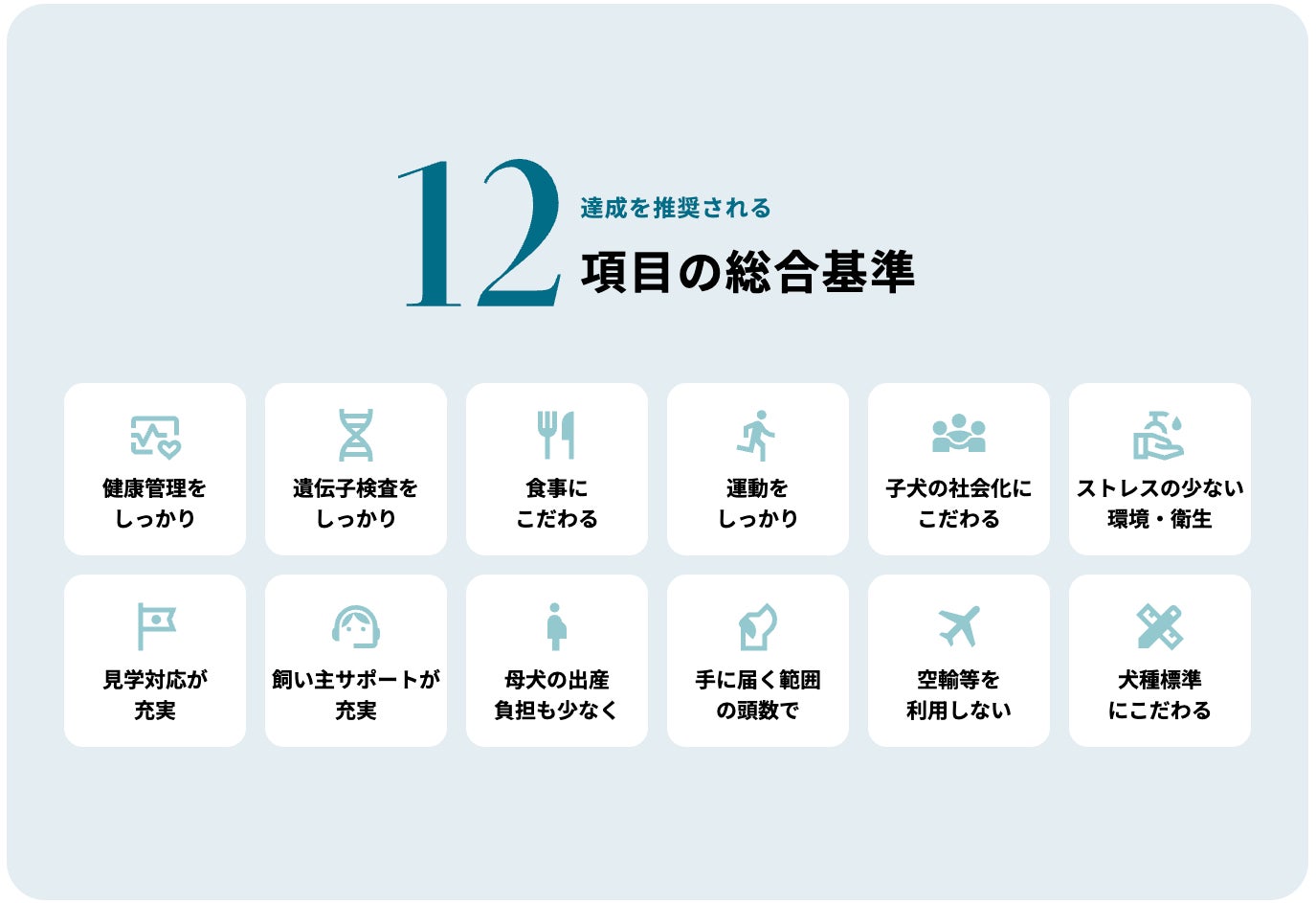

BreederFamiliesでは、上記のようなペットショップやペットオークションを利用しない等アニマルウェルフェアの観点で厳しい基準をクリアした優良ブリーダーのみ掲載しています。

Breeder Familiesを通じて、こうした繁殖・販売を行うブリーダーが正しく評価され、世の中に広がっていくことで、ワンちゃんを取り巻く流通のあり方そのものが変わっていくと信じています。

■Breeder Familiesの特徴

アニマルウェルフェアを最優先に考え、安心して家族を迎えられると同時に、ペットを取り巻く社会課題の解決にも貢献するプラットフォーム

1. アニマルウェルフェアを第一に考えた厳しい評価基準

遺伝リスクを抑えた繁殖、劣悪な環境の排除、断尾・断耳の不実施など、アニマルウェルフェアを徹底。合格率10%未満という厳しい基準をクリアした優良ブリーダーのみを厳選しています。

2. 飼い主にもワンちゃんにも嬉しい出会い

適切な環境で愛情をたっぷり受けて育った子犬は、健康で社会性豊か。Breeder Familiesのブリーダーは、譲渡後も家族の一員としての想いを持ち、飼い主様を手厚くサポートします。初めてワンちゃんを迎える方でも安心して幸せな生活をスタートできます。

3. ペット業界の社会課題解決への貢献

Breeder Familiesでは、負担の大きい流通構造や命の大量生産・大量販売、劣悪な飼育環境といった業界の課題に対し、情報発信や優良ブリーダーとの直接取引を通じて解決を目指しています。また、売上の一部を保護団体へ寄付することで、保護活動の支援にも取り組んでいます。目の前の子犬だけでなく、すべてのワンちゃんに優しい世界を創っていきます。

<利用方法>

一般ユーザーの方は、無料でサイトを利用することができます。

以下の5ステップで子犬をお迎えすることができます。

・ワンちゃんを家族のように愛する「優良ブリーダー」のみを厳選したマッチングサイト

『Breeder Families』はこちら:

・1000人以上のブリーダーをリサーチした専門家への無料相談はこちら:

https://breederfamilies.com/consult

・Breeder Families公式Instagramはこちら:

https://www.instagram.com/breederfamilies/

●獣医師・遺伝学の専門家 今本先生のプロフィール

奈良県葛城市 新庄動物病院 院長

獣医師 今本成樹(いまもと しげき)さん

帝京科学大学非常勤講師。PennHIP認定医(アメリカ)、WUSV認定レントゲン実施獣医師(ドイツ)。ねこ医学会(JSFM)認定 CATvocate(猫の専任従事者)。防災士。

2000年に北里大学獣医畜産学部獣医学科を卒業後、大学院研究生として東京大学農学部生命科学科に在学。勤務医を経て、2002年2月に新庄動物病院を開業。日本小動物獣医学会(近畿地区大会)において遺伝性疾患の研究で症例研究褒賞を3度受賞。

獣医関連の学会誌、情報誌に遺伝性疾患に関する投稿を行うとともに、学会・研究会、各団体、小学校などにおいて遺伝性疾患や動物愛護、命の問題に関する講演を数多く実施している。

直近では比較統合医療学会で学会長賞も受賞している。

株式会社ペトリコウェル

設立:2024 年 4 月24日

代表取締役社長:吉村貴幸

本社所在地:東京都中央区銀座1丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2F

事業内容:動物福祉に本気のブリーダーマッチングサイト『Breeder Families』を運営

サービスURL:https://breederfamilies.com/

【注釈】

※1「令和6年(2024年)全国犬猫飼育実態調査 ペット入手時の情報源・入手先」

※3「47NEWS|悪臭、汚物、伸び切った毛……「150匹のプードル放置」ブリーダーに直撃ルポ関係者らが告発、多頭飼育崩壊の実態は?」

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像