【中高年に調査】膝の痛み 約3人に1人が悩む一方で、約3割は「何もしていない」 男性は「運動時」、女性は「日常動作」での痛みが顕著に

~ 歩行困難リスクは突然に?を回避する“セルフチェックとセルフケア法” ~

秋の行楽シーズンを迎え、「スポーツの秋」「旅行の秋」といった言葉が聞かれる季節になりました。健康志向の高まりから外出や運動を楽しむ人が増える一方で、膝の痛みがその妨げになっているという声も少なくありません。そこで今回、登録者数130万人超のYouTubeチャンネル『腰痛・肩こり駆け込み寺【山内義弘】』を運営する理学療法士の山内 義弘は、全国の45歳以上男女600名を対象に「膝の痛みに関する調査」を実施しました。その結果、45歳以上の約3人に1人が膝の痛みを抱えており、日常生活や将来の不安にも影響していることがわかりました。

■調査概要

調査期間:2025年9月10日

調査手法:インターネット調査

調査対象:45歳以上の男女全国

サンプル数:600名(45歳以上70歳未満:5歳刻みに男女各50名、70歳以上:男女各50名)

調査機関:Freeasy

※本リリースの調査結果をご利用いただく際は、「腰痛・肩こり駆け込み寺【山内義弘】 調べ」と必ずご明記ください。

■調査結果サマリー

・45歳以上の約3人に1人がひざの痛みを抱えており、男女差はほとんど見られない

・痛みを感じる場面は「階段の上り下り」「立ち上がり」が中心で、男性は運動時、女性は日常動作での痛みが目立つ

・膝痛によって「運動」や「外出・旅行」に制限を受ける人がいる一方、6割近くは「特に制限はない」と回答

・膝痛対策は「湿布・薬の使用」や「ストレッチ・運動」が多いが、約3割は「何もしていない」

・膝痛のある人の約7割が「歩けなくなる不安」を感じており、膝痛のない人との差が際立つ

■調査結果

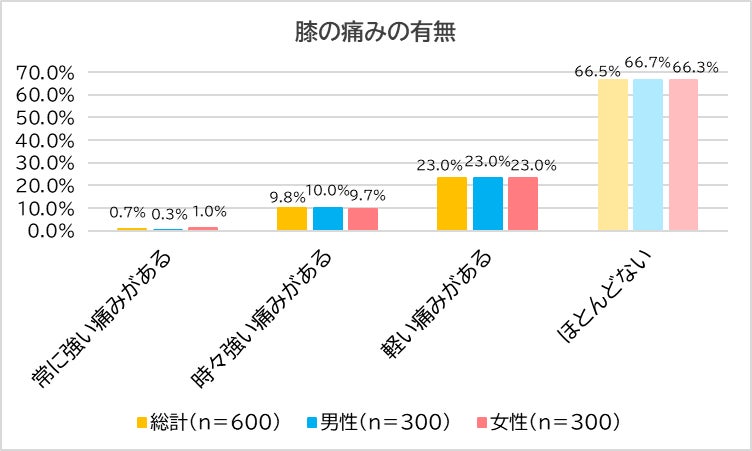

45歳以上の男女600名を対象に「膝痛の有無」を尋ねたところ、およそ3人に1人が膝の痛みを抱えていることが明らかになりました。具体的には「軽い痛みがある」(23.0%)、「時々強い痛みがある」(9.8%)、「常に強い痛みがある」(0.7%)で、男性・女性ともに大きな差は見られませんでした。

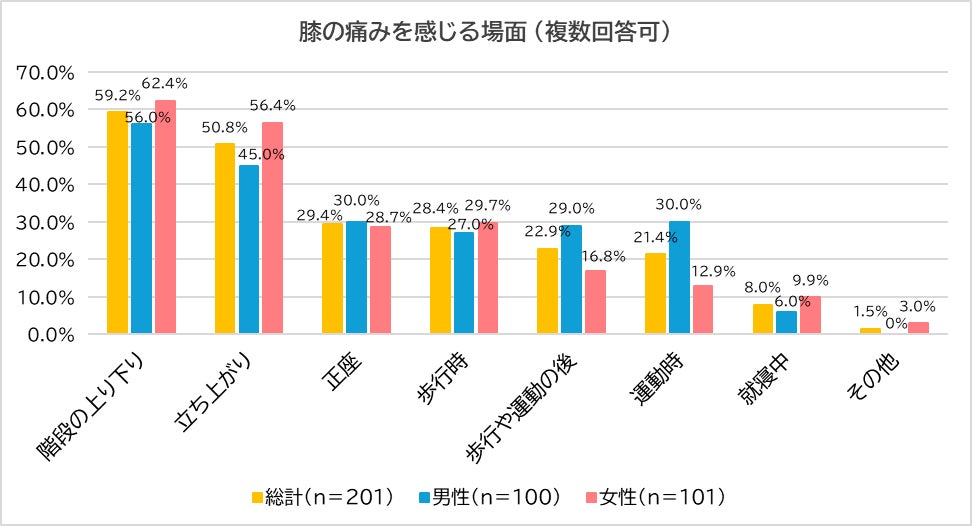

膝に痛みを感じている人に「その場面」を尋ねると、もっとも多かったのは「階段の上り下り」(59.2%)。次いで「立ち上がり」(50.8%)、「正座」(29.4%)、「歩行時」(28.4%)など、日常生活の基本動作で痛みを感じている人が多数を占めました。また、「運動時」と答えた人は男性で30.0%と高く、女性の12.9%を大きく上回りました。

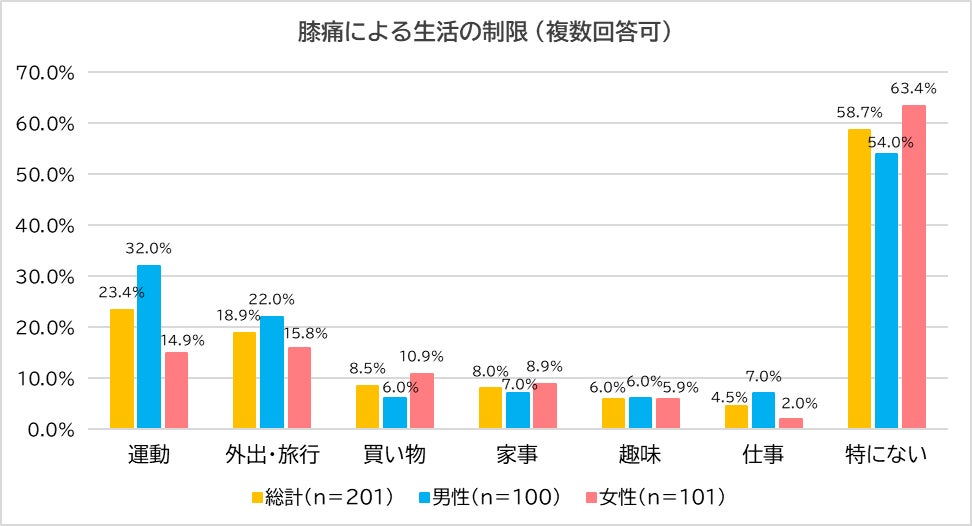

さらに、「膝の痛みによって制限されていること」を尋ねたところ、「外出・旅行」は18.9%、「運動」は23.4%に上り、特に男性では「運動」が32.0%と女性(14.9%)よりも高い傾向が見られました。ただし、6割近くの人は「特にない」と答えており、痛みを抱えながらも生活を続けている実態がうかがえます。

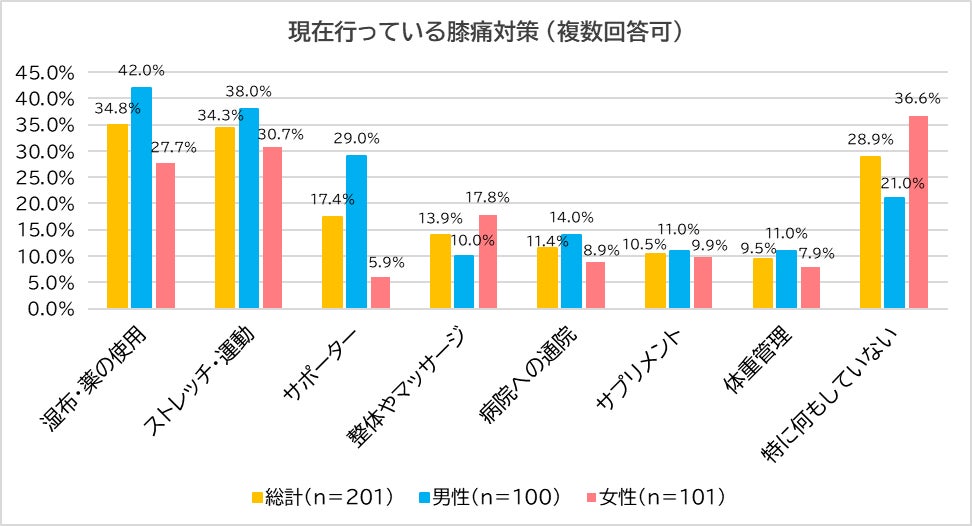

「現在行っている膝痛対策」は、「湿布や薬の使用」(34.8%)や「ストレッチ・運動」(34.3%)が多く、「整体やマッサージ」(13.9%)、「病院への通院」(11.4%)、「サプリメント」(10.5%)などが続きました。一方で「特に何もしていない」と答えた人も28.9%おり、女性では36.6%と男性(21.0%)より高い割合を示しています。

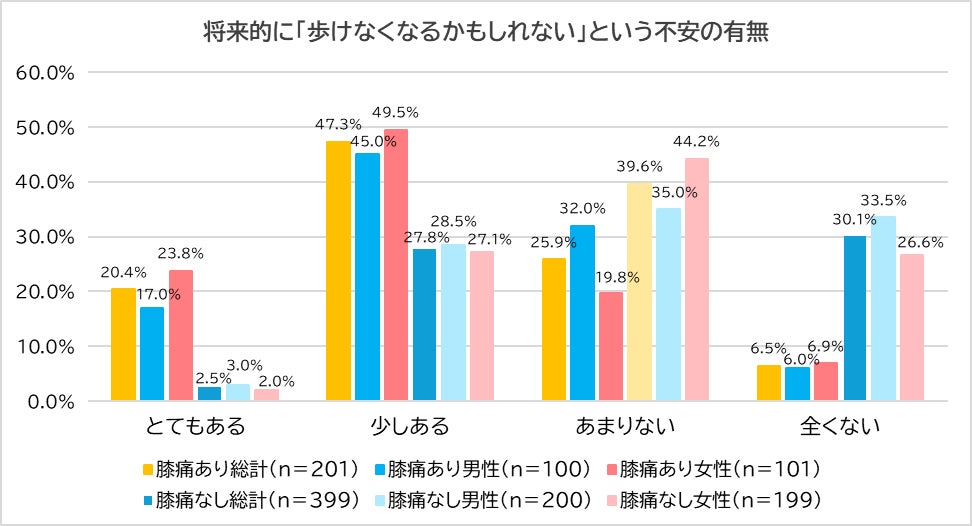

また、「将来的に『歩けなくなるかもしれない』という不安はあるか」尋ねたところ、膝痛を抱えている人のうち、20.4%が「とてもある」、47.3%が「少しある」と回答し、実に7割近くが将来の歩行能力に不安を抱えていることがわかりました。一方で、膝痛のない人では「不安がある」と答えたのは3割程度にとどまっており、膝痛の有無が将来への意識に大きく影響していることが明らかとなりました。

■脚の老化はここから始まる。ある筋肉を覚醒させるだけで膝年齢マイナス10歳!

今回の調査から、膝痛は多くの中高年にとって身近な問題であり、日常生活や将来の不安に直結していることが示されました。しかし、その根本的な原因はあまり知られていません。

実は、膝の痛みの多くは、ある特定の筋肉の衰えに起因します。この筋肉は、年齢とともに誰でも衰えやすく、脚の老化を加速させてしまいます。しかし、この筋肉を意識して鍛えることで、膝の負担を軽減し、若々しい脚を取り戻すことが可能です。

そこで、膝が悪くなる原因から膝のセルフチェック、セルフケア法をお伝えします。

●膝が悪くなるのは「筋肉不足」が原因!?

膝のトラブルは、実は「ある筋肉の劣化」が大きな原因です。

本来は太ももの筋肉が体重を支えてくれるのですが、筋力が落ちていると膝の骨と骨だけに負担がかかってしまいます。その結果、軟骨がすり減って痛みや変形につながってしまうのです。

軟骨は一度壊れると元には戻りません。そのまま放っておくと、10年後や20年後に「自分の脚で歩けない」状態になりかねません。

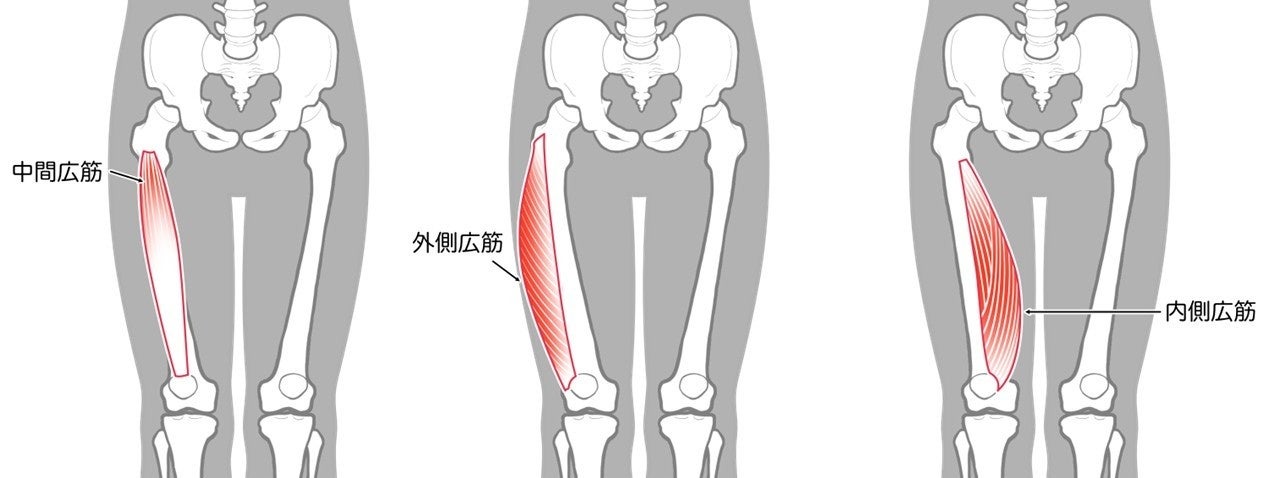

よく知られるスクワットも、やり方や筋肉の使い方を間違えると、かえって膝に負担をかけてしまいます。大切なのは、膝を守る「広筋(こうきん)」をしっかり鍛えることです。

●自宅でできる!膝のセルフチェック

チェック1:太ももの筋肉「広筋」

膝のお皿(「膝蓋骨」)のすぐ上にある「広筋」は、膝の関節を安定させる大切な筋肉です。ここが弱ると、膝の骨同士がぶつかりやすくなり、膝の変形につながります。さらに、広筋が働かないと、太ももや外側の筋肉ばかり発達して脚が太く見える原因にもなります。

<チェック方法>

(1)膝のお皿の上から指3本分くらい上を、親指と中指で輪をつくって触れてみる。

(2)指の輪よりも太ももが細く、スカスカしていると広筋が弱っている可能性大。

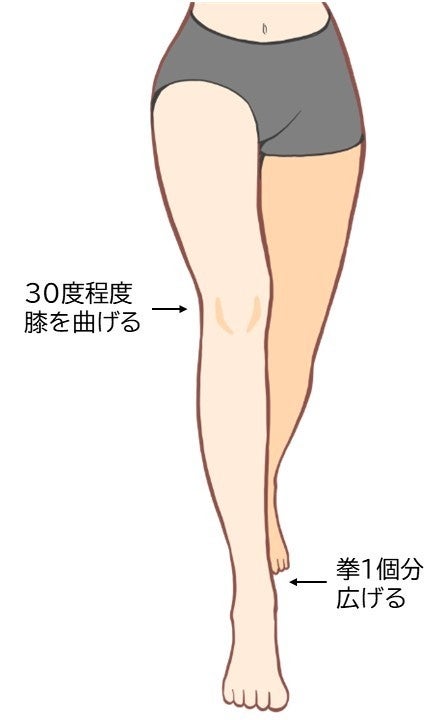

チェック2:膝の動きのバランス

<チェック方法>

(1)足をこぶし1個分広げて立つ。

(2)前を見ながら軽く30度ほど膝を曲げる。

(3)このとき膝がつま先の真上にあるかをチェック。

膝がつま先よりも内側や外側にずれていれば、筋肉のバランスが崩れているサインです。

●広筋を鍛えるとこんなメリットも!

広筋をきちんと使えるようになると、膝の健康だけでなく体型にもいい影響があります。

・お腹の筋肉が働きやすくなり「ぽっこりお腹」対策に

・お尻の筋肉も支えられて「ヒップアップ」効果も

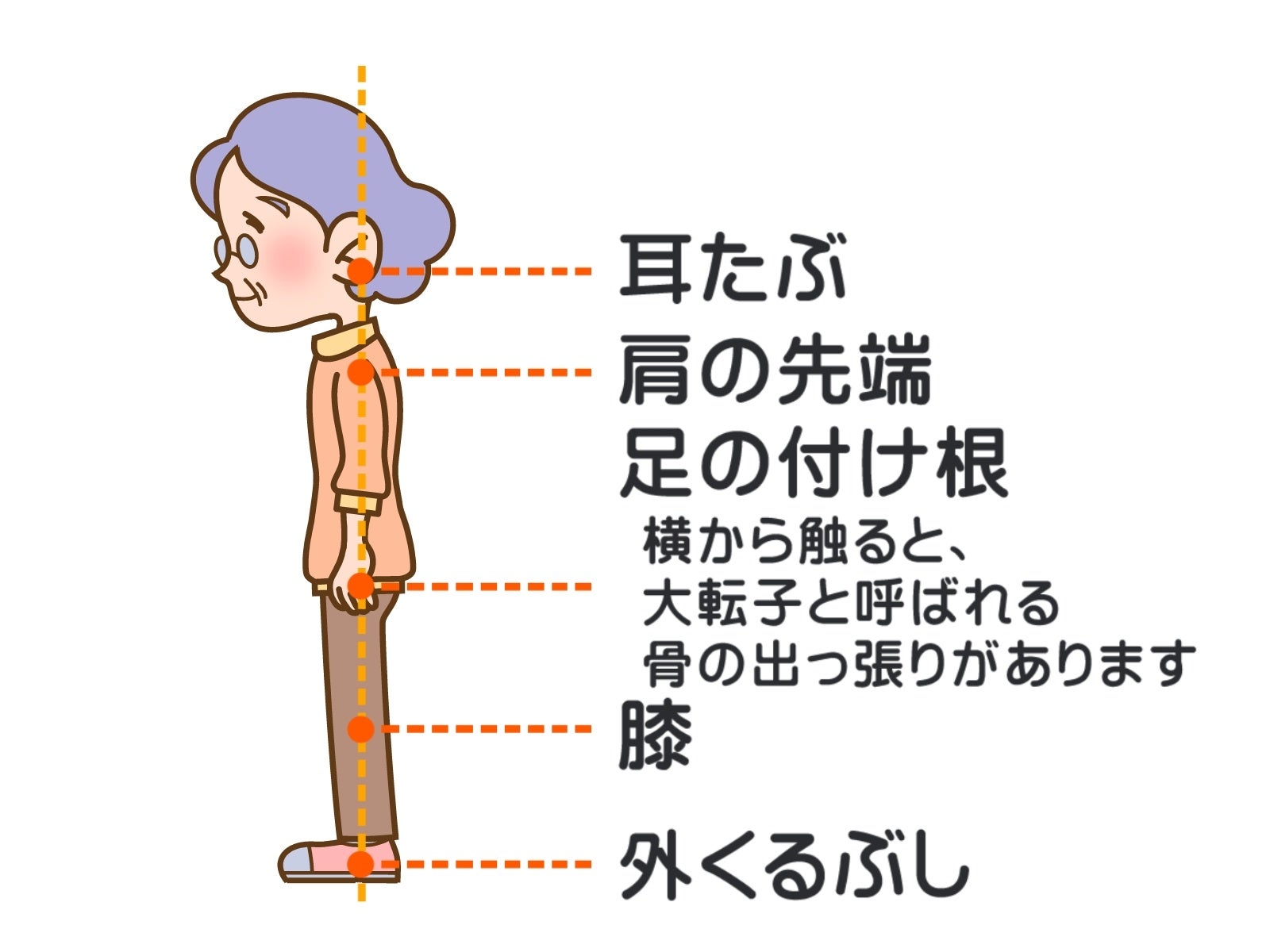

正しい立ち方の目安は、耳・肩・股関節・膝・くるぶしがまっすぐ一直線にそろう姿勢。この状態だと広筋やインナーマッスルが自然に働きます。

●絆創膏で「広筋」をアプローチ

膝を守るには、太ももの奥にある「中間広筋(ちゅうかんこうきん)」「外側広筋(がいそくこうきん)」「内側広筋(ないそくこうきん)」という3つの筋肉が大切です。これらの筋肉は、膝のお皿を正しい位置に動かす大切な役割を担っています。

実は、この筋肉をやさしく刺激して働きをサポートするのに「絆創膏」を使った方法があります。

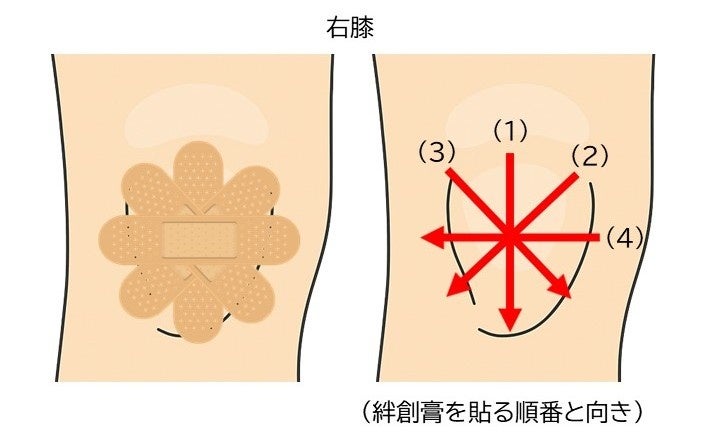

●絆創膏の貼り方

イスに座って、膝を少しだけ曲げます。膝のお皿の中心に、絆創膏の真ん中がくるように貼り始めます。次の順番で両脚に各4枚貼っていきましょう。

(1)お皿の上から下に向かって

(2)お皿の内側上部から外側下へ斜めに

(3)お皿の外側上部から内側下へ斜めに

(4)お皿の内側から外側へ横向きに

こうして「八方向」に広がるように貼ると、お皿の位置を安定させやすくなり、膝まわりの筋肉をやさしく刺激してくれます。手軽にできるセルフケアとして、ぜひ試してみてください。

■山内 義弘プロフィール

1970年生まれ。愛知県名古屋市出身。

20年以上の治療経験を持つ理学療法士で、YouTube登録者数130万人超え。

これまでに25,000症例・75,000回以上の治療を行い、車イスや杖が必要な患者さん、寝たきりや激痛で悩む人々を数多く救ってきた。

「不要な手術と薬を世の中から無くしたい」という想いから、独自の治療法やセルフケアを開発。世界中の人に、痛み・悩み知らずの快適な人生を送っていただくために、全国で講演活動を行っている。

著書に『コリと痛みの駆け込み寺! のびちぢみ体操』(KADOKAWA)、『1分でバキバキ肩こりがスッキリ! 山内流 肩甲骨はがし』(宝島社)の他、2024年12月25日に『体の不調をすべて解決する 絆創膏を貼るだけ整体』(KADOKAWA)がある。また、この出版に伴い、自身が開発した絆創膏「山内流絆創膏™」も発売中。

腰痛・肩こり駆け込み寺【山内義弘】:https://www.youtube.com/@yamauchi_kakekomidera

■会社概要

商号:株式会社AKS Therapy Studio

所在地:東京都中央区銀座8-14-9 デュープレックス銀座タワー 1101

代表者:代表取締役 山内 義弘

設立:2017年10月

事業内容:整体に関する教育事業、健康器具・整体器具の販売

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像