長岡技術科学大学 × 発酵デザイナー小倉ヒラクで「発酵を科学するラボ」を開設

日本の伝統的な発酵食の文化的価値を、サイエンスで明らかにする

「発酵を科学するラボ」では、日本各地に根付いた発酵文化を研究します。

お味噌や日本酒など、日常の食卓に根ざしたものはもちろん、その土地にしかないユニークな発酵文化も研究の対象とします。

私たちは伝統的な発酵文化に宿る、現代人にとって必要な価値をサイエンスの力によって明らかにします。すなわち最新、最先端の技術を伝統領域にかけあわせることで、技術や発想では差異化することのできない「時間と風土が創り上げた価値」を人類の共通財産にします。

日本の消費だけでは成り立たない時代に必要な JAPAN HAKKO BRANDの確立

1000年以上の伝統を持つ、世界的に見ても稀有な日本の発酵文化。

調味料や漬物、酒や焼酎などこれまでは基本的に内需によって産業が成り立ってきました。しかし近年の、国家レベルでの少子高齢化、地方における過疎化などの影響で、国内の需要が急速に減少してきています。一方で、北欧やアメリカにおいて麹をはじめとする日本伝統の発酵文化がこれまでになく注目されています。

国内の問題と、国外からの関心。この二つを組み合わせることで課題を解決する可能性はないだろうか?その答えは、世界中の人々に価値が適切に伝わるJAPAN HAKKO BRANDの確立です。

日本の発酵を人類の共有財産として、国境を超えて文化の継承と発展を行うこと。

そのために「発酵を科学するラボ」が目指すことは、

①地理的/生物学的に要因する文化

②日本人の長寿を支える健康機能

③技術の蓄積が生み出した独自性

この三つの側面を科学によって明らかにし、世界中の誰もが納得でき、唯一の価値を感じられるブランドづくりに貢献すること。この目標を叶えるため、当ラボは三つの機能を備えています。

★ 最新の装置とノウハウによる微生物の培養・分析機能

★ 人類学や社会学など、発酵文化のリサーチ機能

★ 研究結果を商品や技術に結びつける開発機能

ラボ設立の経緯

科学と文化のエキスパートの出会い

このラボの構想は、微生物学を専門とする小笠原渉博士と、デザイナーから微生物の世界に魅せられた発酵文化のエキスパート小倉ヒラクとの出会いから。分野の違う二人が、それぞれの場所で、日本伝統の発酵を見続けていました。

一方は科学から、もう一方は文化から。異なる視点からの価値を重ね合わせることで、研究と市場を結び、失われつつある日本発酵文化に貢献できるのではないか?

小笠原博士が指揮するラボの研究結果は、小倉氏のデザイン・キュレーションによって市場に還元されます。研究→開発→デザインまで同じチームで行うことで、表層のイメージづくりに止まらない価値づくりに挑みます。

科学も文化も統合された、力強いブランド。これが私たちの目指す価値です。

私たちの目指す価値

地域全体、一次産業も含めて潤うブランドとは?

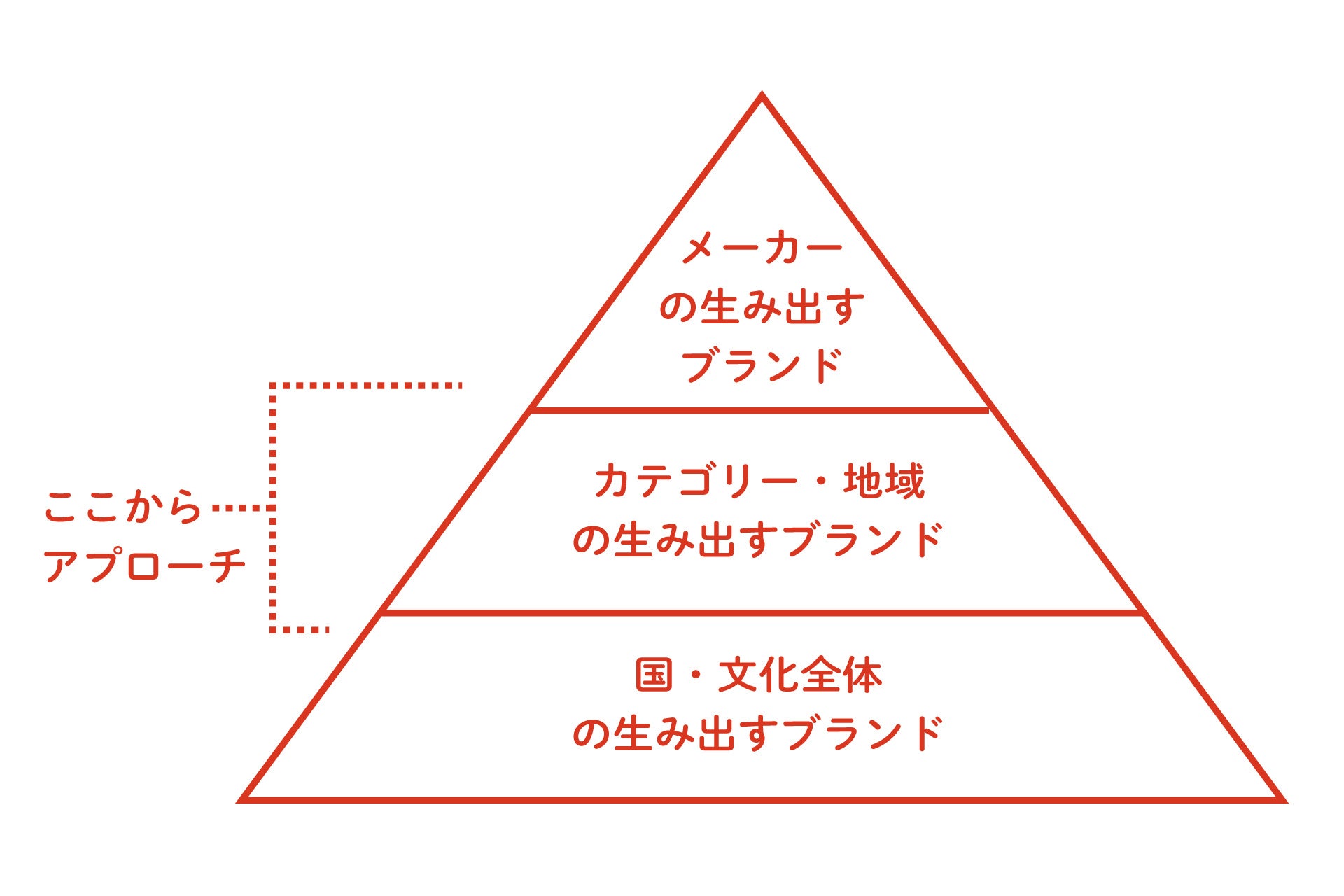

「ブランド」の概念を三層に分けて考えてみます。

第一層は各メーカーが生み出すブランド。第二層は対象が広くなり、カテゴリー・地域が生み出すブランド。第三層が国・文化全体で生み出すブランドです。

私たちがまずアプローチするのは第二層。そのカテゴリー、地域のものづくりに関わる人たちみんなに役立つブランドです。価値が認められることで、メーカーが潤い、原料をつくる農業や漁業や林業が潤い、観光や飲食などのサービス業に関わる人たちの武器になる。

この価値は何から生まれるのか。前述の ①文化的価値 ②健康機能 ③土地の独自性の全てが説得力を持って示されることです。 一足跳びに国単位のスケールを考えるのではなく、まず地域の異なる立場の人々と協働し、その積み重ねによってやがて三層目にアプローチできるように長期視点で活動を考えていきます。

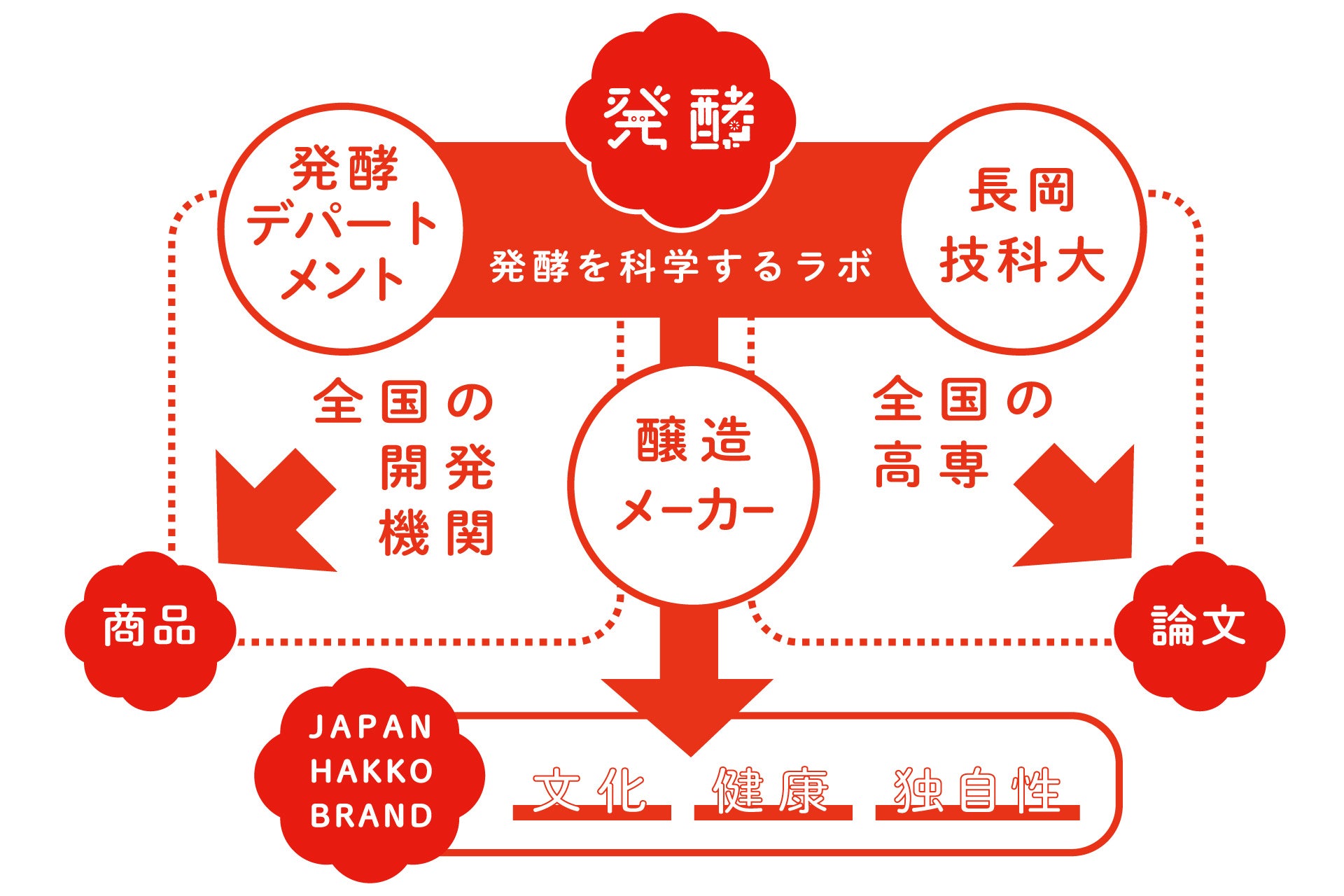

日本各地の研究機関との共同研究・商品開発のハブに

全国の高専ネットワーク

ラボの母体となる長岡技術科学大学は、高専大学。全国の高専から進学希望の学生を受け入れ、高専ネットワークのハブになっています。「発酵を科学するラボ」では、日本の発酵食品を研究するために、全国各地の高専と共同研究を行い、ユニークな郷土の発酵食の価値を高めていきます。また、具体的な研究・開発の際には地域の食品センターなどの公共セクターとの協働も行います。

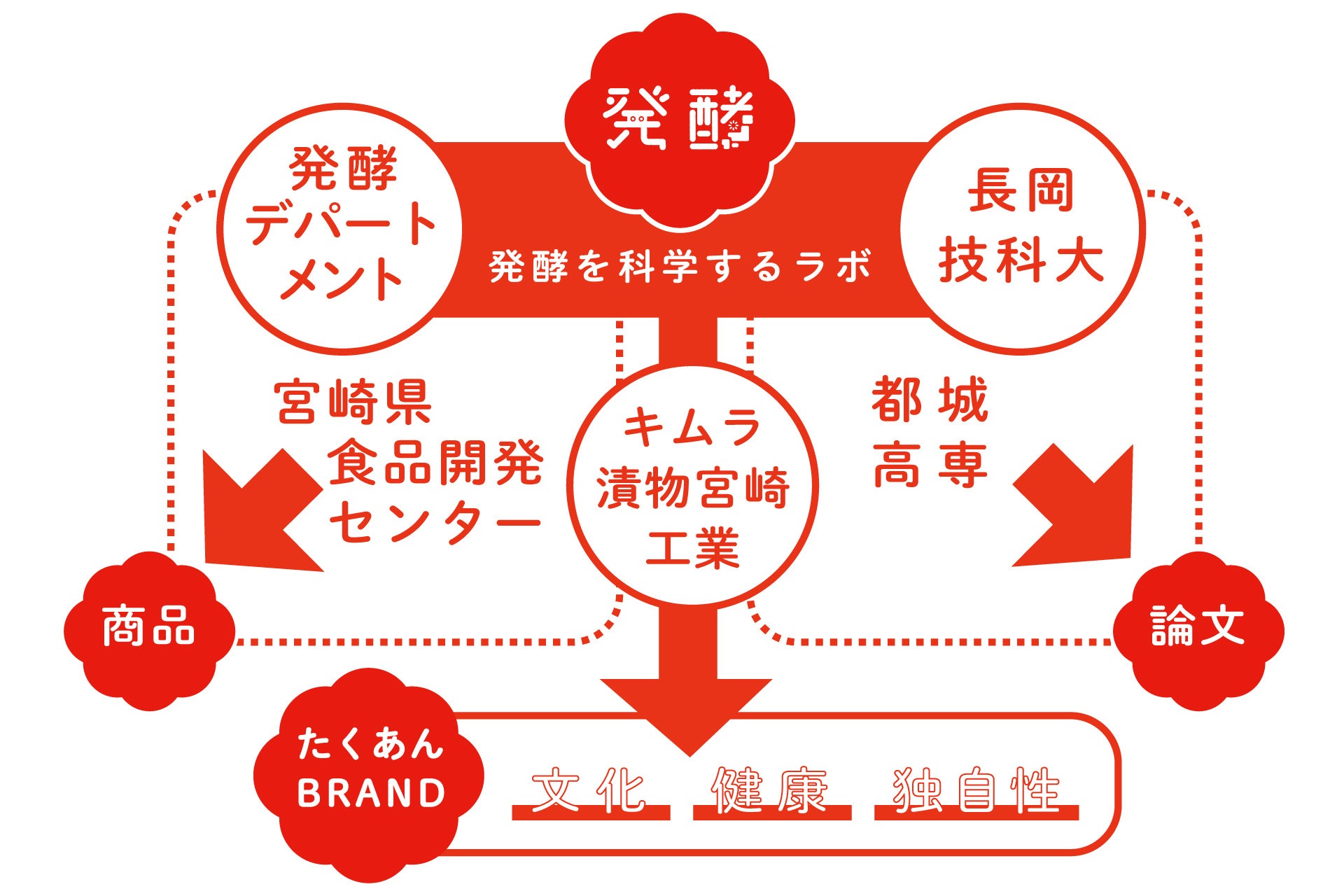

第一弾研究は、たくあんを科学するプロジェクト

宮崎県の沿岸部に伝わる乳酸発酵の知恵を紐解く

「発酵を科学するラボ」の研究第一弾は、宮崎県のキムラ漬物宮崎工業と都城高専との共同研究です。大根と糠床だけのシンプルな原料から、奥深い酸味と高い保存性が生まれるのはなぜなのか。微生物による発酵モデルを明らかにする研究を行っています。

また、プロジェクトには宮崎県食品開発センターも参画。研究と同時に商品開発も行い、ラボ運営メンバーの発酵デパートメントでの試験販売を通じて販売ルートの開拓も目指します。

プレス向けイベントの開催

長岡技術科学大学リージョナルGXイノベーション共創センターでプレス向け記者発表/見学会を開催。ラボの見学及び運営メンバーからの事業説明を行います。

日時:2025年11月13日(木) 13:00-14:00 先着20名まで

場所:長岡技術科学大学 リージョナルGXイノベーション共創センター

概要:記者発表 / 施設見学

申込方法:下記フォームからお申し込みください

https://forms.gle/bA1kwfvXTHmkH1zr7

問い合わせ先:

長岡技術科学大学 発酵科学研究室(小笠原研究室)

担当 樋口・小笠原

Email:a_higuchi@vos.nagaokaut.ac.jp

TEL:0258-47-9456

ラボの運営について

運営: 長岡技術科学大学 リージョナルGXイノベーション共創センター

協力: 発酵デザインラボ(発酵デパートメント運営会社)、J-PEAKS、全国の高等専門学校

運営メンバー

所長:小笠原 渉

長岡技術科学大学 技術科学イノベーション系・教授

専門分野は、微生物探索・育種、発酵科学。人類が、培養できる微生物は0.02%ですが、その壁を突破する「ミリオンスクリーニング」で世界を牽引。JST COI-NEXT共創の場形成支援プログラム“コメどころ”新潟 地域共創による資源完全循環型バイオコミュニティ拠点のプロジェクトリーダー。現在、「麹つくり(固体培養)の匠を科学で解き明かす」研究を開始し、正しく麹文化を世界に伝道する活動中。

ディレクター: 小倉 ヒラク

発酵デザインラボ代表 / 発酵デザイナー

早稲田大学文学部で文化人類学を学び、在学中にフランスへ留学。東京農業大学で研究生として発酵学を学んだ後、全国の醸造家や研究者たちと発酵・微生物をテーマにしたプロジェクトを展開。絵本&アニメ『てまえみそのうた』でグッドデザイン賞2014受賞。2020年、発酵食品の専門店「発酵デパートメント」を東京・下北沢にオープン。2022年、日本酒造青年協議会から国際的な日本酒の伝道師、酒サムライを叙任。2025年に東海三県を舞台に広域観光事業「発酵ツーリズム東海」を企画。二ヶ月で12万人を動員した。著書に『発酵文化人類学』『日本発酵紀行』など。

研究パートナー

五味 勝也

東北大学 農学研究科 特任教授 / フジワラテクノアート 顧問

専門分野は、醸造微生物学、発酵科学。日本わが国の酒やしょうゆ、みその製造に必須の微生物である麴菌を相手に研究してきて40数年。世界で初めて麴菌の遺伝子組換え技術を開発。その技術をもとに醸造産業上最も重要なデンプン分解酵素の生産制御機構を追究し、生産の司令塔ともいえる転写因子を見出すとともに、固体培養(麴つくり)でないと生産されない酵素の遺伝子発現を制御する別の転写因子も発見した。研究が酒、しょうゆ、みその醸造に役立つことを願いつつ、麴菌の高いタンパク質分泌能力を生かした有用タンパク質の高生産技術開発にも挑戦中。

大矢 禎一

長岡技術科学大学 技術科学イノベーション系・特任教授

専門分野は、清酒酵母の育種とビール醸造のモニタリング。長年にわたり出芽酵母を使って生命の仕組みを探る研究を続け、酵母という小さな細胞の中に隠された“ものづくりの力”を解き明かしてきた。その知識と経験を生かして、清酒酵母の香りや発酵の特性を自在にデザインできる新しい育種法を開発。伝統の酒造りに最先端のゲノム科学を融合させる試みとして注目を集めている。さらに、複数の大手ビール会社との共同研究では、発酵中の酵母の形の変化をそのつど観察し、発酵の進み具合や味わいの変化を予測する技術を確立。より安定した醸造と品質向上に貢献している。

市橋 泰範

理化学研究所 環境資源科学研究センター ・チームディレクター

土壌、植物、動物、人間―すべての生命はつながっています。私はこのつながりの中にある「共に生きるしくみ」を科学の力で見つめ直したいと考えています。生命は一つでは生きられず、微生物をはじめとする多様な生きものと共に「ホロビオント(共生体)」として存在しています。土壌はその共生の舞台であり、地球上のあらゆる生命を支える大切な基盤です。研究では、デジタルツインやデータ科学を活用して、土壌・植物・微生物の関係性を可視化し、自然の中に潜む知恵を読み解こうとしています。土壌や植物に暮らす微生物を培養し、その力を引き出すことで、環境の再生や農業の持続性、さらには人の健康にも貢献できる可能性を探っています。

園田 晴久

ニコンソリューションズ 代表取締役 / 社長執行役員

顕微鏡、光学機器を軸に、産業、医療、ライフサイエンスへの製品、サービスを提供。顕微鏡技術、非破壊検査手法を用いた可視化、イメージングに分析・解析も加え、科学の発展を支える。最先端技術利用により新しいイメージング手法の確立も行っている。長年にわたり微生物可視化、解析、応用について長岡技大と進めてきた。更なるライフサイエンス発展に向けイメージングにより、発酵の科学へ挑戦する。イメージング手法をライフサイエンスのみならずヒューマンサイエンスへも応用する。人材育成にも力を入れ、長年続ける剣道は現在教士七段。週末は地域の子供たちも指導を通じ地域貢献も行っている。

西村 直純

フジワラテクアート プロセス開発部・先進技術開発部・テックソリューション室担当 / 執行役員

醤油・味噌・清酒・焼酎などの醸造食品を支える機械・プラントを、一貫して設計・製造・据付まで手がける機械メーカー。固体培養や微生物制御などの独自技術を強みとし、国内約1,500社の顧客に製品を提供するとともに、1967年以来延べ27カ国へ設備を輸出している。製造部でキャリアをスタートし、1996年に技術部へ異動して醸造機械の設計に従事してきた。2021年より開発関連の担当役員を務め、設計と研究開発を結びつける立場から「微生物インダストリー」構築の実現を推進している。

すべての画像