三島竹島の離島の学びが世界を応援 ― 竹のけん玉と島の味が国境を越え、日本文化と平和を伝える

離島の子どもたちが世界に届ける学びと希望

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト(所在地:千葉県松戸市、代表:中村雄一)は、鹿児島県三島村にある三島竹島学園と連携し、同校の生徒児童が制作した竹のけん玉や地域特産の食文化を「世界とつながる学びプロジェクト」の一環として海外へ届けました。この事業は日本全国の小中高等学校、特別支援学校やフリースクールなど50の学校でなかよし学園が活動する世界10ヵ国の現状を伝え、学校の生徒児童たちが作成した教材やアイデアを世界各地で教材として活用するというプロジェクトで、2025年度経済産業省の補助金事業採択も受けています。三島竹島学園が製作した教材は2025年7月~8月にかけて、シリアおよびルワンダにて日本文化を伝える教材として活用され、島の子どもたちの学びが世界を応援する新しい取り組みとなりました。

三島村竹島は、大名竹やハマギ餃子といった地域資源に恵まれた鹿児島県の小さな島です。今回、三島竹島学園となかよし学園プロジェクトが協働し、島の特色を生かした教育活動を世界に発信しました。

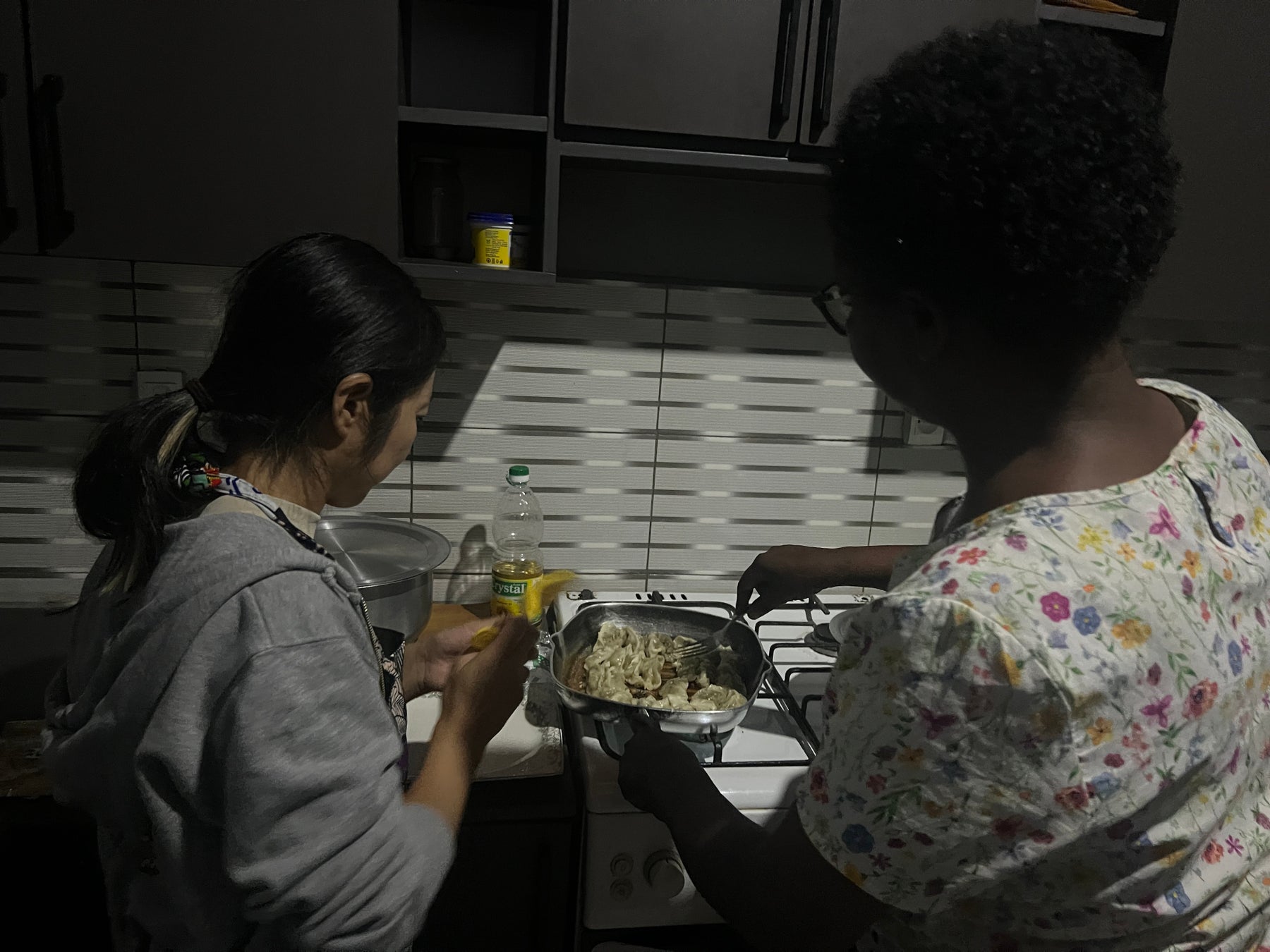

2025年7月20日から8月3日にはシリアのアレッポ・デリゾールで、8月19日から25日にはルワンダのキガリ・ルハンゴとその周辺地域で、三島竹島学園の生徒児童が制作した 竹のけん玉 が教材として活用されました。日本人の生活の知恵である「身近な素材を活かした道具づくり」を学ぶ授業として導入され、現地の子どもたちに日本文化と創造力の大切さを伝える場となりました。

さらに、この活動はそれぞれの国が持つ歴史とも深く結びついています。ルワンダは1994年のジェノサイドから31年を迎え、国際社会から「アフリカの奇跡」と呼ばれる復興を遂げてきました。その一方で、未だに傷跡を抱えながらも教育を軸にした人材育成が国家再建の中心に据えられています。なかよし学園は、こうした復興期のルワンダで、教育を通じた平和構築活動を継続的に行ってきました。

一方のシリアは、2011年に勃発した内戦を経て、2024年12月の革命の成功によって自由を獲得したばかりの国です。長年続いた紛争で都市や教育基盤が大きく損なわれ、多くの子どもたちが学びの機会を奪われてきました。いま、ようやく新たな国家再建のスタートラインに立ったシリアにおいて、なかよし学園は現地政府や教育機関と協働し、政治的立場にとらわれない形で教育支援を展開しています。

子どもたちが未来を切り拓くための学びを提供することこそが、戦後直後の社会における最も重要な平和構築の基盤であり、なかよし学園は「教育を通じた復興」の実現に取り組んでいます。

このように、なかよし学園は「戦後31年のルワンダ」と「戦後0年のシリア」という異なる時間軸を持つ国々で、それぞれに適した形の平和構築を行い、教育を通じて“希望の種”を育む活動 を展開しています。

今回の三島竹島学園とのプロジェクトでは島の特産品である 大名竹やハマギ餃子 も紹介され、現地では「日本の味」として興味深く受け止められました。離島の子どもたちの学びや工夫が、遠い国の人々に喜ばれ、文化交流の架け橋となっています。

こうした国際的な活動の背景には、鹿児島とのこれまでの協働の積み重ね があります。なかよし学園は、2021年にコンゴ民主共和国ゴマで発生した火山災害の際、鹿児島市や島原市など国内の自治体と連携し、「防災学校プロジェクト」を立ち上げました。これは現地で初めての防災教育拠点となり、鹿児島の防災知見と国際協力が結びついた象徴的な取り組みとして高く評価されています。

このように、海外の危機地域と鹿児島の地域資源を結びつけてきた経験が、今回の三島村竹島における「離島創生事業」へと発展しています。

未来を担う人材育成へ

島の特産品である 大名竹やハマギ餃子 は世界各地で紹介され、「日本の味」として興味深く受け止められました。これらは単なる食文化の紹介にとどまらず、島の子どもたちが自らの手で地域の魅力を世界に届ける貴重な体験 となりました。

特に、鹿児島・三島村の海の恵みを活かしたハマギ餃子は、地元住民が誇る食文化の象徴であり(参考:HAMAGI PROJECT)、大名竹とともに「島の価値」を表す大切なリソースです。子どもたちがそれを携えて世界の舞台に立つことは、日本各地の地域資源を世界に発信する未来の人材を育てることにつながります。

今回の取り組みにより、子どもたちは「自分たちの島で培った知恵や工夫が、遠い国の人々にどのように受け入れられるのか」を実際に体験しました。その経験は、地域に根ざしながら世界とつながる視野 を育み、未来を担う若い世代にとって大きな財産となるでしょう。

ハマギプロジェクトHP

https://hamagiproject.localinfo.jp

三島村竹島で離島創生・村おこし活動を行う「NPO法人みしまですよ」理事長 山﨑晋作さん は次のように語りました。

「自分たちがつくった特産品やおもちゃが、遠く離れた国の子どもたちに届き、どんな反応が返ってくるのか。その姿を見たとき、きっと自分の島の価値に気づけるのだと思います。そしてそこから『自分たちに何ができるか、何をしたいか』を考えるきっかけになるはずです。そんな大きなチャンスをくれた中村さんたちに、心から感謝しています。」

この取り組みは、島の子どもたちにとっても「自分たちの学びが世界とつながる」実感を与えるものであり、教育を通じた地域と世界の双方向の応援関係を生み出しています。

今後の展望

なかよし学園は「世界とつながる学びプロジェクト」〔詳細:世界とつながる学びプロジェクト〕を通じ、離島をはじめとする地域の教育資源を国際的な平和教育に結びつける活動を広げています。

これまでも、長崎県壱岐市・対馬市 などの離島で、地元の教育委員会や学校と連携し、地域の課題解決と子どもたちの学びを結びつける取り組みを続けてきました。教育資源が乏しいと言われる地方や離島において、子どもたちが地域の特産品や文化を題材に「学び」を創出し、その成果を国内外に発信することは、地域の誇りを育むだけでなく、未来の人材育成 に直結する大きな意義を持ちます。

実際に、壱岐市では小学生とともに「ふりかけづくり」を通じて食品ロス削減や地産地消を学ぶ授業を行い、そのふりかけを日本全国で販売。収益をアフリカ・南スーダンの教育支援に役立てる仕組みを構築し、離島の課題解決がそのまま国際貢献につながるモデル として高く評価されました(参考:壱岐市プレスリリース)。

今回の三島村竹島での取り組みも、その延長線上にあります。地域の子どもたちが竹のけん玉や特産品を通じて海外の子どもたちと交流することは、「地方の学びが世界を応援する」 新しい地方創生の形であり、なかよし学園が掲げる「教育を通じた平和構築」の具体的な実践例となっています。

中村雄一代表コメント

「三島村竹島のような離島で子どもたちが自分たちの手でつくった教材や特産品を世界に届けることは、単なる文化交流にとどまりません。そこには“自分たちの島の価値に気づき、それを誇りとして未来につなぐ”という大きな意義があります。

なかよし学園はこれまでも壱岐や対馬など日本各地の離島で、教育資源を平和教育に結びつける取り組みを行ってきました。教育資源が乏しいと言われる地域だからこそ、子どもたちが学びを創り出し、それを世界に発信する経験は、未来を担う人材を育てる力になると確信しています。

離島の学びが国境を越えて世界の子どもたちに届くことで、日本の地域と世界がつながり、新しい平和の芽が生まれる。その可能性を、これからも一つひとつの現場で育んでいきたいと思います。」

参考資料

鹿児島県三島村 GO!MISHIMA

https://mishima.link/2025/07/08/nakayoshi/

なかよし学園火山防災プロジェクト掲載記事

https://www.tokyo-np.co.jp/article/133125

https://mainichi.jp/articles/20220116/ddl/k12/070/041000c

団体概要

団体名:特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト

代表者:中村雄一

所在地:千葉県松戸市

活動内容:国内外での教育支援・平和構築・社会的事業開発

公式サイト:http://www.nakayoshigakuen.net/npo/index.html

本件に関するお問い合わせ先

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト 事務局

E-mail:nakayoshigakuen.office@gmail.com

Tel:047-704-9844

すべての画像