「市民が選ぶ!カーボンゼローカル大賞」立ち上げ 初の受賞先決定地域の脱炭素・快適な暮らしを実現する先進自治体を表彰

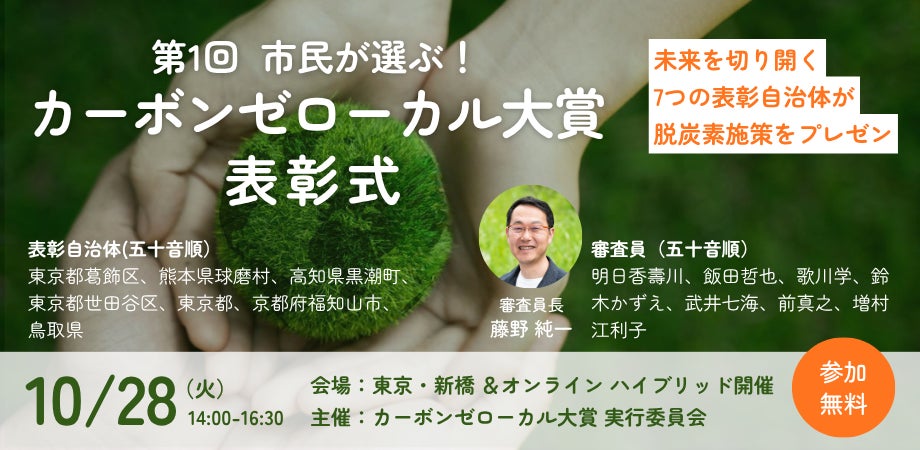

環境団体やシンクタンクなど4団体でつくる「市民が選ぶ!カーボンゼローカル大賞実行委員会」(事務局・国際環境NGOグリーンピース・ジャパン)(注1)は10月6日、「第一回市民が選ぶ!カーボンゼローカル大賞」の表彰自治体を決定しました。同賞は、地域の脱炭素化と住民の健康・快適・安心のための優れた施策に取り組む自治体を表彰し、その取り組みを広く周知することで、他の自治体への波及を図ることを目的としています。表彰式は10月28日(火)14時より東京・新橋で開催され、受賞自治体の取り組みを発表するとともに、今回受賞が決まった自治体の中から大賞を決定します。ぜひご取材いただけますと幸いです。

<「市民が選ぶ!カーボンゼローカル大賞」概要>

気候変動の影響が深刻化する中、地域からの脱炭素の取り組みがますます重要になっています。全国の自治体の取り組みには非常に優れた事例がありますが、その多くは十分に知られてはおらず、他の自治体との共有機会も限られているのが現状です。カーボンゼローカル大賞は、市民が推薦する自治体の脱炭素施策を、市民団体の代表や専門家が審査して決定します。脱炭素の取り組みが、我慢を強いたり制約を設けるものではなく、住民の健康や暮らしの快適さ、地域経済の向上につながるものであることを発信し、地域脱炭素に取り組む自治体を応援します。

<表彰式概要>

日時:2025年10月28日(火)14時〜16時半

場所:クロスコープ新橋内幸町 セミナールームA

(〒105-0004 東京都港区新橋1丁目1-13 アーバンネット内幸町ビル3F)

形式:オンラインと会場参加のハイブリッド形式

参加申込:https://forms.gle/JRQ1YuPvTCvCh9wD6 (オンライン参加の場合は、後日参加用URLを共有いたします)

審査員長:藤野純一(公益財団法人地球環境戦略研究機関 上席研究員)

審査員:明日香壽川(東北大学 特任教授・名誉教授)、飯田哲也(環境エネルギー政策研究所 所長)、歌川学(産業技術総合研究所※個人として参加)、鈴木かずえ(グリーンピース・ジャパン 気候変動・エネルギー担当)、武井七海(POW Japan ディレクター)、前真之(東京大学大学院 准教授)、増村江利子(NPO法人グリーンズ 編集長/共同代表)(五十音順)

<表彰式プログラム>

14:00-14:15 開会挨拶、審査員・表彰自治体の紹介

14:15-16:00 各自治体プレゼン(7自治体)

16:00-16:15 休憩

16:15-16:30 大賞発表・表彰式(表彰状授与、記念撮影)

16:30-17:00 会場にて交流会

<受賞自治体>

-

パートナーシップ賞:市民・企業・他部局などとの協働が優れた取り組み

-

市民実感賞:住民の生活感に根ざしたインパクトが大きい取り組み

-

突破力賞:制度的・組織的なハードルを乗り越えた取り組み

-

審査員特別賞:審査員が独自の理由で選んだ取り組み

|

区分 |

受賞自治体 |

施策 |

|

パートナーシップ賞 |

熊本県球磨村 |

脱炭素を前提とした災害からの復旧事業 |

|

パートナーシップ賞 |

東京都葛飾区 |

東京23区の脱炭素化でリーダーシップを発揮 |

|

パートナーシップ賞 |

京都府福知山市 |

市民と地域が連携した持続可能な再エネ導入モデル |

|

突破力賞 |

東京都 |

新築住宅等への太陽光発電設備の設置義務化 |

|

突破力賞 |

鳥取県 |

独自の健康省エネ住宅基準を策定 |

|

市民実感賞 |

東京都世田谷区 |

小中学校施設暑熱対策手法など検討 |

|

審査員特別賞 |

高知県黒潮町 |

小規模自治体で町をあげての脱炭素施策 |

審査員長 公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES) 上席研究員、藤野純一

「日本のエネルギー自給率はわずか12.6%にとどまっており、地域のヒト・モノ・カネを活かして省エネや再エネを推進し、資金を地域内で循環させることは、地域経済の活性化と日本のエネルギー安全保障に直結します。さらに、学校や公共施設のZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化は、猛暑や豪雨など頻発する極端気象に備え、地域の安全と適応力を高める避難拠点としても重要です。本賞を通じて各地の知恵と実践が共有され、持続可能な地域づくりの力強い一歩となることを期待します」

グリーンピース・ジャパン 気候変動・エネルギー担当、鈴木かずえ

「深刻化する温暖化に絶望を感じる人も多いと思いますが、今回、全国から寄せられた気候対策を知ったことで、すでに各地で実効性のある取り組みが進められていると実感し、気候危機は乗り越えられると希望が持てました。しかも、レジリエンス、子どもの学習環境や住民のウェルビーイングの向上につながっている取り組みが多く、こうした優れた気候対策を、より広く伝えることで、他の地域にも同様の取り組みが波及し、暮らしの質を上げること、脱炭素社会をつくることを加速させるきっかけになると確信しています」

(注1)NPOグリーンズ、グリーンピース・ジャパン、環境エネルギー政策研究所、POW Japan(五十音順)

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像