リバネス、“知識製造業のグローバルサウス キャンパス”構想を始動 — tonariで東南アジア6拠点を常時接続、エコシステムを強化

アジアの現場同士をリアルタイムにつなぎ、知が循環する新しい産学連携モデルを創出

アジアの研究・教育・産業現場では、国境を越えた鉄道や高速道路など陸路インフラの不足により、人と知の往来がいまも飛行機頼みの“点と点の連携”にとどまっています。その結果、優れた技術や研究テーマが地域間で分断され、特にディープテックや製造業など現場で膝を突き合わせた議論が必要な分野で連携が進まないという課題が続いてきました。リバネスはこの課題を解決するために、空間拡張システム「tonari」を活用し、日本・シンガポール・マレーシア・フィリピンを結ぶ“グローバルサウスキャンパス”構想を立ち上げました。

出張や移動に依存せず、アジアに点在するラボや日本のものづくり現場が有機的に繋がる常時接続ネットワークを実現することで、これまで距離に阻まれてきた研究者・企業・教育機関・行政が日常的に共創できる新しい社会基盤をつくります。この構想は、リバネスが長年に渡って構築してきた知識製造業のエコシステムの拠点同士が新たにtonariというテクノロジーによって1つのキャンパスのように集積された場を創る構想です。

移動の制約を超えて、人・技術・知識が行き交うアジア版「知の交通網」として、教育・産業振興を横断的に結ぶインフラを目指しGX・DXを実現します。

距離の概念を変える、つながりのインフラ『tonari』

tonariとは、等身大のスクリーンを介して超低遅延かつ高解像度の映像で遠距離拠点間をつなぐコミュニケーションツールです。つながった相手の部屋全体を見渡せるスクリーンで、同じオフィスにいるかのような環境を作り出せるため、「コプレゼンス(つながっていると感じる共在感覚)」を保ちながら、日本と海外でも距離を感じることなく日常的な雑談や相談、共同作業が自然に生まれます。

これにより、“会うための出張”を減らしつつ、“つながったまま共に働く”という新しい日常を実現します。研究開発や教育、製造など、現場に立ち会うことが求められる領域でも、tonariを通じて現場同士がリアルタイムで知を交わすことが可能になります。

背景:距離が障壁となる“現場の断絶”を越えて

アジアでは、国際陸路インフラが未整備で域内の人流・知流が断続的になりがちです。たとえば東京〜クアラルンプールの往復は約10時間、CO₂排出は約1トン/人に達します。こうした「移動前提の現場文化」は、確認・立ち会い・調整のための出張を常態化させ、連携スピードを鈍化させてきました。

リバネスは「毎日、現場の知を結ぶ」ことを目的に、tonariで日本とASEANの6拠点を常時接続。“会うために移動する”から、“つながったまま共に動く”へ。現場を軸にした知の循環が、すでに動き出しています。

各拠点の役割:現場から始まる知の交通網

🇯🇵 日本 🇯🇵 — 研究と産業を結ぶ母艦

リバネス本社、墨田のセンターオブガレージ(CoG)や虎ノ門UntroDを起点に、国内の中堅企業・大学・スタートアップが海外拠点と常時接続。研究開発から実証・事業化までをワンストップで推進する指令塔として機能。

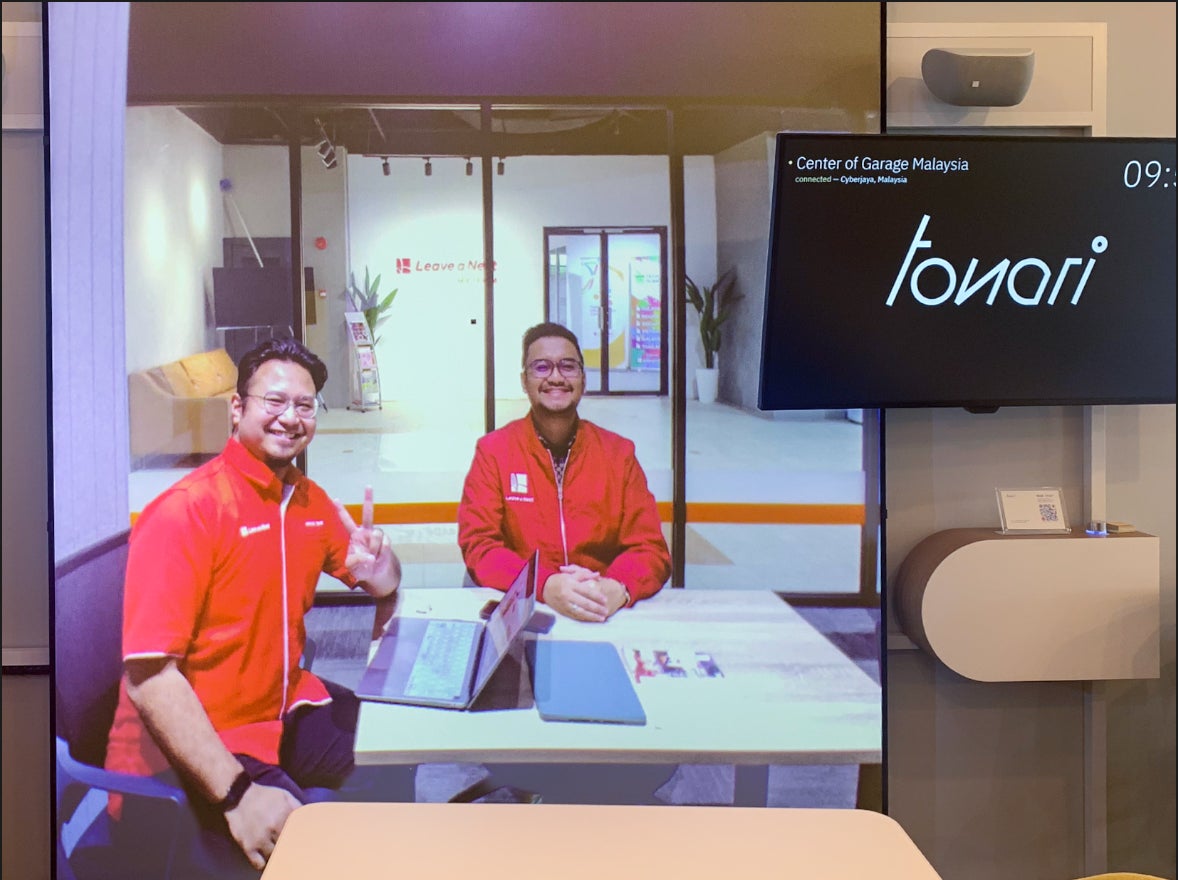

🇲🇾 マレーシア 🇲🇾 — 東南アジアHQによる地域ハブ機能

Leave a Nest Malaysiaは東南アジア地域統括(HQ)。サイバージャヤのCenter of Garage Malaysiaを核に、日本とASEAN各国のスタートアップ/研究者コミュニティを束ね、常時接続での共創運営を実装。プログラム運営・投資・人材育成を地域横断で加速。

🇵🇭 フィリピン 🇵🇭 — 教育とサステナブル技術の越境実装

教育・人材育成・地域課題解決にフォーカス。再エネや地域産業のテーマで日本・シンガポールと日常的に協働し、メンタリングやリバネス流の“現場型ワークショップ”を常時接続で継続。首都圏集中に依らない分散型イノベーションの起点へ。

🇸🇬 シンガポール 🇸🇬 — 国際協働とR&D加速のハブ

アジアの研究・投資・イノベーションの中心地。オフィスコストや空間制約の課題を、常時接続で補完。日本や周辺国の現場とつなげ、R&D連携や市場展開の国際ゲートウェイとして機能。

リバネスが求める導入効果(社内での観測)

・非言語を含む状況把握力 8倍

・マネジメント層との対話頻度 10倍

・予定されていなかった“偶然の対話” 年間1万回発生

これにより、従来の「報告のための出張」「調整のための会議」を減らしつつ、雑談・相談・即決が日常的に生まれる”距離に縛られない組織文化”が育っています。

各拠点の声

株式会社リバネス 執行役員 篠澤 裕介

「製造や研究の現場では、これまで“現地で一緒に立ち会う”ことが当たり前でした。しかし、その負担が管理職層に集中する一方で、若手は現場から距離を置かざるを得ない場面も増え、『空気を共有できる環境の欠如』が顕在化していました。tonariは、この壁を越えて距離に関係なく現場の温度感や信頼関係を保ちながら、研究や開発を前に進める仕組みとして機能し始めています。単に出張を減らすだけでなく、若手も含めたチーム全員が日常的に意見を交わし、協働できる環境が生まれることが、今後の現場力向上に大きく寄与すると考えています。」

リバネス・フィリピン 代表 Yevgeny Aster T. Dulla

「やっとフィリピンにも tonari が入りました!

以前は、プロジェクトが重なっていない本社社員とのやり取りは、年に数回の出張やイベントに限られていました。

今後は tonari を通じて『同じ環境で働く』日常が生まれるため、若手も越境を特別に感じることなく、本社と気軽に相談できる環境が整うことが期待されます。」

リバネス・マレーシア 代表 Abdul Hakim Sahidi

「CoGマレーシアは東南アジア地域の統括拠点であるため、出張は今も多いですが、『現地に行く』ことでしか生まれなかった対話が、紹介を通じて気軽に行われたり、自然に接点を持ち続けられるようになりました。こうした場面が増えたことで、信頼関係の構築が進んだと感じています。

日本企業の方々も、一度私たちの施設を訪れた後も、スタートアップやパートナー企業と継続的に関われる環境があることは、緊密なパートナーシップを築く上で欠かせません。」

リバネス・シンガポール 代表 徳江 紀穂子

「アジアのトップ大学や多国籍企業の研究・イノベーションセンターが集積するシンガポール。我々は、この場所を“知識が蓄積し、創出されるGlobal Knowledge Hub”と捉えています。 tonariによって、誰かが来た瞬間に声をかけ、紹介し、共に議論を始めることができるようになりました。偶発的な出会い(Serendipity)を最大限に活かし、働き方を支える仕掛けのひとつが、tonariです。」

経営メッセージ:つながりを社会インフラに

リバネスは、tonariを通じたアジア6拠点の常時接続を出発点に、2026年までにASEAN主要都市(タイ・ベトナム・インドネシアなど)への拡張を計画しています。企業・大学・行政を巻き込み、研究・教育・産業を横断してアジアGX連携プラットフォームを形成し、人と知識が絶え間なく循環する“距離のない知識圏”の構築を目指します。

株式会社リバネス 代表取締役 グループCEO 丸 幸弘

「リバネスの活動は“知と人をつなぐ”ことにあります。tonariを導入したことで、アジア各地の拠点が距離を意識せず、日常的に交流できるようになりました。これにより、プロジェクトのスピードや信頼関係の形成が目に見えて変化しています。出張の削減は結果であり、本質は”関係の持続可能性”です。」

ご購入を検討中の団体様へ

各地のショールームで tonari を実際にご体験いただけます。

デモのご希望や詳細情報のお問い合わせは、以下のフォームよりお願いいたします。

【tonari株式会社】

等身大のスクリーンを介して2つの空間をつなぐコミュニケーションツール tonari を開発する2018年創業のスタートアップ企業。2020年から法人向けに販売を開始し、JR東日本やNTT西日本、欧米や東南アジアなど国内外に導入。tonariは他拠点間のシームレスなコミュニケーションを可能にし、物理的な距離による境界のない世界を目指し、新しい働き方による事業創出に貢献します。

ホームページ : tonari.no

導入事例 : stories.tonari.no

Facebook : facebook.com/heytonari

Instagram : instagram.com/heytonari

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像