広島市立広島特別支援学校で「世界とつながる学び」講演会

— 支援される側から支援する側へ。広島の教室とルワンダが往還する“平和のコラボレーション” —

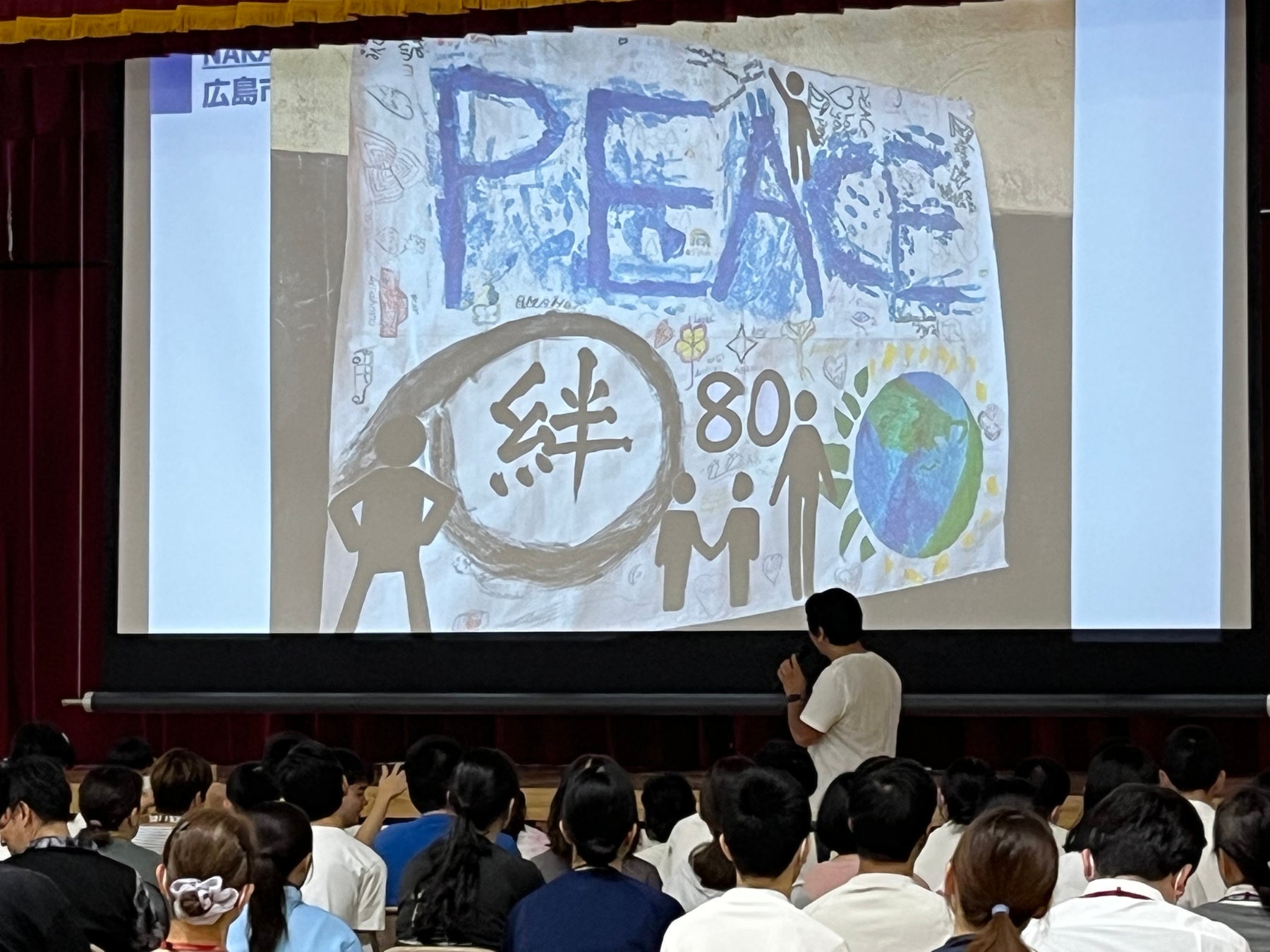

NPO法人なかよし学園プロジェクト(千葉県 代表:中村雄一)は9月10日、広島市立広島特別支援学校で「世界とつながる学びプロジェクト」講演会を実施しました。同校では本講演会に先立ち8月5日、教職員向けの事前研修を実施。その際に預かった生徒制作の平和ポスター3点を、8月18日から25日にかけて行なった、なかよし学園ルワンダプロジェクトでアフリカ・ルワンダへ届けました。講演当日は、ポスターが海を渡って出会いと共鳴を生み、広島に“里帰り”するまでの往還の学びを映像と写真で報告。生徒たちは「自分たちの作品が世界とつながる」実感を得ました。

“負の遺産”の共鳴、“平和”の共創。— 広島とルワンダの実践

1994年、ルワンダでは約100日で100万人超が犠牲となるジェノサイドが発生し、国連は4月7日を「1994年ルワンダ・ツチに対するジェノサイドを考える国際デー」と定めています。

また2023年には、キガリを含む4つのジェノサイド追悼施設(ニャマタ、ムランビ、ビセセロ、キガリ)がユネスコ世界遺産に登録され、「記憶の継承」の普遍的価値が国際的に認められました。

被爆地・広島とジェノサイドを経験したルワンダは、大量破壊の記憶を次世代の平和教育へと転化するという点で深く響き合います。

「世界とつながる学びプロジェクト」はこの着眼点にもとづき、被害の記憶を“往還する学び”へ転化して広島の生徒と世界を平和で結びました。とりわけ特別支援学校の生徒が「作品=行動(Action)」を起点に国際対話を生み、支援される側から支援する側へと主語を転換したことが、平和を“実装”する道筋を示しています。

具体的には、

創作(Create):生徒が平和ポスター等を制作し、思いを言語化・可視化。

共有(Deliver):作品をルワンダの学校・記念施設へ届け、現地の子どもたちと出会わせる。

共創(Co-create):現地児童がメッセージやイラストを重ねる“平和のコラボレーション”を実施。

還流(Return):コラボ作品と反響が広島へ戻り、生徒が“自分の行動が世界を動かした”手応えを得る。

拡張(Scale):次の制作・授業・地域連携へ循環させ、平和行動を継続・拡大。

この往還設計により、包摂的で質の高い学び(SDGs4)が実体を伴って成立し、特別支援教育の強み――1人ひとりの力を社会参加へつなぐ設計――が国境を越えて検証・評価されました。結果として、生徒は“受け手”にとどまらず平和の担い手として立ち上がり、広島とルワンダを結ぶ実践的な平和構築のルートが学校現場から描かれています。

ポスターがつないだ3つの場所と“里帰り”

広島市特別支援学校から預かった平和ポスターは、

・KIBAGABAGA小学校(キガリ市のスラム地域)

・KINAZI小学校(地方の貧困地域)

・キガリ・ジェノサイド・メモリアル

の3か所に寄贈。とくにKINAZI小学校では、現地の小学生が広島のポスターに平和メッセージとイラストを重ね、“平和のコラボレーション”ポスターに仕上げました。この作品は講演会当日、広島へ“里帰り”し、同校に正式に手渡されました。

ルワンダからの声

キガリ・ジェノサイド・メモリアル職員 Olivier 氏

「同じ“負の遺産”を持つキガリと広島が平和というテーマで結びついたことに深い意味があります。広島市立広島特別支援学校の生徒が心を込めて作成した高いクオリティのポスターは、私たちルワンダ人の心を打ちました。特別支援の領域がまだ十分ではないルワンダにおいて、日本の教育の質の高さを実感しました。これからも、なかよし学園を通じてこの平和への取り組みを続けていきたいです。」

学校現場の手応え(支援される側から支援する側へ)

広島市特別支援学校・福富茂樹 教諭

「90分の講演を最後まで集中して聴く生徒の姿に、教職員一同驚きました。自分たちのポスターがアフリカ・ルワンダに届く“瞬間”を見て、生徒は目を輝かせていました。中村雄一代表から『支援を受ける側から支援する側への挑戦』という言葉をもらい、作品が世界の喜びや感動を生み平和構築の一助になっていることを実感しました。講演後には『世界の子どもに勉強を教える教材を作りたい』という声が各クラスで上がり、ある生徒は『福笑いの楽しさを世界の子どもにも伝えたい』と嬉しそうに話していました。世界とつながることで新たな視点と好奇心が芽生えたことが何よりの成果です。」

特別支援教育 × SDGs4「質の高い教育をすべての人に」

今回の往還交流型プロジェクトは、日本の特別支援教育が持つ「個の力を生かし、社会参加の機会を拓く」強みを国際的な評価へと可視化しました。包摂的で質の高い学びが国境を越えて循環し、障害のある学習者や社会的に脆弱な子どもたちにも意味のある学びを届け得ることを実証。これはSDGsゴール4の中核(インクルーシブで公平な質の高い教育と、生涯学習の機会の促進)にダイレクトに資する取り組みです。

今後に向けて

なかよし学園は、創作→海外へ届ける→現地の反響が還ってくるという往還交流設計を核に、「支援される側から支援する側へ」という主語の転換を日本各地の学校と推進します。特に平和都市広島発の実践を、平和の“当事者”を育てる教育モデルとしてさらに広げていきます。

さらに、広島市立広島特別支援学校は全国的に見ても規模の大きい学校であり、その実践は日本の特別支援教育の質の高さを世界に伝えるモデルです。私たちは本取り組みをグローバルに展開し、授業・作品・共同制作の往還を各国へ広げるとともに、特別支援教育が未整備または遅れている国・地域の行政リーダーと日本を結び、政策対話や教員研修、教材共創、学校間連携の枠組みづくりを進めます。広島発のモデルをSDGs目標4「質の高い教育をすべての人に」の実装例として提示し、各国の指針となる具体的な実務知と評価指標(インクルーシブ設計・学びの往還・当事者性の育成)を共有しながら、「支援される側から支援する側へ」の転換を世界規模で加速させていきます。

代表中村雄一メッセージ

広島とルワンダ——“負の遺産”を抱える二つの地が、平和という希望でつながる。今回、広島市立広島特別支援学校の生徒たちがつくった平和ポスターが海を渡り、現地の子どもたちのメッセージを得て“コラボレーション作品”として里帰りさせるというアイデアを思いついたのは、より「つながる」を意識させるにはどうしたらいいかと考えた結果です。講演会で自分たちのポスターが世界に感動を与えた瞬間を目にした生徒達。会場の誰もが「願う平和から、行動する平和へ」と意識が変わる手応えを強く感じました。

広島市特別支援学校で行うこのプロジェクトは、支援される側から支援する側へという主語の転換を、特別支援教育の現場から実証した試みです。「作品=行動」を起点に国境を越える対話が生まれ、子どもたちは“受け手”ではなく平和の担い手として立ち上がる。これはSDGsゴール4「質の高い教育をすべての人に」がめざす包摂と質が、具体的な形で実装されうることの証明でもあります。

私たちは、創作→海外へ届ける→現地の反響が還ってくるという往還型の学びを、広島から全国、そして世界へと広げていきます。手紙一通、折り鶴一羽、ポスター一枚——小さな行動の積み重ねが、確かな平和の道筋をつくると信じています。今回の挑戦に力を貸してくださった生徒・保護者・先生方、そしてルワンダの皆さんに心から感謝します。これからも一緒に、記憶を平和の力へ。

団体情報・お問い合わせ

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト

所在地:〒270-0021 千葉県松戸市小金原4-14-14

電話:047-704-9844

事務局広報:中村 里英

E-mail:nakayoshigakuen.office@gmail.com

参考:プロジェクトの詳細・連携のご相談は公式サイトへ

http://www.nakayoshigakuen.net/npo/index.html

すべての画像