災害用携帯・簡易トイレ備蓄実態アンケート調査(2025年)を実施

備蓄率は28.8%に増加、能登半島地震・南海トラフ地震臨時情報などが影響

一般社団法人日本トイレ協会「災害・仮設トイレ研究会」(東京都文京区、会長兼研究会代表幹事:山本耕平)では、2017年より3年ごとに災害用携帯・簡易トイレ(以下「災害時用トイレ」という)の備蓄状況に関するアンケート調査を実施している。2024年の能登半島地震・南海トラフ地震臨時情報などを受けて、防災・備蓄意識の変化を確認するため前回2023年からは2年目となるが臨時で4回目のアンケート調査を実施した。(計1,000名 10都県で各100名)

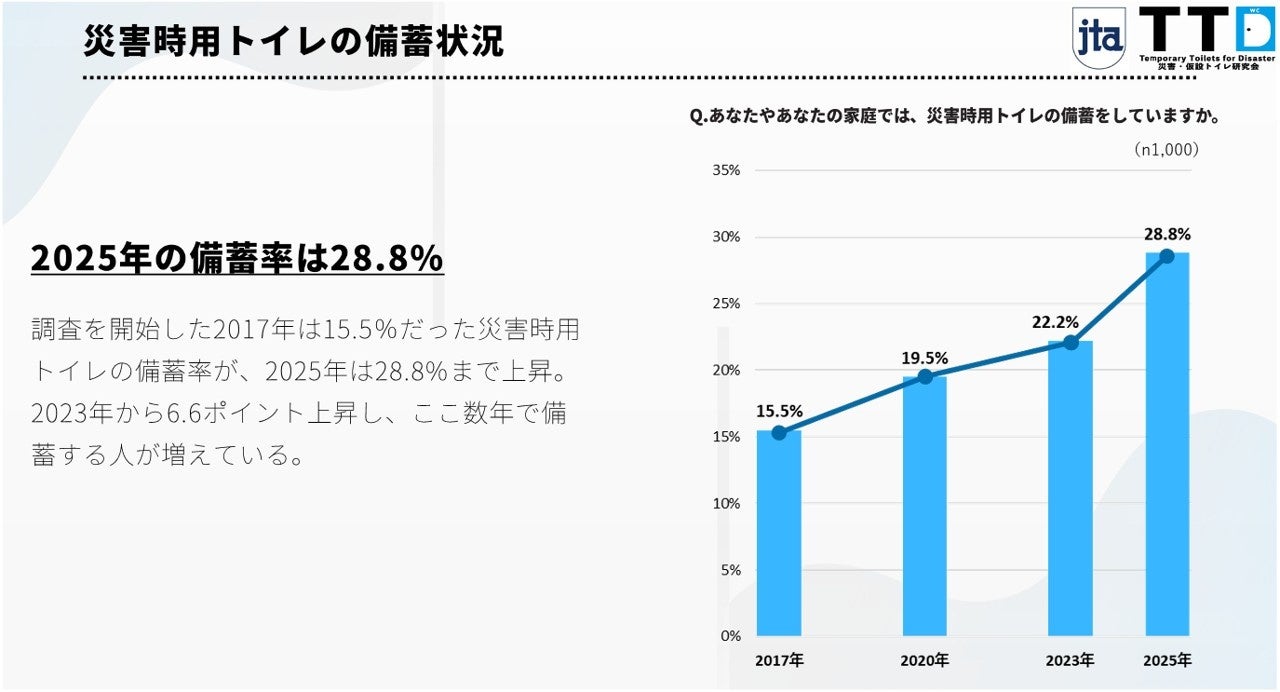

■災害時用トイレの備蓄率は、前回2023年より6.6ポイント急増し28.8%に

2017年の15.5%から2023年の22.2%と微増を続けてきた災害時用トイレの備蓄率は、今回の調査では28.8%となり2年間で6.6ポイントの上昇がみられた。

しかしながら未だ3割にも満たない備蓄率であり十分とは言えない状況である。

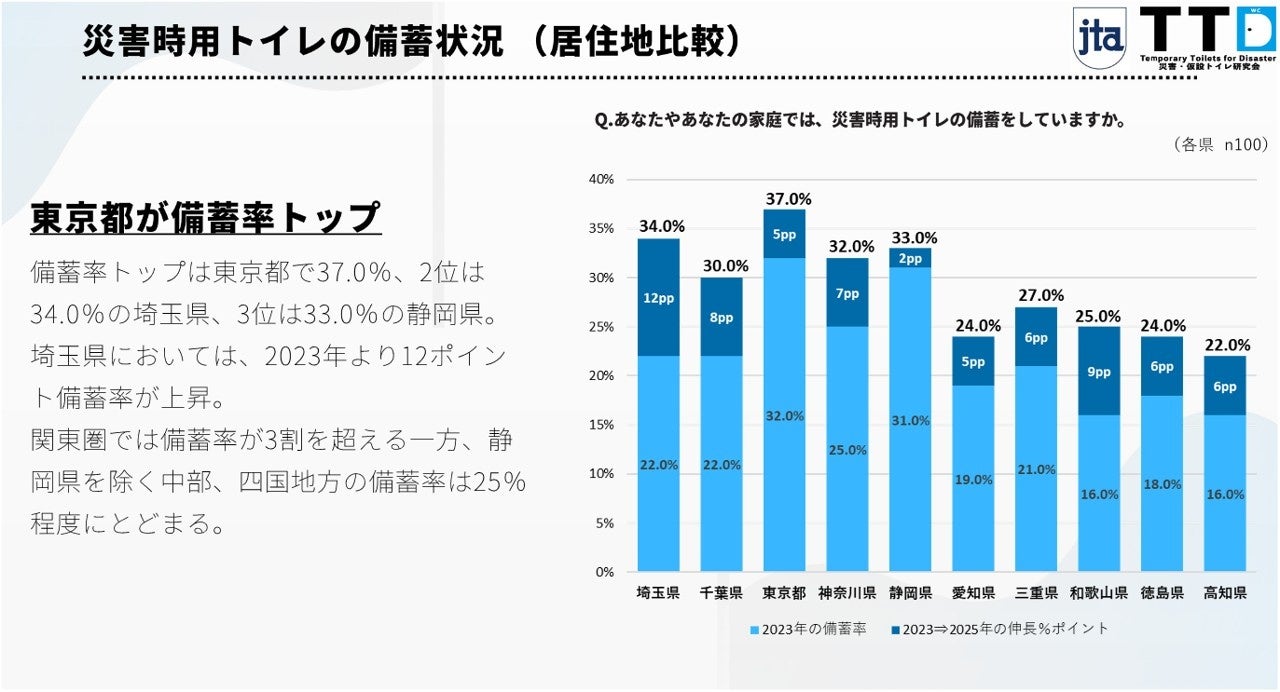

■備蓄率のトップは東京都の37.0%、首都圏を中心に備蓄率が高い傾向

備蓄率トップは東京都で37.0%、2位は34.0%の埼玉県、3位は33.0%の静岡県。埼玉県においては、2023年より12ポイント備蓄率が上昇した。

首都圏では備蓄率が3割を超える一方、静岡県を除く中部、四国地方の備蓄率は25%程度にとどまる。

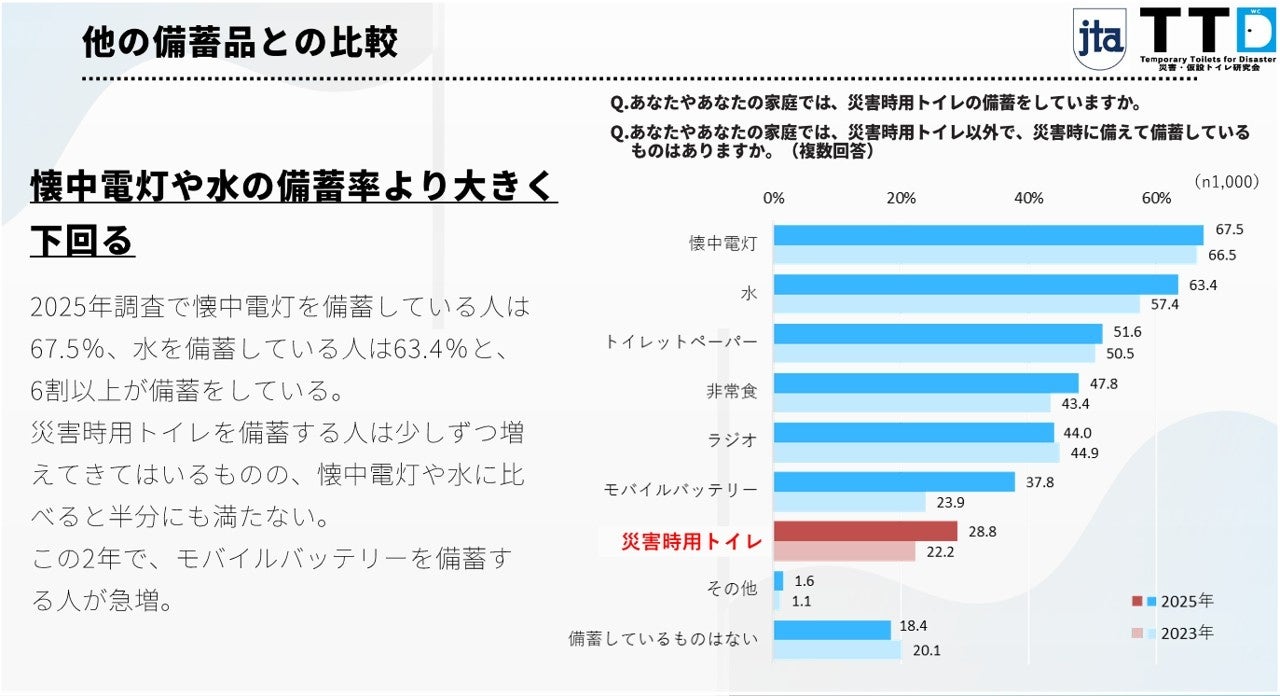

■災害時用トイレの備蓄率は懐中電灯や水より大きく下回る

懐中電灯を備蓄している人は67.5%、水を備蓄している人は63.4%と、6割以上が備蓄をしている。

災害時用トイレを備蓄する人は少しずつ増えてきてはいるものの、懐中電灯や水に比べると半分にも満たない。

また、この2年でモバイルバッテリーを備蓄する人が急増している。

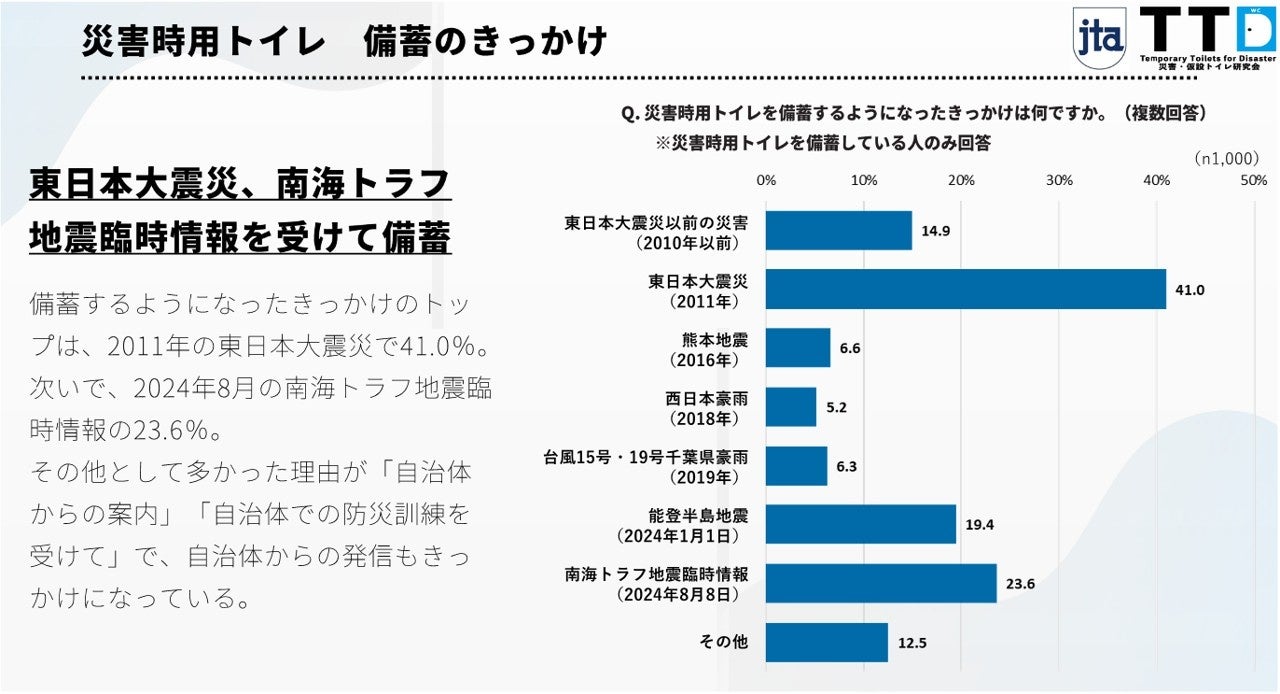

■東日本大震災、南海トラフ地震臨時情報などをきっかけに備蓄

備蓄のきっかけとして最も多いのは2011年の東日本大震災であるが、2024年の南海トラフ地震臨時情報や能登半島地震もそれに次ぐきっかけとなっている。

災害以外では、「自治体からの案内」「自治体での防災訓練を受けて」など自治体からの発信もきっかけとして上がっている。

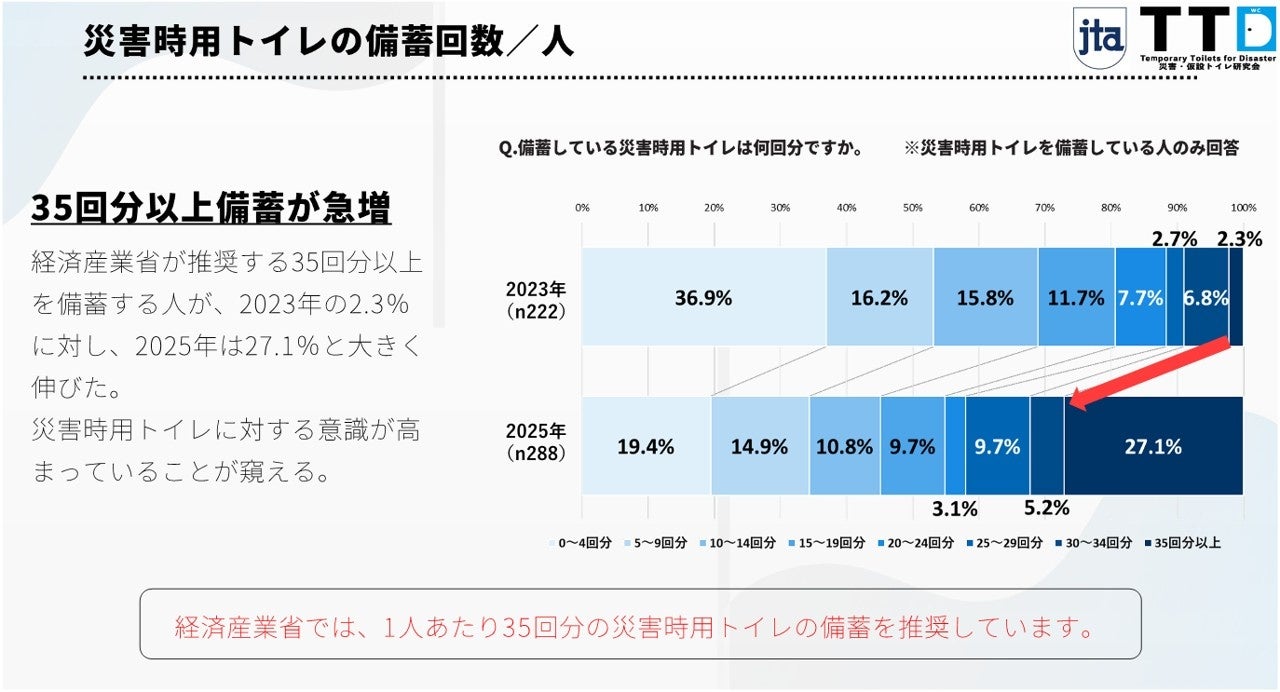

■35回分以上の備蓄をする人が急増、災害時用トイレに対する意識が向上

経済産業省が推奨する35回分以上を備蓄する人が、2023年の2.3%に対し、2025年は27.1%と大きく

伸びた。災害時用トイレに対する意識が高まっていることが窺える。

※経済産業省では1人あたり35回分(7日分)の災害時トイレの備蓄を推奨している。

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/jyutaku/toirebichiku.html

2024年の能登半島地震とそれに続く豪雨災害では、これまで以上にトイレカーをはじめとする災害時のトイレ問題がマスコミなどで多く取り上げられました。「災害時にまず困るのはトイレ」ということに気づかされた方も多かったのではないでしょうか。

その意識・実態の変化を確認するために臨時にアンケート調査を実施しましたが、備蓄率の上昇傾向に変化は見られたものの災害時用トイレの備蓄は未だに3割にも満たないものでした。一方では、備蓄している人の27.1%が政府の推奨する35回分以上を備蓄しており、一部の防災意識の高い層には正しい情報が届いていることも伺える結果でした。

これらの結果を受けて、日本トイレ協会では今後も引きつづき災害時用トイレの備蓄について広報に努めて参ります。

【調査報告書(全ページ)】

ダウンロードURL

https://app.box.com/s/gs0sot9ov2b1wzohjaa4sj63ngmx5ip4

日本トイレ協会 ホームページ

災害・仮設トイレ研究会 ホームページ

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像