【登壇レポート】ゼロカーボン社会の実現には「環境人財」育成を―事業構想大学院大学シンポジウムにディエスジャパン代表北條陽子が登壇

ポスト万博時代の関西が目指すゼロカーボン社会の実現に向けて、中小企業の課題と共創の必要性を説く

株式会社ディエスジャパン(本社:大阪府東大阪市、以下「ディエスジャパン」)代表取締役の北條陽子は、大阪ゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション(OZCaF)の常務理事として、2025年10月29日に大阪府で行われた事業構想大学院大学が主催のシンポジウム「ポスト万博時代の事業構想-関西から描くイノベーション戦略」に登壇しました。

【当日の登壇者一覧】(敬称略)

奥田則之 (公益社団法人関西経済連合会 参与)

和田真貴子 (大阪府 スマートシティ戦略部 戦略推進室 地域戦略推進課長)

北條陽子 (OSAKAゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション常務理事)

小宮信彦 (事業構想大学院大学 特任教授)

本リリースでは、北條のシンポジウム講演の内容、対談での発言内容を、抜粋編集してお伝えします。

2050年カーボンニュートラルへの挑戦と公民連携プラットフォーム「OZCaF」の役割

日本が掲げる2050年カーボンニュートラルの目標達成は、もはや一部の大企業だけの課題ではありません。サプライチェーン全体での脱炭素化が求められる中、あらゆる企業が当事者となります。しかし、日本の企業数の99.7%を占める中小企業の経営者からは「具体的に何をすれば良いかわからない」という率直な悩みが寄せられており、目標と現実の間に大きなギャップが存在する課題が浮き彫りになっています。

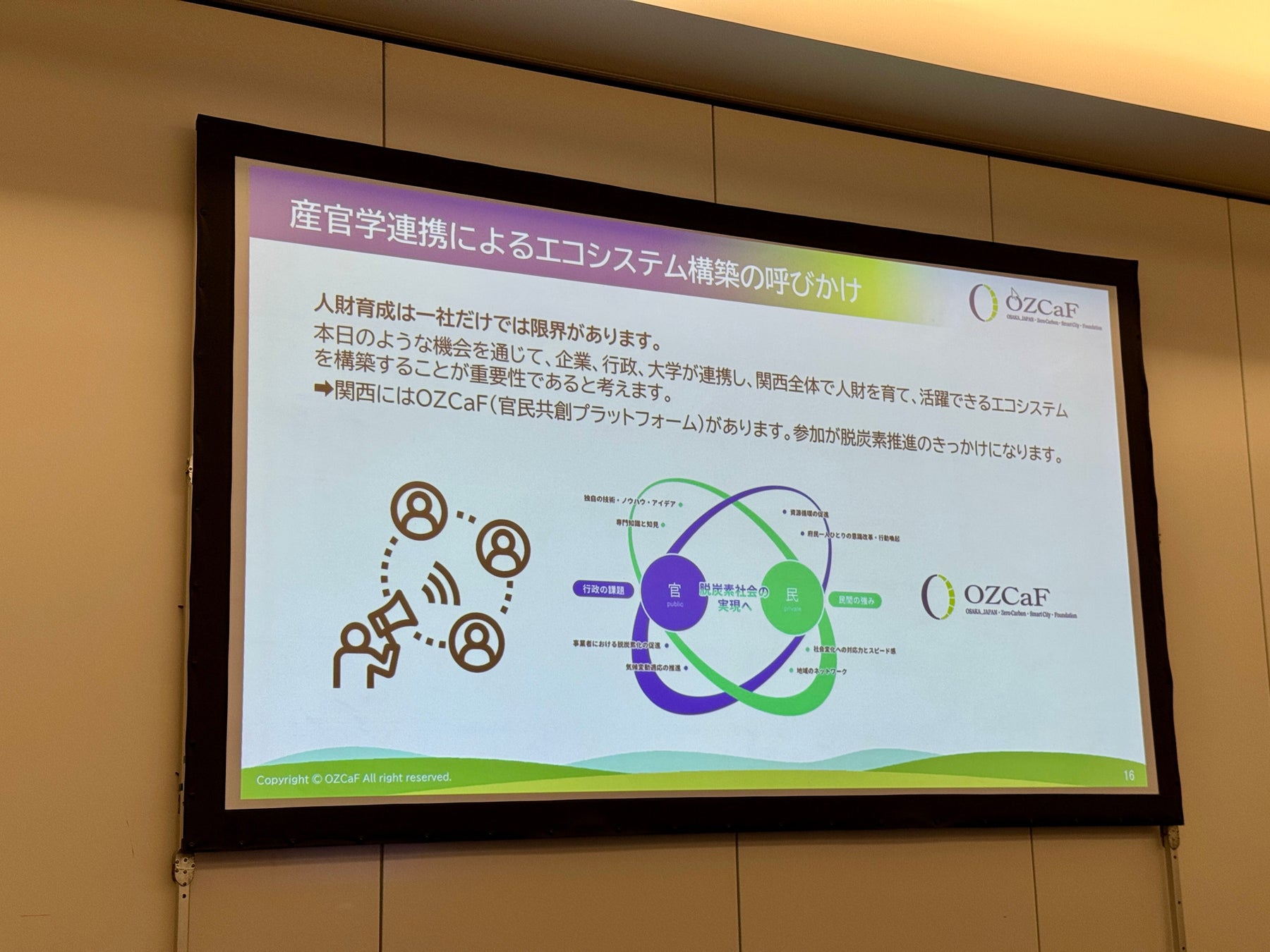

この大きな社会課題を乗り越えるためには、個社の努力だけでなく、企業や行政が連携し、知見を共有する「公民連携」の仕組みが戦略的に不可欠となります。

こうした課題意識から生まれたのが、大阪ゼロカーボンスマートシティファウンデーション(通称:OZCaF)です。OZCaFは、特定の企業や団体だけでは解決が難しい環境問題に対し、会員同士が知見や技術を持ち寄り、連携することで持続可能な社会の実現に寄与することを目的としています。まさに、「民」と「官」の連携を促進し、具体的なアクションを生み出すためのプラットフォームとして機能しています。単なる情報交換の場に留まらず、会員企業が連携して具体的な脱炭素プロジェクトを推進する実践的な取り組みも行われています。現在約3063団体が所属する大規模な組織へと成長しています。

大阪・関西万博後の未来像:ゼロカーボン社会の実現を牽引する「環境人財」

万博後、関西からどのような未来を発信していくのか。OZCaFが提案するのが、「ゼロカーボン社会の実現」です。万博で示された未来像を関西が率先して社会実装していくことこそが、日本、ひいては世界のモデルとなり得る大きなビジョンです。

そして、このゼロカーボン社会実現に大切なものは、最新の「モノ」や「技術」だけではありません。それを使いこなし、新たな価値へと転換できる「ヒト」、すなわち「環境人財」の存在です。優れた技術も、それを事業として構想し、組織を動かし、社会に実装できる人材がいなければ宝の持ち腐れとなってしまいます。関西の未来は、この「環境人財」をいかに育成し、確保できるかにかかっています。

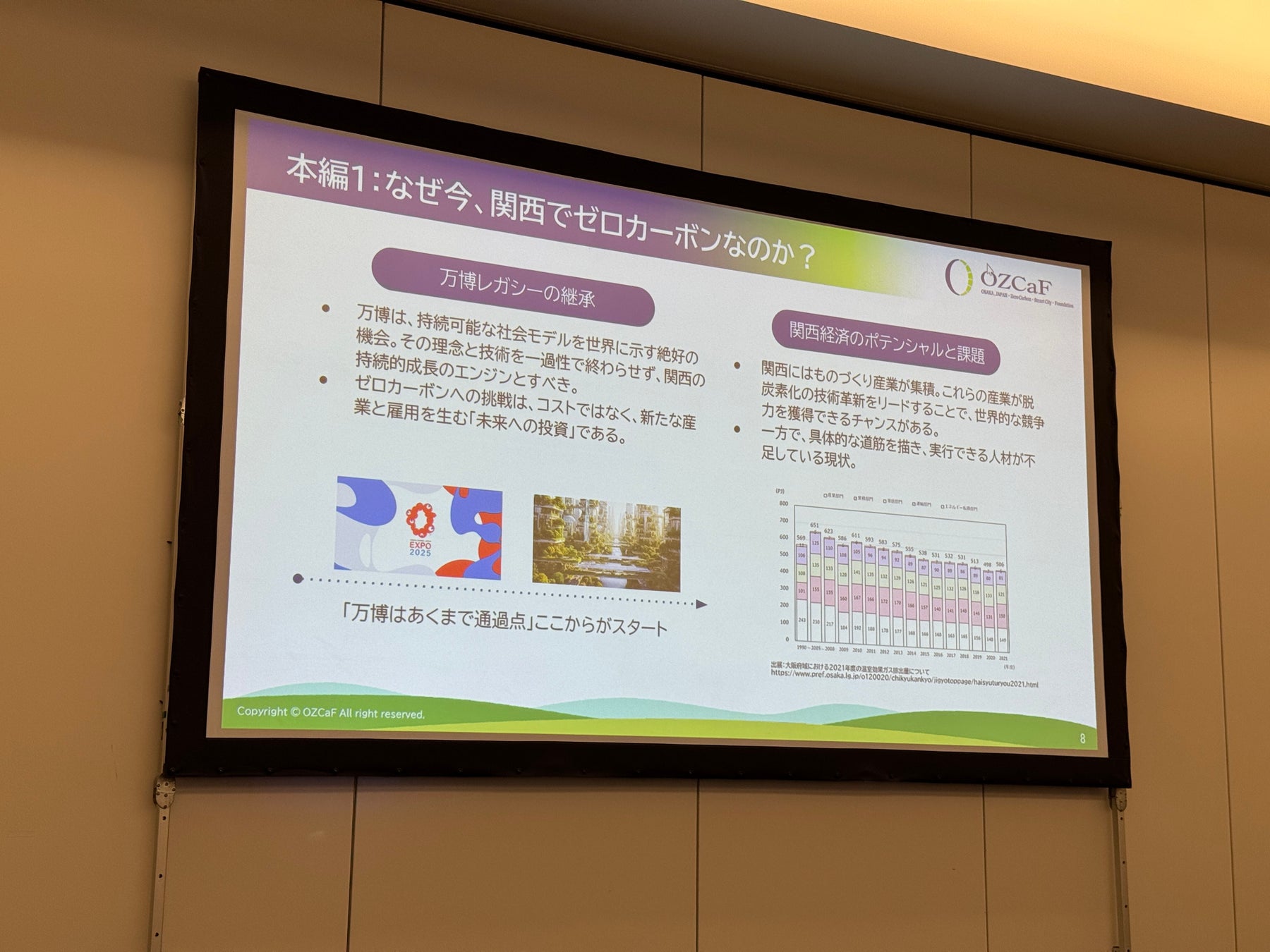

なぜ今、関西でゼロカーボンなのか?中小企業が直面する壁とビジネスチャンス

現状、脱炭素の潮流は大企業が牽引しており、多くの中小企業は「自分たちには関係ない」「難しすぎる」と感じてしまっています。サプライチェーンからの要請など、外部圧力が高まる一方で、具体的なノウハウやリソースが不足しているため、行動に移せないジレンマを抱えています。

しかしゼロカーボンへの挑戦は、経営に直接的なメリットをもたらします。自社の事業プロセスやエネルギー使用状況を徹底的に見直すことは、結果として無駄を省き、「生産性の向上」や「コスト削減」に直結します。これは、単なる環境対応ではなく、筋肉質な経営体質への転換を促す絶好の機会です。

特に関西は、精密加工や素材開発など、世界に誇る高度な技術を持つ「ものづくり産業」が集積しており、その技術やノウハウは脱炭素社会において大きな競争優位性となり得ます。そのポテンシャルを最大限に引き出すためには、個々の技術を束ね、社会課題の解決に繋がるビジネスモデルを構想し、実行できる「絵を描ける人材」が必要です。この人材不足こそ、関西が乗り越えるべき最大の課題と言えるでしょう。

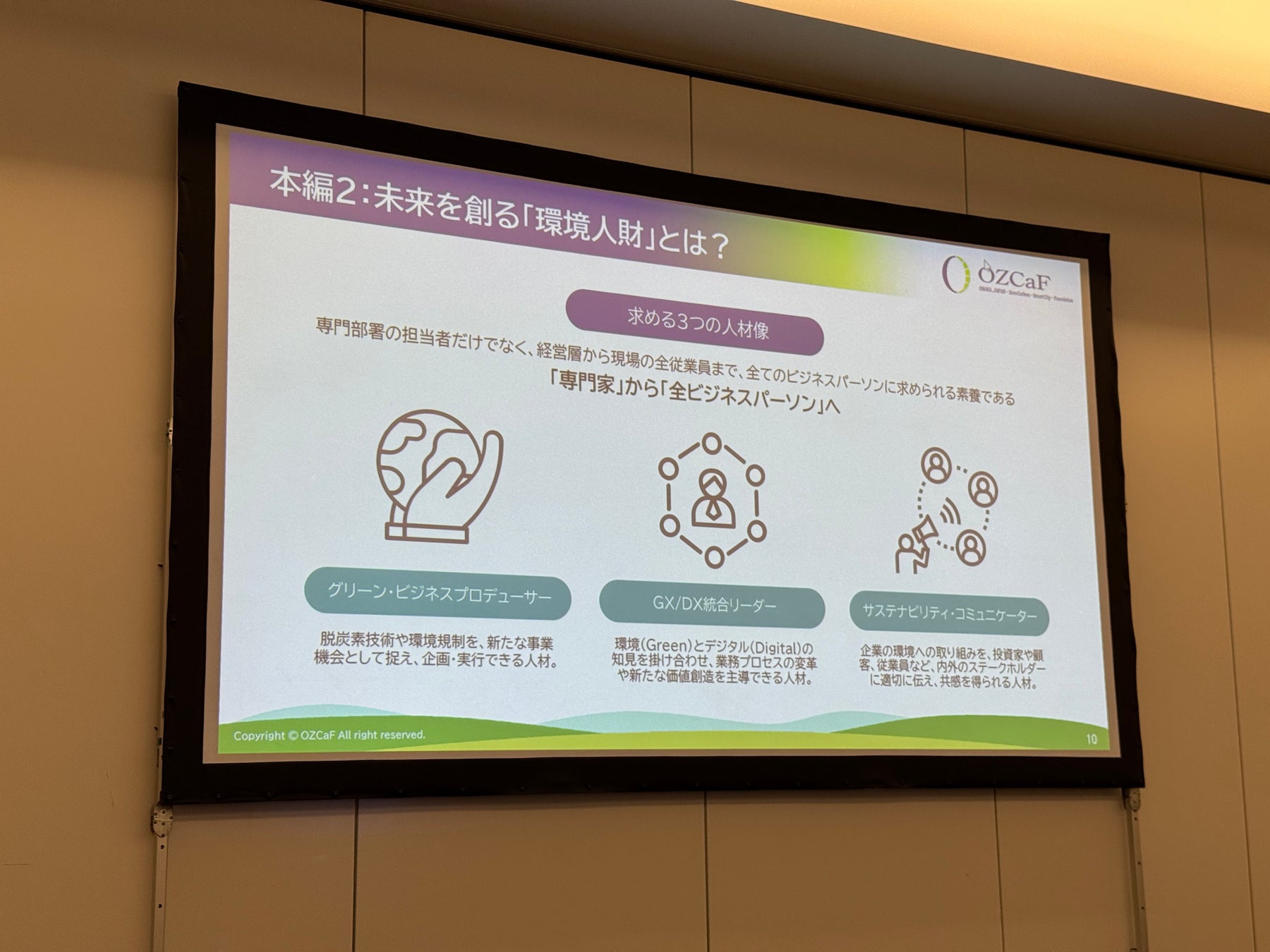

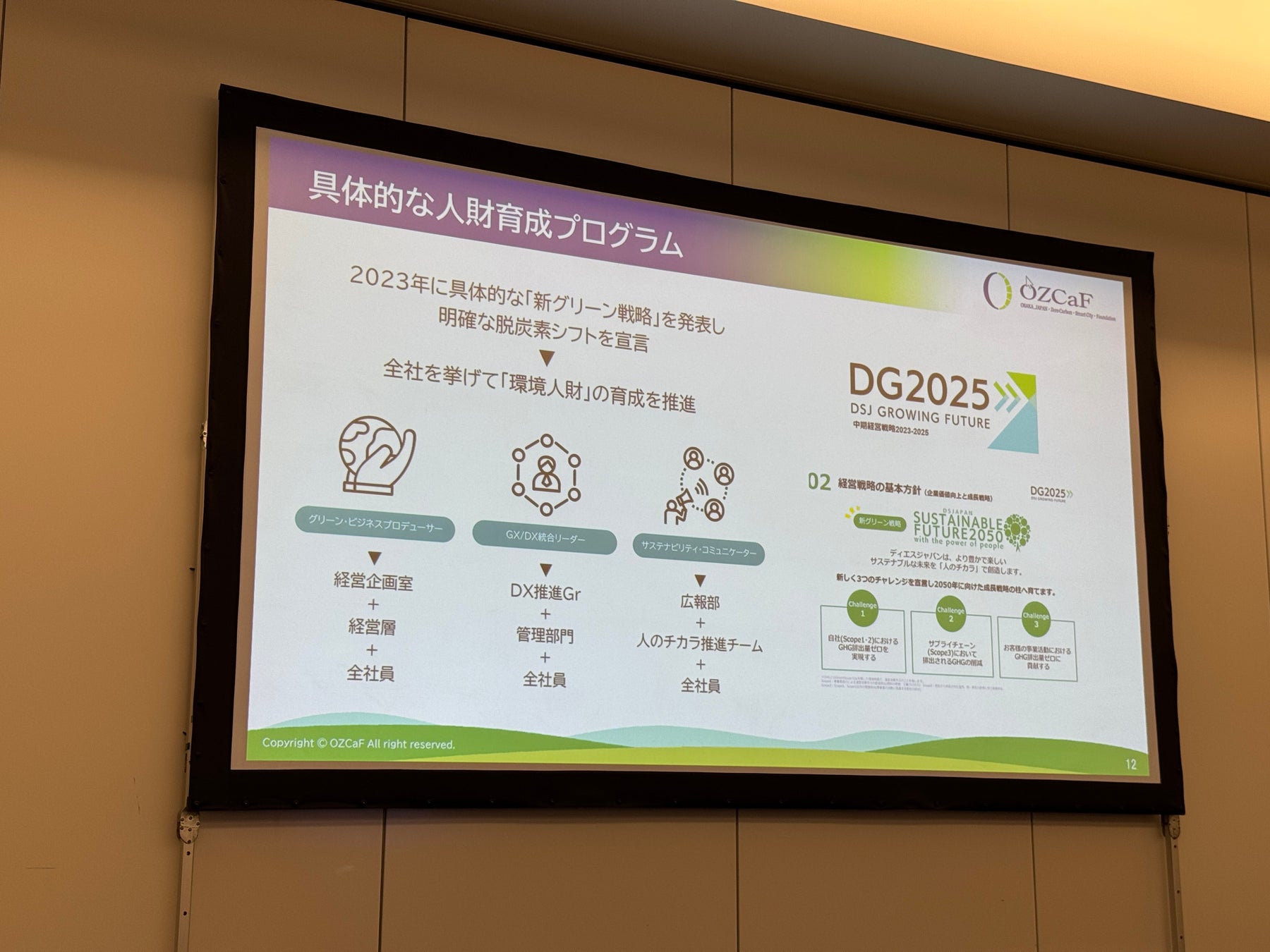

未来を創る3つの「環境人財」像

では、この不足している「絵を描ける人材」、すなわち「環境人財」とは、具体的にどのようなスキルセットを持つ人物像でしょうか。

3つの人材像の定義

グリーンビジネス・プロデューサー

脱炭素技術や環境規制といった専門的な知識を、単なる制約ではなく新たな事業機会として捉え、具体的なビジネスプランを企画・実行できる人材です。市場のニーズと自社の技術を結びつけ、収益を生むグリーン事業を創造するプロフェッショナルです。

GX × DX人材

環境(Green Transformation)とデジタル(Digital Transformation)を掛け合わせ、業務プロセスの変革や新たな価値創造を主導できる人材です。例えば、エネルギー使用量のデータをAIで分析して最適化したり、デジタル技術を用いてサプライチェーン全体のCO2排出量を可視化するなど、GXとDXの融合を推進します。

サステナビリティ・コミュニケーター

企業の環境への取り組みを、社内外のステークホルダーに対して効果的に「見える化」し、発信・伝達することで企業価値を高める人材です。投資家や顧客、そして従業員に対し、自社の活動の意義と成果を魅力的に伝え、共感と信頼を獲得する役割を担います。

株式会社ディエスジャパンが示す、社員主導の環境人財育成プログラム

これらの多様なスキルを持つ人材を、企業はどのようにして育てていけばよいのでしょうか。次に、具体的な事例を見ていきましょう。

株式会社ディエスジャパンでは、トップダウンとボトムアップの融合によって人財育成が推進されています。

まず経営陣が中期経営計画で「新グリーン戦略」を発表し、全社的な方向性を明確に宣言しました。これに呼応する形で、部署や役職の垣根を越えて全従業員から参加者を募り、12のボトムアップ型プロジェクトチームを発足させました。

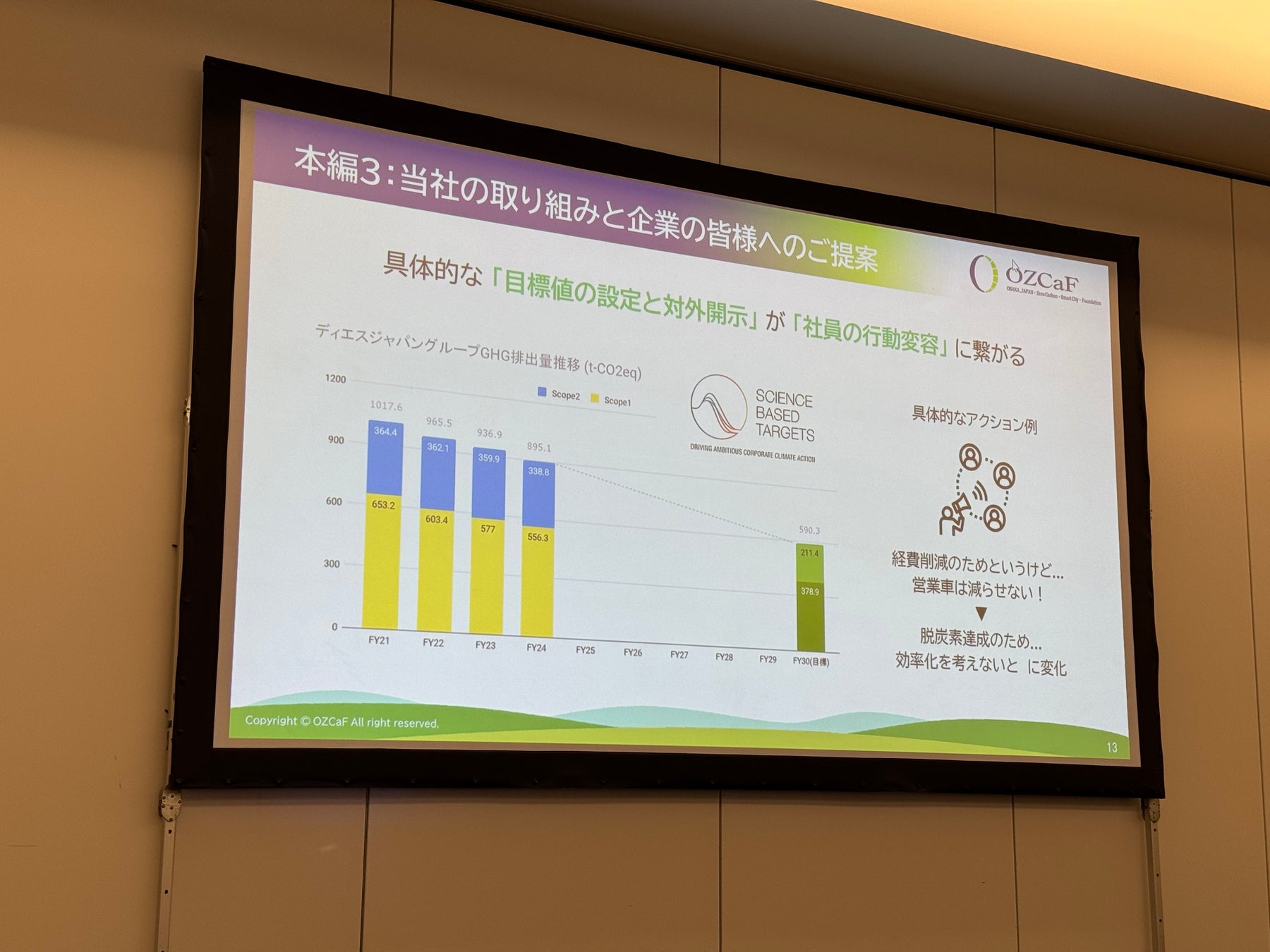

目標はSBT(Science Based Targets)認定を取得し、パリ協定が求める水準と整合した科学的根拠に基づく目標として「CO2排出量を46%削減する」という具体的な数値を設定しました。この明確なゴールが、全社員の意識と行動を変えました。

具体事例としては、231台あった営業車の削減です。従来「車があって当たり前」だった営業スタイルに対し、全社で脱炭素目標を共有したことで、「この訪問は本当に車で顔を出す必要があるのか?」という問いが生まれました。結果として、業務の効率化とCO2削減を同時に達成するマインドセットへ転換することができました。

他にも、

当事者意識の醸成: 社員一人ひとりが「自分ごと」として環境問題に取り組むようになる。

社会貢献へのワクワク感: 自分の仕事が社会に貢献しているという実感と誇りを持つようになる。

自己成長への意欲向上: 新しい知識を学び、挑戦することへのポジティブな意欲が出る。

会社への愛着と一体感の向上: 共通の目標に向かうことで、組織としての一体感が醸成される。

といった、組織風土にポジティブな変化をもたらしています。

大きな目標達成には協業が大切

2050年カーボンニュートラルという目標達成の鍵は、「環境人財」の育成にあります。しかし、その育成は一社だけの努力で完結するものではありません。業界や企業の垣根を越え、知見を共有し、共に学ぶ「協業」が、取り組みを加速させる方法です。

その協業を実践する場が、すでに3063以上の多様な団体が参加するプラットフォーム「OZCaF」です。ここでは、セミナーで知識を得るだけでなく、まさに「絵を描ける人材」たちが集い、具体的なビジネス創出に向けたプロジェクトも動き出しています。

2050年は遠い未来ではありません。その時に勝負できる人材を、今から育てることが重要です。

トークセッション:「挑戦が評価される関西へ」—未来を創る文化の醸成

講演に続いて行われた登壇者4名での対談は、以下の3部構成で行われました。

第1部:挑戦が評価される関西へ — 各現場からの視点

第2部:挑戦を応援できる風土づくり — 制度、文化、意識の変革

最終部:未来の挑戦者たちへのメッセージ

第1部では、経済団体、行政、中小企業、そして教育・研究という異なる立場から、「挑戦」をどのように捉え、実践しているかが具体的に語られました。しかし、個々の力強い挑戦が存在する一方で、それらが点在するだけでは持続的なイノベーションには繋がりません。

中小企業の立場から登壇した北條は、自社だけでは対応が難しい「脱炭素」という新しいテーマに対し、他社と連携して「見える化プロジェクト」を立ち上げた実践的アプローチを紹介しました。

第2部では、議論を通じて、挑戦を支える風土づくりが単一の施策で実現するものではなく、失敗を許容する制度設計、プロセスを評価する組織文化、そして挑戦に関わる当事者双方の成熟した意識改革が不可欠であること等が対談の中で述べられました。

北條からは、社内で脱炭素の取り組みを始めた当初は共感者ゼロの状態から、3年かけてビジョンを訴え続け、共感する社員を20%まで広げた実体験を紹介。その過程では役員会で「こんなことをやって意味があるのか」と厳しく批判されながらも、未来を見据えた明確なビジョンを貫いてきた経験を話しました。

この経験から、具体的な形になる前の漠然とした課題やアイデアを気軽に相談できる「ハードルの低い、優しい場」の必要性を提言しました。

セッションの締めくくりとして、登壇者から会場の参加者、特にこれから関西で新たな挑戦を担う人々へ向け、メッセージが送られました。

北條からは、「AIの進化により、人にしかできない「考える力」の強化がますます重要になります。そのための人材育成は一社では難しい。多様な知恵を集めて新しい関西を共に創っていきたい」と、語りました。

ディエスジャパングループは、リユーストナー製造販売のトップランナーとしての実績を生かし、オフィスから環境負荷低減と持続可能な社会の実現に貢献する企業です。働く場づくりを通じて「仕事をもっと楽しく」「共生社会を実現」するために、「人のチカラ」を信じて、をミッションに掲げ、より豊かでサステナブルな未来を創造します。

会社名 :株式会社ディエスジャパン

代表者 :北條 陽子

所在地 :大阪府東大阪市吉田本町3-3-45

設立 :1985年5月1日

事業内容:トナーカートリッジ・インクリボン・BJインク・PPCトナー・磁気製品・PPC用紙・専用用紙・各種プリンター・複合機・LED照明・エアコン・パソコン・周辺機器全般の販売、パソコンリサイクルならびにデータ消去業務・プリンター修理

公式サイト:https://www.dsj.co.jp/

公式Facebook:https://www.facebook.com/dsj.co.jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/dsj.co.jp/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- イベント

- ビジネスカテゴリ

- 環境・エコ・リサイクル経営・コンサルティング

- ダウンロード