WAVE1、東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター(DMTC)のマンション防災教育コンテンツを制作し、モニター訓練を実施

防災力強化と在宅避難体制構築を目指し、9月20日にモニター訓練を実施。モニター訓練で得られたフィードバックや熊本地震の教訓をもとに内容をアップデートした講座「The マンションレジリエンス」を開講

株式会社WAVE1(本社:東京都杉並区、代表取締役:吉村拓也)は、東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター(DMTC)より、「The マンションレジリエンス」教育コンテンツの制作を受託し、完成いたしました。

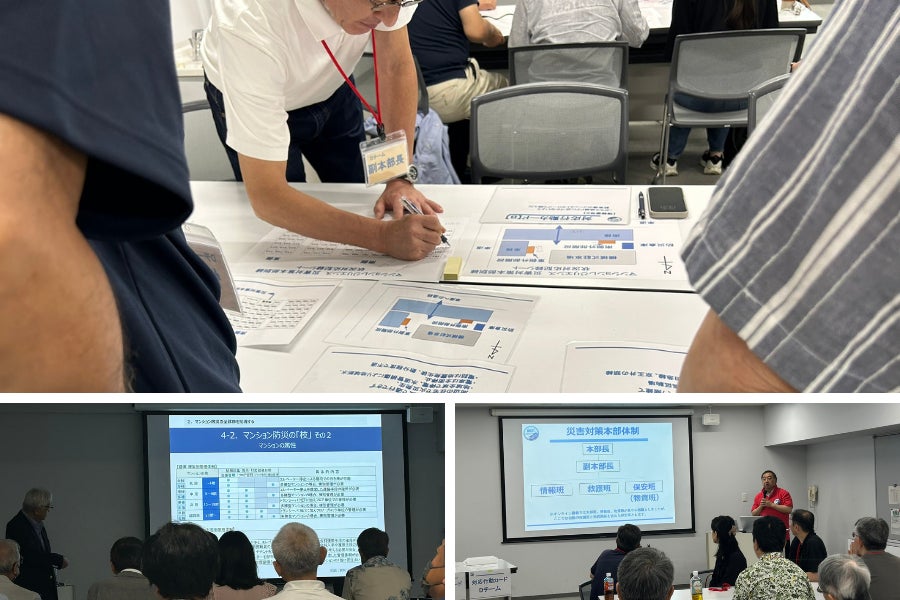

これを受け、2025年9月20日、マンション管理組合役員・住民代表等20名の参加によるモニター訓練を東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンターにて実施し、教育内容の実用性・改善点についてフィードバックを得ました。

「The マンションレジリエンス」について

「The マンションレジリエンス」は、マンションを「住民の暮らしを守る建物」として、自助・共助・行政対応の観点から、住民と管理組合が防災上必要な行動を実践できるようになることを目指した教育プログラムです。ルール策定、備蓄、住民間コミュニケーション、初動行動や復旧までを想定したワークショップ等を含んでいます。

このプログラムは、東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンターの新専門プログラム「The マンションレジリエンス」として2025年12月6日(土)、2026年2月7日(土)に開講されます。

Theマンションレジリエンス講座の詳細

→ https://tdmtc.tokyo/apartment_resilience/

モニター訓練の実績

◉実施日:2025年9月20日

◉参加者数:約20名

◉内容:プログラム講義+ワークショップ形式で防災アクションプランを作成・発表

◉主な成果・フィードバック:

・マンション特有の共用設備および構造条件を踏まえた備蓄・生活継続の課題の具体化

・住民間での共助体制の重要性認識の向上

・防災マニュアルや住民ルールづくりの必要性の再確認

・教育内容が管理組合と住民双方で実践可能と評価多数

熊本地震で分譲マンションが経験した教訓を活かす

熊本地震(2016年)では、多くの分譲マンションが被災し、その復旧・生活再建過程において、マンション特有の防災上の課題と教訓が明らかになりました。

教訓と影響

-

共用部分・設備の被害と生活継続性への影響

熊本県内の分譲マンション566棟のうち、527棟で何らかの被害があり、中破(「大規模補修が必要」)と判定されたものが約9%(48棟)にのぼりました。旧耐震基準のマンションでは大破も含まれる被害が発生し、新耐震のマンションでも中破の被害が報告されています。被害が“軽微・中程度”でも共用設備(下水配管、トイレ、エキスパンションジョイントなど)が使用不能になることがあり、生活継続が困難となるケースが多数ありました。 (参照:九州免震普及協会:第4回 熊本地震における建築物の被害)

-

在宅避難を選ぶ住民・共助の必要性

建物が構造的に大きな被害を受けなかった場合でも、揺れの恐怖や余震、共用部・設備の使えなさから住民がマンションを出て避難所や車中泊などを選択したケースが見られ、「在宅避難」が想定どおりにはできなかったという声があります。(参照:九州免震普及協会:第4回 熊本地震における建築物の被害)

-

合意形成・住民意思決定の困難さ

被災マンション法の適用に際して、公費解体などの重要な決定をするための“管理組合や住民間での合意”が時間を要し、場合によっては申請の期限に間に合わないなどの問題が生じました。住民間での情報不足や見通しの共有が不十分であったことが復旧の遅れにつながったという報道があります。

-

行政の制度対応・罹災証明等の手続き

当初、マンション住戸単位での罹災証明の申請しか認められておらず、管理組合単位での申請が始まるまで時間がかかったことなどが報告されています。これにより、共用部分の被害把握や復旧支援が遅れる原因となった事例があります。

これらの教訓は、「建物構造の耐震性評価」「共用部・設備の被害を含めた防災力診断」「住民間・管理組合と行政との情報共有と合意形成」「在宅避難を可能とする設備・備蓄・初動対応」「制度・罹災証明等行政手続きの円滑化」などの項目が防災対策で重要であることを示しています。

なぜWAVE1が「The マンションレジリエンス」に注力するのか

WAVE1はこれまで、「建物ごとの防災力診断」を事業の柱としており、マンション・集合住宅の構造・共用設備・安全性などを可視化することで、住民や管理組合がリスクを把握し、具体的な改善を行えるよう支援してきました。この背景と、前述の熊本地震での教訓が重なります。

特に、熊本地震では共用部分の設備被害や住民の合意形成の遅れが、在宅避難や生活再建を困難にした要因となりました。これを教訓として、防災力診断だけでなく、住民教育・訓練・住民間での協力体制づくり・初動対応準備を含めた包括的な対策が不可欠であると考えています。

また、新聞・調査記事等において、マンション住民の多くが被災時には「自宅マンションで在宅避難する」ことを想定しており、その一方でマンション全体での備蓄や防災マニュアルの整備が十分でないとの指摘があります。これらは行政にとっても重要な政策課題となっています。

引用例:

「タワーマンションの住民69.2%が、大地震被災時に自宅にとどまることを想定」しているアンケート結果。(つなぐネットコミュニケーションズ「マンションの防災対策に関するアンケート)

「多数世帯が避難所ではなく自宅マンションでの被災生活を想定しているが、備蓄や共用部の対応、マンション全体でのマニュアル整備が不十分」などの調査結論。(行政オンライン:自治体の防災マネジメント[21]マンション防災の課題と展望(上)──熊本地震被災マンションアンケート調査を踏まえて)

これらの現状を受けて、行政もマンションにおける在宅避難体制の構築を政策の柱に据えることが望まれます。WAVE1は、「建物診断」+「住民教育・訓練」+「制度・ルールづくり支援」の三位一体でのアプローチが、この行政課題の解決に寄与すると信じています。

マンション防災と在宅避難―行政課題解決への接点

マンション防災と在宅避難体制の整備は、住民の安心・安全を守るだけでなく、避難所運営や復旧支援といった行政が直面する課題の解決にも直結します。「The マンションレジリエンス」は、この両面をつなぐ仕組みとして機能し、以下のような効果が期待されます。

-

避難所負荷の軽減:

マンション住民が在宅あるいはマンション内共助である程度の生活の継続ができる体制があれば、避難所への集中を避け、行政・自治体の対応負担を減らせます。 -

生活の質・安全の確保:

共用設備や備蓄・初動対応が整っていないマンションは、揺れの恐怖や余震時の不安・生活不便から住民がマンションを離れることを選択してしまう例が、熊本地震で見られました。これを防ぐために、住環境を含めた準備が不可欠です。 -

復旧・応急支援の迅速化:

罹災証明制度、公費解体・補修制度などの手続きがマンション単位で円滑に行われる形が整っていることが、復旧を早める鍵となります。熊本地震では、申請期限や合意の取りづらさが遅延要因となりました。

今後の展望

今回のモニター訓練で得られた知見や熊本地震の教訓を踏まえ、WAVE1は「The マンションレジリエンス」をより実践的かつ汎用性の高いプログラムへと進化させていきます。教育内容の改訂にとどまらず、実地導入や行政との連携を通じて、マンション防災の新しいモデル構築を目指します。

-

教育コンテンツの改訂・拡充

モニター訓練で得られたフィードバックをもとに、「The マンションレジリエンス」教育コンテンツを熊本地震等の教訓に照らして改訂します。具体的には、共用設備被害の想定、住民合意形成支援、コミュニケーション促進、初動マニュアルの詳細設計を強化します。 -

複数マンションでの実地導入

管理組合、マンションデベロッパー、自治体と連携し、本プログラムを複数のマンションで導入。住民訓練や防災計画策定の補助モデルの構築を目指します。 -

行政・制度面での協働

罹災証明手続きの簡便化や、マンション単位での判定・認定制度の周知強化について提案・協働し、政策面での改善に寄与します。

会社概要

株式会社WAVE1

代表取締役:吉村 拓也

所在地:東京都杉並区方南1-13-8

設立:2018年1月19日

事業内容:建物の防火・防災力診断及びコンサルティング、消防・防災訓練等の防災イベントの企画・実施、消防設備及び防火設備の保守・点検・工事、消防設備業界に関わるITソリューションの運営

会社ホームページ:https://wave1-group.co.jp/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像