田村淳さん・横澤夏子さん登壇!水難事故予防に向けて多角的視点で議論「日本財団 海のそなえシンポジウム2025」を開催

水難事故の予防コミュニケーションなど新しい施策も初公開

一般財団法人うみらい環境財団は、日本ライフセービング協会、日本水難救済会とともに日本財団が企画・統括する海のそなえプロジェクトの取り組みの一つとして、昨年度に引き続き田村淳さんや新たに横澤夏子さんらをお迎えし、2025年5月22日(木)、TOKYO FMホールにて「日本財団 海のそなえシンポジウム2025」を開催しました。

3か年計画の2年目となる本シンポジウムでは、昨年度、常識を疑った結果得られた気づきを出発点に、データ・フローティングアイテム・教育プログラムの3つの観点で登壇者それぞれの立場から議論。また、新たに実施したヒヤリハット調査に基づいた水難事故の予防コミュニケーション「これで、おぼれた。『おぼれ100』」をはじめとする今年度の施策についても発表しました。

このイベントは次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

海のそなえシンポジウム特設サイト:https://uminosonae.uminohi.jp/2025/symposium/

昨年の施策から見えた課題

オープニングディスカッションでは、日本財団の海野常務が「足りなかったのは情報ではなく、それをどう受け取り、どう活かすか、つまり“ものの見方”だったんです」と、すでにある情報を「どう伝えるか」「どう届けるか」という部分のズレを指摘。昨年度から引き続きご登壇の田村淳さんも交え、進行していきました。

<視点1:データの集め方に偏りがあった>

これまで行政で集められていたデータでは、「人はどのように溺れるのか」についての具体的なシーンやシチュエーションが明らかになってはいませんでした。海のそなえプロジェクトでは、こうした状況を打開すべく報道調査を実施するとともに、ヒヤリハット調査(※1)を行いました。これは、2024年度に行った全国調査(※2)の『約5人に1人が溺れた経験がある』という結果から判断するに、結果的に助かっているがためにニュースにもならず記録に残っていない”事故未満の溺れ”が数多く発生しているのではないかという考察から、実際に「ヒヤッとしたけど助かった」「流されたけどなんとか戻れた」などの体験談を集めたものです。人の行動を変えるという視点で、これまで見えていなかった「兆し」を捉えることを目指しました。

「実は、こうした“ヒヤリ”の中にこそ、事故を未然に防ぐためのヒントが隠れていると思うんです」という海野常務に対し、田村さんは「思ってるより冷たくて体がこんなにこわばるのも、入ってみないとわからなかった。潮や川の流れも実際入ってみると体の持っていかれ方が違う」と海や川での体験を話しました。

※1:ヒヤリハット調査 / 日本財団 海のそなえプロジェクト

https://uminosonae.uminohi.jp/2025/report/assets/pdf/20250522_hiyarihatto.pdf

※2:「海のそなえ」水難事故に関する調査サマリー / 日本財団 海のそなえプロジェクト

https://uminosonae.uminohi.jp/2024/report/assets/pdf/20240619_01_report_summary.pdf

<視点2:情報の見せ方を変える必要があった>

“自分には関係ない”と思われた時点で、その情報は心に引っかからないことや、この温度差こそがこれまで見落としてきたポイントだったことを提起しました。「正しいデータや情報だとしても、そのまま伝えるだけでは人には届かない」と海野常務。8歳の娘さんがいらっしゃる田村さんからは「娘は『離岸流』は理解しない。響く人には響くけど、多くの人に届いている情報ではない」というコメントもありました。

<視点3:伝え方そのものがズレていた>

情報量の多い現代においては「大事なことだから言えばきっと伝わる」という思い込みは通用せず、必要なのは“生活者の目線に立った発信”をすること、また“誰が伝えるか”も大事です。例えば、若い人向けなら文字よりもショート動画のほうが有効かもしれないこと、同じ話でも、政治家や研究者が伝えるよりインフルエンサーやタレントなどが言った方が伝わることもあるということです。海野常務は「これからの時代、大切なのは正しいことを言うことじゃなく、“届くように伝える”こと。この視点の転換が求められているんじゃないかと思うんです」と話しました。

以上を踏まえ、海野常務は「なぜ溺れたかを知る、共感できる形に変える、届くように伝える、の順番で進めてこそ、“そなえ”は広がると思います。そのために、私たちは「これで、おぼれた。『おぼれ100』」というプロジェクトを始めました」と昨年度からのアップデート含め今年度の施策を発表しました。

▼「これで、おぼれた。『おぼれ100』」詳細

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000161057.html

『おぼれ100』を見た田村さんは、その意外な溺れのシチュエーションに驚きつつも、「僕は“浮力を持ちなさい”とここ(昨年開催の本シンポジウム)で教わったので、いつも車に浮力を積んでいます」と昨年の学びから実行にうつしているというエピソードを話しました。

ヒヤリ体験こそが、未来のそなえにつながる

田村さんMCでスタートしたテーマディスカッション①。最初のテーマは「見えない“おぼれ”を見える化するデータの力」と題し、溺れの定義について深掘りしました。

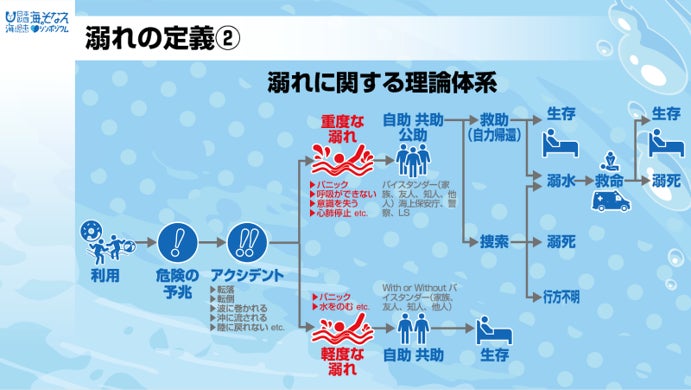

中央大学 研究開発機構教授の石川さんは、「既に定義されているのは、医科学でいう“溺水”と“溺死”です。溺水とは水が気道に入ることでの呼吸機能障害で、溺水が原因で死亡した場合が溺死です」とフロー図や調査結果を示しながら、溺れを「自然水域・プールにおける溺水または、 溺水に繋がる状態・状況 」と再定義し「重度の溺れ」と「軽度の溺れ」に分類しました。

重度の溺れ:溺水や溺死を含む、救助が入ったり命に関わったりするケース

軽度の溺れ:事故にはならなかったけど、本人が「危なかった」と感じたヒヤリ体験

データにあがってこないような“軽度の溺れ”の声を拾うことで、これまで見えなかったそなえのヒントが見え、このヒヤリハット調査や報道調査、既存の行政機関データから得られたすべての知見を集約して作成したのが、「これで、おぼれた。『おぼれ100』」です。

報道情報を収集・整理し、子どもの主な事故パターンとして分析している、河川財団の菅原さんによると、川の「浅い場所」で当初活動していたにもかかわらず事故に遭った事例が約4割という結果が出ているとのことで、さらに、こうしたパターンを分析すると「流れ」の存在が見え、多くの場合は最終的に「深み」に到達していることが分かりました。「急流に入り、おぼれた。(No.49)」のようなシチュエーションを、具体の数値等でメカニズム化したり、シミュレーション動画や河川での疑似体験映像を用いながら解説。映像を見た田村さんは「恐怖感が増して、気をつけようと思いました」とより水難事故対策への意識を強めました。

朝日新聞の寺田さんからは「新聞では、“重度の溺れ”を基に発信することが多く、過去に啓発記事を書いてきた先輩に聞いても、伝えにくいという実感はあったそうです。重大な事故だけを伝えると『自分は大丈夫』と思ってしまう人もいるので、自分ごとにしていく伝え方を試行錯誤したいと思いました。「これで、おぼれた。『おぼれ100』」は、対策に至るまでになんで溺れるのかも書いてあるので、一番伝えたいことが腑に落ちるようになっていて、メディア視点でもわかりやすくていいと思いました。一方で、特異な例になっていないかなどは検証する必要があると思います」とメディア視点での見解もありました。

これまでの話を聞いた田村さんは「海に囲まれた国に育った僕たちは、海と川のおもしろい部分だけじゃなく危険な部分も、自分から情報をキャッチしていかないといけないと感じました」と思いを語りました。「溺れは様々でまだまだわからないことが多い。皆さんの経験や声が集まることでより意味のある情報になる。“つくっていくデータ”の時代に変わってきていると思います」と石川さん。菅原さん、寺田さんからもそれぞれの立場から「そなえられる社会」を皆でつくっていくための意気込みなどがありました。

着たくなるフローティングアイテムとは?「まずはお風呂で着用したい」と横澤さん

横澤夏子さんをお迎えして進めたテーマ②は「フローティングアイテムを“着たくなる”ものにするには?」です。フローティングアイテムとは、海や川で体が浮くためのアイテムのことで、その進化や広がり方について考えていきました。

3人のお子さんのママでもある横澤さんは「保育園に歩いていく際は、カニ歩きだ!とかフォーメーションを変えながら事故に気をつけている」と子どもから目を離せないと感じたエピソードを語り、ご自身も日本海沿いに住んでいて海を身近に感じていた経験から「子どもも海嫌いにはなってほしくないし、遊んでほしい」と海に対する思いを話しました。

「うちは大丈夫」と思う親御さんも多い一方、どうすればライフジャケットなどを“当たり前”にできるのか、香川県教育委員会の増田さんよりお話いただきました。「必要なときに準備できる環境づくりと子どもたちの体験機会の充実を進めています」と、香川県内の小学校で行われているライフジャケットを活用した水泳授業の様子を公開し、具体的な取り組みを紹介しました。ライフジャケットの着用によって、水を怖がっていた子どもにも効果があり、少しずつ自分の力で浮くことができるようになったという記録があるそうです。香川県教育委員会には県内の企業からライフジャケットの寄付もあり、無料で貸し出し(ライフジャケットレンタルステーション)を行っているとのことです。

また、muta JAPAN株式会社の内海さんは「ライフジャケットは『ダサい』『汚い』というイメージがありましたが、“安全=かっこいい”をキーワードに、着たくなるフローティングアイテムを開発しています」と、ご自身のスーツも海辺で着れるかっこいいアイテムであることを例に紹介。同社のモデルである仁枝さんにも実際に浮力のあるアイテムを着ていただき、会場で披露しました。それを見た横澤さんは「かっこいい〜!海の男って感じ!」とスタイリッシュなアイテムに感動した様子でした。

一方、親子向けのフローティングアイテムを多く取り扱う、株式会社タバタの山口さんは「浮力体といっても、泳力や経験、年齢によって用途を変えた方がいいと考えています。子どもたちの好奇心を惹きつけて、しっかりと海を楽しんでもらえるアイテムをつくっています。子どものワクワクする気持ちを応援することによって、楽しむためには装備があった方がいい、むしろ着用している方が活動範囲が広がる、というアプローチがしたいです」と家族で楽しむ様子が浮かぶようなコンセプトを語り、実際にライフジャケットを披露しました。中には、空気で膨らますタイプやホイッスルがついていて助けを呼べる仕様になっているタイプなどもあり、横澤さんも「子どもの好奇心を邪魔しないのがいいですね!」と興味津々でした。

「使いたい時に使える環境をつくること、できるだけ多くの子どもたちに体験をしてもらうこと、子どもから親、そして学校から地域に大事さを広げていきたい」と増田さん。内海さん、山口さんも「正しく安全に」と今後のアイテム開発への想いを語りました。最後は、横澤さんが「うちはお風呂でライフジャケットを着て練習してみたいと思います」と“自分ごと”としての意気込みを見せ、テーマ②を締めくくりました。

危険を知り、命を守る。おぼれないための教育

引き続き横澤さんと一緒に展開したテーマ③は「危険を知り、命を守る。おぼれないための教育」です。海や川での事故を防ぐには、どう教えるかがとても大切であり、その伝え方や人づくりのヒントを探っていきました。

まず、日本ライフセービング協会 副理事長であり、成城学園 教諭でもある松本さんより「先生は子どもを泳げるようにしてあげたいという想いから、学習指導要領にもある“溺れないための技能”をしっかりと捉えきれていない側面があります。それは“浮く、沈む、潜る、呼吸を確保する、色々な浮き方に挑戦する”等です。泳力の確保を急ぐあまり、ここをおろそかにしてはいけません。子どもたちの命を守るために何よりも優先してやろう、ということが一番言いたいことです」と、現役教員でもある立場から話しました。また、「着衣泳は事故が起きた後の疑似体験や対処行動の学びなので、まずはそのような状況にならないようにするための方法を、主体的に考えていけるような組み立てが最も大切です」と話し、保護者や子どもへのアンケート結果を示しました。アンケートによると、保護者は「水域で安全に活動できる知識や対策の指導をしてほしい」と子どもが成長した先の“安全の自立”まで考えた教育を望んでおり、子どもたちも水難事故を防止するための授業が必要であると感じているとのことでした。一方で「教員が教えるのは難しい」という回答もあり、松本さんは「学校は水辺の安全教育団体と繋がって、先生たちにとっても無理なく展開していけるような仕組みをつくっていくことが課題です」と話しました。

日本水難救済会の遠山理事長は「水の事故を防ぐには“事前のそなえ”が不可欠で、事故防止への意識、正しいそなえ、そして万が一の時の対処法の3つをしっかり理解する教育が必要です」と、現在の教育現場やそれを支える人材という視点からの課題について触れ、「一方で、その3つを教えられる人がなかなかいないんです。だからこそ、まずはそういう教育を行うことができる人材を育成し、どの地域においても、そういう人材がいる社会をつくる。そして、全国でそういう教育に携わる人が情報交換ができるネットワークをつくることが課題です」と話し、「皆さんと協力して、そういうシステムをつくっていきたいです」と今後の展望についても語りました。

また、長岡技術科学大学で工学の観点から水難対策に取り組んでいる斎藤先生からも、ビデオ出演という形で「水の中は『見えているようで、実は見えていない』という錯覚があり、透明なプールでも10メートルほど離れた位置にいる人の足元は見えにくくなり危険を見落としやすく、「浅い」「安全」という思い込みが事故のきっかけになります。また、たとえ透明な水でも陸からは簡単に発見できず、溺れてしまった人は、発見の遅れにより命を落とすケースが多いです。この「水の錯覚」を理解し、あらかじめリスクを知っておくことが、水の事故を防ぐ第一歩になります」と水難事故の特徴についてコメントをいただきました。

子どもの事故予防の専門家として子どもに届く伝え方を研究している、大阪大学大学院 特任研究員の岡さんは「子どもは経験が浅いので、自分の見たものや感じたことが全てです」と、実際に子どもの視界を大人が体験できるグッズ「チャイルドビジョン」を紹介し、「『今が全て自分が中心』の世界で生きている子どもの視野は大人の視野の7割程度と言われており、大人は子どものその特性を理解して、声かけをしてあげるというのが非常に重要です」と話しました。やみくもに大人が「気を付けなさい」と言うよりも具体的に「あの部分は深いから、行っていいのはここまで」と教えながら子どもが体験を重ねていくことで、“危険に気づく力”が育っていくとのことで、「重大事故にならないよう安全を確保した上で、体験させながら教えるというのが大事だと思います」と話しました。

3名のお話を聞いた横澤さんは「本当に勉強になりました。“怖い”もある程度知っておかないと、思いっきり楽しめないと思いました。そなえて海に行きたいと思います」と話しました。

「海のそなえは、みんなでつくる」水難事故防止を自分ごとにするための新たな施策も

エンディングトークでは、海野常務が3つのテーマについて振り返り、「見えない溺れが予防に繋がることや、着たくなるフローティングアイテム、おぼれないための教育の必要性。これらを“行動”につなげるために、私たちはこれから3つのプロジェクトを進めていきます」と今後の施策について話しました。

<今後の施策>

1)「これで、おぼれた。『おぼれ100』」をSNSなどを活用し、全国に広げていく

2)神奈川県の三浦海岸海水浴場に『海のそなえハウス』という施設をつくり、

さまざまなフローティングアイテムを実際に試して楽しく対策する機会を提供する

3)カヌー・スラロームセンターでの溺れないための体験教育プログラムの実施で、

実際に流される感覚を“安全に”体験できる新しい学びの場をつくる

そして最後に、「そなえは知識ではなく、“文化”だということです。命を守ることは特別な誰かだけが頑張ることではありません。合言葉は『海のそなえは、みんなでつくる』。その最初の一歩は、ここにいる皆さんがそれぞれの場所でできることを始めてくださること。一緒に力を出し合って、文化を育てていきましょう!」と総括しました。

<イベント概要>

|

主催・共催 |

主催:うみらい環境財団 共催:日本財団 日本ライフセービング協会 日本水難救済会 協力:河川財団 水難学会 |

|

プログラム |

1. オープニングディスカッション 2. テーマディスカッション 1) 見えない“おぼれ”を見える化するデータの力 2) フローティングアイテムを“着たくなる”ものにするには? 3) 危険を知り、命を守る。おぼれないための教育 3. エンディングトーク 終了後、記者説明会を実施 |

|

参加人数 |

152名(関係者・メディアのみ) |

<団体概要>

うみらい環境財団、日本ライフセービング協会、日本水難救済会の3者が推進し、日本財団が企画・統括する、日本初(※)のコンソーシアム型プロジェクト。3カ年計画で「海のそなえ」の新しい常識の浸透を図ることを目標としています。

毎年発生する水難事故の減少を目指して既存の対策の常識を疑い、さまざまな調査により蓄積した科学的データと事実に基づいた新たな情報発信や教育プログラム、双方向でのコミュニケーションの開発等を通じて、国民が自ら共感し主体的に水難予防の意識を醸成することを目的として活動しています。

(※複数団体による水難事故防止のためのプロジェクトにおいて)

https://uminosonae.uminohi.jp/

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像