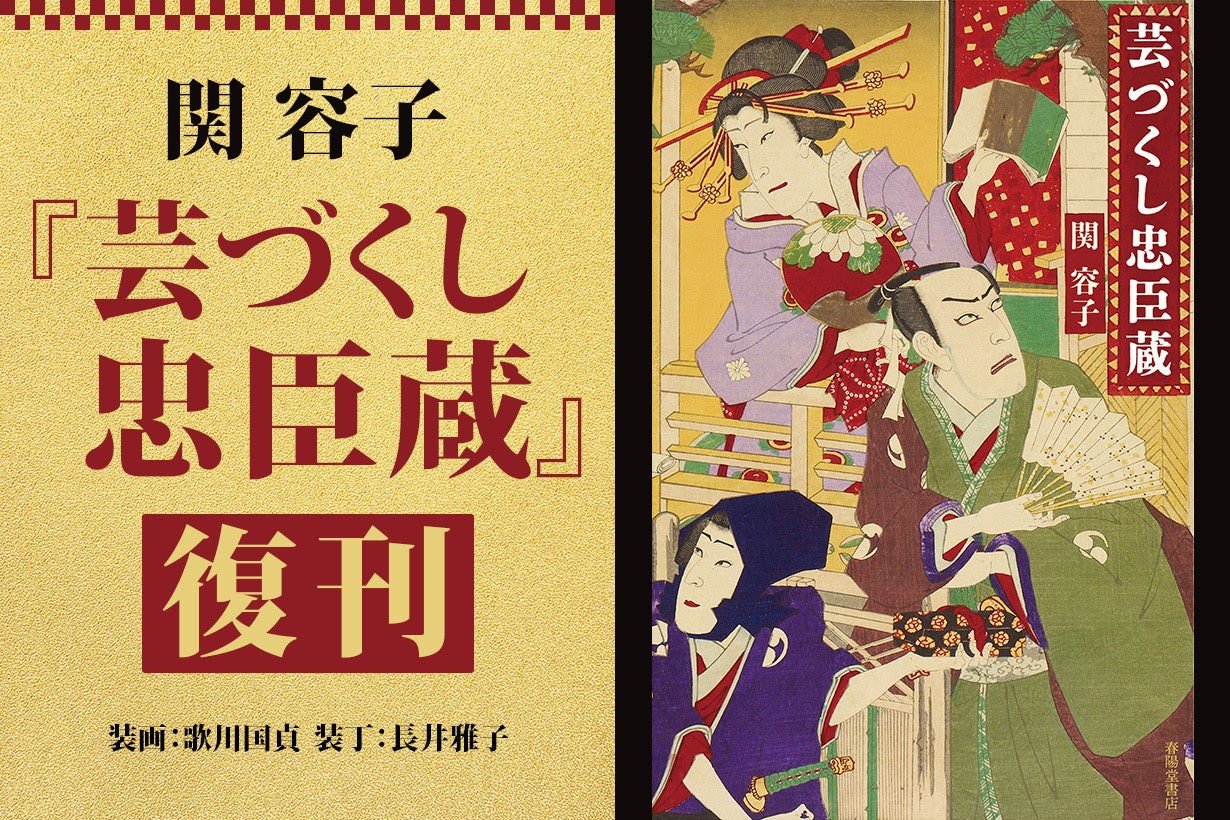

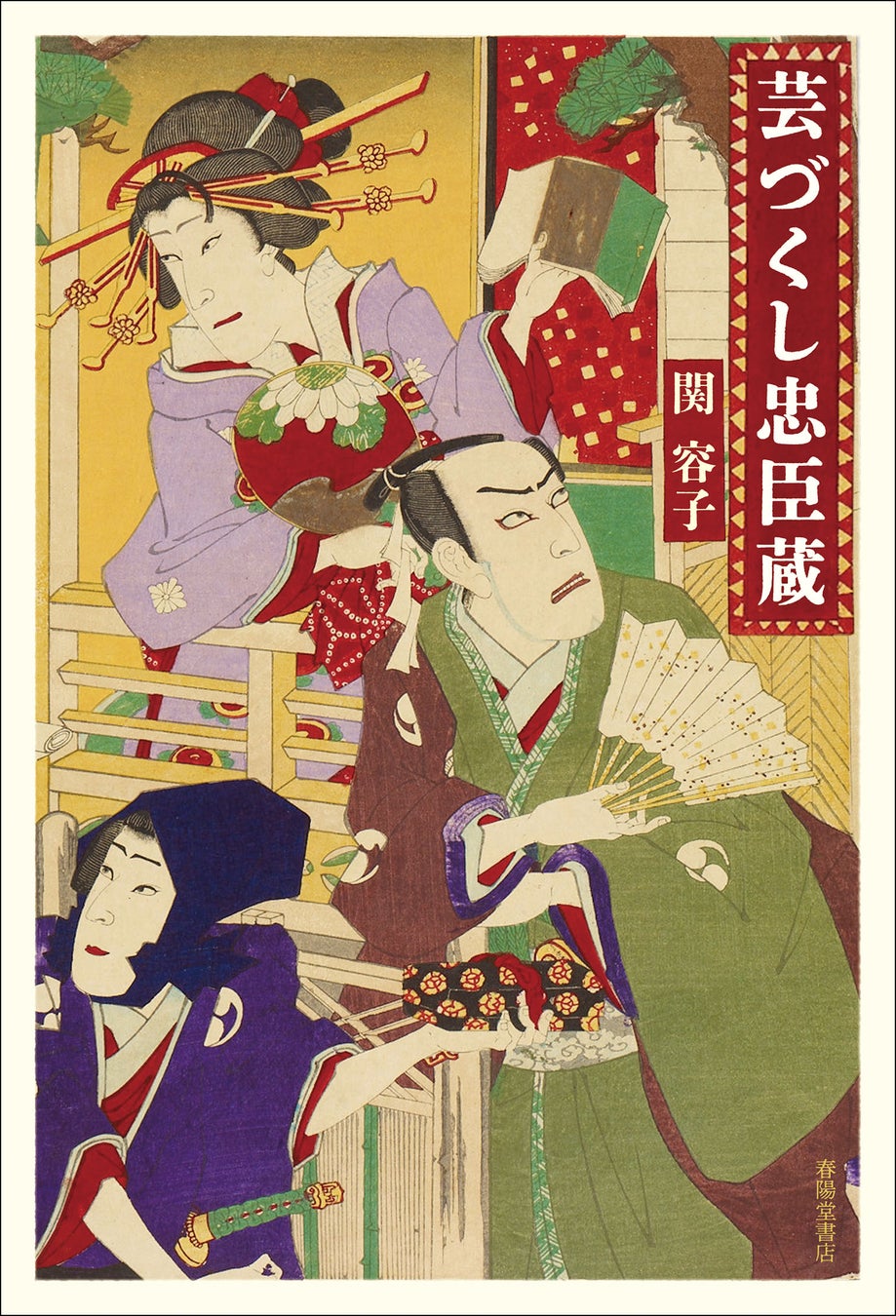

名著『芸づくし忠臣蔵』復刊へ ── 春陽堂書店、クラウドファンディング実施のお知らせ

株式会社春陽堂書店(東京都中央区銀座)は、関容子氏が10年以上をかけて執筆した名著『芸づくし忠臣蔵』の復刊を目指し、クラウドファンディングを実施いたします。

名優たちが心を開いた、エッセイスト・関容子

著者である関容子氏は、1958年に日本女子大学国文科を卒業後、雑誌記者を経て、エッセイストとして活躍されてきました。

1981年には『日本の鶯――堀口大學聞書き』で日本エッセイスト・クラブ賞と角川短歌愛読者賞を受賞。1996年『花の脇役』で講談社エッセイ賞、そして2000年『芸づくし忠臣蔵』で読売文学賞と芸術選奨文部大臣賞をダブル受賞されました。

90歳を迎えた今も現役で執筆活動を続け、歌舞伎座や落語の寄席に足を運び続けています。

造本体裁・書誌情報

判型:四六判/並製 約352ページ

定価:2,400円+税

刊行:2026年2月予定

クラウドファンディング実施の背景

読売文学賞・芸術選奨文部大臣賞をW受賞した名著でありながら、現在は絶版となり入手が困難な状況です。歌舞伎ファンや研究者、読者からは復刊を求める声が多く寄せられていましたが、従来の流通や出版形態では採算が難しく、単独での復刊は容易ではありませんでした。

クラウドファンディングを活用することで、出版のリスクを軽減しつつ、支援者と直接つながる形で復刊を実現することとしました。

応援コメント

この度、関容子先生のご著書『芸づくし忠臣蔵』が復刊されます。時代を超えて芸の中に今も生きる、赤穂浪士の世界…皆様も是非ご一読下さい。

桐竹勘十郎(人形浄瑠璃文楽人形遣い)

歌舞伎の国の芸と夢が詰まっている、書籍の中の一文一文から檜舞台の香りがする、芝居の風そのものを感じる書籍です。

「能の本を書く事、この道の宝なり。」という能の世界の大成者である世阿弥の言葉がありますが、この書籍はまさしく、忠臣蔵にまつわる芸談や逸話が克明に書き記された、歌舞伎の道の宝だと思います。

無論、私もこの本をバイブルにしている一人ではありますが、この度の復刻により、更に多くの人のバイブルになることを祈っております。

尾上右近(歌舞伎役者)

主役を演じる伝説の名優から、猪の後ろ足、「東西」の声をかける係まで、みんなに芸の秘密があって、みんなが芸に生きている。この本を読めば、歌舞伎の世界にどれほど心づくしが満ちているか、感じることができます。

児玉竜一(早稲田大学演劇博物館館長)

豪華リターンと特別なイベント

ご支援いただいた皆さまへの特別リターンをご用意しております。注目は、ゲストを招いたトークイベントです。詳細はクラウドファンディングサイトをご覧ください。さらに、初代松本白鵬氏の妻・藤間正子氏の語りを収録した貴重な一冊である非売品小冊子「おもちゃの三味線」や関容子氏のサイン入り本と、二代目松本白鵬氏による『句と絵で綴る 余白の時間』をセットでご提供いたします。

二代目 尾上右近(おのえ・うこん)歌舞伎役者

曾祖父は六代目尾上菊五郎、母方の祖父に俳優 鶴田浩二。屋号は音羽屋。2004年二代目尾上右近を襲名。2018年1月清元栄寿太夫を襲名。清元の太夫と歌舞伎役者の二刀流で活躍する。

尾上右近丈は、今年3月の「仮名手本忠臣蔵」で桃井若狭助と斧定九郎の役を演じられました。

舞台裏のお話や、これまでの歩みについて語っていただきます。

三代桐竹勘十郎(きりたけ・かんじゅうろう)人形浄瑠璃文楽人形遣い

三代吉田簑助に師事、吉田簑太郎と名のる。1968年文楽協会技芸員となる。2003年三代桐竹勘十郎を襲名。2025年 日本藝術院会員。上演の途絶えた演目にも多く取り組んでいる。

桐竹勘十郎師匠は、人形浄瑠璃文楽人形遣いとして立ち役・女方ともに遣い、2021年に重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されました。

文楽と歌舞伎の『仮名手本忠臣蔵』の違いなどについてもお伺いいたします。

五代目 桂米團治(かつら・よねだんじ)落語家

関西学院大学在学中の1978年、父である桂米朝に入門、桂小米朝を名乗る。2008年、桂米團治の名跡を五代目として襲名。オペラと落語を合体させた「おぺらくご」という新分野も確立。

桂米團治師匠は、人間国宝・桂米朝の長男で上方落語会を牽引する落語家です。

今回、古典落語「七段目」をご口演いただきます。歌舞伎の「七段目」との違いもお楽しみください。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像