牛のゲップを餌で抑制!国内初*の『補助飼料』によるボランタリークレジット、JA鹿児島県経済連とEARTHSTORYが発行

〜EARTHSTORYボランタリークレジットで持続可能な農業モデルの全国展開をともに目指す〜

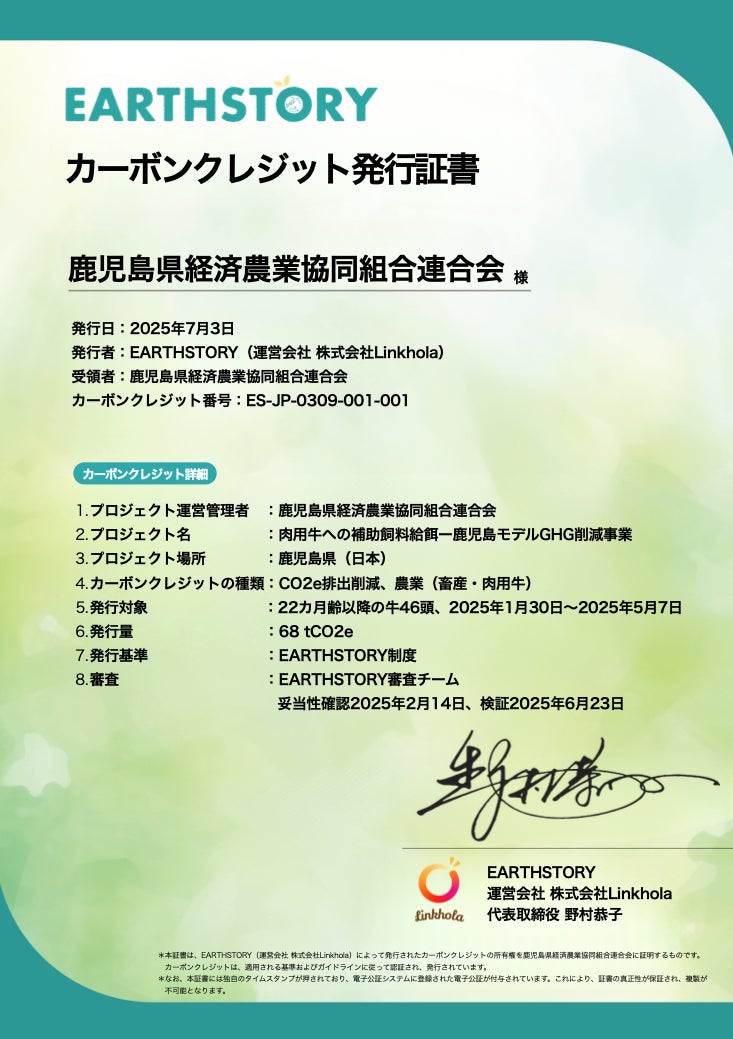

鹿児島県経済農業協同組合連合会(本所:鹿児島県鹿児島市、経営管理委員会会長:柚木 弘文、以下「JA鹿児島県経済連」)と、ボランタリークレジット創出支援サービス『EARTHSTORY』(以下、「EARTHSTORY」)を運営する株式会社Linkhola(本社:東京都港区、代表取締役:野村 恭子、以下「Linkhola」)は、牛・豚・鶏由来のGHG排出削減にかかる新方法論(以下「本方法論」)を開発し、先行して肉用牛を対象としたボランタリークレジットの発行を2025年7月3日に完了したことを本日正式にお知らせします。本件は、Jクレジットよりも先行した、畜産分野における国内初*の「補助飼料」によるカーボンクレジット発行となります。これにより、畜産の排泄物および消化管内発酵由来のGHG排出削減を同時に実現します。 *Linkhola調べ

■畜産由来の温室効果ガス問題

鹿児島県は牛・豚・鶏の飼養頭数が国内トップの畜産県であり、同時に畜産由来の温室効果ガス(GHG)として年間1,777千トンCO₂相当を排出しているという側面もあります。畜産業では、牛の消化過程から発生するメタン(CO₂の28倍の温暖化効果)や、排泄物由来の一酸化二窒素(CO₂の265倍)が大きな環境負荷となっています。日本政府また世界各国で、畜産由来のGHG削減は、カーボンニュートラル達成に向けた喫緊の課題であり、持続可能な地球環境の実現に貢献する社会的意義のある取り組みとなっています。

■ 温室効果ガスを算定する革新的な方法論開発とその特徴

JA鹿児島県経済連とLinkholaは、民間主導のボランタリークレジット制度であるEARTHSTORY(運営:Linkhola)において、3つの畜産、牛・豚・鶏に関する新しい方法論を開発しました。メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)といった温室効果ガスの算定評価の方法論としては、これまで実測方法が難しく、モデル式の算定方法によるものが一般的でした。しかし、IoT技術の発達により、農場における温室効果ガスの計測、算定アプローチも導入可能になりつつあります。

この度、EARTHSTORY制度では、GHG排出削減量の算定にあたり、クレジットの透明性・信頼性を高める実測型の計測・モニタリング手法を推奨した方法論を策定しました。従来のクレジット算定では、国全体の平均値として算出される統計値(インベントリデータ)が用いられることが多く、個々の農場のベースラインおよびプロジェクトにかかる対象データを正確に把握することが困難でした。

本方法論では、実際の飼育環境下で継続的にモニタリングした「実測データ」に基づいて排出削減量を算定するロジックを整備しており、このアプローチは、補助飼料の効果を正当に評価すると同時に、極めて信頼性の高いクレジットの創出を可能にしております。

■ 国内初の畜産分野のカーボンクレジット発行(肉用牛でも国内初)

JA鹿児島県経済連では、中期経営計画に脱炭素活動、カーボンクレジット化事業を重点施策として位置付けており、2024年度から補助飼料の切替えによる温室効果ガス削減(CH4、N2O)を牛・豚・鶏の3種類同時に行う実証プロジェクトを実施しております。

そしてこの度、EARTHSTORY制度に基づき、先行的に肉用牛のボランタリークレジットが68tCO2e発行されました。

●発行日: 2025年7月3日

●プロジェクト名: 肉用牛への補助飼料給餌-鹿児島モデルGHG削減事業

●クレジット発行量: 68 tCO2e

●プロジェクト実施場所:JA鹿児島県経済連の直営農場

●発行対象: 22カ月齢以降の牛46頭(対象期間:2025年1月30日~2025年5月7日)

●発行基準: EARTHSTORY制度

●第三者審査: EARTHSTORY審査チーム(妥当性確認:2025年2月14日、検証:2025年6月23日)

本プロジェクトはJA鹿児島県経済連の実験牧場にて実施されました。IoTを活用した実測型の手法により、補助飼料を成長期の肉用牛に給餌し、開放型畜舎という一定の条件下で温室効果ガス削減効果を検証した結果、68tCO2eの削減が確認されました。

■ 副次便益含むESGを評価するクレジットの意義

本プロジェクトの補助飼料の導入や実測型モデルは、様々な副次的な便益(Co-Benefit)をもたらします。

まず、補助飼料の導入は、ゲップや排泄物由来の地球温暖化の原因ガスであるメタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)だけでなくアンモニア(NH3)抑制にも効果があるため、地域への悪臭・水質汚濁の軽減につながります。また、IoTを活用した実測は、これまでのアナログ飼育管理に、データに基づく科学的アプローチを導入することで、次世代への技術継承を促す「働き方改革」を実現します。さらには、飼料や畜舎環境の改善により、家畜の健康を守る「アニマルウェルフェア」の向上が期待できます。

世界のボランタリークレジット市場のトレンドでは、こうした環境・社会・経済などの複合的な副次便益(Co-Benefit)をもたらすクレジット、プロジェクト市場で高く評価される傾向があります。この仕組みが生産者に新たな収益をもたらし、持続可能な農業の「好循環」を生み出します。

■ 今後の展望:Kモデルの全国展開と、JAと拓く未来の畜産・農業

今回の実証プロジェクトを皮切りに、JA鹿児島県経済連では、気候・湿度や季節変動の影響、肥育ステージ(子牛から出荷直前の成牛まで)の違いによる影響、実測精度の向上など、さらなる検証を行っていく予定です。この実証で得られた知見・ノウハウと、さらなるモニタリング活動によるデータ蓄積をもとに、今後は直営農場や契約農場への水平展開を目指します。そして、クレジット化の対象を牛のみならず豚や鶏へ広げ、対象農家や家畜の規模を本格的に拡大していく計画です。

更に畜産以外においても、省エネ(LED・空調)、再エネ(太陽光発電・バイオガス)、資源循環(有機堆肥・バイオ炭)、輸送燃料の削減など、農業現場で可能なあらゆるGHG対策のクレジット化の可能性を模索し、実現可能なプロジェクトからクレジット化を推進してまいります。

今回の畜産分野における国内初*クレジット化、肉用牛での第1号クレジット発行は、未来に向かうプロジェクトの第一歩です。JA鹿児島県経済連が持つ現場運営の力と、LinkholaによるEARTHSTORYクレジット発行・取引機能、そして様々なパートナーの皆様の力を結集し、新しい畜産・農業のあり方をデザインしてまいります。引き続き、JA鹿児島県経済連とLinkholaは、本プロジェクトを通じて、日本の農業、そしてカーボンニュートラル社会の実現に貢献してまいります。 *Linkhola調べ

■ EARTHSTORYについて

Linkholaは、民間主導のクレジット「ボランタリークレジット」の申請、審査、発行までをワンストップで提供する「EARTHSTORY」を運営しています。本プラットフォームは、国内外でボランタリーカーボンクレジットを創出し、販売し、収益を得ることのできるカーボンインフラサービスです。

本プロジェクトやその他EARTHSTORYでのクレジット創出、販売、購入等にご関心のある事業者様は下記よりお問い合わせください。

■ 各代表者からのコメント

鹿児島県経済農業協同組合連合会 経営管理委員会会長 柚木 弘文

「はじめに、今回のクレジット化において、新たな方法論の策定から、クレジットの発行まで、Linkholaによる多大なるご協力のもと実現できたことに対し、心より感謝申し上げます。

私たちJA鹿児島県経済連は、県内のJA・関連会社と連携して、農家組合員が生産した農畜産物の流通・販売・加工等の事業展開を行い、農業の発展と農家の経営安定を目指して取り組んでおります。

鹿児島は牛・豚・鶏の3畜種共に国内有数の畜産県であり、今回実測データに基づく独自のGHG削減方法で国内初の畜産分野ボランタリークレジット発行に成功したことは、鹿児島の畜産業に新たな可能性を示す大きな一歩と考えております。

今後は生産性向上と環境保全を両立する新たな畜産モデルの普及に向けた取組みを進めるとともに、他の畜種や分野への展開も視野に、持続可能な農業の発展を目指してまいります。」

株式会社Linkhola 代表取締役 野村 恭子(環境学博士、技術士(環境))

「このたび、JA鹿児島県経済連と共に、畜産由来の温室効果ガス削減に向けた新たな方法論を構築し、国内初となる畜産分野でのクレジット発行。それを、実測型・肉用牛のボランタリークレジットとして発行できたことを、心より嬉しく思います。

鹿児島は、牛・豚・鶏のすべてにおいて国内有数の“畜産王国”です。だからこそ、この地から、環境に配慮した持続可能な畜産のあり方を発信していくことには、極めて大きな意義があると考えています。

今回の方法論の開発およびクレジット発行は、JA鹿児島県経済連の更なる発展、そして持続可能な未来に向けた重要な第一歩です。今後は、牛にとどまらず豚・鶏への拡大、さらには他地域への水平展開を見据え、伴走支援を続けてまいります。

JA鹿児島県経済連の皆さまの現場力と情熱、そして全国の生産者の皆さまと共に、日本発のサステナブルな畜産、農業モデルを世界に広げていけるよう、一層努力してまいります。」

【リリースに関する問い合わせ先】

JA鹿児島県経済連 営農戦略推進室 TEL:099-258-5491

https://www.karen-ja.or.jp/contact/

株式会社Linkhola 事業開発部 TEL:03-6821-1822

すべての画像