「名戸ヶ谷米を世界へ!」千葉県柏市・名戸ヶ谷小学校で「世界とつながる学びプロジェクト」講演会を実施

― 地域の“名戸ヶ谷米”が世界の食糧支援へ。5年生から始まる「平和は行動するもの」体験型の国際探究学習 ―

2025年10月29日、千葉県柏市立名戸ヶ谷小学校にて、なかよし学園プロジェクト(代表:中村雄一)は「世界とつながる学びプロジェクト」講演会を実施しました。本プロジェクトは経済産業省「探究・校務改革支援補助金」の事業採択を受け、全国50校規模で展開している“往還型グローバル探究学習”であり、日本の子どもたちが考え・つくった学びを世界で実装し、その反応を日本に「里帰り」させる教育モデルです。現在は来年度の文部科学省後援も視野に展開を進めています。

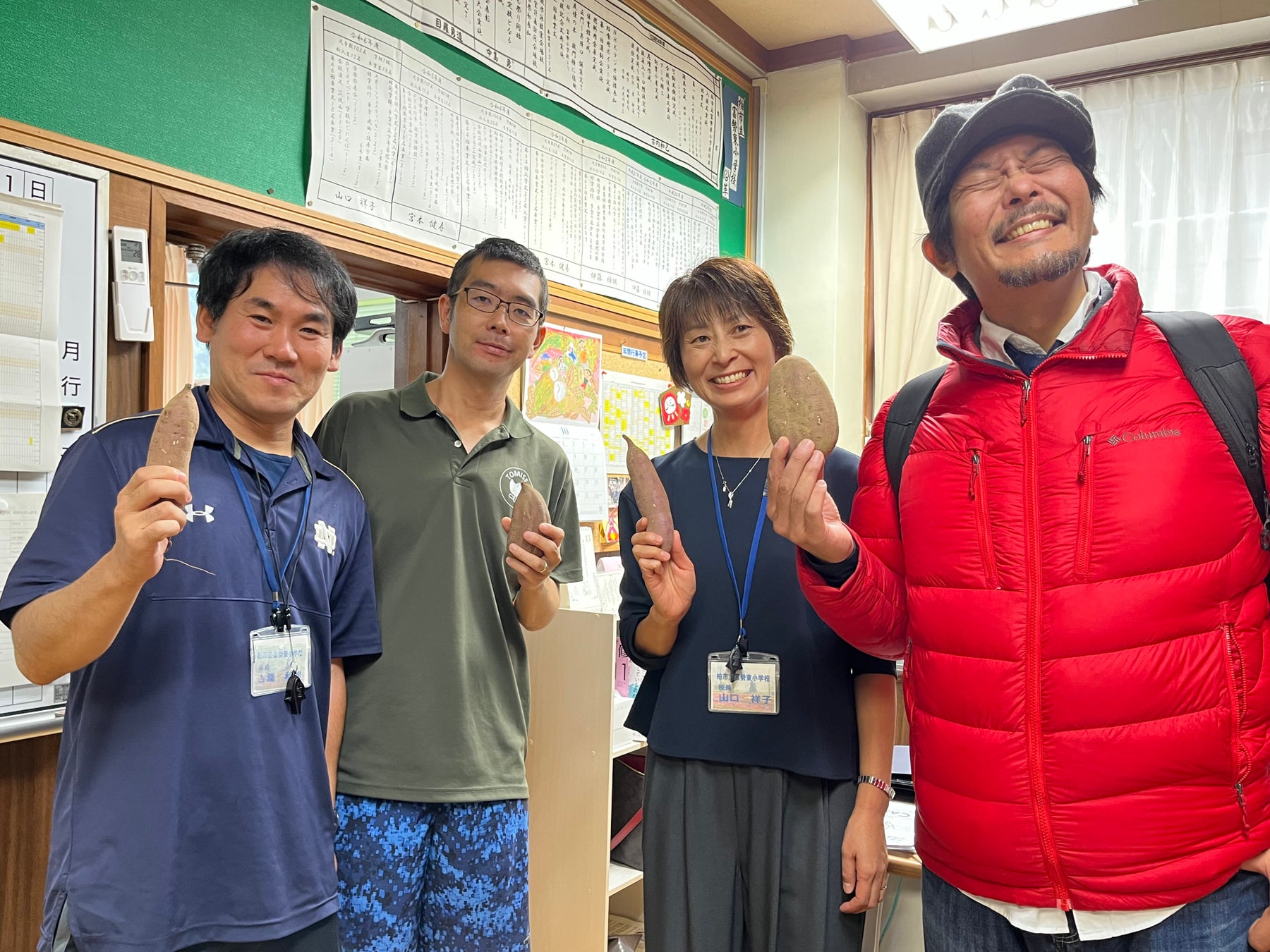

柏市ではすでに、柏の葉中学校・富勢東小学校で同様の講演会と探究ワークが行われ、児童生徒自身が「自分たちの学びを誰かの役に立てる」ことを目的に教材づくりや支援アイデアを進めています。名戸ヶ谷小学校はこの柏モデルに合流し、学校・地域と世界を結ぶ新たなアクションを本格的にスタートしました。

地域のお米を“世界の食育”に

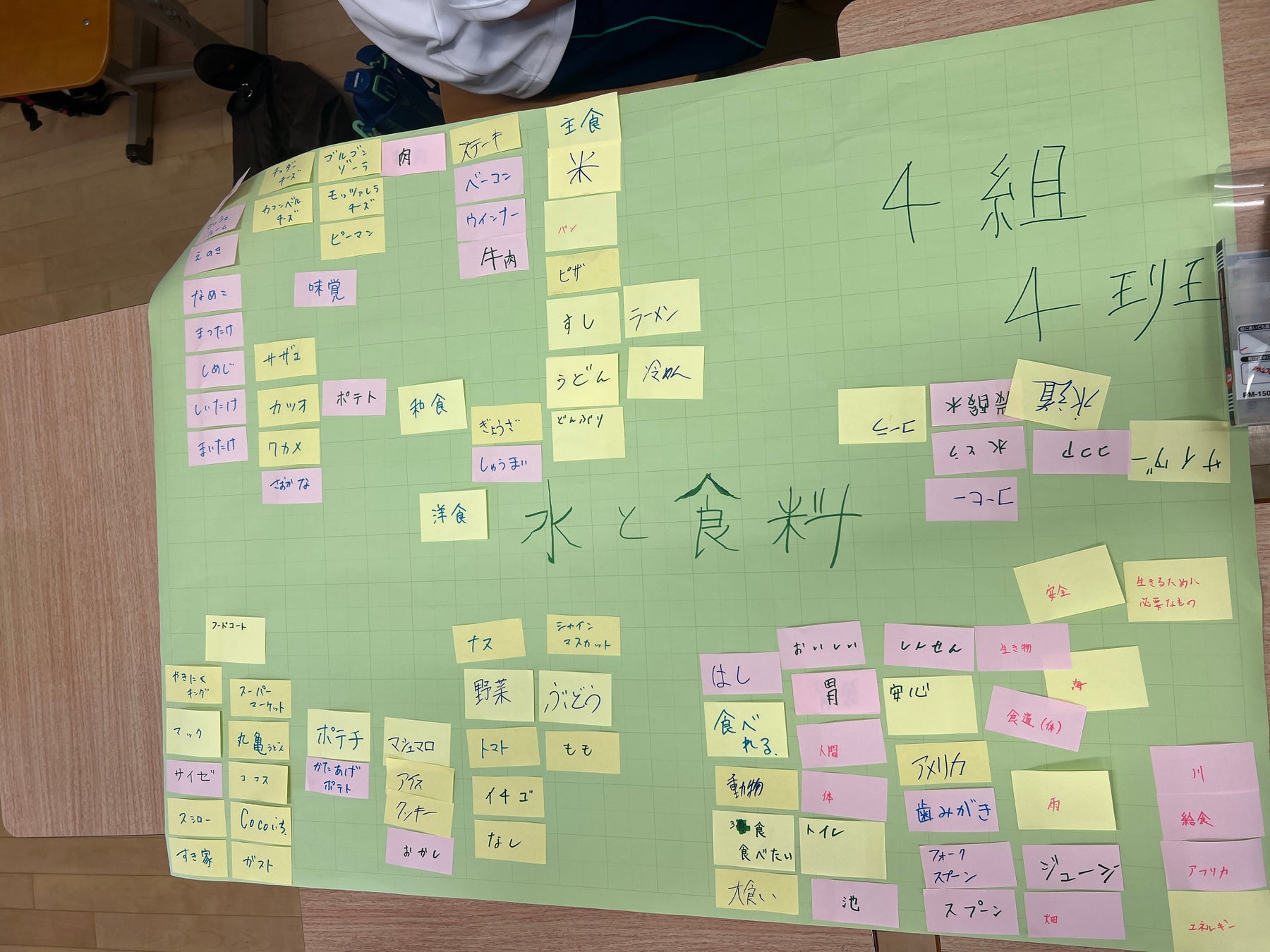

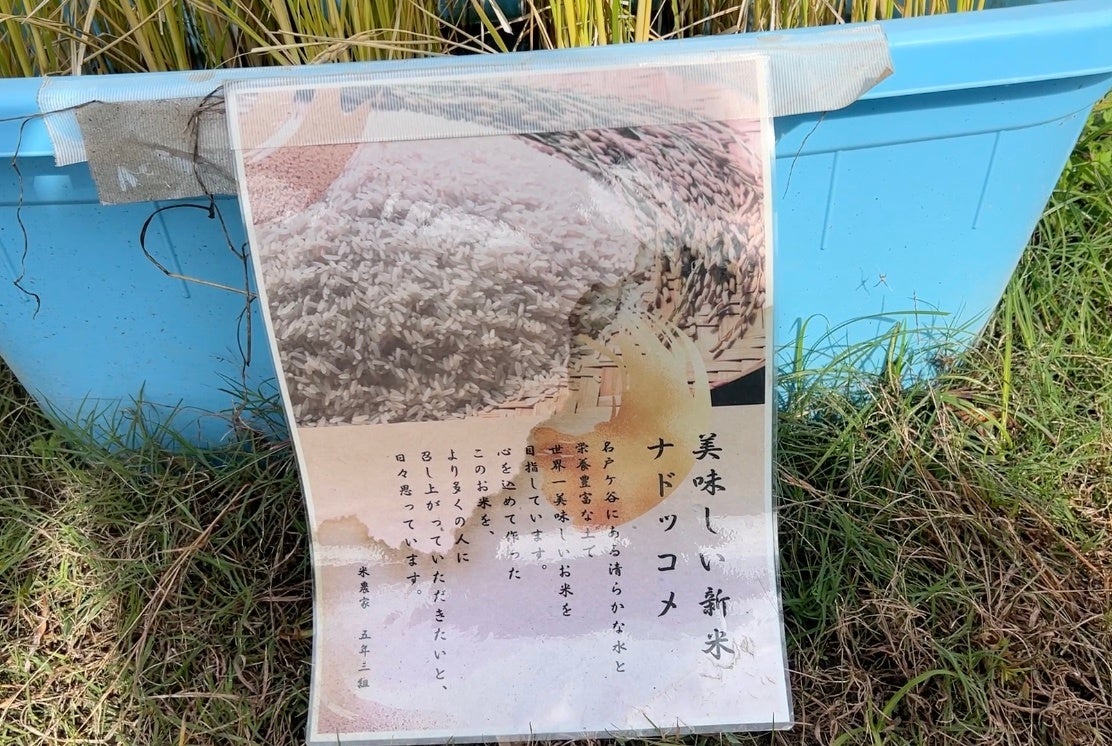

名戸ヶ谷小学校では、地域の米農家と連携し、5年生が「名戸ヶ谷ブランド米」の栽培に取り組んでいます。同小学校では5年1組の「ぽんぽん米」や3組の「ナドッコメ」など各クラスが米の銘柄やブランド構築にも検討を加えた取り組みを行ってきました。これを受けてなかよし学園では今回の講演を機に、児童たちが育てた餅米を預かり、同団体が行う海外支援現場で活用することが合意されました。

なかよし学園は今後、この餅米を食糧支援という形で届けるだけでなく、「日本のお米はどんな味か」「どうやって食べると美味しいか」という“食文化そのもの”を伝えるワークショップ型の食育授業として、シリア・南スーダン・コンゴ民主共和国などの現地の子どもたちに届ける計画です。

つまり名戸ヶ谷小の農育は“国内の総合学習”で終わらず、子どもたちの手でつくったものが国境を越え、命を支えたり、日本文化を紹介する教材として活用されたりする。名戸ヶ谷の田んぼから生まれた一粒が、世界の子どもたちの「おいしい」「はじめて知った」「ありがとう」に変わる構想が、正式に動き始めました。

5年生が知った「どこへ届くのか」

今回の講演は5年生を対象に行われ、児童たちは自分たちが育てた餅米が、どの国へ、どんな状況の子どもたちに届くのかという“その後のストーリー”を聞きました。

紹介されたのは、内戦や政情不安、自然災害の影響で日常の食や教育環境が厳しい地域です。

シリア:十年以上続いた戦闘のあと、いままさに「戦後0年」の状態から学校や地域そのものを立て直そうとしている子どもたちがいる。

南スーダン:紛争後の避難生活が長期化し、栄養状態が不安定なまま暮らす子どもたちが多い。

コンゴ民主共和国:武力衝突が続く地域では、子どもたちが家計を支えるために学校に通えない状況もある。

講演では、これらの国に暮らす「同じ年ごろの子どもたち」の日常が写真や具体的なエピソードとともに語られました。名戸ヶ谷小の児童は、世界の現実がテレビの向こうの“かわいそうな誰か”ではなく、“これから自分たちのお米を食べる相手”であることを具体的にイメージしました。

児童からは「すぐにでも何かしたい」「今できることで応援したい」という声が上がり、全国の小学生・中学生・高校生が同様に教材や支援アイデアを形にしている事例(防災カルタ、平和カルタ、衛生教材、手づくりのプレゼントなど)にも大きな関心が寄せられました。

校長コメント:「教室から世界が動き始める」

名戸ヶ谷小学校の津久井智洋 校長は、今回の取り組みを次のように語りました。

「教室から世界のことが始まっていき、プロジェクトを通して『自分たちには未来を変える力がある』と子どもたちが思えるような経験になっていくと感じました。名戸ヶ谷という地域で育ったお米が、どこか遠くの子の“元気のもと”になり、その気持ちがまた名戸ヶ谷に返ってくる。この循環は、子どもたちにとって大きな自信になるはずです。」

津久井校長はさらに、今回5年生から始まった取り組みを、3学期には全校規模で共有する方針を示しました。なかよし学園は3学期、世界各国で実際に名戸ヶ谷米を活用した支援・食育の様子を記録し、名戸ヶ谷小学校にフィードバックする予定です。この学校全体への「里帰り報告」は、全校児童が“自分も参加している”と実感できる仕組みになります。

「平和は願うものから、行動するものへ」

講演の後半、なかよし学園 代表・中村雄一は、子どもたちにこう伝えました。

「平和は“願うもの”から“行動するもの”に変わったんだよ。今、日本全国50の学校で、君たちと同じ世代の子どもたちが、世界に向けてアクションを起こしている。名戸ヶ谷のみんなにも、同じことができる。」

中村は、世界の紛争地や貧困地域での授業・支援の現場から、「戦争は“ちがい探し”から始まるけれど、“同じを見つける”ことで止めることができる」「平和は特別な誰かの仕事ではなく、誰でもつくれる」という考え方を共有し、子どもたちに“あなたにもできる平和のつくり方”を示しました。児童たちはスクリーンに映された現地の子どもたちの表情や、他校の小学生・中学生が実際に形にした取り組み(教材作成、手紙、食支援など)を食い入るように見つめていました。

柏市のなかで広がる「CoRe Loop」

名戸ヶ谷小学校の取り組みは、すでに柏市内で始まっている流れの一部です。柏の葉中学校では、生徒が考案した探究テーマを世界の現場とつなげる授業がスタートし、富勢東小学校では、低学年の子どもたちが“自分たちにもできる国際支援”を真剣に考え始めています。なかよし学園は柏市教育委員会とも連携し、柏エリア全体を1つの「グローバル探究のモデル都市」として育てていく構想を共有しています。

核にあるのは、なかよし学園が提唱する往還型の学びの循環モデル「CoRe Loop(Co-create & Return Loop)」です。

つくる → 届ける → 現地と共創する → 反応が“里帰り”する → さらに次の学びへ拡張する。

支援して終わりではなく、手応えが戻ることで「自分にもできた」という実感が次の行動を生み、子どもたちは“支援される側”から“支援する側”へと主語を変えていきます。

名戸ヶ谷小学校では、このCoRe Loopを「名戸ヶ谷米」を軸に実装しようとしています。地域の農と、世界の食と、平和の学びがつながりはじめました。

このプロジェクトの社会的意義

日本の小中学生が、自分の暮らし・地域の資源・学校の授業をそのまま“世界の誰かの役に立つもの”に変換できるようになる。

その結果として、国際協力や平和づくりが「遠い特別な活動」ではなく「自分たちの生活と直結した学び」になる。

こうした往還の循環そのものが、SDGsゴール4「質の高い教育をすべての人に」、ゴール2「飢餓をゼロに」、ゴール16「平和と公正をすべての人に」に直結する探究型学習として機能する。

本プロジェクトは、今年6月、国連関連のACUNS学術会議において「日本の子どもたちによる平和教育・国際協働の先進事例」として紹介されました。国際社会からも、地域発・児童生徒主導型の平和づくり教育モデルとして注目を集めています。

【本件に関するお問い合わせ】

特定非営利活動法人 なかよし学園プロジェクト

事務局・広報 中村 里英

TEL:047-704-9844

E-mail:nakayoshigakuen.office@gmail.com

所在地:〒270-0021 千葉県松戸市小金原4-14-14

※学校・教育委員会・自治体向けの講演、授業設計ワークショップ、保護者・地域向け説明会(対面/オンライン)に対応可能です。写真・スライドの提供もご相談ください。

すべての画像