災害時「電気が使えないと不安」の声は7割以上、一方で備えている人はわずか2割に 防災の専門家が指摘「暮らしを守るために、電気は必要不可欠」

9月1日は「防災の日」!災害大国・日本に必要な新常識 日常生活にも災害時にも役立つ「太陽光発電+蓄電池」の“家庭防災”

東京電力エナジーパートナー株式会社(社長:長﨑 桃子/本社:東京都中央区)は、2025年7月に全国の20〜59歳の男女500人を対象に「防災対策に関する意識調査」を実施しました。

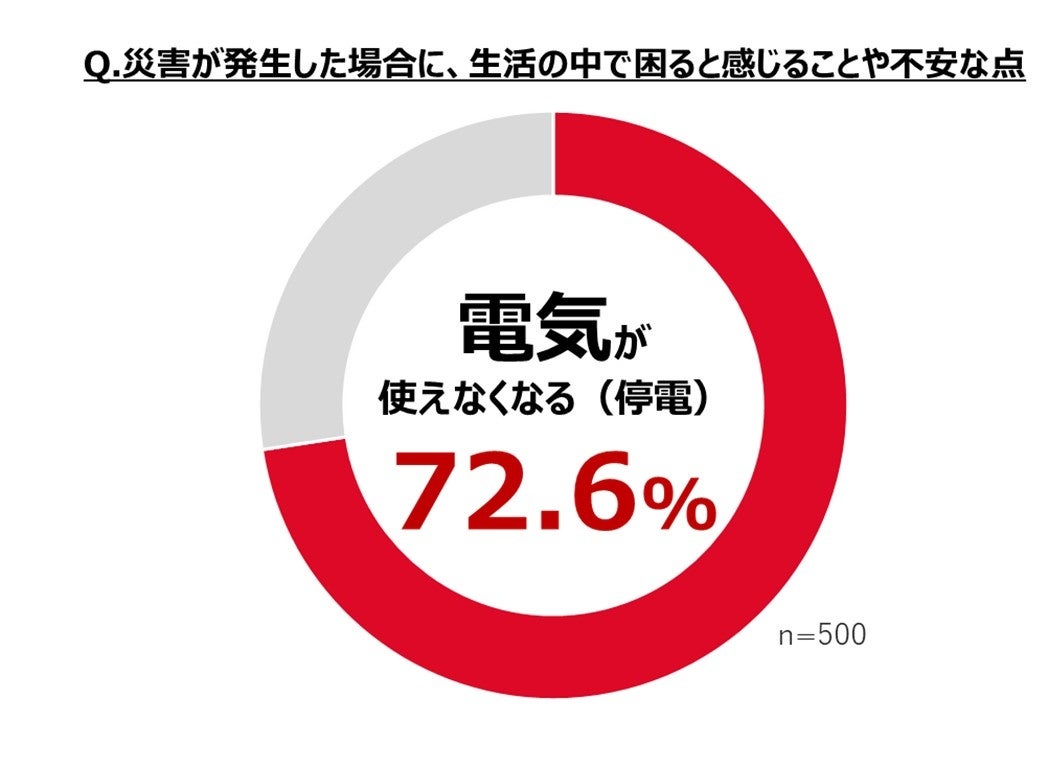

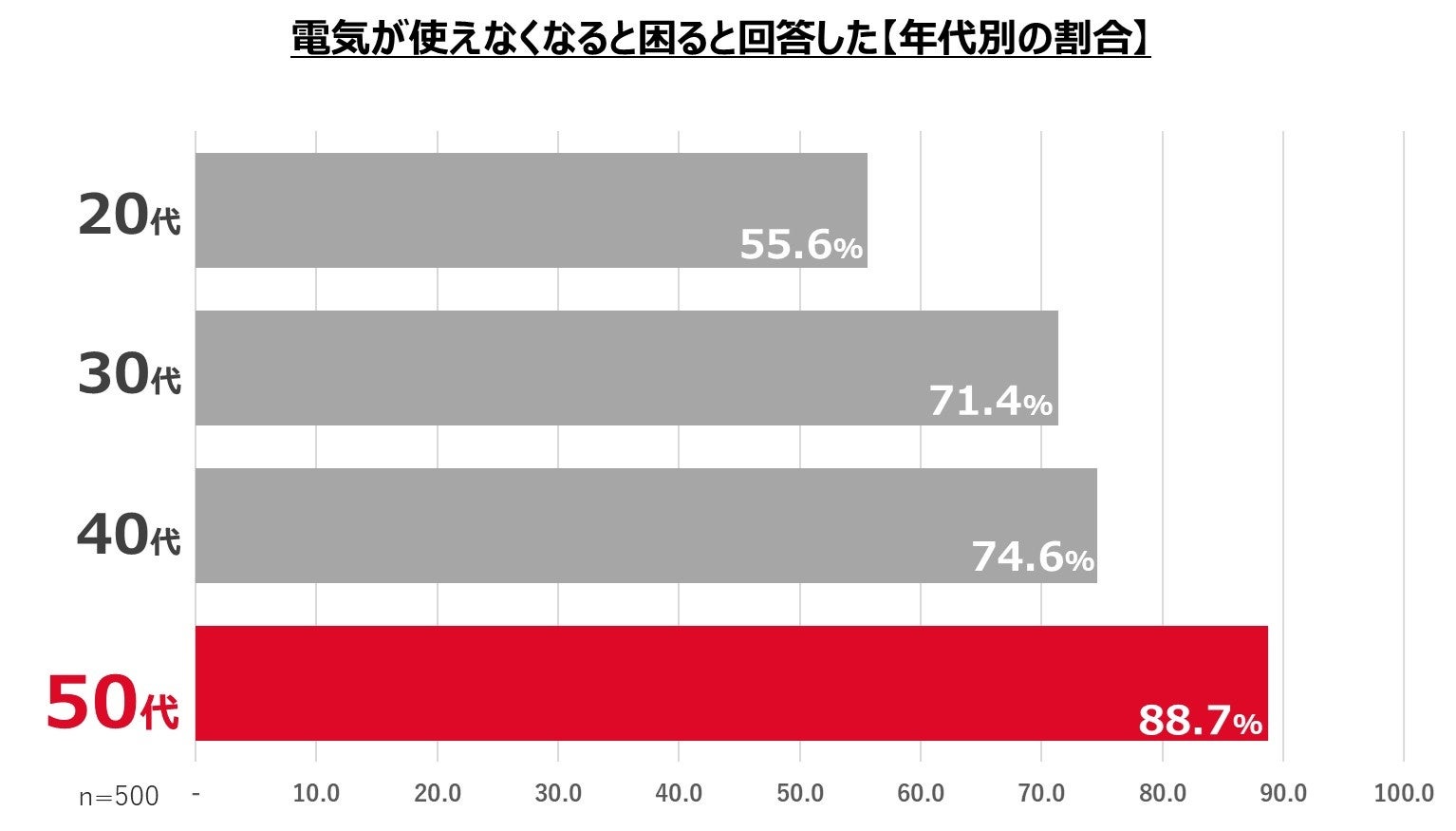

その結果、災害時に不安を感じることとして「電気が使えなくなる(停電)」を挙げた人は72.6%にのぼり、特に50代では88.7%が停電により電気が使えないことに不安を感じていることがわかりました。

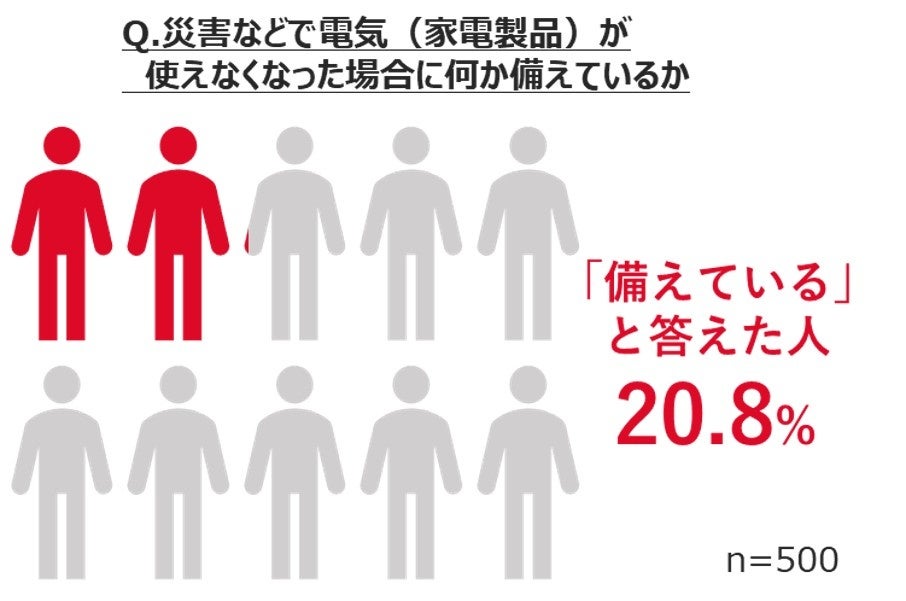

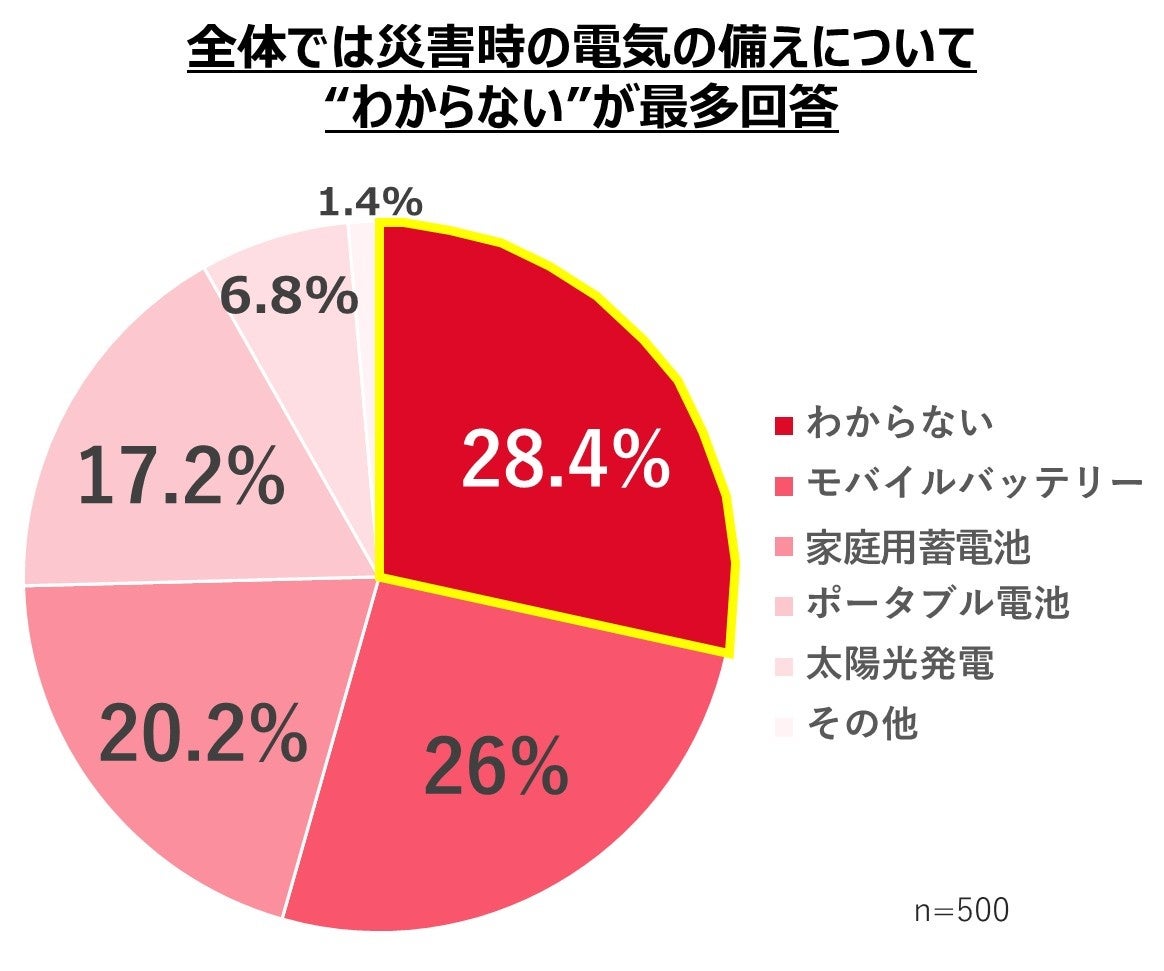

冷暖房や冷蔵庫が使えなくなることによる生活への影響を不安に感じる一方で、実際に「電気の備え」をしている人はわずか20.8%。大多数が「備えていない」と回答し、さらに、電気が使えなくなった場合に備えて必要だと思うものを聞くと「わからない」という回答が最も多くなりました。災害時に電気が使えない不安に対する“意識と行動のギャップ”が明らかになり、今後の防災対策における大きな課題といえそうです。

■ 調査トピックス

① 7割以上が「災害が発生した場合に、生活の中で困ること」に“停電”と回答

災害が発生した場合に、生活の中で困ることを聞くと「停電」と答えた人は72.6%。

特に50代では88.7%の人が、電気が使えないことに不安を感じていることがわかった。

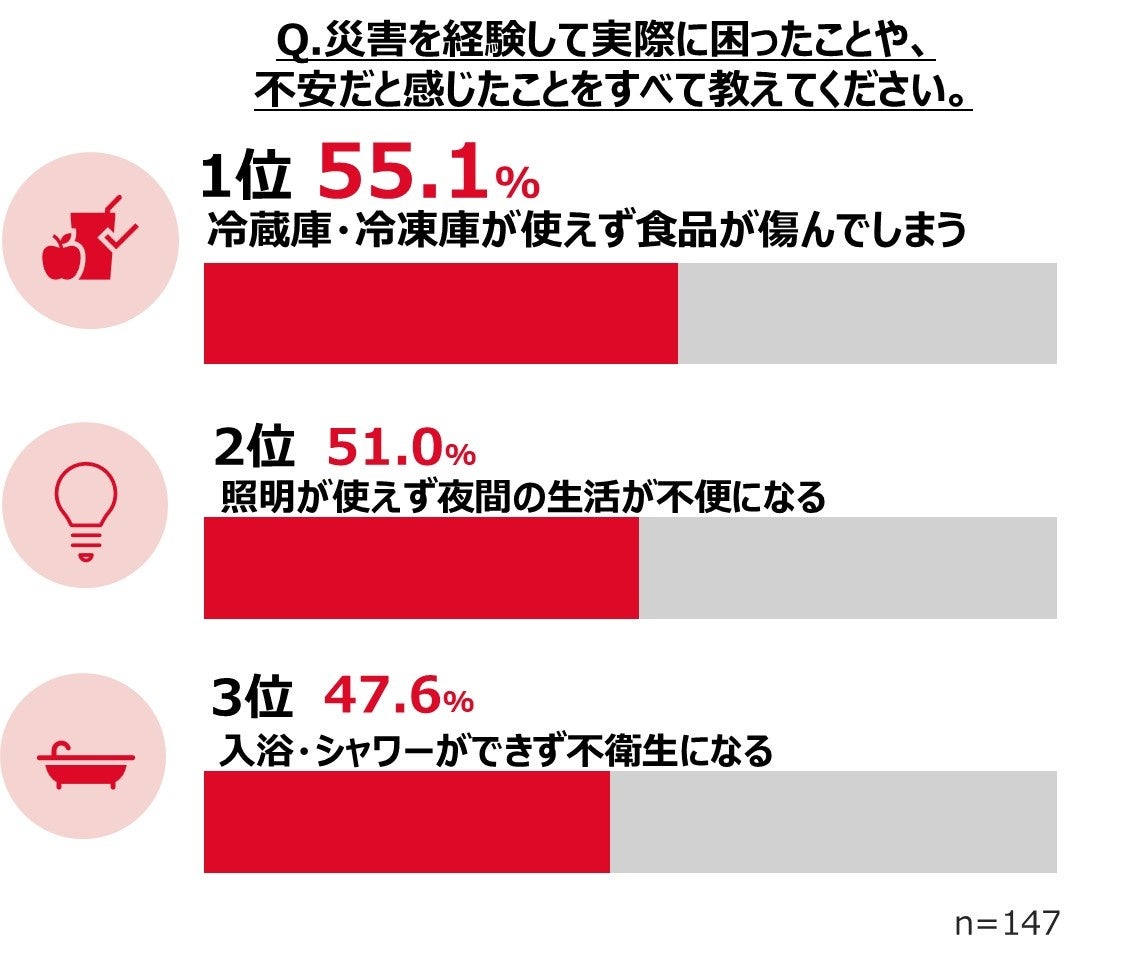

② 実際の災害経験者でも「冷蔵庫・照明が使えない」が困ったことのトップに。スマホの充電など停電に関する不安が多数

災害経験者の多くが電気に関することによって「困った、不安だと感じた」と回答。

日常を支えるインフラとしての電気の存在の重要性が明らかに。

③ 電気の重要性を感じる一方で、「電気の備えがある」人は約2割。大多数が備えをしてない結果

それにもかかわらず、「備え」は進んでおらず、備えている人は20.8%にとどまった。

④ 電気の備えは何が必要?「必要なものがわからない」が約3割

特に停電対策をしていない人の中では、「何を準備すべきかわからない」と答えた人が28.4%。

対策への第一歩が踏み出せていない現状。

⑤ 災害時の「電力確保」は在宅避難の可否に直結 専門家がその重要性を指摘

災害危機管理アドバイザーの和田隆昌氏がコメント。

停電は生活機能を大きく損ない、特に在宅避難では電力確保が欠かせないと語る。

■ 調査結果

① 7割以上が「災害が発生した場合に、生活の中で困ること」に“停電”と回答

調査では、普段の生活における電気の重要性を実感している人が圧倒的に多く81.0%が「電気が重要な役割を果たしている」と回答しました。さらに、「災害が発生した場合に、生活の中で困ると感じることや不安な点は何か」という問いに、72.6%の人が「電気が使えなくなる(停電)」と答える結果に。年代別に見ると、50代では88.7%が「電気が使えなくなることに不安を感じている」と回答しており、他の年代と比較すると数値が高い傾向が見られました。これは、家族や高齢の親と暮らす層が多く、ライフラインの停止が健康や生活に直結するという意識が強いことが背景にあると考えられます。

こうした結果から、電気が使えなくなることは「不便」だけではなく「生活に支障をきたす重大なリスク」として広く認識されていると考えることができます。

② 実際の災害経験者も「冷蔵庫・照明が使えない」が困ったことのトップに。スマホの充電など停電に関する不安が多数

過去に災害を経験したと回答した人に、「災害を経験して実際に困ったこと」を聞くと、最も多く挙げられたのは「冷蔵庫・冷凍庫が使えないこと」、次いで「照明が使えないこと」でした。いずれも電気が使えないことで直面する問題であり、日常生活を維持するための電気の重要性が明らかになりました。

特に食料の保存や夜間の安全確保といった基本的な生活インフラが機能しないことのストレスは大きいと考えられます。この結果は、電気が単なる利便性ではなく「暮らしの根幹を支えるインフラ」であることを裏付けており、災害時の電力確保の具体策を事前に講じておく必要性を再認識させるものです。

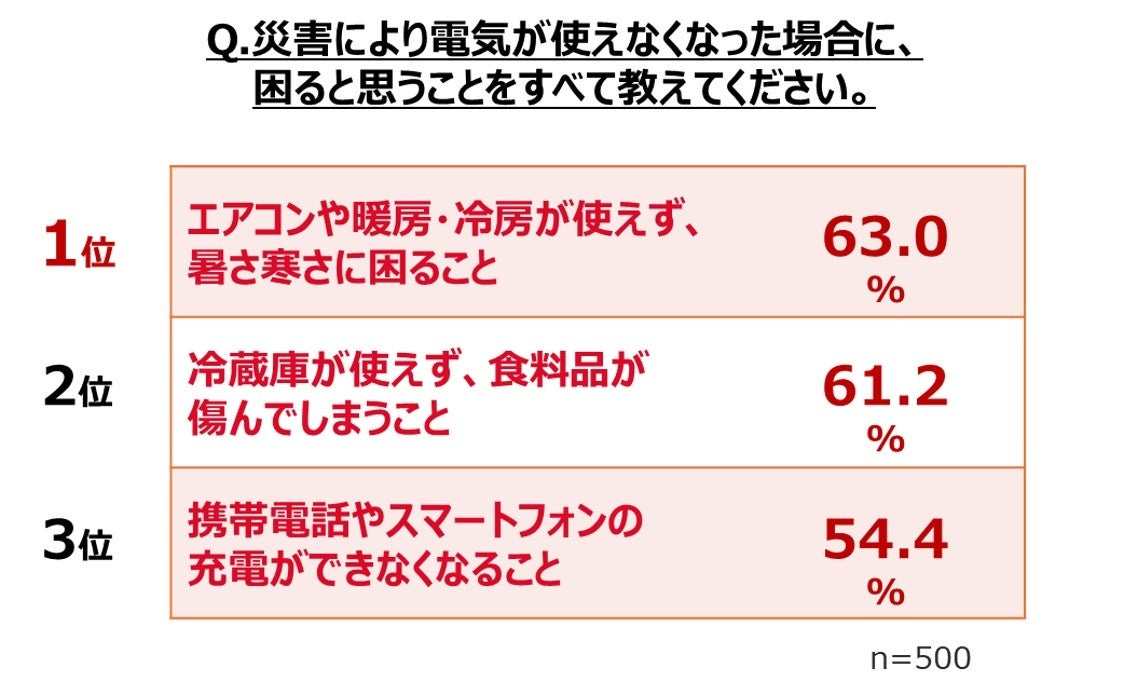

災害未経験の人も含め「災害により電気が使えなくなった場合に、困ると思うこと」を聞くと、エアコンや暖房・冷房が使えないことが63.0%、次いで、冷蔵庫が使えないことが61.2%と、いずれも日常生活の質や安全性に直接的な影響を与える要素が挙げられました。

③ 電気の重要性を感じる一方で、「電気の備えがある」人は約2割。大多数が備えをしてない結果

災害時における電気の重要性は多くの人が認識する中、その一方で、災害時の停電に備えて具体的な対策を講じている人はわずか20.8%にとどまり、大多数は「備えをしていない」と答えています。この結果は、電気の必要性を十分に理解しているにもかかわらず、行動が伴っていない現状を如実に示しています。

つまり、「電気の重要性の認識」と「備えの実践」の間には大きなギャップがあり、防災意識の定着と実行支援が急務であるといえます

④ 電気の備えは何が必要?「必要なものがわからない」が約3割

「災害などで電気(家電製品)が使えなくなった場合に備えて、何が最も必要だと思いますか」という質問に、28.4%が「わからない」と回答し、最も多い回答となりました。中でも、現在電気関連の備えをしていない人に限ると44.7%まで上昇しており、具体的な知識や情報が不足している実態が明らかになりました。

備えが進まない背景には、災害に備える必要性に対する「認識不足」が考えられます。もし、何日間も停電した場合には、熱中症や持病の悪化といった健康被害や、治安の悪化など、命や生活に直結する深刻なリスクが伴います。こうしたリスクを“自分ごと”として捉えることで、備えの必要性を認識したうえで、電気の備えについて検討することができると考えます。

⑤ 災害時の「電力確保」は在宅避難の可否に直結 専門家がその重要性を指摘

災害危機管理アドバイザーの和田隆昌氏は、今回の調査結果について「停電は生活の基盤を大きく揺るがし、特に在宅避難では電力の確保が不可欠である」と指摘しています。現代の暮らしは、エアコンや冷蔵庫、照明、スマートフォンの充電など、あらゆる場面で電気が必要であり、停電が長引き、全てのインフラが停止することで地域社会は崩壊、住民の健康維持は難しく、治安の悪化につながることもあります。近年では、避難所は多くの人が集まることから健康面への配慮も必要とされており、倒壊や浸水等の危険性がなく自宅が安全な場合には、一定の電源を確保したうえでの「在宅避難」が推奨される傾向が強まっています。各家庭での電力確保やエネルギーの備蓄は、自分や家族の命を守るため、暮らしを守るための“新しい防災常識”になりつつあります。こうした状況を背景に、太陽光発電や蓄電池などの分散型電源は、災害時のライフラインを維持する有効な手段として注目が集まっています。電気の備えを軽視せず、平時から準備を進めることが、これからの防災対策において欠かせない視点といえるでしょう。

■ 専門家プロフィール

災害危機管理アドバイザー 和田 隆昌(わだ たかまさ)

感染症で生死をさまよった経験から「防災士」資格を取り、自治体や企業の災害対策コンテンツを作成。専門誌編集長を歴任。アウトドア、サバイバル術も得意。著書に2023年8月23日発売『今日から始める生活防災』(ワニブックス)他多数、講演会、各種セミナー等を開催している。TVなどマスコミ出演多数。All About 防災ガイド。

|

<調査概要> 内 容:防災対策に関する調査 調査方法:インターネット調査(webアンケート) 対象者:全国の男女/年齢:20~59歳/人数:500人 期 間:2025年7月10~11日 |

■ 太陽光発電を活用したでんきとの新しい暮らしかたの詳細

東京電力エナジーパートナー株式会社では、太陽光発電・蓄電池・おひさまエコキュートを活用した「でんきの地産地消」という暮らしをご提案しています。この暮らしは、太陽光発電の売電単価が年々下がっていることを踏まえ、太陽光発電でつくった電気をご自宅で使うことで光熱費を抑えられるだけでなく、災害時の安心にも大きく貢献します。

例えば停電時でも、太陽光発電が発電していれば日中はつくった電気を使用でき、蓄電池を併用していれば夜間は貯めておいた電気を使用することができます。さらに、おひさまエコキュートは主に太陽光発電が発電する時間にお湯を沸かす電気給湯機であるため、太陽光発電でつくった電気と夜間に比べて暖かい空気の熱を利用して効率よくお湯を沸かすことができ、災害時にも貯湯タンクに貯めているお湯を生活用水として利用することができます。その量は、370Lタイプであれば浴槽の約2杯分に相当し、災害時の備えとしても非常に心強い存在です。

太陽光発電や蓄電池は従来、高額な導入費用が課題とされてきましたが、当社が提供する定額機器利用サービスの「エネカリプラス」(※1)なら、太陽光発電や蓄電池を初期費用0円(※2)で導入することが可能です。また、万が一機器が故障した場合でも、契約期間中であれば自然故障については、無償で対応いたします。

今後の住宅づくりやリフォームにおいては、太陽光を中心とした「でんきの地産地消」という暮らしが、防災にも家計にも環境にもやさしい選択肢として、ますます注目されるでしょう。

※1 ・申込期限:見積書を送付した日から3か月となります。期限が過ぎてしまった場合にはお問い合わせください。・原則として、サービス期間中は中途解約できません。中途解約の場合、契約上定められた解約金をお支払いいただきます。ただし、お客さまは、契約締結に関する通知を受領した日から起算して8日間は、書面または電磁的方法により、申込みを撤回し、または契約を解除することができます。・年齢制限:満18歳以上70歳未満となっており、65歳以上70歳未満のお客さまは連帯保証人が必要となります。・販売地域:関東地方(東京都島嶼地域を除きます。)及び山梨県、静岡県(富士川以東)となります。ただし、当社が別途認めた場合にはこの限りではありません。・ご契約にあたり、保証会社との保証委託契約の締結が必要となります。・詳細資料をご希望の際はご連絡いただき次第送付いたします。

※2 初期費用とは機器費用と標準工事費を指します。初期費用として足場費用等がかかる場合があります。詳しくは当社ホームページをご確認ください。

■ 企業情報

会社名:東京電力エナジーパートナー株式会社

代表者:長﨑 桃子

所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座八丁目13番1号銀座三井ビルディング

設立:2015年4月

事業内容:小売電気事業、ガス事業等

資本金:260,000百万円

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像

- 種類

- 商品サービス

- ビジネスカテゴリ

- 電気・ガス・資源・エネルギー環境・エコ・リサイクル

- ダウンロード