交通事故死傷者ゼロを目指す「タテシナ会議」、人の行動変容を図るために、「今できること」を議論

– 未来を担う子供達を守り、事故を減らすための行動に繋げる –

一般財団法人トヨタ・モビリティ基金(理事長:豊田章男、Toyota Mobility Foundation、以下「TMF」)は、7月18日交通事故死傷者ゼロを目指した議論と活動を進めるため、第3回「タテシナ会議」を開催しました。

「タテシナ会議」は、交通事故をゼロにするため、様々な企業・組織の経営層による議論を通じて、クルマ・人・交通インフラの三側面(三位一体*1)での施策を進めること、また、私たち一人ひとりが事故に巻き込まれないための行動を考え、変えるきっかけとなることを目指しています。

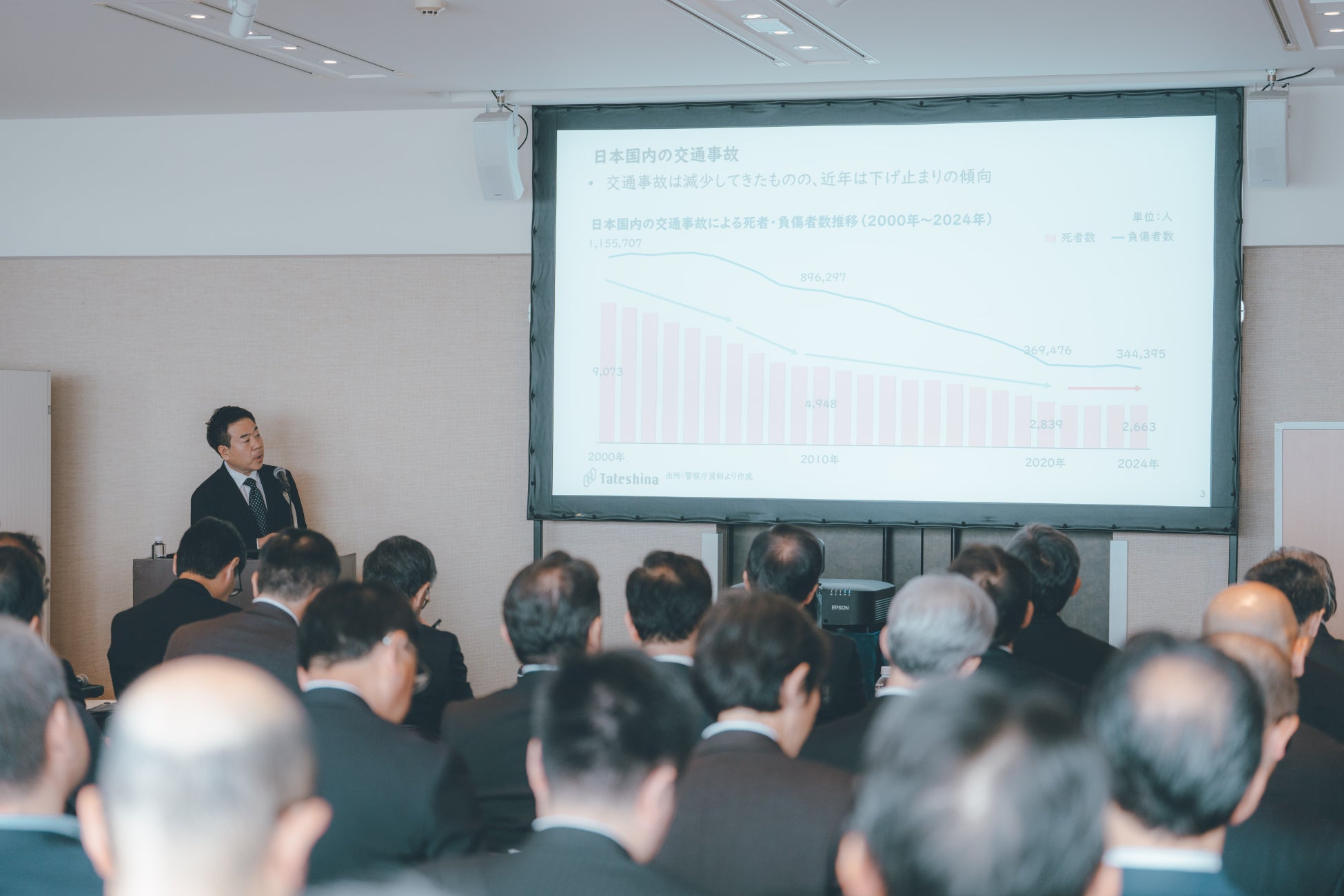

現在、世界では年間119万人(2023年)が交通事故で犠牲になり、5-29歳の若年層の最も多い死因となっています(*)。国内では、歩行中と自転車乗車中の事故が高止まりしており、年齢別では、60代以上と7歳の事故死傷者が多くを占めています。 (* 2023年 世界保健機関(WHO)調査より)

本年の「タテシナ会議」では、クルマ側の安全機能の更なる進化も重要である一方、技術の普及に要する時間や価格面の課題が提示され、未来を担う子供達や自転車等の事故を防ぐため、「今できる」対策として、人の行動変容を図る取り組みの可能性が議論されました。

会議は、TMF理事でモータージャーナリスト岡崎五朗氏のファシリテーションのもと、「交通安全は皆がつくるもの(人の行動変容に繋げる)」をテーマに展開されました。パネルディスカッションではTMF理事で自動車経済評論家の池田直渡氏、警察庁長官官房審議官(交通局担当)阿部竜矢氏、トヨタイムズの富川悠太氏が登壇し、警察やメディアの啓発により信号がない横断歩道での一時停止率が向上してきた事例等をもとに、交通事故を抑止するための人の行動変容とその定着に資する広報や報道のあり方を巡り意見交換が行われました。事故の事実関係に基づく報道が、受け手にとって交通事故を「自分事」に捉え行動を見直す契機になり得ることから、被害者に寄り添いながらも事故の背景や要因を掘り下げることを通じて一人ひとりの行動変容につながる可能性が提示されました。

また、阿部審議官が、沖縄県警察本部とTMF、トヨタ自動車他が連携して取り組む「沖縄ゆいまーるプロジェクト」について紹介、これを受け、官民でのデータ連携を促進し、その知見を道路環境の改善や啓発活動に役立てることによる三位一体の深化の方向性が打ち出されました。

Woven by Toyota の隈部肇CEOからは、「ヒト中心で交通安全を考える」をテーマに、交通事故ゼロ社会の実現に向けた取り組みが紹介されました。その中で、ソフトウェアのプラットフォームであるAreneを通じて、ソフトウェア定義車両(SDV:Software Defined Vehicle)の開発を加速していくことが表明されました。また、人を中心に据えた交通安全に関して、歩行者の視点に立って「どんなルールや信号なら守りたくなるか」、「どうしたら自然に守れるか」を考えることが重要と指摘し、モビリティのテストコースであるWoven Cityでのクルマ(モビリティ)・人・交通インフラの三位一体のアプローチが共有されました。

会議の終わりに、トヨタ自動車株式会社代表取締役会長でTMF理事長の豊田章男は、「交通事故をゼロにするために、『みんなが自分事として交通事故ゼロに向けて、できることをやろう』と働きかけていきたい」と述べ、会議全体で、車や歩行者、自転車等、社会の一人ひとりが「自分事」として事故を起こさない・巻き込まれないための行動を考え、それぞれの立場で動くことの大切さを確認しました。

<第3回目タテシナ会議 概要>

日 時 : 2025年7月18日(金)9:00~10:30

テーマ :「交通安全は皆がつくるもの(人の行動変容に繋げる)」

①「交通安全を巡る、現状課題の整理」 (岡崎五朗氏)

②「ヒト中心で交通安全を考える」 (Woven by Toyota CEO隈部肇氏)

③パネルディスカッション:官民メディア等、多様な立場から「今できること」

参加者: 各企業/組織代表者 約80名

トヨタ自動車、トヨタグループ17社および関係企業、警察庁、日本自動車工業会、

スズキ、SUBARU、マツダ、あいおいニッセイ同和損害保険、損害保険ジャパン、

東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険、

ブリヂストン/ブリヂストンサイクル、KDDI、京セラ、東京科学大学他

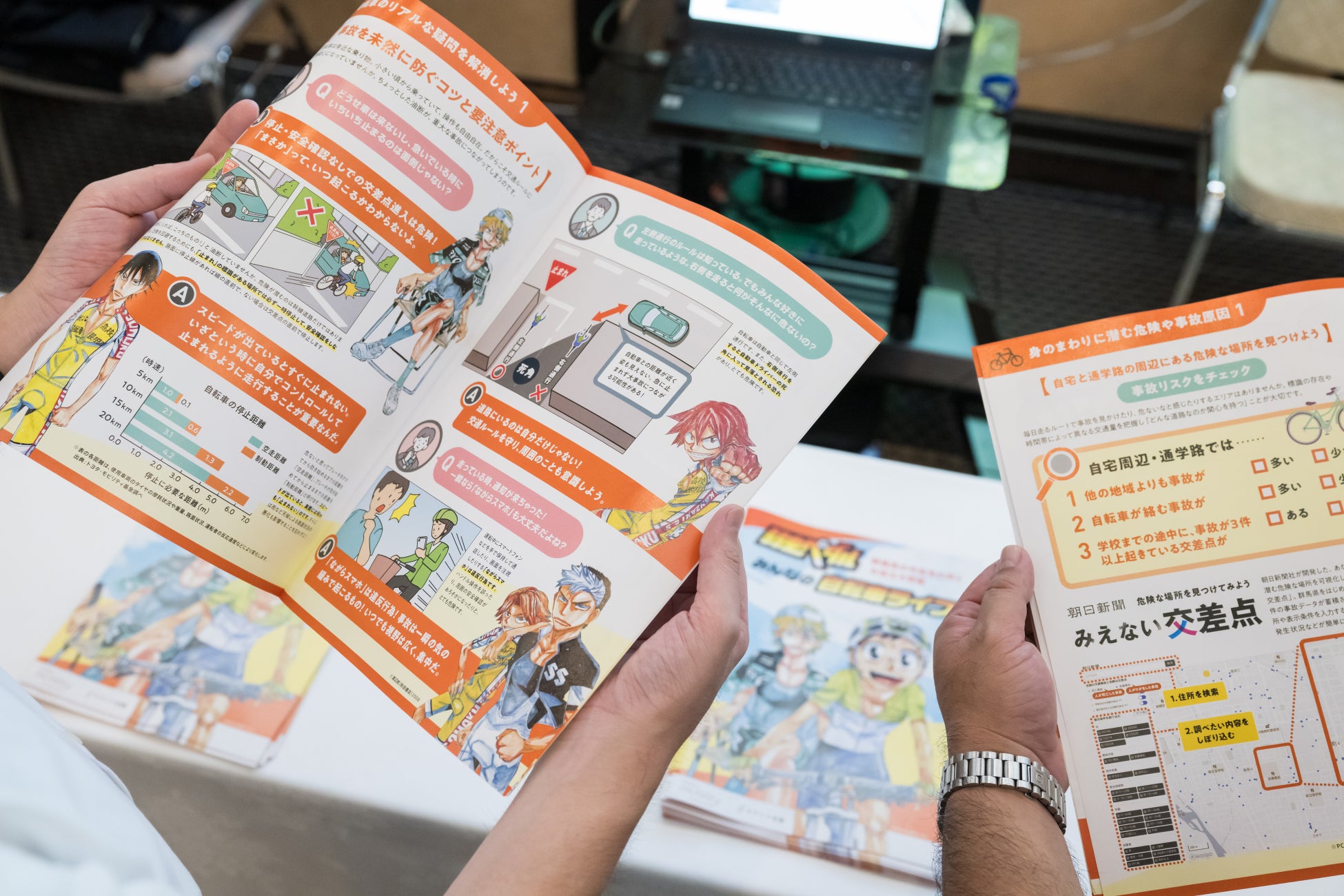

なお、分科会活動を中心に、現在進めている交通安全施策の体験・展示も行いました。

<主な展示>

1.子供が身近な場所での事故の危険を学べる、プロジェクションマッピングによる没入体験

2.デジタル空間に事故多発地点を再現したドライビングシミュレータ(交通デジタルツイン)

3.各社のデータ融合から見える高齢者歩行事故の危険地点と情報提供手法

4.高齢ドライバーの安全運転支援とそのモデル化の取り組み

5.自転車が関連する交差点でのヒヤリハットの防止やルール遵守を働きかける取り組み

(一部展示の様子)

「タテシナ会議」は、交通安全に祈りを捧げる毎年の蓼科山聖光寺夏季大祭に、自動車業界のトップ役員が一堂に会する機会を活用した交通安全会議で、2019年に、交通事故死傷者ゼロの実現に向けて思いを共有し、協働するための場として初開催されました。

当初から、事故を減らすためには、クルマ・人・交通インフラの三側面(「三位一体」)からの取り組みが肝要であり、「交通安全はみんなでつくるもの」であるとの認識のもと、各社が協力して活動するとともに、より多くの関係者に呼びかけを行っていくことが共有されました。

現在では、自動車に限らず、損害保険業界、自転車メーカー、研究機関など、モビリティに関わる様々な立場の企業や組織が参画し、政府・自治体や関係機関とも連携し、データと技術を活用した施策を実行する分科会活動(23年発足、43社/約200名が参画)*2を推進しています。

TMFでは、今後とも「タテシナ会議」と「分科会活動」を軸に、1日でも早く交通事故で犠牲になる方を減らすための活動に注力していきます。

*1三位一体の取り組み:「交通事故死傷者ゼロ」の実現には、「安全な車両開発」、 「人に対する交通安全啓発活動」、「交通環境整備への参画」のクルマ・人・交通インフラの三側面(三位一体)からの活動が必要という考え方

*2「タテシナ会議」分科会:2023年7月、「タテシナ会議」での議論を行動に繋げる枠組みとして発足。以来、「データ活用・危険地点見える化」、「高齢者安全運転支援」、「新しい児童への啓発」、「自転車・二輪」、「海外」の5つの分科会で、「交通事故死傷者ゼロの実現時期を少しでも早めること」を目標に具体的な取り組みを推進。

トヨタ自動車は創業以来、お客様、ビジネスパートナー、従業員、そして地域社会等、全てのステークホルダーを尊重しながら、自動車を通じた豊かな社会づくりを目指して事業活動を行なっています。そして、より公益的な活動を行うことを目的に、2014 年8 月、TMFを設立しました。

TMFでは、モビリティを通じた豊かな社会づくりへの貢献に向けて、世界中で移動課題への対応をはじめとした幅広いプロジェクトに取り組んでいます。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像