デフリンピック直前 国が初めて“情報保障”分野を認定

~プラスヴォイス、内閣府「被災者援護協力団体」に~

株式会社プラスヴォイス(本社:宮城県仙台市/代表取締役:三浦宏之)は、内閣府が創設した新制度「被災者援護協力団体」に、“情報保障”分野として初めて認定されました。

この制度は、災害対策基本法の改正により新設されたもので、被災者支援の実績を有する団体を国が登録し、発災直後から避難所運営や被災者支援を担えるようにする仕組みです。

プラスヴォイスは、遠隔手話通訳・文字通訳による情報提供を通じて、きこえない・きこえにくい人が災害時にも確実に情報を得られる環境を整備してきました。今回の認定により、市町村から被災者等の情報の提供を受けることが可能となったほか、腕章を携えて被災地で正式に活動できるようになり、通信を活用した遠隔支援が国の制度のもとで実施可能となります。

この認定は、国が初めてきこえない・きこえにくい人の「情報保障」を災害支援の一環として明確に位置づけたものであり、社会における大きな一歩です。来月に迫る「デフリンピック(デフ=Deaf きこえない・きこえにくいアスリートを対象とした国際スポーツ大会)」を前に、手話や情報保障への関心が高まる中、防災現場からも“きこえない人の安心”を支える取り組みが動き出します。

能登で発揮された遠隔通訳

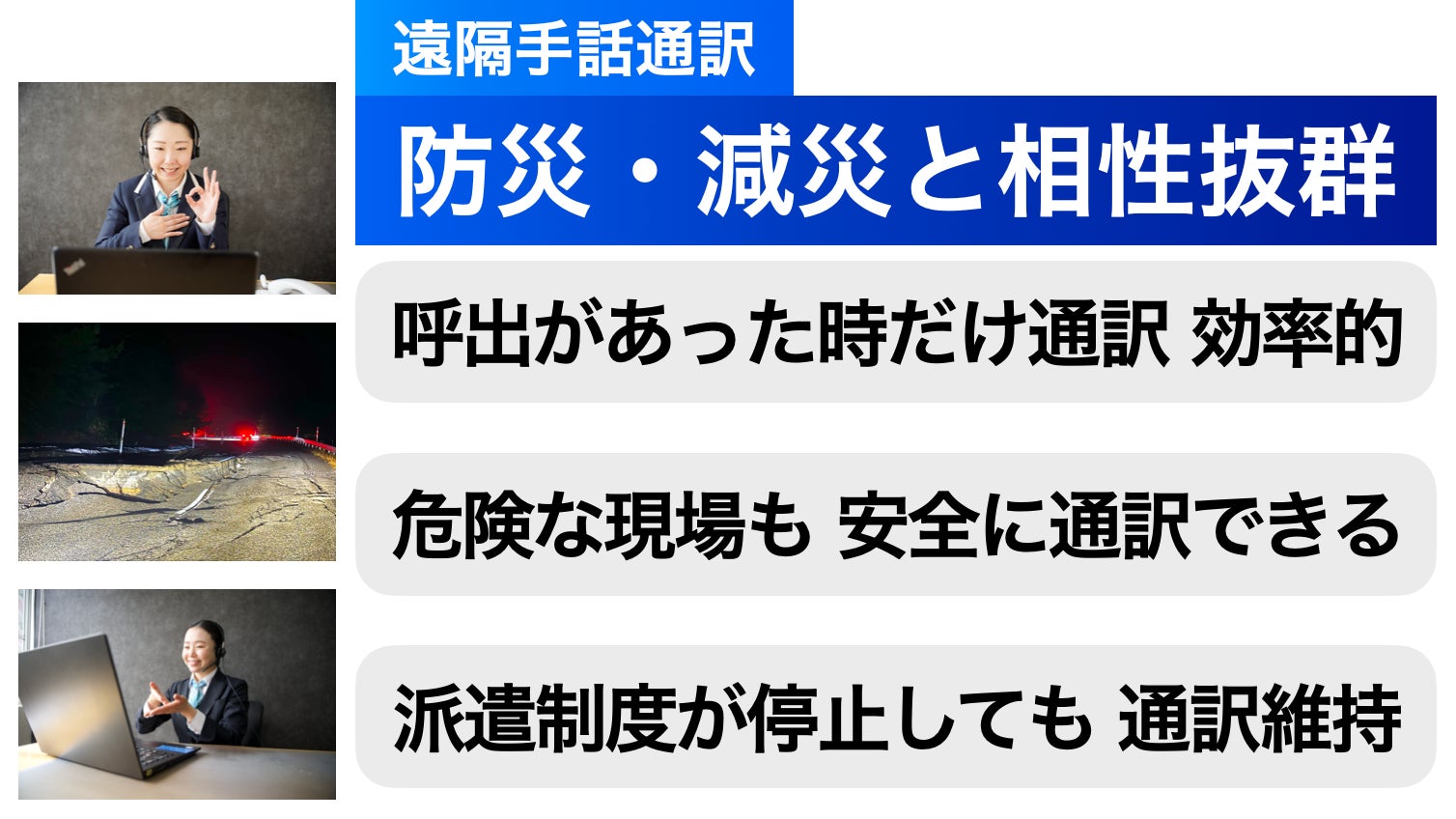

二次元コードで利用。声を「手話・文字入力」で通訳し、手話を読み取り「声」で伝達。きこえる人ときこえない・きこえにくい人 双方の会話をリアルタイムに通訳。

避難所・避難所以外の会話の場面で、通訳介して意思疎通がスムーズに変わる。

被災地と離れた遠隔地で通訳支援

全国に分散させた複数の通訳センターによって、どこで災害が起きても通訳サービスを提供できるよう整備。災害時の情報格差 解消、避難所で会話を支援し、きこえない・きこえにくい人の孤立を防ぐ。

背景

災害時、音声中心の情報伝達によって、きこえない人・きこえにくい人が情報から取り残される問題が続いてきました。

2025年6月施行の「手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)」でも、緊急・非常時における手話による情報提供が明記され、国としても情報のバリアフリー化を進める動きが始まっています。

プラスヴォイスは、ICTを活用した遠隔通訳支援のノウハウを活かし、自治体や防災機関との連携を強化。災害時に「誰一人取り残さない防災」を実現するため、全国規模での情報保障体制の構築を目指します。

代表コメント

「“きこえ方の違い”に関わらず、誰もが命を守る情報にアクセスできる社会へ。

国の制度のもとで支援の担い手になれることは、きこえない・きこえにくい人の情報保障が公的に認められたことを意味します。

災害時の情報格差をなくすため、暮らしのあらゆる場面で遠隔通訳の併用が浸透するよう整備を推し進め、災害時に”伝え合える安心”を築いてまいります。」

(株式会社プラスヴォイス 代表取締役 三浦 宏之)

内閣府発表:「災害対策基本法に基づく被災者援護協力団体の登録について」

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社プラスヴォイス コンサルティング事業部

E-mail:consulting@plusvoice.jp

TEL:022-302-7839

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像