インフルエンサーPR依頼意向512人の調査から見えた実態

インフルエンサーや代理店へのPR依頼を検討する512人の意識を多角的に読み解く。

hotice株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:趙 無極、以下 hotice)は、全国の会社員・公務員・経営者・自営業・フリーランスなど885名を対象に、「インフルエンサーや代理店へのPR依頼に関する意識調査」を実施しました。

本調査により、インフルエンサーマーケティングを検討・実施する層の特徴や、依頼理由・判断基準・成果認識などの実態が明らかになりました。

特に、「依頼したい」と回答した人は57.9%にのぼり、PR依頼を前向きに検討する企業・個人が多数存在することが示されています。

一方で、効果測定やコスト面への不安を抱える声も多く、インフルエンサー施策を導入・継続する上での課題も浮き彫りとなりました。

https://hoticeglobal.com/blog/trends/influencer-pr-request-japan-survey/

■ 調査概要

調査主体:hotice株式会社

調査協力:合同会社RASA JAPAN

調査手法:インターネット調査

調査実施日:2025年10月17日

調査対象:全国の会社員、公務員、経営者、自営業、フリーランスなど

有効回答数:885名

■ 調査背景と目的

本調査は、日本国内の企業担当者および個人事業主を中心に、インフルエンサーや代理店へのPR依頼に対する意識を明らかにすることを目的として実施しました。

インフルエンサーマーケティングは企業のプロモーション手法として定着しつつありますが、依頼理由や判断基準、成果の捉え方については十分に可視化されていませんでした。

そこでhoticeは、「依頼意向」「依頼経験」「成果評価」「今後の意向」など全9項目を通じて、生活者および企業の意識を多角的に分析。

日本市場におけるインフルエンサーマーケティングの成熟度と今後の展望を明らかにしました。

本調査を通じて、インフルエンサー施策がどのように“信頼”や“購買”に結びつくのかを定量的に把握し、企業がより効果的なPR戦略を構築するための示唆を提供します。

■ 主な調査結果

調査概要

私たちは、インフルエンサーやマーケティング代理店へのPR依頼に関する意識を明らかにするため、全国の一般消費者および企業担当者を対象にアンケート調査を実施しました。

調査はインターネット上で行われ、有効回答数は885件。

対象は主に会社員・公務員・経営者・自営業・フリーランスなど、日常的にビジネスや情報発信に関わる層です。

依頼経験や理由、方法、重視する指標、成果の捉え方、今後の意向など、全9項目にわたって質問しました。

本記事では、そのうち「インフルエンサーや代理店にPRを依頼したいと思ったことがある」と回答した512人に焦点を当て、依頼意向の背景や課題、判断基準などを詳しく分析します。

この結果から、インフルエンサーマーケティングに対する企業・個人双方のリアルな意識を明らかにします。

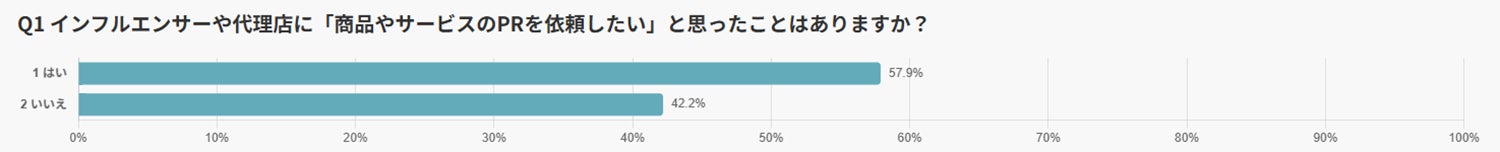

約6割が「依頼したい」と回答

インフルエンサーや代理店に「依頼したいと思ったことがあるか」という質問に対し、57.9%が「はい」と回答しました。

およそ6割が前向きな意向を示しており、インフルエンサーマーケティングがすでに広く受け入れられつつあることがわかります。

この結果から見えてくるのは、インフルエンサーの発信が単なる広告ではなく、“信頼性のある情報源”として認識されているという変化です。

特にSNS上では、企業公式アカウントの発信よりも、個人によるリアルな体験談やレビューのほうが消費者に届きやすい傾向があります。

こうした背景が、依頼意欲を押し上げていると考えられます。

一方で、約4割は「依頼したいと思ったことはない」と回答しており、依然として慎重な層も存在します。

費用面や成果の測定、信頼できる相手を見つけにくいといった課題が影響している可能性が高いです。

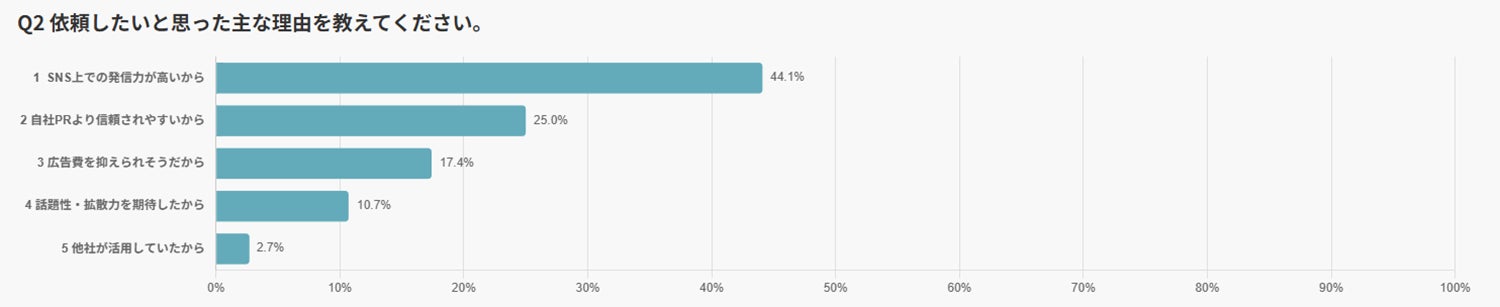

依頼理由のトップは「SNSでの発信力」

インフルエンサーや代理店に「依頼したい」と回答した人に、その理由を尋ねたところ、最も多かったのは「SNSでの発信力が高いから」(44.1%)でした。

次いで「発信内容に信頼性がある」(25.0%)、「広告費を抑えられる」(17.4%)、「自社ブランドとの親和性が高い」(10.7%)と続きます。

この結果から、依頼の目的が単なる宣伝ではなく、“情報の拡散力と信頼性の両立”に重きを置いていることがわかります。

特にSNSでは、広告感の強い投稿よりも、自然な語り口で紹介される投稿のほうがエンゲージメントを生みやすく、フォロワーに受け入れられやすい傾向があります。

そのため、インフルエンサーの発信力は、広告的なリーチではなく「共感を伴う広がり」として評価されていると言えます。

また、3位に挙がった「広告費を抑えられる」は、限られた予算で効果を出したい中小企業や個人事業主のニーズを反映しています。

テレビCMや大規模なデジタル広告と比べて、インフルエンサー施策は比較的少ない投資で高い効果を期待できるため、費用対効果の高さを評価する声が多いと考えられます。

全体として、依頼理由の上位には“拡散力”と“信頼性”という二つのキーワードが並びました。

これは、企業やブランドが単なる露出よりも「伝わり方」を重視し始めていることの表れです。

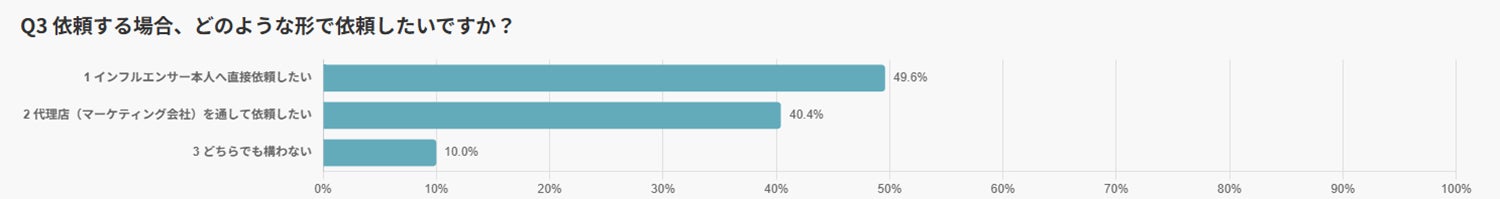

依頼方法は「直接依頼」と「代理店経由」が拮抗

インフルエンサーや代理店に依頼したいと考える人に、どのような形で依頼したいかを尋ねたところ、「直接依頼したい」と答えた人が49.6%と最も多く、「代理店を通じて依頼したい」との回答が40.4%で続きました。

残りの10.0%は「わからない・その他」となっており、依頼ルートの選び方には二つの大きな流れが存在することがわかります。

「直接依頼」を選ぶ層の多くは、フリーランスや小規模事業者、個人ブランドの運営者に多い傾向があります。

コストを抑えながら柔軟に依頼できる点や、インフルエンサーとの距離が近く、スピーディにコミュニケーションを取れる点が評価されていると考えられます。

SNS上でDMやコメントを通じて直接交渉するケースも増えており、オンライン特有のスピード感が支持を集めています。

一方で、「代理店経由」を選んだ人の割合も4割を超えており、こちらも無視できません。

複数のインフルエンサーを一度にアサインできる効率性や、契約・著作権・炎上リスクの管理といった実務面の安心感が理由として挙げられます。

特に企業案件では、効果測定や進行管理の観点から代理店を活用するケースが依然として多く、一定の需要が根強いといえます。

依頼の手法は異なるものの、どちらも「目的に合った相手と確実に連携できるか」が重視されています。

今後は、個人間での小規模コラボと、代理店を介した大規模キャンペーンの二極化がさらに進んでいく可能性があります。

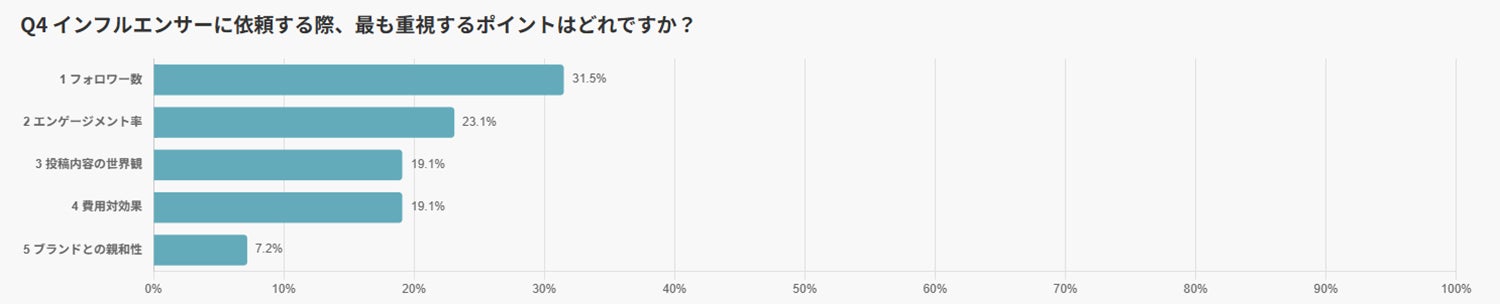

依頼時に重視されるのは「フォロワー数」と「エンゲージメント率」

インフルエンサーを選ぶ際にどのポイントを重視するか尋ねたところ、最も多かったのは「フォロワー数」(31.5%)でした。

次いで「エンゲージメント率」(23.1%)、「発信の世界観」(19.1%)、「発信ジャンルの一致」(19.1%)がほぼ同率で続いています。

この結果から、多くの企業や個人が「数字による影響力」と「ブランドとの親和性」の両面を見ていることがわかります。

フォロワー数は依然として分かりやすい指標であり、投稿がどれほどの人に届くかを推し量る基準として根強い信頼があります。

一方で、近年は単なる数よりも、フォロワーとの関係性や投稿への反応を重視する動きが強まっています。

エンゲージメント率が高いインフルエンサーは、フォロワーの信頼を得ており、発信内容がより深く届いていると評価されています。

また、「発信の世界観」や「ジャンルの一致」を挙げた回答も約4割に達しており、ブランドや商品の雰囲気とインフルエンサーのキャラクターを重ね合わせる“共感型PR”の意識が高まっていることがうかがえます。

単に認知を広げるだけでなく、「その人が紹介するから信じられる」「この世界観なら自社にも合う」と感じさせることが、依頼時の重要な判断軸になっているといえます。

こうした傾向から、インフルエンサー選定は“数字だけでは測れない総合的な評価”へと変化していることが見て取れます。

発信力の大きさよりも、どれだけ共感を生み出せるかが、今後の成功を左右する鍵となりそうです。

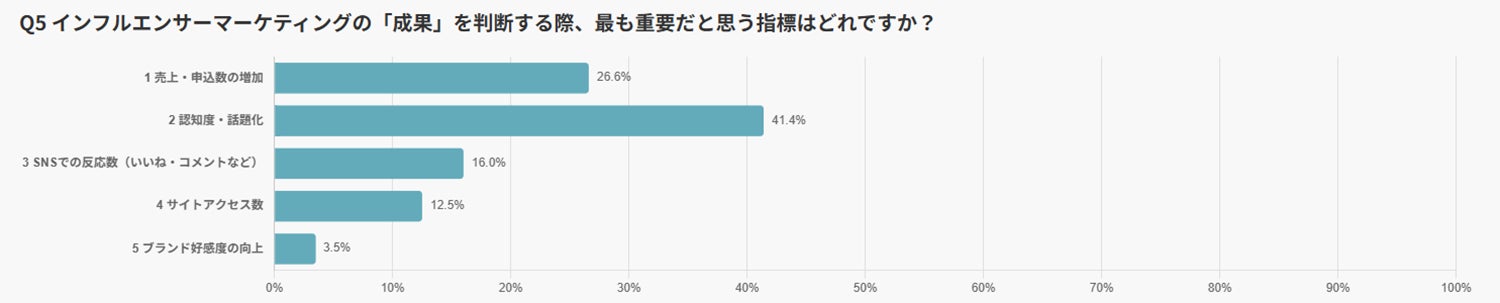

成果は“売上”よりも“話題化”重視

「どれだけ話題になったか」が、今の企業にとって重要な成果指標になりつつあります。

今回の調査でも、インフルエンサー施策で最も重視されていたのは「話題化」(41.4%)でした。

次いで「売上の増加」(26.6%)、「フォロワー数の増加」(16.0%)、「自社サイトへの流入」(12.5%)が続き、

多くの企業が“拡散”や“認知”といった波及効果に価値を見出していることがわかります。

この傾向は、SNSを中心とした情報接触の変化とも深く関係しています。

ユーザーが商品やサービスを知るきっかけは、企業広告ではなく、誰かの投稿であることが増えました。

そのため、「一度の購入」よりも「一度の話題化」が、長期的にブランド認知を広げる起点となっています。

一方で、売上やフォロワー増加といった定量的な成果を重視する声も一定数あります。

近年は、インフルエンサー施策をKPI設計に組み込み、指名検索数やサイト流入、コンバージョン率などを複合的に測定する企業も増えています。

感覚的なPRから、データに基づくマーケティングへ。

成果の捉え方が、確実に進化しているのです。

インフルエンサーを“広告塔”ではなく“ブランドの語り手”として位置づける企業も多くなっています。

売上に直結しない段階であっても、どれだけ自然に共感を生み出せるか。

これからの時代、それこそが本当の成果を左右する指標になっていくでしょう。

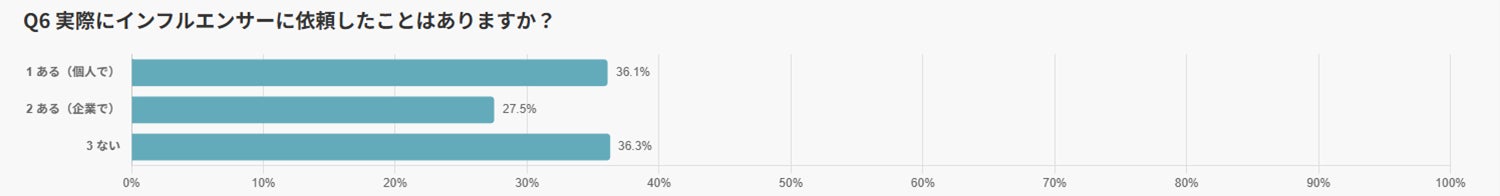

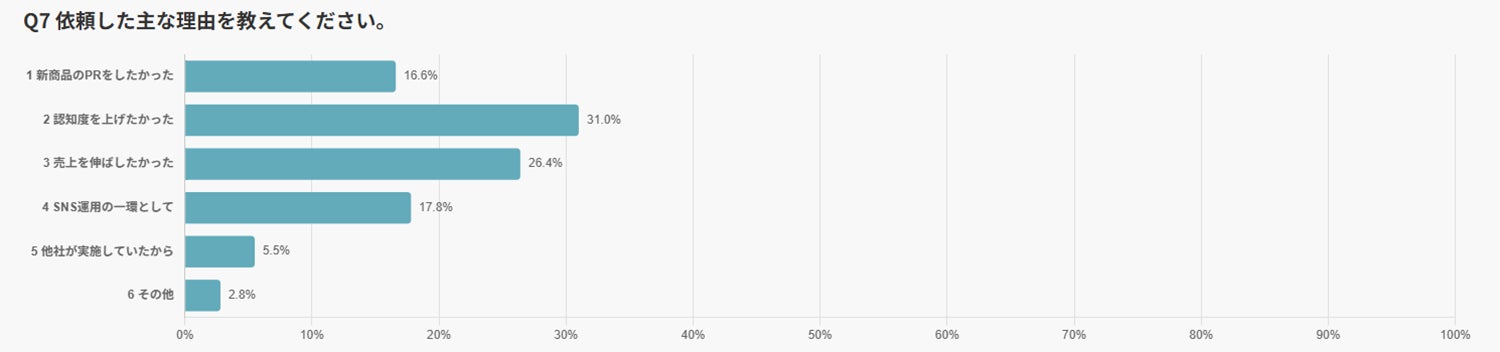

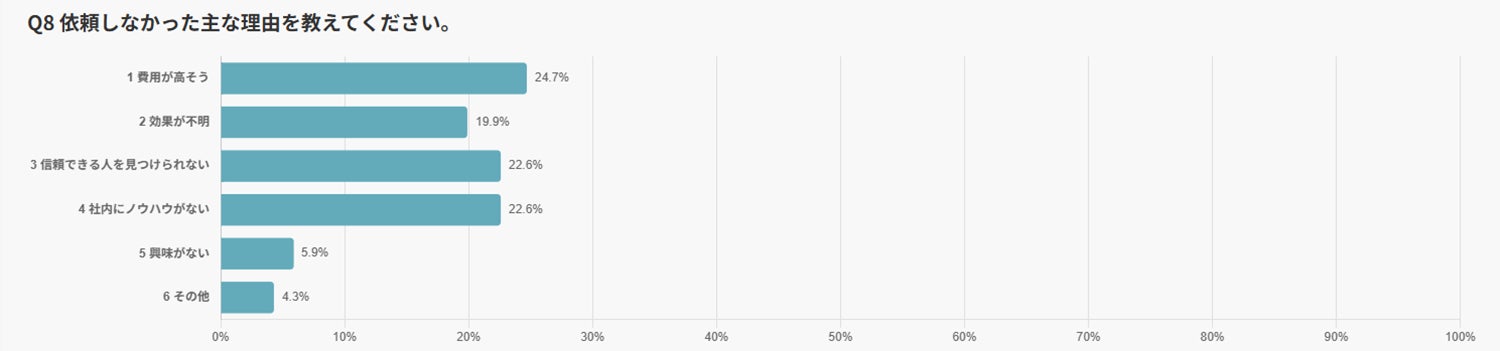

依頼経験者は3人に1人

関心の高まりが見える一方で、実際にインフルエンサーへ依頼を行った人はまだ限られています。

今回の調査では、個人として依頼した人が36.1%、企業担当者として依頼した人が27.5%にとどまりました。

一方、「依頼したことはない」と回答した人も36.3%と、実施率はまだ過半数に届いていません。

この結果から、インフルエンサーマーケティングは“注目の段階”から“試行の段階”へと移行しつつあることがうかがえます。

特に企業においては、社内での判断フローや予算配分、効果測定の仕組みがまだ整っておらず、慎重に様子を見ているケースが多いようです。

一方で、個人や小規模事業者は意思決定が早く、SNSを活用した小規模なコラボレーションを柔軟に試している傾向が見られました。

こうした動きからは、マーケティングの主体が大企業だけでなく、個人・スモールビジネスにも広がっている現状が読み取れます。

まだ本格導入が進んでいない段階とはいえ、実際に試した層の成功体験が可視化されれば、この流れはさらに加速していくでしょう。

依頼したい人・しない人の違い

「依頼したい」と考える人と、「依頼したくない」と感じる人。

同じインフルエンサー施策をめぐっても、両者の意識には大きな差があります。

今回の調査では、依頼したい人の多くが“発信力”や“信頼性”を重視する一方で、依頼したくない人は“コスト”や“効果の不透明さ”を懸念していました。

具体的には、「SNSでの発信力が高い」(44.1%)や「発信内容に信頼性がある」(25.0%)といったポジティブな理由が上位に挙がる一方、「費用が高そう」(33.6%)、「効果がわかりにくい」(27.3%)、「信頼できる人を見つけづらい」(20.5%)といった慎重な意見も目立ちます。

この構図から浮かび上がるのは、“期待”と“不安”の裏表です。

信頼できる発信者を求める気持ちは共通しているものの、依頼経験がない層ほど「誰を選べばいいかわからない」と感じている傾向があります。

また、費用対効果を明確に測れない点が、企業・個人問わず導入の障壁となっているようです。

インフルエンサー施策をより多くの人が安心して活用できるようにするには、

依頼者が「信頼できる相手に、適正な価格で依頼できる」環境づくりが欠かせません。

マッチングの透明化や成果の可視化が進めば、“興味はあるけれど踏み出せない”層が一気に動き出す可能性があります。

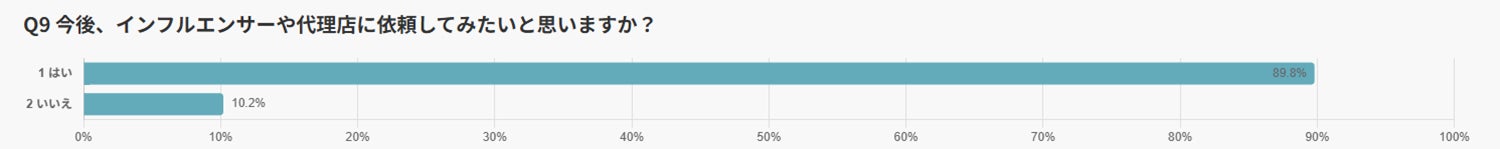

今後の依頼意向は6割超

調査の締めくくりとして、「今後、インフルエンサーや代理店に依頼したいと思うか」を尋ねたところ、57.9%が「依頼したい」と回答しました。

すでに依頼経験のある層だけでなく、これから試してみたいという新規層も多く、関心の裾野が確実に広がっていることがわかります。

この結果は、インフルエンサーマーケティングがもはや一部のブランド施策ではなく、“マーケティングのスタンダード”として浸透し始めていることを示しています。

従来の広告では届きにくかった層にも、SNSを通じて自然にメッセージを届けられる点が、

今後の広がりを支える最大の理由といえるでしょう。

また、企業の中でも「これまで実施したことがないが、興味がある」とする回答が目立ちました。

試験的な導入を経て効果を実感した企業が増えれば、

インフルエンサーとの継続的なパートナーシップ形成へと発展していくことが予想されます。

一方で、信頼性の担保やコスト管理、効果測定といった課題は依然として残ります。

それでも、今回のデータが示すように、半数を超える人々が「次は試してみたい」と答えたことは、

この領域の可能性を裏付ける大きな指標です。

今後は、単発のPRではなく、「ブランドとインフルエンサーが共に価値をつくる関係性」が主流になっていくでしょう。

共感を軸にしたコミュニケーションが、企業と生活者をつなぐ新たな常識となりつつあります。

■ 会社概要

hotice株式会社

所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-17-4 山口ビル(新館)4階

代表取締役:趙 無極(Mukyoku Cho)

設立:2021年9月1日

事業内容:SNS運用支援/インフルエンサー施策/動画制作/デジタル広告/コンサルティング

公式サイト(日本語):https://hotice.jp

公式サイト(英語):https://hoticeglobal.com

日本のインフルエンサーマーケティングについて(英語):https://hoticeglobal.com/blog/marketing/influencer-marketing-japan/

調査協力:合同会社RASA JAPAN

所在地:〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-27-1 G-201

代表取締役:喜多 克(Masaru Kita)

設立:2019年2月21日

事業内容:マーケティングオペレーション構築支援/BPOサービス/デジタル戦略支援

公式サイト:https://rasa-jp.co.jp/

■ お問い合わせ

hotice株式会社

メール:contact@hotice.jp

お問い合わせフォーム:https://hotice.jp/contact

すべての画像