mediment、「産業保健業務のDX推進ポイント」調査レポートを公開 ストレスチェック義務化から10年、産業保健DXの遅れが鮮明に

~健康管理業務の属人化・過重負担、制度改正を前に対応急務~

医療機関や企業の健康経営支援を行うメディフォン株式会社(東京都港区、代表取締役CEO:澤田真弓)が提供するクラウド健康管理システム「mediment(メディメント)」は、従業員300名以上の企業で健康管理・健康経営に携わる人事労務担当者115名を対象に「産業保健業務のDX推進ポイント」に関する調査を実施いたしました。

その結果、ストレスチェック制度の義務化から10年が経過した現在も、紙やExcelに依存した管理や属人的な運用が依然として多く、企業の産業保健業務におけるDXの遅れが深刻な課題として浮かび上がりました。

■調査サマリー

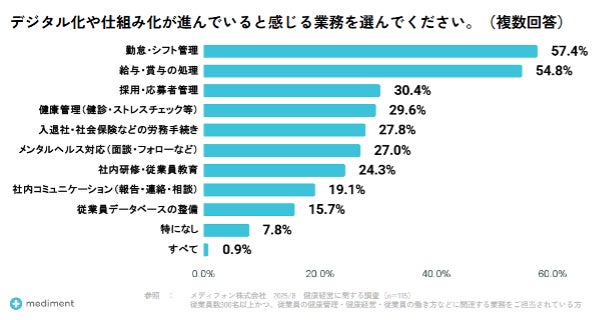

・デジタル化されている業務に偏り

勤怠管理(57.4%)、給与処理(54.8%)は半数超でデジタル化済み。一方、健康管理や採用など人の関与が大きい領域は3割前後にとどまり、研修(19.1%)、メンタルヘルス(18.3%)、社内コミュニケーション(17.4%)は2割未満にとどまった。<結果1>

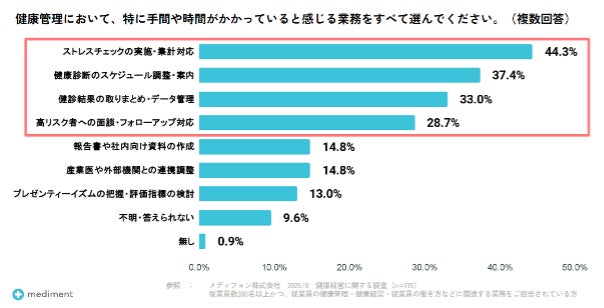

・健康管理業務は「定期業務」と「リスク対応」に負担集中

ストレスチェックの実施・集計(44.3%)、健診スケジュール調整(37.4%)、健診結果管理(33.0%)、高リスク者フォロー(28.7%)といった必須業務に負担が集中している。<結果2>

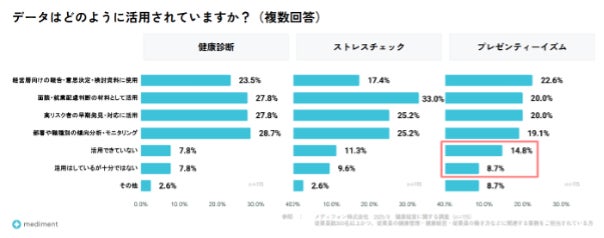

・健康管理データの活用は限定的

健診データは傾向分析(28.7%)、面談・就業配慮(27.8%)に使われるが、ストレスチェックは現場対応中心。プレゼンティーイズムは「未活用・不十分」が23.5%と高く、経営層向けの活用は途上。<結果3>

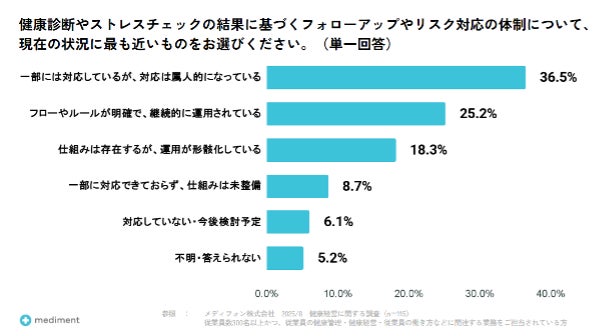

・業務の属人化と体制未整備

健康診断やストレスチェックのフォロー体制は「属人的対応」が最多の36.5%。フローやルールを持つ人は25%にとどまり、63.5%が仕組み未整備のまま属人運用に依存している。<結果4>

■調査実施背景

少子高齢化の進行により人材確保が一層難しくなる中、従業員一人ひとりの健康保持・増進は企業の生産性維持と職場定着の前提条件となっています。加えて、経済産業省が推進する「健康経営優良法人」認定制度など、国の政策面でも健康経営の推進は強化されてきました。

また、2015年に義務化されたストレスチェック制度は施行から10年を迎え、2025年5月には労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案が可決・成立し、これまで対象外だった従業員50人未満の事業場にもストレスチェック実施義務が拡大されます。こうした制度改正の流れは、人事労務部門における産業保健体制の整備を待ったなしの課題として突き付けています。

その一方で、多くの企業では依然として紙やExcelを用いた管理や担当者任せの運用が残っているとも指摘されており、制度対応と日々の実務との間にはギャップが存在するのが現状です。

■主な調査結果

<結果1>デジタル化や仕組み化が進んでいる業務

アンケート結果では、勤怠・シフト管理(57.4%)、給与処理(54.8%)など日常的で仕組み化しやすい業務はデジタル化が進んでいる。一方、採用管理や健康管理は3割前後にとどまり、人の関与が大きい業務はまだ取り組み途中といえる。研修やメンタルヘルス、社内コミュニケーションは2割前後、従業員DB整備は15.7%と低く、全体として「一部の業務での活用」に偏る傾向が見られた。

<結果2>特に手間や時間がかかっている健康管理業務

健康管理業務の負担は「ストレスチェックの実施・集計」(44.3%)、「健診スケジュール調整」(37.4%)、「健診結果の管理」(33.0%)、「高リスク者フォロー」(28.7%)の4項目に集中している。いずれも全従業員対象の定期対応やリスク層への個別対応といった“必須”かつ”手間のかかる” 業務であり、負担感の大半がここに寄っている構造が読み取れる。一方、報告書作成やプレゼンティーイズム把握は相対的に低い。

<結果3>健康管理データ(健康診断 / ストレスチェック / プレゼンティーズム)の活用方法

健康診断データは「傾向分析」(28.7%)、「面談・就業配慮」(27.8%)、「高リスク対応」(27.8%)と多面的に活用されている。一方ストレスチェックは「面談・配慮」(33.0%)や「リスク対応」(25.2%)に偏る。プレゼンティーイズムは全般に活用度が低く、「未活用・不十分」が23.5%とさらなる活用の余地があると推察される。

<結果4>健康診断・ストレスチェックのフォローアップやリスク対応の体制

「一部には対応しているが属人的」がTOPで36.5%。「フローやルールが明確で、継続的に運用されている」企業は1/4社に留まっている。

健康管理チームまたは担当者に対応方法が属人化しているか、仕組みが形骸化・未整備な状態の企業が63.5%おり、対応体制が整っていないことがわかる。実施やデータ収集はできているものの、フォローや環境整備が進んでいない実態が推察される。

■調査結果の考察

調査結果からは、DXの推進が勤怠や給与といった定型業務に偏って進んでいる一方で、健康診断やストレスチェックなど法令対応を要する領域では立ち遅れている現実が見えてきました。特に、ストレスチェックの実施・集計や健診フォローアップといった必須業務は担当者に集中し、属人的に処理されているケースが多く確認されました。

ストレスチェック制度は義務化から10年を迎え、さらに2025年には小規模事業場にも義務化が拡大することで、より多くの人事労務担当者に対応負荷がかかることが予想されます。こうした状況下、紙やExcelに依存した運用を続けることは、法令遵守や従業員フォローの観点からもリスクを高めかねません。

今回の調査を通じて明らかになったのは、健康管理体制の整備や業務の効率化が、いまや一部の先進企業だけのテーマではなく、すべての企業にとって喫緊の課題となっているということです。属人的な業務を減らし、制度対応と従業員支援を両立できる体制を整えるためには、産業保健DXの推進が不可欠です。

本リリースでは主要な調査結果を抜粋してご紹介しています。その他の詳細な結果について、また産業保健業務のDX推進ポイントについては、ぜひ調査レポートをご参照ください。

■調査概要

調査日:2025年8月7日

調査対象:従業員数300名以上かつ、従業員の健康管理・健康経営・従業員の働き方などに関連する業務をご担当されている方

調査方法:Webアンケートツール ユニーリサーチを使用し、アンケートを配布

調査の目的:健康経営の実行・改善にあたり、企業における健康管理体制、従業員支援、産業保健連携の現状と課題を把握すること

有効回答数:115名

【提供サービス・企業】

◆クラウド健康管理システム 「mediment(メディメント)」について https://mediment.jp/

medimentは、健康経営を推進する人事労務担当者向けサービスです。従業員の健康診断・ストレスチェックの実施や結果管理、産業医面談の調整、労働基準監督署への報告書作成など、煩雑な業務を効率化し、生産性向上を実現します。

さらに、結果の可視化とクロス分析、医療専門家の伴走支援によって健康課題の把握と改善を促し、健康経営の成果創出を後押しします。多言語対応画面やオンライン産業医面談・診療における医療通訳にも対応し、外国人従業員の増加にも備えたダイバーシティ経営を支援します。

◆メディフォン株式会社について

遠隔医療通訳サービス「mediPhone(メディフォン)」(https://mediphone.jp/)とクラウド健康管理サービス「mediment(メディメント)」(https://mediment.jp/)を中心に、日本医療の国際化とDXを推進しています。

「mediPhone」は医療機関のみならず自治体や医療団体など全国約88,000機関で導入され、外国人患者と医療従事者の言葉の壁を解消しています。「mediment」は産業医面談や健診データ管理をデジタルで最適化し、10万人以上の従業員の健康経営や予防医療を支えています。

“新しい多様な社会のための医療インフラ”の構築をミッションに掲げ、国籍や言語、働き方にかかわらず誰もが安心して医療にアクセスできる仕組みを提供し、人々が主体的に健康を守れる社会基盤づくりを目指します。

本社:〒107-0052 東京都港区赤坂6-14-2 赤坂倉橋ビル

設立:2018年6月

代表者:代表取締役CEO 澤田真弓

事業内容:医療通訳事業、健康管理SaaS事業、その他関連事業

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像