【40代以上の社外交流「減ってきている」が6割超え】社外交流を求める人が叶えたい1位は「新しいアイデアや知識」

社外交流の機会が一定数ある、または肯定的に捉えている方は目的意識や自己成長への期待が明確であるという結果に

ニューホライズンコレクティブ合同会社(本社:東京都港区、代表:山口 裕二、野澤 友宏)は、中高年(40歳〜65歳)を対象に、「中高年の社外交流とキャリア意識」に関する調査を行いました。

少子高齢化や定年延長、リスキリングの重要性など、働く中高年を取り巻く環境が大きく変化しています。

かつての終身雇用や年功序列が薄れ、社外との接点や新しい知見の獲得が、キャリア継続や自己成長のカギとなる場面も増えてきました。

とはいえ、年齢とともに社外との接点は減っていくのが現実であり、自分の価値を再確認したり、刺激を得たりする機会は限られがちです。

では実際に、現在の中高年はどの程度、社外との交流を持ち、それをどのように感じているのでしょうか。

そこで今回、ニューホライズンコレクティブ合同会社(https://newhorizoncollective.com/)は、中高年(40歳~65歳)を対象に、「中高年の社外交流とキャリア意識に関する調査」を実施しました。

<中高年の社外交流とキャリア意識に関する調査結果トピックス>

・40代以上の約6割が社外交流が「減ってきている」と回答

・社外交流で感じたこと1位は「刺激を受けた」、2位は「視野が広がった」

・社外交流を求める人が叶えたいこと1位は「新しいアイデアや知識を得る」こと

・社外交流を「望ましい」とする層ほど、目的意識や自己成長への期待が明確

・現在、社外交流がほんどない人の約4割が「特に叶えたいことはない」と回答

・交流の頻度が上がるほど、「スキルの再認識」や「キャリアの見直し」など具体的な目標が増加

調査概要:「中高年の社外交流とキャリア意識に関する調査」

【調査期間】2025年3月19日(水)~2025年3月20日(木)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,010人

【調査対象】調査回答時に中高年(40歳~65歳)と回答したモニター

【調査元】ニューホライズンコレクティブ合同会社(https://newhorizoncollective.com/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

40代以上の中高年層が「社外交流の減少」を実感している結果に

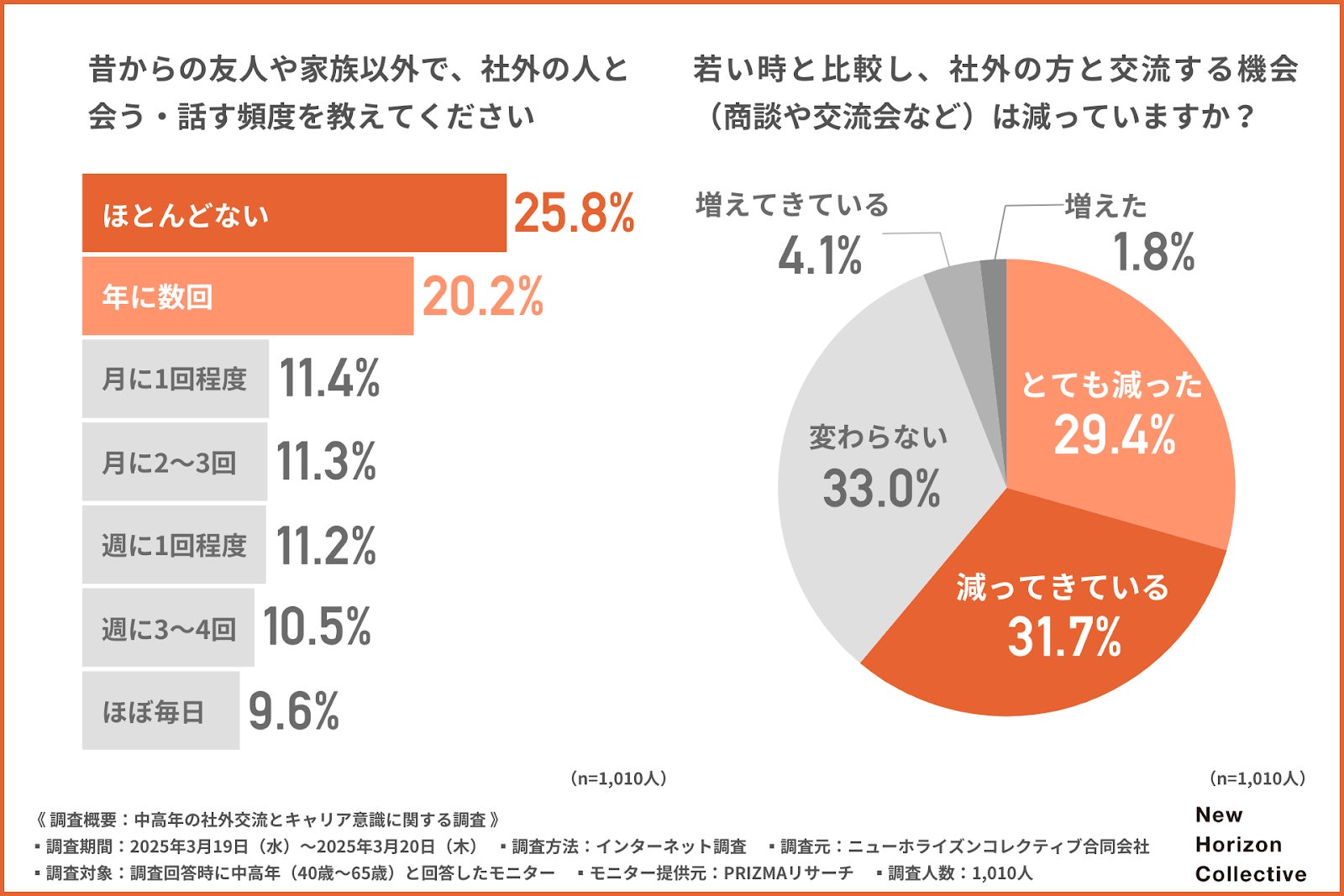

はじめに、「昔からの友人や家族以外との交流頻度」について尋ねたところ、『ほとんどない(25.8%)』が最多となり、『年に数回(20.2%)』と続きました。

全体の約半数の方が『ほとんどない』『年に数回』と回答しており、社外交流の頻度が非常に限られている実態が明らかとなりました。中高年期は、職場の人間関係が固定化したり、転職や異動の頻度も下がりやすいため、意識的に外部との接点を持たない限り、新しい出会いが極端に少なくなるのではないでしょうか。

続いて、「若い頃と比べた社外交流の変化」について尋ねたところ、『とても減った(29.4%)』『減ってきている(31.7%)』が合わせて6割以上を占めました。

このことから、過去に比べて社外とのつながりが減少しているという自覚を持つ中高年が多数派であることが明らかになりました。

特に昇進や家庭の事情、時間的余裕のなさといった要因が影響し、意識的な交流の場が減っていると推察されます。

「刺激を受けた」「視野が広がった」社外交流の成功体験とは

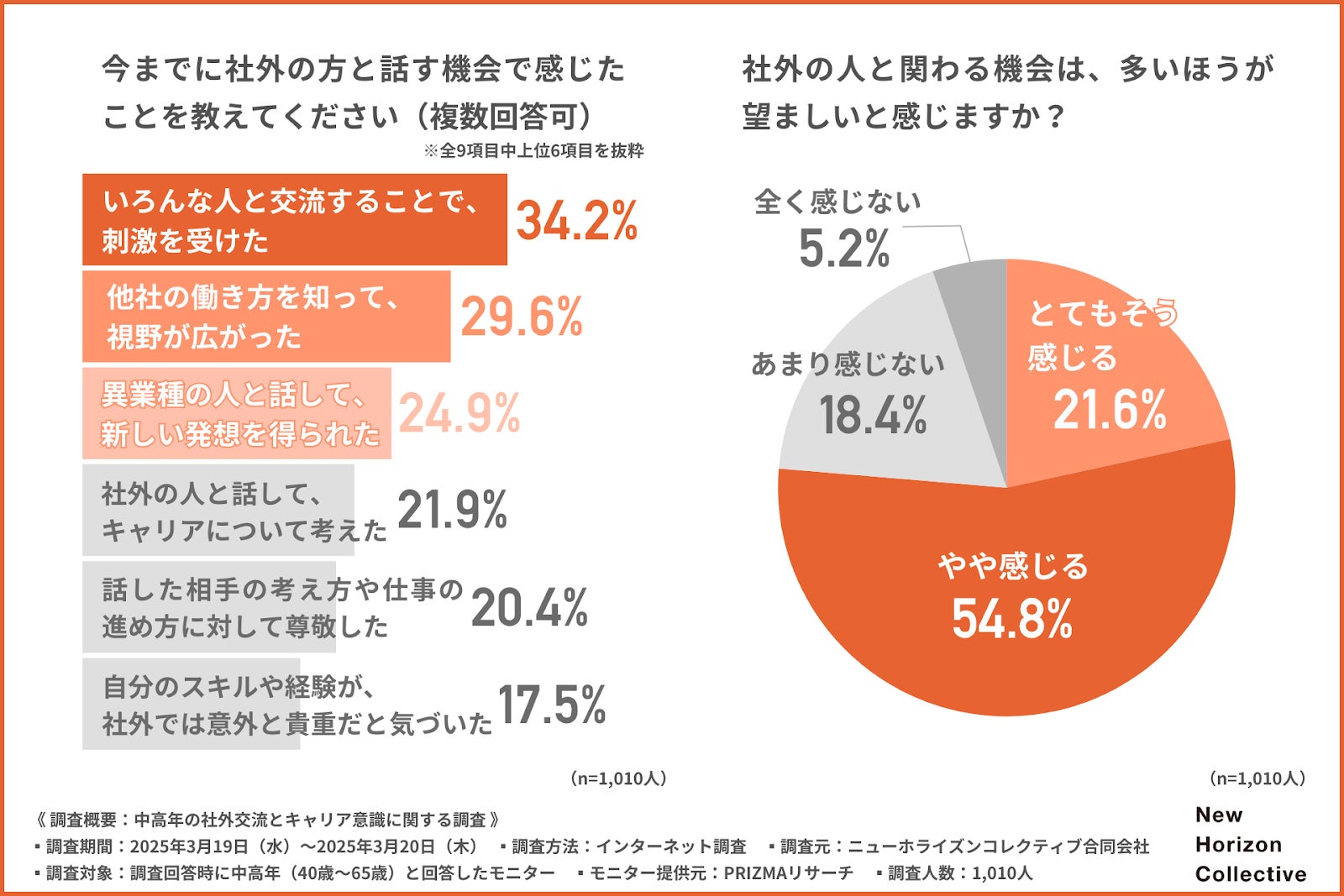

「社外の人と話す機会で感じたこと」について尋ねたところ、『いろんな人と交流することで、刺激を受けた(34.2%)』が最も多く、『他社の働き方を知って、視野が広がった(29.6%)』『異業種の人と話して、新しい発想を得られた(24.9%)』と続きました。

社外交流を通じて得られる刺激や視野の拡大は、自己肯定感や自己承認を高める重要な成功体験としてあることが示されました。

これにより、中高年が他者を通して自己理解を深め、キャリア意識や職業人生の再評価につながる可能性が示されています。

さらに「社外の人と関わる機会は、多いほうが望ましいと感じますか?」と質問したところ、約8割の方が、『とてもそう感じる(21.6%)』『やや感じる(54.8%)』と肯定的な回答をした結果となりました。

この高い支持率は、たとえ現状で頻繁に交流を持っていないとしても、社外とのつながり自体には意義を感じている人が多いことを示しています。しかし4人に1人は、社外交流に対して消極的のようですが、社外交流の機会に対する捉え方により、考え方や価値観に違いはあるのでしょうか。

社外交流への渇望や期待が明らかに

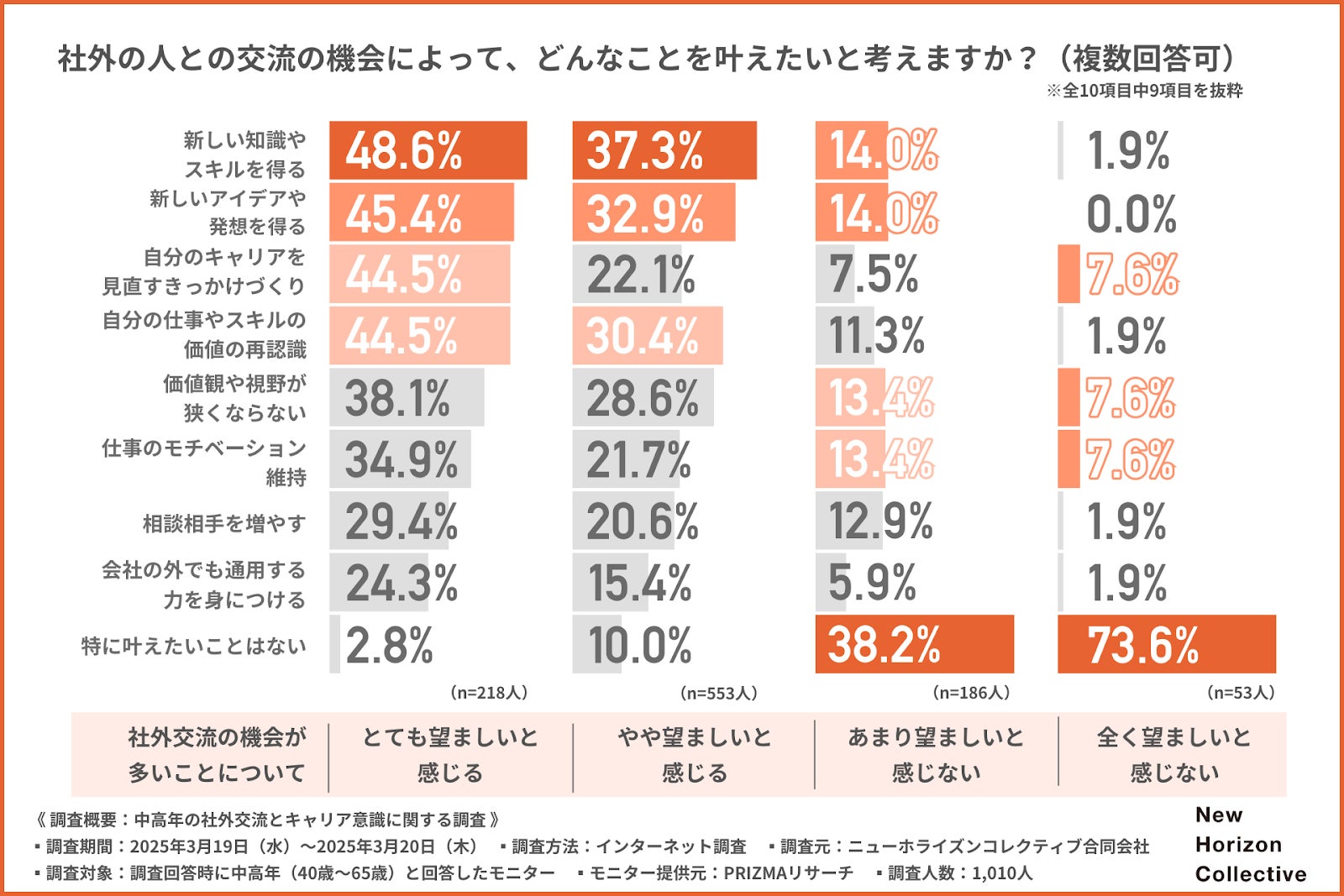

そこで、「社外交流の機会によって叶えたいこと」についてうかがったところ、社外交流の機会を多いほうが望ましいと考えている方とそうではない方で、違いが明らかになりました。

【社外の人と関わる機会は多いほうが望ましいと『とてもそう感じる』と回答】

・『新しい知識やスキルを得る(48.6%)』

・『新しいアイデアや発想を得る(45.4%)』

・『自分のキャリアを見直すきっかけづくり(44.5%)』

・『自分の仕事やスキルの価値の再認識(44.5%)』

【社外の人と関わる機会は多いほうが望ましいと『やや感じる』と回答】

・『新しい知識やスキルを得る(37.3%)』

・『新しいアイデアや発想を得る(32.9%)』

・『自分の仕事やスキルの価値の再認識(30.4%)』

【社外の人と関わる機会は多いほうが望ましいと『あまり感じない』と回答】

・『特に叶えたいことはない(38.2%)』

・『新しい知識やスキルを得る(14.0%)』

・『新しいアイデアや発想を得る(14.0%)』

・『価値観や視野が狭くならない(13.4%)』

・『仕事のモチベーション維持(13.4%)』

【社外の人と関わる機会は多いほうが望ましいと『全く感じない』と回答】

・『特に叶えたいことはない(73.6%)』

・『自分のキャリアを見直すきっかけづくり(7.6%)』

・『仕事のモチベーション維持(7.6%)』

・『価値観や視野が狭くならない(7.6%)』

社外交流を「望ましい」と考える層では、社外交流によって叶えたいこととして「新しい知識やスキル、アイデアなどの取得」や「キャリアの見直しの機会づくり」が上位となっており、明確な目的意識があることが明らかになりました。

社外交流に前向きな人ほど「叶えたいこと」が多く、それだけ「自己投資先としての社外」への信頼と期待があると考えられます。

一方で「望ましい」とは感じられていない層では、「特に叶えたいことはない」が最多となっており、「全く望ましいと感じていない層」は7割以上が回答する結果となりました。外部との接点に対する動機や期待が希薄なことが示されています。

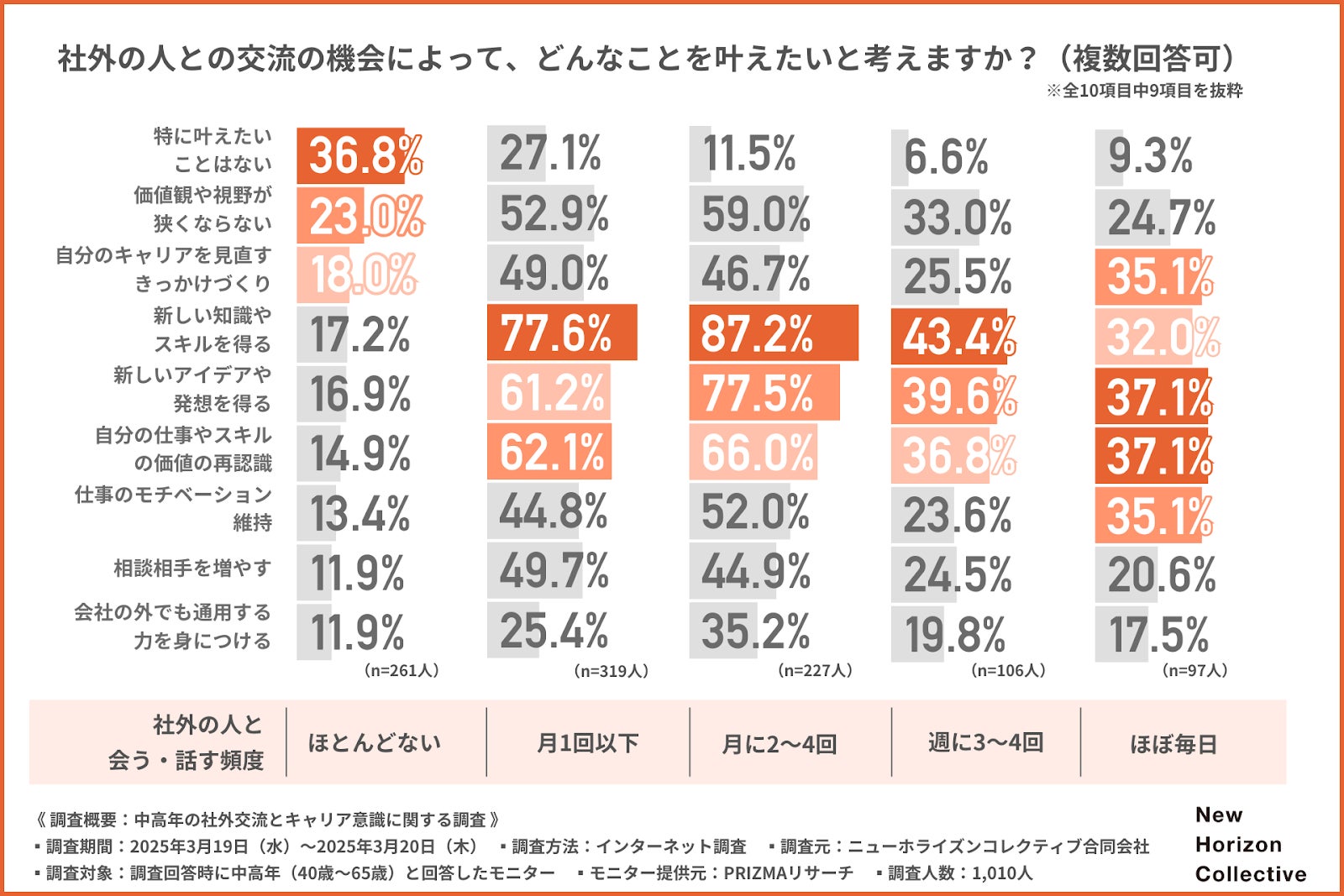

同様に、「社外交流の機会によって叶えたいこと」について、現在の社外交流の頻度別にも回答結果を集計した結果、以下のような回答になりました。

【社外の人と会う・話す頻度が『ほとんどない』と回答】

・『特に叶えたいことはない(36.8%)』

・『価値観や視野が狭くならない(23.0%)』

・『自分のキャリアを見直すきっかけづくり(18.0%)』

【社外の人と会う・話す頻度が『月に1回程度』『年に数回』と回答】

・『新しい知識やスキルを得る(77.6%)』

・『自分の仕事やスキルの価値の再認識(62.1%)』

・『新しいアイデアや発想を得る(61.2%)』

【社外の人と会う・話す頻度が『月に2~4回』『週に1回程度』と回答】

・『新しい知識やスキルを得る(87.2%)』

・『新しいアイデアや発想を得る(77.5%)』

・『自分の仕事やスキルの価値の再認識(66.0%)』

【社外の人と会う・話す頻度が『週に3~4回』と回答】

・『新しい知識やスキルを得る(43.4%)』

・『新しいアイデアや発想を得る(39.6%)』

・『自分の仕事やスキルの価値の再認識(36.8%)』

【社外の人と会う・話す頻度が『ほぼ毎日』と回答】

・『自分の仕事やスキルの価値の再認識(37.1%)』

・『新しいアイデアや発想を得る(37.1%)』

・『自分のキャリアを見直すきっかけづくり(35.1%)』

・『仕事のモチベーション維持(35.1%)』

・『新しい知識やスキルを得る(32.0%)』

社外と接点が少ない人ほど「特に叶えたいことはない」と感じる傾向が強く、逆に交流の頻度が高まるほど具体的な目標を持つ人が増えることが明らかになりました。

これは、社外との交流が自己成長やキャリア意識を引き出すきっかけになることを示しています。一方で交流の機会がないことで「何を得られるか」が見えにくく、『特に叶えたいことはない』と感じてしまう傾向が強まるのかもしれません。

そのため、現在は社外交流に対して消極的に感じている人でも、何かしら社外交流の機会が生まれたり、環境として用意されることで、前向きに変わる可能性を秘めていると考えられます。。社外交流は、中高年がもう一度自分の価値や未来を見つめ直す1つのきっかけになるのではないでしょうか。

【まとめ】中高年層における社外交流の現状と潜在的ニーズの可視化

今回の調査では、40代以上の中高年層における「社外交流の減少」と、それに対する意識の差が明らかになりました。実際に社外の人と会う・話す頻度は「ほとんどない」「年に数回」が約半数を占め、若い頃と比べて交流が減っていると感じる人も6割を超えています。

一方で、社外との関わりについては約8割が「望ましい」と回答しており、実際に接点を持った人からは「刺激を受けた」「視野が広がった」「キャリアを見直すきっかけになった」といったポジティブな経験が多く挙がりました。社外交流が、気づきや学びにつながっている実態が明らかになりました。

なかでも特徴的なのは、交流頻度が高くなるほど「叶えたいこと」が明確になっていく点です。交流が少ない人では「特に叶えたいことはない」とする割合が高いのに対し、交流がある人ほど「知識の習得」「スキルの再認識」「新たな発想の獲得」など、具体的な目的意識が表れていました。これは、社外とのつながりを持つことが、キャリアへの関心や自己成長への意欲を引き出すきっかけになることを示しています。

つまり、今は交流に対して消極的であっても、きっかけさえあれば考えや意識が前向きに変化していく可能性が示唆されました。

社外との接点は、単なる人脈づくりにとどまらず、自分自身を見つめ直し、新たな価値を見出すきっかけとも捉えられ、中高年のキャリア再構築や自律的な成長を支える1つの有効な手段になるのではないでしょうか。

ミドル世代のキャリア自律を促進する『越境キャリアドック』

今回、「中高年の社外交流とキャリア意識」に関する調査を実施したニューホライズンコレクティブ合同会社(https://newhorizoncollective.com)は、40代以上のミドル世代を対象としたキャリア形成支援プログラム『越境キャリアドック』を運営しています。

近年、働き方が大きく変化し、ミドル世代(40代〜50代)がこれまで培ってきたスキルや経験が通用しにくくなっています。

年功序列型の昇進制度も変わりつつあり、キャリアアップが見込めず、モチベーションや生産性が低下する方が増えています。

そこで企業には、ミドル・シニア世代のキャリアを充実させるための対策が求められています。

その有効な手段として、厚生労働省が推奨する「セルフ・キャリアドック」があります。

これは、モチベーションの維持・向上、生産性向上、キャリアの充実度を把握するためのものです。

キャリア自律を高めることは、多様性を受け入れる「インクルージョン」や、人生への満足感を表す「ウェルビーイング」とも関連があることがわかってきました。

ニューホライズンコレクティブ合同会社が運営するLSP(ライフシフトプラットフォーム)は、これまで4年間、大手企業の40代・50代社員や退職者を対象に様々な「学び」のプログラムを提供してきました。

参加者の声や専門家からのアドバイスを基にプログラムを改良し、特にキャリアワークショップは参加者全員から「学びがあった」と評価されています。

LSPの知識や方法論を活かしたキャリアドック「越境キャリアドック」は、社員のキャリア自律を促進するために非常に有効なプログラムです。

■越境キャリアドックの内容

1.ガイダンス動画

キャリア準備に関する15分程度の動画(2本)を視聴

2.キャリアワークショップ

最大15名のグループで実施。

過去・現在・未来について振り返り、他者との意見交換を通じて新たな気づきを得る(3時間×2回)

3.個別キャリア面談

キャリアコンサルタントとの1時間面談(2回)

自身のキャリアビジョンと言語化された行動計画を策定

4.企業フィードバック(オプション)

参加者から得られたデータを基に組織課題を抽出し、人事部門へ報告

5.フォロープログラム

プログラム終了後も継続的なキャリア相談が可能な外部相談室を提供(別料金)

■対象

40歳以上

■時間

活動期間:2025年4月~6月の3か月間に上記プログラムを実施

以降、7月~9月・10月~12月・1月~3月の3か月単位でプログラムを実施いたします。

■実施環境

オンライン

■ニューホライズンコレクティブ合同会社:https://newhorizoncollective.com/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像