WWFが『生きている地球レポート2018』を発表 ~地球に与える人間の影響は急速に広がり、自然や生物多様性が瀬戸際に~

1.1970年から2014年の約40年間に、地球上の脊椎動物の個体群サイズは平均60%減少した。

2.急増する消費が、生活・社会・経済の基盤となる自然環境や生物多様性を消失させている。

3.生物多様性消失の流れを反転させるため、WWFは、2020年から2050年に向けた高い目標設定に合意するよう国際社会に訴えている。

2.急増する消費が、生活・社会・経済の基盤となる自然環境や生物多様性を消失させている。

3.生物多様性消失の流れを反転させるため、WWFは、2020年から2050年に向けた高い目標設定に合意するよう国際社会に訴えている。

本日、公益財団法人世界自然保護基金ジャパン(東京都港区 会長:末吉竹二郎 以下、WWFジャパン)は、『生きている地球レポート2018』を発表しました。これは、地球上の自然の状態を包括的に紹介するWWFの基幹レポートで、1998年より20年間にわたり、ほぼ2年毎に発表してきています。

『生きている地球レポート2018』

『生きている地球レポート2018』

本レポートは「生きている地球指数(LPI)」や「エコロジカル・フットプリント(EF)」を始めとする6つの指標や科学的知見を用いて、人間の活動が地球上の生命を支える自然システムを瀬戸際に追い込んでいる状況を浮き彫りにしています。

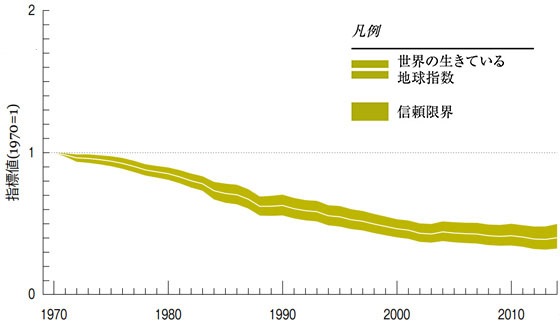

地球上の野生生物の個体群サイズの変化を表す指標「LPI」は、ほ乳類、鳥類、は虫類、両生類、魚類の個体群が1970~2014年の間に平均60%減少(特に淡水域では83%減少)したことを示しています。また、人間による自然資源の使用量を表す「EF」では、人間の消費による地球環境への負荷が1960~2014年の間に約190%増加しています。

図1 世界の「生きている地球指数」:1970~2014」 世界各地で観測した4,500種、16,704の個体群は、平均で60%減少した。

図1 世界の「生きている地球指数」:1970~2014」 世界各地で観測した4,500種、16,704の個体群は、平均で60%減少した。

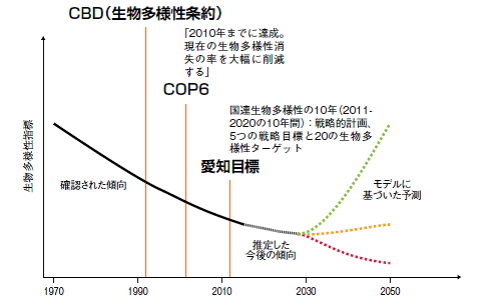

本レポートでWWFは、生物多様性消失の流れを回復へと反転させる道筋を提示しています。図2は、CBD2020年愛知目標など国際合意が発効されて以来、生物多様性の減少を食い止めるに至っていないことを示しています。しかし同時に、気候変動枠組条約のパリ協定のように、生物多様性条約において、より高い目標を設定することで、下降線を上昇線に変え得ることを説明するものです。WWFは、世界各国の政府が、2020年までに、2030年と2050年に向けての世界全体での野心的な目標設定に合意するよう求めています。

図2 生物多様性の損失を表す予想図。今後の積極的な取り組み次第で、下降線を上昇線に変えることができる可能性を示す。

図2 生物多様性の損失を表す予想図。今後の積極的な取り組み次第で、下降線を上昇線に変えることができる可能性を示す。

■添付資料:生きている地球レポート2018 要約版

https://www.wwf.or.jp/activities/data/201810lpr2018_jpn_sum.pdf

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザーログイン既に登録済みの方はこちら

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像