BtoBにおけるフォーム入力者の76.9%が途中で離脱する原因は、運営者の「削れない項目」にあった

株式会社Cone(本社:大阪府大阪市、代表取締役:佐藤 立樹)は、BtoBサービスを提供している企業のマーケティング担当者214名を対象に、「BtoBフォーム設計とリード獲得」に関する実態調査を実施しました。

本調査は、多くの企業が直面する「CVR(コンバージョン率)を上げるためのフォーム項目」と「営業が求める質の高いリード情報確保」という思いの間でのジレンマを、「フォーム入力経験者」と「フォーム運用者」双方の視点から分析を行いました。

レポート全文

BtoBにおけるフォーム入力者の76.9%が途中で離脱する原因は、運営者の「削れない項目」にあった

BtoBマーケティングにおけるフォーム設計は、企業と見込み顧客が最初に接点を持つ「最重要地点」です。しかし、入力項目を減らせばCVRは上がっても質の低いリードが増え、項目を増やせば質は向上するものの離脱が増えるという「量と質」のトレードオフが、多くの担当者を悩ませています。

本調査では、この構造的な課題を解消し、CVRとリード品質の最適なバランスを見つけるためのヒントを提供します。

【調査概要】

|

調査対象 |

BtoBサービスを提供している企業に勤める214名 |

|

調査期間 |

2025年11月3日〜11月5日 |

|

調査方法 |

インターネット調査 |

|

調査実施 |

BtoBサイト制作サービス「formmate」を運営する株式会社Cone |

調査の背景

昨今、BtoBマーケティングにおけるリード獲得の主戦場は、広告やコンテンツを通じて誘導した先の「フォーム設計」にあります。フォームは、企業が見込み顧客と最初に接点を持つ極めて重要なタッチポイントです。

しかし、多くのマーケティング担当者が「量(CVRの向上)」と「質(営業が求める詳細情報の確保)」という構造的なジレンマに直面しています。

入力項目を減らせばユーザーの負担が減りCVRは向上するものの、営業部門からは「質が低い」と指摘されるリスクが生じます。逆に、有用な情報を多く得ようと項目を増やせば、入力途中の離脱が増加し、リード総数が減少してしまいます。この「量を取るか、質を取るか」というトレードオフは、多くのBtoB企業で営業機会の損失や部門間の対立を生む原因となっています。

そこで当社は、この長年の課題に終止符を打つべく、実際にBtoBフォームを「入力した経験者」と「運用している担当者」双方の意識と実態を包括的に調査しました。本調査を通じて、CVRを維持・向上させながら、営業部門も納得するリード品質を両立させるための、具体的な最適解を明らかにします。

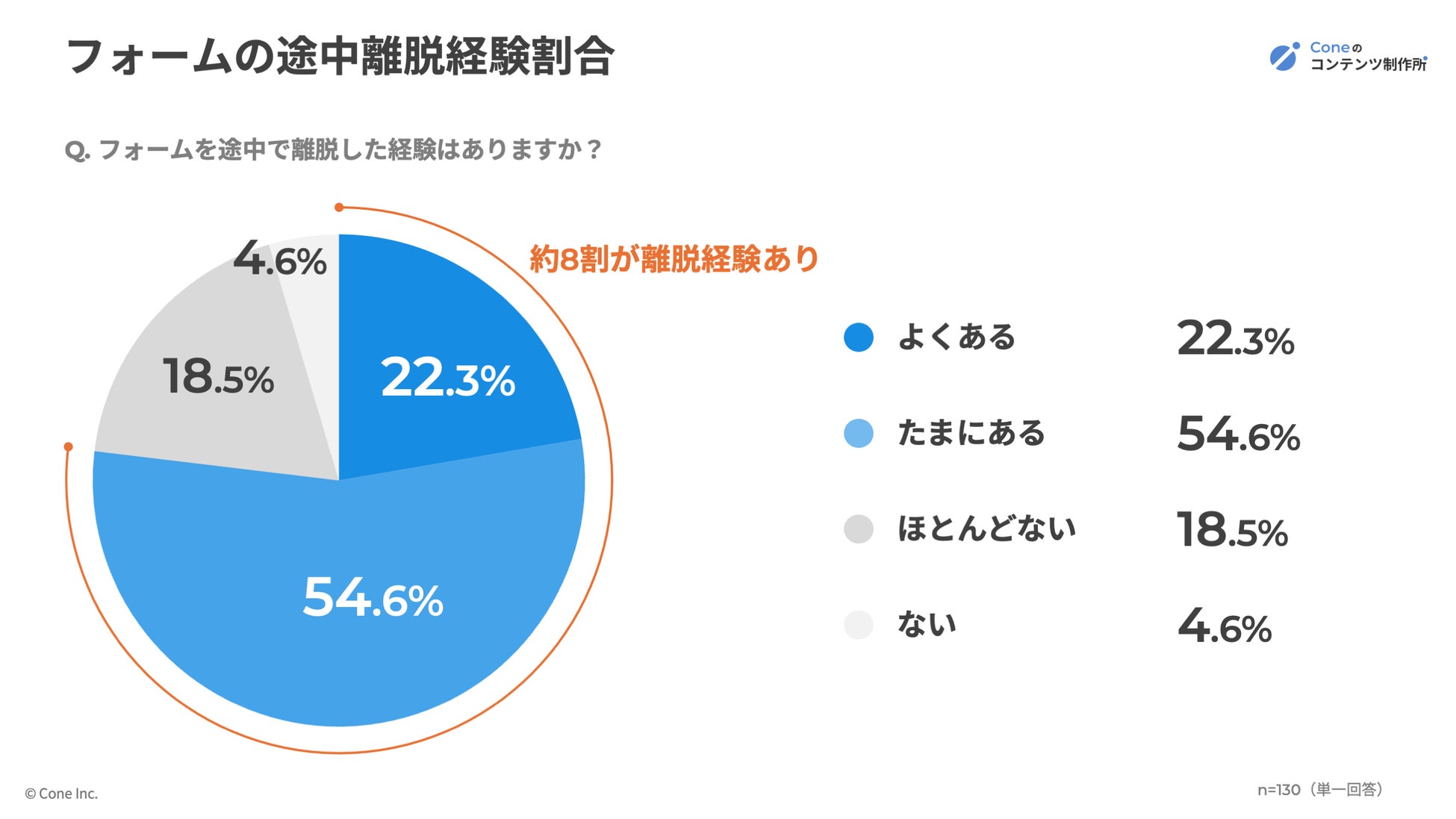

約4人に3人(76.9%)が見込み顧客を逃している

フォーム入力経験者(N=130)への調査で、76.9%もの人が「フォームの途中で入力を放棄した経験がある」と回答しました。これは、せっかく獲得した見込み顧客の約8割が、フォームの設計によって機会損失となっていることを意味します。

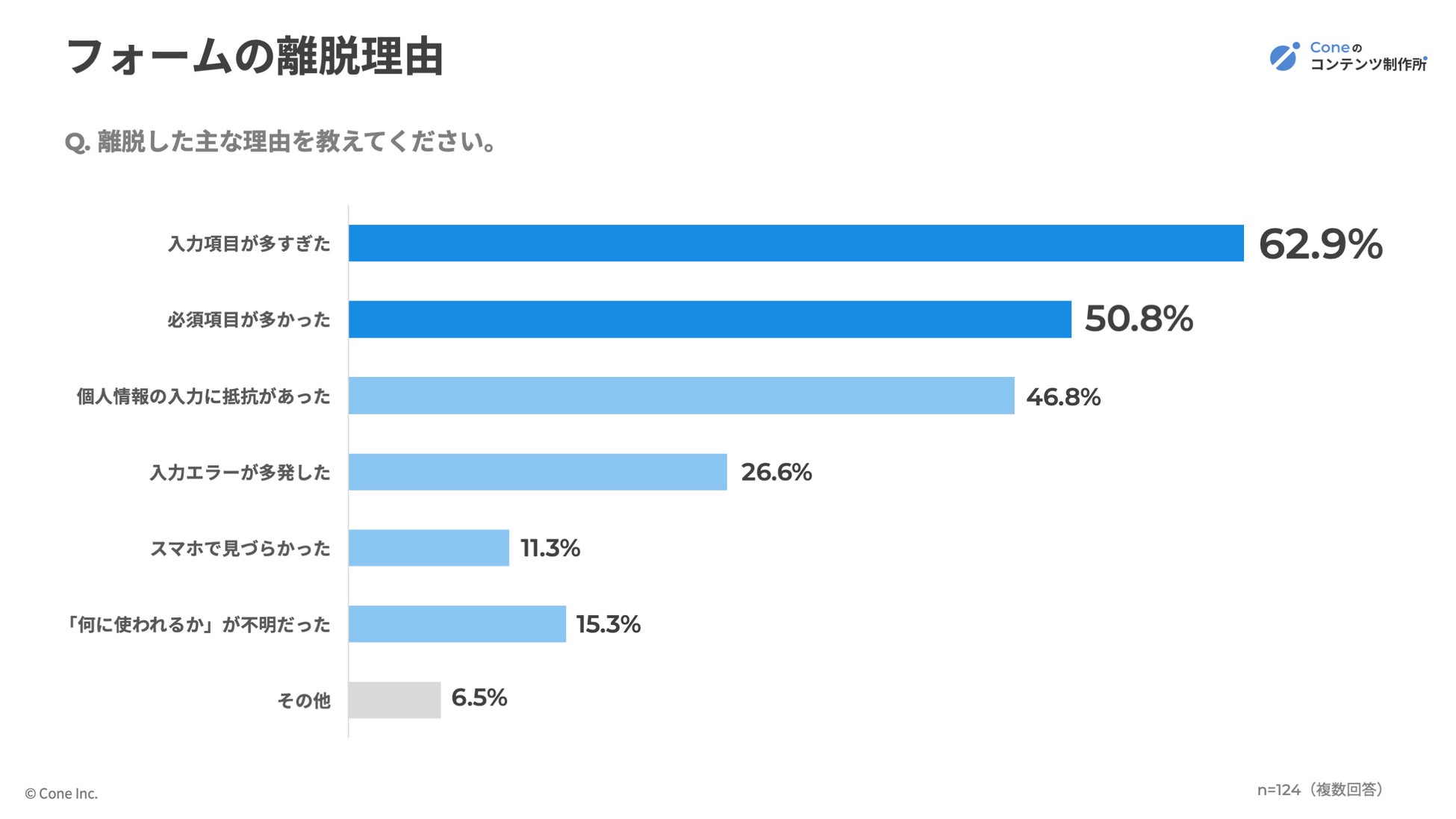

また、離脱した原因のトップ3は以下になります。

-

入力項目が多すぎた(62.9%)

-

必須項目が多かった(50.8%)

-

個人情報の入力に抵抗があった(46.8%)

この結果から、ユーザーが入力内容の“難しさ”よりも、項目数や必須設定といったフォームの「構造的な負担」を最も強く感じていることがわかりました。BtoBユーザーであっても、最初の接点では「手軽さ」が優先されるという実態が浮き彫りになりました。

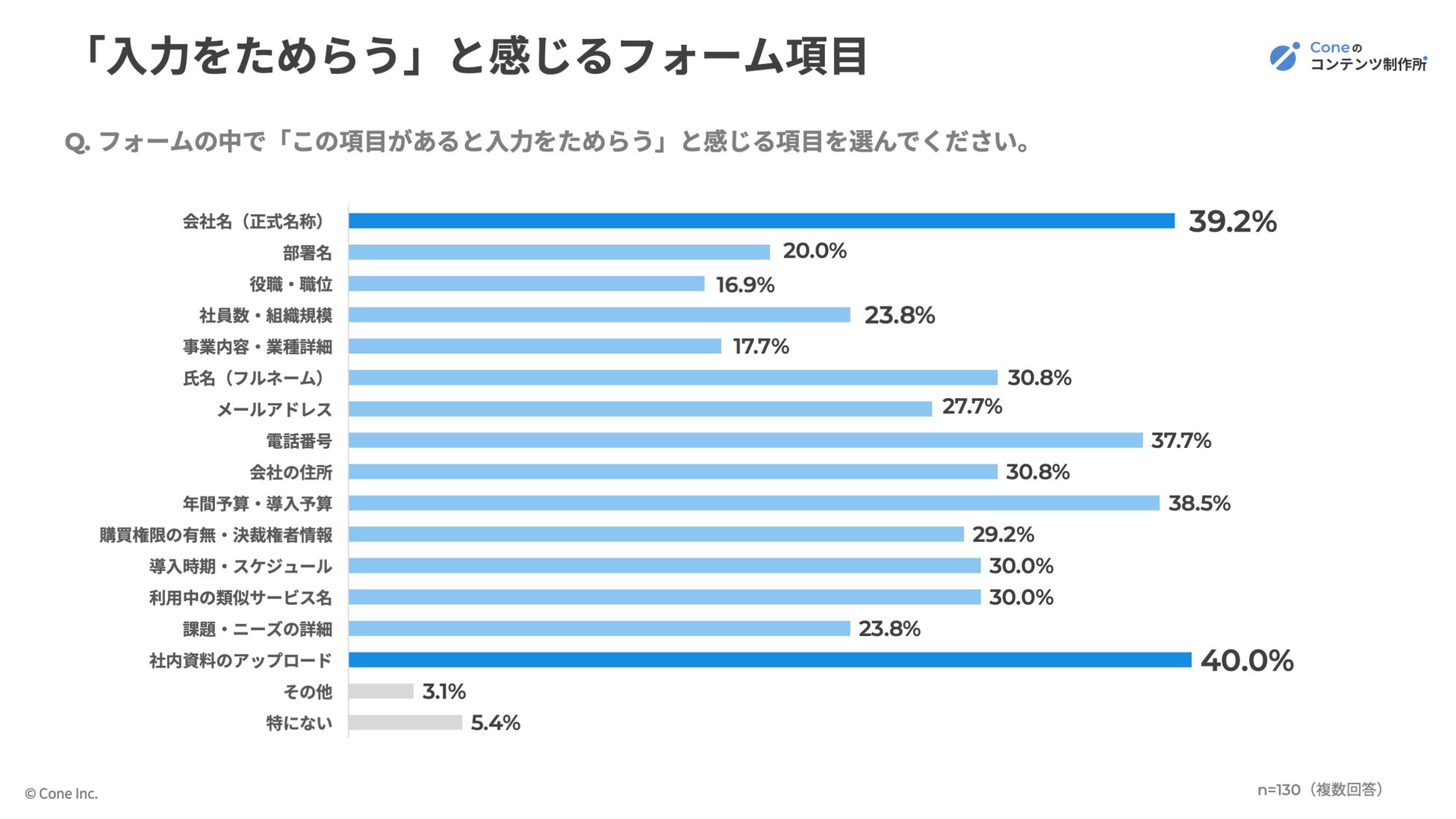

営業に不可欠な「会社名」や「予算」が、離脱を誘発する最大の要因

入力者が入力を最も「ためらう」と感じる項目を分析した結果、単なる個人情報ではなく、企業の内部情報や営業接触に直結する項目が上位に挙がりました。

最も抵抗を感じたのは「社内資料のアップロード」(40.0%)で、次いで「会社名(正式名称)」(39.2%)、「年間予算・導入予算」(38.5%)、「電話番号」(37.7%)と続きました。

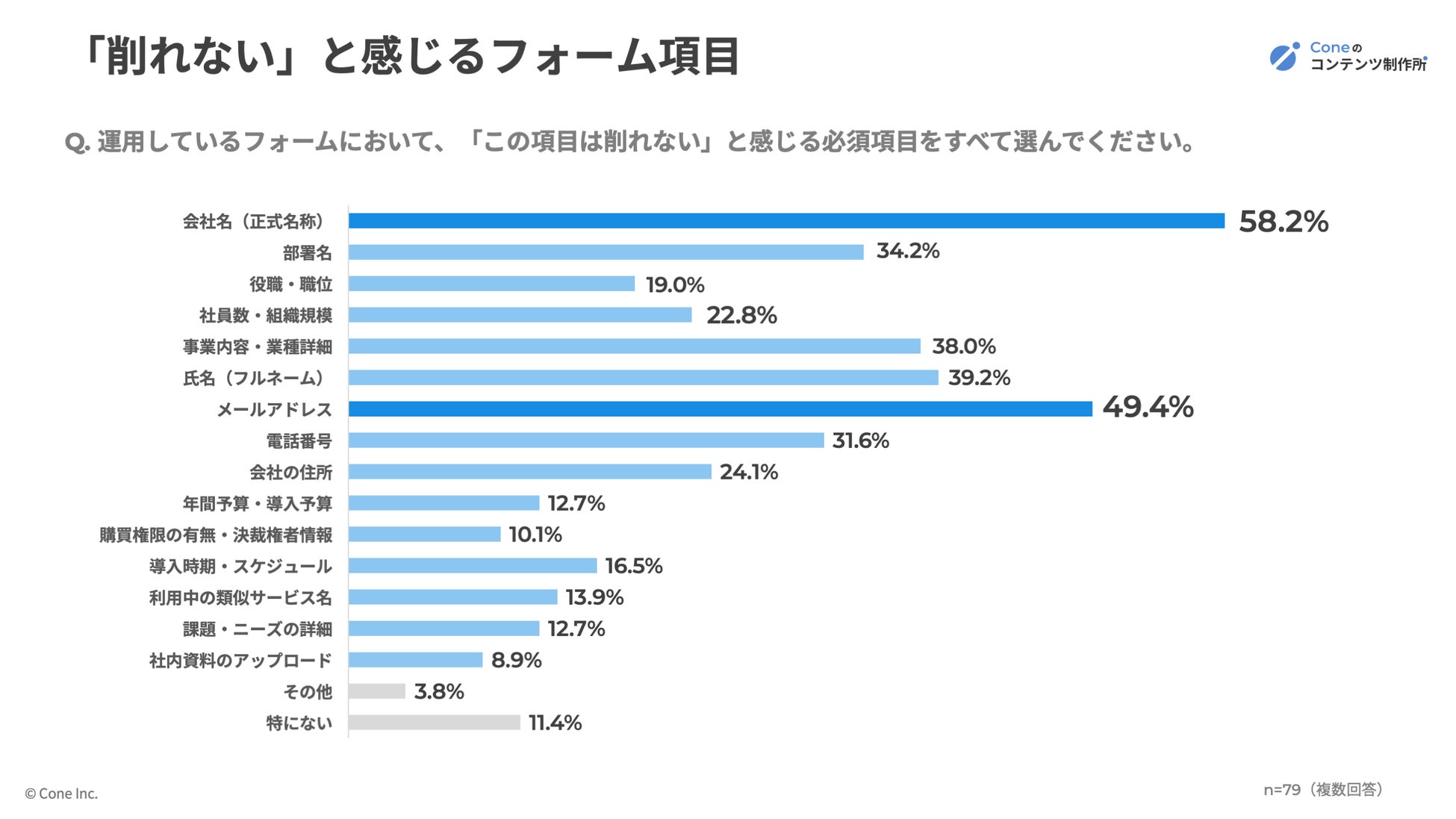

一方で、フォーム運用者側は、「会社名(58.2%)」「メールアドレス(49.4%)」「氏名(39.2%)」をリード品質担保のための“削れない必須項目”として上位に位置づけています。

この「営業上どうしても必要な情報」ほど「ユーザーは入力したくない情報」と感じる構造的なねじれこそが、76.9%という高い離脱率を生み出す根本的な要因であることがわかりました。

項目を増やしても質の課題は残る、運用の「場当たり的」な対応

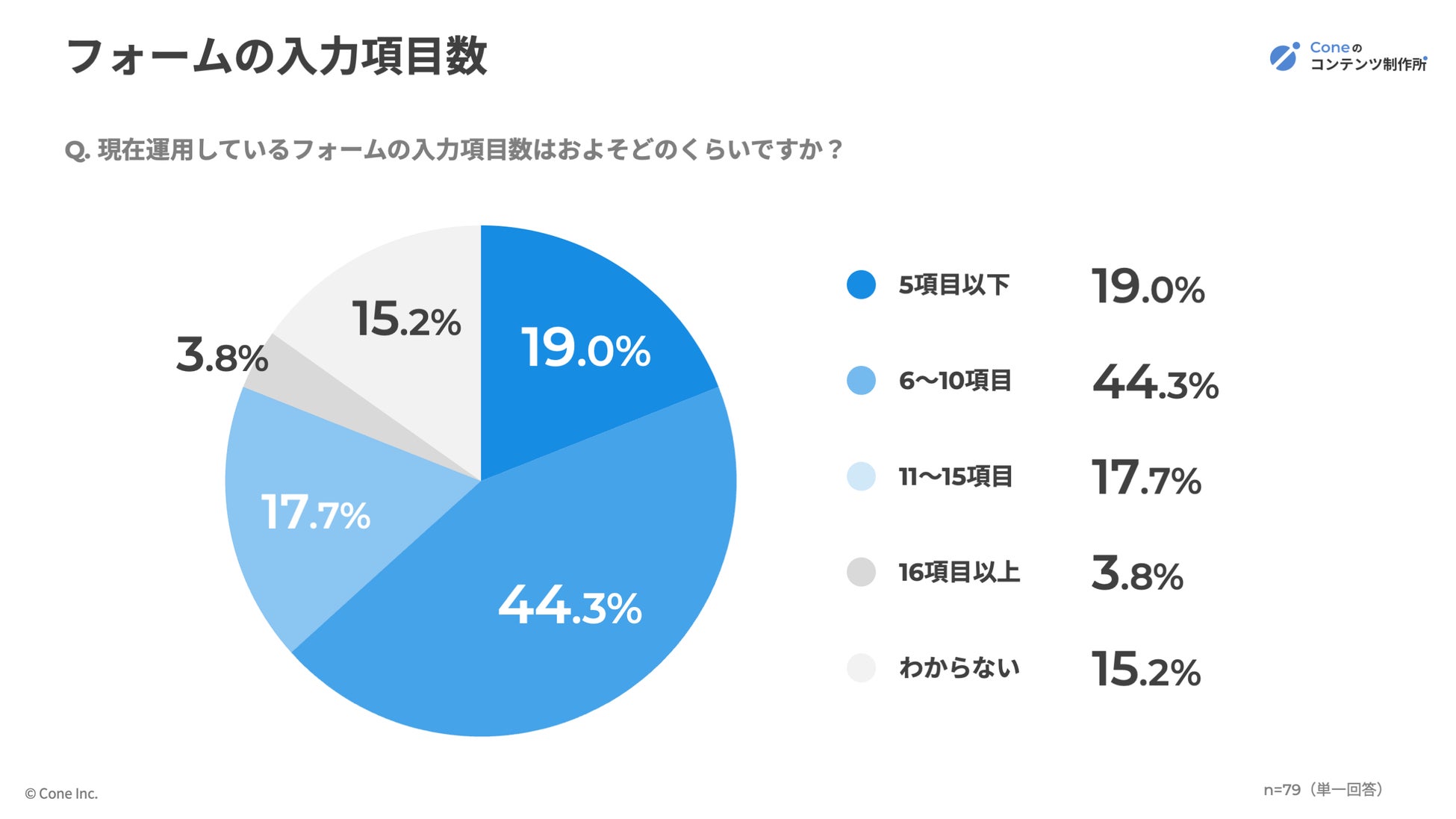

フォーム運用者は、離脱リスクを懸念して「6〜10項目」(44.3%)を現実的な妥協点としています。

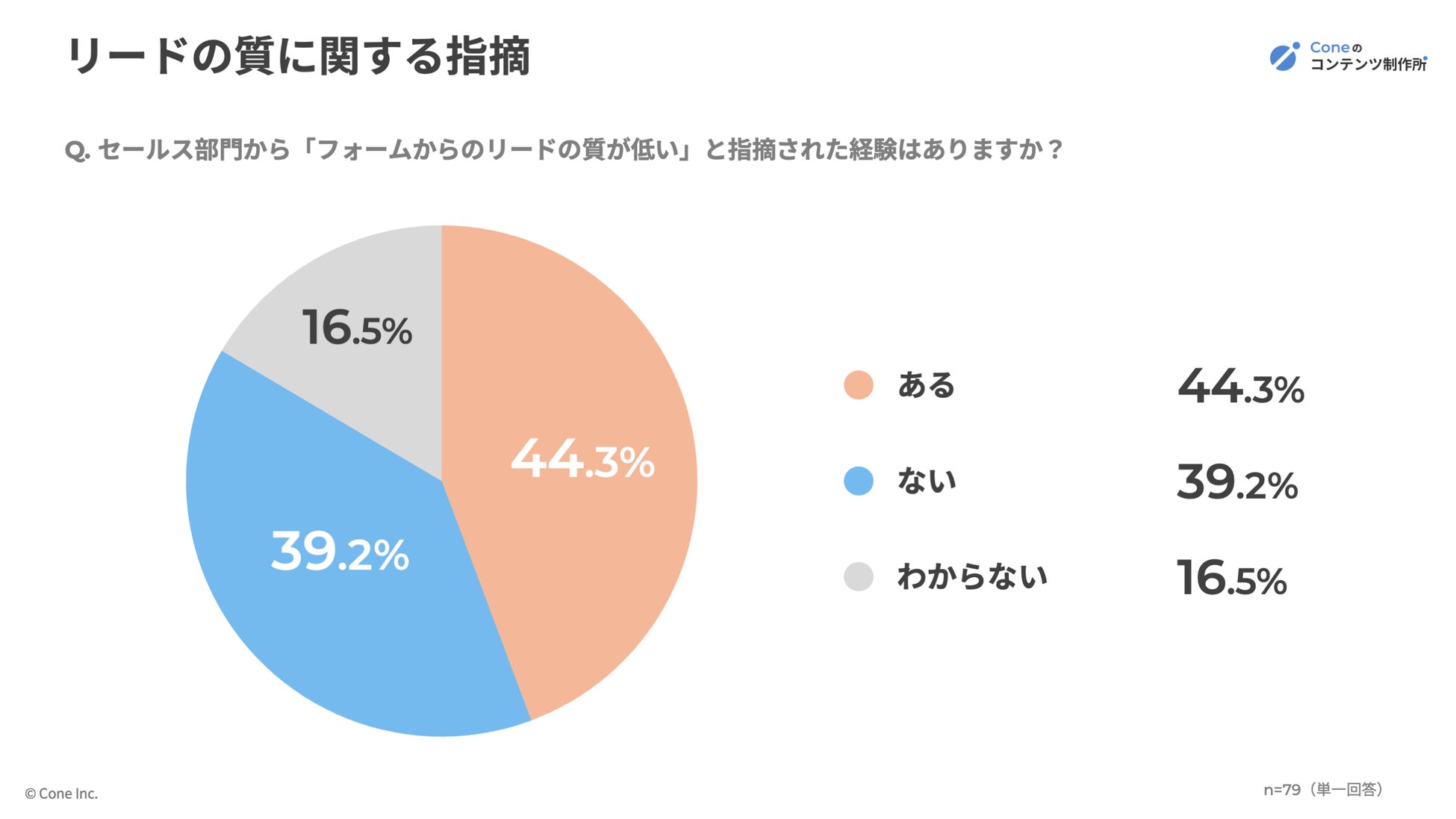

しかし、特定情報(会社名・メールアドレス)を必須にしているにもかかわらず、44.3%の企業が「営業部門からリードの質が低いと指摘された経験がある」と回答しています。

これは、「項目数を増やせば、自ずと質の高いリードだけが残る」という従来のリード獲得ロジックが破綻していることを示しています。

入力項目を増やしても、本気度の高いユーザーを適切に抽出できておらず、むしろ購買意欲のあるユーザーの途中離脱を招いている可能性が高いと言えます。

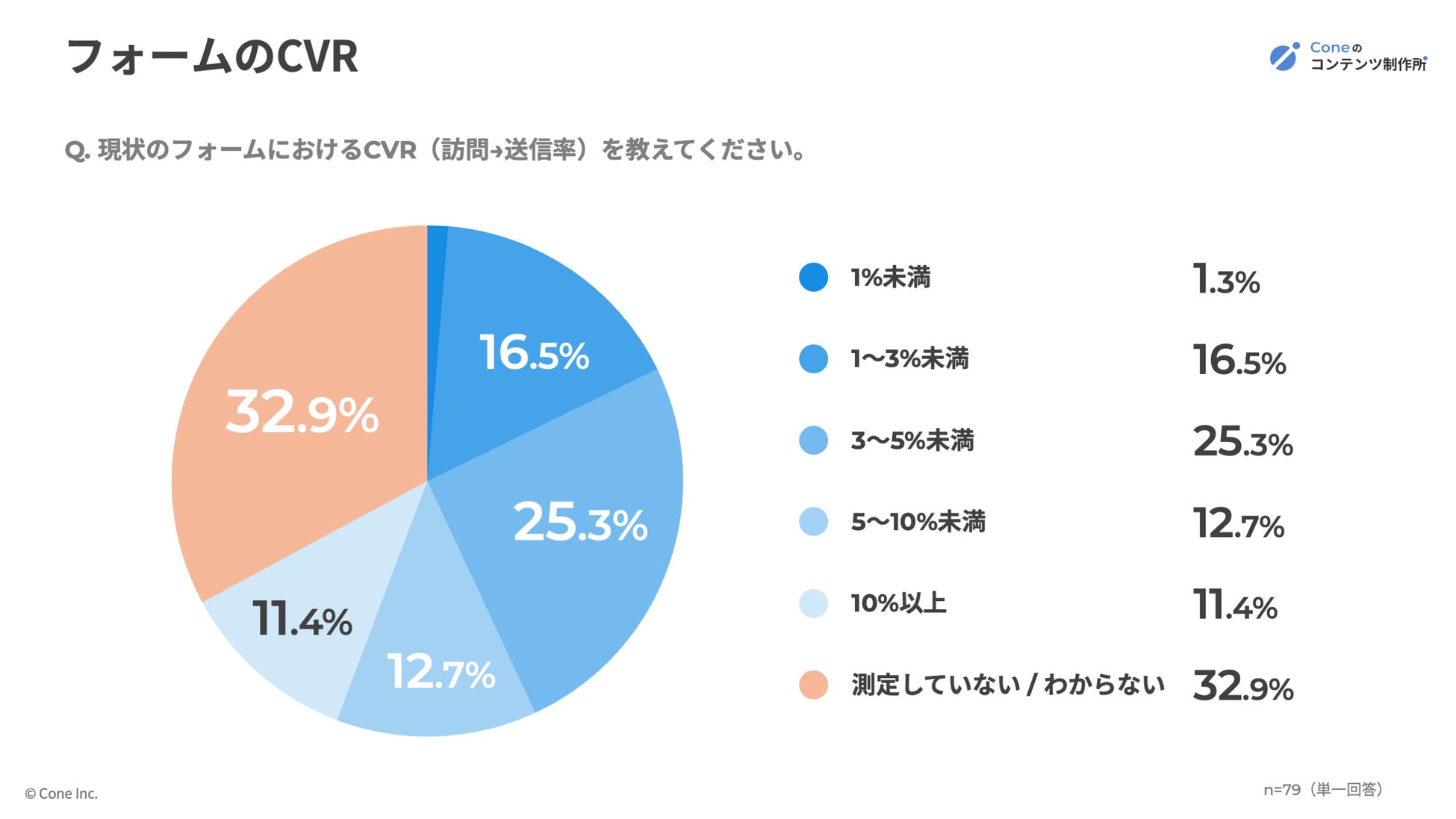

さらに、フォームの成果を定量的に把握できていない企業が32.9%も存在し、改善の根拠となるデータが欠如しているため、担当者の感覚や営業の声に頼った「場当たり的」な改善に留まっている実態が明らかになりました。

調査結果から見えてくるフォーム最適化の提言

本調査で明らかになった「入力者と運用者のギャップ」を埋め、CVRとリード品質を両立させるためには、以下の「量と質の二項対立からの脱却」が必要です。

◼︎ 検討フェーズに合わせた「情報の深さ」を設計する

フォーム最適化の本質は、「項目数を減らすかどうか」ではなく、「顧客の検討フェーズと、提供する情報の深さが釣り合っているか」にあります。

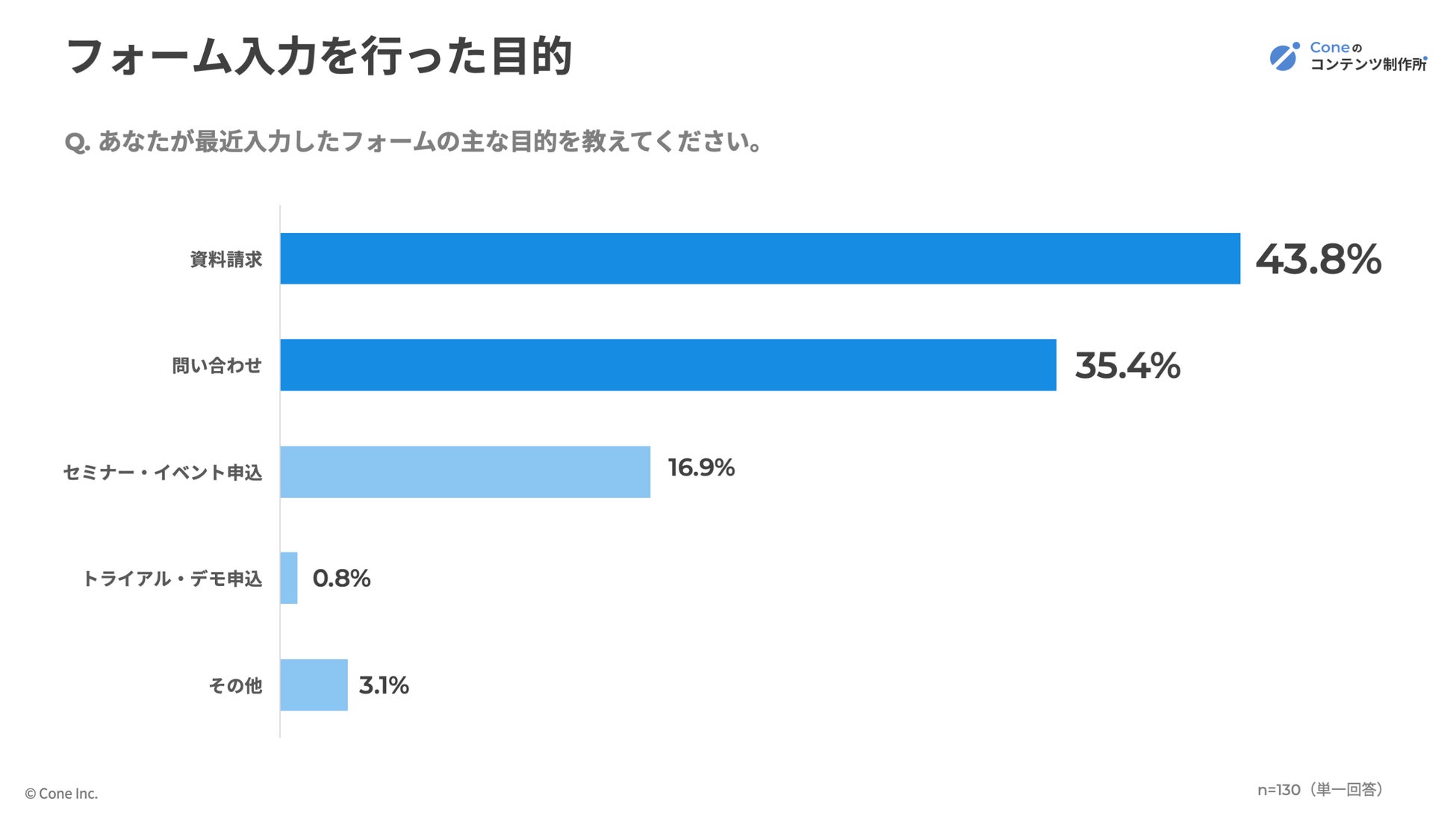

調査結果を見ると、入力者が直近で入力したフォームの目的は、

-

「資料請求」:43.8%

-

「問い合わせ」:35.4%

-

「トライアル・デモ申込」:0.8%

と、約8割が具体的な導入検討前の段階(ToFu層)であることが分かります。

このToFu層に対しては、会社名やメールアドレスなど最低限の項目(3~5項目程度)で接点を確保し、CVRを最大化させます。その後、資料のダウンロードやサービス利用の進捗に応じて、電話番号や予算など「少し深い情報」を段階的に追加で取得する設計に切り替えるべきです。

「営業上どうしても必要な情報」を最初から求めるのではなく、顧客の関心が高まるごとに「情報提供のコスト以上の価値」を提供し、信頼を深めながらリードの質を高める発想への転換が求められます。

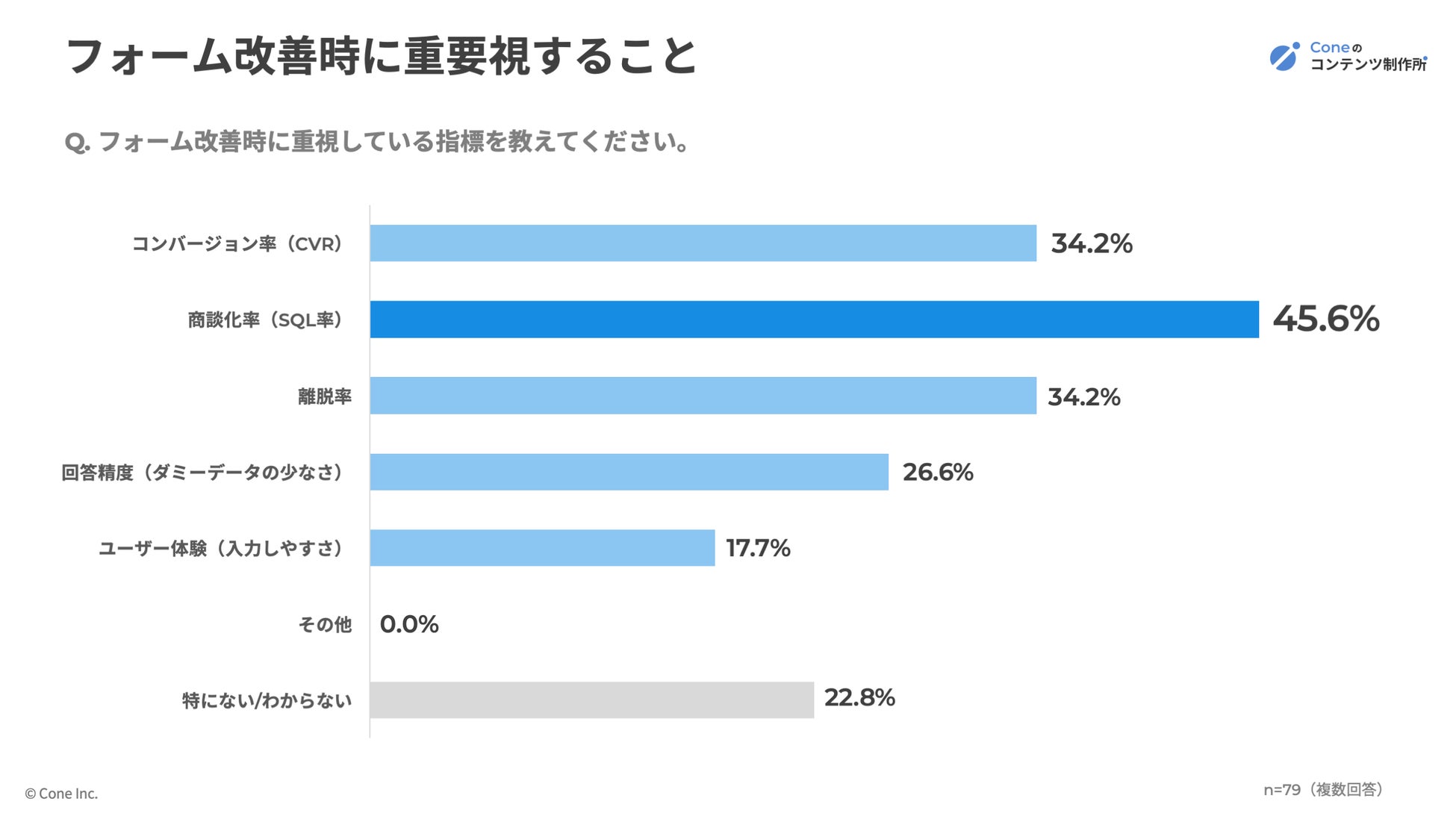

◼︎ 営業成果KPI偏重から「UX重視」への発想転換

フォーム改善時に「入力のしやすさ(UX)」を重視すると答えた企業はわずか17.7%にとどまりました。

しかし、フォーム入力者は「入力が簡単だった(64.6%)」「項目が最小限で負担が少なかった(49.2%)」といったUX要素を最も高く評価しています。

運用者が営業部門の要望を満たすために項目を維持したとしても、入力補助機能の活用、必須・任意項目の視覚的整理、スマホ対応の最適化といったUXデザインを徹底することで、ユーザーが感じる「心理的摩擦」を取り除くことが可能です。

フォーム最適化は「項目を削る作業」ではなく、「ユーザーの手を止めない設計」を積み上げる作業であり、UXへの投資こそが、項目数を変えずに離脱率を改善できる最も有効な手段と言えます。

本調査レポートの全文は以下の記事にて公開しております。

より詳しい分析内容を確認したい方は、以下から本調査の全文をご覧ください。

その他参考記事:

BtoBサイトのフォーム改善10の方法。設置場所やCV後の対応のポイントも

入力フォームを最適化(EFO)する5つのステップ!項目が多い時の対策も解説

入力フォームのデザイン・UX改善ポイント20選!図解・作例付きで解説

代表取締役 佐藤立樹 コメント

正直、僕自身も他社さんの資料請求フォームに自分の情報を入力するのをためらったことは多々あります。さらに、資料が届かない・結局料金が書いていない、などがっかりしたことも。。今回の調査でもわかった通り、ユーザー目線・再訪問者視点を重視できるかどうかが大事。フォームの項目数はもちろんですが、そのフォーム送信前後の体験向上もセットで考えていきたいですし、弊社Coneのクライアントには、その先のクライアントまで見据えて支援を行っていきたいと思います。

佐藤(X:@rk310117)

formmateなら「量と質の二項対立」を解消できる

本調査結果から、多くのBtoB企業が、フォーム設計の誤りにより年間を通じて膨大な営業機会をみすみす逃している現状を浮き彫りになりました。CVRとリード品質の両立は、もはや「項目設計とUXデザインの両立」にかかっています。

株式会社Coneが提供するセールスフォームツール「formmate」は、この課題を根本から解決します。

formmateは、入力者の心理的・物理的負担を最小限に抑える設計と、獲得したリードの熱量を逃さず商談につなげる機能を両立させています。

◼︎ ユーザーの負担を最小限に抑え、まずCVを最大化

調査結果では、フォーム入力者が最も重視するのは「入力が簡単だった」(64.6%)というUX要素でした。

formmateは、最初のフォーム項目を「会社名・メールアドレス・氏名」といった最低限の必須項目に絞り込むことも可能です。

Googleフォームのような感覚でだれでも簡単にフォームを作成することができるので、初めてでも安心してお使いいただけます。

ユーザーの心理的・物理的負担を軽減し、調査で浮き彫りになった高い離脱率(76.9%)を根本から改善することができます。

◼︎ 資料提供後に「必要な情報」を自動で深掘り

多くの運用者が求める「年間予算」や「部署名」などの深掘り情報は、検討初期段階(資料請求層)のユーザーにとって最も抵抗を感じる項目でした。

formmateは、リードが資料請求を完了した後、サンクスページやフォローメール内で日程調整ツールを自動表示します。

商談予約や、追加資料のダウンロードといった次のステップに進む時にのみ、部署名や導入予算といった「営業に必要な追加情報」を別のフォームやヒアリングとして聞く設計が可能です。

また、Web会議の予約が入らなかった見込み顧客にはアンケートフォームを表示し、回答を回収することも可能です。

このように、項目を分けて聞くことでCVRを下げずに、営業担当が求める質の高い情報を段階的に補完できます。

◼︎ 熱量が高いリードを逃さない「商談化まで自動連動」

運用者側がフォーム改善で最も重視する指標は「商談化率」(45.6%)です。

formmateは、資料請求後すぐに担当者の空き日程を提示し、ユーザーはその場で商談予約まで完了できます。

また、送付した資料の閲覧状況をトラッキングし、「資料を再度開いた」など関心が高まったタイミングを営業(Slackなど)に通知します。

リードの熱量が高いうちに商談へ繋げる自動化フローにより、リードの質と営業効率を同時に高めることができます。

formmateは、単にフォーム項目を削るのではなく、「項目設計とUXデザインの両立」を通じて、BtoBマーケティングにおける「量を取るか、質を取るか」というジレンマを解消します。

「項目は削れないが、離脱率は下げたい」「営業部門も納得する、質の高いリードを効率的に獲得したい」とお考えであれば、ぜひ一度formmateのサービスサイトをご覧ください。

株式会社Coneについて

小さなチームで大きな仕事をする最高の会社を目指しているSmall up企業です。(※ 2025年8月時点、7名で累計1,300社超支援)

【会社概要】

・会社名:株式会社Cone

・代表者:佐藤立樹

・設立:2019年4月1日

・URL:https://coneinc.jp/

・事業内容:

└資料作成代行サービス「c-slide」の運営

└記事作成代行サービス「c-blog」の運営

└BtoBサイト制作サービス「c-web」の運営

└フォーム作成ツール「formmate」の運営

すべての画像

- 種類

- 調査レポート

- ビジネスカテゴリ

- 広告・宣伝・PRマーケティング・リサーチ

- 関連リンク

- https://formmate.io/

- ダウンロード