インバウンドの99%がGoogle Mapを利用! 訪日観光客の交通、飲食店探索など移動にまつわる課題を徹底調査!

〜交通手段の利用実態から飲食店探しまで、訪日客の「移動」をデータで深掘り〜

株式会社Payke(ペイク、本社:沖縄県那覇市、代表取締役:古田奎輔、以下「Payke」)は、提供する訪日外国人向けショッピングサポートアプリ「Payke」内で、訪日観光客の移動方法に関する多言語意識調査(韓国語・英語・中国語〈繁体字〉)を実施しました。

本調査は、訪日観光客1,827名を対象に、日本滞在中の移動手段の利用実態や困った体験、交通サービスの認知状況などについて、多言語アンケート(繁体字中国語話者[台湾・香港]、英語話者[フィリピン・アメリカ等]、韓国語話者[韓国])を通じて明らかにしたものです。

サマリー

-

電車・地下鉄で最も多かった課題は「駅構内の移動」

-

バスの利用で最も多かった課題は「乗り方がわからない」

-

タクシーで最も多かった課題は「ドライバーとのコミュニケーション」

-

訪日客の99%がGoogle Mapを利用、飲食店探しにも主要ツールとして活用

-

全体の7割以上が交通系ICカードを利用しており、特に繁体字話者は初回訪問から高い利用率を示す一方で、韓国語話者は訪問回数を重ねるごとに徐々に定着している傾向が見られる

-

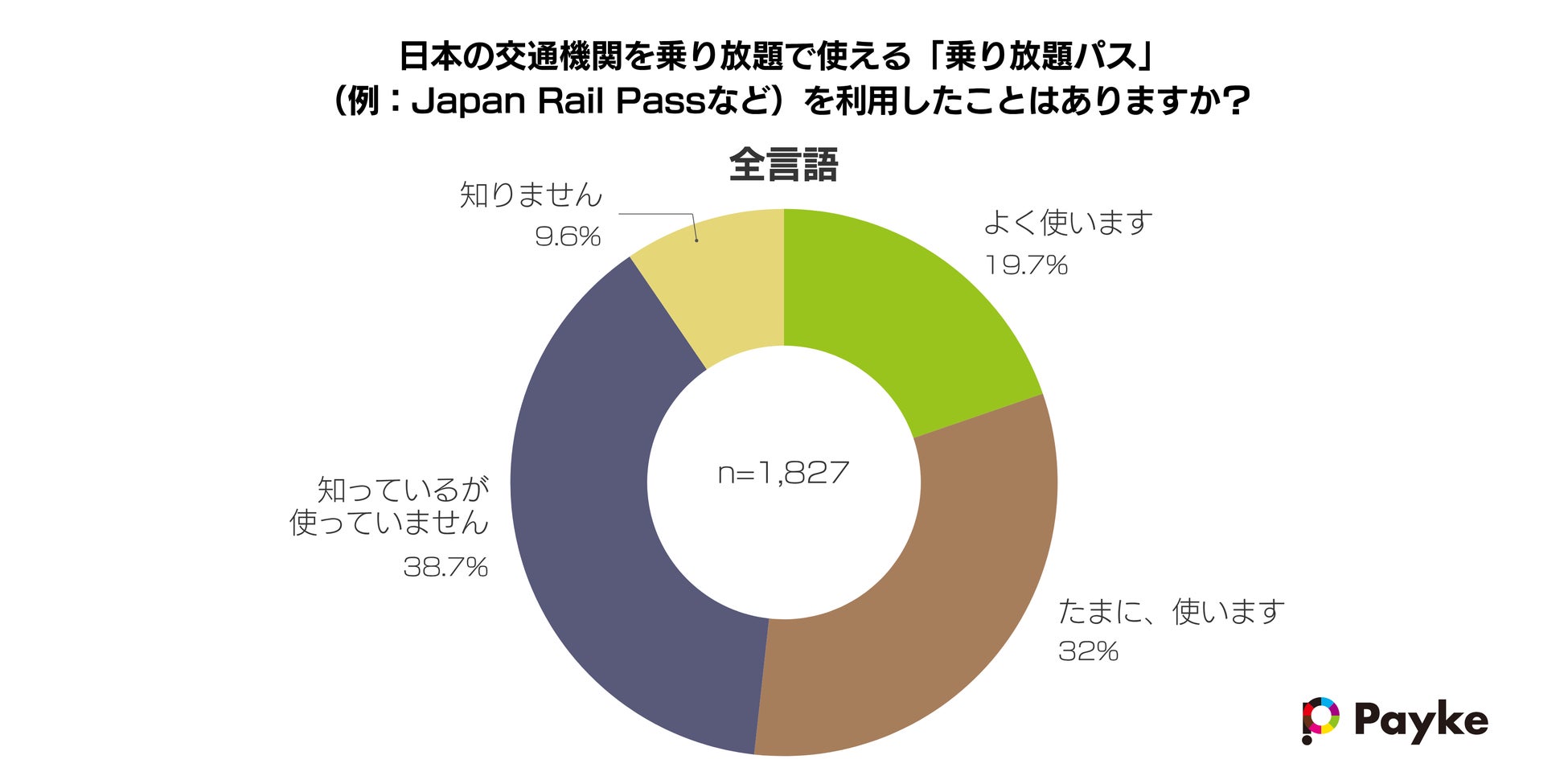

乗り放題パスは全体の半数以上に利用経験がある一方で、「知っているが使っていない」層も多く、特に韓国語話者・繁体字中国語話者では訪問回数が増えるほど利用率が上昇しており、一定のニーズと活用促進に向けた改善余地の両面がうかがえる。

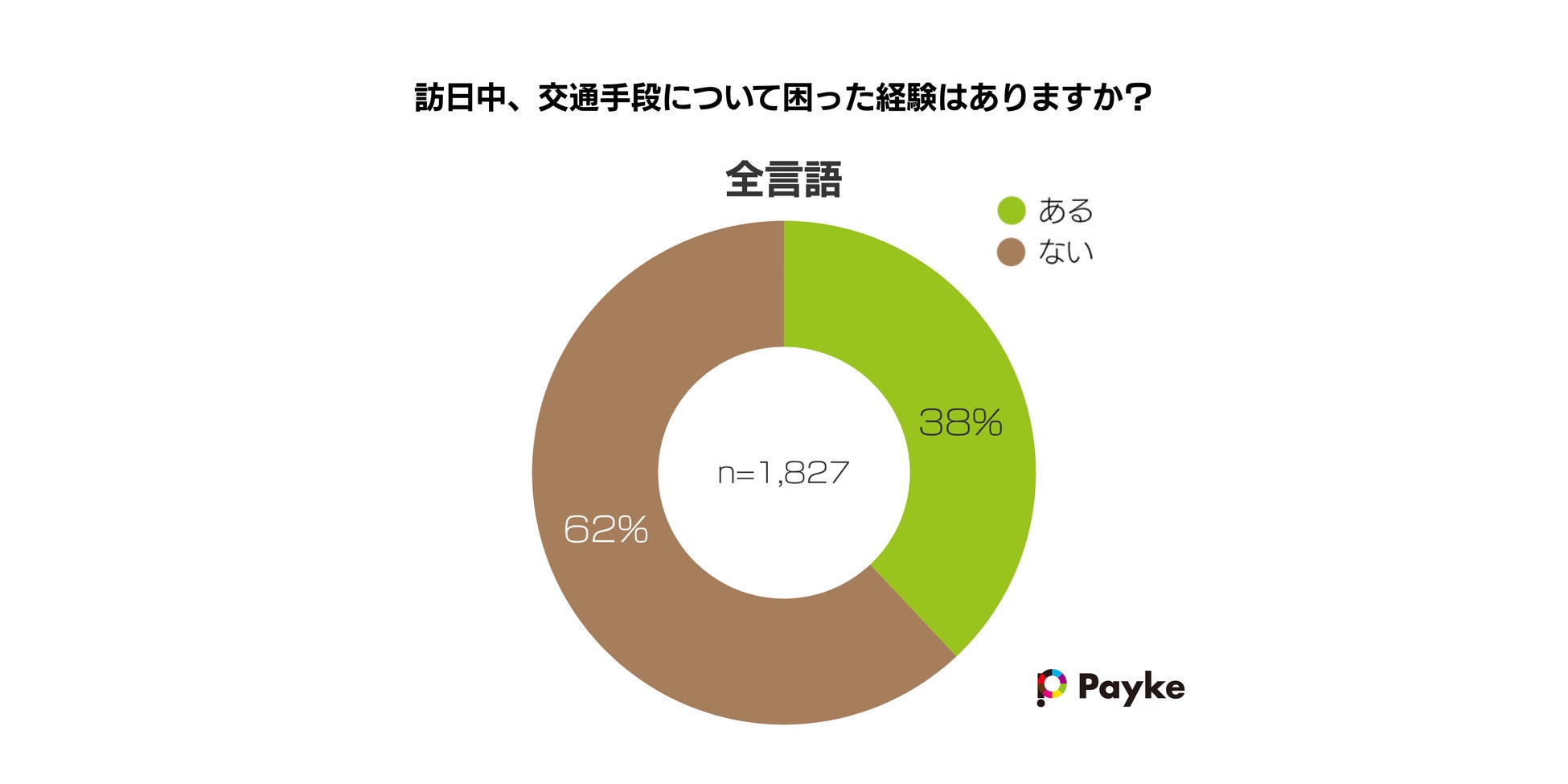

訪日中に交通手段で困った経験、約4割が「ある」と回答

まずは、訪日中に交通手段について困った経験があるかを尋ねたところ、全体の38%(n=1,827)が「ある」と回答しました。一方で、「ない」と回答した人は62%にのぼり、多くの訪日客がスムーズに移動できていることもわかりました。

しかし、4割近い訪日客が何らかの形で交通手段に不便さを感じている実態が明らかとなり、インバウンド市場における交通インフラや情報提供体制のさらなる改善の必要性が示唆されました。

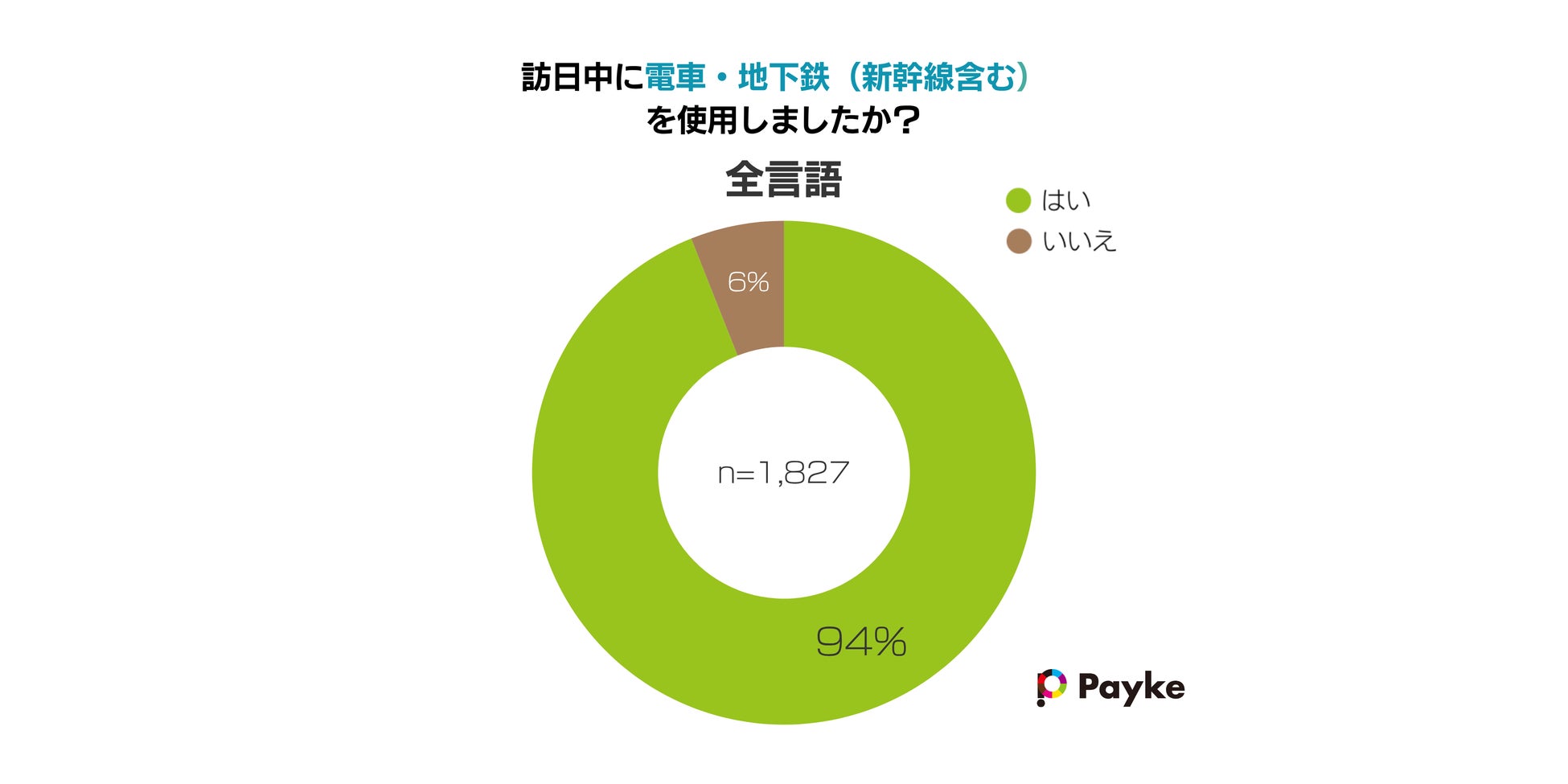

訪日客の94%が電車・地下鉄を利用、移動の主役は公共交通

訪日中に交通手段で困った経験があると答えた訪日客に対して、具体的にどの場面で課題を感じたのかを調査しました。まずは、訪日客の多くが利用している電車・地下鉄における利用状況と困りごとについて見ていきます。

調査対象となった訪日客のうち、94%が日本滞在中に電車・地下鉄(新幹線を含む)を利用していることがわかりました。公共交通機関は訪日客にとって日本国内移動の中心的な手段であり、その重要性が再確認される結果となりました。

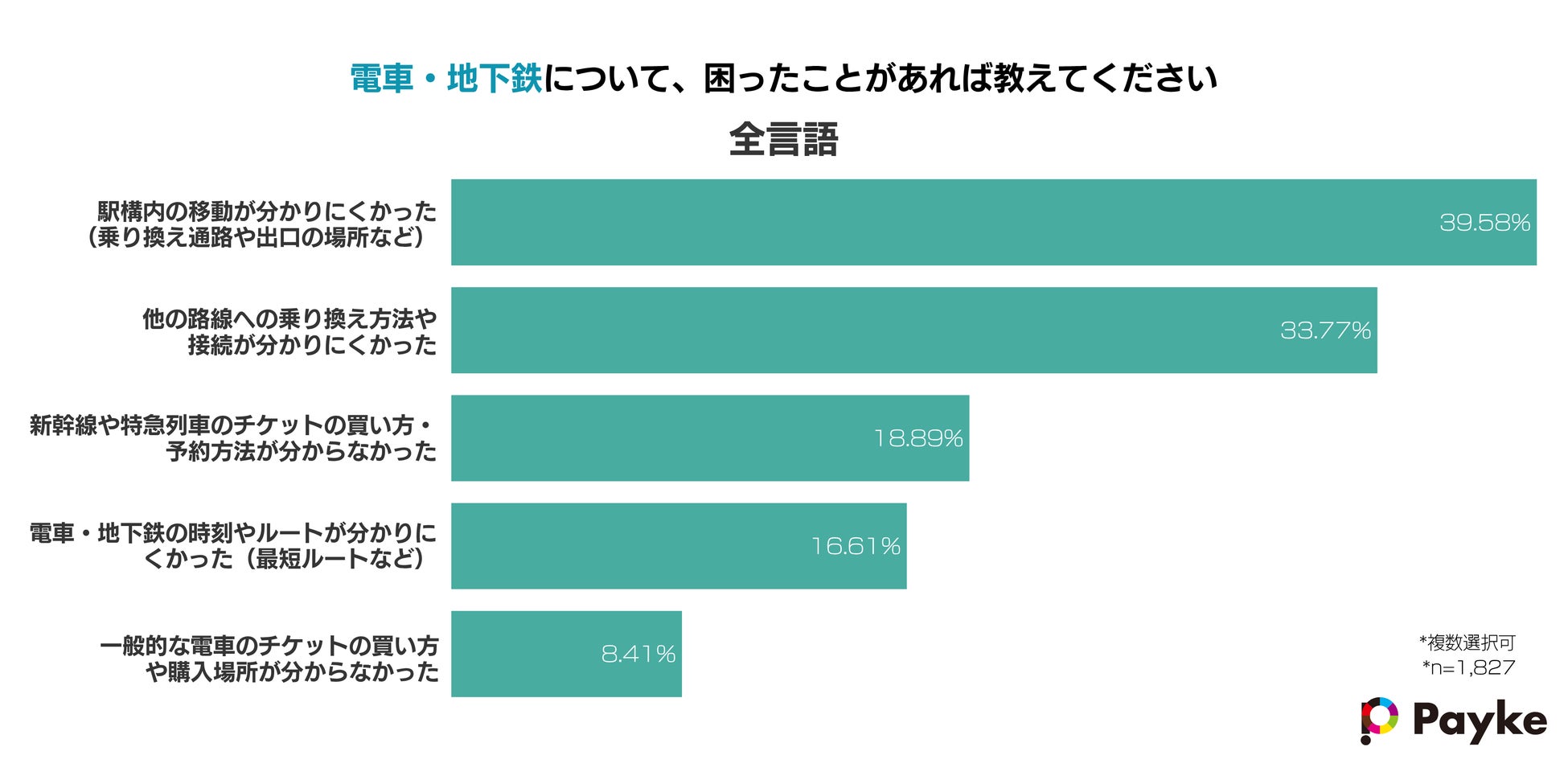

電車・地下鉄の利用時に困ったこととして最も多く挙げられたのは、「駅構内の移動がわかりにくかった」(39.58%)でした。次いで「他の路線への乗り換えや接続がわかりにくかった」(33.77%)、「新幹線や特急列車のチケット購入・予約方法がわからなかった」(18.89%)と続きました。

さらに「電車・地下鉄の時刻やルートがわかりにくかった」(16.61%)、「一般的な電車のチケット購入方法や購入場所がわからなかった」(8.41%)といった回答も一定数ありました。これらの結果から、訪日客にとって駅構内の案内表示や乗り換え情報、多言語でのチケット購入ガイドの強化が、ストレスの少ない移動体験の提供に不可欠であることが示唆されました。

電車・地下鉄で多くの課題が明らかになった一方で、訪日客はバスも主要な移動手段として利用しています。続いて、バスの利用状況とその際に感じた困りごとについて見ていきます。

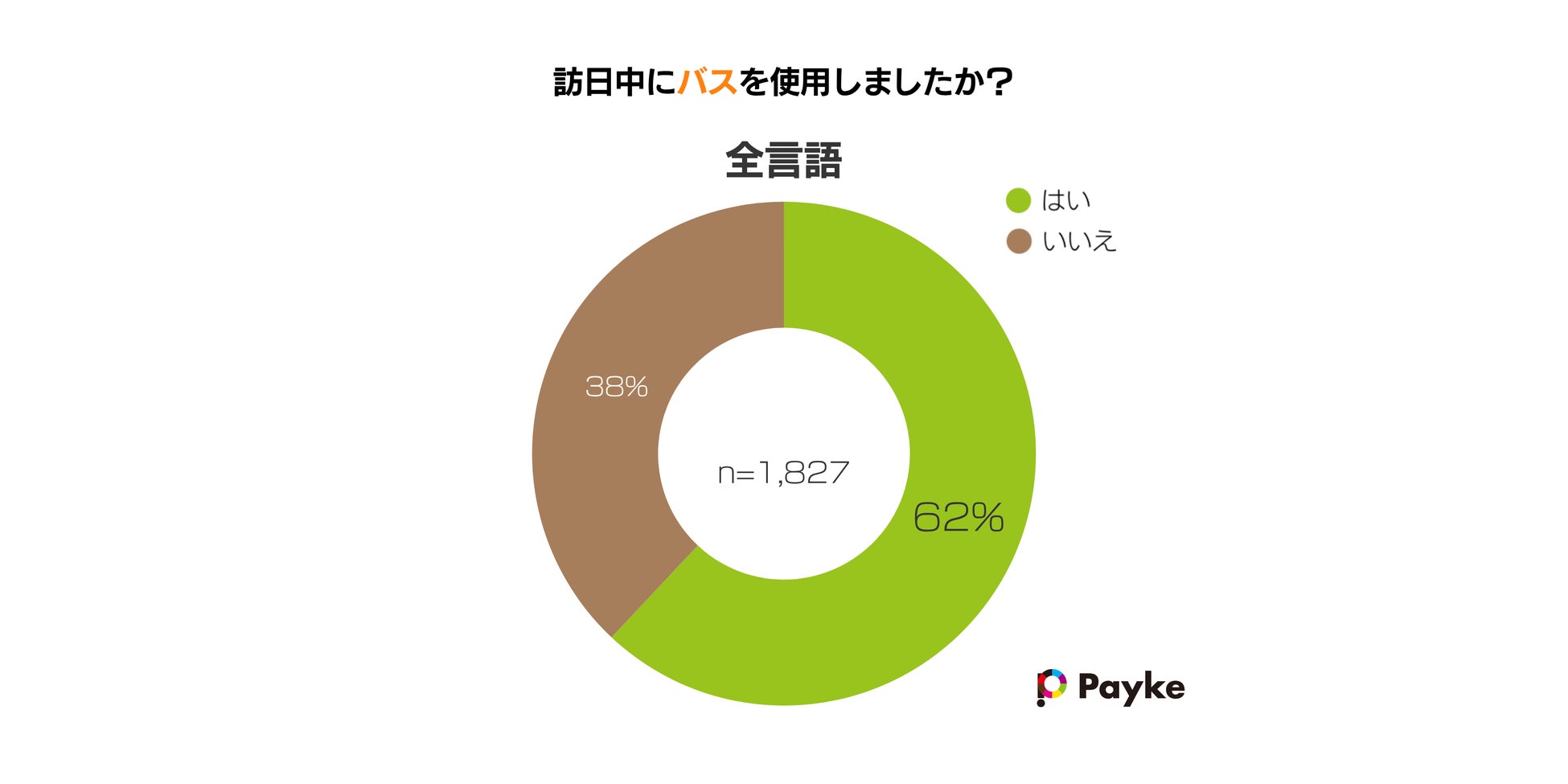

調査対象となった訪日客のうち、62%が日本滞在中にバスを利用していることがわかりました。都市部や地方での移動において、電車や地下鉄に次ぐ重要な交通手段となっていることが示されています。

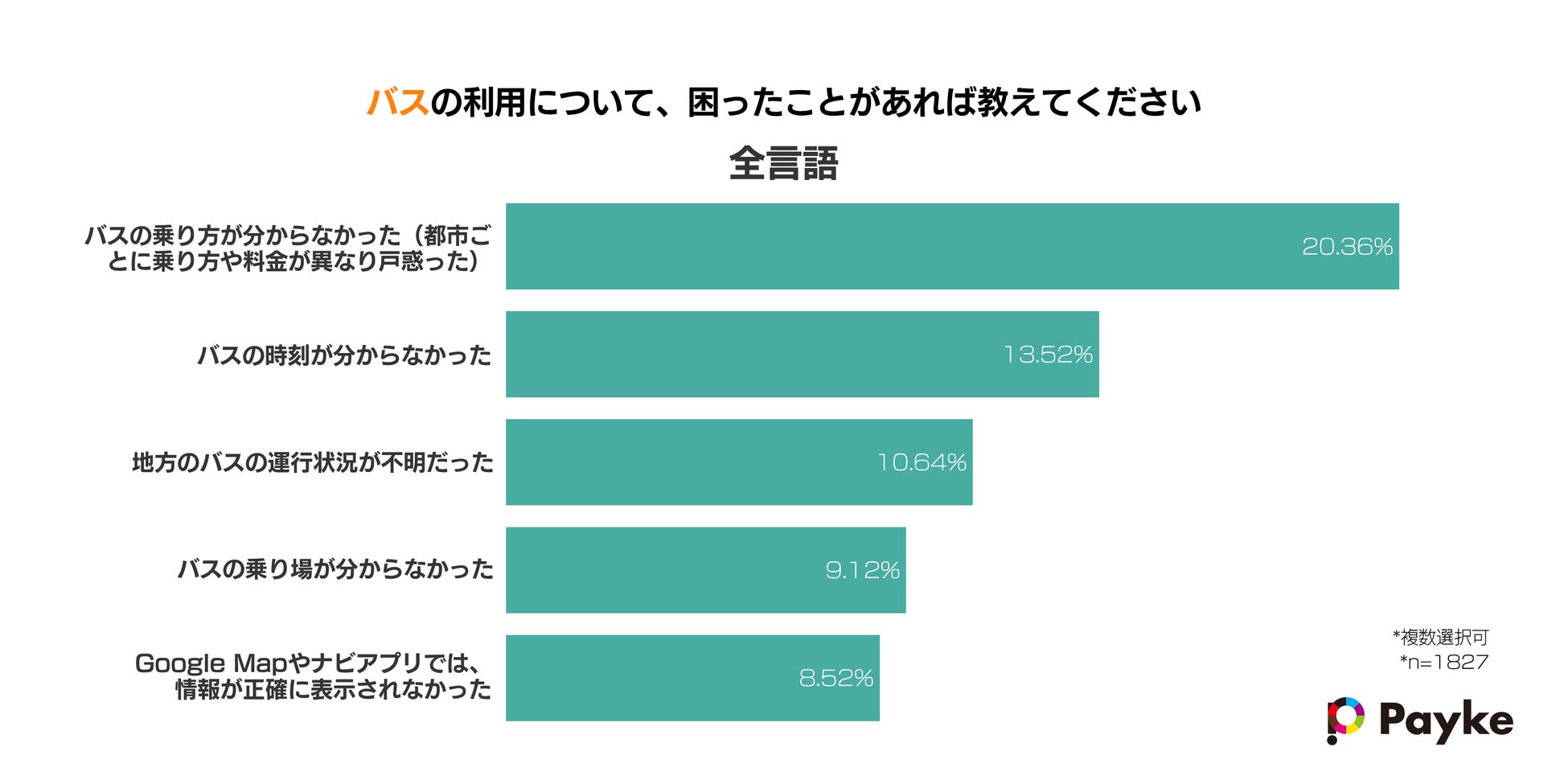

バスの利用時に困ったこととして最も多く挙げられたのは、「バスの乗り方がわからなかった」(20.36%)でした。都市ごとに乗車方法や料金システムが異なることが、訪日客にとって混乱の要因となっていると考えられます。

次いで「バスの時刻がわからなかった」(13.52%)、「地方のバスの運行状況が不明だった」(10.64%)、「バスの乗り場がわからなかった」(9.12%)、「Google Mapやナビアプリでは情報が正確に表示されなかった」(8.52%)と続き、情報提供不足や地域ごとの交通事情の違いが、訪日客の円滑な移動を妨げている実態が浮き彫りになりました。

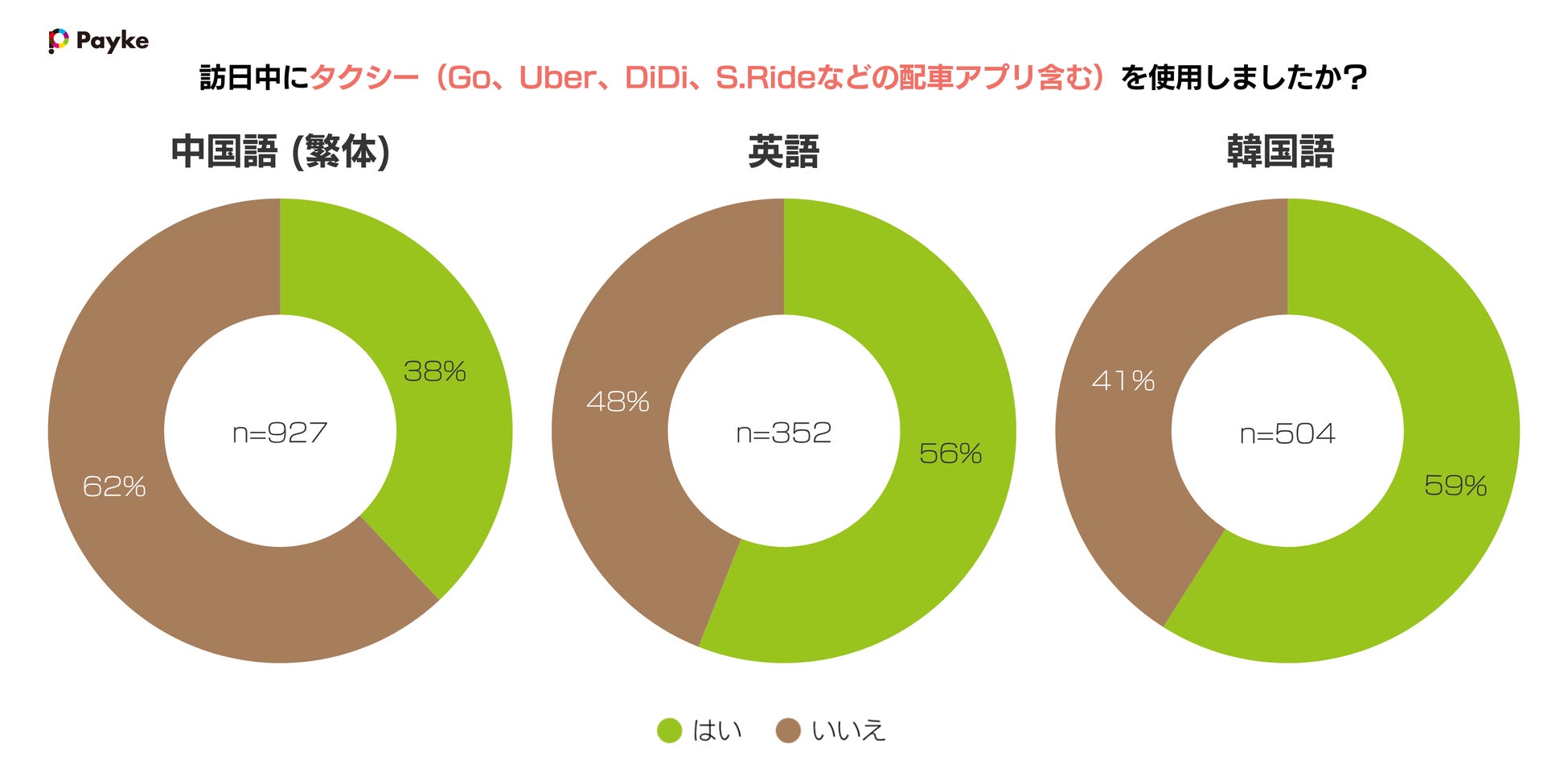

続いて、タクシー(配車アプリ含む)の利用状況を見ていきます。興味深いことに、利用率には言語圏ごとに差が見られました。

英語話者と韓国語話者では半分以上が「利用した」と回答したのに対し、繁体字中国語話者では38%にとどまっています。この結果は、特に繁体字中国語圏の訪日客に向けたタクシーサービスやプロモーションにおいて、まだ開拓の余地が大きいことを示唆しています。

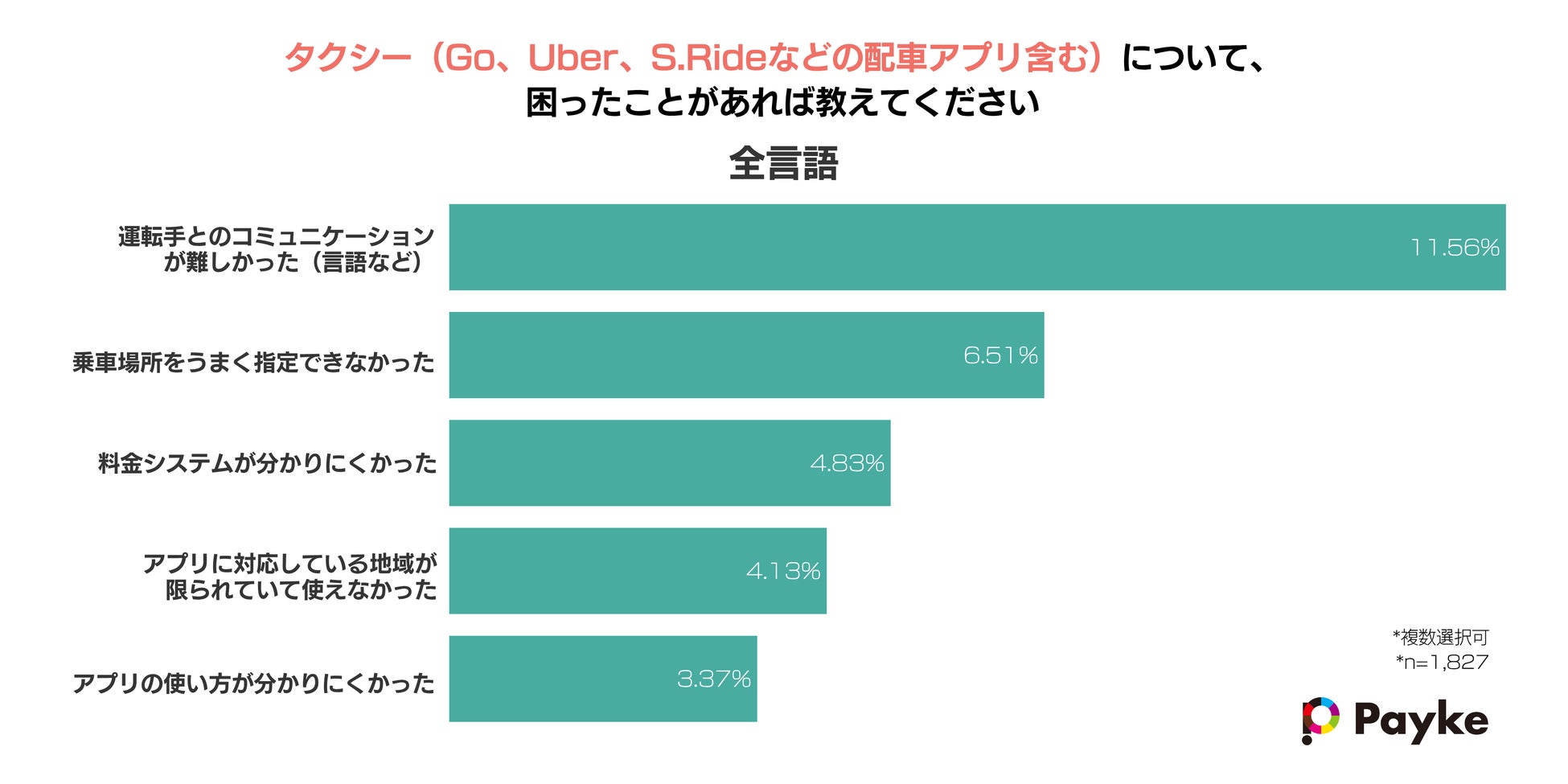

タクシー利用時に困ったこととして最も多く挙げられたのは「運転手とのコミュニケーションが難しかった」(11.56%)で、特に言語面での課題が大きいことが示されています。そのほか、「乗車場所の指定」「料金システムの理解」「アプリの非対応地域や操作の難しさ」などの項目はそれぞれ10%未満でしたが、操作面やシステム面での不便さも一定数存在しています。これらの結果から、多言語でのアプリガイドやドライバーとの円滑なやりとりを支援する仕組みの整備が、訪日客の移動体験向上において重要だといえるでしょう。

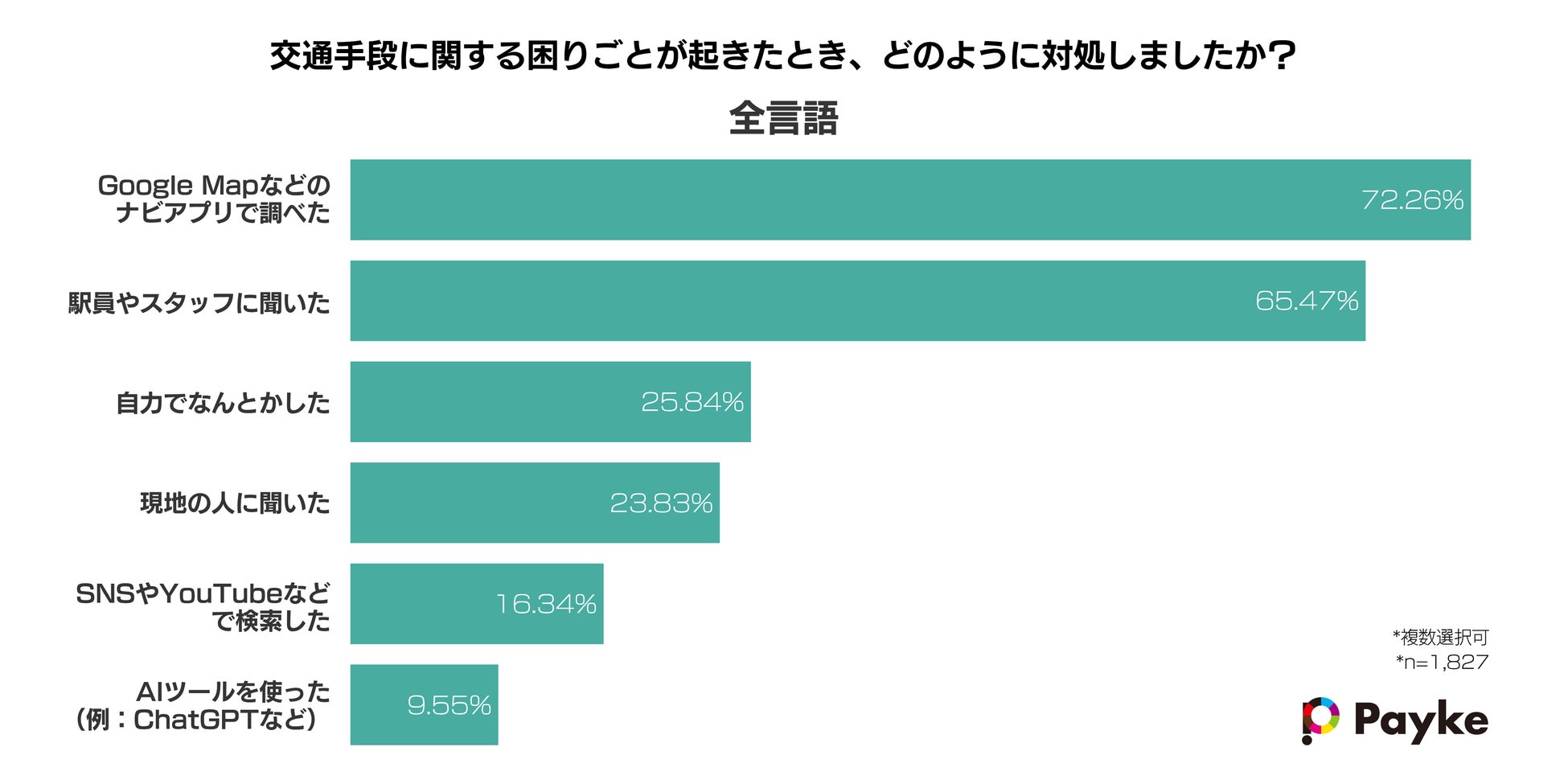

さまざまな課題が見られた一方で、訪日客は交通トラブルに直面した際に多様な方法で問題を解決していました。

調査の結果、72%がGoogle Mapなどのナビゲーションアプリで調べ、65%が駅員やスタッフに直接質問していたことがわかりました。その他にも「自力で解決した」(25.84%)、「現地の人に聞いた」(23.83%)、「SNSやYouTubeで検索した」(16.34%)、「AIツールを使った」(9.55%)といった行動が見られ、訪日客は多様な手段を駆使して移動時の課題に対応している実態が明らかになりました。

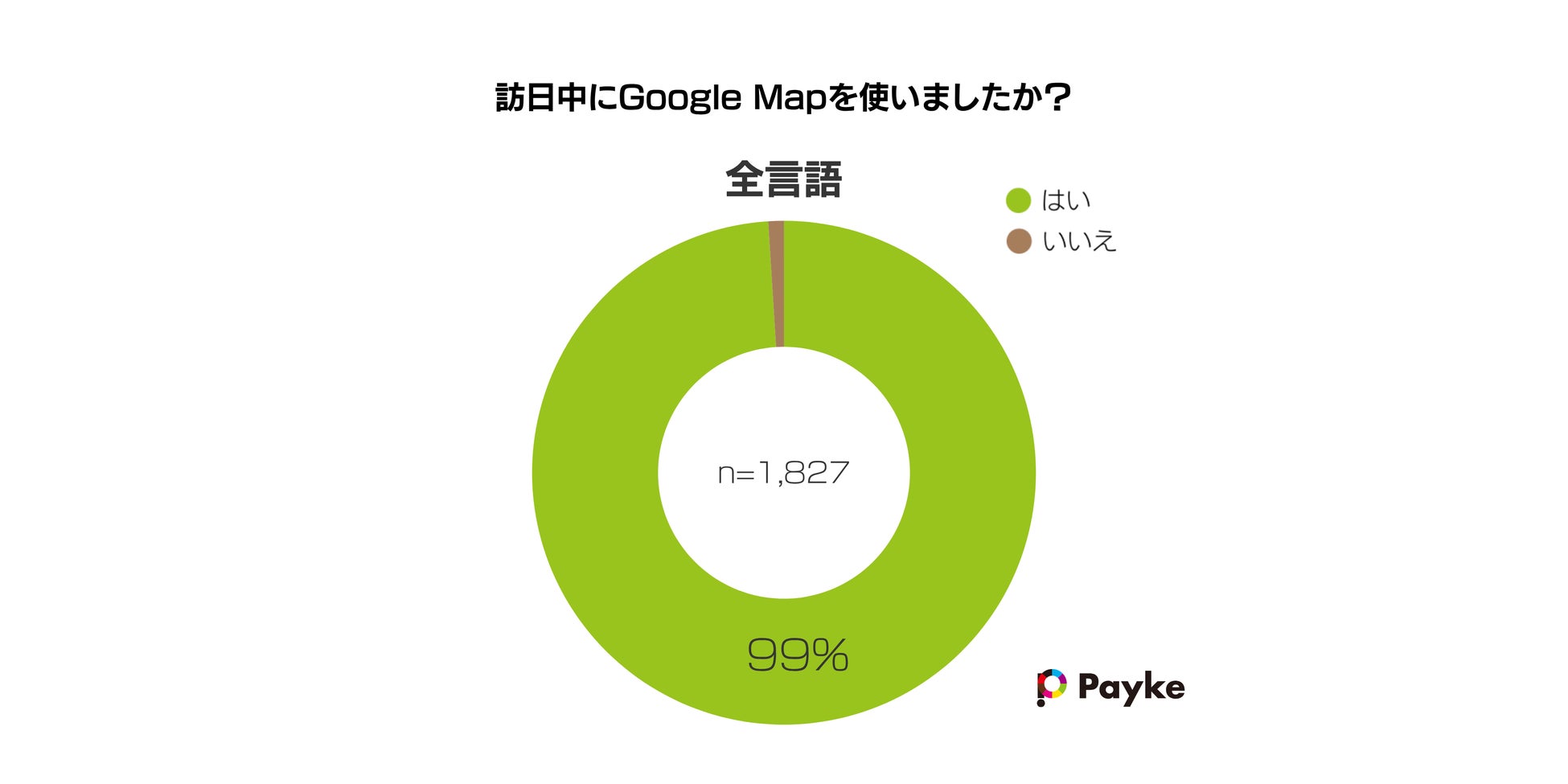

訪日客の99%がGoogleMapを使用、圧倒的な利用率!

交通手段で困った際、多くの訪日客がナビゲーションアプリを活用して課題を解決している実態が明らかになりました。では、実際に日本滞在中にどのナビゲーションアプリが利用されているのでしょうか。次に、Google Mapをはじめとする訪日中のナビアプリ利用状況について見ていきます。

驚くべきことに、なんと99%が日本滞在中にGoogle Mapを使用していたという結果になりました。Google Mapは訪日中のナビゲーション市場をほぼ独占する形で、訪日客にとって最も信頼される移動の必須ツールとして圧倒的な地位を確立している実態が示されました。

さらに詳細を見てみると、「訪日中にGoogle Mapをどの程度使用したか」という設問では、特に韓国語話者の初訪問者において「毎日使った」が100%となっており、言語別でもその依存度の高さが際立っています。これは、訪日客が日本国内での移動においてGoogle Mapに大きく依存している実態を裏付ける結果といえるでしょう。

これらの結果は、MEO対策が、訪日客への効果的なアプローチとして極めて重要であることを示唆しています。

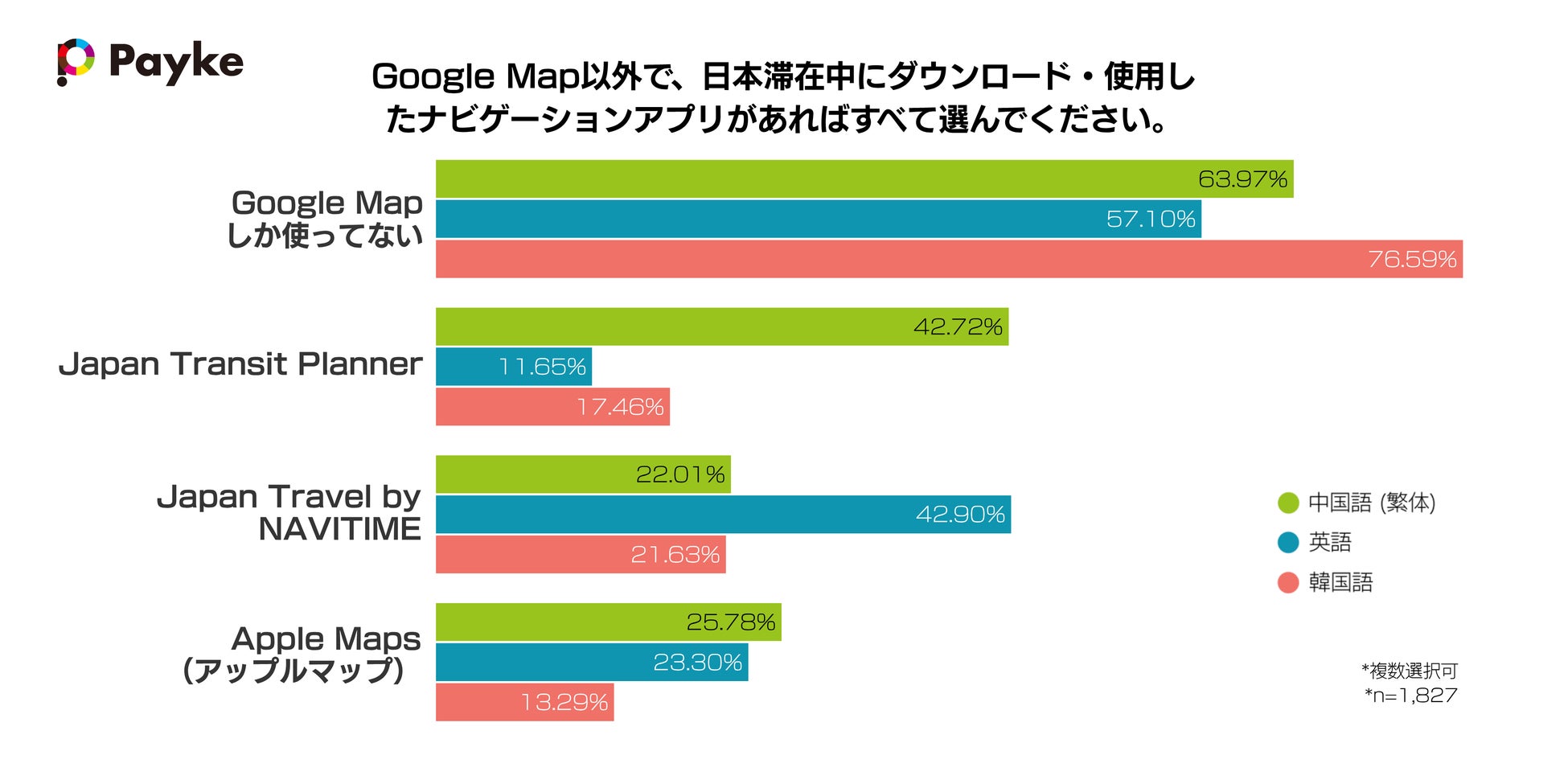

日本滞在中にGoogle Map以外のナビゲーションアプリを利用したかを言語別に調査したところ、韓国語話者の76.59%が「Google Mapしか使っていない」と回答し、Google Mapへの依存度が非常に高いことがわかりました。英語話者は57.10%、繁体字中国語話者は63.97%が「Google Mapしか使っていない」と回答しており、いずれの言語圏でもGoogle Mapが主流であることが確認されました。

Google Map以外のアプリ利用について言語別に見ると、繁体字中国語話者では「Japan Transit Planner」(42.72%)、英語話者では「Japan Travel by NAVITIME」(42.90%)がそれぞれ最多となり、言語圏ごとに利用される主要アプリが異なることがわかりました。一方、韓国語話者では突出したアプリがなく、他言語圏に比べてGoogle Map以外のアプリ利用が少ないことから、Google Mapへの依存度が特に高い傾向が見られました。

これらの結果から、訪日客への情報提供やナビゲーション支援は、言語圏ごとの利用傾向を踏まえたアプローチが重要であることが明らかになりました。

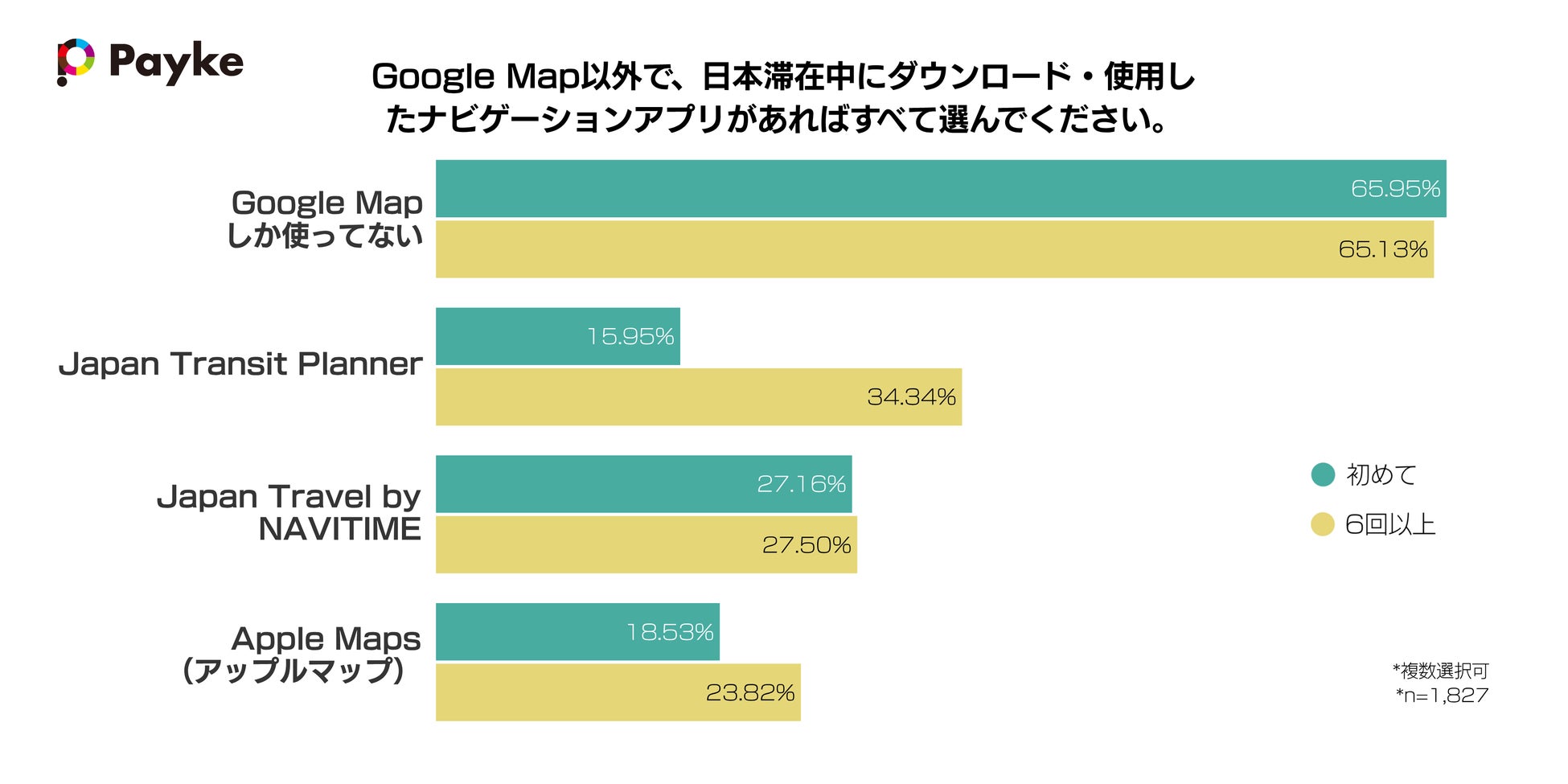

加えて、旅行者の訪日経験の多さが、アプリ利用の傾向に変化をもたらしていることも注目されます。

Google Mapの使用率は、初めて訪日した旅行者と6回以上のリピーターの間で大きな差はなく(65.13%)安定して高い一方、「Japan Transit Planner」(34.34%)や「Apple Maps」(23.82%)の利用はリピーターの方が高く、日本での旅行経験が豊富な層ほど複数のナビゲーションアプリを使い分ける傾向が見られます。こうした傾向は、旅行経験の深さがアプリ選択の多様化に反映されているといえるでしょう。

以下は、全言語におけるナビゲーションアプリ利用度のランキング結果です。

■ 全言語 ナビゲーションアプリ利用度ランキング (n=1,827)

1位:Google Map しか使ってない 65.90%

2位:Japan Transit Planner 29.23%

3位:Japan Travel by NAVITIME(ナビタイム)26.38%

4位:Apple Maps(アップルマップ)21.73%

5位:JR東日本アプリ 13.08%

6位:東京メトロmy!アプリ 8.76%

7位:Yahoo!乗換案内 6.84%

8位:JR西日本アプリ 5.86%

9位:Naver map 5.47%

10位:Kakao Map 2.96%

11位:駅探(Ekitan)1.09%

12位:百度地図(Baidu Map)0.38%

移動を支えるナビゲーションアプリの利用状況が明らかになった一方で、Google Mapのような交通手段向けツールが観光地探しなど他の目的にも幅広く活用されている可能性があると考えられます。そこで今回、訪日客が旅行地情報をどのように検索しているのかについても詳しく調査しました。

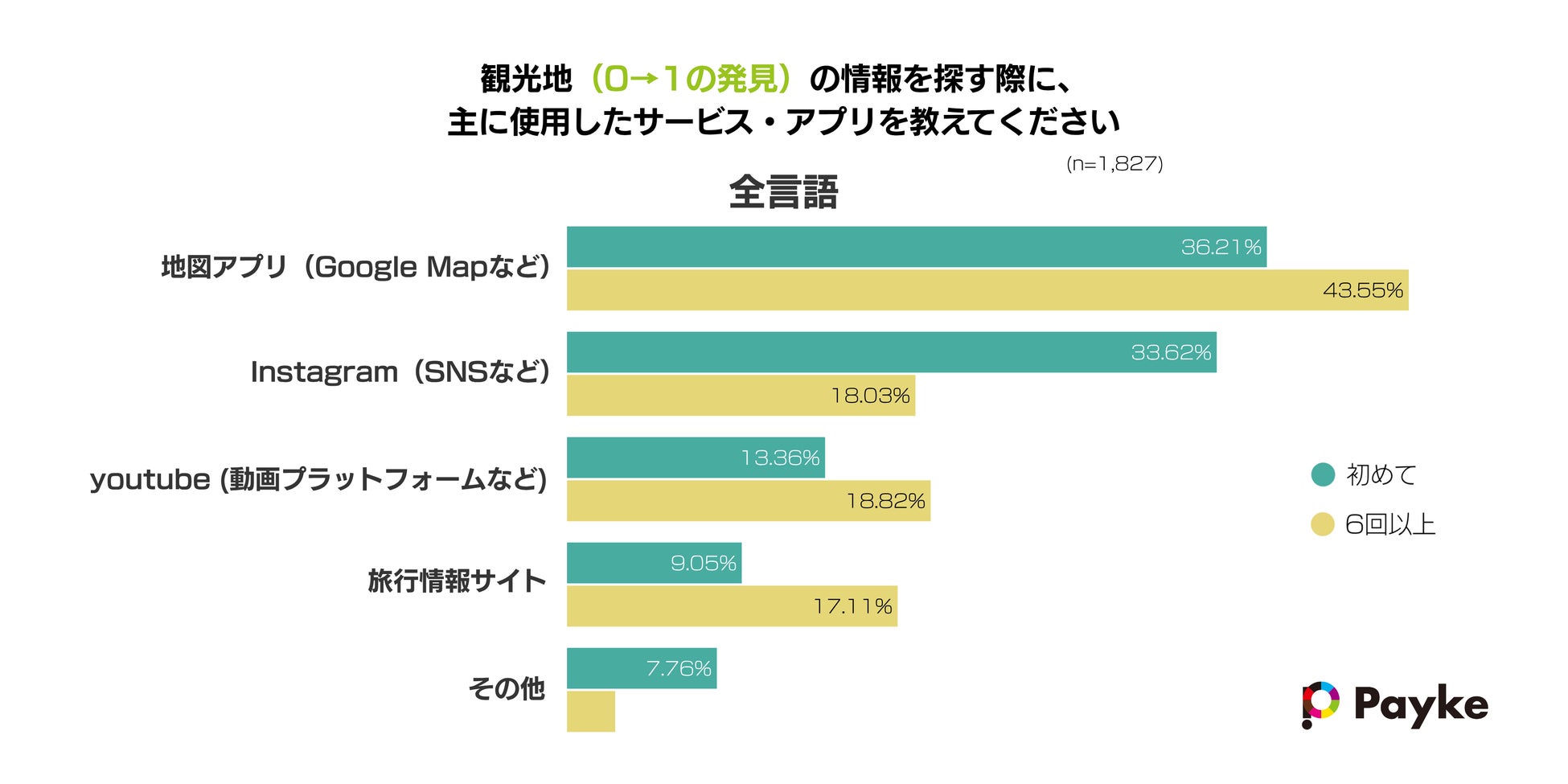

観光地の検索手段においては、訪日回数によって活用される情報源に明確な違いが見られました。全体としては、SNSや地図アプリが主要な検索ツールとして使われていますが、訪日経験の浅い旅行者とリピーターとでは、その傾向に差があります。

具体的には、初めて日本を訪れた旅行者は、SNS(33.62%)を活用して観光地の情報を積極的に収集する傾向が見られました。これに対し、訪日経験が6回以上あるリピーターはSNSの利用率が18.03%とやや低下し、その代わりに旅行情報サイトの利用率が17.11%まで上昇しています。これは初訪問者(9.05%)の約2倍にあたり、旅行経験の豊富さが情報収集チャネルの変化に影響していることがうかがえます。

このことから、訪日回数の多いリピーターはSNSなどで拡散されている一般的な情報よりも、よりディープでローカルなスポットや、まだ知られていない場所を求めている可能性が高いと考えられます。今後の観光施策では、こうした層のニーズに対応した情報発信や検索導線の整備が有効なアプローチとなる可能性も考えられます。

移動や観光地の検索にとどまらず、Google Mapなどのナビゲーションアプリは飲食店探しなどの目的にも幅広く活用されていると考えられます。そこで今回、訪日客がどのように飲食店情報を検索しているのかについても、さらに詳しく調査を行いました。

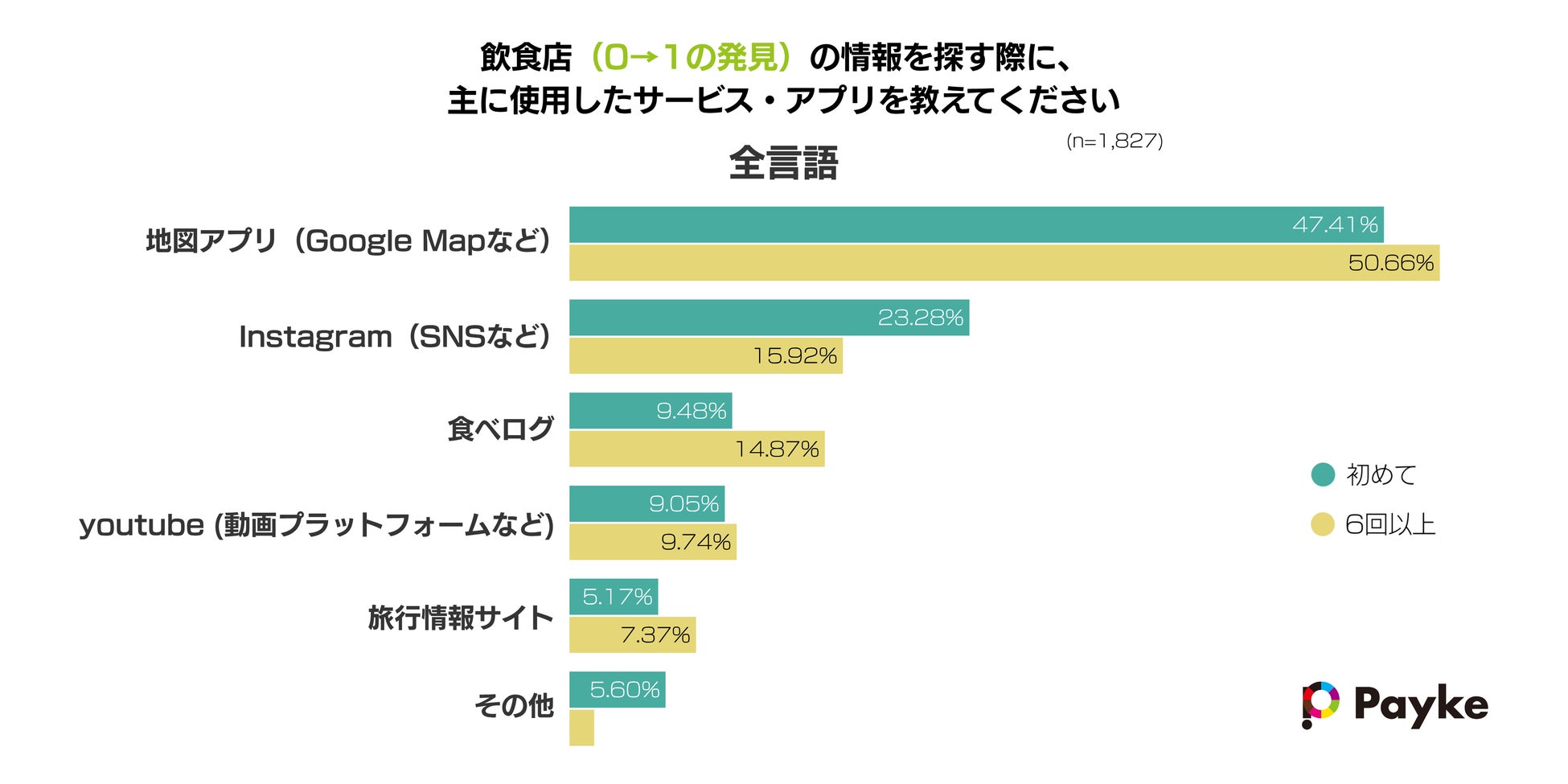

飲食店の「0→1の発見」(初めてのお店探し)に利用されたサービスを調査した結果、最も多く活用されていたのはGoogle Mapなどの地図アプリであり、初訪問者・リピーター問わず約半数が使用していることがわかりました。圧倒的な利用率を誇ることから、訪日客にとって定番の情報収集ツールとなっている様子がうかがえます。

一方で、日本人にとっては馴染み深いグルメサイト「食べログ」は、SNSに比べてやや劣るものの、訪問回数が多い層では利用率が14.87%まで上昇しており、経験を重ねることで徐々に活用される傾向も見られました。

このことから、訪日客においては「飲食店探し=Google Map」が主流であり、食べログのような国内向けサービスは想定よりも浸透していない実態が浮き彫りになりました。

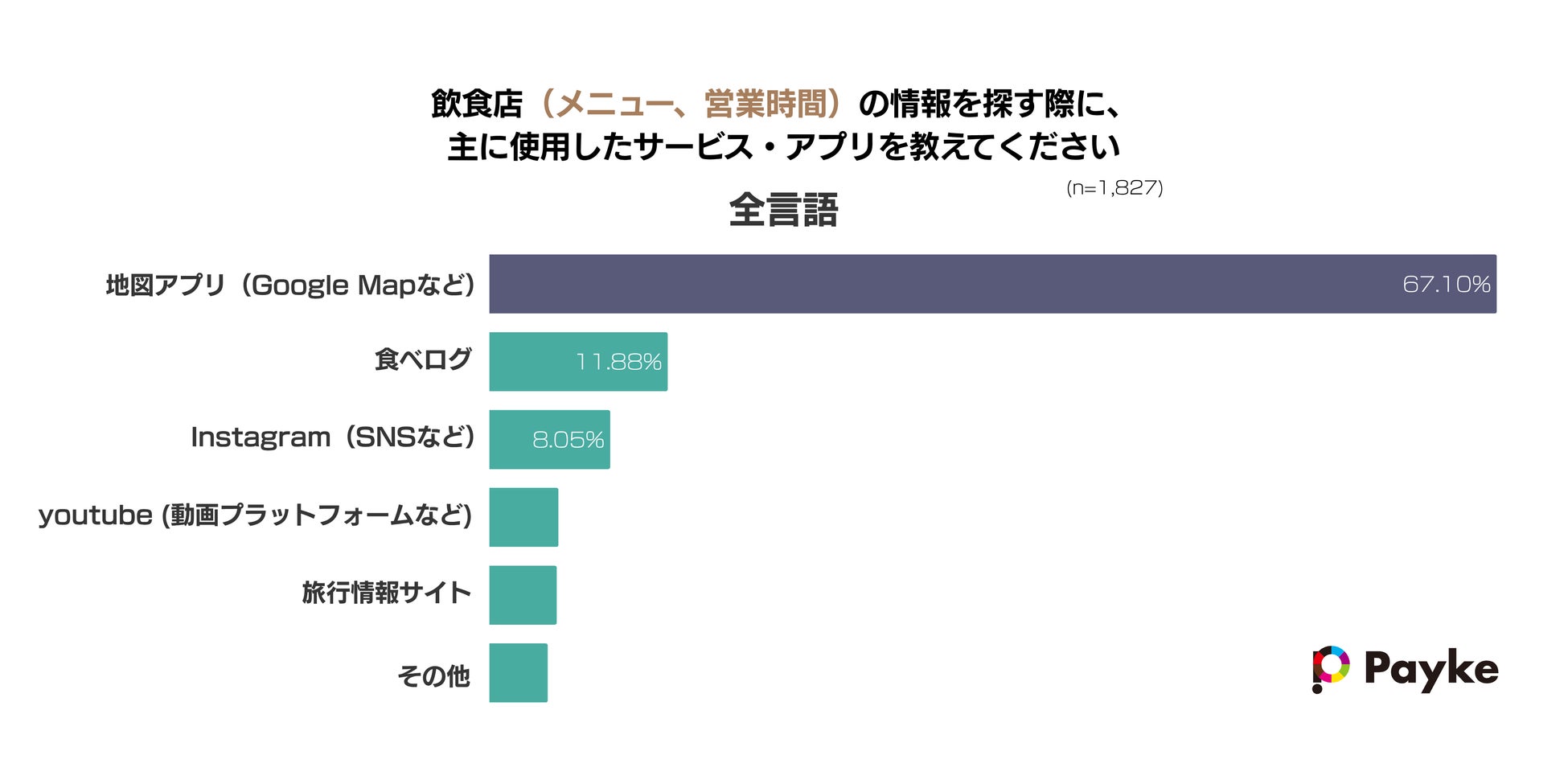

さらに、飲食店の「メニューや営業時間」など詳細情報を調べる際も全体的に67.10%が地図アプリを利用しており、訪日客にとって飲食店情報収集における最も主要なツールとしてGoogle Mapなどの地図アプリが圧倒的な存在感を示しました。そのため、訪日客への訴求を強化するためには、Google Map上での情報整備や写真・メニューの多言語対応を進めることが重要だと考えられます。

訪日客の交通系ICカード・乗り放題パス利用状況

移動の手段や情報収集ツールに続いて、訪日客が日本国内の交通を便利にするために利用しているICカードや乗り放題パスの利用実態についても調査しました。

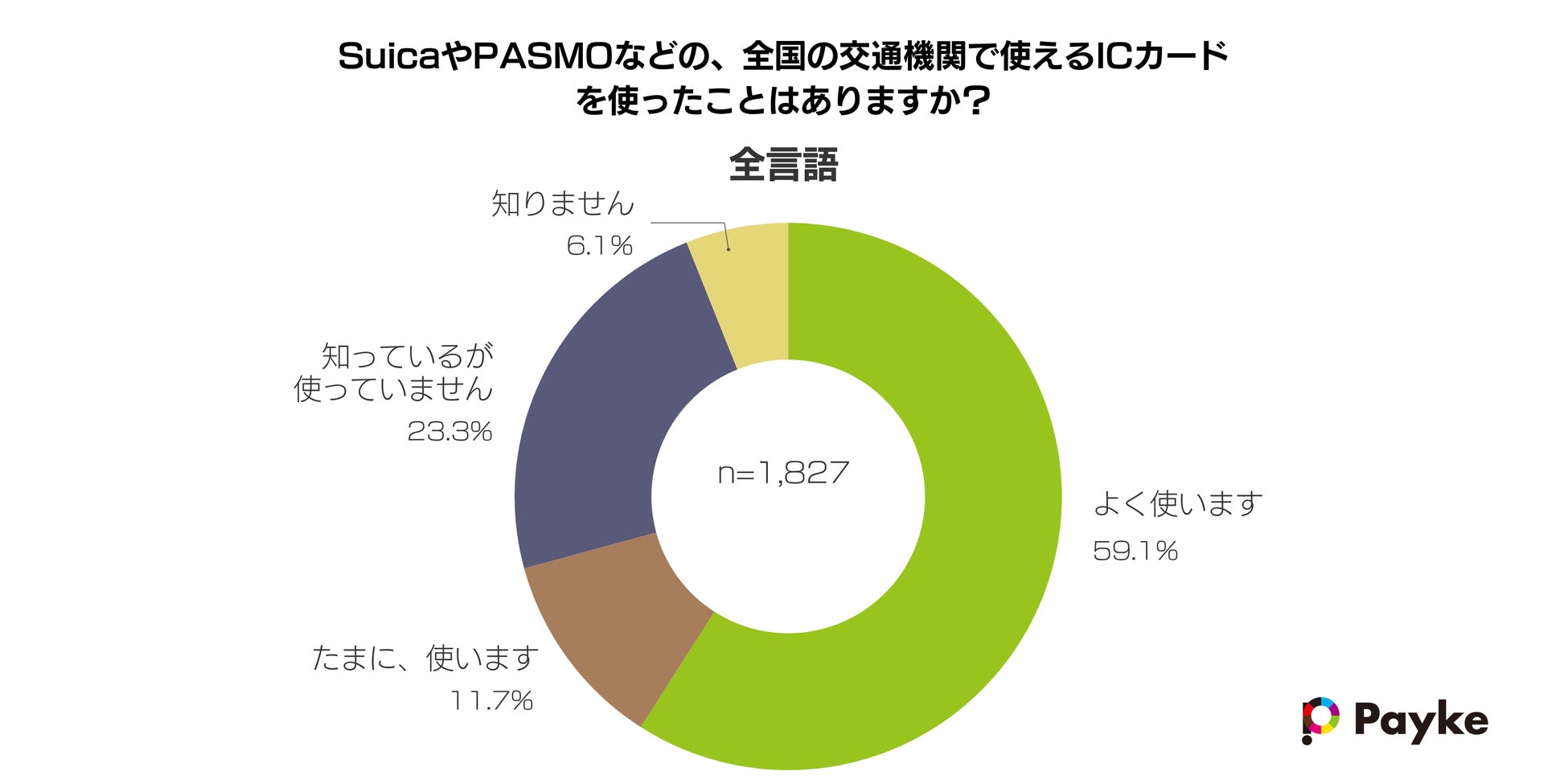

SuicaやPASMOなど全国の交通機関で利用できるICカードについては、「よく使います」が59.1%、「たまに使います」が11.7%と、全体の7割以上が活用しており、訪日客の移動における主要ツールとして広く定着している様子が伺えます。

一方で、言語圏ごとにその定着度には違いが見られました。韓国語話者では、繁体字中国語と比較してICカードの利用がやや浸透していない傾向が見られましたが、訪日経験が3回以上になると「よく使います」が40.91%と最多となり、訪問回数の増加に伴って徐々に定着していく様子がうかがえます。一方、繁体字中国語話者は初回訪日時から「よく使います」が57.53%と高く、事前の情報接触やICカードに対する親和性の高さが影響している可能性があります。

一方で、Japan Rail Passなど日本の交通機関を乗り放題で使える「乗り放題パス」については、「よく使います」が19.7%、「たまに使います」が32%と、全体の半数以上が利用経験を持ち、一定のニーズに応えていることがわかりました。しかし、「知っているが使っていない」も38.7%と高く、認知自体は十分にされているものの、実際の旅程や目的地との相性から利用を見送っている訪日客が多い可能性があります。

実際、言語圏・訪日回数別で見るとその傾向はより顕著で、韓国語話者では訪日経験が3回以上の層で「よく使う」「たまに使う」が計53.89%、繁体字中国語話者では74.94%に達しており、訪問経験の蓄積とともに乗り放題パスの活用が定着していく傾向が見て取れます。

こうした結果から、乗り放題パスはリピーター層にとっては特定エリアを効率的に巡る手段として魅力的である一方で、初訪問者にとっては旅程が一般的な都市観光に偏りやすく、パスの対象路線と合致しづらい可能性があるため、活用が進みにくい傾向があるのかもしれません。今後は、旅のスタイルに応じた使い分けや、エリア別・期間別のパス情報をより分かりやすく提供することで、初訪問者にも利用しやすい環境を整えることが求められるでしょう。

Paykeが提供する価値

Paykeはインバウンド向けにさまざまなソリューションを提供しています。累計500万ダウンロードを超えるユーザ基盤と、そこから得られる豊富なデータから、各企業様のニーズに合わせたご提案が可能です。

-

旅マエ、旅ナカ、旅アトでのユーザへのリーチ:ユーザの9割は旅マエでPaykeをダウンロード。そのうち7割が3ヶ月以内に来日します。旅マエ段階でアプリ内で購入商品を探しているユーザも多く、効率的なアプローチが可能です。

-

インバウンドの購買関連データ:いつ、どこで、誰が、どの商品を手に取ったかが把握できます。属性毎のトレンドや、特定チェーンでの傾向などマーケティング戦略立案に活用できるデータを保持しています。

-

アンケート調査:直近での訪日可能性が高いユーザーに直接アンケートをとることが可能です。

お問い合わせ

Paykeのプロモーションメニュー、保有データ、ユーザへのアンケート、その他サービスについてご興味ございましたらこちらからお問い合わせください。

【調査概要】

調査名称:移動方法についての調査

調査機関:自社調査

調査対象:『Payke』アプリユーザー

調査方法: Webアンケート

調査期間:2025年6月17日〜2025年6月24日

有効回答数:1,827件

【会社概要】

■株式会社Payke

本社:沖縄県那覇市真嘉比2丁目5−16

代表者:代表取締役CEO 古田 奎輔

設立:2014年11月

資本金:100百万円

概要:商品パッケージにある「バーコード」をスマホでスキャンするだけで、商品のあらゆる情報を7言語で表示することができる訪日外国人アプリ「Payke」を運営。現在、約68万点の商品データを7言語で保有し、訪日客が手に取る商品の約90%*1をカバーしています。2015年のサービス開始以来、アジア圏を中心に500万人*2以上が利用し、企業向けには広告配信やデータ提供を行うなど、累計1,200社以上の企業や団体に活用されています。さらに、「Paykeタブレット」を国内の主要小売チェーンに導入し、多くの訪日外国人に利便性を提供しています。

*1 当社実績(2024)Paykeアプリにて国内でスキャンされた回数を分母に商品情報を保有していた割合

*2 API提供先なども含む利用者

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像