Uber Eats Japan、配達パートナー対話会を東京で開催

アプリ機能や配達効率化、報酬などについて社員が直接ヒアリング

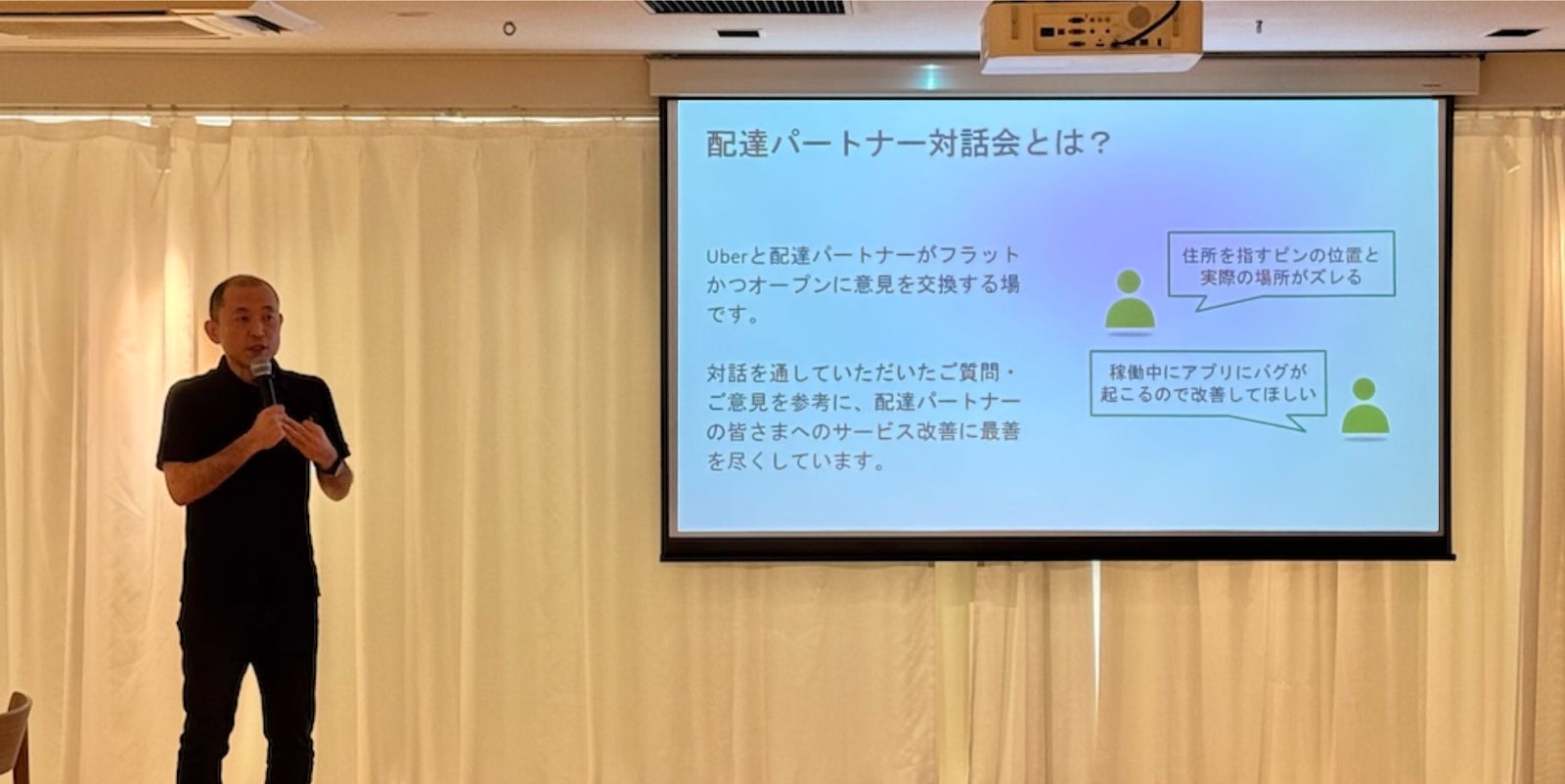

Uber Eats Japan合同会社(以下、Uber Eats Japan)は、Uber Eatsのサービスについて配達パートナーと意見交換する「配達パートナー対話会」を、2025年3月27日(木)および3月28日(金)にわたり、東京都内で開催しました。本対話会は、日頃からUber Eatsでご活躍いただいている配達パートナーと、直接意見交換を行う機会として2023年から実施しており、今回で4回目となります。

今回は、全国の配達パートナーを対象に行った事前アンケートで最もご要望が多かった 「アプリケーションの仕様について」「配達依頼の内容について」「配達報酬について」の 3 つのトピックに焦点を当て、東京都内で稼働されている31名の配達パートナーの皆さまからUber Eats社員がご意見を伺いました。

アプリケーションの仕様について

配達に用いられるUber Driverアプリの表示・操作性やマップ機能に関して、さまざまな提案をいただきました。また、配達先住所の入力不備やピンずれに関しては、改善案に加え、過去に皆さまの声をもとに実装された「注文者への報告機能」をより効果的に活用する提案もいただきました。

配達リクエストの内容について

店舗での待ち時間や複数注文の配達の順番などに関する効率化のための改善案をいただきました。また、一人での配達が困難な分量・重量の案件に関しても、対応策や防止策について話し合いました。

Uber Eats Japanでは、配達パートナーの安全を第一に考えており、この件についてはアプリ機能を通じた対策を検討しています。なお、商品が大きすぎたり重すぎたりする場合、無理に一人で配達しようとせず、店舗に配達パートナーの追加を依頼する、配達をキャンセルする、もしくはサポートにご連絡いただくようお願いしています。

配達報酬について

案件や地域によって配送料に高低差があると感じられたり、配達にかかる労力や経費を考慮すると配送料が低く感じる案件がある、というご意見をいただきました。

皆さまから頂戴したご意見を真摯に受け止め、社内で精査の上、今後のUber Eatsアプリ運営に役立ててまいります。

これまでの取り組み

Uber Eats Japanでは、過去の対話会を通じていただいたご意見をもとに、以下をはじめ様々なプロセス改良や新しい取り組みを実施しています。

①複数注文配達の効率化

同時配達のフローを変更し、より効率的に追加の配達依頼に対応できるようになりました。状況に応じて適切と判断された場合には、全ての配達を終える前に、新しい配達リクエストの商品のピックアップや配達もできるようになりました。

複数注文については継続してご意見を頂いており、今後も継続して、さらなる効率化に取り組んでまいります。

②注文品以外の購入・配達に対する対策

注文者がアプリ内チャット機能を用い、配達パートナーに注文品以外の購入・配達を依頼しないよう、注意喚起のメッセージの送信を開始しました。

注文先の加盟店のメニューにない商品の購入・配達を依頼する行為は、Uber Eats のコミュニティガイドライン違反であり、未然防止のための対策を強化しています。

Uber Eats は、今後も対話会など配達パートナーの皆さまからご意見を直接お伺いする機会を継続して設け、いただいた声をもとにサービスの品質向上と機能改善に努めてまいります。そして、「Get Anything(なんでも手に入る)」プラットフォームの実現に向けて、今後もサービスの更なる拡充に努めてまいります。

Uber Eats について

Uber Eatsは、注文者と加盟店舗、配達パートナーの三者をリアルタイムでマッチングし、調理されたお料理から食料品、日用品、医薬品、家電製品に至るまで、さまざまな注文品を即時配達するオンラインデリバリーサービスです。2015年にカナダのトロントでサービスを開始して以来、世界1万以上の都市でサービスを展開しています。日本では2016年9月にサービスを開始し、現在は全国47都道府県において、12万店以上のアクティブ加盟店舗*1と、10万人ものアクティブ配達パートナー*2の皆さまとともにサービスを展開しています。また2022年には、Uber Eatsの配達ネットワークを自社サービスに組み込み、簡単に即時配達サービスを開始できるラストワンマイル配達ソリューション「Uber Direct」の展開をスタート。「Get Anything(なんでも手に入る)」のビジョン実現に向け、Uber Eatsは今もサービスの拡充を続けています。

*1: 過去1ヶ月間に注文を受けた加盟店舗

*2: 過去1ヶ月間に注文を届けた配達パートナー

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像