新学期2か月で、2人に1人が交通ルールを忘れる傾向に。AIが分析した「通学路の危険マップ」に8割の保護者が高い関心

~子供見守りGPS「みもり」の利用者を対象に交通安全に関する意識調査を実施~

日本最大級の学校業務支援システム『マチコミ』や子ども見守りGPSサービス『みもり』を展開するドリームエリア株式会社(本社:東京都 渋谷区、代表取締役:寺下 武秀、以下 ドリームエリア)は、先日実施した「東京都世田谷区での実証実験開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000052.000025607.html)」について、お子さまの交通安全に関する意識について調査するため、『みもり』を利用する保護者を対象にアンケート調査を行ない、調査結果を公開いたしました。

調査概要

・調査テーマ :子どもの交通安全に関する意識調査

・調査期間 :2025年6月17日~2025年6月20日

・調査対象 :子供見守りGPS「みもり」の利用者

・有効回答者数:820件

・調査機関 :ドリームエリア株式会社

・調査方法 :インターネット調査

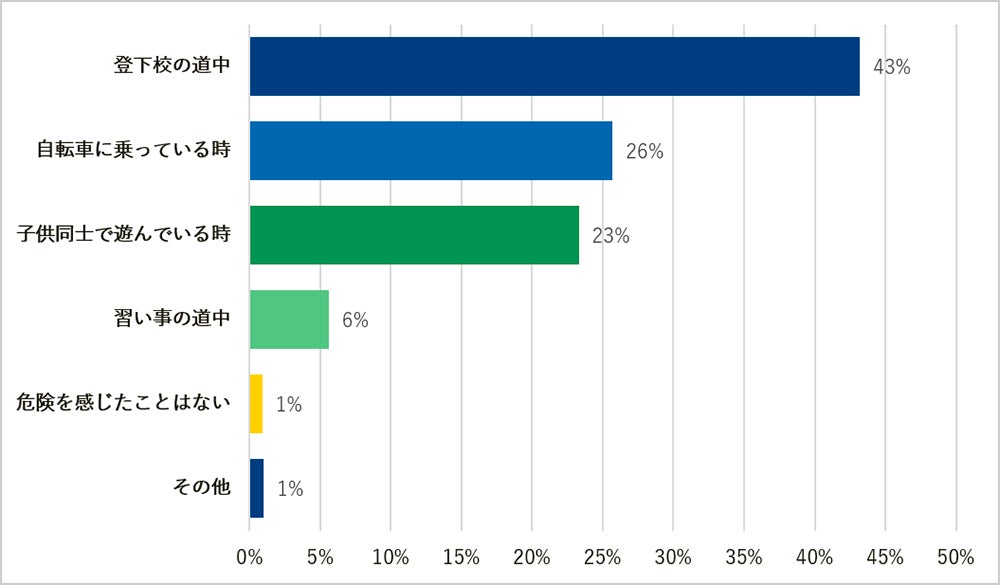

【Q1】お子さまが外出する際、特にどのような場面で交通事故の危険を感じますか?

「通学路が最大の落とし穴」―43%が『登下校の道中』で危険を実感

保護者が危険を感じるシーンとして最も多かったのが、「登下校の道中(43%)」。次いで「自転車に乗っている時(26%」「子供同士で遊んでいる時(23%)」の順に続きました。特別なイベントや時間帯ではなく、日々必ず通る通学路は安心感が生まれやすく、慣れによる注意力低下が事故リスクを高めています。また、「自転車利用時」については、年齢が上がって行動の自由度が増すにつれ、新たなリスクが出てくることも示唆されています。

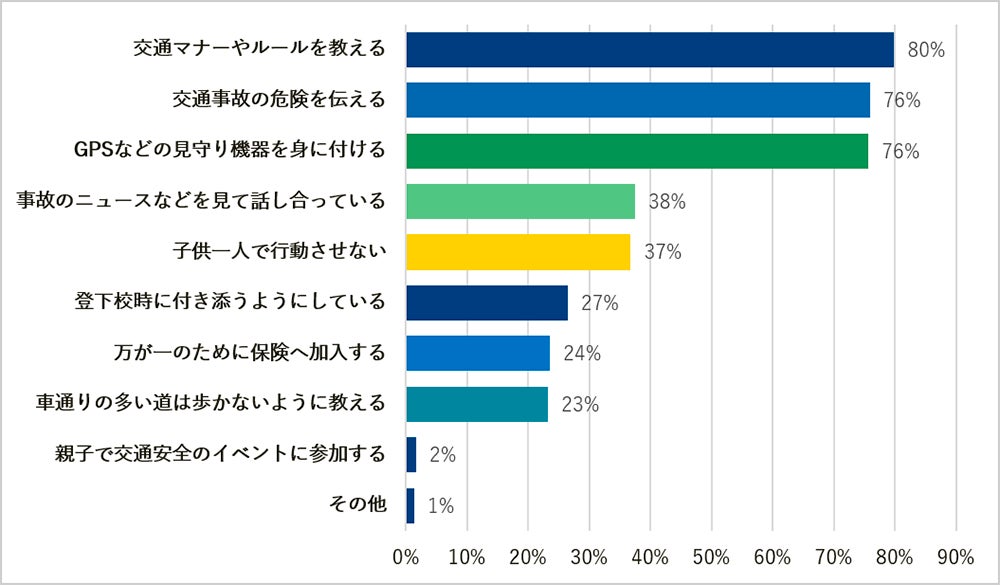

【Q2】お子さまの交通事故防止について、ご家庭で取り組まれていることがあれば教えてください。

家庭の安全対策は声かけとルール教育が中心

最も多く挙げられた取り組みは、「交通マナーやルールを教える(80%)」「交通事故の危険を伝える(76%)」などの言葉による指導・教育でした。これは多くの家庭で実施しやすい方法ですが、子どもの年齢や性格によっては理解の定着や実行が難しいこともあります。

一方、GPSなどテクノロジーを活用する家庭も多く、言葉による教育を補完するデジタル見守りが着実に浸透していることを示しています。

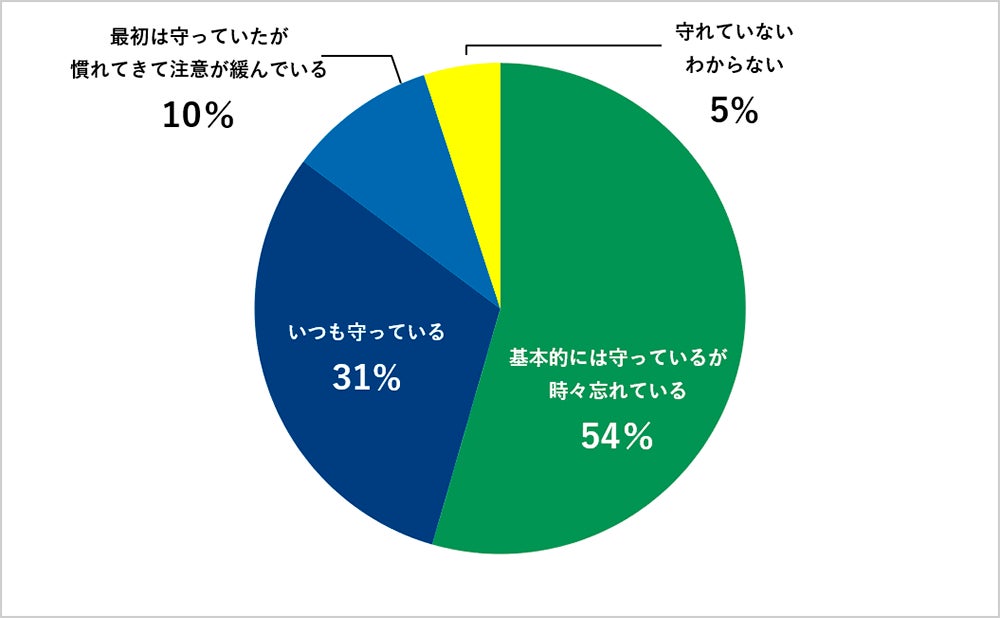

【Q3】新学期がはじまって2カ月が過ぎました。お子さまは交通ルールを守れていますか?

「理解はしているが、行動が追いつかない」。―54%が時々ルールを忘れる

「基本的には守っているが、時々忘れている(54%)」という回答が圧倒的多数。交通ルールの理解自体は一定以上あるものの、実際の行動では注意が及ばない瞬間があることが伺えます。

特に小学校低学年では、集中力が途切れやすかったり、友達との会話に夢中になったりする中で、ルールの実践が甘くなることがあるため、継続的な注意喚起やリアルタイムの補助機能(音声注意・通知など)の必要性が浮かび上がります。

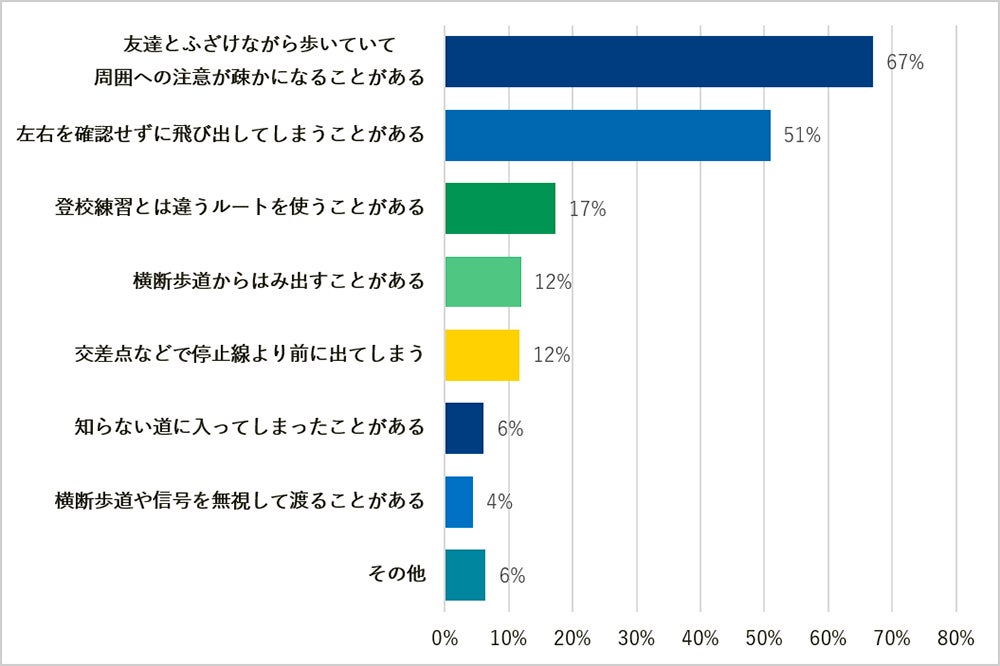

【Q4】具体的にどのようなところで交通ルールを守れていないと感じますか?

「ふざけ歩き67%、飛び出し51%」注意散漫が生むヒヤリハット

保護者が子どもに対して「交通ルールを守れていない」と感じる具体的な行動として最も多かったのは、「友達とふざけながら歩いていて周囲への注意が疎かになる(67%)」でした。

これは、子ども同士の集団行動において気が緩みやすく、注意力が散漫になる場面が多いことを示しています。また、左右を確認せず飛び出す(51%)など、突発的な行動も依然として高い水準です。こうした油断が、思わぬ飛び出しや不注意による重大な交通事故のリスクにつながる可能性があると考えられます。

【Q5】「AIが分析した通学路の危険マップ」がお住まいの地域で提供されれば利用したいですか?

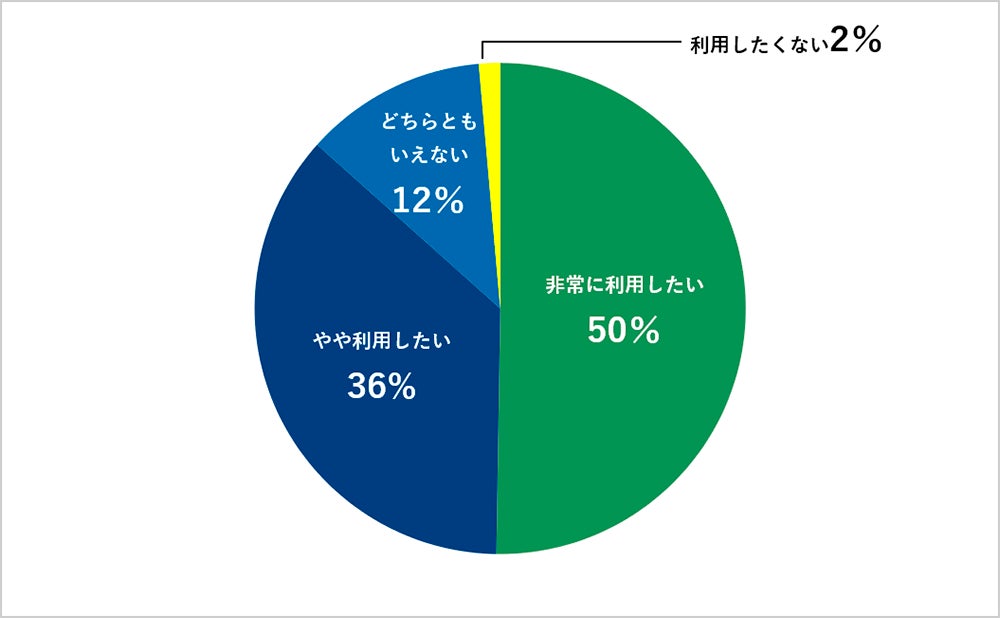

「AI危険マップ、利用したいが86%」

「非常に利用したい」「やや利用したい」と答えた保護者が全体の86%にのぼり、危険マップに対する期待の大きさが明確になりました。

AIによるリスク分析という専門性の高さに加え、親子で危険箇所を確認し、日常行動を見直せるツールとして、多くの家庭が有用性を見出していることが伺えます。

【Q6】危険マップは特にどのような目的で利用したいですか?

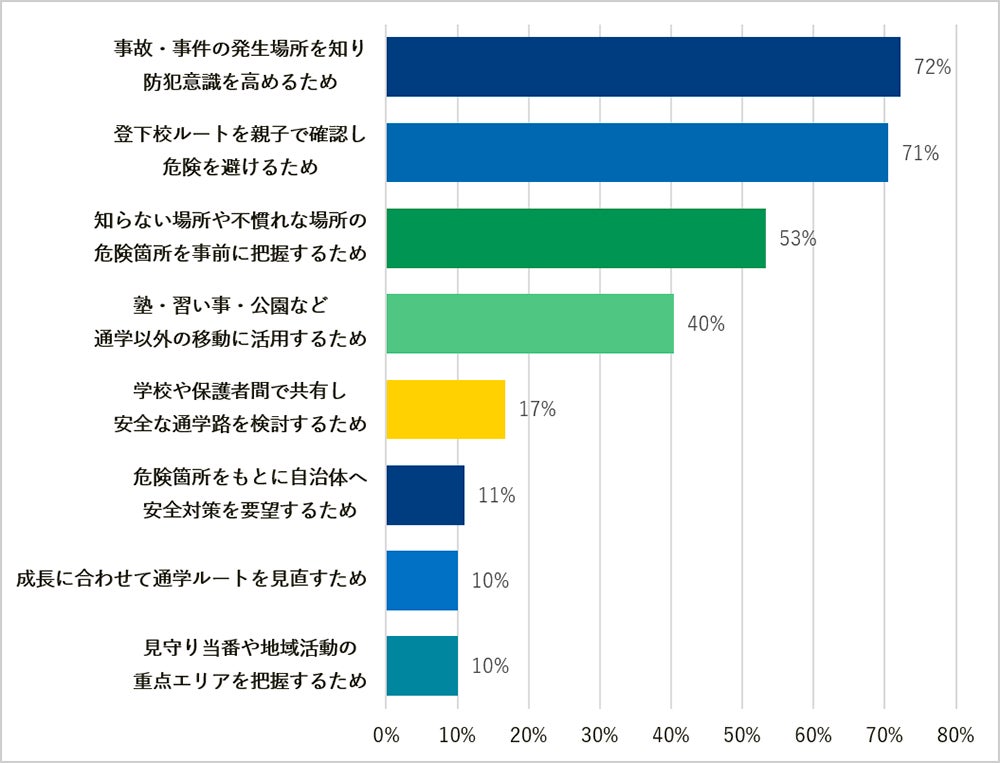

登下校ルートの確認から地域活動まで多様なニーズが存在

利用目的のトップは「事故・事件発生場所を知り防犯意識を高める(72%)」、次いで「登下校ルートを親子で確認し危険を避ける(71%)」でした。

これは、単なる地図ではなく「地域共育のツール」としても期待されていることを示しています。教育現場や地域防犯ネットワークとの連携強化によって、より多角的な展開が実現できるのではないでしょうか。

子どもの交通事故防止についての意見

自由回答欄では様々なコメントが寄せられ、以下のような意見が多く見られました。

・ルールを教えても、実際に守れているかは心配

・大人がまず交通ルールを守る姿勢が必要

・子どもにも自転車マナーを教える必要がある

・通学路の危険情報は定期的にアップデートしてほしい

総括

本調査では、保護者の約45%が登下校など日常シーンで交通事故の危険を感じ、児童の54%が交通ルールを「時々忘れる」と回答するなど、家庭内の声かけや付き添いだけでは対策が不十分である実態が浮き彫りになりました。また、AIが分析する「通学路の危険マップ」の利用を希望する保護者は86%に上り、テクノロジーによる補完的な見守りへの期待が高いことが確認されています。

一方で、自由記述の23%の保護者が「まず大人が交通ルールを守るべき」と回答し、「子どもは車を運転しない。事故を防ぐのは私たち大人だ」 という切実な声も寄せられました。

ドリームエリアは今後も、様々な企業・団体と協力し、「みもりGPS」を通じて保護者と子どもが「安心できる日常」を支えるサービス展開を進め、自治体や学校連携など、コミュニティに根差した交通安全支援を強化してまいります。

【ドリームエリア株式会社について】

ドリームエリアは、2001年にインターネットシステム会社としてスタートしました。2005年、「子どもが安心して暮らせる街づくり」をコンセプトに「マチコミ(https://machicomi.jp/)」事業を開始。「子どもに教えておきたい不審者遭遇時の対処法」や「親として普段気を付けること」等の安全管理に必要な情報を始め、様々なお役立ち情報や地域固有の情報等を掲載し、地域を通してのコミュニケーションを活性化させ、 少しでも不審者等の問題が起こりにくい「街づくり」へのきっかけとなればと考えています。現在、「マチコミ」は全国47都道府県で、219の自治体、公立小学校をはじめ14,000以上の施設に導入いただいています(2025年7月現在)。

また、マチコミで培ったノウハウから「デバイス自身が子供の安全を守る」をコンセプトに、2018年、見守りGPSサービス「みもり(https://machicomi.jp/mimori/)」をリリース。活動範囲から離れた場合や危ない場所に立ち入った場合に、保護者に代わって音声で直接子どもに注意を促す機能を搭載。子どもの位置情報は保護者のスマートフォンからリアルタイムに確認することができます。

2024年3月には子どもと保護者間で音声トークのやりとりができる、「みもりGPSトーク」の提供を開始しました。

【ドリームエリア株式会社 会社概要】

社名:ドリームエリア株式会社 Dreamarea,Inc.

URL:https://www.dreamarea.com/

本社所在地:東京都渋谷区道玄坂一丁目20番8号 寿パークビル9階

設立日:平成13 (2001) 年4月25日

代表者:代表取締役 寺下 武秀

資本金:100,000,000円

事業内容:

・不審者情報システム「マチコミ(https://machicomi.jp/)」の運用

・見守りサービス「みもり(https://machicomi.jp/mimori/)」の企画・開発・運営

・飲食店舗の運営

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像