Japan Open Chain、次期ハードフォーク「Tokyo Hardfork」を発表

〜 同時に長期ロードマップを発表、暗号資産名称を「JOC COIN」に統一 〜

日本ブロックチェーン基盤株式会社(代表取締役:稲葉 大明、以下「当社」)は、パブリックチェーン「Japan Open Chain」の長期開発ロードマップ(2025 〜 2030 年以降)を発表し、次期ハードフォーク「Tokyo Hardfork」の詳細を公開しました。

また、これまで「Japan Open Chain Token」として登録されていたネイティブトークンの名称について、通称として広く親しまれてきた「JOC COIN」に統一したこともお知らせいたします。より直感的で覚えやすい呼称とすることで、国内外の利用者の認知性・資産性を高め、決済や投資手段としての普及をさらに加速させてまいります。

本ロードマップに基づき、Japan Open Chain は Ethereum 完全互換のレイヤー1ブロックチェーンとして、世界最高クラスの処理性能、ポスト量子時代を見据えたセキュリティ、そして革新的なガバナンスモデルを実現し、次世代の国際金融インフラへと進化することが見込まれます。

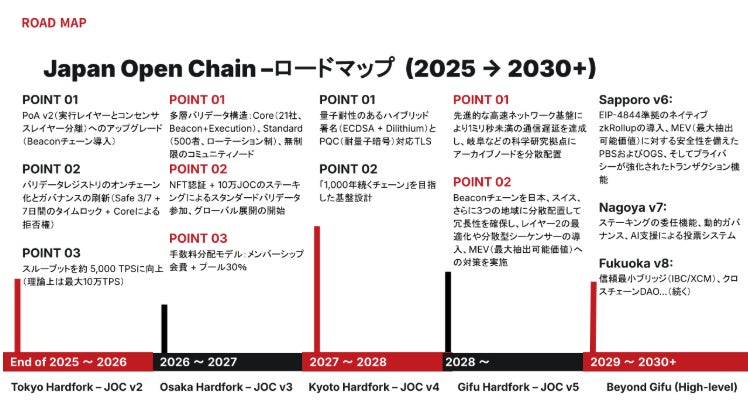

ロードマップの概要

Japan Open Chain は、2025 年から 2030 年以降にかけて、段階的なハードフォークと新機能の導入によって進化を遂げるためのロードマップを策定いたしました。

-

Tokyo Hardfork(2025 年末 - 2026 年予定):PoSA(PoAv2)への移行、Ethereum「Prague/Electra」との同期、最大 5,000 TPS を目指す

-

Osaka Hardfork(2026 年 - 2027 年予定):コアバリデータ 21 社に加え、500 社のスタンダードバリデータ導入、最大 5,000 万 JOC のステーキング

-

Kyoto Hardfork(2027 年 − 2028 年予定):耐量子セキュリティ強化、バリデータ分散化、災害耐性の強化

-

Gifu Hardfork(2028 年以降予定):IOWN など日本技術を活用し遅延低減、永久ストレージ層の分散化

-

Beyond Gifu(2029 〜 2030 年以降予定):zkRollup、動的ガバナンス、クロスチェーンブリッジなど先端機能を段階的に導入

これらを通じて、Japan Open Chain は「世界最高水準の性能」「耐量子セキュリティ」「革新的ガバナンス」を備え、次世代の国際金融インフラとしての地位を確立してまいります。

ロードマップの詳細

Tokyo Hardfork – Japan Open Chain v2(2025 - 2026)

2025 年末から 2026 年にかけて予定する「Tokyo Hardfork」では、従来の Clique PoA から Ethereum メインネットの PoS に近いビーコンチェーンを利用した新しい PoSA 方式(PoAv2)へ移行し、Nethermind ノードをバリデータノードとして採用いたします。これにより、Ethereum メインネットの最新バージョン「Prague/Electra」と同期し、Ethereum との互換性をさらに強化いたします。

また、Nethermind ノードの持つ潜在的な 10 万 TPS 超の処理性能を活かすための技術基盤を整備し、実際の運用においてはストレージ容量などを考慮しつつ、ガスリミット(ブロックあたりの処理量制限)を調整することで、まずは最大 5,000 TPS までネットワーク性能を引き上げてまいります。

この性能は、Ethereum 本体が約 15 〜 20 TPS、Polygon などのサイドチェーンが数百 TPS、Solana などの高速チェーンに対しても、Japan Open Chain は 5,000 TPS を安定的に実現することで、それらを大きく上回る処理能力を発揮します。また技術的な潜在可能性として 10 万 TPS 以上を見据えることで、中長期的なトランザクションの増加にも対応していきます。これにより、金融機関によるステーブルコイン発行や株式・不動産トークンの取引、大規模オンチェーンゲームや国際送金など、高頻度かつ高信頼性が求められるユースケースにおいて優位性を確立することが期待されます。

-

PoA v2 + Beacon Chain 分離による実行/コンセンサス層の高度化

-

オンチェーン・バリデータ・レジストリによる新ガバナンスモデル

-

処理性能を最大 5,000 TPS へ引き上げを目指す(理論値 10 万 TPS)

本フェーズの実現により、今後利用が見込まれるステーブルコインや株式トークンなどの金融取引や大規模オンチェーンゲームなど、高頻度かつ高信頼性が求められる分野での採用がさらに見込まれます。同時にオンチェーン化されたガバナンスによる透明性と安定した運営体制が、長期的なプロジェクト継続への信頼性を高めることとなります。

なお、名前の由来としては、日本の首都であり、かつ金融の中心である「Tokyo」の名前がふさわしいとのことで、首都東京が採択されました。

Osaka Hardfork – Japan Open Chain v3(2026 - 2027)

本ハードフォークでは、21 社のコアバリデータに加えて、500 社のスタンダードバリデータが参加できる仕組みを導入いたします。本ハードフォークにより、より分散的なブロックチェーン運営体制としながらも、コアバリデータによりガバナンスの統制がききやすい体制となり、さらなる安心・安全なブロックチェーンとして発展していきます。

-

マルチ階層バリデータ(Core 21、Standard 500)による分散化

-

NFT 認証 + ステーキングによる国内外のバリデータの参入

-

100,000 JOC のデポジット(予定)による最大 5,000 万 JOC のステーキング枠

スタンダード・バリデータは、コンソーシアム管理者による審査の後、一定の条件を満たした組織に発行される認証 NFT、および一定以上 JOC のステーキングにより承認されます。

本ハードフォーク実施後は、従来の日本国内のコアバリデータだけではなく、日本国外からのバリデータの参入を可能とし、ネットワークの分散性と耐障害性が格段に向上します。加えて、手数料シェアリングモデルの導入がステーキング需要を拡大し、JOC COIN 投資家への潜在的な需要が高まります。主要な議決に参加できるコアバリデータは日本企業にかぎることで、日本国がもつ政治的・経済的安定性は引き続きチェーンのガバナンスに寄与します。

なお、名前の由来としては、現在世界中からのパビリオンが日本に集結する万博が行われている地であることから、世界中からバリデータが参加する未来を早期させる「Osaka」の名前が採択されました。

Kyoto Hardfork – Japan Open Chain v4(2027 - 2028)

本ハードフォークでは、世代をこえてデータを引き継ぐための、以前から Japan Open Chain が掲げている「1000 年持続するチェーン」のための設計をより進化させます。

そのためにはすでに Ethereum コミュニティでの量子耐性への研究結果などを参考に、量子コンピュータへの耐性への検討を本格化します。同時にさらなるバリデータコミュニティ運営やサーバの日本国内での地理的分散性を更に推し進め、災害時にも強いネットワークを目指します。

-

量子耐性導入の本格化

-

バリデータコミュニティ運営のさらなる分散化

-

サーバ国内地理的分散性の強化

本ハードフォーク後、ポスト量子時代にも耐えうるセキュリティを備えることで、長期保有資産や国家レベルの重要データを安全に保全できます。これにより、政府機関や金融機関など規制の厳しい分野での採用が更に加速し、信頼性を重視するユーザー層からより利用しやすいチェーンとなります。

なお、名前の由来としては、「1000 年以上続く都」である日本の古都である「京都」の名前にちなんで、「Kyoto」ハードフォークと名付けられました。

Gifu Hardfork – Japan Open Chain v5(2028 - 2029)

本ハードフォークでは、日本の NTT 社の IOWN を始めとする日本の技術を利用した高速ネットワークの導入を通じたコンセンサス層の遅延の軽減、災害に強い地域や国内外の政治的・地理的に安定した土地を利用した利用した永久ストレージ層の分散化、を行います。

-

コンセンサス層遅延低減、高速ネットワークインフラ

-

永久ストレージ層の冗長化

-

日本・スイス等複数拠点でのビーコン冗長化、L2 最適化

エッジ Endpoint においても極めて低い遅延性能と高可用性を実現することで、高頻度取引や IoT デバイス通信、メタバース内でのリアルタイム体験など、遅延が致命的となるユースケースに十分対応可能となります。こうした性能向上は、利用者体験を大幅に向上させ、エコシステム全体の利用促進を後押しします。

なお、名前の由来としては、海外から非常に人気の高い観光地であり、かつ地理的に強い岩盤を持ち、ニュートリノ検出器など日本の科学技術に置いて重要な設備が設置されている岐阜にちなんで、「Gifu」ハードフォークと名付けられました。

Beyond Gifu(2029 ~ 2030 以降)

それ以降の予定は現在のところまだ不確定要素が大きいですが、年に1度のペースで技術的およびオペレーションの改善や相互運用性、スケーラビリティ、ガバナンスの革新を推し進めていきます。

想定されるハードフォーク一覧:

-

Sapporo v6:ネイティブ zkRollup、MEV 安全設計、プライバシー強化

-

Nagoya v7:委任型ステーキング、動的ガバナンス、AI 投票支援

-

Fukuoka v8:信頼最小化クロスチェーンブリッジ導入( IBC/XCM )

※なお予定は変更になることがございます。

ネイティブトークンの名称変更(JOC COIN)

なお、2025 年 9 月 1 日より、エコシステムの国際的な認知向上を目的としたブランド戦略の一環として、これまで「Japan Open Chain Token」として親しまれてきたネイティブトークンの名称をより発話しやすい「JOC COIN」へ変更いたします。これにより、開発者や利用者、投資家等にとって直感的で覚えやすくなるだけでなく、「COIN」という呼称によって決済手段や資産性や投資対象としての位置づけも明確になり、かつ地理的要因を排除することで戦略的備蓄の進むビットコインなどのようにグローバルマーケットでの浸透をより一層加速させます。

今後の展望

Japan Open Chain は「Ethereum 完全互換 × 日本発の信頼性」を強みとし、2030 年に向けて世界標準の次世代金融インフラとなることを目指します。日本企業による堅牢な運営体制と先端技術の融合により、安心・安全かつ持続可能なグローバルチェーンを構築してまいります。

日本発のブロックチェーン『Japan Open Chain』

「Japan Open Chain」は日本企業が運営する実用性を重視した Ethereum 完全互換(レイヤー 1)のパブリックチェーンです。業界をリードする大手企業や web3 事業者と共に、世界中のどなたでも安心かつ高速・安価に利用できるブロックチェーンインフラを構築しています。同時に銀行によるステーブルコイン・プロジェクトや NFT などの資産のデジタル化を通じた未来の金融インフラの構築を通じて、世界中にデジタル金融革命を起こすことを目的としたプロジェクトです。

バリデータ(ブロックチェーン運営パートナー)は現在、株式会社電通、G.U.テクノロジーズ株式会社、株式会社 insprout、株式会社 Kudasai、ピクシブ株式会社、TIS 株式会社、テレビ朝日グループの extra mile 株式会社、京都芸術大学、株式会社はてな、株式会社シーエーシー、株式会社サイバーリンクス、SBINFT 株式会社、Nethermind、株式会社 Pacific Meta の 14 社が参画しており、分散的にブロックチェーンが管理され最終的には 21 社となる予定です。

公式サイト | X (Twitter) | Discord

プロジェクトページ:https://www.japanopenchain.org

日本ブロックチェーン基盤株式会社について

日本ブロックチェーン基盤はブロックチェーンを通じて社会課題を解決するために、信頼ある日本企業が日本法に準拠した運営を行うビジネス向けのブロックチェーン「Japan Open Chain」のコンソーシアムを運営・管理しています。安全かつ適切なブロックチェーン技術を活用するために、プライベートチェーンやコンソーシアムチェーン、パブリックチェーンなどビジネスの目的に応じたチェーンの開発・運営を行っています。

【会社概要】

会社名 :日本ブロックチェーン基盤株式会社

所在地 :東京都渋谷区桜丘町26-1

代表者 :代表取締役 稲葉 大明

設立 :2022 年 7 月

事業概要:web3 インフラの運営・管理事業

本件に関するお問い合わせ

取材・講演依頼など歓迎しております。お気軽にご相談ください。

日本ブロックチェーン基盤株式会社・広報

お問い合わせフォーム:https://www.japanopenchain.org/contact

Eメール :contact@jbfd.org

※本プレスリリース内の画像、ロゴにつきましては、本リリースに関する転載においてのみお使いいただけます。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像