能登半島地震・奥能登豪雨で被害を受けた「住まい」の復旧・復興状況について

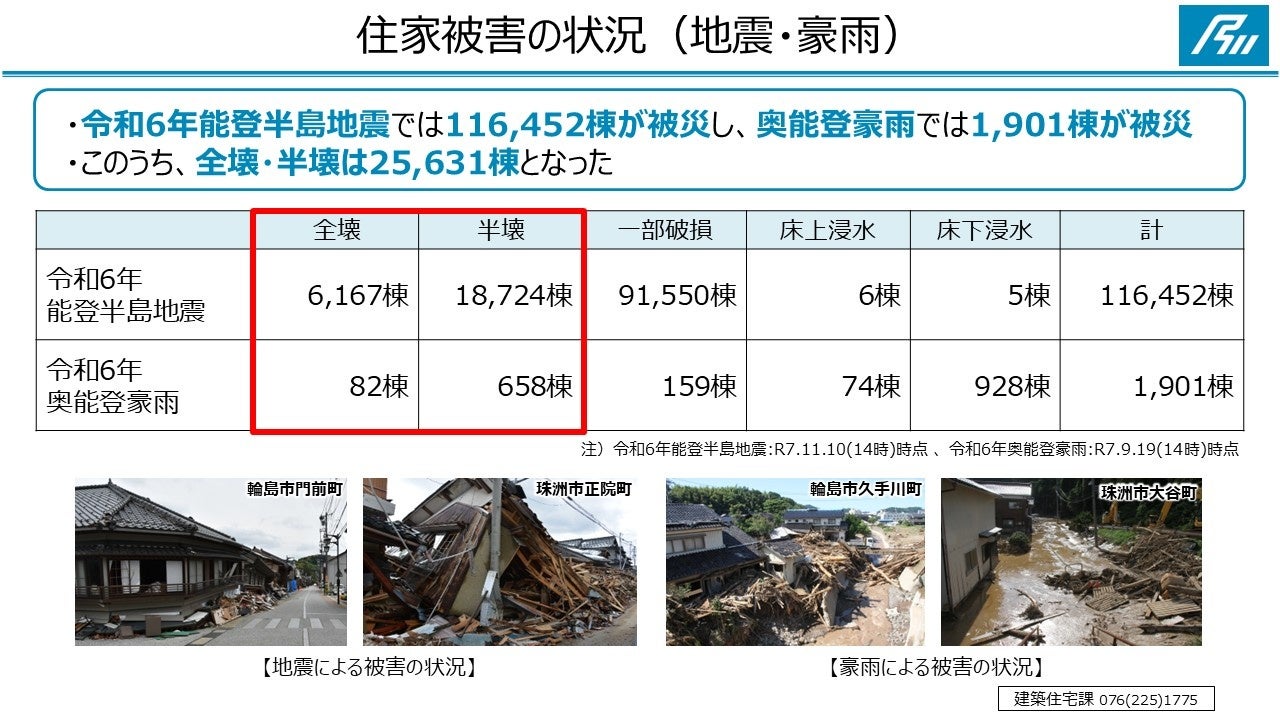

<住家被害の状況>

令和6年能登半島地震では116,452棟、奥能登豪雨では1,901棟の住家が被災し、このうち全壊・半壊は、25,631棟となっています。

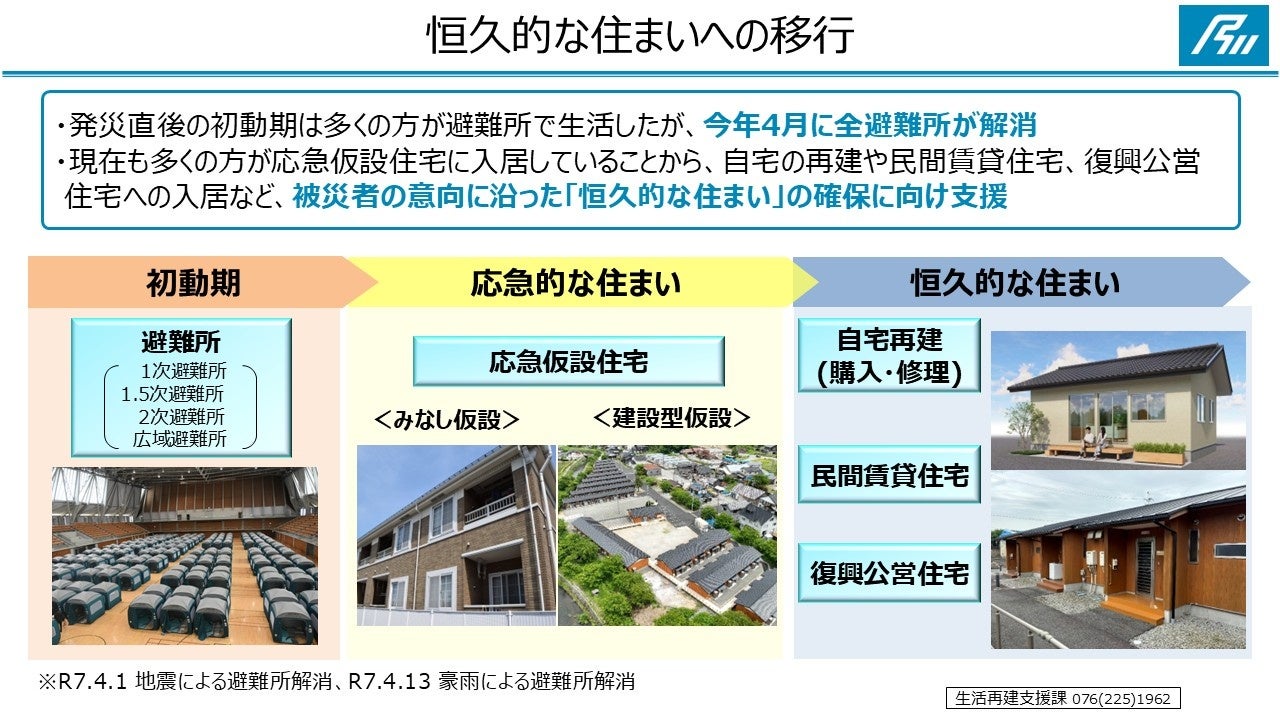

<恒久的な住まいへの移行>

発災直後の初動期は多くの方が避難所で生活することを余儀なくされましたが、地震の避難所は今年4月1日に、豪雨の避難所は今年4月13日に、全て解消されました。

現在も多くの方が、応急的な住まいである応急仮設住宅に入居しており、自宅再建や民間賃貸住宅、復興公営住宅への入居など被災者の意向に沿った「恒久的な住まい」を確保できるよう様々な支援を行っています。

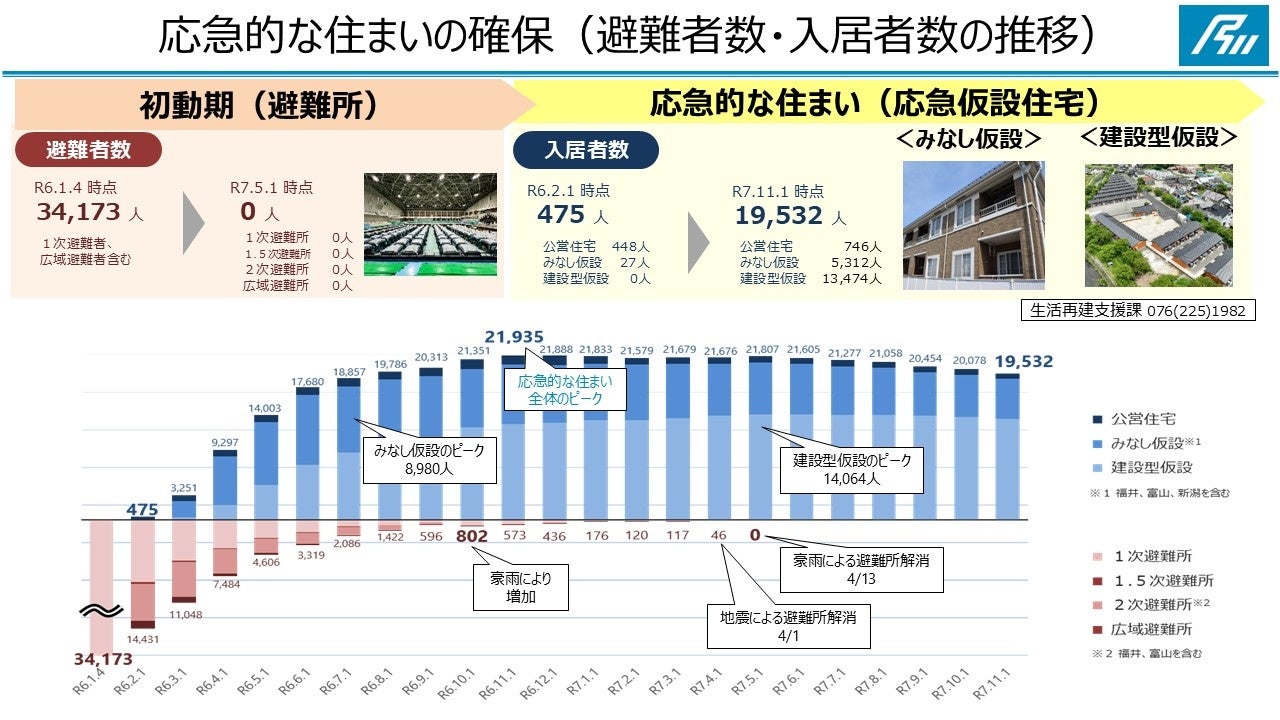

<応急的な住まいの確保(避難者数・入居者数の推移)>

避難者数は、地震直後の令和6年1月4日には、最大34,173人の方が避難していましたが、その後、応急仮設住宅等への入居が進みました。

応急仮設住宅等の入居者数については、令和6年11月に最大21,935人が入居していましたが、自宅再建等により、今月(11月)時点では19,532人となっています。

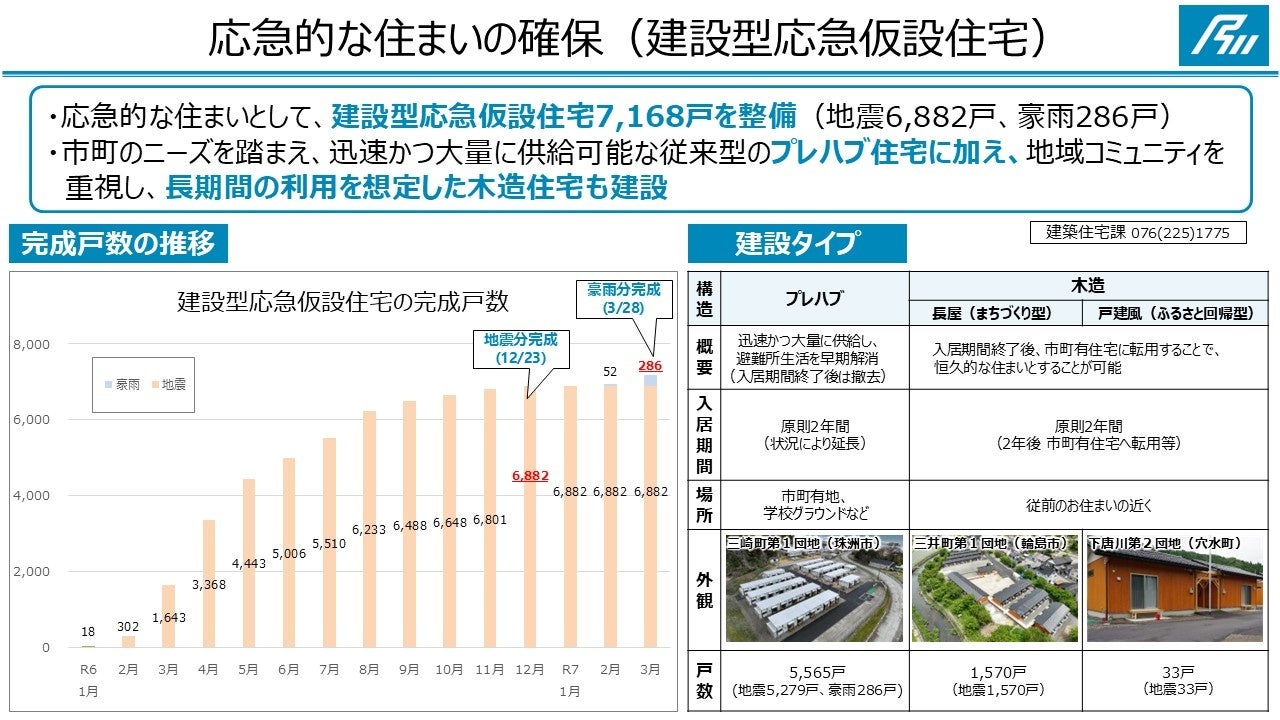

<応急的な住まいの確保(建設型応急仮設住宅)>

地震・豪雨の被災者の応急的な住まいとして、石川県では、今年3月までに建設型応急仮設住宅7,168戸を整備しました。

整備にあたっては、市や町のニーズを踏まえ、迅速かつ大量に供給可能な従来型のプレハブ住宅に加え、地域コミュニティを重視し、長期間の利用を想定した長屋や戸建風の木造住宅も建設しました。

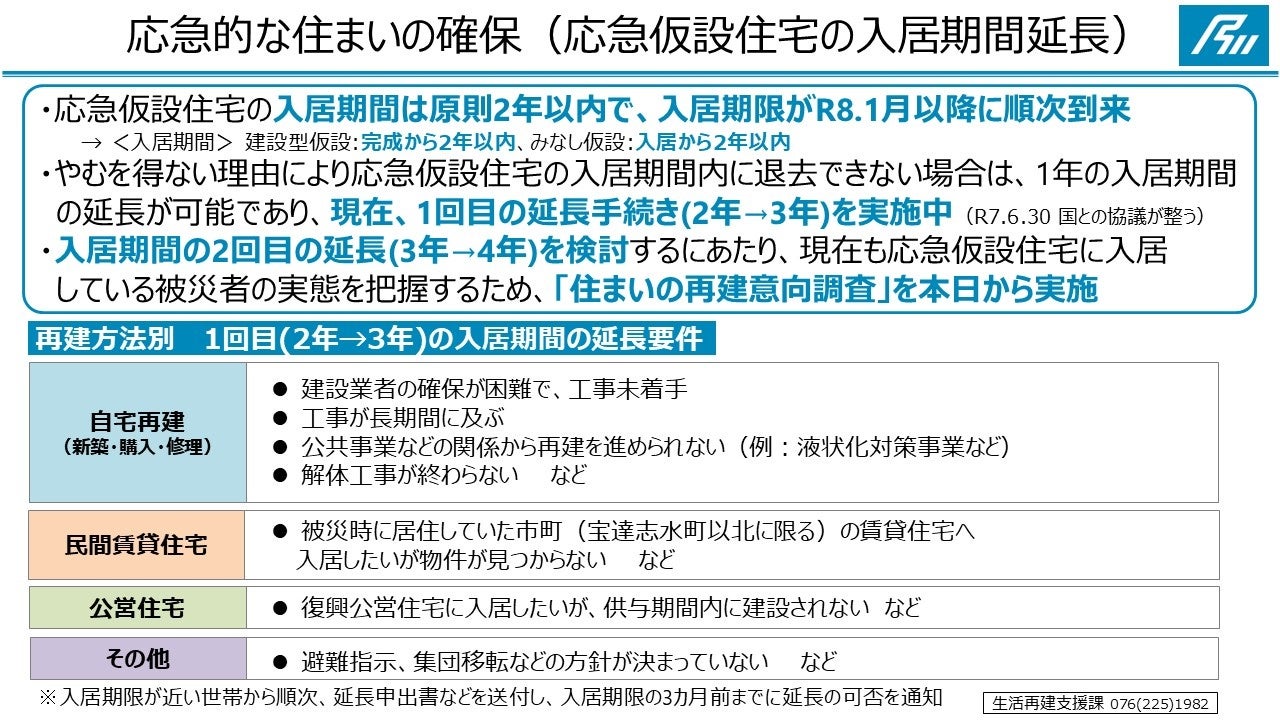

<応急的な住まいの確保(応急仮設住宅の入居期間延長)>

応急仮設住宅の入居期間は原則2年以内となっており、入居期限が令和8年1月以降、順次到来します。しかし、やむを得ない理由により期間内に退去することができない方については、入居期間を1年延長することが可能となっており、現在、2年から3年に延長するする1回目の手続きを実施しています。

この入居期間の延長が認められるやむを得ない理由として、

・自宅再建を予定する世帯は、建設業者の確保が困難で、工事が未着手である場合や工事が長期間に及ぶ場合、

・民間賃貸住宅での再建を予定する世帯は、被災時に居住していた市町の賃貸住宅へ入居したいが、空き室の物件が見つからない場合、

・公営住宅での再建を予定する世帯は、復興公営住宅に入居したいが、建設がされていない

などといった要件がありますが、

現在、各入居世帯に対し、延長要件に該当するかの確認を順次行い、回答いただいた世帯には、入居期限の3ヵ月前までに延長の可否を通知するよう手続きを進めています。

また、2回目の延長となる3年から4年への延長を検討するため、現在も応急仮設住宅に入居している被災者を対象に、「住まいの再建意向調査」を、11月20日から実施しています。

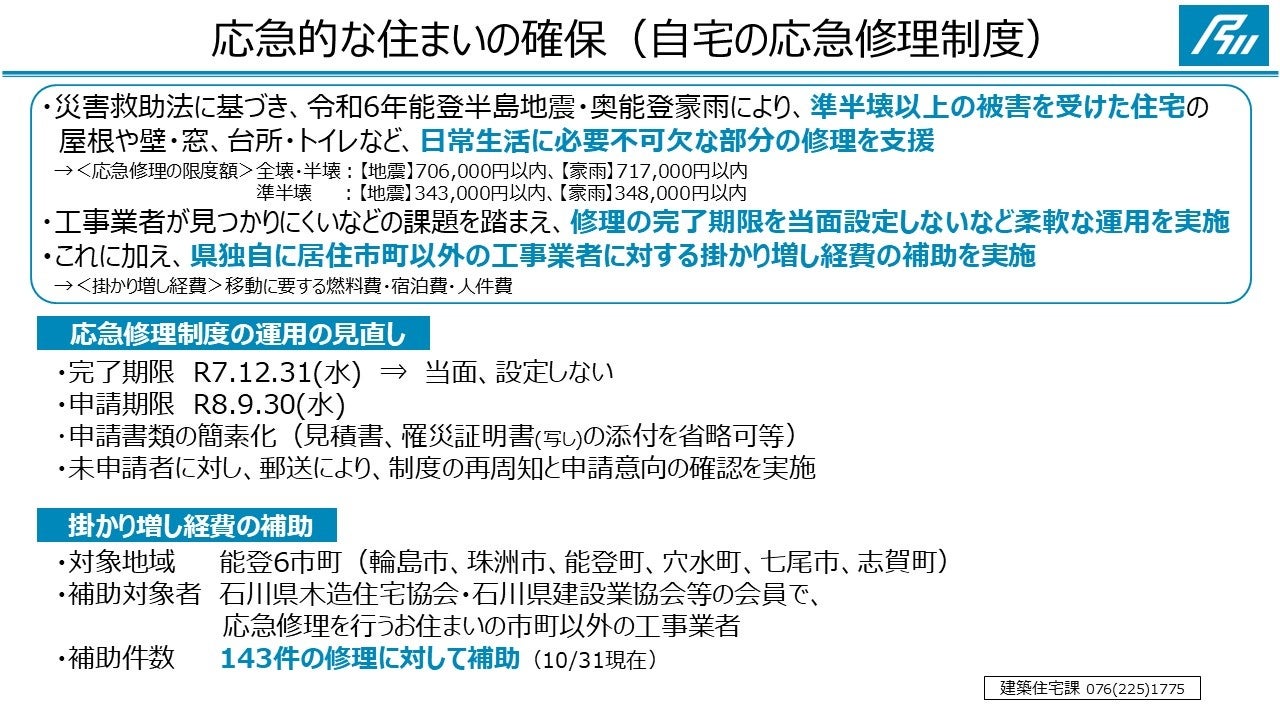

<応急的な住まいの確保(自宅の応急修理制度)>

自宅を修理して住み続ける被災者に対しては、災害救助法に基づき、準半壊以上の被害を受けた住宅の屋根や壁・窓、台所・トイレなど、日常生活に必要不可欠な部分の修理を支援しています。

また、能登地域では工事業者が見つかりにくいなどの課題を踏まえ、修理の完了期限を当面設定しない、申請書類を簡素化するなどの運用の見直しを行いました。

さらに、石川県独自に居住市町以外の工事業者へ修理を依頼する場合の移動に要する燃料費や宿泊費などの「掛かり増し経費」を補助し、これまでに143件を支援しています。

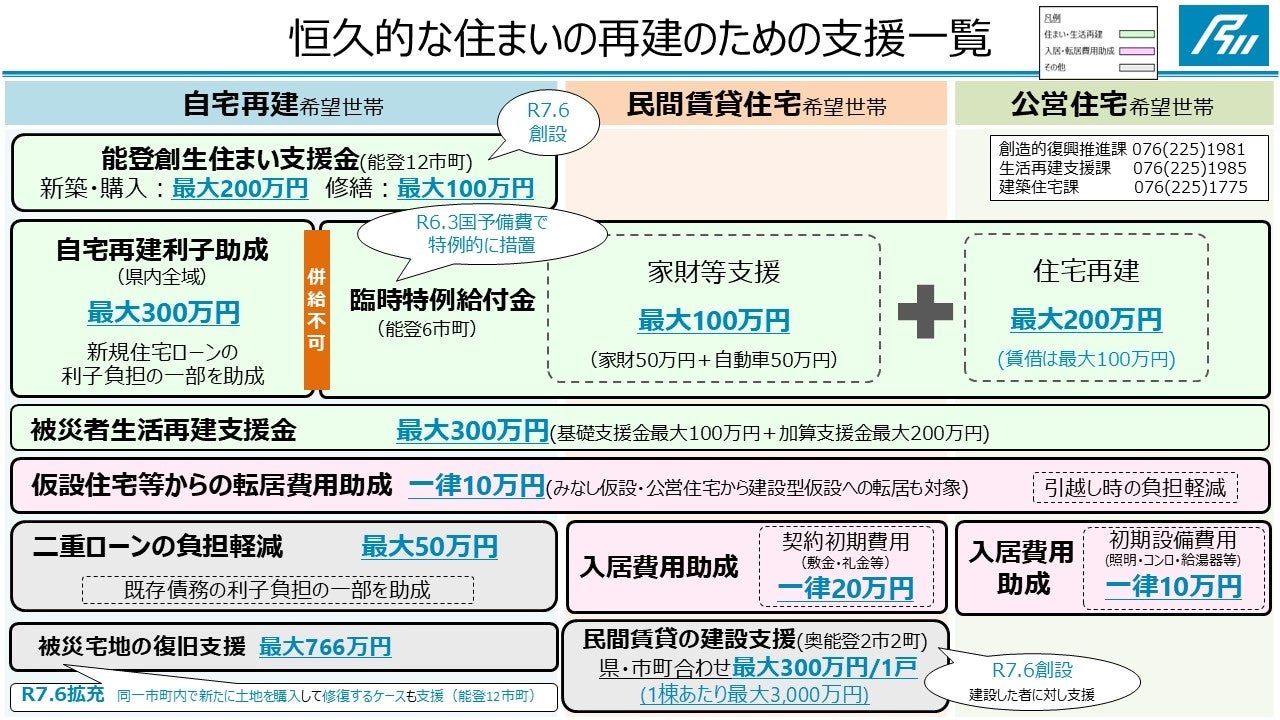

<恒久的な住まいの再建のための支援一覧>

応急的な住まいから、恒久的な住まいへの移行が大きな課題となる中で、復興基金や復興支援交付金を活用し、被災された方の希望に応じて、「自宅再建」や「民間賃貸住宅」、「公営住宅」ごとの再建方法に応じた支援メニューを提供してきました。

自宅再建については、被災地での自宅再建を後押しするため、今年6月に「能登創生住まい支援金」を創設し、新築・購入は最大200万円、修繕は最大100万円の支援を県と市町が一体となって行い、10月から能登12市町全てにおいて申請受付が開始されています。

また、国の予備費で特例的に措置された臨時特例給付金で最大300万円、または県独自で設けた自宅再建利子助成給付金の最大300万円の支援、被災者生活再建支援金で最大300万円により、住宅の再建を後押ししています。

このほか、どの再建方法にも共通する仮設住宅等からの転居費用助成や、民間賃貸住宅、公営住宅への入居世帯を対象とした入居費用助成、自宅再建する世帯を対象とした二重ローンの負担軽減のための利子助成を行っています。

さらに、被災宅地の復旧支援では、これまでは、被災宅地の所有者による同一敷地内での修復を対象としていましたが、能登12市町の自宅再建を更に後押しするため、今年6月からは、全壊・半壊解体世帯が、同一市町内で購入した宅地を修復する場合も支援の対象としました。

一方で、奥能登では民間賃貸住宅の空室が非常に少なく、住み慣れた地域での再建を望んでいる世帯のニーズに対応できるよう、民間賃貸住宅の建設に対する支援を行っています。

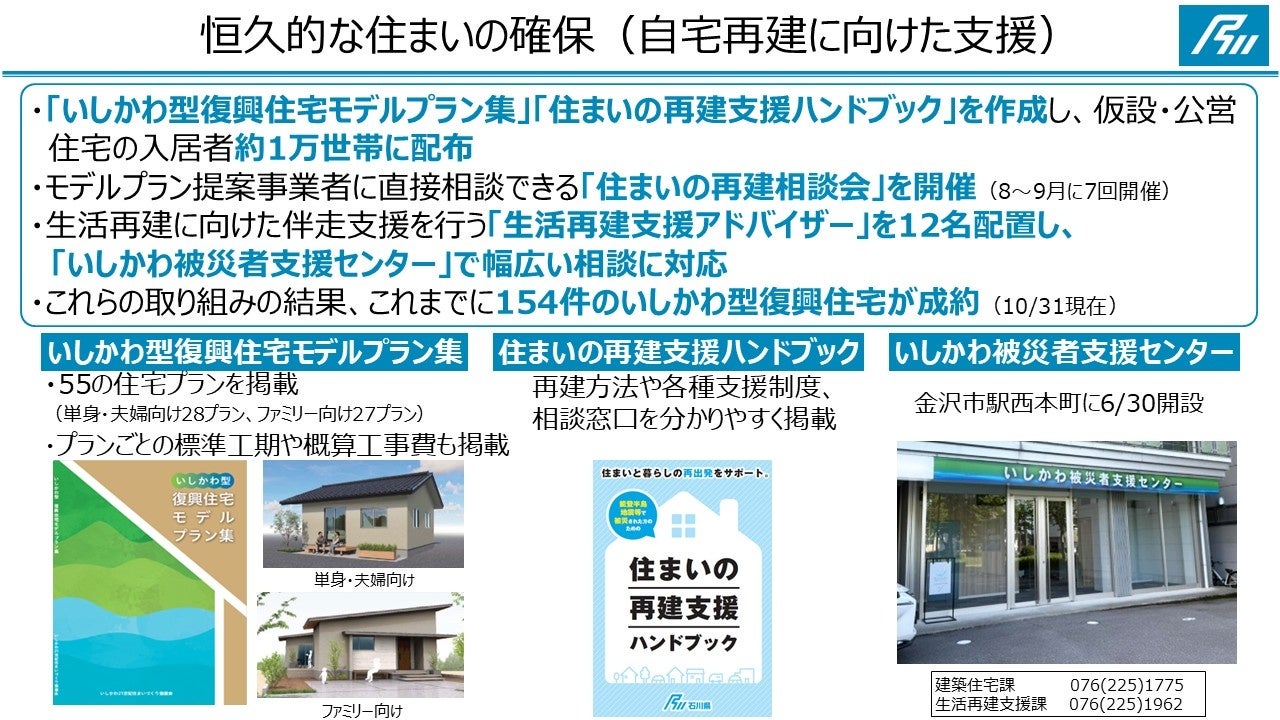

<恒久的な住まいの確保(自宅再建に向けた支援)>

自宅再建を希望する方への支援として、石川県では、「いしかわ型復興住宅モデルプラン集」と「住まいの再建支援ハンドブック」を作成し、仮設住宅や公営住宅の入居者約1万世帯に配布しました。

モデルプラン集には、自宅再建の具体的なイメージを持っていただけるよう、55の住宅プランを掲載し、標準工期や概算工事費も掲載しています。

また、プラン集をご覧になった方が、希望に沿った自宅再建を進めることができるようにモデルプランの提案事業者に直接相談できる「住まいの再建相談会」を8月から9月に7回開催しました。

このほか、生活再建に向けた伴走支援を行う「生活再建支援アドバイザー」を12名体制で配置し、「いしかわ被災者支援センター」で幅広い相談に応じています。

これらの取り組みの結果、これまでに154件のいしかわ型復興住宅が成約に至っています。

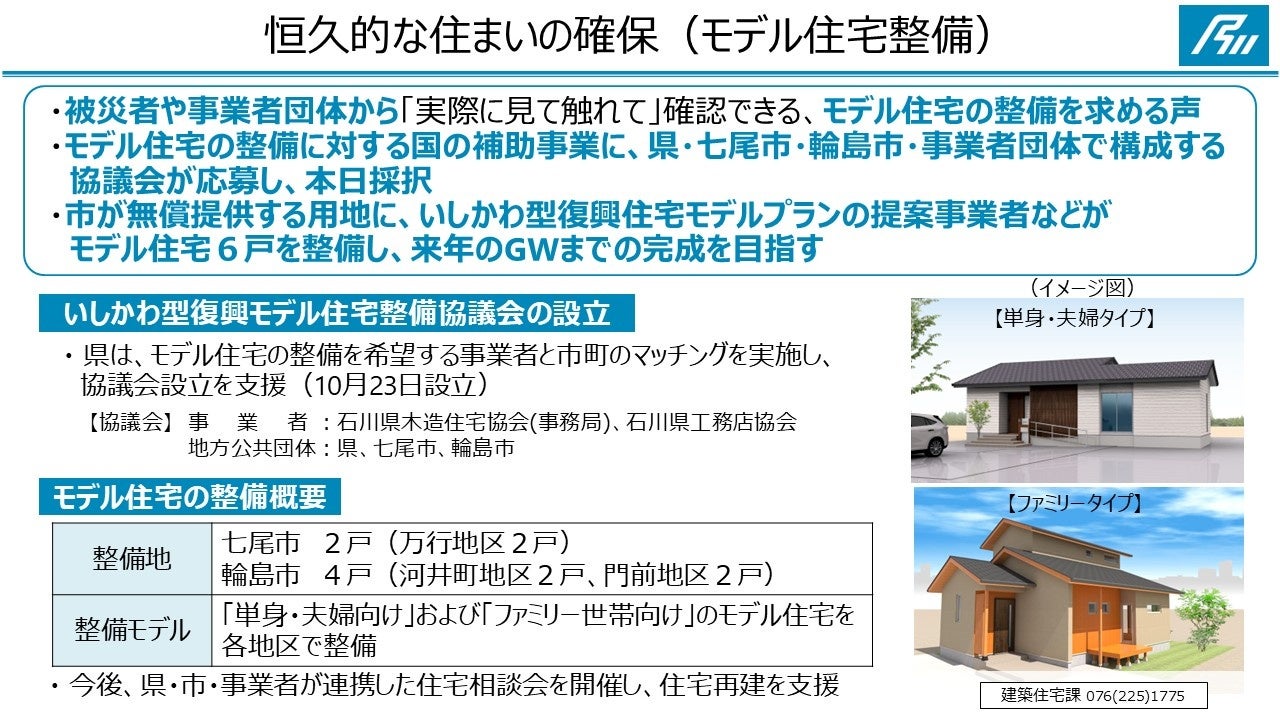

<恒久的な住まいの確保(モデル住宅整備)>

住まいの再建相談会において、被災者や事業者団体から「実際に見て触れて」確認できるモデル住宅の整備を求める声があり、こうした声を踏まえて、モデル住宅の整備に対する国の補助事業に、県・七尾市・輪島市・事業者団体で構成する協議会が応募し、11月20日に採択されました。

今後、市が無償提供する用地に、いしかわ型復興住宅モデルプランの提案事業者などがモデル住宅6戸を整備し、来年のゴールデンウィークまでの完成を目指します。

<恒久的な住まいの確保(復興公営住宅)>

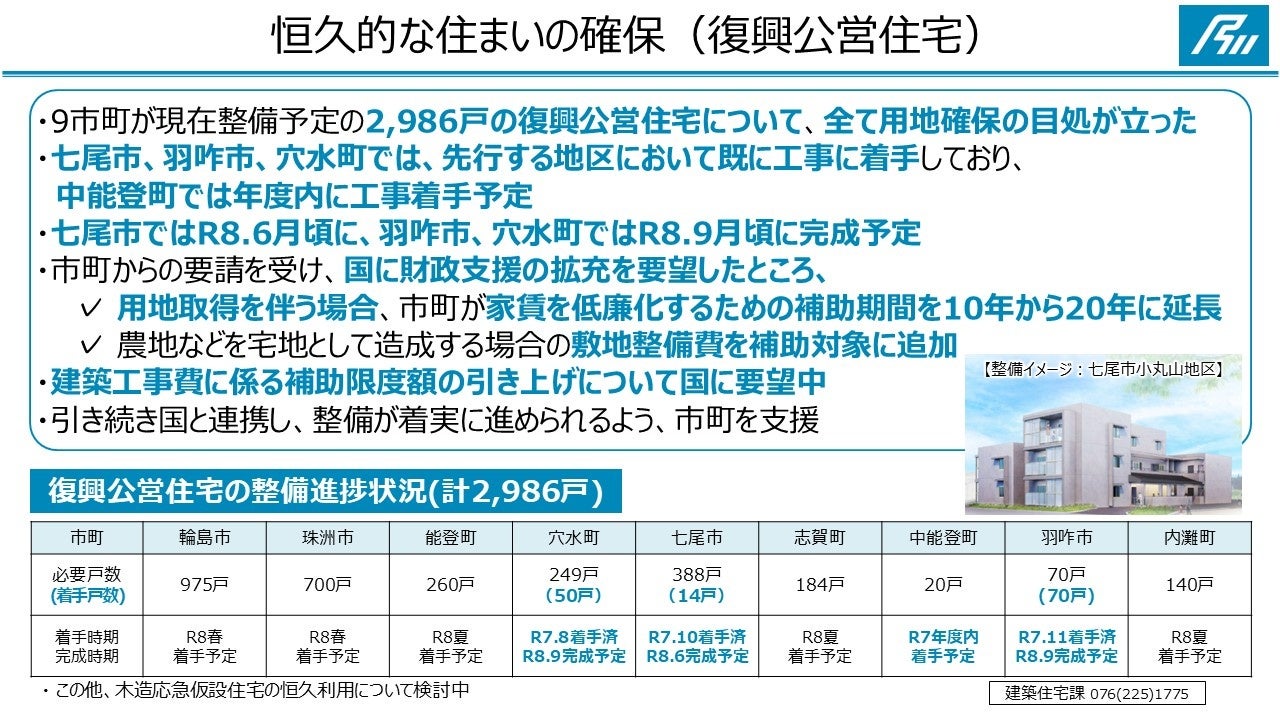

自宅の再建が困難な被災者への支援としては、市町が復興公営住宅の整備を進め、このたび9市町が現在整備予定の2,986戸の復興公営住宅について、全て用地確保の目処が立ちました。

七尾市、羽咋市、穴水町では先行する地区において既に工事に着手し、中能登町では、年度内の工事着手に向け準備を進めています。

完成時期については、七尾市では令和8年6月頃に、羽咋市、穴水町では令和8年9月頃を予定しています。

能登は海と山に挟まれた半島地形のため、復興公営住宅を建設できる土地が少ないことなどから、農地等の民有地の活用が想定され、費用が増大することが見込まれたことから、石川県では、市町からの要請を受け、国に財政支援拡充の要望を行いました。

その結果、

・用地取得を伴う場合の、市町が家賃を低廉化するための補助期間が10年から20年に延長となったほか、

・農地等を宅地として造成する場合の敷地整備費が補助対象に追加されることとなりました。

また、建築工事費に係る補助限度額の引き上げについては、継続して国に対し要望しています。

石川県では、引き続き、国と連携しながら、復興公営住宅の整備が着実に進められるよう市や町を全力で支援していきます。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像