「気候市民ダイアログ キックオフイベント」をオンラインにて開催しました。

ゲストに、明石市の福嶋慶三さんと今治市の住吉淳さんをお迎えしました。申し込みは280件を超え、当日のリアルタイム配信は約100名にご参加いただきました。

9月30日(火)に、「気候市民ダイアログ キックオフイベント 〜脱炭素まちづくりの新しいかたち〜」をオンラインにて開催しました。

先進的に脱炭素まちづくりに取り組む、明石市の福嶋慶三さんと、今治市の住吉淳さんをゲストにお迎えしました。

気候市民ダイアログはこちら

https://issueplusdesign.jp/climatechange/college/climatedialog/

背景・目的

この度issue+designでは新たな取り組みとして、地域の脱炭素政策を市民と共に考える「気候市民ダイアログ」を立ち上げました。

世界35カ国・400地域で実践されてきた仕組みベースに、日本のまちの現場に合うようにリ新しいプログラムを開発。2030年までに全国1,788自治体へ広げていくことを目指しています。

イベント概要

・日時 2025年9月30日(火)19:00-20:30

・配信 オンライン配信

・参加費 無料

・主催 特定非営利活動法人イシュープラスデザイン

当日の流れ

19:00-19:05 イントロダクション

19:05-19:10 開会挨拶

19:10-19:25 気候市民ダイアログ

19:25-20:10 パネルディスカッション

テーマ:市民が動けば、地域は変わるのか? ― 気候危機時代のまちづくりを考える

20:10-20:25 質疑応答・視聴者コメント紹介

20:25-20:30 クロージング

登壇者

<ゲスト>

福嶋慶三 氏

明石市役所理事/元近畿地方環境事務所環境対策課長 兼 地域脱炭素創生室長

環境省入省後、温暖化問題に国内対策・国際交渉の両面から取り組む。その後、内閣官房構造改革特区・地域再生推進室や、兵庫県尼崎市への出向など、地域・まちづくりに関わる。近畿2府4県を管轄する近畿地方環境事務所の環境対策課長兼地域脱炭素創生室長として、近畿地方の自治体や企業とともに、脱炭素やローカルSDGs(地域循環共生圏)の観点から、地域の課題解決・活性化に従事。昨年8月からは明石市理事(総合政策担当)として、重要政策などまちづくり全般に従事。英国サセックス大学大学院環境開発政策コース修了。

住吉淳 氏

今治市役所 環境政策課係長

愛媛県今治市在住。高知県高知市出身。高崎経済大学地域政策学部地域政策学科卒業。 現在、今治市役所環境政策課の係長で、脱炭素先行地域や地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築事業(2カ年連続採択)の実務担当。また、環境省認定の脱炭素アドバイザーベーシックとして、脱炭素社会の実現に向けた支援を行っている。 これまでの経歴としては、愛媛県地球温暖化防止活動推進員として地域での啓発活動を担当し、愛媛大学では社会共創クリエイターとして持続可能な社会づくりに貢献してきた。また、Change For The BlueやSDGs de 地方創生、風水害24、脱炭素まちづくりカードゲーム公認ファシリテーターとして、ゲームを通じた学びを提供し、持続可能な未来を目指す活動を展開している。 メディアにも積極的に関わっており、FMラジオバリバリのパーソナリティとしても活動している。以前は四国経済産業局で勤務し、地域経済の発展に寄与してきた。

<ホスト> 筧裕介(issue+design 代表)

<モデレーター> 森雅貴(issue+design)

当日の様子

●イントロダクション

issue+design代表・筧より、これまで社会課題に取り組んできた経験や、日本における気候変動対策の現状と課題の背景について語られました。

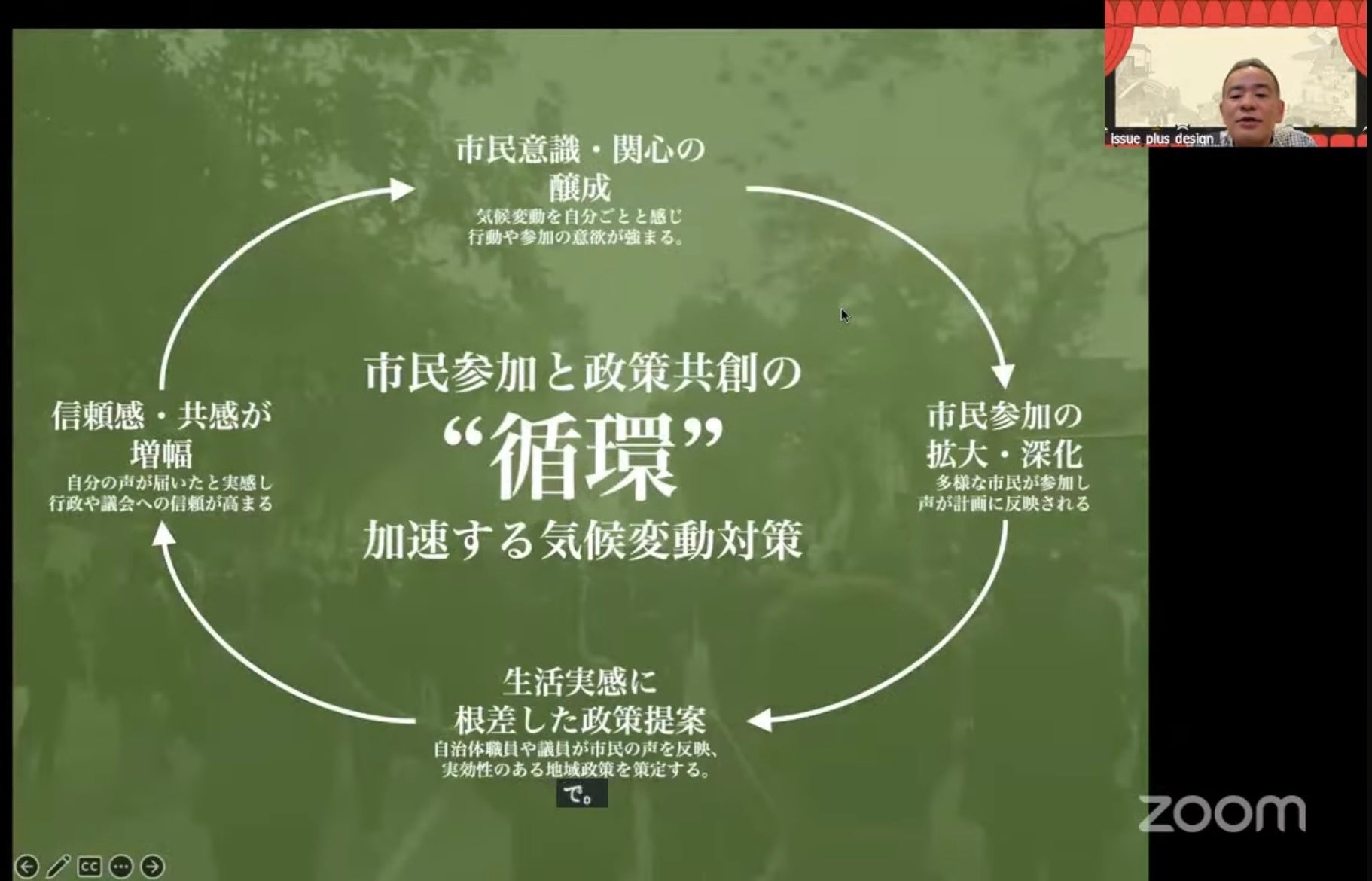

日本は排出大国でありながら国際的評価が低く、市民の環境行動も年々減少している現状を指摘しました。無関心が政策と生活の乖離を生み、さらに無関心を拡大させる悪循環を断ち切るためには、市民が参加し、生活に根ざした政策を共に創ることが不可欠だと強調しました。欧州で成果を上げている事例を踏まえ、日本に適した形で市民と行政の共創モデルを立ち上げ、全国に広げていく挑戦の意義を語りました。

ゲストトーク

●ゲスト紹介トーク

ゲストの福嶋さんと住吉さんのそれぞれに、自己紹介と各自の取り組みについてご紹介いただきました。

福嶋慶三さん(明石市役所理事)

環境省で長年脱炭素政策に携わり、2023年から明石市に出向されている福嶋さん。

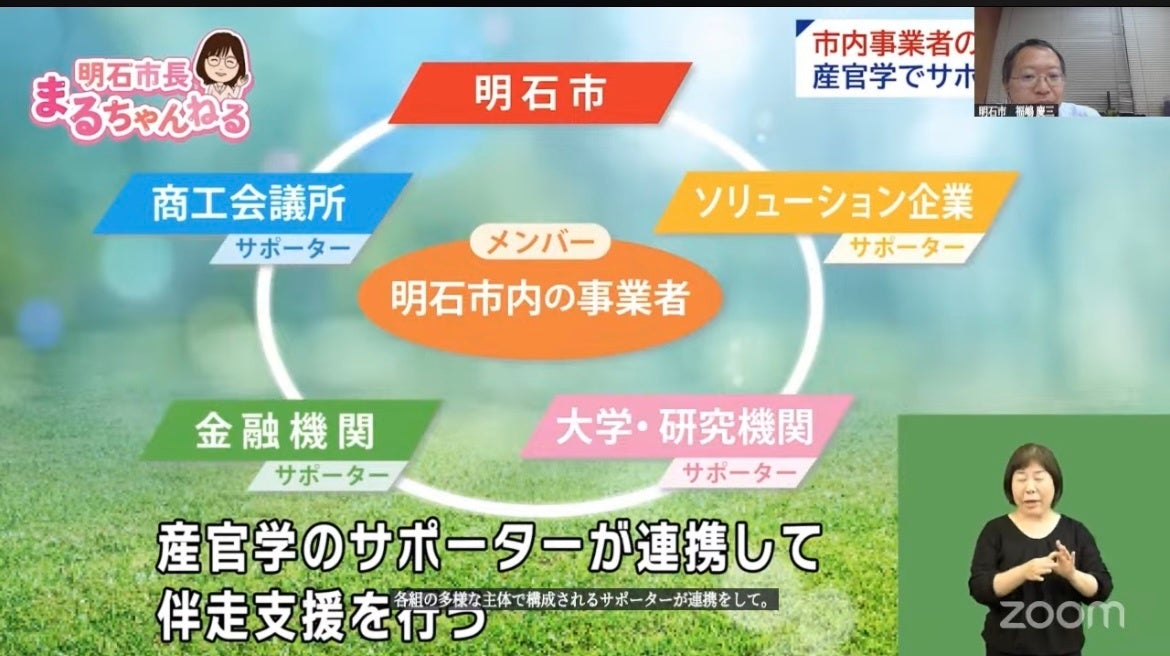

明石市は市全体のCO₂排出量の半分以上を占めているのが産業部門です。そのため、とくに大企業のサプライチェーンを支える中小企業の脱炭素化を後押しするため、「明石脱炭素経営パワーアップ制度(ADKP)」を立ち上げました。

市内企業とサポーター企業が連携し、排出量の「測定」「削減」を支援する仕組みを構築。脱炭素への取り組みを経営改善や採用力向上にも結びつけ、環境と経済の両立を図っています。さらに、市長のリーダーシップのもと環境部局と産業部局を統合した「環境産業局」を新設し、地域全体のゼロカーボンを推進。「脱炭素経営はコストではなく投資」と語り、企業が企業を支え合いながら成長と持続可能性を両立させる新しいまちのモデルを提示しました。

住吉淳さん(今治市役所 環境政策課 係長)

父の実家がある今治市を元気にしたい一心で市の職員になられた住吉さん。

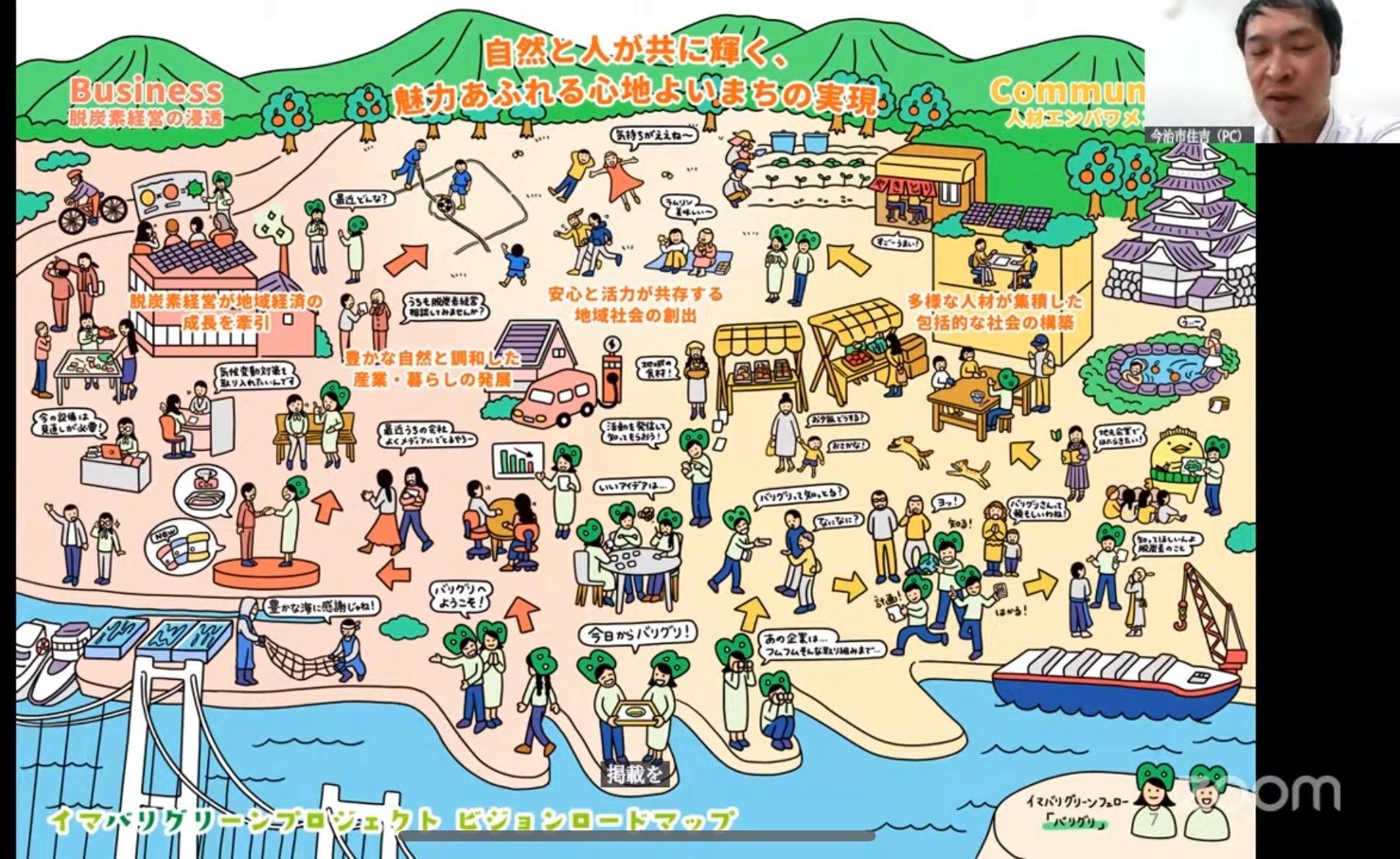

地方創生やシティブランディングを経て環境政策を担当。今治市は2007年から「今治タオル」のブランディングを進め、地域全体にブランディング文化が根づいていると言います。その延長で「地域の脱炭素の取り組みをブランディングしよう」として進めているのが「今治グリーンプロジェクト」です。2024年5月には「脱炭素先行地域」にも選定され、全国に先駆けた取り組みを展開中。義務ではなく共感や楽しさを軸に、市民・企業・行政が一体となって気軽に学び合い行動する場を創出していると話しました。しまなみ海道や今治タオルといった地域資源を活かし、脱炭素化を経済や観光、移住促進へとつなげながら、「面白く続ける」をモットーに地域発の変革を推進しています。

パネルトーク

市民と行政の共創で進める脱炭素まちづくり

パネルディスカッションでは、行政が市民や企業とどう連携し、脱炭素まちづくりを実現していけるのかを、現場の視点から語られました。

福嶋さんは、明石市でこれまで取り組んできた子ども政策の成功の流れと結びつけて、環境への意識が市全体に広がっていると話しました。明石市では、産業部門が市全体のCO₂排出量の半分以上を占めており、まずは企業の変化を起点にまち全体の行動を促すため、中小企業を支援する制度を整備。市民への波及を目指していると語りました。

一方、住吉さんからは今治市の「今治グリーンプロジェクト(通称バリグリ)」のデザインの背景が紹介されました。「バリグリ」の頭文字BRGRにはそれぞれ意味があり、環境省の事業としてロゴを制作したとのこと。デザインは役所が一方的に作るのではなく、プログラムを受講してバリグリに認定された方々の声を丁寧に拾い上げながら共創したといいます。ロゴの誕生によって、脱炭素に取り組む企業の認知が広がり、「これ何のマーク?」という会話がきっかけとなって、市民が自然に脱炭素まちづくりを知るきっかけにもなっているそうです。

また、対話の中で住吉さんは、バリグリでは「誰かがリーダーとなって引っ張る」のではなく、「みんなで同じ熱量でレベルアップしながら進めている」と語り、福嶋さんも「その空気感が理想的」と共感を示しました。

身近な実感から行動へ ― 共感が広がる仕組みづくり

議論の後半では、「気候変動をどう身近に伝えるか」をテーマに意見が交わされました。

住吉さんは、毎週のコミュニティFMを通じて市民にわかりやすく情報を届け、「暑さ」など日常の実感から行動につなげる工夫を紹介。福嶋さんも「多くの人が気候変動を感じているが、何をすればいいか分からない。具体的な市民活動と結びつけて提示することが大切」と語りました。

そのほか、参加者からの質問では、庁舎内の連携の工夫や、脱炭素先行地域としてのKPIや指標の設定についても議論が交わされました。

最後のコメントでは、福嶋さんが「一人でできることには限界がある。だからこそチームで、皆さんと一緒に進めていきたい」と呼びかけ、住吉さんは、みんなで取り組むことで“楽しさ”が加わり、“分かりやすさ”が広がることを強調。

気候変動への対応を、義務ではなく“共感と楽しさ”から始めることの大切さを伝えて、セッションを締めくくりました。

◼️お知らせ

今年度は地元行政や地域団体と協力しながら、千葉県柏市、愛媛県今治市で気候市民ダイアログを開催します!

<9月21日(日)に開催終了しました>

千葉県柏市|未来をつくる世代と考える「地産地消のまちづくり」

若者を中心に、食・エネルギー・地域資源の地産地消をテーマに議論。豊かな地域づくりと脱炭素を両立させるための気候政策を考えました。

愛媛県今治市|地域企業と共創する「脱炭素経営」

中小企業を中心に、脱炭素と地元経済活性化の両立をテーマに議論。造船やタオルなど地域産業を基盤に、新しい脱炭素事業・起業を促進する気候市民政策を考えます。

日時:2026年1-3月開催予定

あなたの地域でも気候市民ダイアログを開催しませんか?

気候市民ダイアログは、全国の自治体・団体が導入できる仕組みです。

下記ような自治体、地域に気候市民ダイアログを活用していただきたいと考えています。

-

ゼロカーボンシティ宣言をし、市民参加型でのまちづくりを進めたい自治体・地域

-

地球温暖化対策実行計画(区域施策編)や総合計画を市民参加型で進めたい自治体・地域

-

学校や若者団体と連携し、次世代教育や人材育成の場として活用したい自治体・地域

-

地域産業や企業と連携し、脱炭素経営や産業振興を推進したい自治体・地域

-

市民・企業・NPOと連携し、気候変動時代の地域ビジョンを描きたい自治体・地域

開催方法は2つあります!

開催方法1:issue+design協業モデル

issue+designに依頼し、気候市民ダイアログを共催する方法です。集客や会場手配は地域と協働で行い、当日の運営はすべてissue+designのファシリテーターが担います。専門スタッフの伴走支援を受けながら、安心して開催することができます。

開催方法2:資格取得・地域主導モデル

気候市民ダイアログファシリテーター資格を取得し、地域独自に開催する方法です。地域に根ざした自主的な実施が可能で、プログラムに必要なツールキット、運営用スライド、ワークシートなどは一式提供されます。

お申し込みはこちら▷ https://forms.gle/zZKZkehnmGCcv8CA6

(リリース記事:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000066.000020948.html)

すべての画像