セキュリティに自信があるビジネスパーソンの約7割が実は危険な行動 NordVPNが“無意識な行動に潜むセキュリティリスク”を調査

〜知識はあっても実践できない? セキュリティ行動のギャップが顕在化〜

個人向けセキュリティサービスを提供するNordVPN(本社:オランダ・アムステルダム、日本代表:小原拓郎)は、全国のビジネスパーソン1,000名を対象に「ビジネスパーソンの無意識な行動に潜むセキュリティリスクに関する調査」を実施しました。

本調査は、IT専門職以外の20~60代のビジネスパーソンで、直近1年に業務でPCを利用している方を対象としています。今回は、ビジネスパーソンの日常に潜む“無意識のセキュリティリスク”に着目。誰もがつい行いがちなセキュリティリスクが潜む8つの行動シーン(生成AIの利用、公共Wi-Fiの利用、自宅Wi-Fiルーターのセキュリティ非設定、ブラウザの自動保存利用、個人クラウドへ業務データの保存、二要素認証(2FA/MFA)非設定、フィッシングメール、OSやアプリの未更新)を取り上げ、それぞれについて 「リスクを自覚しているかどうか」と「実際の行動傾向(1〜5段階で自己評価)」 を調査しました。

さらに、年齢・残業時間・職種といった属性ごとの傾向も分析。その結果、特定のシーンにおける行動だけでなく、属性によっても“認識と行動のギャップ”に大きな差があることが明らかになりました。

【エグゼクティブサマリ】

●属性別

・ビジネスパーソンの半数(47.1%)が“無意識のセキュリティリスク”にさらされており、セキュリティに自信がある層の約7割が危険な行動を取っていることが判明

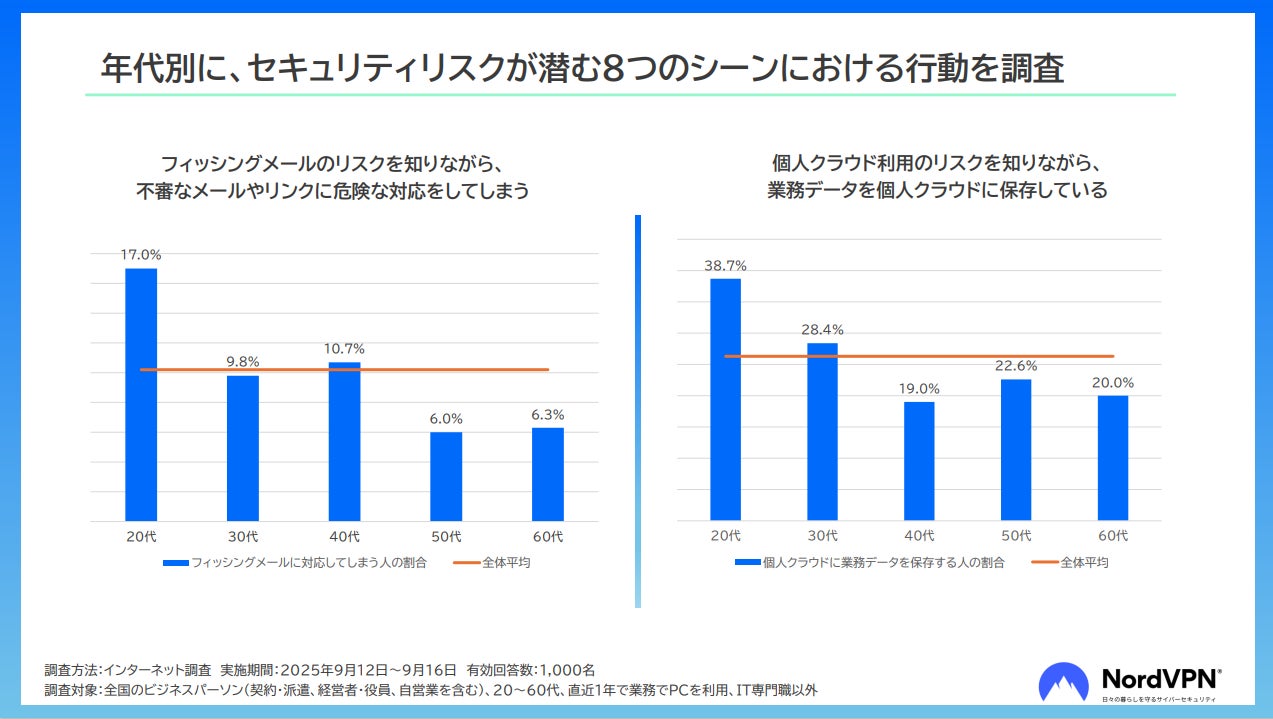

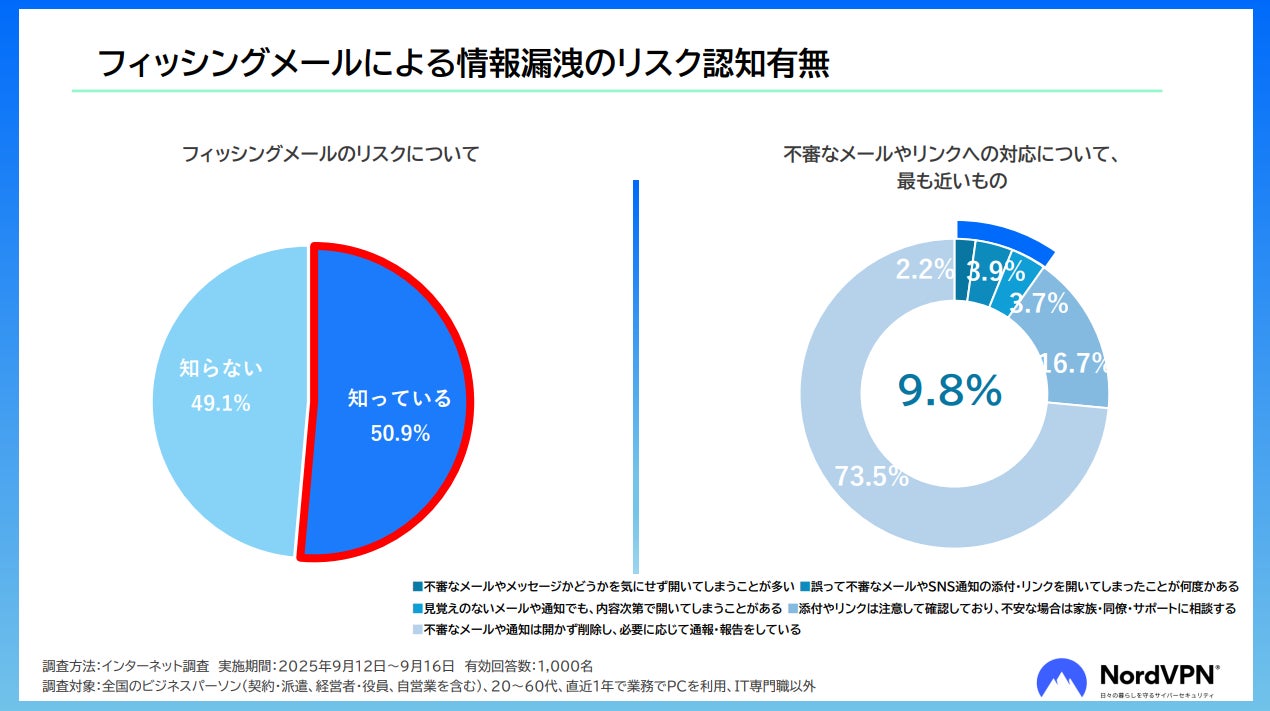

・年代別では、20代のフィッシングメールによるリスク行動が17.0%と、全体平均(10.2%)の約1.7倍に達し、他世代と比べても突出

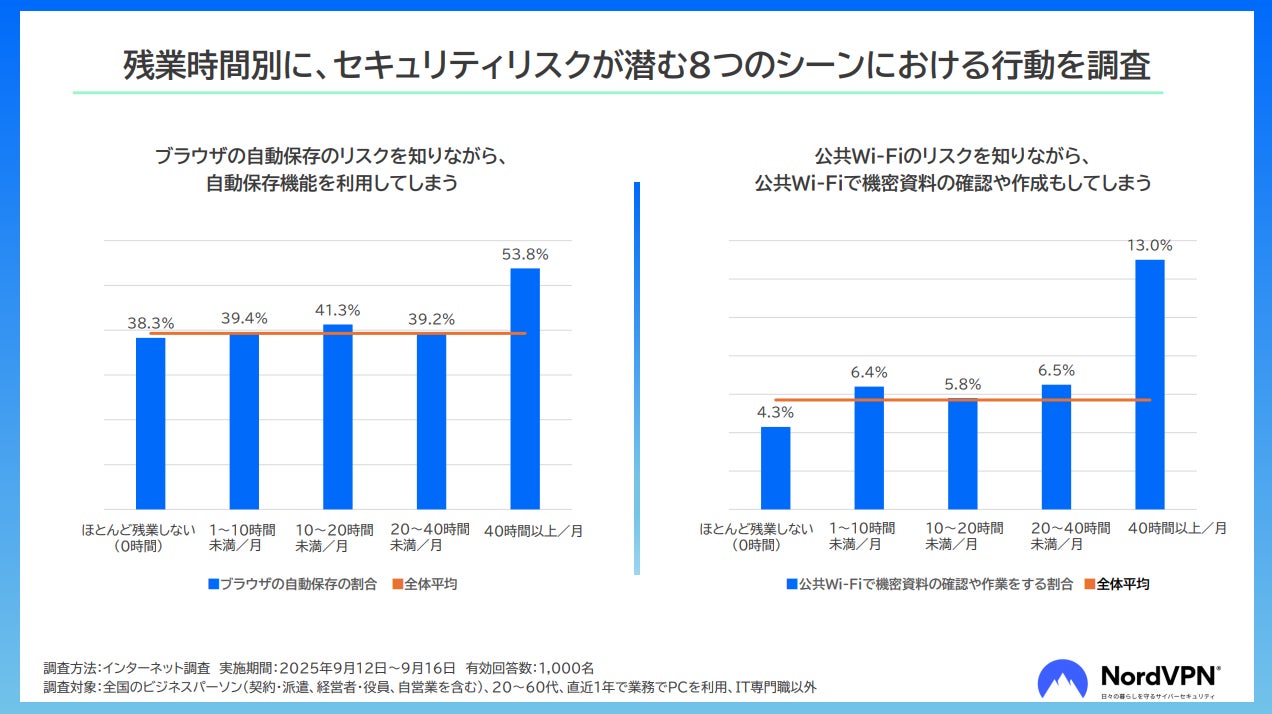

・残業時間別では、月間40時間以上の残業層が公共Wi-Fiで機密資料を扱う割合が13.0%に上り、全体平均(5.7%)の約2.3倍と高水準

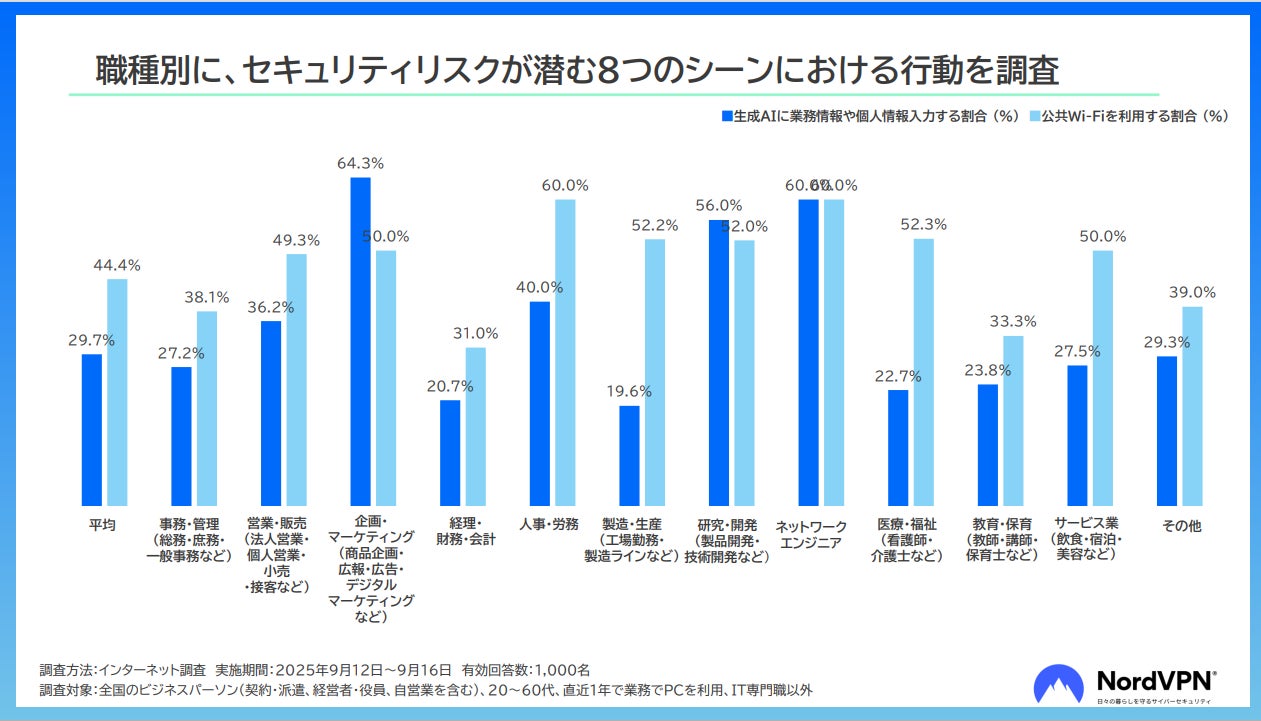

・職種別では、「企画・マーケティング職」の生成AIの利用リスクが全体の約2.2倍、「人事・労務職」では公共Wi-Fiの利用やブラウザの自動保存機能など複数のリスクが平均を大きく上回る結果に

●セキュリティリスクが潜む8つの行動シーン

・調査全体を通じて「セキュリティの知識があっても実践できない」というギャップが顕在化。無意識のうちに利便性を優先してしまうことが、リスク行動に繋がっていることが判明

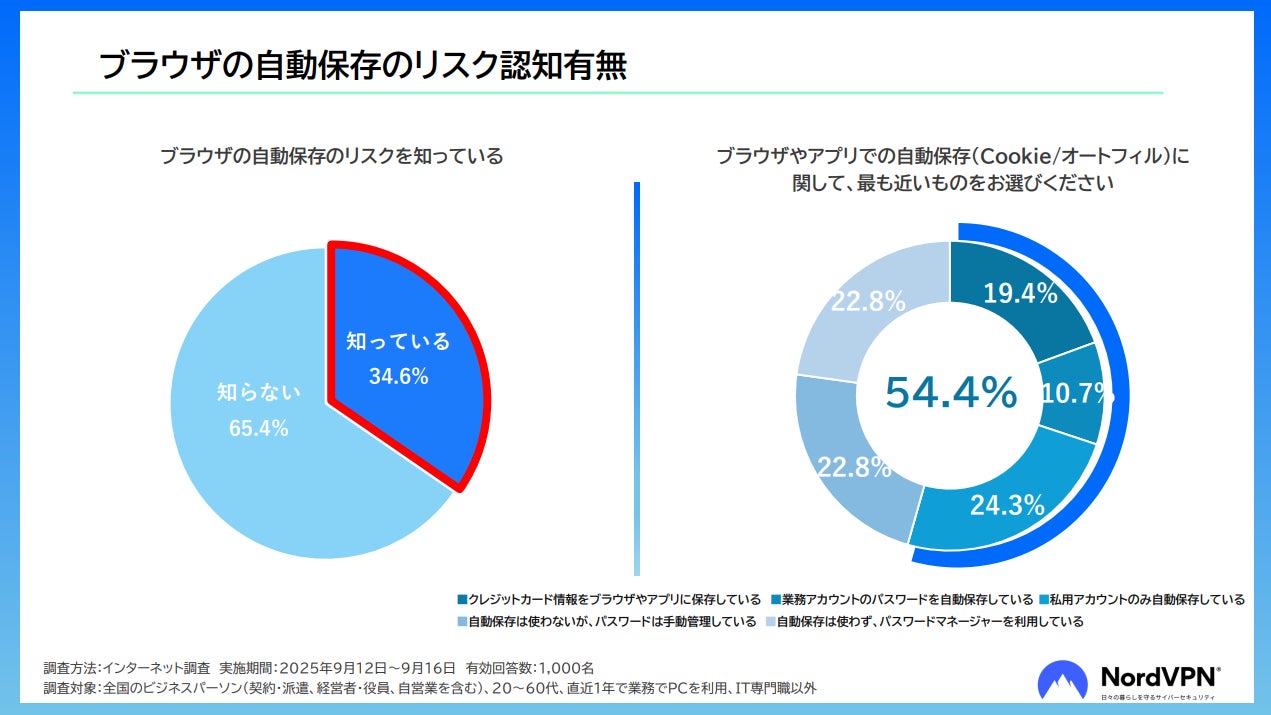

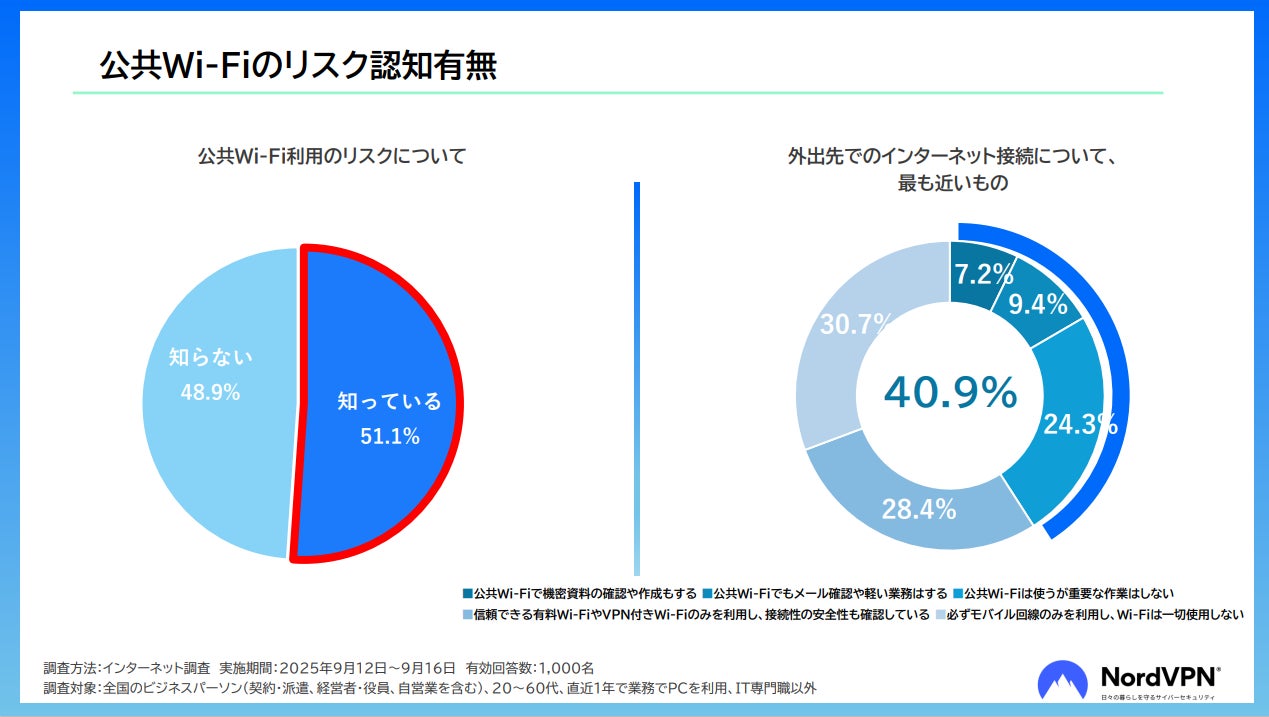

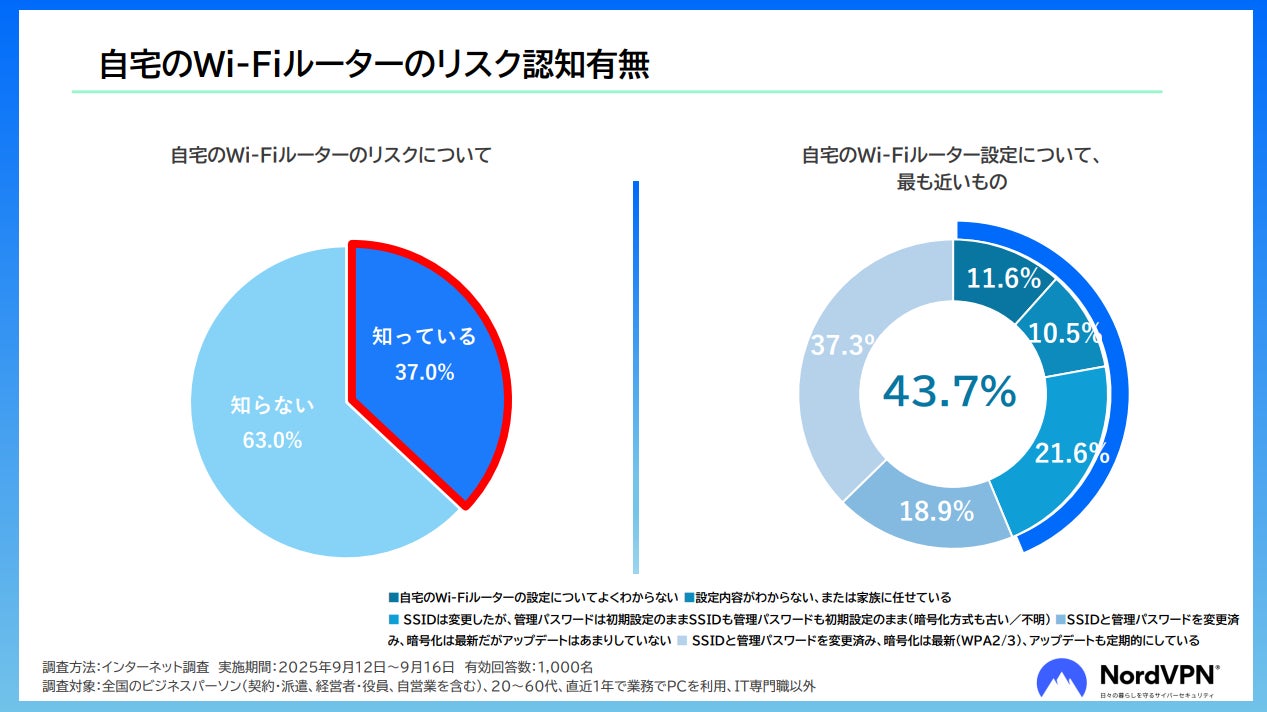

・公共Wi-Fiの利用(40.9%)、自宅Wi-Fiルーターの初期設定放置(43.7%)、ブラウザの自動保存利用(54.4%)が、主要なリスク要因として浮き彫りに

・一方で、フィッシングメールによる情報漏洩(10.2%)やOSやアプリの未更新(13.0%)は、他のリスク行動に比べて低水準

●属性別

今回の調査では、ビジネスパーソンの半数(47.1%)が“無意識のセキュリティリスク”にさらされており、セキュリティに自信がある層の約7割が危険な行動を取っていることが判明しました。

【Topic1:20代、30代は全般的にセキュリティリスクが高く、特に20代のフィッシングメールに対するリスクは平均の1.7倍】

調査の結果、20代、30代は全般的に無意識のセキュリティリスク行動が高い傾向が見られました。中でも、フィッシングメールに対するセキュリティリスクについて知っていると答えた20代のうち、リスク行動を取っている人は17.0%と、全体平均(10.2%)の約1.7倍に達し、他の年代と比べても高い水準を示しています。

また、個人クラウドに業務データを保存するリスクについては、個人クラウドのセキュリティリスクについて知っていると答えた20代のうち、リスク行動を取っている人は38.7%、30代は28.4%と、全体平均(26.3%)と比べて高い数値を記録しました。こうした偽メールに騙されると、個人情報の盗難や金融詐欺、マルウェア感染といった深刻な被害につながる危険があります。

【Topic2:月間40時間以上の残業層はリスク行動が全般的に高水準、公共Wi-Fiの利用に対するリスクは平均の約2.3倍】

調査の結果、月間40時間以上の残業層は、ブラウザの自動保存利用(53.8%)や個人クラウドへの業務データ保存(42.3%)など、全般的にリスクの高い行動を取る割合が他の層と比べて高い傾向が見られました。中でも、公共Wi-Fiのリスクについて知っていると回答した月間40時間以上の残業層のうち、13.0%が外出先で公共Wi-Fiを利用し、機密資料の確認・作成を行っていることがわかりました。この割合は、全体平均(5.7%)の約2.3倍に達しています。

公共Wi-Fiは通信傍受や偽Wi-Fiへの接続など中間者攻撃の危険が高く、ブラウザの自動保存はパスワードや銀行情報などが簡単に盗まれる恐れがあります。また、個人クラウドの業務利用も共有設定の不備やMFA未設定によって情報流出のリスクを抱えます。

【Topic3:「企画・マーケティング職」は生成AIの利用が平均の約2.3倍、「人事・労務職」は公共Wi-Fiの利用が平均の12.7ポイント増】

調査の結果、職種別にみると「企画・マーケティング職」と「人事・労務職」で特に高いリスク行動が明らかになりました。「企画・マーケティング職」では、生成AIのリスクについて知っていると回答した人のうち、生成AIに業務情報や個人情報を入力する人は64.3%に達し、全体平均(29.7%)の約2.2倍と突出しています。

一方、「人事・労務職」では公共Wi-Fiのリスクについて知っていると回答した人のうち、公共Wi-Fiを利用している人は60.0%と、全体平均(44.4%)を12.7ポイント上回りました。さらに生成AIの利用(40.0%)やブラウザの自動保存機能(53.3%)など複数の項目で平均を大きく上回っています。生成AIの利用は便利ですが、機密情報を誤って入力すれば、ログに保存され外部漏洩の危険があります。

【Topic4:リスク認知は3割止まり、54.4%が危険と知りながら自動保存機能を利用】

調査の結果、ブラウザやアプリの自動保存機能(Cookie/オートフィル)に潜むリスクを認識している人はわずか34.6%にとどまりました。さらに、リスクを理解しながらも利用している人は54.4%と「2人に1人」が利用していることがわかりました。また、パスワードマネージャーを活用する人は24.1%にとどまりました。

Cookieに保存されたパスワードや個人情報は、攻撃者に悪用されればアカウント乗っ取りや不正購入、二要素認証回避に繋がるため、注意が必要です。

【Topic5:危険と知りつつ、40.9%が公共Wi-Fiを利用】

調査の結果、危険と知りつつ外出先で公共Wi-Fiを利用している人は全体の40.9%に上ることが明らかになりました。内訳を見ると、「機密資料の確認・作成を行う」人が7.2%、「メール確認や軽い業務を行う」人が9.4%、「重要作業は避けつつも利用する」人が24.3%と、危険性を理解しながらも多くのビジネスパーソンが公共Wi-Fiを利用している実態が浮き彫りとなりました。しかし、公共Wi-Fiは通信傍受、中間者攻撃、偽Wi-Fiによる窃取など、企業の情報資産に直接影響するリスクがあります。

【Topic6:自宅Wi-Fiのリスク認識不足、6割以上が対策不十分】

自宅のWi-Fiルーターについては、「リスクがある」と認識していない、または設定方法が分からないまま利用している人が全体の6割以上にのぼりました。具体的には、「設定内容が分からない/家族に任せている」人が10.5%、「SSIDや管理パスワードを初期設定のまま利用している」人が21.6%など、セキュリティが不十分な状態が目立ちます。自宅のWi-Fiルーターが侵害されると、通信傍受、フィッシングリダイレクト、家庭内デバイスへのマルウェア感染といったリスクに直結します。

【Topic7:フィッシングメールによるリスク行動・端末設定リスクは他項目より低水準】

調査の結果、フィッシングメールによるリスク行動は10.2%、OSやアプリの未更新は13.0%と、他のリスク行動に比べて低い数値にとどまりました。公共Wi-Fiの利用(44.4%)、ブラウザの自動保存(39.9%)、生成AIへの情報入力(29.7%)など、主要なリスク行動の多くが3〜4割にのぼるのに対し、フィッシングや端末設定関連は約1割と相対的に低い水準にあります。

しかし、ソフトウェアの更新を後回しにすることは見過ごせない危険を伴います。更新通知はアプリやシステムが改善され、安全性が強化されている証拠です。更新を怠れば、既知のセキュリティホールがふさがれないままとなり、攻撃の標的になりやすくなります。また、修正されるはずの不具合や潜在的な脆弱性が残るほか、場合によっては利便性を高める新機能を利用できないという不利益も生じます。

■NordVPN最高技術責任者 マリユス・ブリエディスのコメント

「セキュリティリスクを認識していても、それが必ずしも安全な行動につながるわけではありません。公共Wi-Fiやブラウザの自動保存が危険だと理解していても、利便性が優先されてしまうことは多々あります。たとえば、若い世代はAIツールに過剰に情報を共有してしまいがちですし、残業時間が多いビジネスマンは個人クラウドや安全性の低いネットワークに頼ってしまうこともあります。こうした“近道”は一見無害に思えても、資格情報の窃取やデータ漏洩、マルウェアの侵入といったリスクを招く可能性があります。

サイバーセキュリティは、日々の小さな選択にかかっています。自動保存の代わりにパスワードマネージャーを使う、多要素認証を必ず有効にする、デバイスやルーターを常に更新し初期設定を変更する、公共Wi-Fiで業務を行わない、信頼できるVPNを利用する、業務データは承認済みのクラウドに保存する、AIアカウントは仕事と私用を分ける、そして「会社の正式な文書に載せられない情報は決して生成AIに入力しない」。こうした小さな心がけの積み重ねこそが、組織全体の安全を守る大きな力になるのです。」

■調査概要

調査名:ビジネスパーソンの無意識な行動に潜むセキュリティリスクに関する調査

調査対象:全国のビジネスパーソン(契約・派遣、経営者・役員、自営業を含む)、20~60代、直近1年で業務でPCを利用、IT専門職以外

調査方法:インターネット調査

実施期間:2025年9月12日~9月16日

有効回答数:1,000名

※調査自体は、株式会社アクセンチュアに委託

■NordVPNについて

NordVPNは、世界中で何百万人ものユーザーをもつ先進的なVPNサービスプロバイダーです。8,200台以上のサーバーを世界127カ国165都市で提供し、専用IPやDouble VPN、Onion Over VPNサーバーなど、多彩な機能を備え、トラッキングなしでオンラインプライバシーを強化します。主要機能の一つである「脅威対策Pro」は、悪質なウェブサイトやトラッカー、広告のブロックに加え、マルウェアのスキャンが可能です。さらに、最新の製品であるグローバルeSIMサービス「Saily」を展開しています。「Saily」は海外旅行者向けに設計されており、現地でSIMカードを購入する必要がなく、簡単にデータ通信が利用可能です。

【会社概要】

会社名:NordVPN

本社:Fred. Roeskestraat 115 1076 EE Amsterdam, Netherlands

日本代表:小原拓郎

NordVPNウェブサイト:https://nordvpn.com/ja/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像