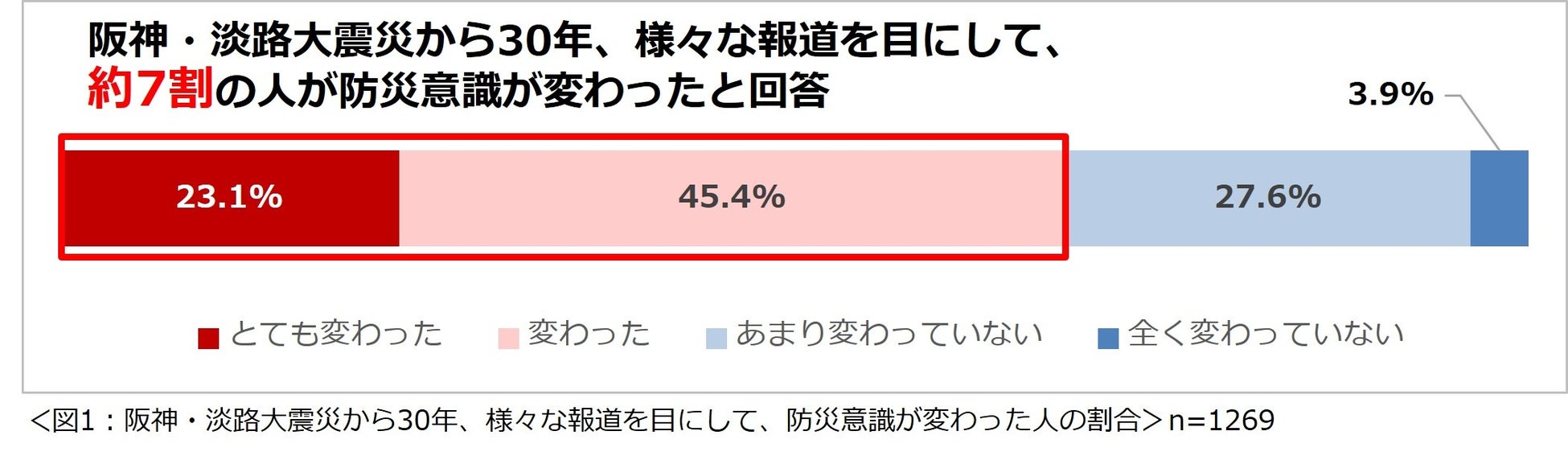

「災害と住まいについての意識調査2025」結果を発表 阪神・淡路大震災から30年という節目、様々な報道を目にして、防災意識が変わったという人は約7割

大地震の際、自宅で最も危険だと感じる場所1位は「キッチン」。水害が身近で発生するリスクがあると感じている人は5割以上。

株式会社一条工務店(代表取締役社長:岩田直樹)は、9月1日の防災の日を前に、全国の男女1269名を対象に「災害と住まいについての意識調査2025」を実施しました。さらに、アンケート結果に関して、国際災害レスキューナースであり、一般社団法人育母塾代表理事として活躍されている、辻直美さんよりコメントをいただきました。

「災害と住まいについての意識調査2025」サマリー

■阪神・淡路大震災から30年を迎え、様々な報道を目にして、約7割の人が防災意識が変わったと

回答。

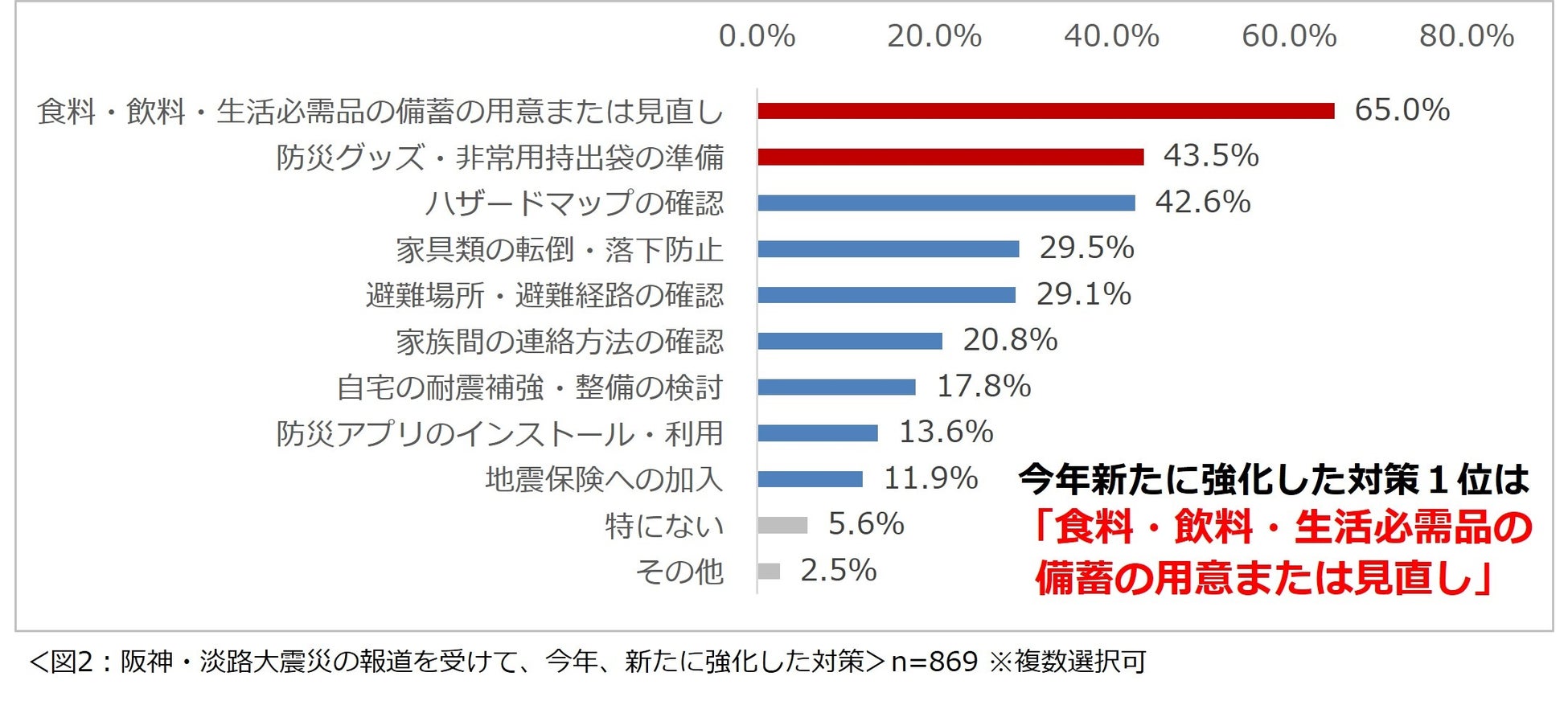

■阪神・淡路大震災の報道を受けて、今年新たに強化した対策は、「食料・飲料・生活必需品の備蓄の

用意または見直し」と回答した人が最も多く6割以上、続いて「防災グッズ・非常用持出袋の準備」

という回答が4割以上。

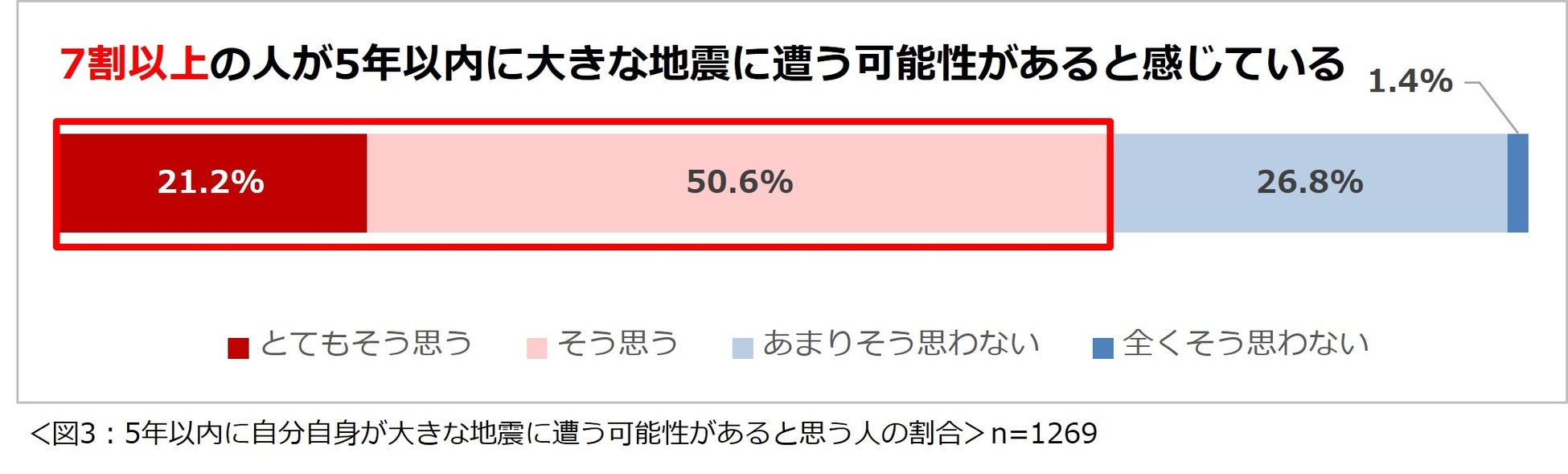

■5年以内に自分自身が大きな地震に遭う可能性があると思っている人は7割以上。

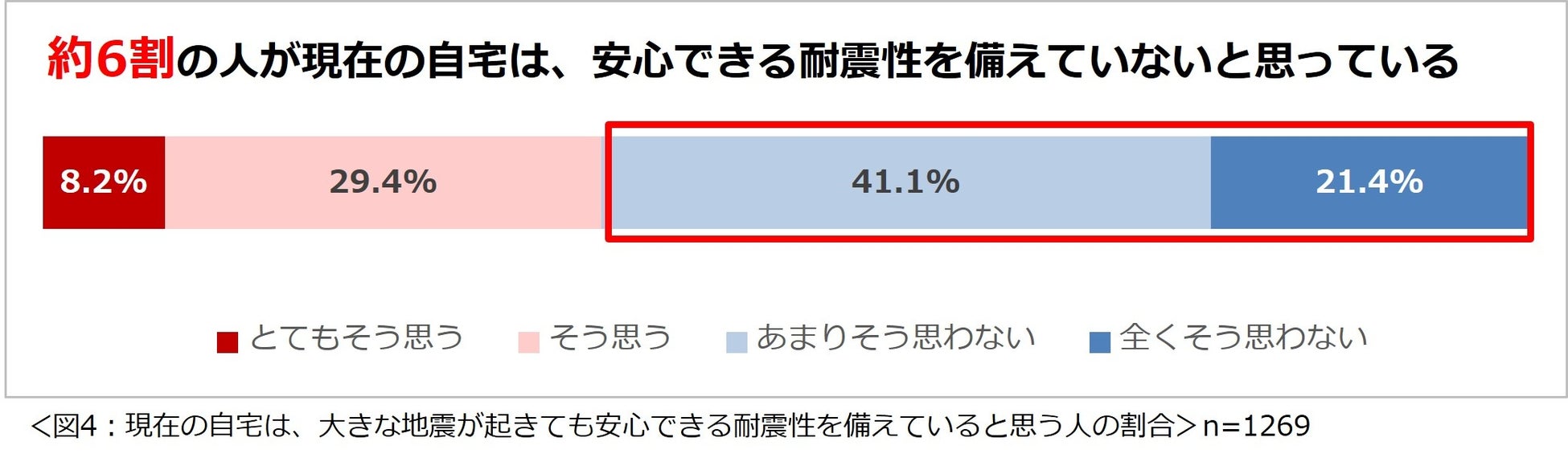

■約6割が、現在の自宅は、大きな地震が起きても安心できる耐震性を備えていないと思っている。

■大きな地震が起きた場合、耐震性に不安を感じる理由は「自宅がどれだけ耐震性があるのか把握でき

ていない」と回答した人が最も多く7割以上。

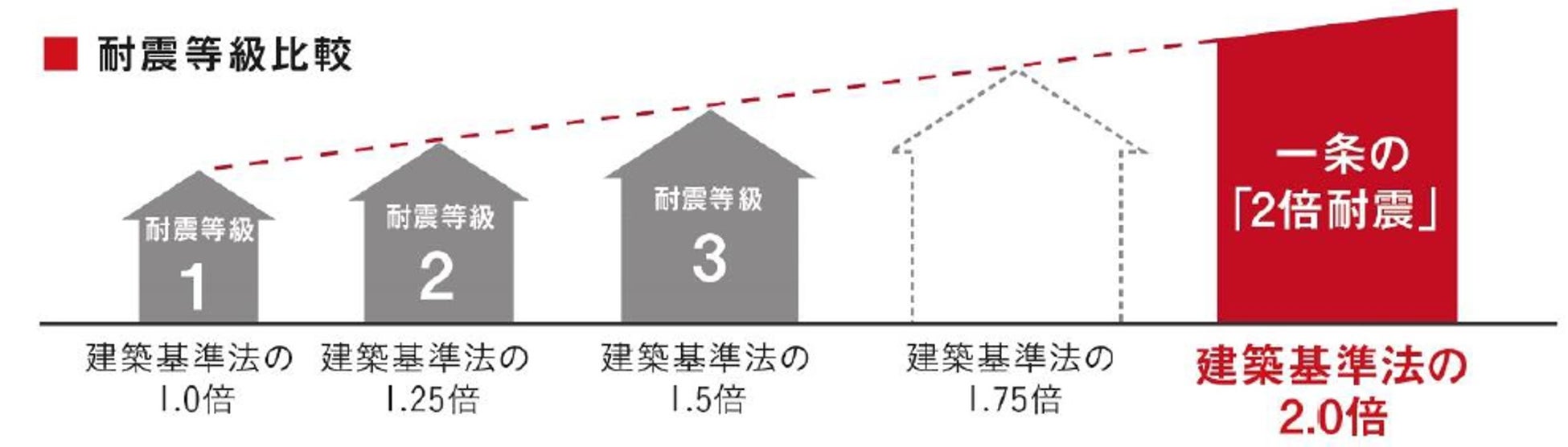

■大きな地震が起きても安心できる耐震性を備えていると思う理由は、1位「耐震等級が高い」、2位

「新築時に耐震性を重視した」、3位「新耐震基準で建てられている」。

■大地震が発生した場合、自宅で最も危険だと感じる場所は、1位「キッチン」、2位「リビング」、

3位「寝室」。

危険だと感じる場所への対策方法は1位「高いところになるべく物を置かない」、2位「突っ張り棒や

L字金具で家具を固定」。一方で、何も対策していない人が約4割。

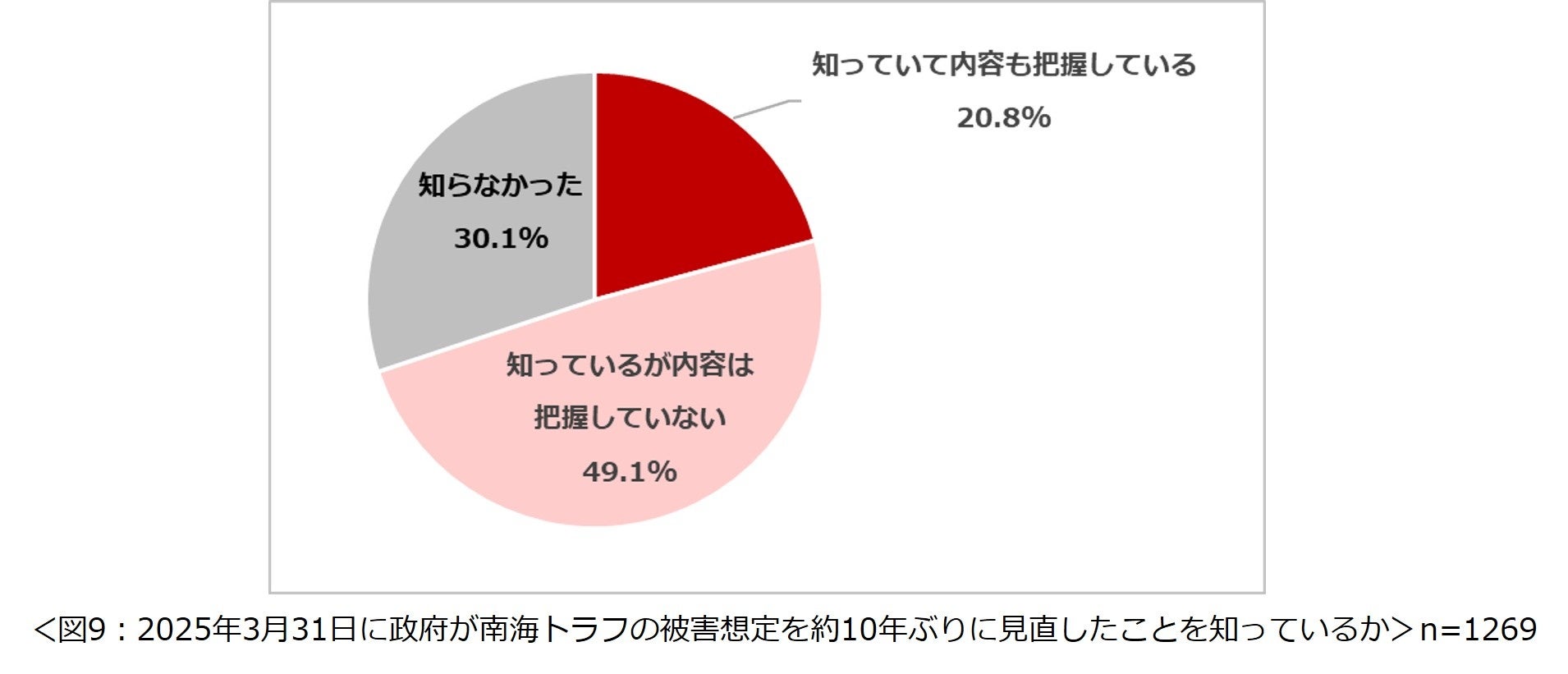

■今年3月31日に政府が南海トラフ地震の被害想定を約10年ぶりに見直したことを知っていると回答

した人は約7割。

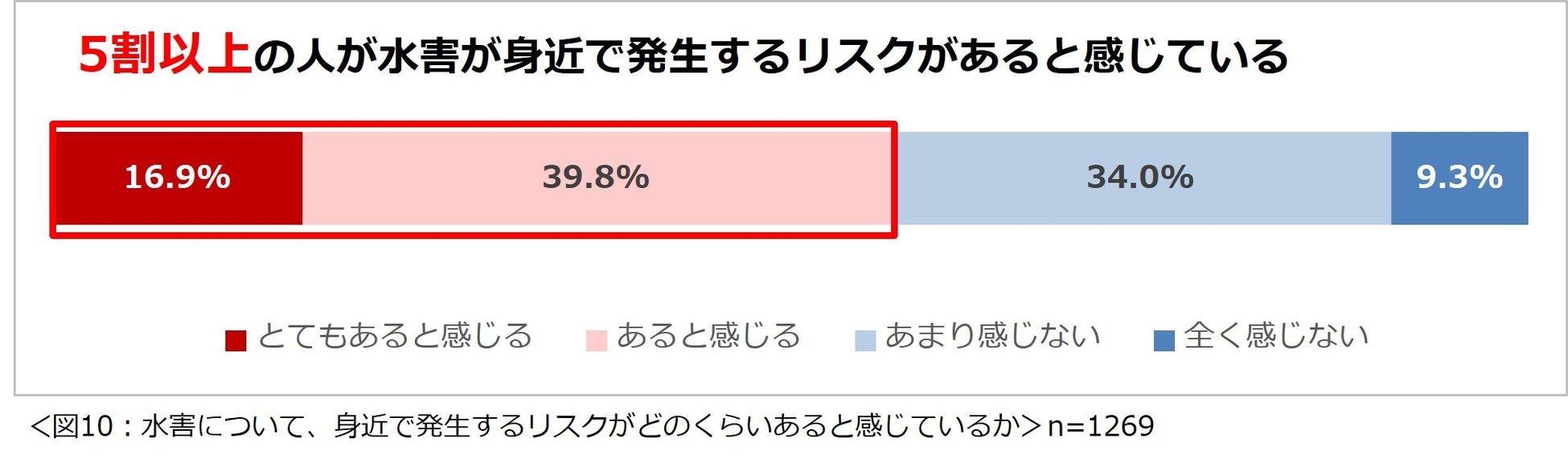

■水害について、身近で発生するリスクがあると感じている人は5割以上。

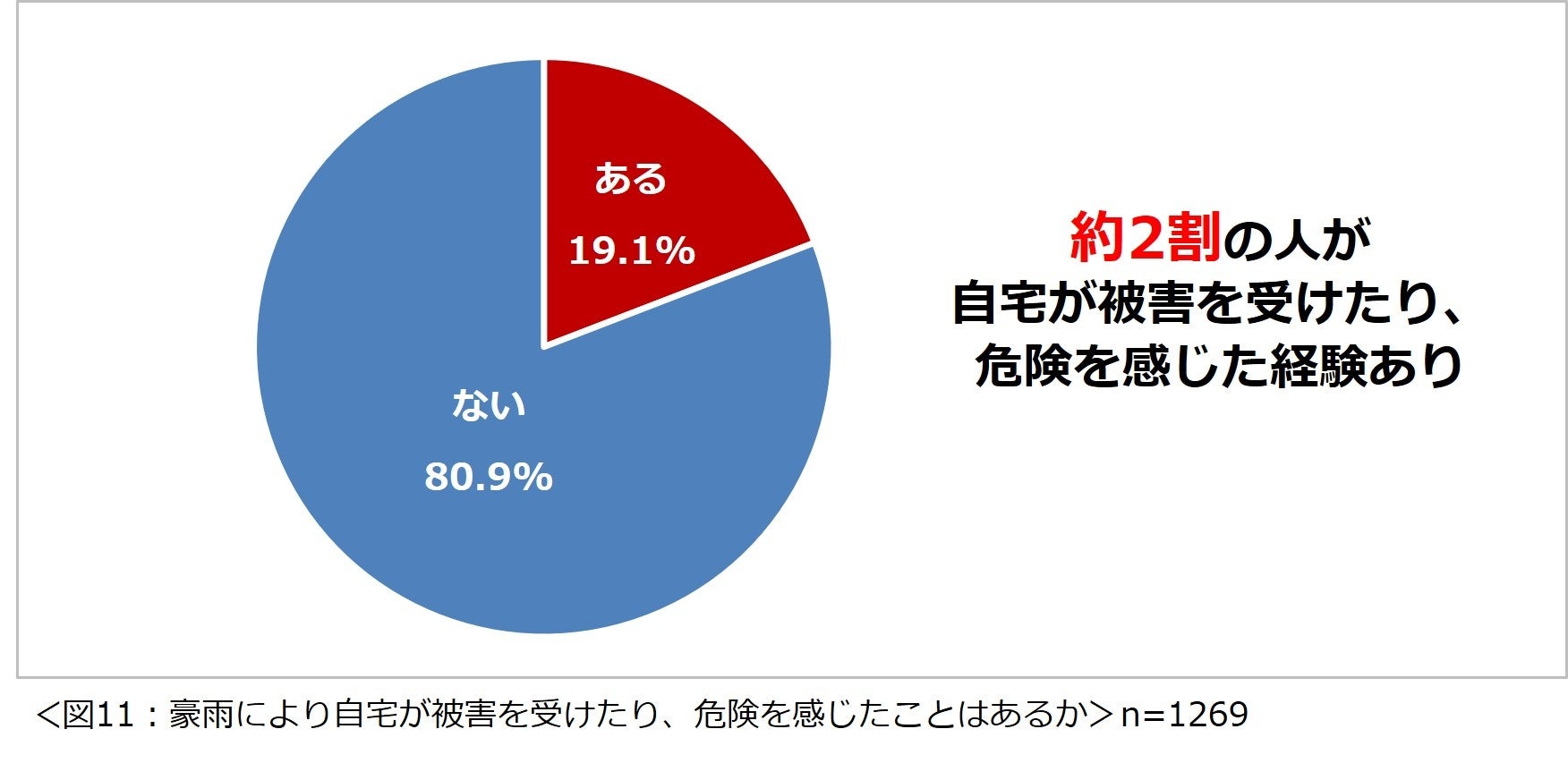

■豪雨により自宅が被害を受けたり、危険を感じたことがある人は約2割。

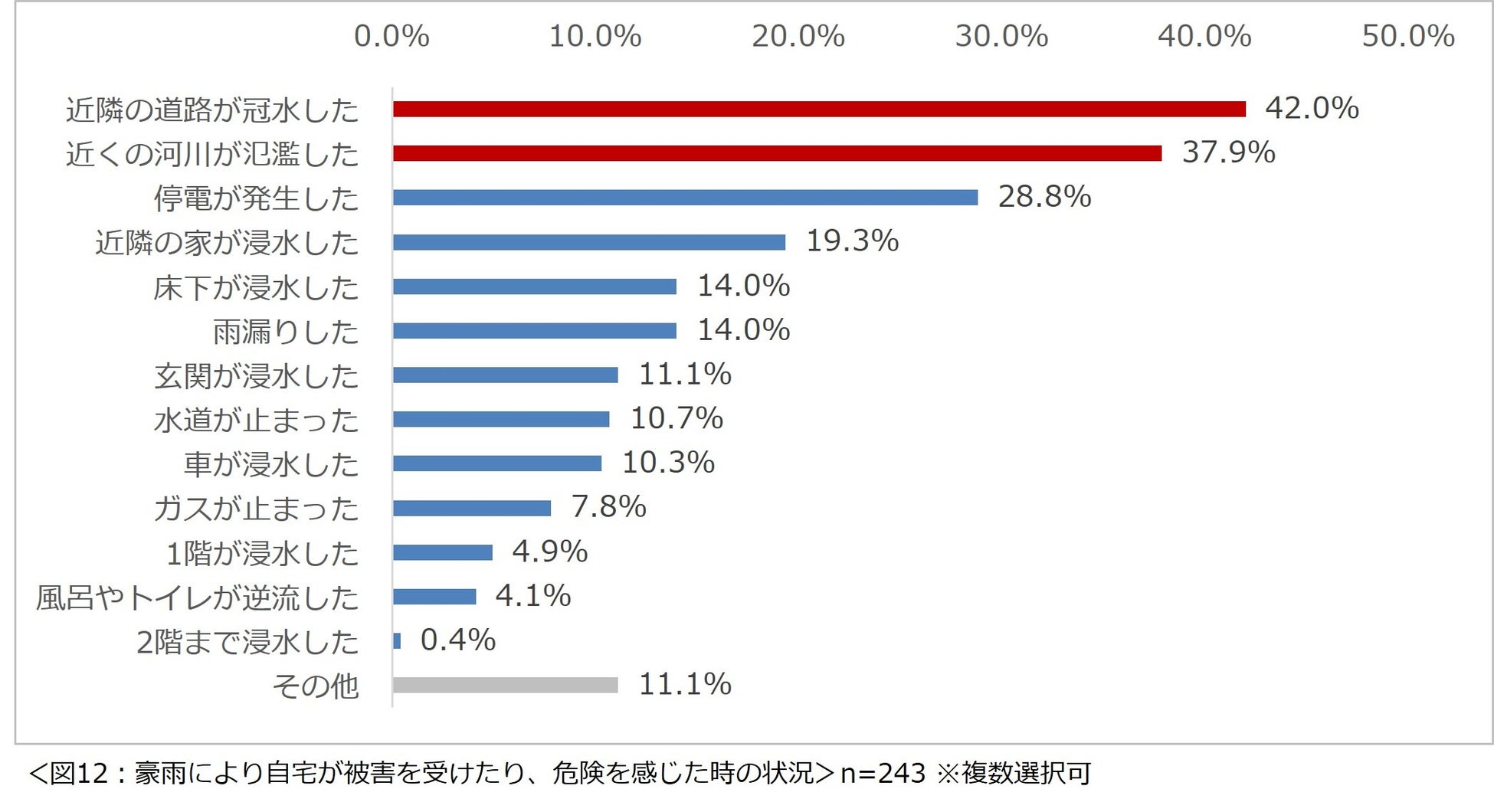

その時の状況について「近隣の道路が冠水した」と回答した人が最も多く4割以上、続いて「近くの

河川が氾濫した」という回答が3割以上。

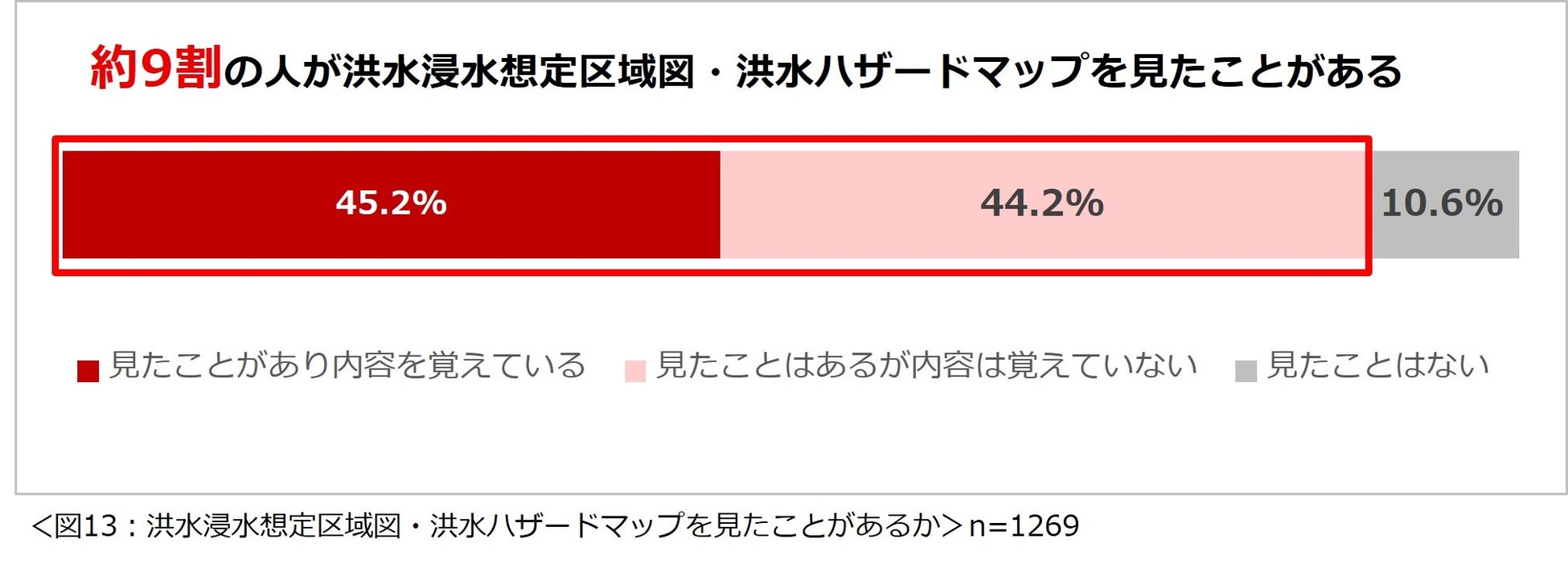

■国土交通省及び都道府県で公表されている洪水浸水想定区域図・洪水ハザードマップを見たことがあ

り、内容を覚えているという人は4割以上。

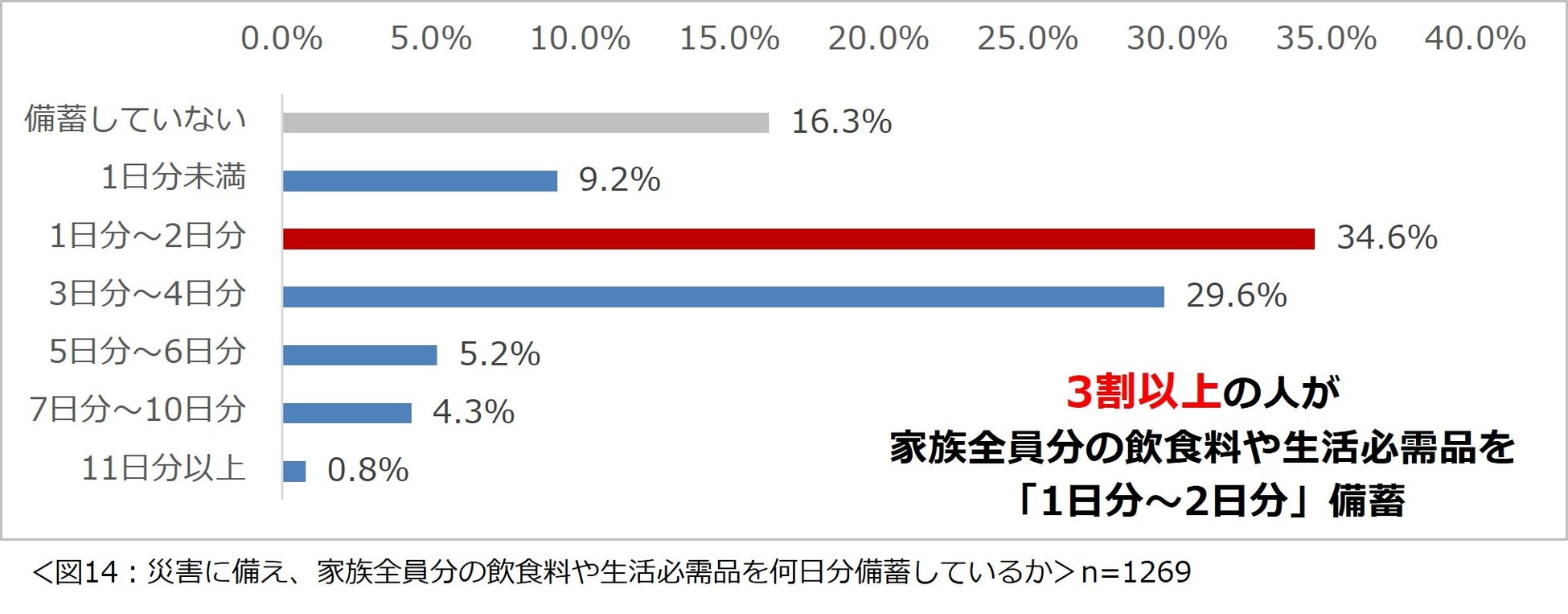

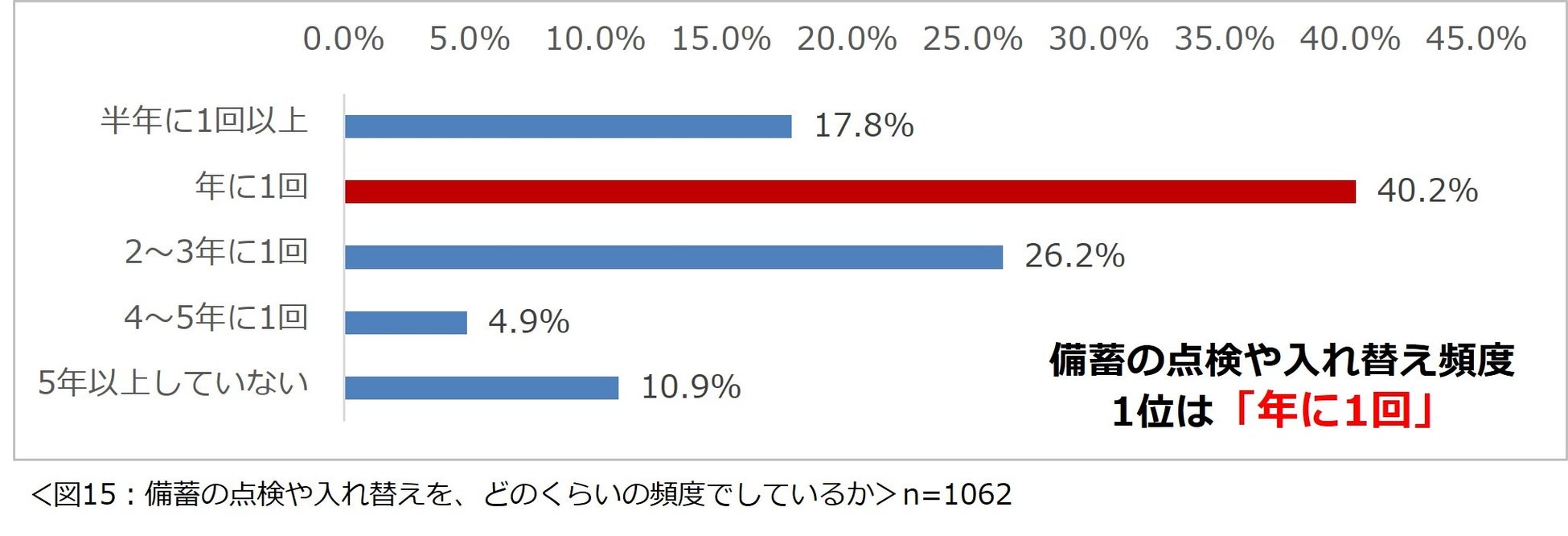

■飲食料や生活必需品の備蓄の量は、「1日分~2日分」が3割以上で最多。一方で備蓄していない人も

1割以上。なお、備蓄している人の約4割が「年に1回」点検や入れ替えをしていると回答。

阪神・淡路大震災から30年を迎え、様々な報道を目にして、約7割の人が防災意識が変わったと回答。

2025年1月に阪神・淡路大震災から30年という節目を迎え、「様々な報道を目にして、防災意識は変わりましたか?」と尋ねたところ、「とても変わった」が23.1%、「変わった」が45.4%で、合わせて約7割の人が防災意識が変わったと回答しています。(図1)

阪神・淡路大震災の報道を受けて、今年新たに強化した対策は、「食料・飲料・生活必需品の備蓄の用意または見直し」と回答した人が最も多く6割以上、続いて「防災グッズ・非常用持出袋の準備」という回答が4割以上。

防災意識が変わったと回答した869名に、「阪神・淡路大震災の報道を受けて、今年新たに強化した対策は何ですか?」と尋ねたところ、「食料・飲料・生活必需品の備蓄の用意または見直し」と回答した人が最も多く65.0%、続いて「防災グッズ・非常用持出袋の準備」と回答した人が43.5%という結果になりました。(図2)

5年以内に自分自身が大きな地震に遭う可能性があると思っている人は7割以上。

「5年以内に自分自身が大きな地震に遭う可能性があると思いますか?」と尋ねたところ、「とてもそう思う」が21.2%、「そう思う」が50.6%で、合わせて7割以上の人が大きな地震に遭う可能性があると感じていることが分かりました。(図3)

約6割が、現在の自宅は、大きな地震が起きても安心できる耐震性を備えていないと思っている。

「現在の自宅は、大きな地震が起きても安心できる耐震性を備えていると思いますか?」と尋ねたところ、「あまりそう思わない」が41.1%、「全くそう思わない」が21.4%で、合わせて約6割の人が現在の自宅は安心できる耐震性を備えていないと思っていることが分かりました。(図4)

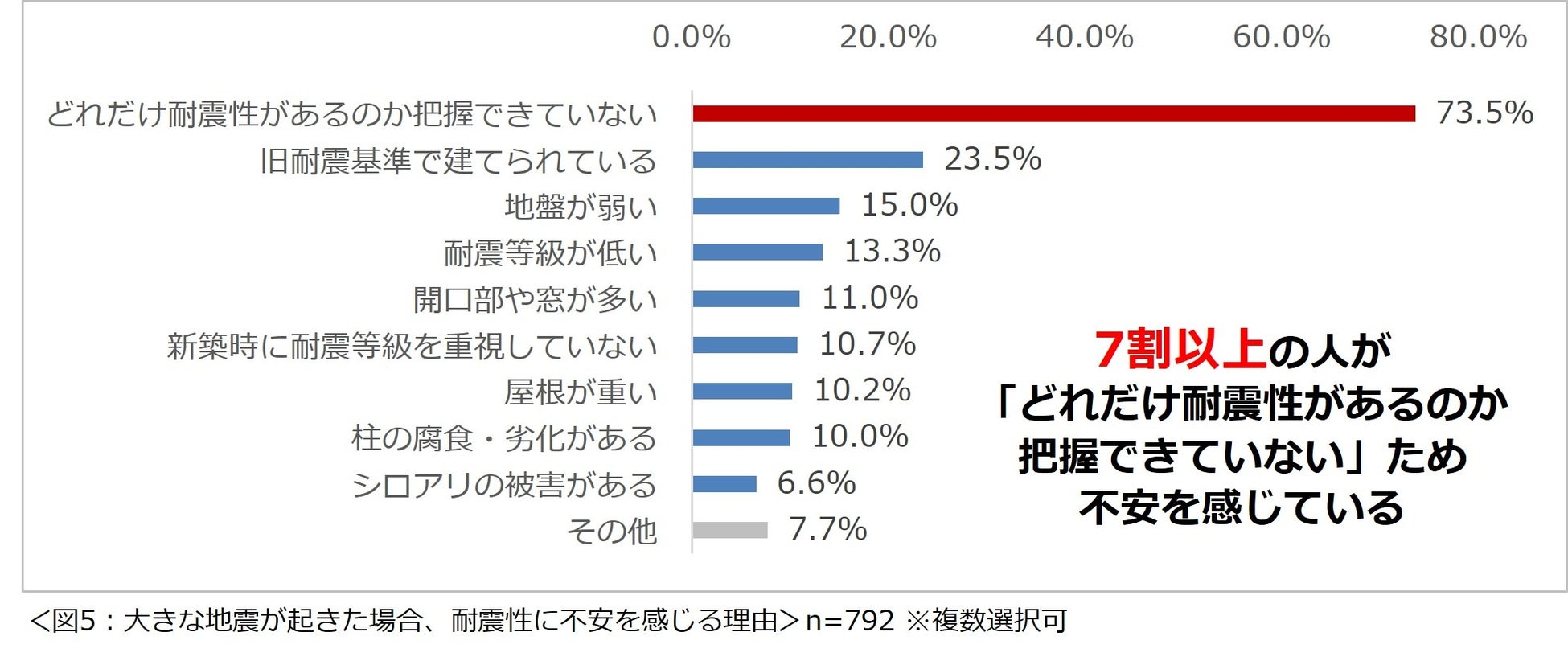

大きな地震が起きた場合、耐震性に不安を感じる理由は「どれだけ耐震性があるのか把握できていない」と回答した人が最も多く7割以上。

大きな地震が起きた場合、現在の自宅は安心できる耐震性を備えていないと思っている792名に、その理由について尋ねたところ、「どれだけ耐震性があるのか把握できていない」という回答が最も多く73.5%という結果になりました。(図5)

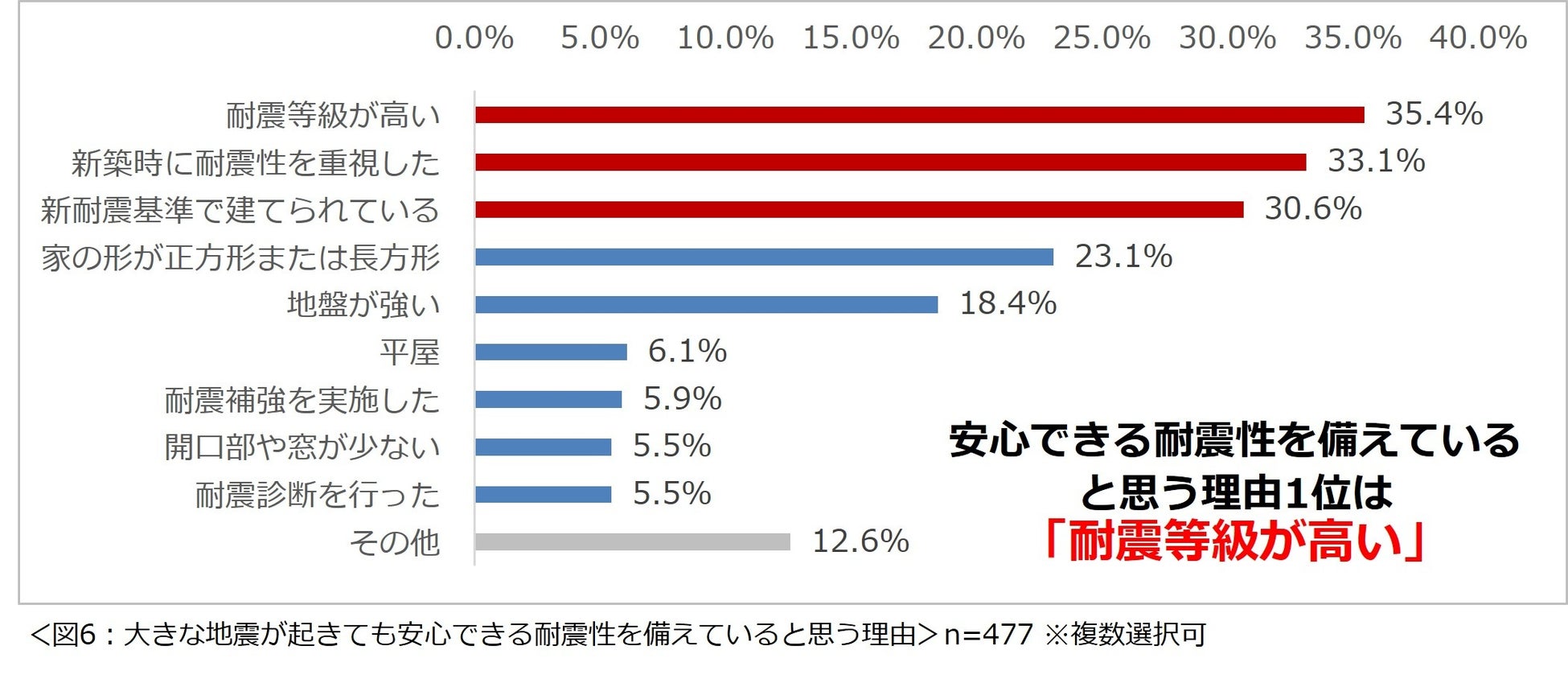

大きな地震が起きても安心できる耐震性を備えていると思う理由は、1位「耐震等級が高い」、2位「新築時に耐震性を重視した」、3位「新耐震基準で建てられている」。

現在の自宅は、大きな地震が起きても安心できる耐震性を備えていると思っている477名に、その理由について尋ねたところ、1位「耐震等級が高い」(35.4%)、2位「新築時に耐震性を重視した」(33.1%)、3位「新耐震基準で建てられている」(30.6%)という結果になりました。(図6)

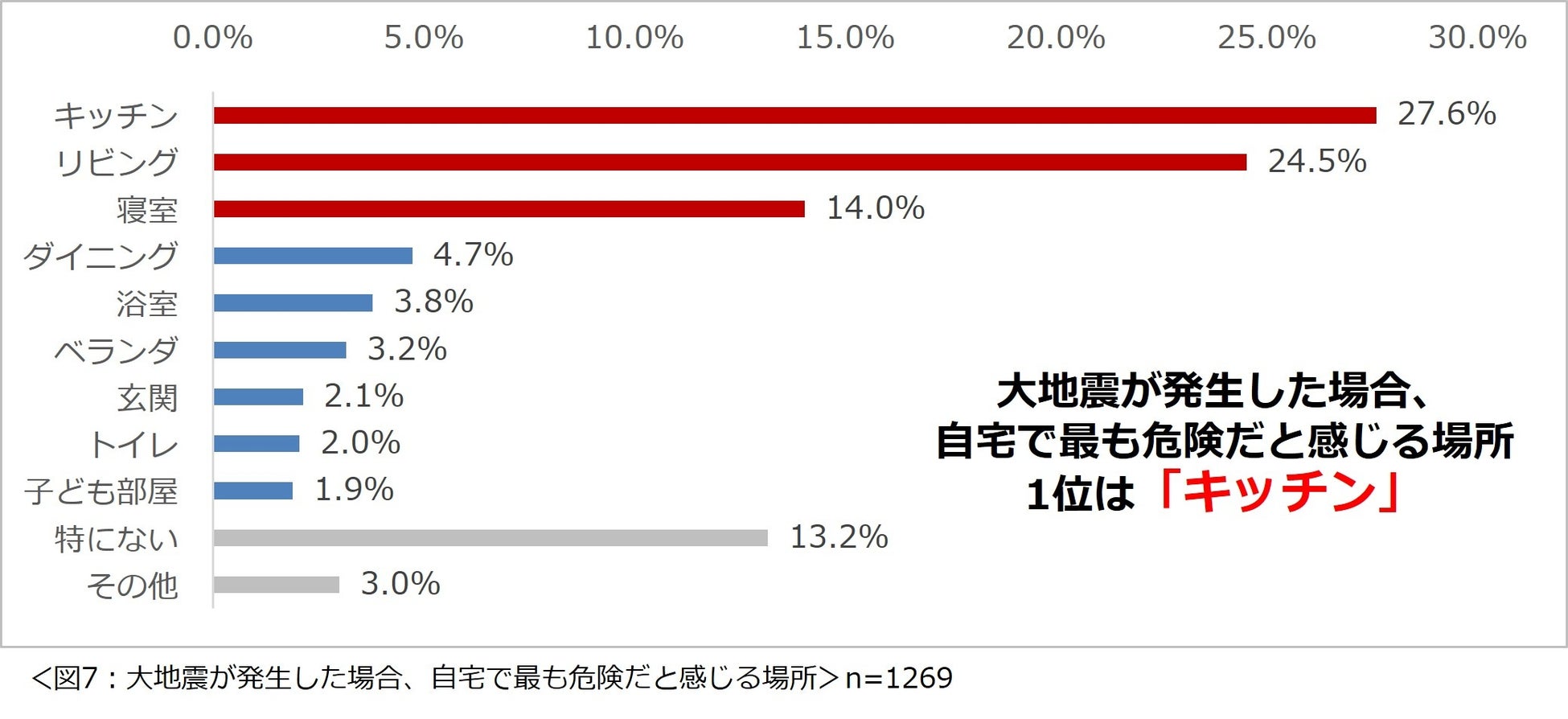

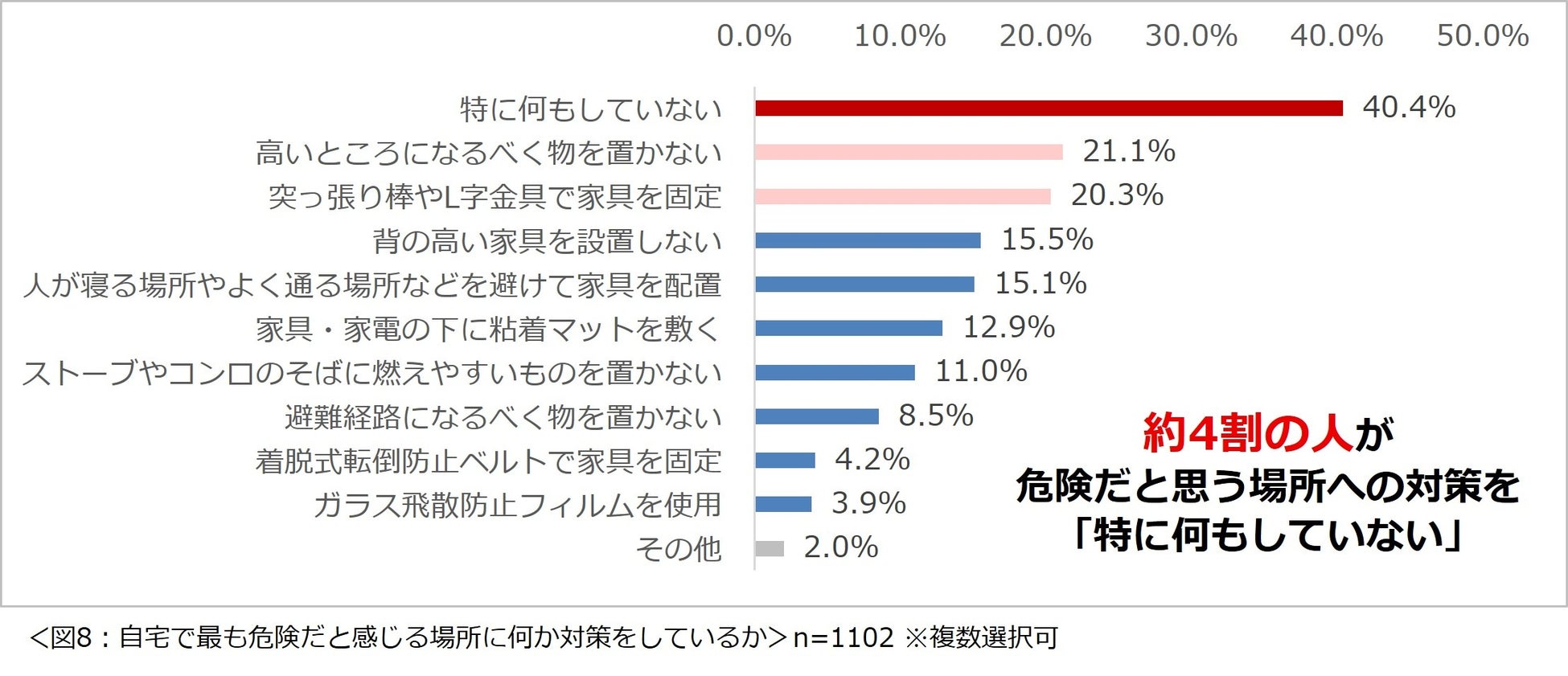

大地震が発生した場合、自宅で最も危険だと感じる場所は、1位「キッチン」、2位「リビング」、3位「寝室」。危険だと感じる場所への対策方法は1位「高いところになるべく物を置かない」、2位「突っ張り棒やL字金具で家具を固定」。一方で、何も対策していない人が約4割。

「大地震が発生した場合、自宅で最も危険だと感じる場所はどこですか?」と尋ねたところ、1位「キッチン」(27.6%)、2位「リビング」(24.5%)、3位「寝室」(14%)という結果になりました。(図7)

なお、危険だと感じる場所への対策方法について尋ねたところ、1位「高いところになるべく物を置かない」(21.1%)、2位「突っ張り棒やL字金具で家具を固定」(20.3%)と回答が続いた一方、何も対策をしていない人も約4割いました。(図8)

今年3月31日に政府が南海トラフ地震の被害想定を約10年ぶりに見直したことを知っていると回答した人は約7割。

「今年3月31日に政府が南海トラフ地震の被害想定を約10年ぶりに見直したことを知っていますか?」と尋ねたところ、「知っていて内容も把握している」が20.8%、「知っているが内容は把握していない」が49.1%という結果となり、合わせて約7割の人が見直ししたことを知っていることが分かりました。(図9)

水害について、身近で発生するリスクがあると感じている人は5割以上。

「水害について、身近で発生するリスクがどのくらいあると感じていますか?」と尋ねたところ、「とてもあると感じる」が16.9%、「あると感じる」が39.8%で、合わせて5割以上の人が水害が身近で発生するリスクがあると感じていることが分かりました。(図10)

豪雨により自宅が被害を受けたり、危険を感じたことがある人は約2割。

その時の状況について「近隣の道路が冠水した」と回答した人が最も多く4割以上、続いて「近くの河川が氾濫した」という回答が3割以上。

「過去に豪雨により自宅が被害を受けたり、危険を感じたことはありますか?」と尋ねたところ、「ある」と回答した人が19.1%という結果になりました。(図11)

また、その時の状況について尋ねたところ、「近隣の道路が冠水した」と回答した人が最も多く42.0%、続いて「近くの河川が氾濫した」という回答が37.9%という結果になりました。(図12)

国土交通省及び都道府県で公表されている洪水浸水想定区域図・洪水ハザードマップを見たことがあり、内容を覚えているという人は4割以上。

「国土交通省及び都道府県で公表されている洪水浸水想定区域図・洪水ハザードマップを見たことがありますか?」と尋ねたところ、約9割の人は見たことがあり、45.2%の人が内容も覚えていると回答しました。(図13)

飲食料や生活必需品の備蓄の量は、「1日分~2日分」が3割以上で最多。一方で備蓄していない人も1割以上。なお、備蓄している人の約4割が「年に1回」点検や入れ替えをしていると回答。

「災害でライフラインが停止した場合に備え、家族全員分の飲食料や生活必需品を何日分備蓄していますか?」と尋ねたところ、「1日分〜2日分」という回答が最も多く34.6%という結果に。また、16.3%の人は「備蓄していない」と回答しています。(図14)

また、備蓄をしていると回答した1062名に、「備蓄の点検や入れ替えを、どのくらいの頻度でしていますか?」と尋ねたところ、「年に1回」と回答した人が最も多く40.2%という結果になりました。(図15)

国際災害レスキューナース/一般社団法人育母塾代表理事 辻直美さんコメント

阪神・淡路大震災から30年が経過し、防災意識は着実に高まっています。食料や防災グッズの備蓄が進む一方で、多くの人が自宅の耐震構造を把握しておらず、耐震性について不安を抱いていることは非常に懸念されます。また、キッチンやリビングは危険という意識があっても対策が不十分なまま。家具の転倒防止策としては、グッズを1つだけでなく、2つや3つ重ねて使用することが効果的です。さらに、購入しただけで安心せず、実際に使用して自分に合った備えを見極めましょう。

最近では水害リスクへの認識も高まっており、豪雨による被害を経験した人も多くいます。国が最新の被害想定を発表し、ハザードマップの確認率も向上。しかし備蓄状況には依然として課題が残ります。政府が在宅避難を推奨する中、1日分の備蓄では全く足りません。少なくとも7日分の備蓄が必要。日常生活と災害時の備蓄を一体化し、普段から消費しながら備えることで、いざという時に迅速に対応できる体制を整えていくことが求められています。

<辻直美さんプロフィール>

看護師歴34年、災害レスキューナースとして30年活躍し、被災地派遣は国内外30ヶ所以上。被災地での過酷な経験をもとに、現在はフリーランスの看護師として、要請があれば被災地で活動を行っているほか、企業の防災コンサルタントも担当。著書に『プチプラで「地震に強い部屋づくり」』(扶桑社)など。最新刊は『最強防災マニュアル2025年版』(監修:辻直美ほか/扶桑社)

■調査概要

調査手法:オンラインアンケート

調査期間:2025年7月5日(土)~2025年7月13日(日)

調査対象:全国の男女

有効回答数:1269サンプル

回答者:男性579名、女性690名

20代154名、30代415名、40代279名、50代232名、60代158名、70代以上31名

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100にならない場合があります。

≪ご参考≫

今回の調査では、阪神・淡路大震災から30年という節目を迎え、様々な報道を目にすることで多くの方の防災意識が高まったことが明らかになりました。しかし、現在の自宅は、大地震の際に安心できる耐震性を備えていないと思っている人も多く、現状の耐震性を把握していないことが不安だという声もあがっています。

一条工務店では、震災や水災など襲いくる自然災害の脅威にただ耐えるだけでなく、その後も“災害を免れたかのように暮らせる”「総合免災住宅」を実現しています。

耐震性の最先端へ。一条の「2倍耐震」

倒壊を免れても、巨大地震の力により損傷を受けると、それが災害後の生活復旧の遅れや大きな経済的負担に繋がる可能性があります。一条の住まいは、建築基準法の2倍の強さを実現。「建物が倒れないこと」だけに満足せず、構造躯体はもちろん室内の仕上げ材にいたるまで、損傷をいかに小さくするかを追求しました。

家全体を強くするためには、より緻密な構造計算が必要となります。そのため、一条の「2倍耐震」では「許容応力度計算」という高度な計算を一邸一邸行っています。また、数々の実大実験で得られたデータや情報をもとに、強度のある内壁と外壁をバランス良く配置することで、建築基準法の2倍の強さを実現しました。

世界初!(※1)水の勝手を決して許さない「耐水害住宅」

住宅には、水害に遭う恐れのある箇所が複数存在します。一条は、これらを「浸水」「逆流」「水没」「浮力」の4つに分類。一条の技術力を活かし、対策を施しました。床下や玄関ドア、窓などの隙間を徹底的になくし、浸水を防ぎます。また、排水管からの逆流は防止弁で遮断し、室外機やエコキュートなどの屋外設備は、高い位置に設置することで水没を免れます。さらに、浮力対策として、水をあえて床下から入れて重りにすることで浮上を防ぐ「スタンダードタイプ」及び、浮力に逆らわずに安全に建物を水に浮かせ「係留装置」で元の位置を維持する「浮上タイプ」の2つの仕様を開発しました。(※2)

※1:自社調べ(2020年8月)

※2:安全に避難ができる場合は、各自治体の指示に従って避難してください。

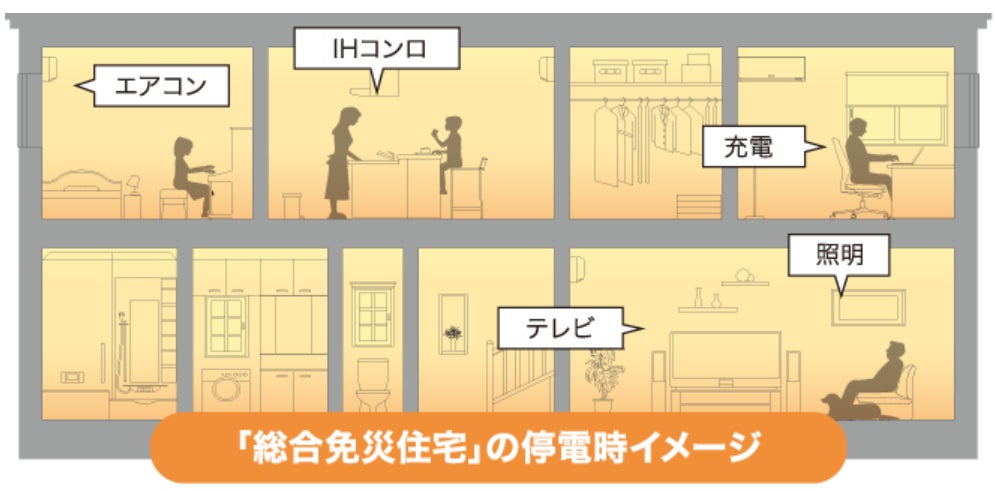

電気を自給自足できる大容量太陽光発電&蓄電池&V2H「電力”大“革命」

大容量太陽光パネルで創った電気を蓄電池に充電し、停電時も最大5.5kVAまで家中に供給。照明を点けたり、スマートフォンの充電などができるのはもちろん、小さなお子さまのいるご家庭でも、電気ケトルでミルクを作ったり、哺乳瓶を煮沸消毒したりと、ほぼ普段通り(※3)の生活を送ることができます。

さらに停電の際、蓄電池の電気が不足するときでも、車から家に給電できる機能「オリジナルV2Hシステム」を搭載。ハイブリッド車や電気自動車(※4)から家中に電力の供給が可能です。(※5)

車にも太陽光で自家発電した電気で充電することができる、これからの時代にマストな設備です。

※3:季節、天候、電化製品機種、使用状況によって異なります。

※4:ガソリン車からの給電も可能ですが、電気自動車等より出力は下がります。

また、別途ケーブル、インバータをご用意いただく必要がございます。

※5:車側にAC100V・ 1500Wのコンセントが必要となります。

過去に実施した暮らしに関するアンケートのデータは下記のサイトにてご覧いただけます。

「暮らしイイコト調査」 URL:https://ichijo.jp/research

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像