災害時の偽情報やデマに「不安」5割超

~9月1日「防災の日」に合わせて「防災に関する意識調査」を実施~

セコム株式会社(本社:東京都渋谷区、社長:吉田保幸)は、9月1日の「防災の日」に合わせ、全国の20歳~69歳の男女500人を対象に「防災に関する意識調査」を実施しました。

災害時の偽情報やデマに対する不安意識や、正しい情報を取得するために実践していることなどを調査しました。調査結果を踏まえ、セコムIS研究所の研究員・濱田宏彰の分析とアドバイスを紹介しています。

■サマリ

1.9割が災害増加を懸念するも「防災対策をしていない」5割、防災対策をしていない理由は「具体的にどのような対策をすればよいかわからないから」が3割

2.災害時における偽情報やデマに「不安を感じている」5割超、20代は約6割が偽情報やデマの閲覧経験あり

3.災害時に使う情報収集ツールのトップ3は1位「テレビ」、2位「ネットニュース」、

3位「ニュースアプリ」。20代は2人に1人が「SNS」と回答

調査概要

■実施時期:2025年7月14日(月)~7月16日(水)

■調査手法:インターネット調査

■調査対象:全国の20歳以上、70歳未満の男女500人

■調査機関:セコム株式会社調べ【実務委託先:楽天インサイト(2025年7月)】

★構成比(%)は小数第2位以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

サマリ1.9割が災害増加を懸念するも「防災対策をしていない」5割。防災対策をしていない理由は、「具体的にどのような対策をすればよいかわからないから」が3割

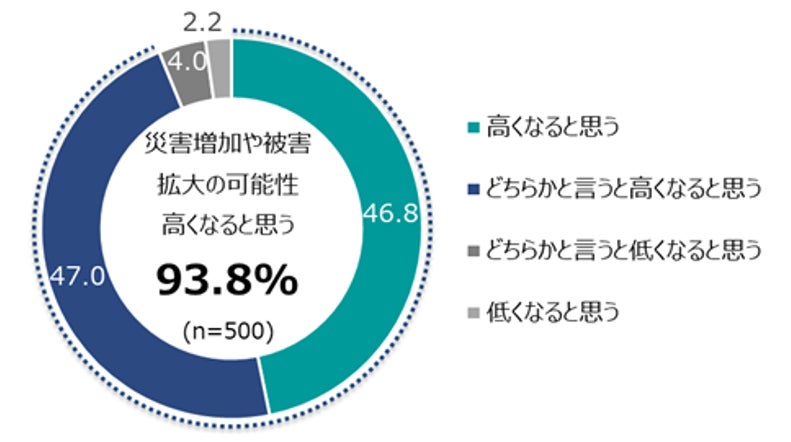

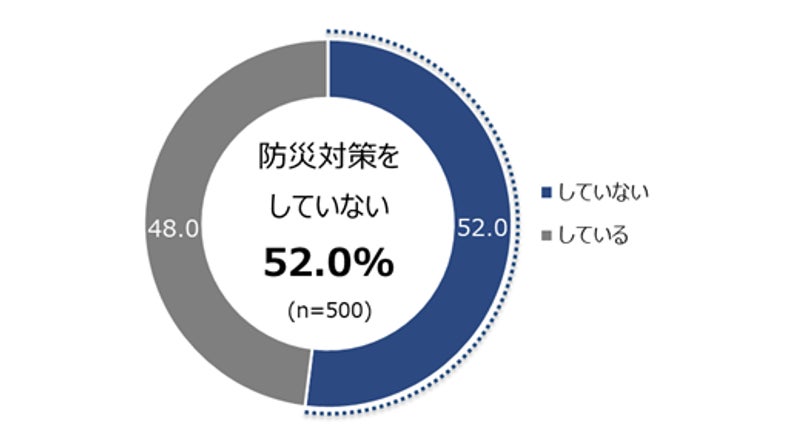

今後、日本において災害(地震、津波、台風等)の増加や被害が拡大する可能性が高くなる思う人は93.8%(「高くなると思う」(46.8%)「どちらかと言うと高くなると思う」(47.0%)の合計)に上りました【図1】。一方で、9割以上が災害の増加や被害拡大を不安視しているにも関わらず、52.0%は防災対策をしていないことが分かりました【図2】。

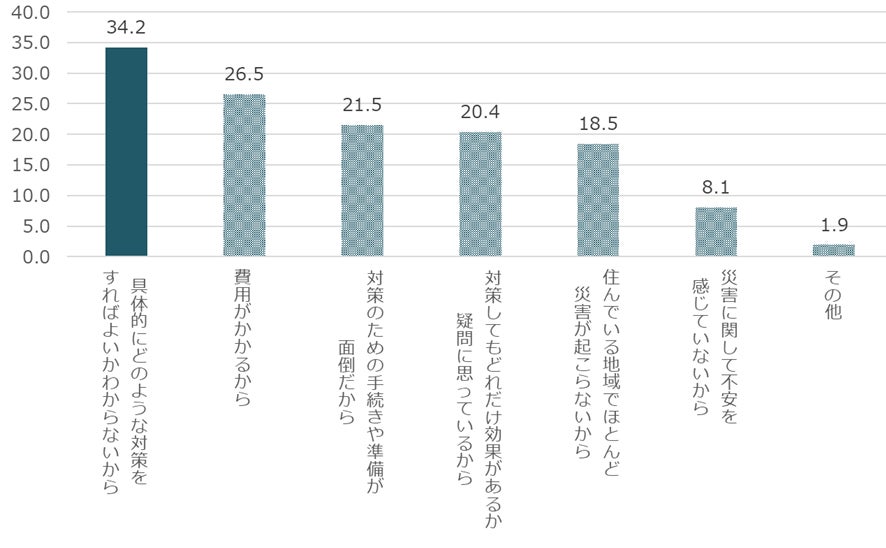

「防災対策をしていない」と回答した人にその理由を聞いたところ「具体的にどのような対策をすればよいかわからないから」が34.2%で最多となり、続いて「費用がかかるから」(26.5%)、「対策のための手続きや準備が面倒だから」(21.5%)という結果でした【図3】。

対策すべき内容が分からずに行動に移せないと感じている人が多いほか、コストや手間がかかることへの負担感も見受けられます。

サマリ2.災害時における偽情報やデマに「不安を感じている」5割超、20代は約6割が偽情報やデマの閲覧経験あり

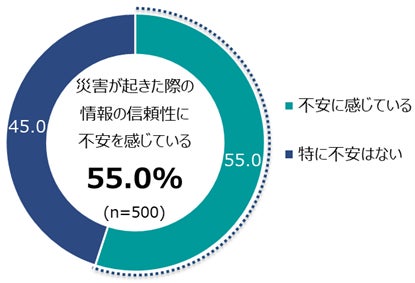

住んでいる地域で災害が起きた際の情報が偽情報やデマでないかという信頼性について、55.0%の人が「不安に感じている」と回答しました【図4】。

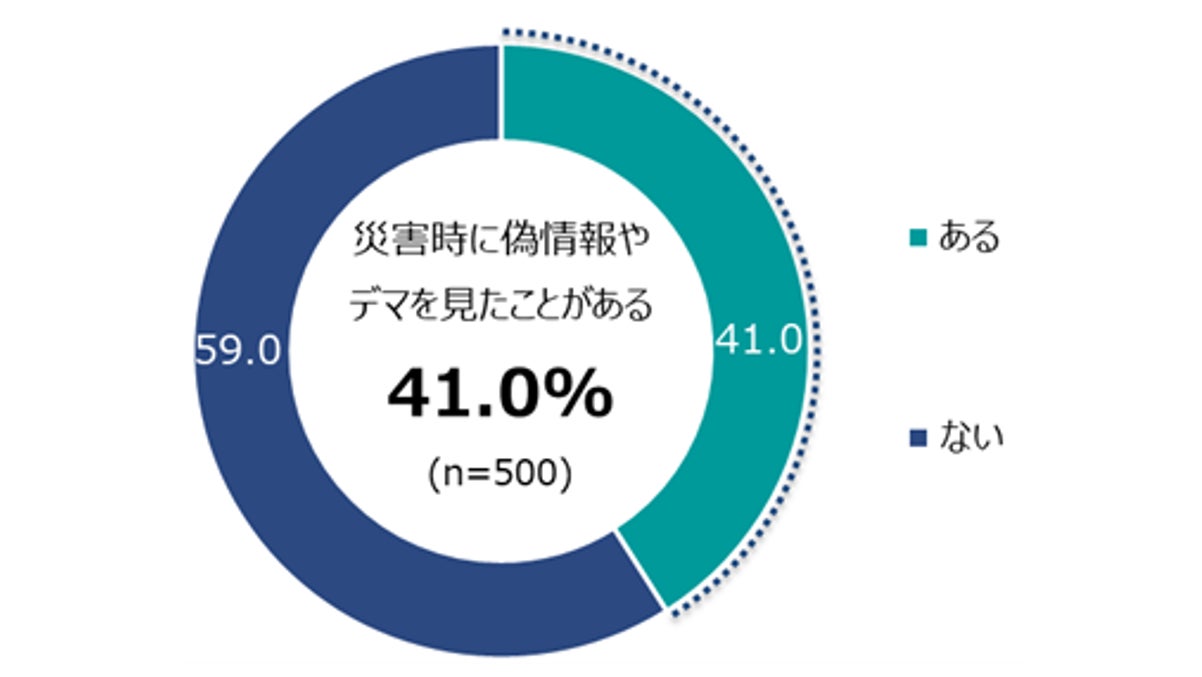

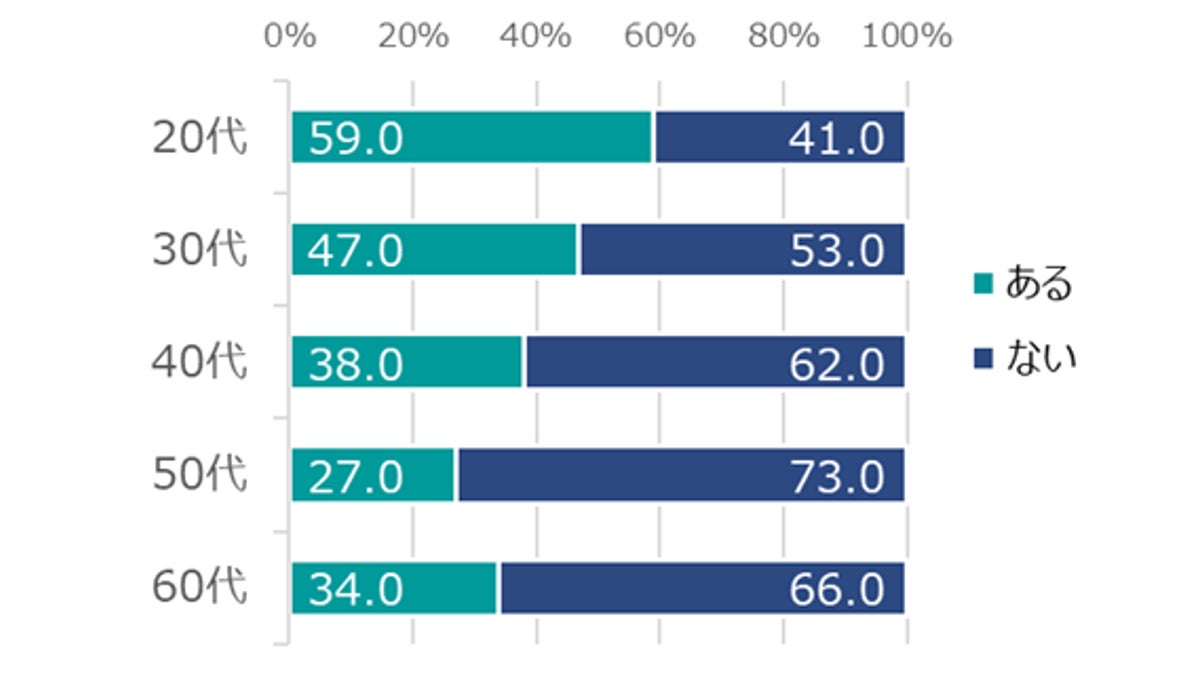

また、41.0%の人が災害時において偽情報やデマを見たことがあると回答し【図5-1】、若年層ほど閲覧したことのある割合が高い(20代で59.0%)という結果でした【図5-2】。

サマリ3.災害時に使う情報収集ツールトップ3は1位「テレビ」、2位「ネットニュース」、3位「ニュースアプリ」。20代は2人に1人が「SNS」と回答

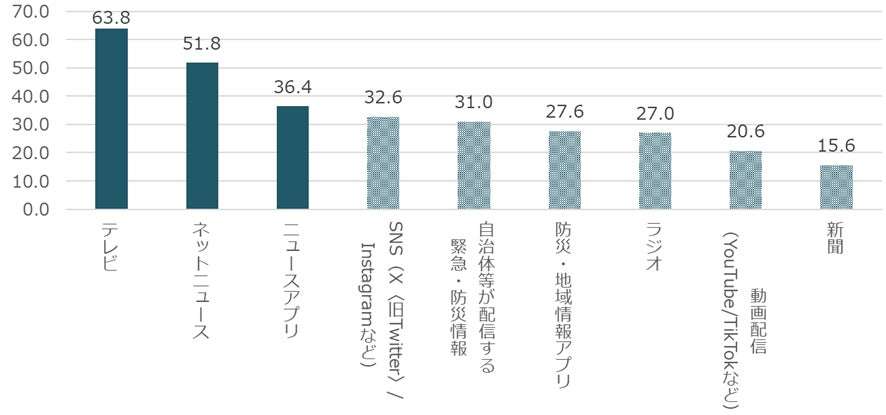

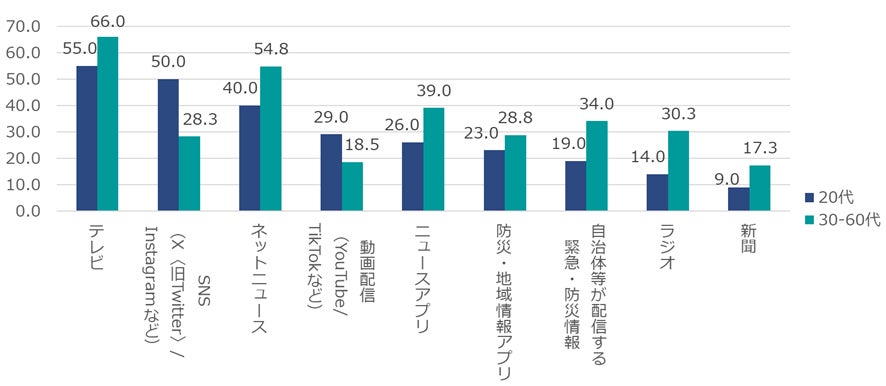

災害が起きた際に、情報収集に使用するツールのトップ3はテレビ(63.8%)、ネットニュース(51.8%)、ニュースアプリ(36.4%)という回答でした【図6-1】。20代と30-60代を比較すると、いずれも1位はテレビ(20代55.0%、他世代66.0%)でしたが、2位は20代がSNS(50.0%)、他世代の平均がネットニュース(54.8%)という回答でした。【図6-2】

若年層は2人に1人が、災害時にも即時性の高いツールとしてSNS(X〈旧Twitter〉、Instagramなど)を利用し、情報収集をする習慣があるということが分かりました。

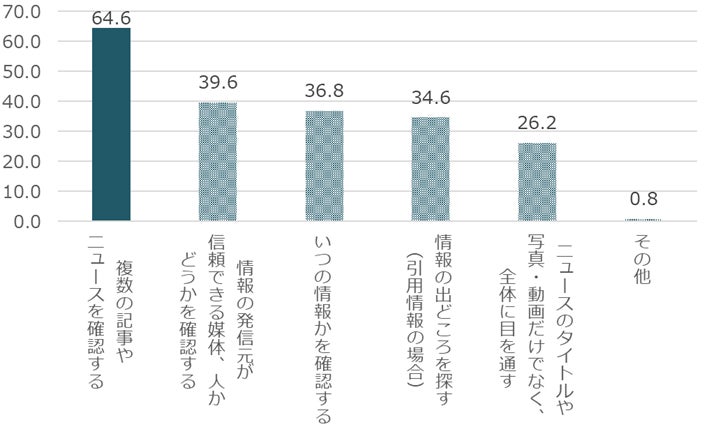

また、災害が起きた際に正しい情報を得るために日ごろ実践していることを聞くと「複数の記事やニュースを確認する」が64.6%で最多でした【図7】。災害時にはさまざまな情報が錯綜するため、複数の情報を参照して信憑性を確かめたいと考える人が多いことが分かります。

解説 セコムIS研究所の研究員・濱田宏彰が防災対策を紹介

災害の増加や被害拡大を懸念する人が93.8%にのぼる一方、防災対策をしていない人は52.0%となり、近年の災害の記憶が多くの人の意識に浸透しつつあるものの、まだ“自分ごと化”できていない人が多い現状がうかがえます。災害への備えには、まず「自助」の考え方が大切です。「自分が助からなければ家族や周囲も救えない」という意識を持ち、住んでいる地域の災害リスクを想定してみると、必要な備えがイメージしやすくなるのではないでしょうか。

具体的にはローリングストックを活用した食料品や日用品の備蓄、家具の固定など「もしも」のときの対策を年に一度でも見直す習慣を持つことが大切です。こうした小さな備えの積み重ねが、いざという時に自分自身や大切な人を守ることにつながりますので、ぜひ日常のなかでできることから実践していただきたいと思います。

また、災害時の情報の信頼性についての調査では、20代の約6割が「偽情報やデマを目にした経験がある」と回答し、SNSを中心に情報を取得している若年層が偽情報に触れる機会が多いことが分かります。誤情報を見極められずに拡散してしまうと深刻な混乱を招きかねません。情報の錯綜による混乱は「情報災害」と呼ばれ、誰でも容易に情報発信できる現代では特に注意が求められます。私たちは、災害時であっても受け取る情報に対して冷静に向き合い、一呼吸おいて真偽を確かめてから行動することが必要で、それが結果として多くの人の安全を守ることにつながります。

セコムIS研究所

リスクインテリジェンスグループ 研究員・濱田宏彰

シニアリスクコンサルタント/防犯設備士/防災士/日本市民安全学会常任理事

サービス・商品 災害に備える、セコムのおすすめサービス

■お客さまの声から生まれた“温かくて・おいしい”「ほかほか非常食セット」

被災時にこそ「温かいご飯が必要」との考えから作られたこの商品は、非常時でも米飯を温めて食べられるよう発熱材などをセットで提供しています。

<サービス名称>

「ほかほか非常食セット」

<料金>

・ほかほか非常食セット:7,300円(税込 7,884円)

・ほかほか非常食セット・プレミアム:14,500円(税込 15,950円)

<サービス詳細> https://www.secom.co.jp/homesecurity/goods/hijoshoku.html

■「セコム防犯・防災ブログ」

防犯、防災などご家庭の安全に役立つ情報をお届けする情報サイトです。セコムIS研究所でリスクマネジメントに関する研究を行う研究員・濱田がモデレーターを務めています。

<ウェブサイト> https://www.secom.co.jp/homesecurity/bouhan/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像