【もりおか歴史文化館】テーマ展「稲造以前のこと -盛岡藩士・新渡戸一族-」開催中(~11/17)

盛岡市・ビクトリア市姉妹都市提携40周年記念事業

今年(2025年)は、昭和60年(1985)に盛岡市とカナダのビクトリア市が、姉妹都市となってから40周年目にあたります。これは盛岡が誇る先人の一人である、新渡戸稲造(1862~1933)終焉の地が、ビクトリア市であったことに由来します。新渡戸稲造といえば、一定の年齢層の方であれば、旧五千円札の顔として誰もが知る人物でした。教育者や農政学者として様々な活躍をする一方、国際連盟事務局次長や太平洋問題調査会理事長といった、世界規模の組織に所属して世界平和に尽力するなど、その功績は枚挙に暇がありません。彼が著した『武士道』という本を通じて、当時は未知数の存在であった日本人の特性が、外国人に伝えられたことも重要な功績です。武士を事例として、日本人の道徳意識や思考方法、そこから導かれる日本の文化そのものを解説した画期的な本です。この本の諸所に引用される武士は有名な歴史人物ですが、稲造自身が武士の家で生まれ育ったことを踏まえると、彼にとって最も身近な武士が、盛岡藩士・新渡戸家であったことは間違いありません。『武士道』のルーツともいえる、稲造のなかにあった武士の姿、すなわち盛岡藩に仕える武士として活動していた、新渡戸家の歴代はどのような人々だったのでしょうか。

7つの「新渡戸家」:「新渡戸家」のルーツ、江戸時代に行っていた仕事とは?

盛岡藩士である新渡戸家には、「新渡戸因幡家」「新渡戸西市家」「新渡戸伝家」「新渡戸連蔵家」「多田時治家」「新渡戸一家」「新渡戸弥門家」の7つの家が存在しました。各家の呼称は「参考諸家系図」が編纂された、文久元年(1861)段階における当主名(通称)によるものです(本展では基本的にこの家の呼称を使用)。このうち稲造が生まれた家は「伝家」になります。盛岡藩士は主に盛岡城下を拠点として、盛岡藩に直接仕える「盛岡給人(盛岡支配・城下支配)」と、広大な盛岡藩領の統治を地域ごとに任せられる代官所に付属する「在々給人(三戸給人・花巻給人など代官所の名前を冠する)」とに分かれていました。新渡戸家はもともと花巻給人として出発した家ですが、家を分化させながら時代を経る中で、盛岡給人として活動する家もありました。本家にあたる「因幡家」は、江戸時代初期には盛岡給人となり幕末まで続きます。一方「伝家」は分家して以降、しばらく花巻給人でしたが幕末期に盛岡給人に転換しています。幕末期まで花巻給人として活動していたのは「弥門家」のみでした。このような複雑な盛岡藩の政治体制を踏まえつつ、さまざまな場所で盛岡藩士として活躍した、新渡戸一族の実態をご紹介します。

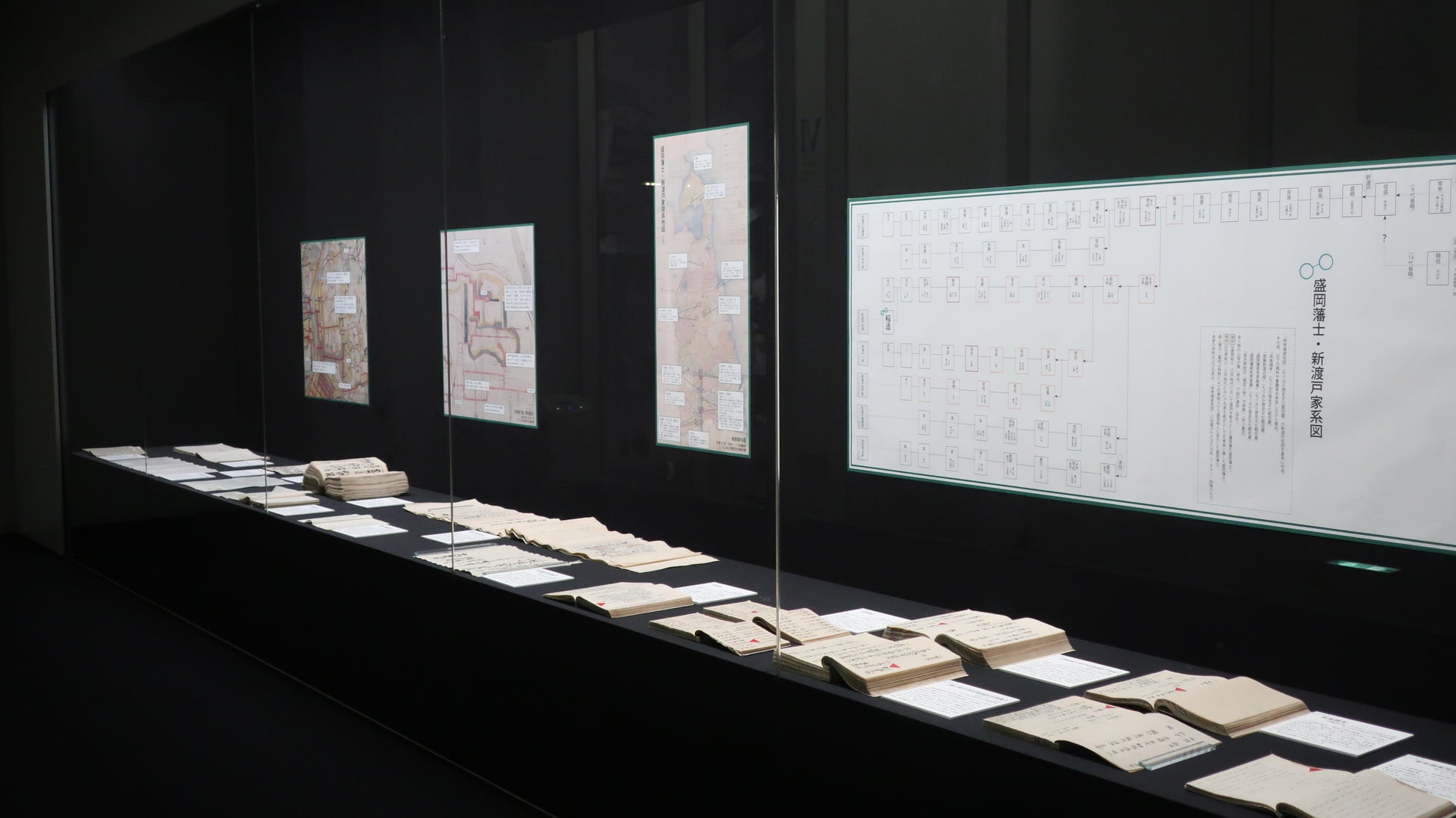

新渡戸家の系図や屋敷があった場所、活躍した場所などをパネルで分かりやすく解説しています。

展示資料(一部)紹介

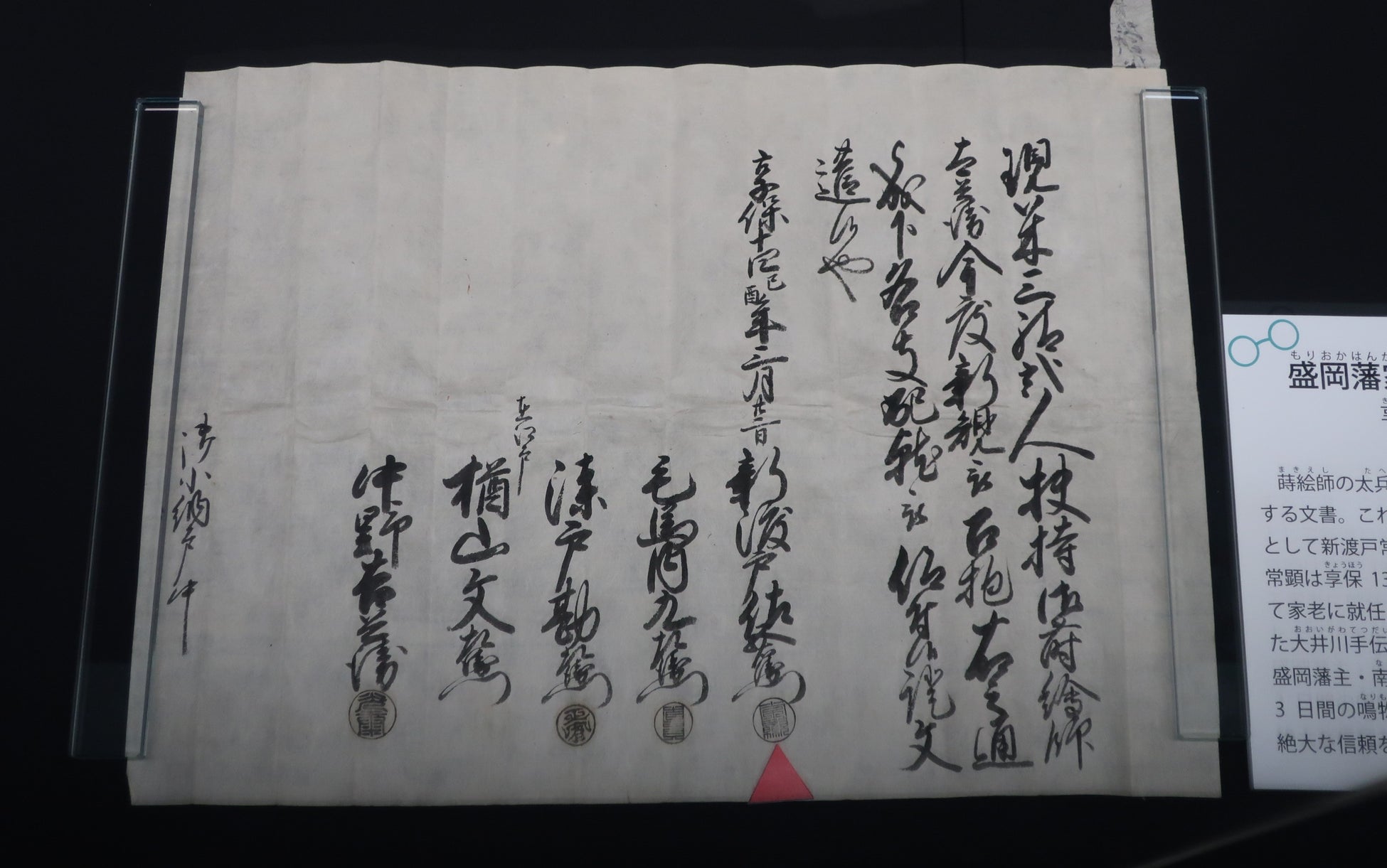

「盛岡藩家老連署証文」 享保14年(1729)

蒔絵師の太兵衛を新規に召し抱えたことを証明する文書。これに署名している5人の家老の1人として新渡戸常顕(佐五右衛門・因幡家)がいる。常顕は享保13年(1728)に新渡戸家として初めて家老に就任し、盛岡藩にとって一大事業であった大井川手伝普請では惣奉行を務めるなど、8代盛岡藩主・南部利視の治世を支えた。

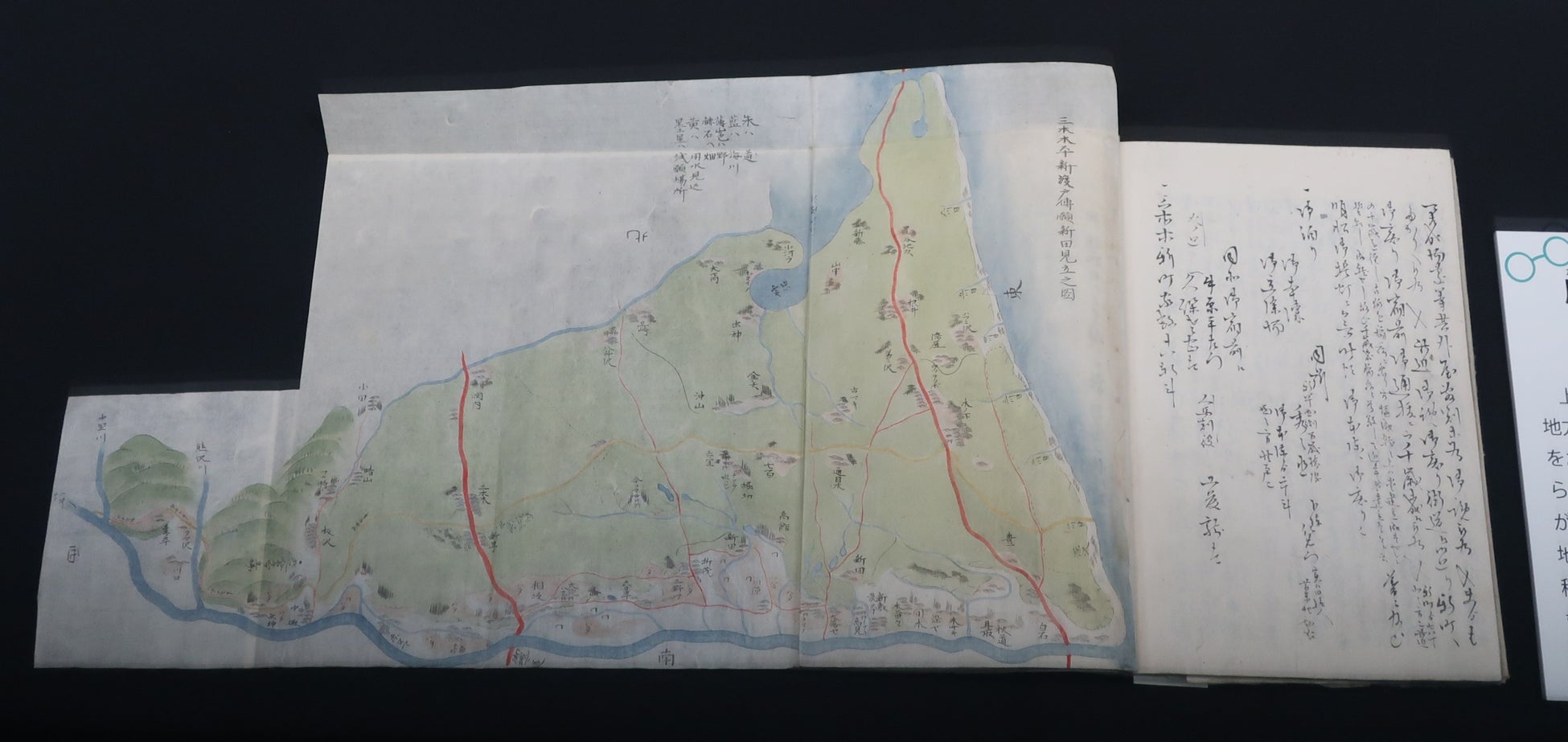

「鹿角扈従日記」 万延元年(1860)

15代盛岡藩主・南部利剛の小姓である上山守古が、鹿角地方巡検に付き従ったときの日記。この時に視察をおこなった、開発中の三本木新田の絵図が収められている。盛岡藩財政再建のため、新渡戸常澄(伝家)が五戸と七戸にまたがる「三本木原」と呼ばれる地域(青森県十和田市)の新田開発を推進した。稲造の祖父である常澄は、盛岡給人としてさまざまな職務に励むなかで、浮沈はあったものの、最終的には105石5斗8升1合の石高を得ている。

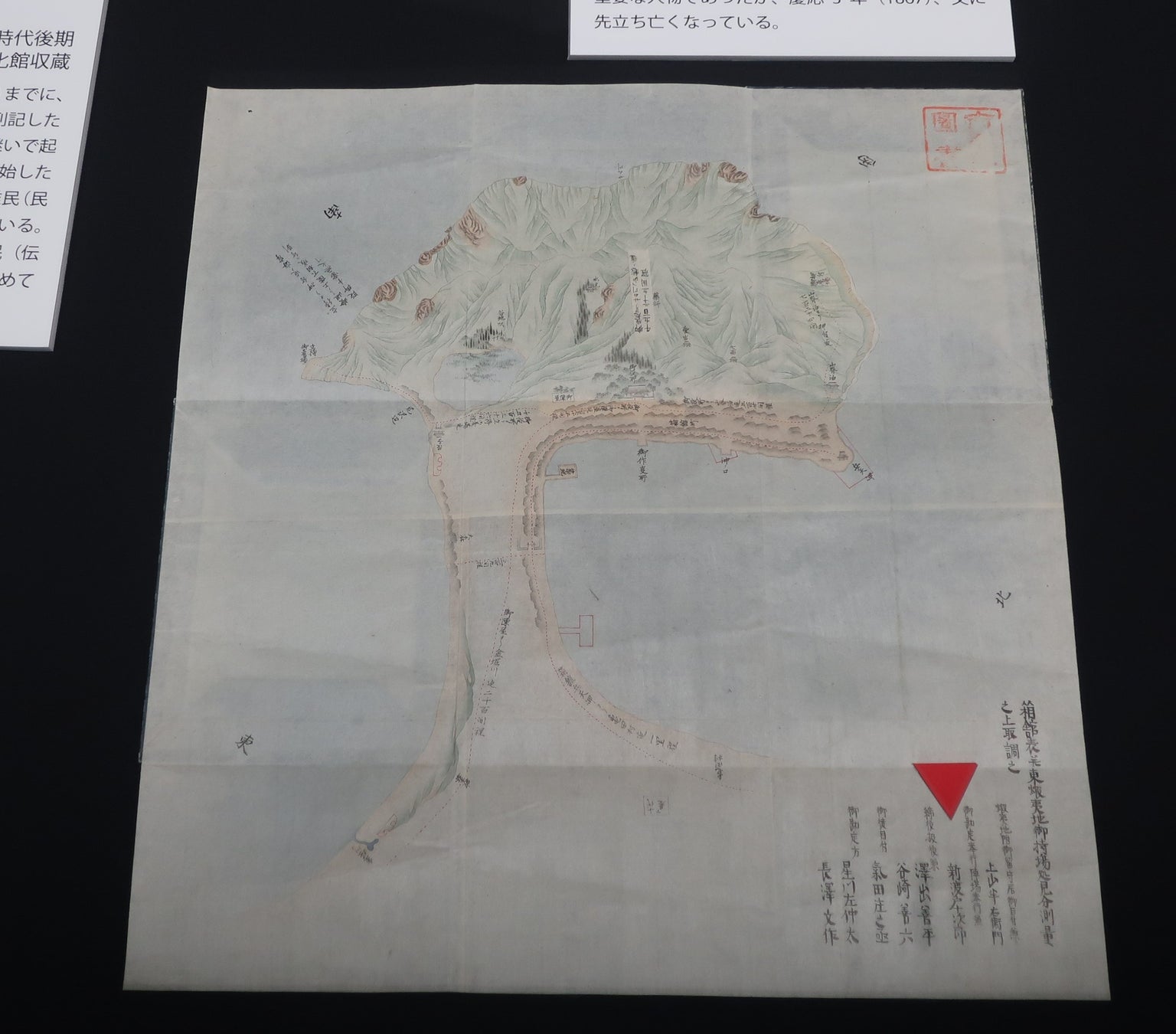

「箱館表縮図」 安政2年(1854)

幕末期の蝦夷地警備に伴って作成された箱館(北海道函館)の絵図。作成者は盛岡藩から派遣された役人たちで、勘定奉行兼陣場奉行として新渡戸常訓(十次郎・伝家)の名も見える。稲造の父である常訓は、勘定奉行など盛岡藩財政に関わる職務を歴任されるほか、父・常澄による三本木新田開発にも深く関与し、幕末の盛岡藩を支える重要な人物であったが、慶応3年(1867)、父に先立ち亡くなっている。

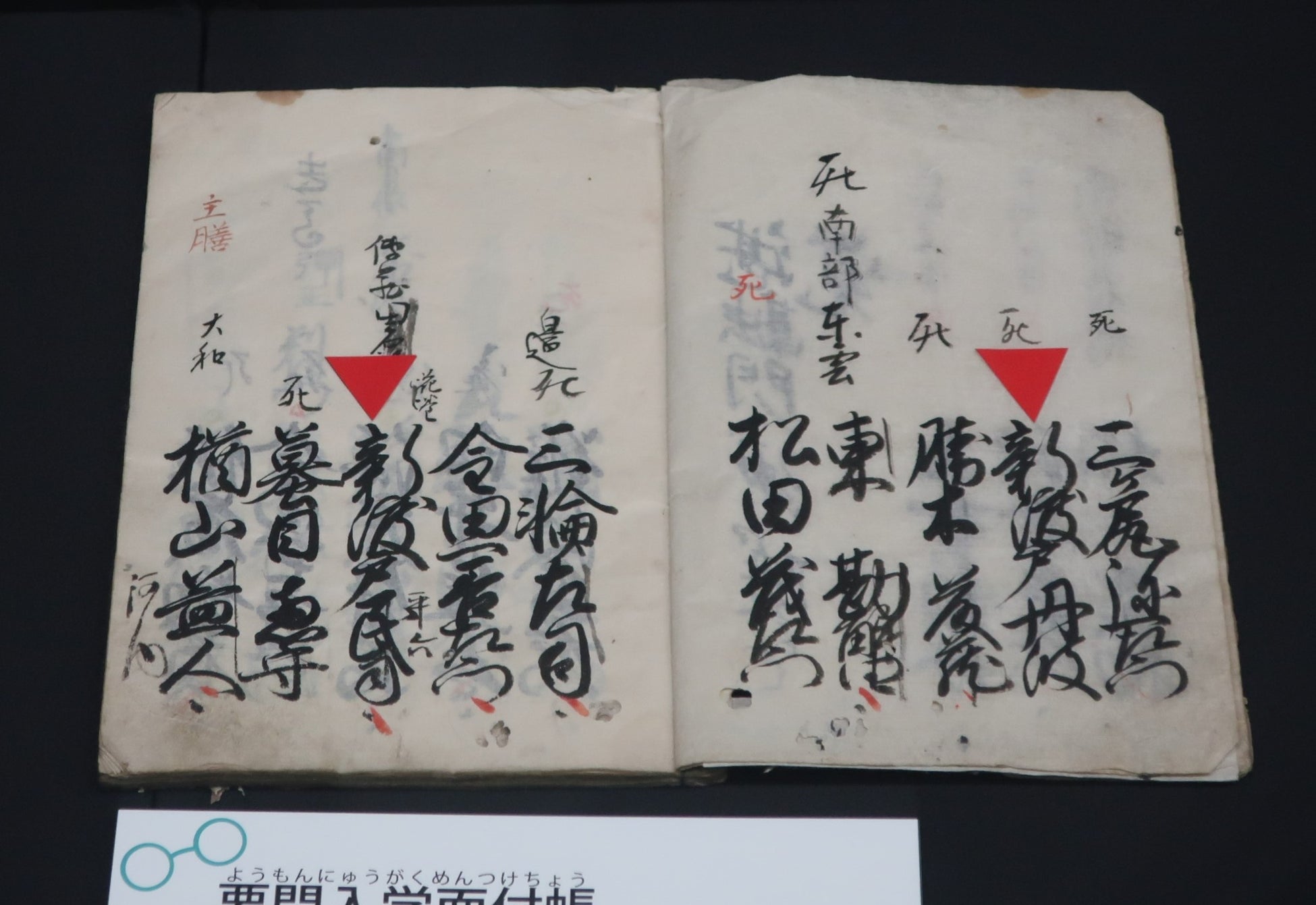

「要門入学面付帳」 江戸時代後期

文化7年(1810)頃から文政7年(1824)までに、要門流兵学に入門した盛岡藩士の名前を列記した帳簿。新渡戸家では、季達(丹波・因幡家)・維民(民司・伝家)をはじめ、複数人が名を連ねている。歴代の新渡戸家からは、季備(因幡家)・維民(伝家)・常澄(伝家)らが、要門流の師範を務めており、兵法学者の家としても知られていた。

もりおか歴史文化館テーマ展「稲造以前のこと -盛岡藩士・新渡戸一族-」は2025年11月17日(月)までの開催です。

もりおか歴史文化館

もりおか・城と城下町フィールドミュージアム

盛岡城跡公園の一角にある町なかミュージアム。1階は無料で、盛岡を代表する祭りや旬の観光情報を紹介。2階展示室(有料)では盛岡藩の歴史や藩主南部家に関わる資料を展示しています。

所在地 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸1-50

電話番号 019-681-2100

URL https://www.morireki.jp

もりおか歴史文化館は、もりおか歴史文化館活性化グループ(株式会社乃村工藝社、公益財団法人盛岡観光コンベンション協会)が指定管理者として運営しています。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像