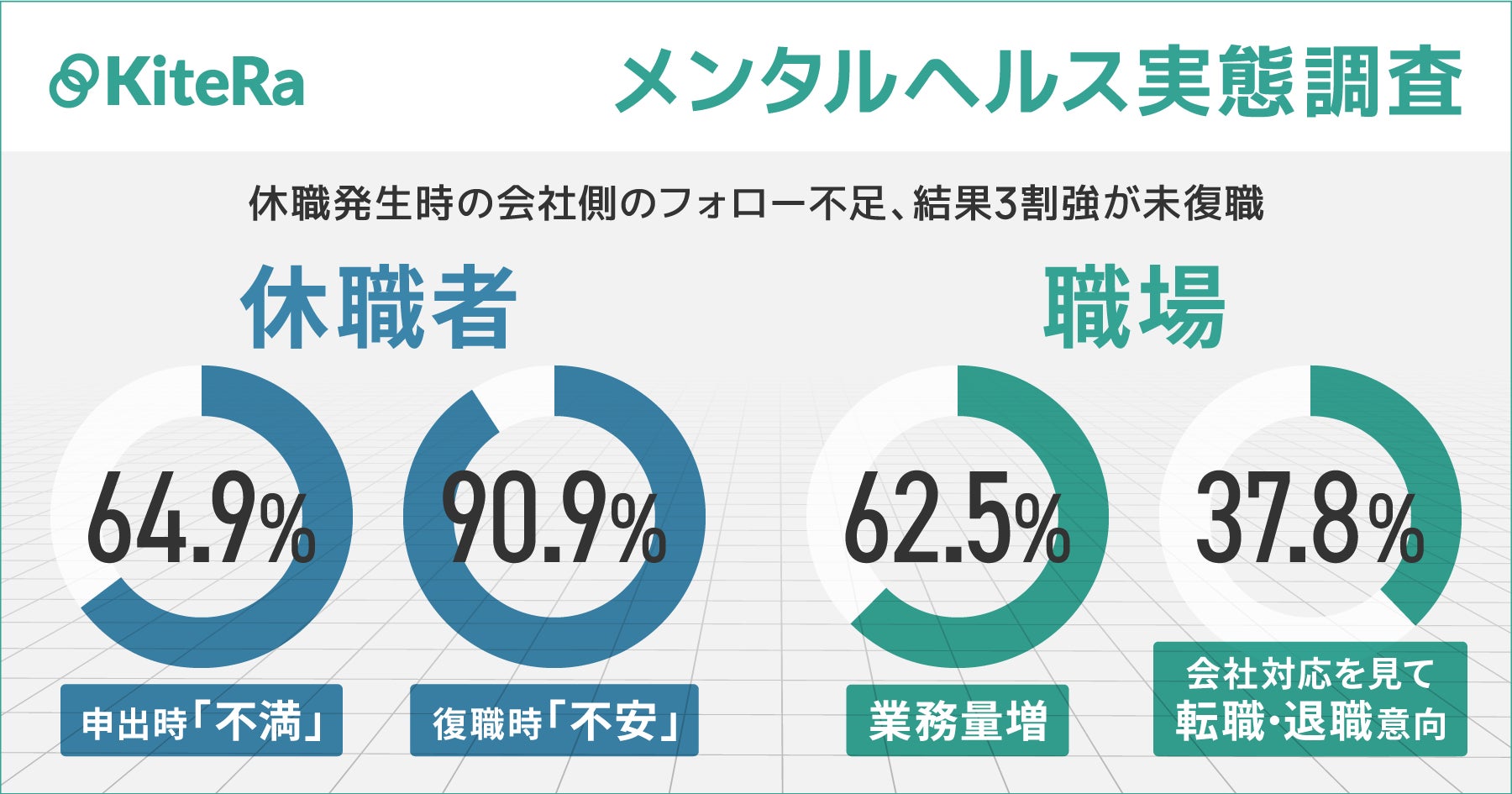

【メンタルヘルス実態調査】休職発生時の会社側のフォロー不足、未復職3割強〜休職者:申出時「不満」64.9%・復職時「不安」90.9%、職場:業務量増62.5%・会社対応を見て転職・退職意向37.8%〜

●会社フォロー「施策なし」30.4%●休職・復職規程は7割整備も、現場での機能は約4割

「安心して働ける世界をつくる」をミッションに掲げ、社内規程DXサービス「KiteRa Biz(キテラビズ)」と社労士向けサービス「KiteRa Pro(キテラプロ)」を提供する株式会社KiteRa(代表取締役 執行役員 CEO:植松隆史、本社:東京都港区、読み:キテラ、以下「当社」)は、全国のビジネスパーソンを対象とした「メンタルヘルスに関する実態調査」を実施しました。本調査は、当事者(休職経験者)と職場(休職者がいた職場の正社員)の二軸で構成し、休職の申し出・引き継ぎ・復職といった各局面を横断して実態を把握しています。

本調査の結果、休職者が発生した時の会社側のフォロー(業務割り振り・規程順守・情報共有の配慮)が足りず、休職者本人、そして休職者が所属していた部署の正社員両方が不安・不満を持っている実態が明らかとなりました。休職・復職は個人の健康課題にとどまらず、組織の運用やコミュニケーションの在り方とも密接に関わるテーマであり、その取り扱いは職場の安心・安全や生産性にも影響します。

なお、本調査は、会社の体制・規程・フォロー(支援)が現場に与える影響を把握し、その結果を「安心して働ける職場づくり」に活かせることを目的として実施しました。当事者が休職・復職の段階で「安心して休める」「安心して復帰できる」こと、そして職場の従業員が「安心して働ける」ことを実現するため、職場におけるメンタルヘルスの実態を可視化しています。

調査サマリー

-

6割超が、休職申出時の会社対応に不満。不満の内訳上位は「配置換えの説明不足」44.1%、「休職制度・手続き案内の不足」39.6%、「退職勧奨」36.7%

-

休職前の引き継ぎは「円滑でなかった」39.7%、休職時の不安は8割超

-

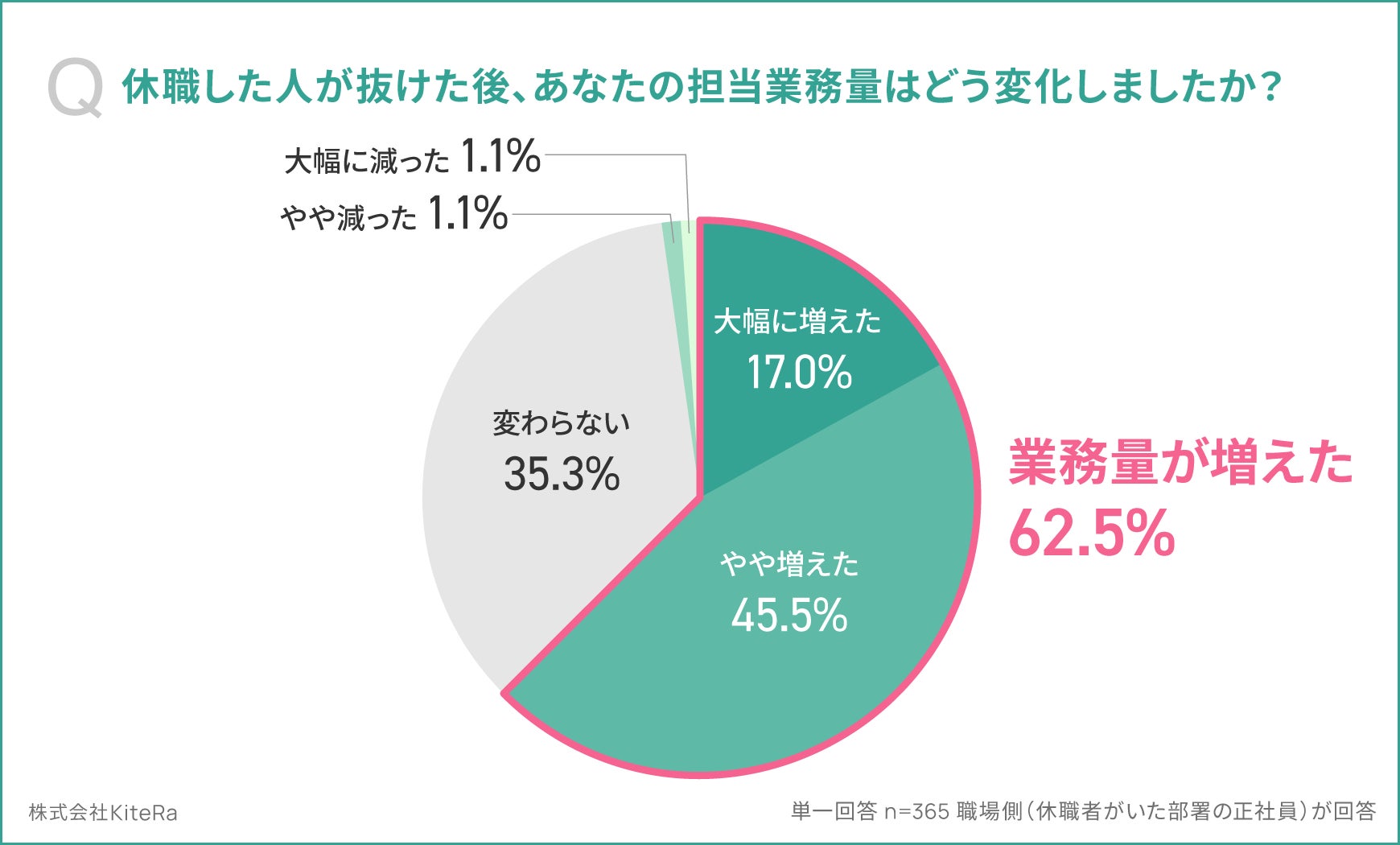

休職者発生後の業務量は「増えた」62.5%

-

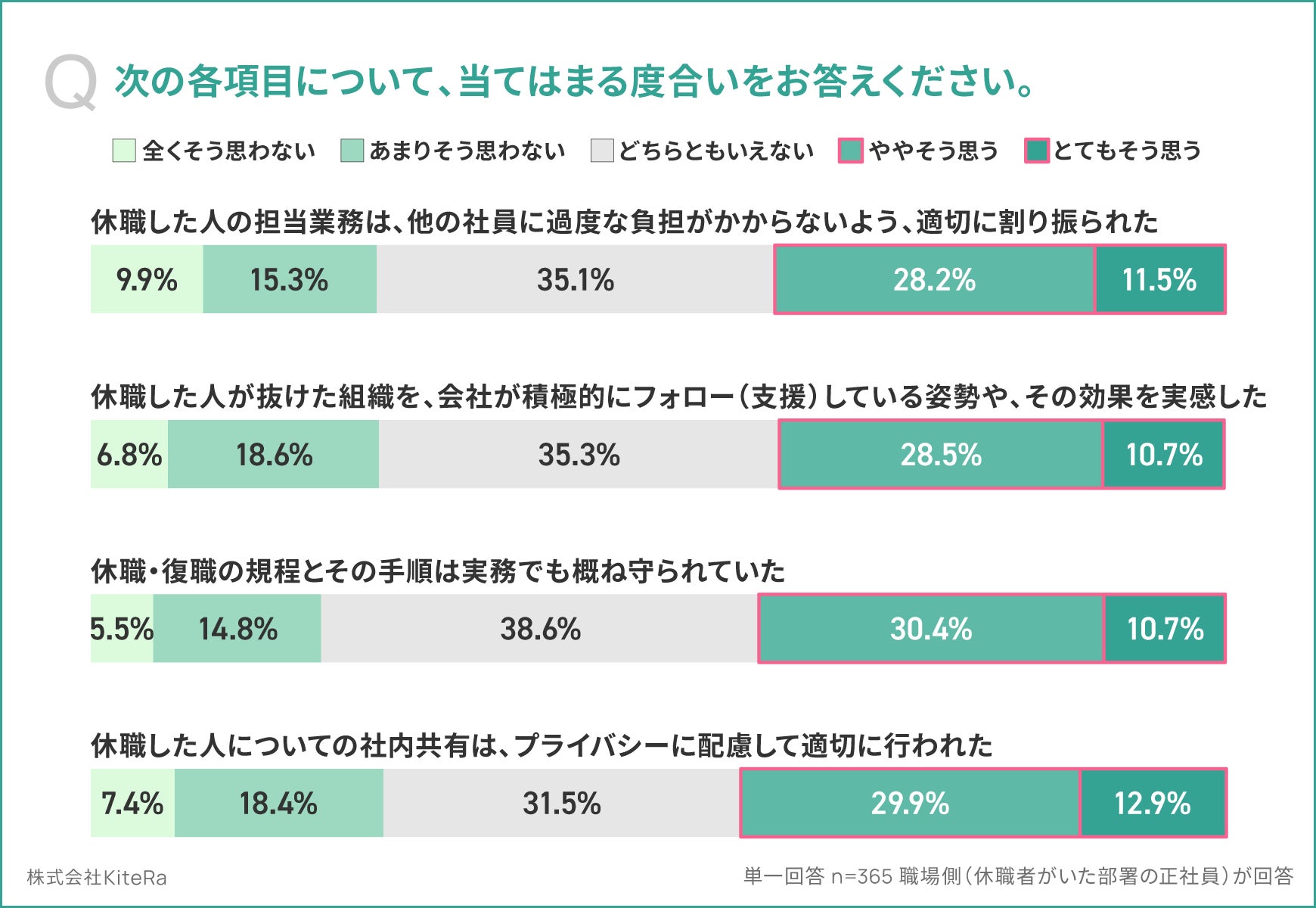

休職者に関連する会社側の取り組み(業務割り振り・会社フォロー姿勢・規程順守・情報共有の配慮)に対し、休職者が所属していた部署の正社員の中で肯定的に評価したのは約4割にとどまる

-

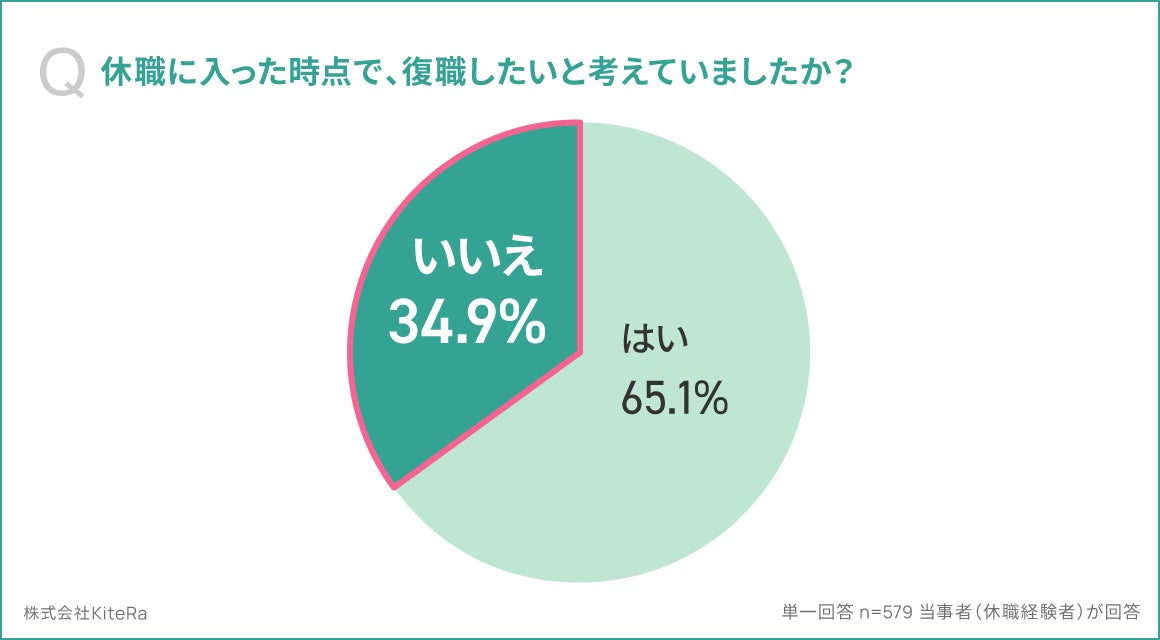

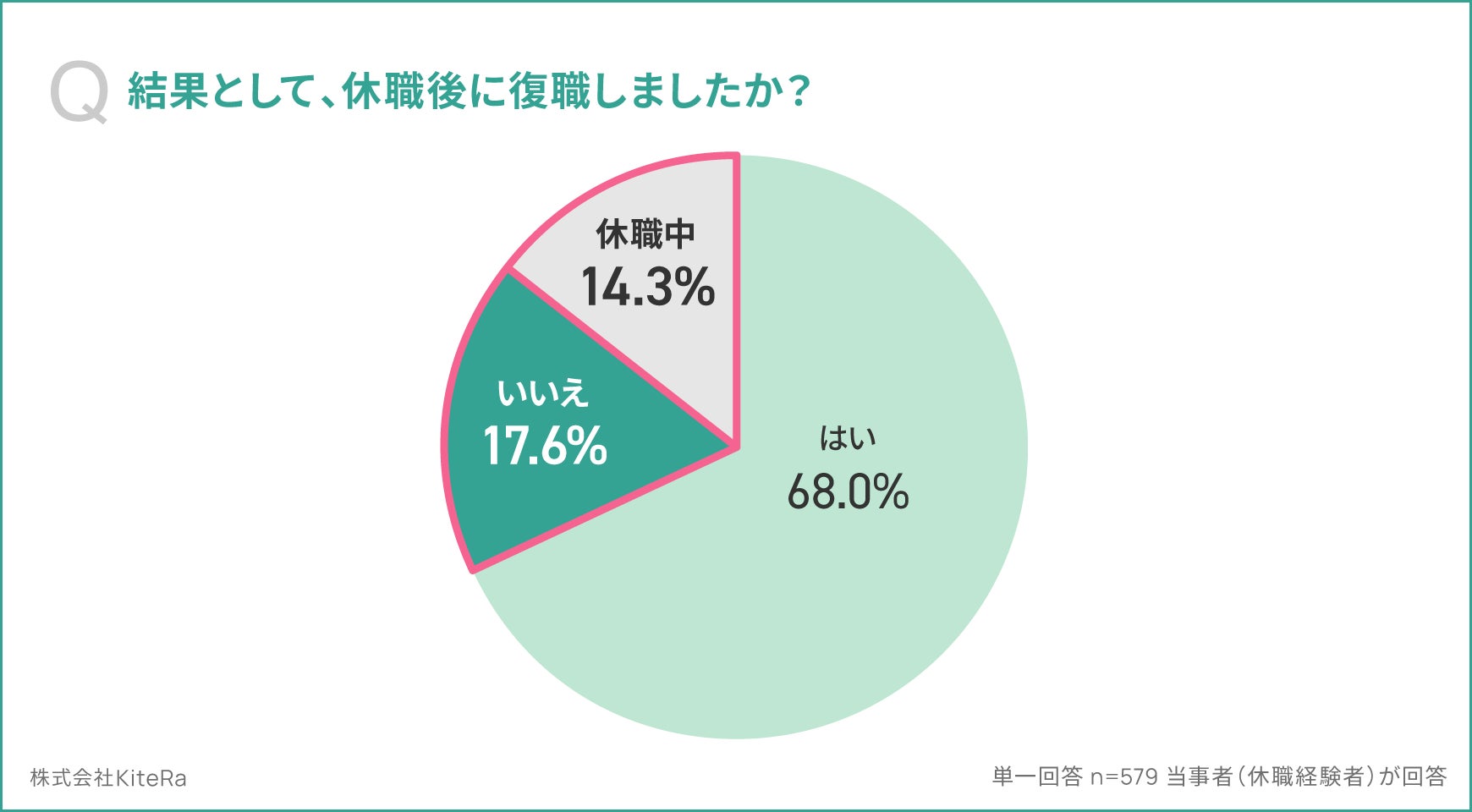

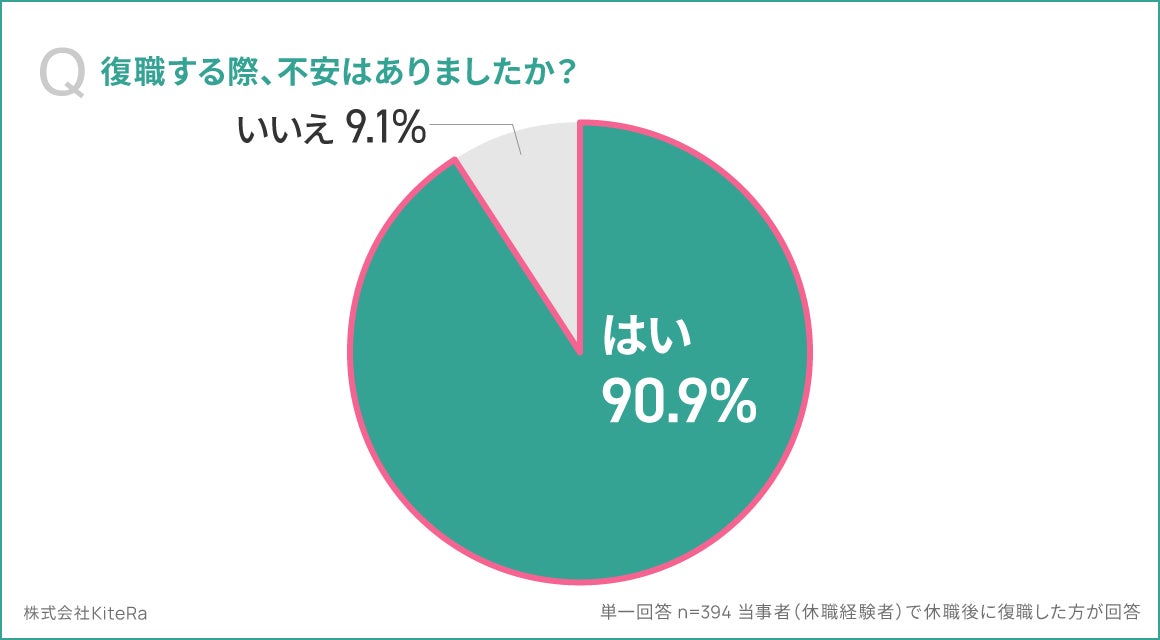

休職時点での復職意思は65.1%。結果として復職は68.0%。復職時の不安は9割以上

-

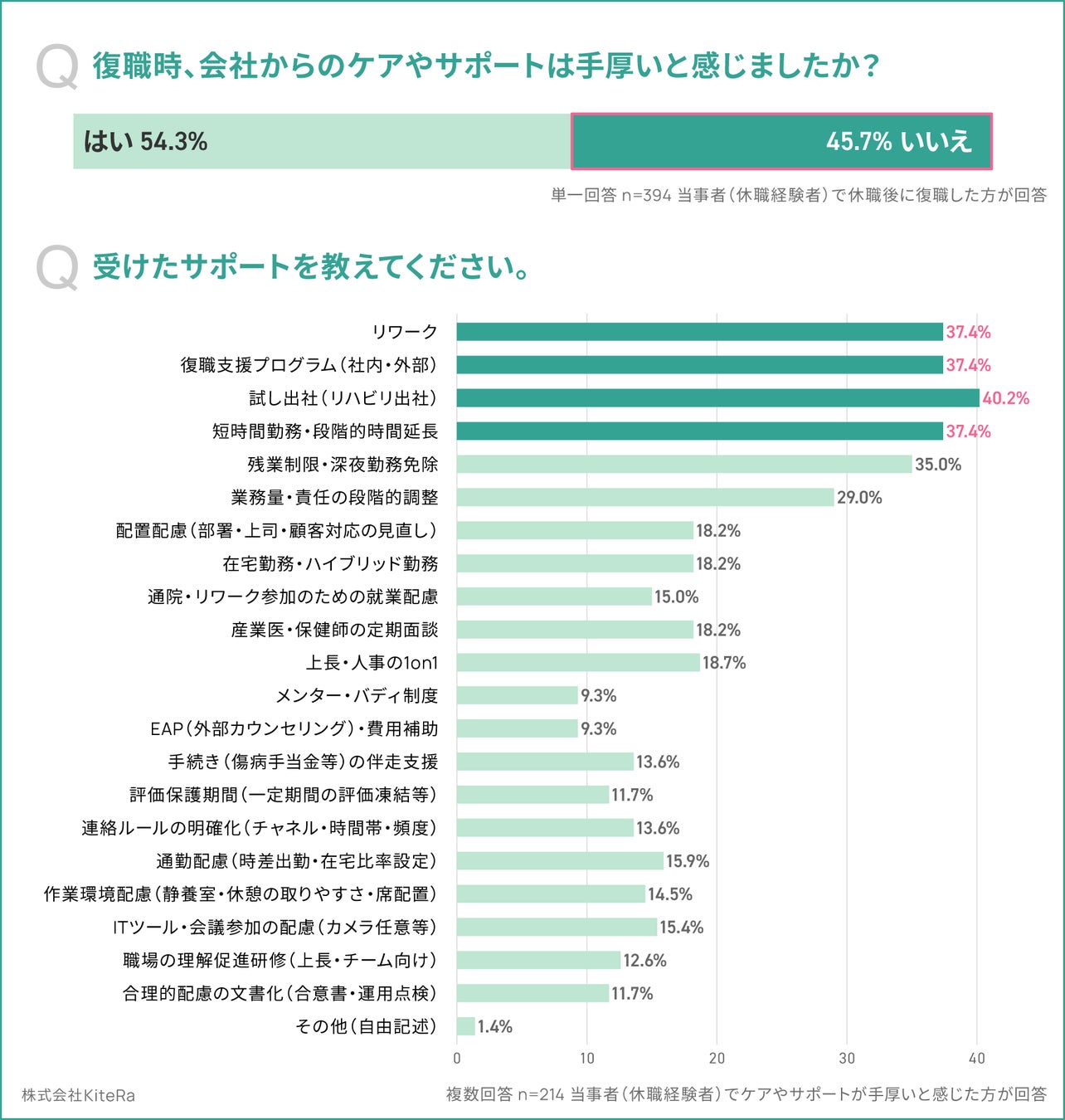

復職時の会社のケアを「手厚い」と感じたのは54.3%。受けた支援の上位は「試し出社」40.2%、「短時間勤務・段階的時間延長」37.4%

-

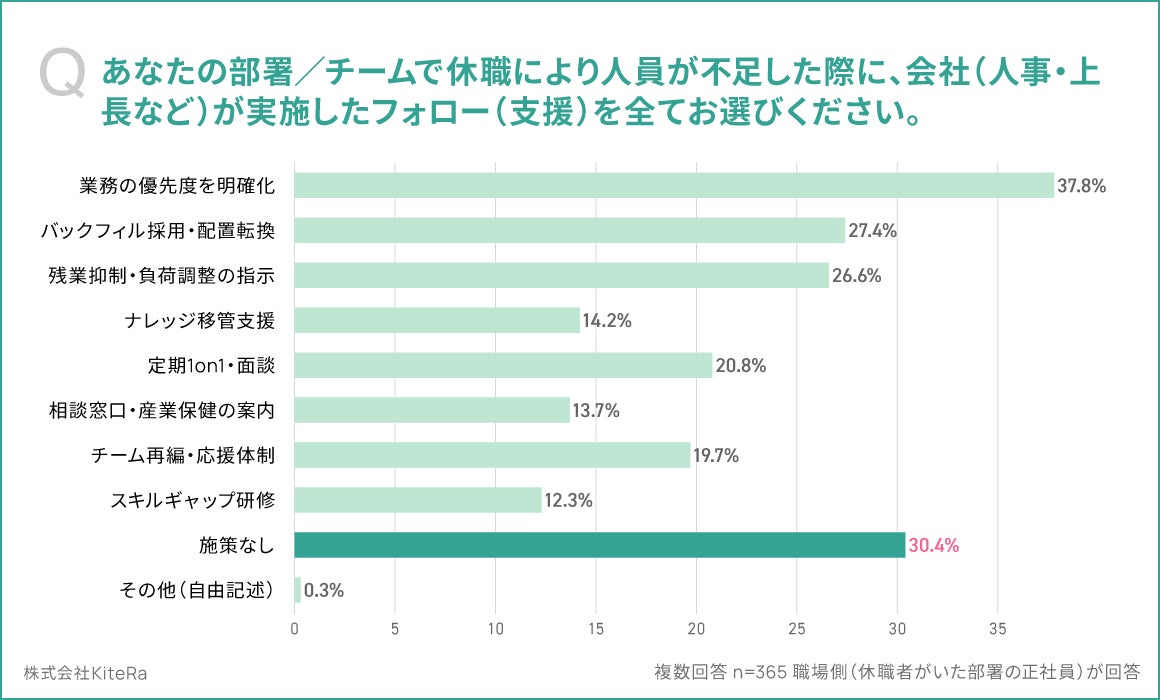

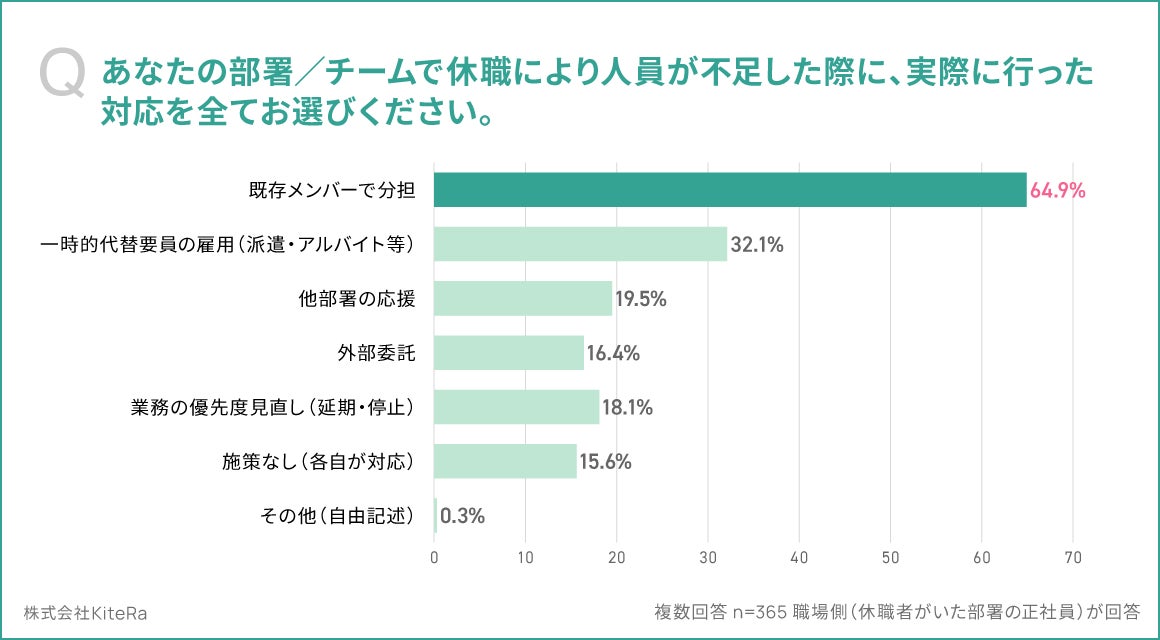

人員不足時の現場対応は「既存メンバーで分担」64.9%。会社のフォローは「業務の優先度を明確化」37.8%、一方で「施策なし」30.4%。復職受け入れ時の支援は「一時的な業務軽減」49.0%が最多

-

休職規程は7割で整備。主な規定項目は「受診勧奨」45.5%、「休職の判断基準」40.3% など

-

復職規程は7割で整備。主な規定項目は「復職の判断基準」51.2%、「試し出社」41.2%など

-

復職後の定着は62.0%。退職理由の上位は「体調の再悪化・再休職」29.9%、「配慮不足(業務量・残業・通勤等)」24.8%

-

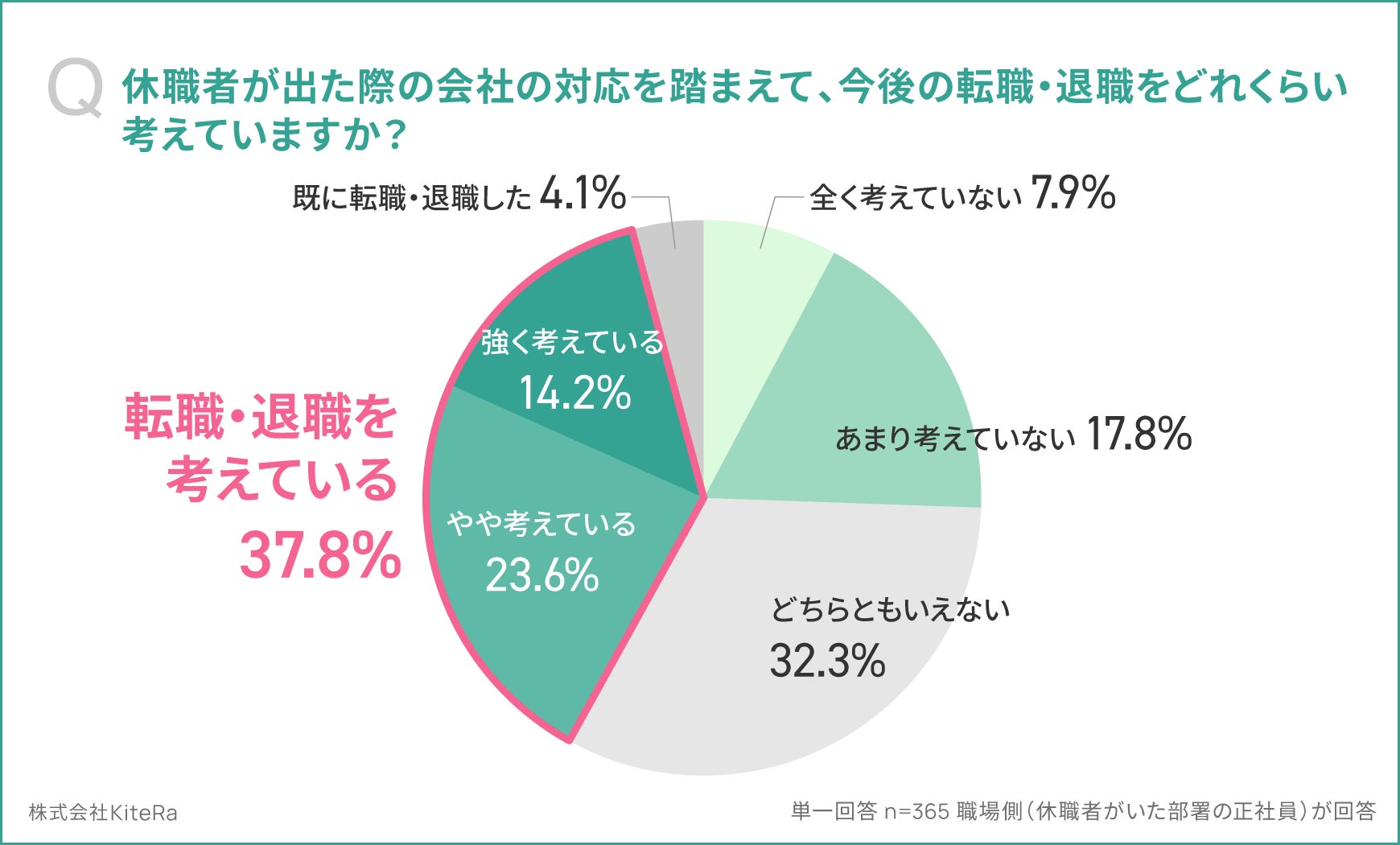

会社の対応を踏まえた転職・退職意向「考えている」37.8%、「既に転職・退職」4.1%

調査結果

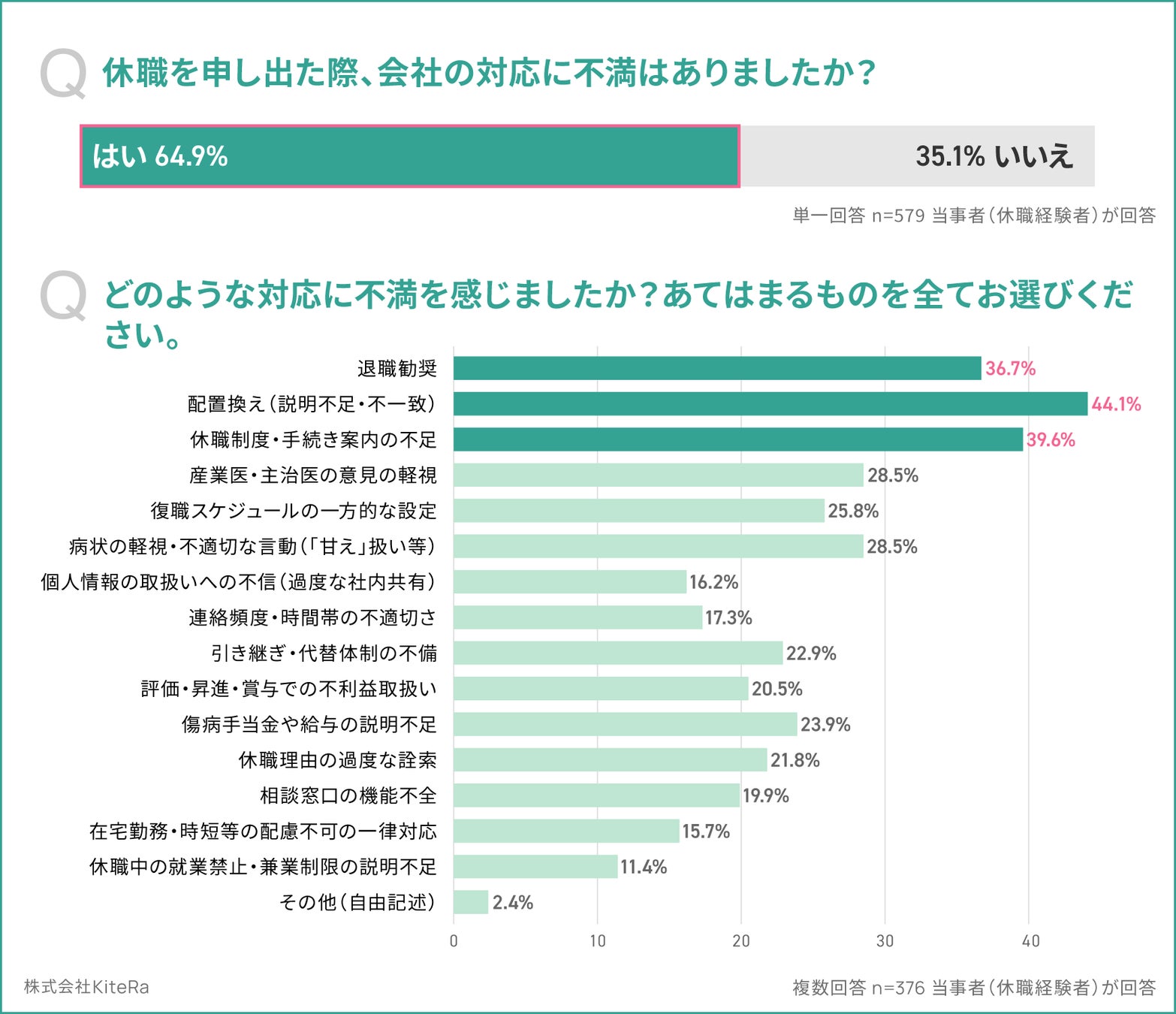

【Q1】6割超が、休職申出時の会社対応に不満。不満の内訳上位は「配置換えの説明不足」44.1%、「休職制度・手続き案内の不足」39.6%、「退職勧奨」36.7%

当事者(休職経験者)に、「休職を申し出た際、会社の対応に不満はありましたか(単一回答)」と質問したところ、「はい」が64.9%、「いいえ」が35.1%でした。

「はい」と回答した方に、「どのような対応に不満を感じましたか。あてはまるものを全てお選びください(複数回答)」と質問したところ、最も多かったのは「配置換え(説明不足・不一致)」が44.1%、次いで「休職制度・手続き案内の不足」が39.6%、「退職勧奨」が36.7%でした。

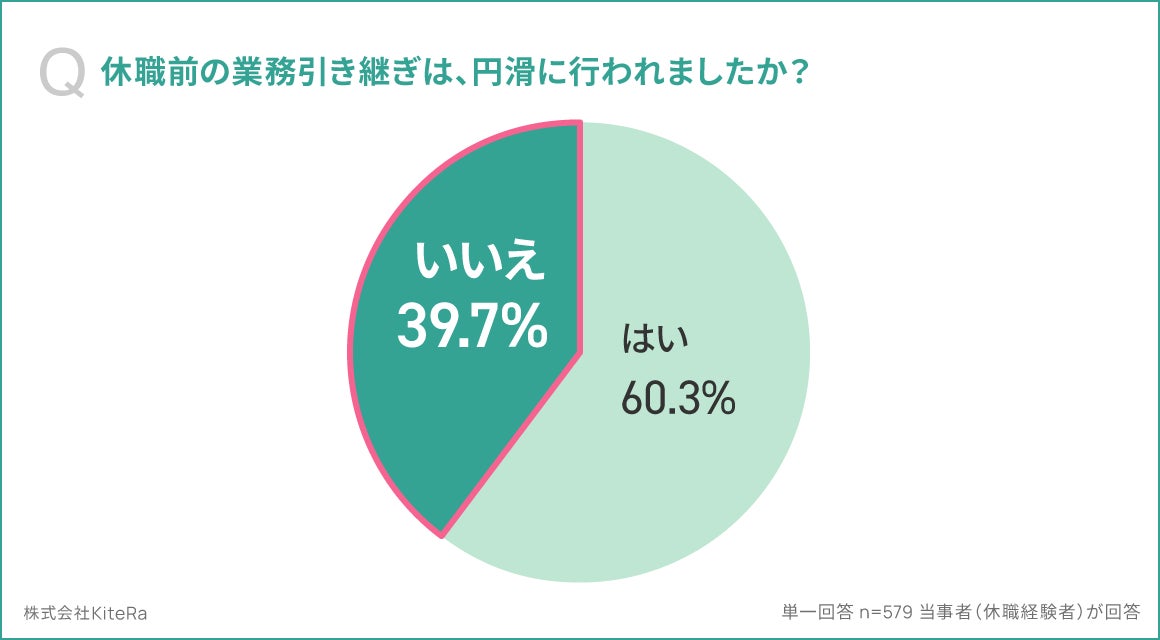

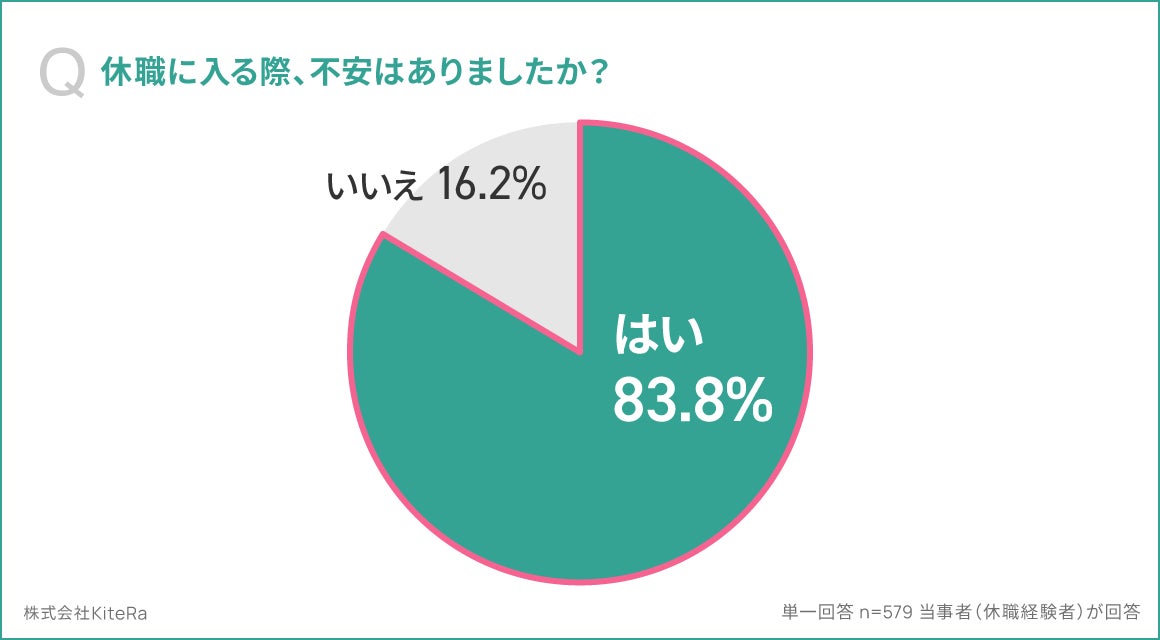

【Q2】休職前の引き継ぎは「円滑でなかった」39.7%、休職時の不安は8割超

当事者(休職経験者)に、「休職前の業務引き継ぎは、円滑に行われましたか(単一回答)」と質問したところ、「はい」が60.3%、「いいえ」が39.7%でした。

さらに、「休職に入る際、不安はありましたか(単一回答)」と質問したところ、「はい」が83.8%、「いいえ」が16.2%でした。

【Q3】休職者発生後の業務量は「増えた」62.5%

職場側(休職者がいた部署の正社員)に、「休職した人が抜けた後、あなたの担当業務量はどう変化しましたか(単一回答)」と質問したところ、「業務量が増えた(大幅に増えた/やや増えた)」が62.5%、「業務量が減った(大幅に減った/やや減った)」が2.2%、「変わらない」35.3%でした。

【Q4】休職者に関連する会社側の取り組み(業務割り振り・会社フォロー姿勢・規程順守・情報共有の配慮)に対し、休職者が所属していた部署の正社員の中で肯定的に評価したのは約4割にとどまる

職場側(休職者がいた部署の正社員)に、休職者に関連する会社側の取り組みについての評価を質問したところ、「休職した人の担当業務は、他の社員に過度な負担がかからないよう、適切に割り振られたと思いますか」に対しての肯定(ややそう思う/とてもそう思う)は39.7%、「休職した人が抜けた組織を、会社が積極的にフォロー(支援)している姿勢や、その効果を実感しましたか」に対しての肯定(ややそう思う/とてもそう思う)は39.2% 、「休職・復職の規程とその手順は実務でも概ね守られていましたか」に対しての肯定(ややそう思う/とてもそう思う)は41.1%、「休職した人についての社内共有は、プライバシーに配慮して適切に行われたと思いますか」に対しての肯定(ややそう思う/とてもそう思う)は42.8%でした。

【Q5】休職時点での復職意思は65.1%。結果として復職は68.0%。復職時の不安は9割以上

当事者(休職経験者)に「休職に入った時点で、復職したいと考えていましたか(単一回答)」と質問したところ、「はい」が65.1%、「いいえ」が34.9%でした。

さらに、「結果として、休職後に復職しましたか(単一回答)」の質問に対し、「はい」が68.0%、「いいえ」が17.6%、「休職中」が14.3%でした。

なお、「結果として、休職後に復職した方」に、「復職する際、不安はありましたか(単一回答)」と質問したところ、「はい」が90.9%、「いいえ」が9.1%という結果となりました。

【Q6】復職時の会社のケアを「手厚い」と感じたのは54.3%。受けた支援の上位は「試し出社」40.2%、「短時間勤務・段階的時間延長」37.4%

当事者(休職経験者)であり「結果として、休職後に復職した方」に、「復職時、会社からのケアやサポートは手厚いと感じましたか(単一回答)」と質問したところ、「はい」が54.3%、「いいえ」が45.7%でした。

さらに、「復職時、会社からのケアやサポートが手厚いと感じた方」に、「受けたサポートを教えてください(複数回答)」と質問したところ、最も多かったのは「試し出社(リハビリ出社)」が40.2%、次いで「短時間勤務・段階的時間延長」が37.4%、「リワーク」が37.4%、「復職支援プログラム(社内・外部)」が37.4%という結果となりました。

「段階的な復帰を支える施策」といった復職の入口整備が中心で、「業務量・責任の段階的調整」(29.0%)や評価保護期間(11.7%)など復職後の運用面の調整は比率が低い傾向が浮き彫りになりました。

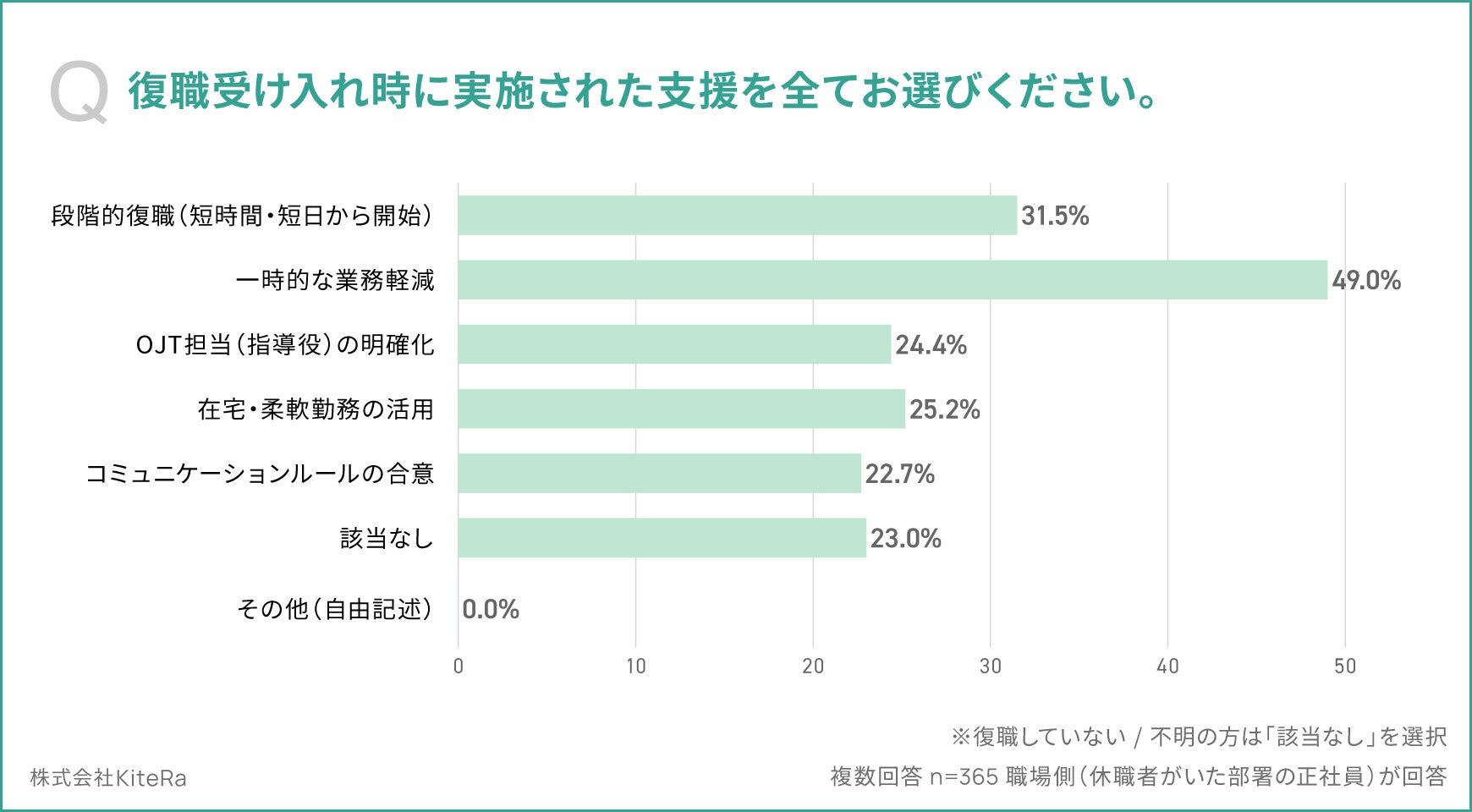

【Q7】人員不足時の現場対応は「既存メンバーで分担」64.9%。会社のフォローは「業務の優先度を明確化」37.8%、一方で「施策なし」30.4%。復職受け入れ時の支援は「一時的な業務軽減」49.0%が最多

職場側(休職者がいた部署の正社員)に、「あなたの部署/チームで休職により人員が不足した際に、会社(人事・上長など)が実施したフォロー(支援)を全てお選びください(複数回答)」と質問したところ、「業務の優先度を明確化」が37.8%と最多、次いで「施策なし」が30.4%、「バックフィル採用・配置転換」が27.4%、「残業抑制・負荷調整の指示」が26.6%でした。

さらに、「あなたの部署/チームで休職により人員が不足した際に、実際に行った対応を全てお選びください(複数回答)」の質問に対し、最も多かったのは「既存メンバーで分担」が64.9%、次いで「一時的代替要員の雇用(派遣・アルバイト等)」が32.1%、「他部署の応援」が19.5%という結果となりました。なお、「施策なし(各自が対応)」と回答した人は15.6%でした。

また、「復職受け入れ時に実施された支援を全てお選びください(複数回答)」の質問に対し、最も多かったのは「一時的な業務軽減」が49.0%、次いで「段階的復職(短時間・短日から開始)」が31.5%、「在宅・柔軟勤務の活用」が25.2%でした。

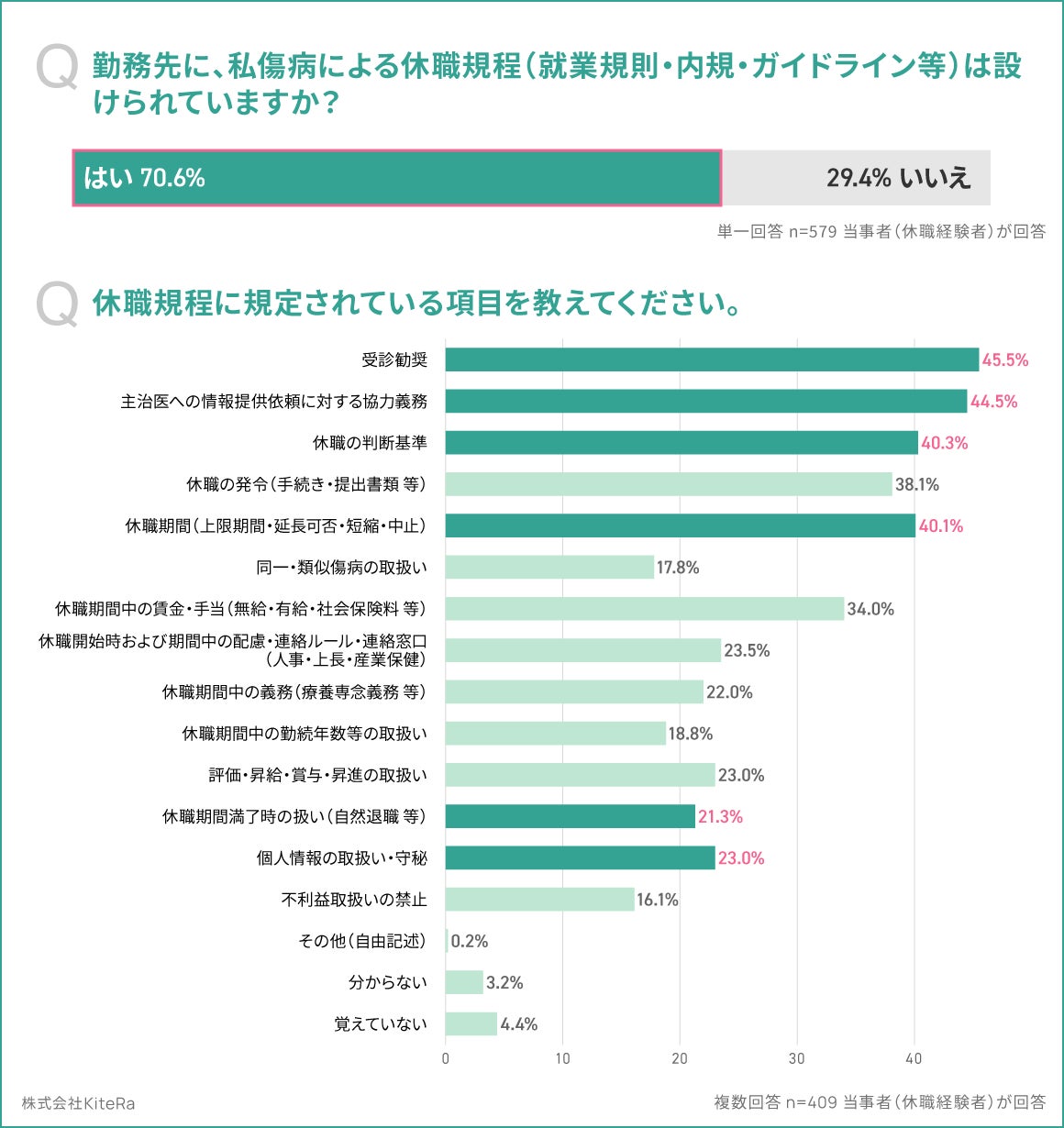

【Q8】休職規程は7割で整備。主な規定項目は「受診勧奨」45.5%、「休職の判断基準」40.3% など

当事者(休職経験者)に「勤務先に、私傷病による休職規程(就業規則・内規・ガイドライン等)は設けられていますか(単一回答))」と質問したところ、「はい」が70.6%、「いいえ」が29.4%でした。

さらに、休職規程が「ある」と回答した方に、「休職規程に規定されている項目を教えてください(複数回答)」と質問したところ、回答が多い順に「受診勧奨」が45.5%、「主治医への情報提供依頼に対する協力義務」が44.5%、「休職の判断基準」が40.3%、「休職期間(上限期間・延長可否・短縮・中止)」が40.1%という結果となりました。

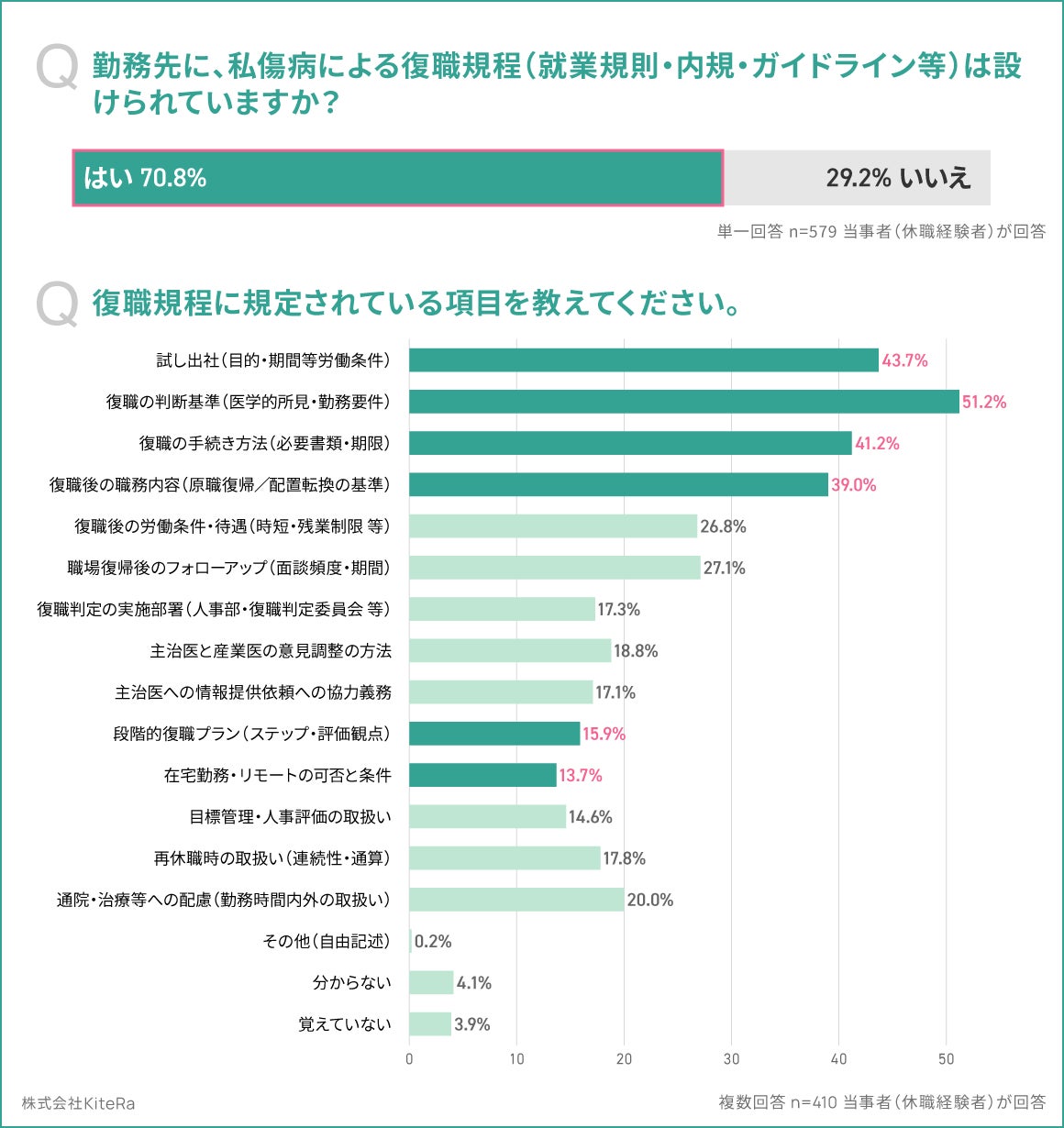

【Q9】復職規程は7割で整備。主な規定項目は「復職の判断基準」51.2%、「試し出社」41.2%など

当事者(休職経験者)に「勤務先に、私傷病による復職規程(就業規則・内規・ガイドライン等)は設けられていますか(単一回答)」と質問したところ、「はい」が70.8%、「いいえ」が29.2%でした。

復職規程が「ある」と回答した方に、「復職規程に規定されている項目を教えてください(複数回答)」と質問したところ、最も多かったのは「復職の判断基準(医学的所見・勤務要件)」が51.2%、次いで「試し出社(目的・期間等労働条件)」が43.7%、「復職の手続き方法(必要書類・期限)」41.2%、「復職後の職務内容(原職復帰/配置転換の基準)」39.0%という結果となりました。

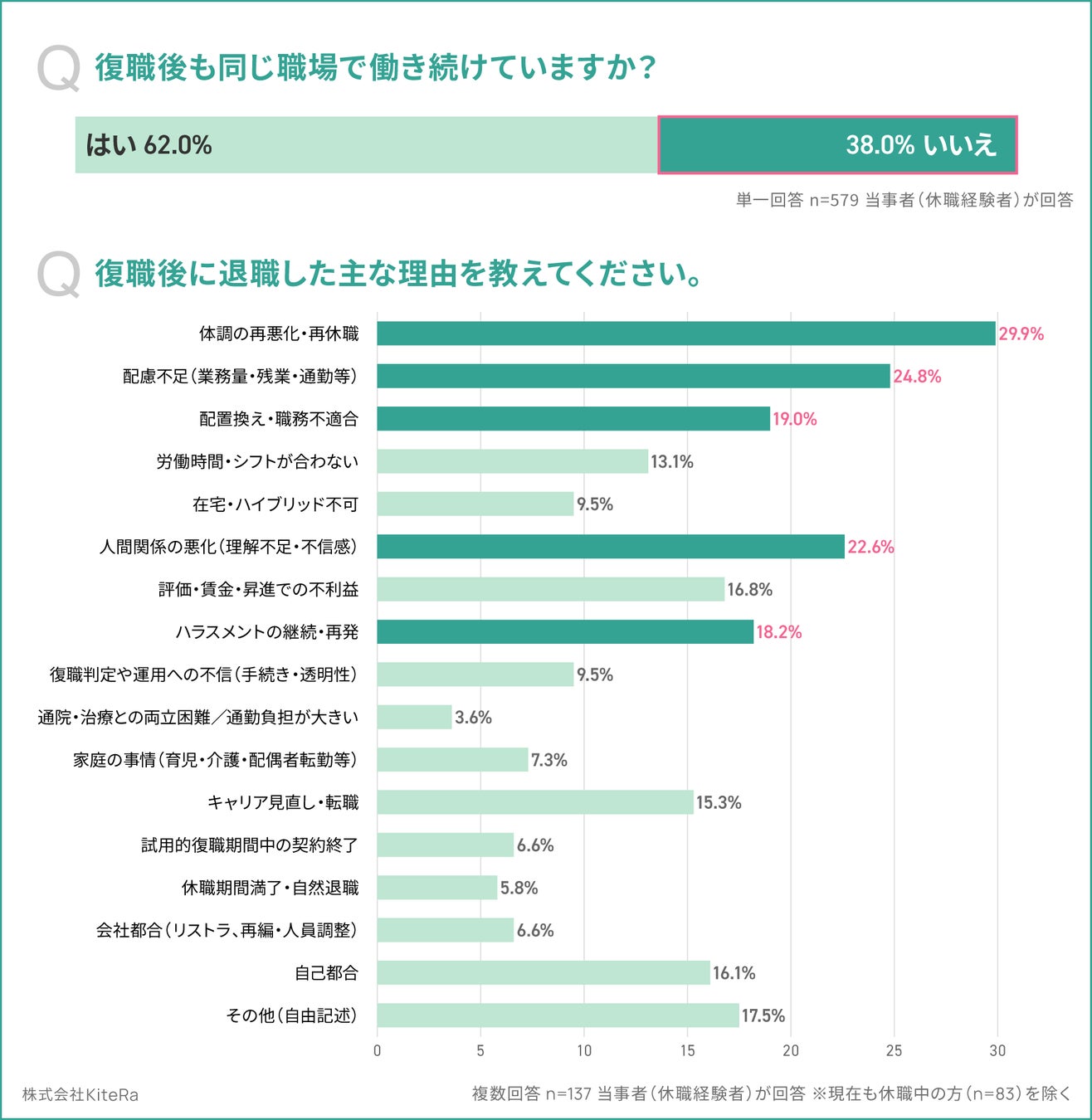

【Q10】復職後の定着は62.0%。退職理由の上位は「体調の再悪化・再休職」29.9%、「配慮不足(業務量・残業・通勤等)」24.8%

当事者(休職経験者)に「復職後も同じ職場で働き続けていますか(単一回答)(過去5年以内の休職経験者・正社員)」と質問したところ、「はい」が62.0%、「いいえ」が38.0%でした。

さらに、復職後に退職した方に、「復職後に退職した主な理由を教えてください(複数回答」と質問したところ、回答が多い順に「体調の再悪化・再休職」が29.9%、「配慮不足(業務量・残業・通勤等)」が24.8%、「人間関係の悪化(理解不足・不信感)」が22.6%、「ハラスメントの継続・再発」が18.2%という結果となりました。

【Q11】会社の対応を踏まえた転職・退職意向「考えている」37.8%、「既に転職・退職」4.1%

職場側(休職者がいた部署の正社員)に「休職者が出た際の会社の対応を踏まえて、今後の転職・退職をどれくらい考えていますか(単一回答)」と質問したところ、「転職・退職を考えている(やや考えている/強く考えている)」が37.8%、「既に転職・退職した」が4.1%、「考えていない(あまり考えていない/全く考えていない)」が25.7%、「どちらともいえない」が32.3%でした。

杜若経営法律事務所 弁護士 岸田鑑彦氏のコメント

休職・復職対応には、休職者と職場双方の理解と配慮が欠かせません。

Q1や10から休職申出と復職の際の不満が多く、これは休職制度が、休職発令要件、休職中の取り扱い、復職時の手続きなど複雑で、直ちに理解しづらいことに起因していると思われます。休職者には、休職中に遵守すべき事項や復職の流れ等を書面で説明することをお勧めします。

また休職規程をあらかじめ社内周知し、制度を理解してもらうことも重要で、それにより対象者も事前に相談しやすくなり、会社も業務の割り振りやフォローがしやすくなります。

再発を理由として離職してしまうケースもあるため、Q6のような試し勤務を取り入れ、継続的な勤務ができるかを見極めることは、再発を回避する有用な方法です。

調査結果から、休職制度に対する双方の理解不足が不満の要因の1つと考えられ、各社の実情にあった休職制度の構築、周知・理解、正しい制度運用が不満解消のポイントになるでしょう。

杜若経営法律事務所 弁護士 岸田鑑彦氏

慶應義塾大学法学部法律学科卒業。平成21年に弁護士登録(第一東京弁護士会)。経営法曹会議会員。訴訟、労働審判、労働委員会等、あらゆる労働事件において使用者側の代理を務めるとともに、労働組合対応として数多くの団体交渉に立ち会う。企業の人事担当者向け、社会保険労務士向けの研修講師も多数務めるほか、『ビジネスガイド』(日本法令)や『先見労務管理』(労働調査会)、労働新聞社など、多数の労働関連誌に寄稿。【著書】『労務トラブルの初動対応と解決のテクニック』(日本法令)、『事例で学ぶパワハラ防止・対応の実務解説とQ&A』(共著)(労働新聞社)、『労働時間・休日・休暇(実務Q&Aシリーズ)』(共著)(労務行政)、『未払い残業代請求の法律相談』(杜若経営法律事務所・編著)(青林書院)、『職場のトラブル解決のヒント』(共著)(労働調査会)

考察

本調査は、休職者が発生した時の会社の体制・規程・フォロー(支援)が現場に与える影響を把握し、その結果を「安心して働ける職場づくり」に活かすことを目的に、当事者(休職経験者)と職場側(休職者がいた部署の正社員)の二軸で、休職申出から引き継ぎ、復職、定着までを横断的に可視化したものです。結果として、休職者が発生した時の会社側のフォロー(業務割り振り・規程順守・情報共有の配慮)が足りず、休職者、そして休職者が所属していた部署の正社員両方が不安・不満を持っている実態が明らかとなりました。

まず、休職の申出段階では「会社対応への不満」が64.9%。主因として「配置換え(説明不足・不一致)」44.1%、「休職制度・手続き案内の不足」39.6%、「退職勧奨」36.7%が上位に挙がり、初動対応における設計と説明の質が問われます。加えて「休職に入る際の不安」は83.8%と高く、申出直後から休職入りまでの初動フェーズで、制度案内・選択肢提示・関与者(上長・人事・産業医等)の役割明確化といった“安心設計”が求められます。これは「復職時の不安」90.9%(復職経験者ベース)とも呼応し、入口(休職入り)と出口(復職)をまたぐ一貫運用の重要性を示唆します。

職場側では、休職発生後に「業務量が増えた(大幅に増えた/やや増えた)」が62.5%で、実際の対応は「既存メンバーで分担」64.9%が最多でした。会社のフォロー(支援)は「業務の優先度明確化」37.8%が最多である一方で「施策なし」が30.4%も存在し、既存メンバーへの分担に寄りがちな傾向や、フォロー施策の設計・実行にばらつきがうかがえます。

規程の整備は「休職規程」70.6%、「復職規程」70.8%と進展する一方、現場での運用に対する肯定は「業務割り振り」39.7%、「会社フォロー」39.2%、「規程遵守」41.1%、「情報共有」42.8%と概ね4割にとどまりました。ルールの有無だけでなく、周知・理解・運用をつなぐ仕組みに課題が集中している可能性があります。

復職面では、会社のケアを「手厚い」と感じたのは約半数(54.3%)でした。そのうち受けた主な支援は「試し出社」40.2%、「短時間勤務・段階的時間延長」37.4%で、復帰の入口整備が中心でした。一方、復帰後の運用に関わる「業務量・責任の段階的調整」29.0%や「評価保護期間」11.7%は相対的に低水準です。「復職後の定着」は62.0%でしたが、離職理由の上位に「体調の再悪化・再休職」「配慮不足」が並び、復職後の負荷・責任・評価の段階設計とモニタリングの必要性が示唆されます。

さらに、組織全体への影響も見過ごせません。職場側において、休職者が出た際の会社対応を踏まえて「転職・退職意向(やや考えている/強く考えている)」は37.8%、「既に転職・退職」は4.1%でした。休職・復職対応は当事者にとどまらず、チームのエンゲージメントや定着にも波及しうるテーマです。プライバシー配慮のもとに透明性の高い情報共有と、社内規程の「現場での運用実感」を高める実装により、当事者が安心して休み、安心して復帰でき、職場の従業員が安心して働ける環境の両立が期待できます。

総じて、「入口(休職入り83.8%)と出口(復職90.9%)の不安」が高い構造と、その背景にある初動設計・現場運用・復帰後運用の連結不足が示されました。申出直後から休職入りまでの“安心設計”(制度案内、選択肢提示、関与者の役割明確化、合意形成)を起点に、復帰後の段階的運用(業務・責任・評価の段階設計とモニタリング)までの動線をつなぐことが、当事者の不安を抑えつつ、現場の負荷平準化とエンゲージメント維持の双方に有効と言えるのではないでしょうか。

調査概要

調査名:メンタルヘルスに関する実態調査

調査方法:インターネットによるアンケート調査

調査期間:2025年9月16日〜19日

調査企画:株式会社KiteRa

有効回答:【①当事者(休職経験者)への質問:Q1,Q2,Q5,Q6,Q8,Q9,Q10】過去5年以内に、業務に起因するメンタル不調で休職したことがある18〜65歳のビジネスパーソン579名

【②職場側(求職者がいた部署の正社員)への質問:Q3,Q4,Q7,Q11,Q12】過去2年以内に、業務に起因するメンタル不調により休職した人が所属部署にいた18〜65歳のビジネスパーソン365名

補足:構成比は小数点第2位を四捨五入

※本調査でいう「ビジネスパーソン」とは、上記①および②の方を指します。

株式会社KiteRaについて

「安心して働ける世界をつくる」をミッションに掲げ、安心して働くためのルール(仕組み)である社内規程をテクノロジーの力で簡単に正しく運用できる社内規程DXサービス、企業向けの「KiteRa Biz」と社労士向けの「KiteRa Pro」を展開しています。今後も社内規程を通じて誰もが安心して働くことのできる世界の実現を目指します。

名称:株式会社KiteRa

所在地:東京都港区北青山1-2-3 青山ビル7階

代表者:代表取締役 執行役員 CEO 植松隆史

設立:2019年4月1日

事業内容:社内規程クラウド「KiteRa」の企画・開発・運営

主要サービス:

企業向けSaaS「KiteRa Biz」 https://kitera-cloud.jp/biz/

社労士向けSaaS「KiteRa Pro」 https://kitera-cloud.jp/pro/

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像