【MUFG】国内の動物園・水族館対象の「MUFG生物多様性保全研究助成基金」を創設

本年6つの動物園・水族館のプロジェクトに支援を決定。生物多様性の保全に貢献します!

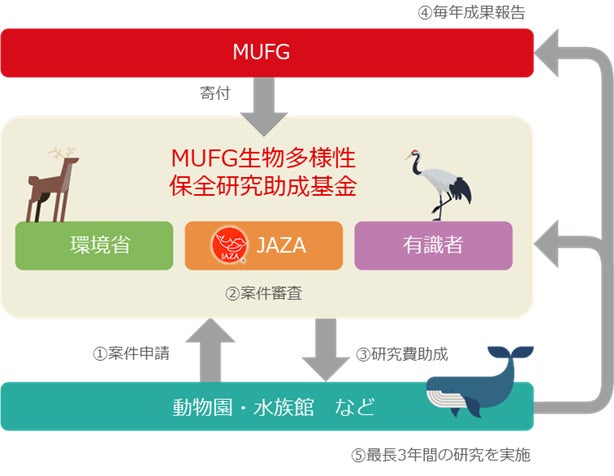

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下MUFG)は、サステナビリティ経営において、持続可能な環境・社会の実現に向け、優先的に取り組む課題(優先課題)を設定しています。優先課題の一つである「持続可能な社会」のうち、「自然資本・生物多様性」に関する取り組みとして、今回、公益社団法人日本動物園水族館協会(以下JAZA)への寄付を通じて、「MUFG生物多様性保全研究助成基金」を創設しました。

欧米の動物園や水族館は、種の保全、調査研究や環境教育など、希少種の飼育下繁殖や地球環境保全において不可欠な役割を担っています。また、生物多様性保全の大切さを楽しく学べるように情報発信にも力を入れています。一方、日本の動物園や水族館は、調査研究にかかる資金が不足しているために、欧米の先進的動物園水族館と比較すると極めて苦しい財政状況となっています。この課題を解決すべく、今回、「MUFG生物多様性保全研究助成基金」を創設し、国内外の希少種や生物多様性の保全に貢献する研究分野や、社会教育に寄与する活動などを支援します。

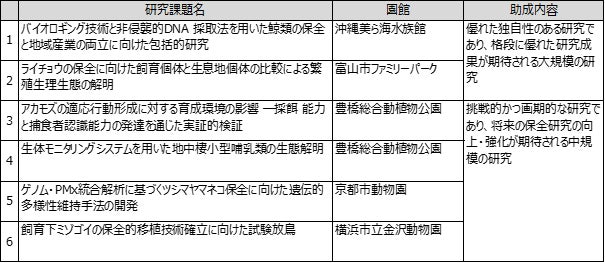

今回、JAZAに加盟している動物園・水族館が主導する生物多様性や地球環境の保全に関連する研究事業を対象に、本基金からの支援を希望する団体を募集しました。研究者や、環境省などの外部有識者を含む選考委員会にて審査を行った結果、以下の表に示した6つの研究に対する支援が決定しました。

その中で、特に優れた独自性のある研究として選ばれた2つの研究についてご紹介します。

■沖縄美ら海水族館 ~バイオロギング技術(※)と非侵襲的DNA(※)採取法を用いた鯨類の保全と地域産業の両立に向けた包括的研究~

沖縄周辺の海域では、絶滅危惧種であるザトウクジラを含む約30種の鯨類が生息しており、観光産業の拡大や漁具による混獲などが及ぼす悪影響が懸念されています。本研究は、沖縄における鯨類の保全と持続可能な地域産業の両立をめざし、以下の3つの課題に取り組みます。

まず、沖縄美ら海水族館の飼育鯨類から得られた行動学的・生理学的情報を収集し、生息域外での調査研究と連携した野生個体の保全に役立てます。

次に、鯨類のストランディング(座礁や迷入)が発生した際に同様の手法で生物学的情報を収集し、保全や混獲防止策に資する基礎的情報の拡充をめざします。

最後に、ホエールウォッチングやホエールスイムツアーがザトウクジラに与える影響をバイオロギング技術とドローンを用いた非侵襲的なDNA採取法で定量的に把握し、持続可能な観光産業のシステム構築をめざします。

本研究は、沖縄美ら海水族館を運営する沖縄美ら島財団総合研究所による長年の調査研究の経験と技術を活用し、関係大学および地域関係者との連携を通じて実現した研究課題です。本研究の成果として、アニマルウエルフェア(動物福祉)に配慮した持続的な観光産業の確立、飼育管理技術の向上、混獲防止策への貢献が期待されます。また、飼育下での研究と連携した複合的かつ非侵襲的な(生体に負担を与えない)研究方法の確立は、希少種のモニタリングや健康評価にも貢献し、鯨類研究の新たな基盤構築に寄与します。

※バイオロギング技術…吸盤を用いて行動記録計を一時的に対象生物に装着することで心拍数や行動データ等を収集する手法

※非侵襲的DNA採取法…対象生物の呼気からDNAを得る手法

■富山市ファミリーパーク ~ライチョウの保全に向け、飼育個体と生息地個体の比較による繁殖生理生態の解明~

日本の固有種であり特別天然記念物にも指定されているライチョウ(Lagopus muta japonica)は、本州中部に位置する日本アルプスの標高2,200m以上の高山帯に生息する鳥で、富山県,長野県,岐阜県のシンボルとして“県鳥”にも指定されています。地球温暖化などの影響を受けて現在絶滅の危機に瀕しており、個体数は1980年代の約3,000羽から2000年代には2,000羽弱に減少しました。これを受け、2012年に「ライチョウ保護増殖事業計画」が策定され、2015年からJAZAと環境省信越自然環境事務所とが連携し、飼育繁殖技術の確立や保全のための普及啓発などを進めています。

近年、本事業では長野県の中央アルプスで飼育下繁殖個体の野生復帰(再導入)に取り組み、一定の成果をあげており、今後は野生復帰個体群が自然界で持続的に生存できるかを監視していくことになっています。また、これまでの事業評価の結果、いくつかの技術的課題が残されており、今後も隔離分布しているライチョウの生息状況に応じて、飼育下繁殖個体の野生復帰に対応できる個体群を動物園などで維持するための技術確立が急がれます。

これらのことから、本研究では、ライチョウの保全に向けた飼育個体と野生個体の比較による繁殖生理や生態の解明を目的に、以下3つの課題に取り組みます。1つ目の課題では、飼育下の孵化率・育雛率の向上をめざし、産卵時期や環境要因の影響を調査します。2つ目は、域内および域外における遺伝的多様性の維持を目的として、雄個体からの精液採取および保存技術の確立に取り組むとともに、人工授精手法の効率化を推進します。 最後3つ目の課題では、調査が十分ではない御嶽山での調査を進め、人材育成と調査実施体制を強化することを目的として、長野県や富山県などの圏域を超えた連携協力により生息数調査(なわばり調査)を行うとともに、野生個体群を対象とした繁殖生理の調査を行います。

これらの研究は、高山帯という特殊環境に生息するライチョウの生理成体を解明し、飼育下繁殖技術の向上や遺伝的多様性の維持を進めるとともに、野生復帰技術を確立し、ライチョウの長期的な保全に貢献することが期待されます。

MUFGは、パーパス「世界が進むチカラになる。」の実現に向けて、社会、お客さまをはじめとする全てのステークホルダーの課題に徹底的に向き合い、その解決に取り組んでいます。MUFGは、「地球と生きもののより良い未来のためにともに行動する」というJAZAの方針に共感し、共に動物園や水族館を支援し、来園者や地域の皆さんに広く生物多様性保全の重要性を伝える取り組みを進めていきます。

すべての画像