「変額保険(V1)(就労不能・介護保障型)」の販売件数が10万件を突破!若者の投資学習は「SNSが教科書」日本全国の20~24歳の学生・社会人1,353名に聞いた「投資学習に関する実態調査」

SOMPOひまわり生命保険株式会社(代表取締役社長:久米 康樹、以下「当社」)は、変額保険(V1)(就労不能・介護保障型)(2023年5月発売)の販売件数が10万件を突破しました。

この節目を契機として、若者の投資の学習スタイルやデビュー動機を調査するため、北海道から九州まで全国8エリアにわたり、20~24歳の学生・社会人1,353名を対象に「投資学習に関する実態調査」を実施しましたので、調査結果を公表します。本調査を通じて、新NISAの普及やSNSでの情報拡散を背景に、若年層の投資への関心は高まっていることが分かりました。

一方で、「損をしそう」「何を信じればいいか分からない」といった不安も根強く、保障と資産形成を兼ね備えた“安心して始められる資産形成手段”として、変額保険への関心が高まっている可能性があることも明らかになりました。

また、変額保険の第2弾商品として、死亡・高度障害保障に特化した「変額保険(V2)(死亡保障型)」を2025年12月から新たに発売し、より幅広いお客さまのニーズに応える商品ラインアップを拡充していきます。

1. 調査サマリー

<1>SNS世代の投資学習スタイル「SNSで勉強」が主流

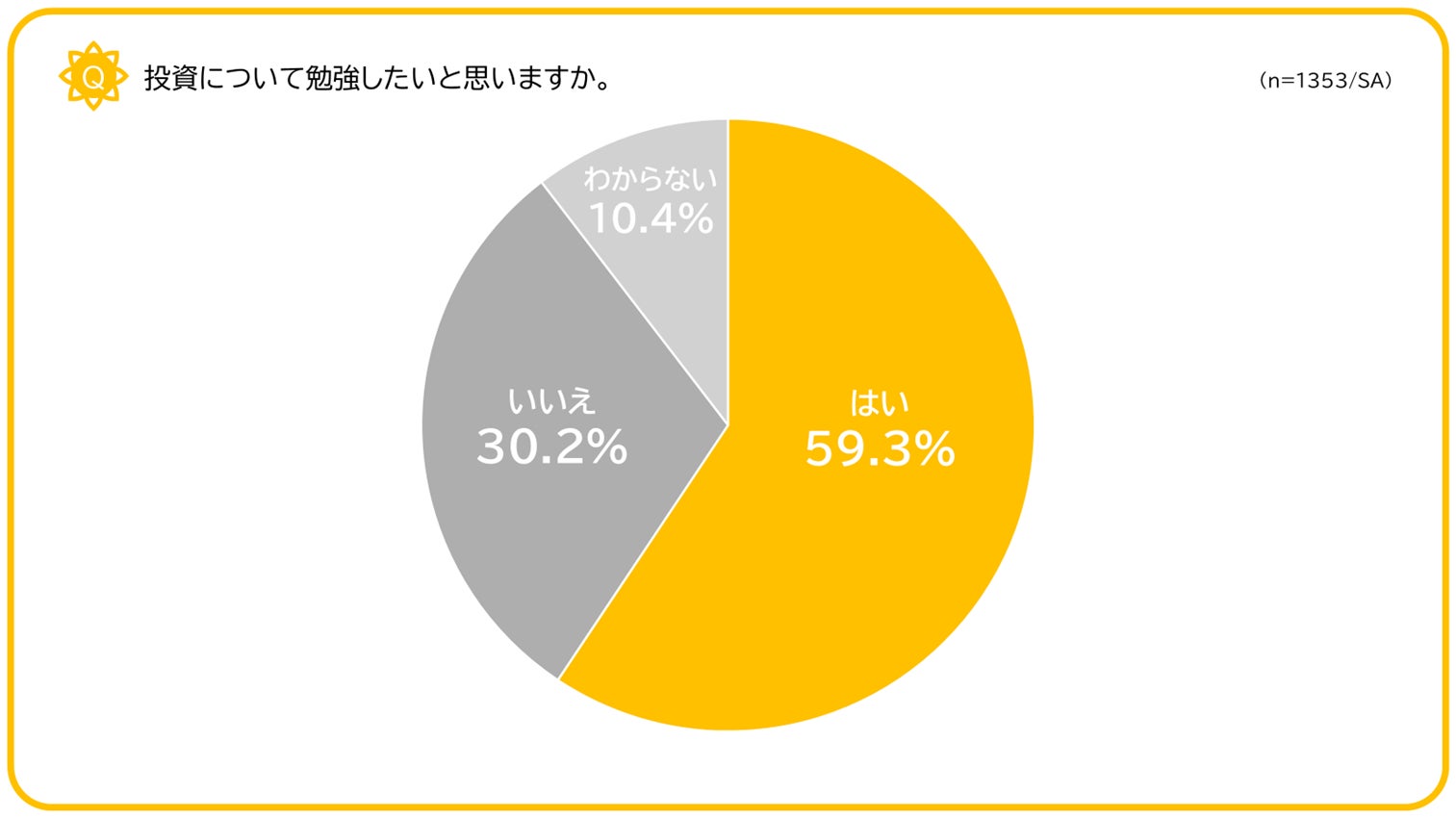

・若者の半数以上が「投資を勉強したい(59.3%)」と回答

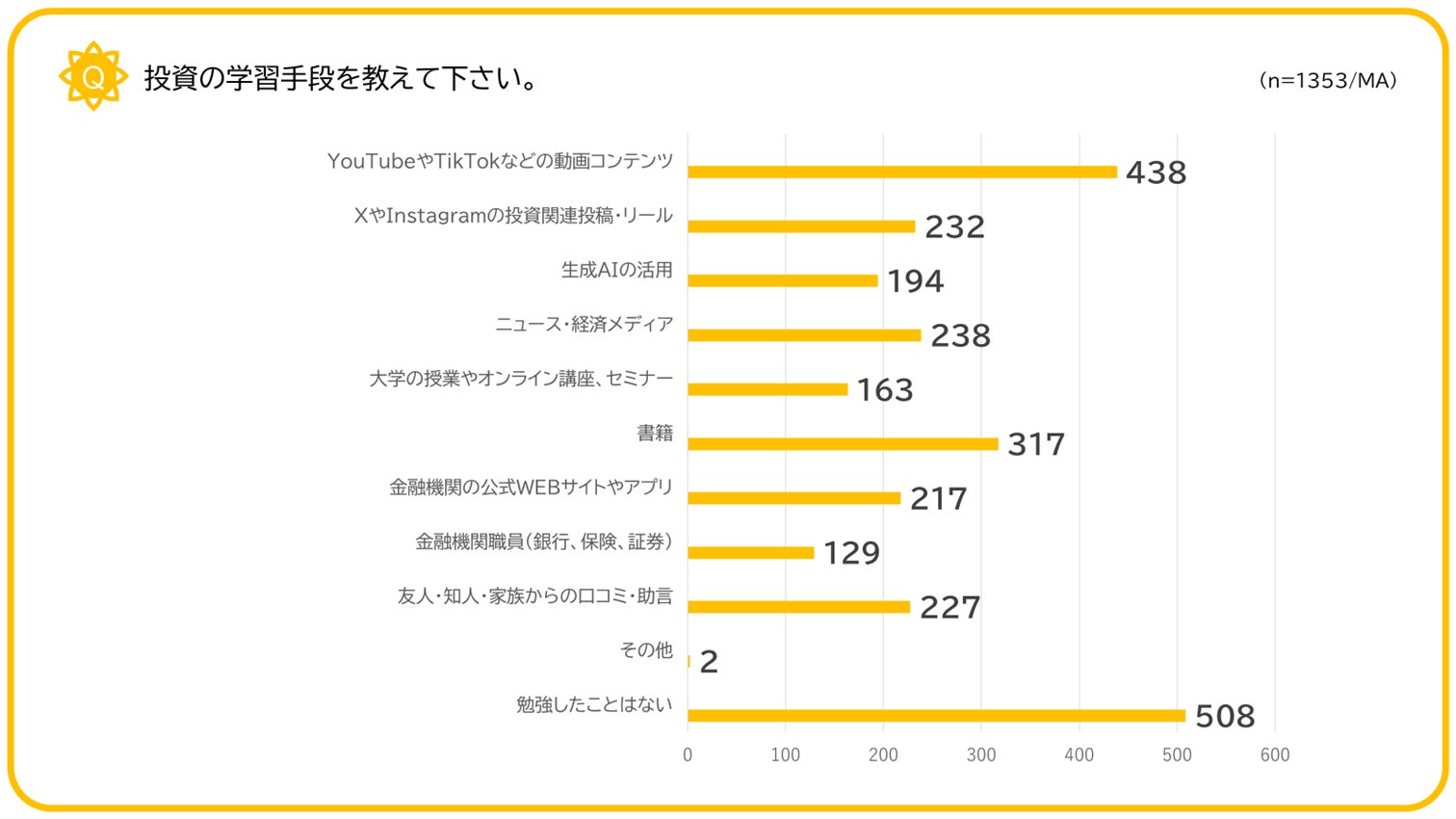

・投資の学習手段としては、「YouTubeやTikTokなどの動画コンテンツ」(438件、32.4%)が最も多く、次いで「書籍」(317件、23.4%)「ニュース・経済メディア」(238件、17.6%)「XやInstagramの投資関連投稿・リール」(232件、17.1%)となった。

<2>地域別に見る投資デビューの動機

・「将来の資産形成のため」や「老後の生活資金が不安だから」がどの地域でも比較的高い比率を占めている。

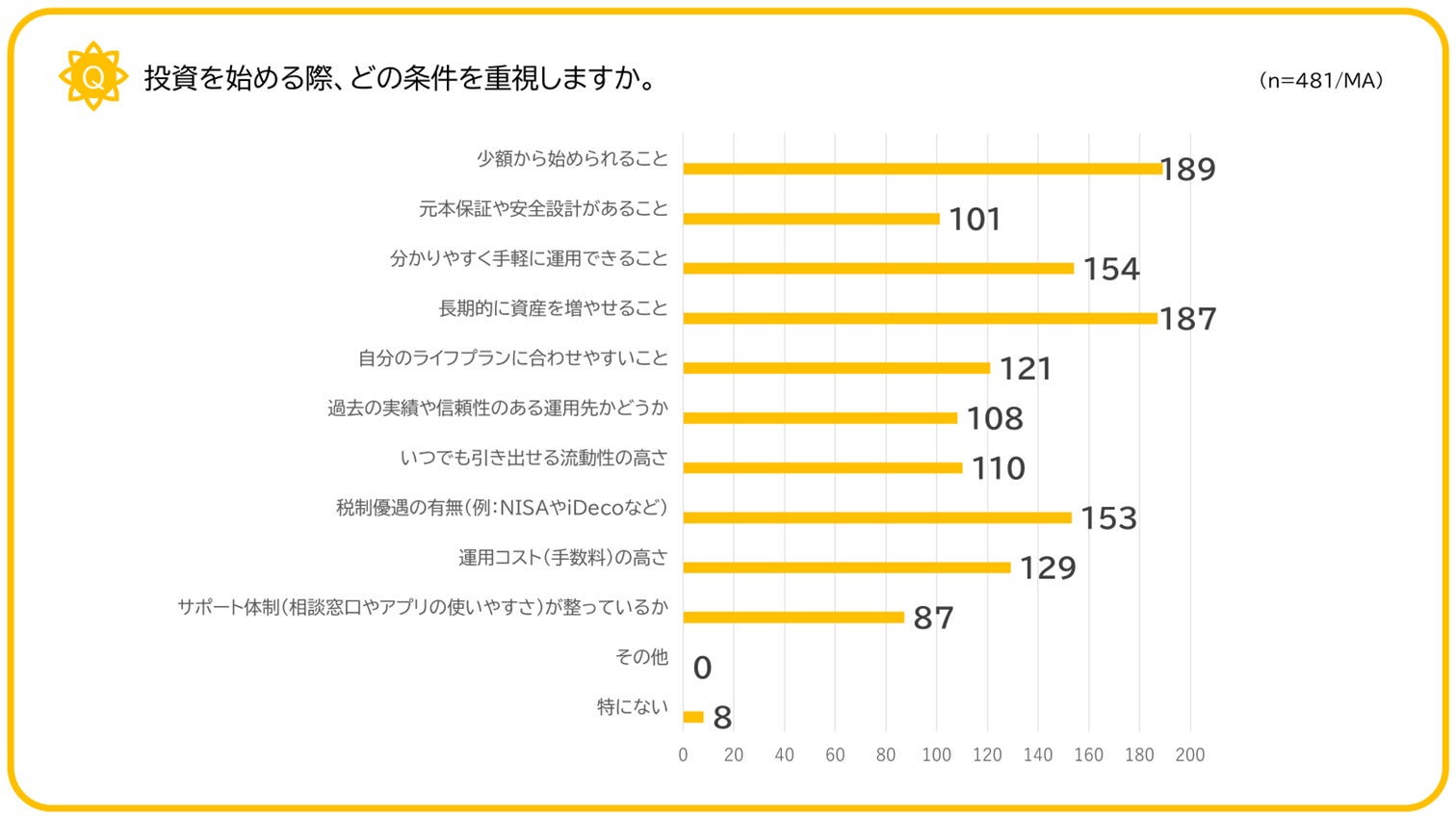

・投資を始める際に重視する条件は、「少額から始められる」(189件、39.3%)「長期的に資産を増やせる」(187件、38.9%)「分かりやすく手軽に運用できる」(154件、32.0%)など、リスクの低さや利便性を重視する傾向が見られた。

<3>令和のトレンドは“怖くない投資”?!

・投資に対する不安の上位は「損失が出る可能性がある」(199件、41.4%)という心理的不安が最も大きく、僅差で「知識や経験が足りない」(192件、39.9%)、「投資の仕組みやルールがわかりづらい」(134件、27.9%)が続いた。

・興味のある投資商品は、「株式・投資信託(39.0%)」が上位にランクイン。

<4>「資産形成も、もしもの備えも」若者が求める二刀流投資

・変額保険※で、資産形成をしたいと回答した割合は、加入済みの人含め43.5%にのぼり、若者の高い関心が浮き彫りとなった。

※変額保険は、生命保険と資産運用を組み合わせた商品で、運用成果に応じて将来の受取額が変動します。一般的には運用が不調でも、契約時に設定した基本保険金額は最低保証されます。

※本調査結果をご利用の場合は、「SOMPOひまわり生命調べ」のクレジットを併記ください。

【解説】ファイナンシャルプランナー 風呂内亜矢さん

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP®認定者

貯蓄を80万円しか持たずにマンション購入したことをきっかけに、お金の勉強をスタート。2013年より現職。現在はテレビ、新聞、雑誌などで家計管理、資産運用などに関する情報を発信。お金に関する書籍は約30冊。

動画やSNSなど、投資の情報に触れる機会が増えていることは喜ばしいこと。ただし「わかりやすい=正しい」とは限らないため、複数の媒体を利用し、より信憑性の高い情報を元にした判断を心がけることが大切。また、万人に正しい方法が必ずしもあるわけではなく、人によって正しい選択は異なることも知っておいてほしい。

2.調査結果

<1> SNS世代の投資学習スタイル「YouTubeやTikTokなどの動画コンテンツ」最多

今回の調査で、投資を「勉強したい」と回答した若年層は全体の半数以上(59.3%)にのぼった。学習手段として最も多く挙げられたのは「YouTubeやTikTokなどの動画コンテンツ」が438件(32.4%)と最多で、「XやInstagramの投資関連投稿・リール」についても232件(17.1%)と一定数おり、計49.5%と約半数がSNSを通して投資を学んでいる実態が明らかになった。まさにスマホ画面が“投資の教科書”になっている状況がうかがえる。

この結果から、従来の「書籍」や「セミナー」も現在の学習スタイルとして確立しているものの、SNSや動画も学習として主流になりつつあることが判明した。

また、投資の勉強に関心を持ちながらも、「勉強したことはない」と回答した人が508件と最多であり、学習意欲はあっても具体的な始め方がわからない若年層も多くいることがわかった。

<2>地域別に見る投資デビューの動機

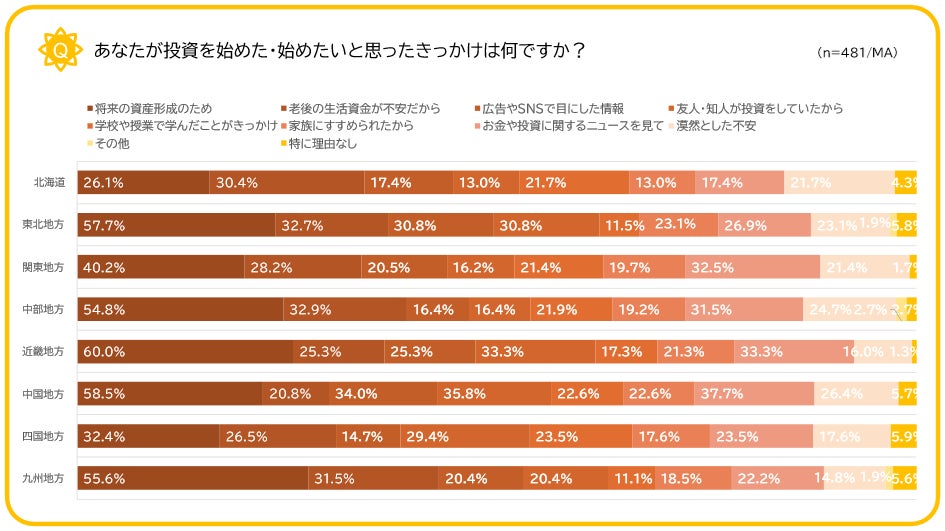

「将来の資産形成のため」や「老後の生活資金が不安だから」がどの地域でも比較的高い比率を占めている。

特に、近畿地方は「将来の資産形成のため」が60.0%と半数以上だった。北海道と四国地方は大きな差がなく、投資をはじめた理由が多様であることがわかった。

また、中国地方(35.8%)や近畿地方(33.3%)では、「友人・知人が投資をしていたから」といった周囲の影響による投資動機が他地域よりも高い傾向が見られ、身近な人の投資行動が後押しとなっていることがうかがえる。

さらに、「学校や授業で学んだことがきっかけ」と回答した割合は、総合的に見ると低いものの、四国地方(23.5%)や関東地方(21.4%)で比較的高く、金融教育による学習経験が投資の第一歩になっている可能性も示唆される。また、全地域共通して「老後の生活資金が不安だから」や「漠然とした不安」など“将来への不安”が一定の割合で投資行動に繋がっている。

重視する条件として、「少額で安心できる投資商品」に対するニーズが高く、投資を始めるきっかけや背景には違いがあるものの、いずれも共通して「リスクを抑えられる投資」へのニーズが高いことが明らかになった。

<3>令和のトレンドは“怖くない投資”?!

投資に対する不安の上位は「損失が出る可能性がある」(199件、41.4%)という心理的不安が最も大きく、僅差で「知識や経験が足りない」(192件、39.9%)、「投資の仕組みやルールがわかりづらい」(134件、27.9%)が続く。この結果からも、令和世代は投資に対し関心があるが、損はしたくないという意識が強いことがわかった。リスクをとってリターンを狙うよりも、安心して始められる・理解して納得できる=“怖くない投資”を求めていることがわかった。

こうした状況の中、「株式・投資信託(新NISAやiDeCoなど)」(39.0%)が上位にランクインした。

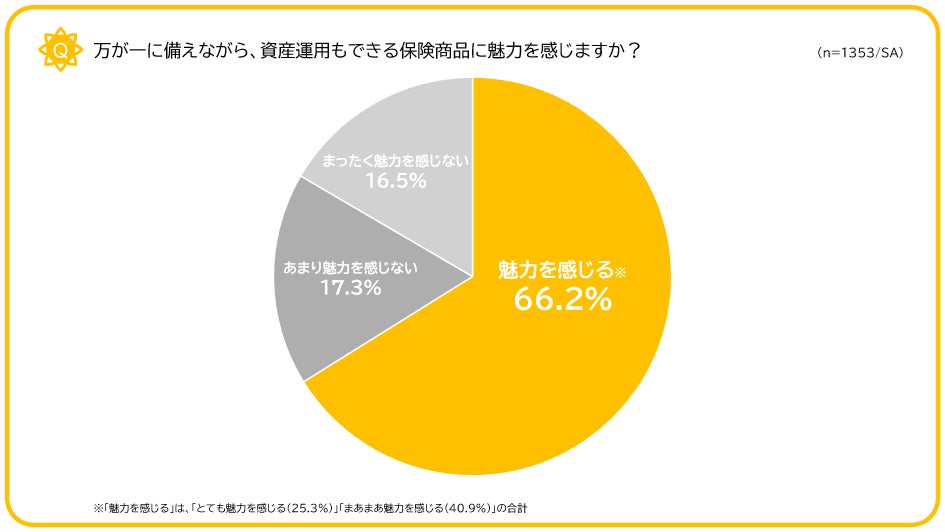

そして「保障もありながら資産運用できる商品」に魅力を感じる若者は全体の66.2%にのぼり、いずれの地域においてもリスク回避志向と資産形成意欲が同時に存在していることがわかった。

<4>「資産形成も、もしもの備えも」若者が求める二刀流投資

変額保険※で、資産形成をしたいと回答した割合は、加入済みの人含め43.4%にのぼり、若者の高い関心が明らかになった。投資初心者にとって、保障と資産形成を兼ね備えた “安心して始められる資産形成手段”として注目されていることがわかった。

※変額保険は、生命保険と資産運用を組み合わせた商品で、運用成果に応じて将来の受取額が変動します。一般的には運用が不調でも、契約時に設定した基本保険金額は最低保証されます。

【解説】ファイナンシャルプランナー 風呂内亜矢さん

◆投資の勉強は複数の媒体の併用を

◆保険で投資をする際に気を配りたいこと

動画やSNSが投資の学習機会を増やしてくれていると感じられる、明るい結果だと思いました。投資に関する情報に触れる機会が増えているためか、体感としても投資を身近に感じている人が増えているように感じます。

一方で、「注目を集めやすい表現」や「わかりやすい表現」が、必ずしも正しい情報とは限らない点にも気をつけたいところです。興味を持った事柄は、複数の情報源を併用し、裏付けをとっていくような習慣も大切になるでしょう。今回の調査でも上位に上がった書籍や、金融機関や金融庁など公式WEBサイトなどをチェックすることもお勧めです。複数の媒体を確認して共通して述べられている事柄の信憑性は高くなります。

また、ある人にとっては正しくても、他の人にとっては正しくないといった情報も存在することを知っておきたいところです。将来の物価対策として投資の有用性は確かにあるものの、足元の家計がギリギリの人であれば、先に取り組むべきは家計改善です。万人に正しいとは言えない情報も多いという点も、投資の学習をする際に、気にかけておきたいところです。

極論に陥りがちなテーマとして「保険は蓄財に向いていない」という話題があります。保険での投資はコストが高くあまり増えないから、というのがその理由です。ただ、通常の投資商品と比較したときに高めとされるコストには、保障というサービスを受けるための諸経費も含まれています。サービスを受けるための対価として考えれば、コストによってもたらされる恩恵を正しく比較することができます。

将来への備えは人によって取り組み方は様々です。投資の勉強や始め方がわからない人にとっては、親しみのある保険商品の中で選択しながらの方が素早く始められる可能性もあります。着手が早ければ多少合理的ではない選択であっても、必要なタイミングで財を作れている場合もあるでしょう。

今すぐ有事に備えられる状態を作り、さらに将来への備えも兼ねたいというシーンでは運用も兼ねられる保険商品が合う場合もあります。一般的に保険による投資が、払い込んだ保険料を上回る成果を上げるのは、少し時間がかかる傾向にあります。ライフスタイルに多少変化があっても支払い続けられる保険料なのかという点は意識しつつ、得られる恩恵と支払う保険料や増やせるスピードなどに目を配り、自分にフィットする商品を選んでいけると理想的です。

3.調査概要

・調査方法 :インターネット調査

・調査期間 :2025年9月24日(水)~9月30日(火)

・調査対象地域:日本全国

・調査対象者 :20~24歳の男女1353名

(北海道(127名)、東北(158名)、関東(206名)、中部(204名)、近畿(200名)、中国(175名)、四国(108名)、九州(175名))

・有効回答数 :1353サンプル

※本調査結果をご利用の場合は、「SOMPOひまわり生命調べ」のクレジットを併記ください。

4.販売件数10万件突破!「変額保険(V1)(就労不能・介護保障型)」

<1>「変額保険(V1)(就労不能・介護保障型)」とは

万が一の死亡保障に加え、現役世代の資産形成を行う上で大きなリスクとなる就労不能や介護などの「働けない」状態を手厚く保障します。さらにお客さまの健康状態に応じて資産形成の効果を高めることができる「健康積立金」の仕組み、保険料払込期間終了後も特別勘定での運用を終身で継続できる第2保険期間など、業界初※となる仕組みを導入しました。

※2023年2月20日リリース配信時 当社調べ

(ご参考)『変額保険(V1)(就労不能・介護保障型)』を発売

≪「変額保険(V1)(就労不能・介護保障型)」の主な特徴≫

<ポイント1>【業界初※】Insurhealth®(インシュアヘルス)の価値提供

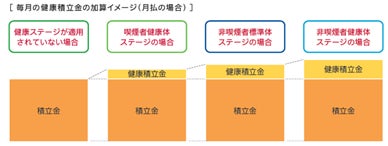

① 喫煙状況や健康状態に応じて積立金を加算

‐各健康ステージに応じて健康積立金を、毎月積立金に加算

② 「健康☆チャレンジ!制度」の導入

‐加入時に希望の健康ステージを適用できなかった場合でも、健康ステージの適用もしくは変更に

チャレンジ可能

<ポイント2>【業界初※】基本保険金額保証のない第2保険期間を設定

コストを抑えて特別勘定による運用を継続しながら、積立金をいつでも活用することが可能

‐第2保険期間は、積立金による死亡・高度障害の保障を確保しながら、運用継続を可能とし、

お客さまの経済状況などに応じて、いつでも積立金を活用することが可能

‐第2保険期間は基本保険金額の最低保証をなくし、災害時の保障のみとすることで運用コストを

抑制

<ポイント3>万が一の死亡保障に加え、現役世代に必要な保障を確保

‐第1保険期間(保険料払込期間)中は、死亡・高度障害に加え、就労不能状態・要介護状態を

保障

<ポイント4>三大疾病罹患時にも資産形成を継続可能

‐変額用保険料免除特約を付加した場合、三大疾病罹患時にも安心して資産形成を継続可能

※2023年2月20日現在 当社調べ

<2>健康ステージ

お客さまの喫煙状況・健康状態に応じて、「健康ステージ」を適用します。お払込みいただく保険料は変更することなく、各健康ステージに応じて、健康積立金を毎月積立金に加算する仕組みです。健康積立金を含めて特別勘定で運用を行うため、「健康ステージ」を適用することで資産形成の効果を高めることができます。

<3>健康☆チャレンジ!制度(健康ステージの変更)

加入時に「健康ステージ」を適用できなかった場合でも、ご契約後の所定の期間内に当社の定める健康状態(過去1年間以上喫煙歴がないなど)を満たした場合には、新たに健康ステージの適用もしくは変更ができます。

5.会社概要

SOMPOひまわり生命は、「健康応援企業」として、保険本来の役割(Insurance)とお客さまの健康をサポートする機能(Healthcare)を組み合わせた新たな価値「Insurhealth®(インシュアヘルス)」の提供を通じて、豊かな人生や夢の実現をサポートできる存在となることに挑戦しています。

会社名 SOMPOひまわり生命保険株式会社

本社所在地 東京都千代田区霞が関三丁目7番3号 損保ジャパン霞が関ビル

設立 1981年7月設立、1982年4月営業開始

資本金 172億5千万円

代表者名 代表取締役社長 久米 康樹

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像