オムロン、ラボオートメーション技術7件を日本ロボット学会で発表 ~人と“ロボット研究員”が共同研究する未来の実現をめざして~

2025年9月2日(火)~ 5日(金)まで東京科学大学 大岡山キャンパス(東京都目黒区)で開催される 「第43回 日本ロボット学会*¹学術講演会」において、オムロン株式会社(本社:京都市下京区、代表取締役社長 CEO:辻永 順太)は、ラボオートメーションに関する技術論文7件を発表いたします。

ラボオートメーションとは、創薬をはじめとするラボでの研究のうち、実験の準備や片付け、試薬・実験機器・設備の操作、データ収集など、これまで自動化が難しかった一連の非定型な作業を次世代ロボットで自動化し、研究員がより創造的な活動に時間を費やせるようにすることを指します。今回は、以下に関する要素技術の研究論文7件を、国内最大級の学術会議である「日本ロボット学会」にて発表します。

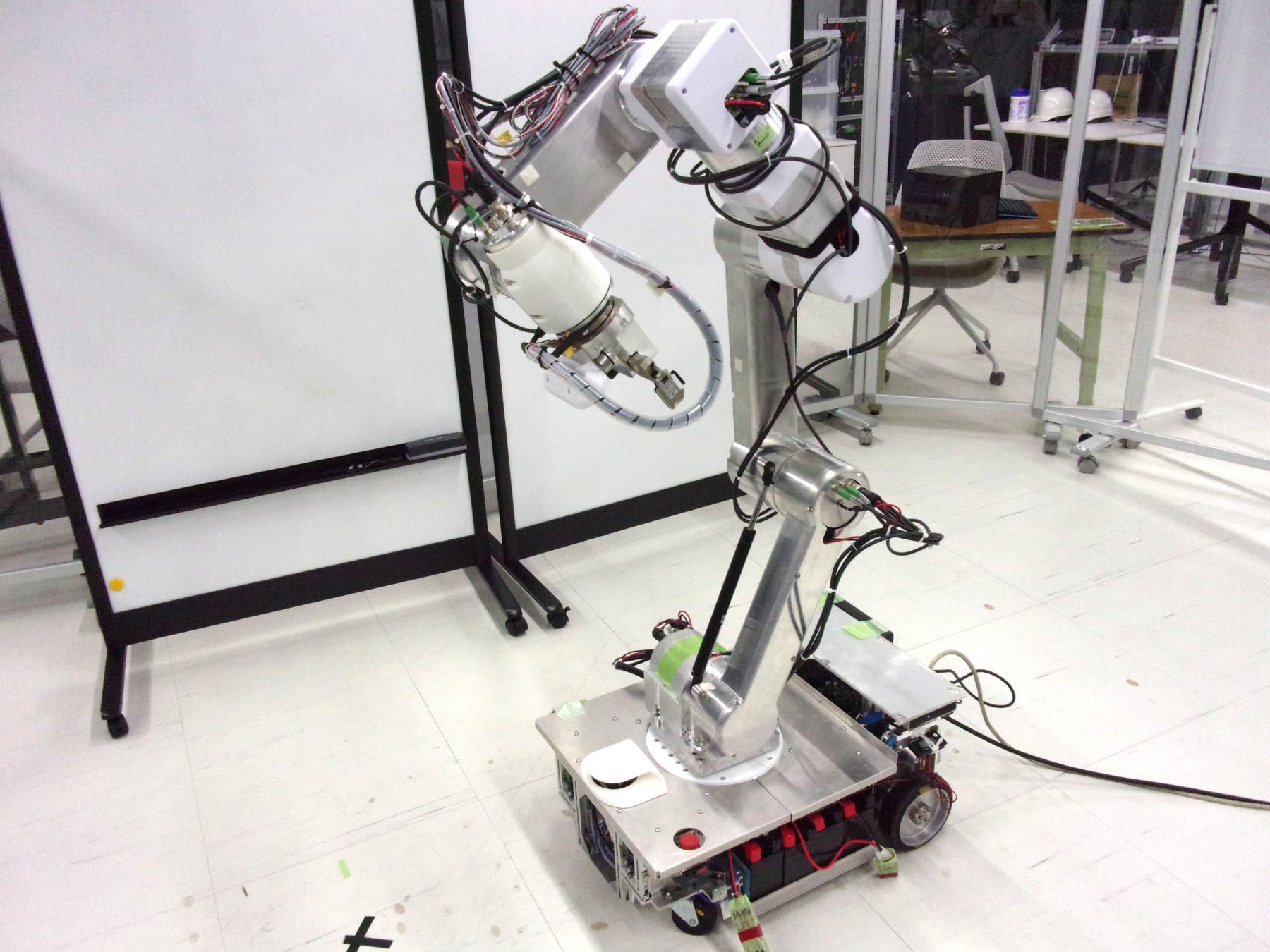

・ 「モバイルマニピュレータ」が、研究室のような狭い通路でも自由に移動可能になる技術

・ 「ワークベンチロボット」が、位置誤差に柔軟に対応し、安定した作業を行える技術

・ フラスコ等の透明なラボウェアを認識できる技術

オムロンは、今後も、自社が得意とするコア技術「センシング&コントロール+Think」*²の追究によって、機械が人の能力を最大限に引き出す世界、“人と機械の融和”を実現してまいります。

なお、今回の学術講演会では、ラボオートメーションの技術に加えて、ロボットの柔軟な関節動作に関する技術論文も発表いたします。

|

*¹「ロボット学会学術講演会(RSJ)」:日本ロボット学会が主催する、ロボティクス分野における国内最大級の学術会議。詳細は、日本ロボット学会のWEBページ( https://ac.rsj-web.org/2025/ )をご参照ください。 *²「センシング&コントロール+Think」:オムロンは、長年、ファクトリーオートメーションの分野を中心に “Sensing”と“Control”の技術を磨いてきました。現在は、それらの強みを活かしながら、人の知恵や知見を機械に取り込む技術“+Think”によって、社会に必要とされる 独自技術の創出をめざしています。これら、全社共通のコア技術の総称が「Sensing&Control+Think」です。詳細は、https://www.omron.com/jp/ja/technology/technology/ をご覧ください。 |

概要

■学会名

第43回 日本ロボット学会 学術講演会

■開催期間・場所

開催期間: 2025年9月2日(火)~5日(金)(オムロンの発表は3日(水)~5日(金))

場所: 東京科学大学大岡山キャンパス(東京都目黒区)

■発表内容

※著者のうち、〇印のついている人が発表者

<ラボオートメーションに関する発表:7件>

1) 「モバイルマニピュレータ」が、研究室のような狭い通路でも、自由に移動可能になる技術

|

タイトル |

低次元線形化モデルと速度分解による移動マニピュレータの低計算量全身協調制御 |

|

著者 |

○井上 聖也、鈴村 章洋、齊藤 ゆみ、杉原 知道 |

|

発表日時 |

9月3日(水)13:45~ |

|

場所 |

O室(M-135) |

|

研究紹介 |

本論文では、比較的フットプリントの小さい差動二輪駆動移動マニピュレータを 機敏に移動させるための制御器を提案する。線形化された低次元力学モデルと ZMP*³に基づき、モデル予測制御で目標重心速度を決め、台車・手先の目標速度と合わせてモータ指令に分解する。これにより、低い計算コストでハードウェアの冗長性を有効活用した転倒回避を行い、機敏な動作も維持可能。 |

*³ ZMP(Zero Moment Point):ロボットに作用する重力と慣性力の合力が足裏と地面の接地面と交わる点

|

タイトル |

差動二輪駆動ロボットの狭隘空間における切り返しを含んだ動的移動経路計画 |

|

著者 |

○向井 滋春、青木 豪、鳥居 拓耶、殿谷 徳和、齊藤 ゆみ、杉原 知道 |

|

発表日時 |

9月3日(水)16:30~ |

|

場所 |

C室(M-103) |

|

研究紹介 |

本論文では、狭い空間や小さな段差がある環境で動作する差動二輪駆動モバイルロボットにおいて、経路計画に時間を要する問題に取り組んでいる。筆者らは、運行開始時にのみ、切り返し(スイッチバック)の計画を行い、移動中は切り返し間の区間についてオンラインで経路計画を行うという構成を提案する。この手法により、高速かつ安定した経路計画手法を適用可能となり、環境変化への応答速度を向上させることができる。実験結果は、本手法が安定した経路計画を従来よりも短時間で実現することを実証している。 |

|

タイトル |

重心制約により転倒可能性を低減したモバイルマニピュレータの全身協調インピーダンス制御 |

|

著者 |

○石井 崚介、鈴村 章洋、齊藤 ゆみ、杉原 知道 |

|

発表日時 |

9月4日(木)9:45~ |

|

場所 |

C室(M-103) |

|

研究紹介 |

本論文では、フットプリントの比較的小さいモバイルマニピュレータに様々な機器を操作させる際に転倒する可能性を低減するための、全身協調制御を提案する。 ベースに対する重心の動作範囲を制約条件に含む二次計画問題として、手先インピーダンス制御を定式化する。シミュレーションと実験により、制約の効果と作業遂行能力を確認した。 |

2) 「ワークベンチロボット」が、位置誤差に柔軟に対応し、安定した作業を行える技術

|

タイトル |

SSCFlowを用いたマーカレスビジュアルサーボによる透明物体の位置合わせ |

|

著者 |

○青木 友哉、竹内 倭、山口 雄紀、森 泰元、杉原 知道 |

|

発表日時 |

9月3日(水)14:30~ |

|

場所 |

L室(M-B43) |

|

研究紹介 |

動的環境における物体位置合わせにはビジュアルサーボが有効であるが、透明物体は視覚特徴が乏しく位置姿勢推定が困難であり、適用が難しい。 本稿ではRAFT-StereoとStereo Shape-Constraint Recurrent Flow を統合した手法により位置姿勢を推定する。さらに、推定遅延を補償する制御系を構築した。位置ベースビジュアルサーボにより、1.5 mm 以内の位置合わせ精度を確認している。 |

|

タイトル |

指先の転がりを活用して滑りを抑制する多指把持制御 |

|

著者 |

○沖 賢太朗、川上 真司、塚田 将平、阿部 将佳、杉原 知道 |

|

発表日時 |

9月4日(木)9:30~ |

|

場所 |

C室(M-103) |

|

研究紹介 |

本論文では、物体把持中に指先の転がりを活用することで、滑落を抑制する制御を提案する。物体に加える接触力の合レンチに寄与しない内力のうち、摩擦力による成分が減少するように指姿勢を変化させることで、自然な転がりを起こす。同時に、指上の接触点移動量から物体位置・姿勢の変化を推定する。これらの統合により、筒状物体や箱状物体を安定に把持制御できることを数値シミュレーションにより確認した。 |

3) フラスコ等の透明なラボウェアを認識できる技術 ※両ロボット共通

|

タイトル |

SSCFlow: オプティカルフローの整合性と形状拘束を統合したステレオベース物体位置姿勢推定手法 |

|

著者 |

〇竹内 倭、青木 友哉、山口 雄紀、森 泰元、杉原 知道 |

|

発表日時 |

9月3日(水)12:15~ |

|

場所 |

H室(M-155) |

|

研究紹介 |

本論文では、ステレオ入力に拡張した高速位置姿勢追従手法 Stereo-SCFlow (SSCFlow)を提案する。CAD モデルを直接レンダリングできない透明体に対応させるため、既知姿勢で撮影した参照画像をレンダリング画像の代替として利用する。さらに、左右画像間の オプティカルフローを算出することで、深度推定の精度を向上させた。既存データセットには、数pixel 単位のアノテーション誤差が残るため、高品質な透明体を含むステレオデータセットを新たに構築し、サブミリ精度での学習・評価を実現した。SSCFlow は、ステレオ整合、透明体対応、60ms以内の推論速度を同時に満たした初の手法であり、治具レスで柔軟なラボオートメーションへの展開が期待される。 |

|

タイトル |

単峰性RAFT-Stereoと可視面ICPによる透明体位置姿勢推定 |

|

著者 |

○竹内 倭、林 剣之介 |

|

発表日時 |

9月3日(水)16:15~ |

|

場所 |

K室(M-B104) |

|

研究紹介 |

透明体画素は、屈折・反射によって複数表面の像が重なり、相関コストが多峰化するため、背景深度を誤推定しやすい。本研究では、対応視差を頂点とするガウシアンを教師とした単峰正則化を組み込み、相関ボリュームを鋭い単峰へ収束させた。その結果、推論速度を保ったまま、独自 透明体データセットでEPEを大幅に改善した。提案手法はアーキテクチャ非依存であり、マニピュレーションやARでの、透明体を含むシーンの高精度奥行き推定に有用である。 |

<ロボットの柔軟な関節動作に関する発表:2件>

|

タイトル |

逆運動学とNURBS*⁴を用いた運動の時間微分可能性保証 |

|

著者 |

〇兼田 大史、杉原 知道 |

|

発表日時 |

9月3日(水)11:00~ |

|

場所 |

C室(M-103) |

*⁴ NURBUS:曲線や局面を表現するための数学的手法

|

タイトル |

コニカルクランク機構による二脚ロボットの膝に適した小型関節 |

|

著者 |

〇駒形 光夫、川越 清政、今西 健太、杉原 知道、上岡 拓未 |

|

発表日時 |

9月5日(金)15:30~ |

|

場所 |

E室(M-123) |

<参考リンク>

中外製薬とオムロン、オムロン サイニックエックスが目指す人が活きる「次世代ラボオートメーション」 | We are Shaping the Future! 私たちが手繰り寄せる未来ストーリー | オムロン株式会社

https://www.omron.com/jp/ja/edge-link/news/688.html

OMRON_TECHNICS_169.pdf 106~115ページ

https://www.omron.com/jp/ja/technology/omrontechnics/2025/OMRON_TECHNICS_169.pdf

第43回 日本ロボット学会学術講演会

<オムロン株式会社について>

オムロン株式会社は、独自のコア技術「センシング&コントロール+Think」を中核としたオートメーションのリーディングカンパニーとして、制御機器、ヘルスケア、社会システム、電子部品、そしてこれらの事業をつうじて取得した多種多様なデータを活用した データソリューション事業を展開しています。1933年に創業したオムロンは、現在では全世界で約2.7万人の社員を擁し、130ヶ国以上で商品・サービスを提供し、よりよい社会づくりに貢献しています。詳細については、https://www.omron.com/jp/ja/ をご参照ください。

<技術・知財本部について>

オムロングループのコーポレートR&D部門として、コア技術である「センシング&コントロール+Think」を進化させながら、近未来に起こりうる社会的課題を先取りし、それらを解決するソーシャルニーズの創造に取り組んでいます。創業者の経営理念「機械にできることは機械に任せ、人間はより創造的な分野で活動を楽しむべきである」を拠り所に、人の可能性を広げ、人がもっと活躍できる未来の実現を目指し、ロボティクス、センシング、パワーエレクトロニクス、AI・データ解析などさまざまな研究開発活動をおこなっています。詳細については、https://www.omron.com/jp/ja/technologyをご参照ください。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像