中古マンションの保険とリスク管理に関する調査結果|住宅保険(火災保険、地震保険)、災害リスク、耐震性能を把握しているか

株式会社MEMOCO(本社:東京都渋谷区、代表:熊田貴行)は、同社が品質管理および記事制作を請け負うスムナラと合同で、中古マンションの購入経験者男女109名を対象に、「中古マンションの保険とリスク管理」についてのアンケート調査を実施しました。

調査概要

調査期間:2025年1月29日(水)〜2025年11月7日(金)

調査方法:インターネット調査(クラウドソーシングサービス)

調査人数:109人

調査対象:男性63人、女性46人

回答者について

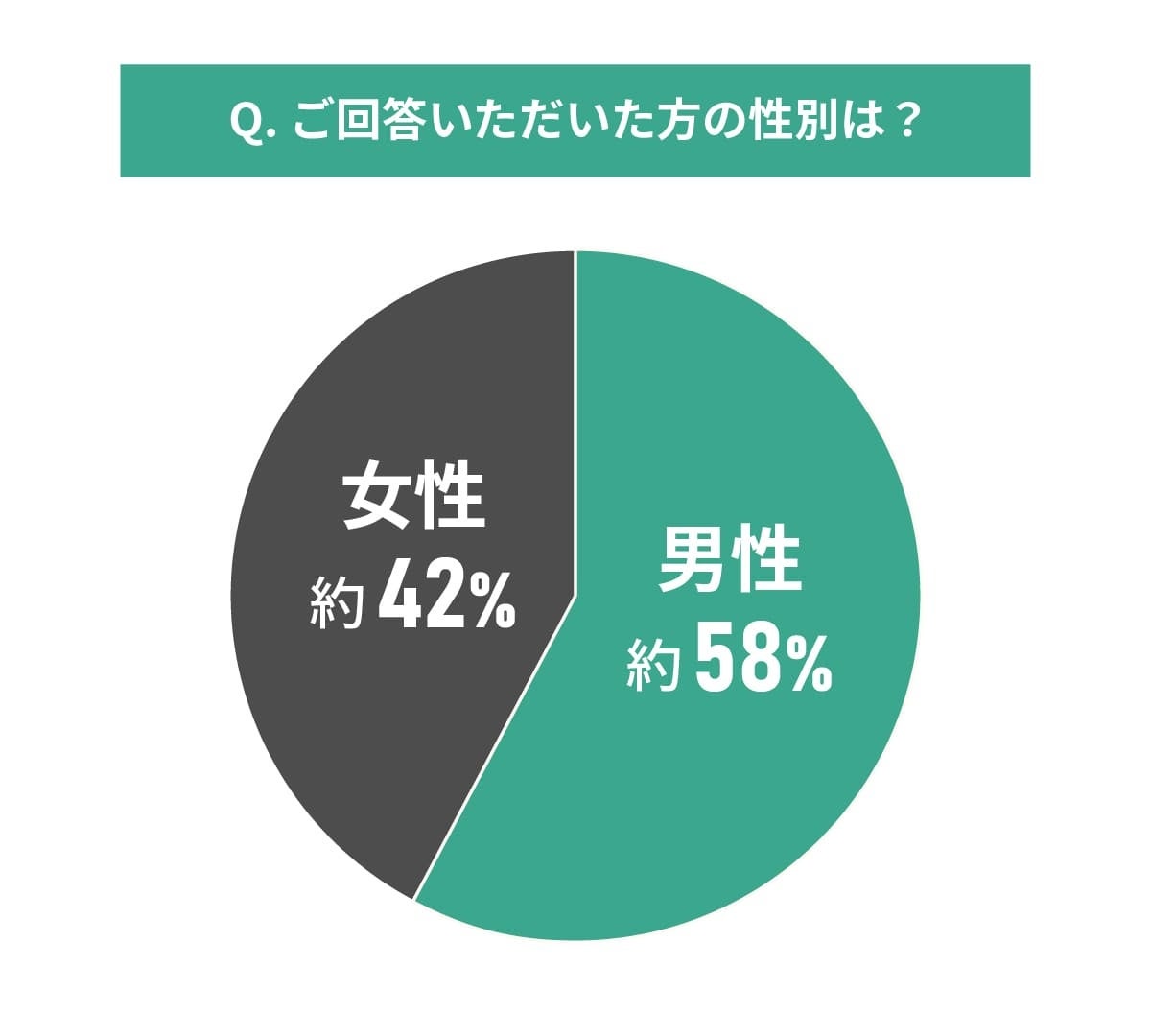

回答者の性別

女性:約42%

男性:約58%

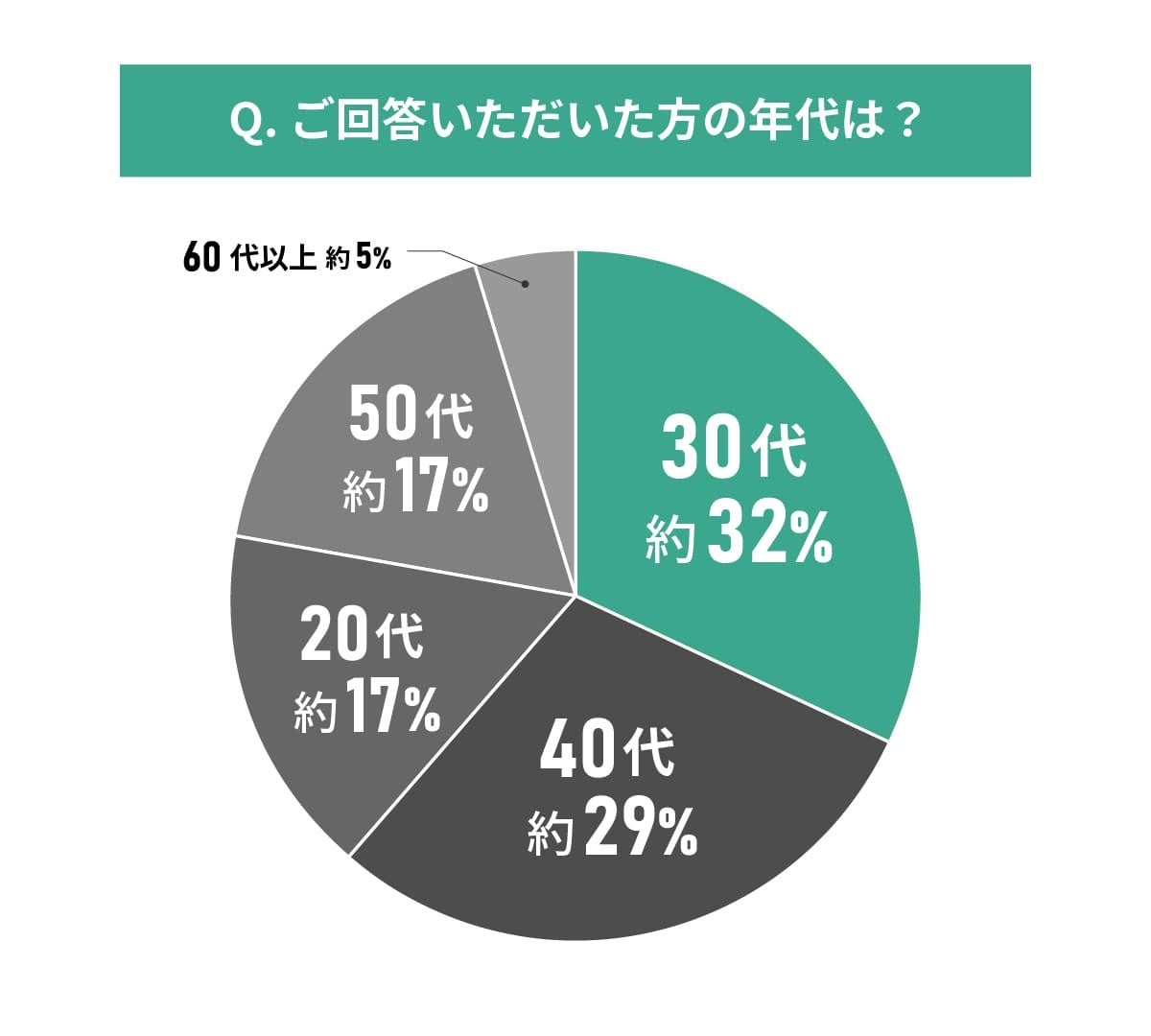

回答者の年代

20代:約17%

30代:約32%

40代:約29%

50代:約17%

60代以上:約5%

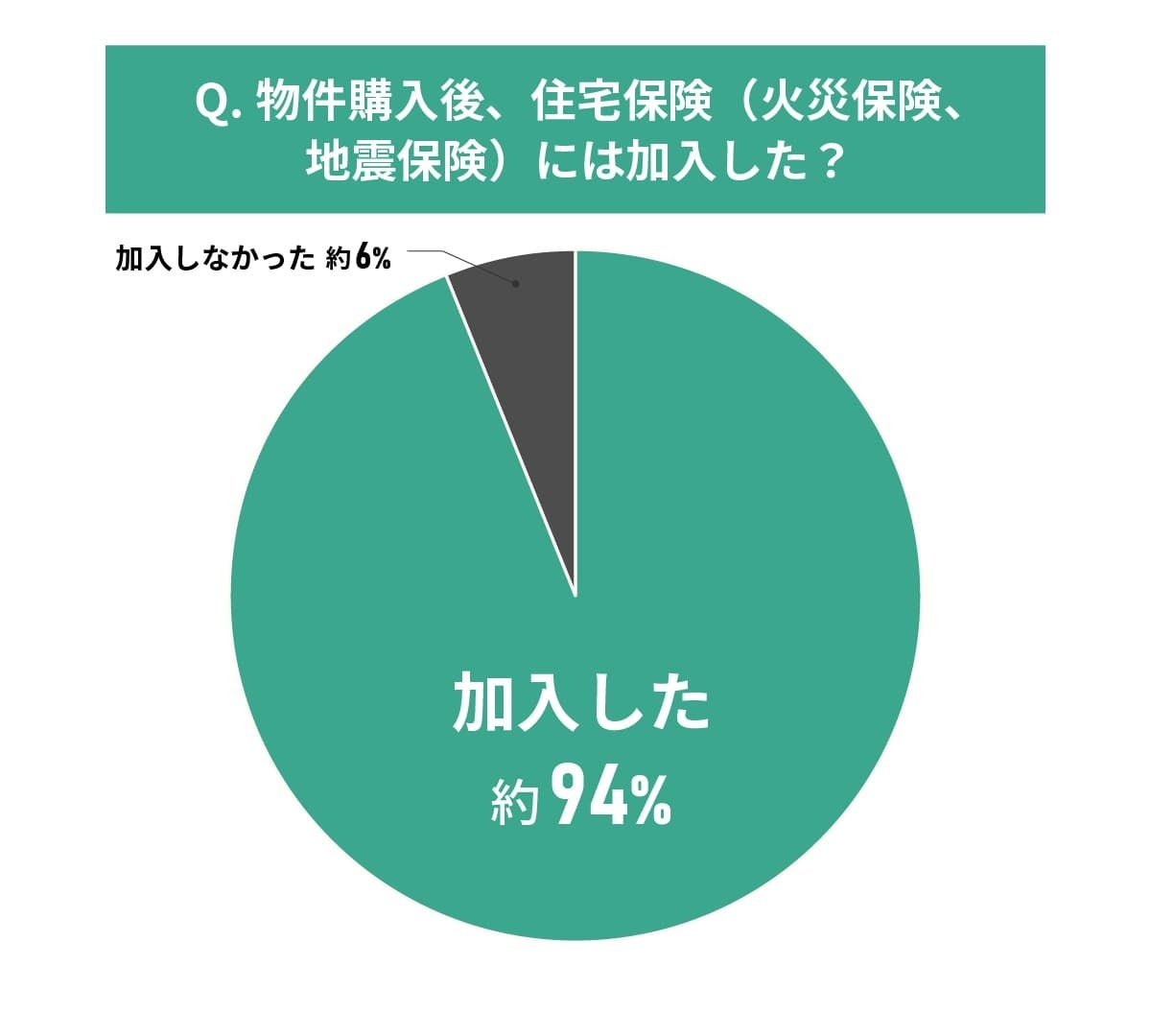

住宅保険(火災保険、地震保険)への加入状況

中古マンション購入後の住宅保険加入状況は以下の通りです。

-

加入した:約94%

-

加入しなかった:約6%

94%という高い加入率から、ほとんどの購入者が住宅保険の必要性を認識していることがわかります。一方で、6%の方は保険に加入していない状況です。

保険に加入した理由

保険に加入した102名の回答から、主な理由を分析すると以下のようなパターンが見られました。

万が一への備え

「もしもの時のため」「万が一のため」「何かあったときのため」といった回答が最も多く見られました。火災や地震などの予期せぬ災害に備えることが、保険加入の主な動機となっています。

義務・必須

「必須だったから」「義務だったから」「加入が購入者の義務みたいなものだと思ったから」という回答も多数ありました。住宅ローンを組む際に火災保険の加入が条件となっているケースや、不動産会社から強く勧められるケースが多いことが背景にあると考えられます。

安心感の獲得

「安心のため」「心配だから」「不安だから」といった心理的な理由も多く挙がりました。高額な資産である住宅を守るために、保険による安心感を求める購入者が多いことがわかります。

地震リスクへの意識

「地震大国ですので念のため加入しました」「地震や火災にあったときに安心できるようにするためです」など、日本特有の地震リスクを意識した回答も見られました。

周囲からの勧め

「親に加入をすすめられたから」「友人の勧め」「不動産の人に勧められた為」など、家族や専門家からのアドバイスが加入のきっかけとなったケースもあります。

近隣への配慮

「ご近所様に迷惑をかけたくないのが一番の理由になります」「自分自身だけでなくご近所さんも守るため」という回答もあり、マンションという集合住宅ならではの責任感も加入理由となっています。

保険に加入しなかった理由

加入しなかった7名の理由は以下の通りです。

必要性を感じない

「不要だと思っているから」「必要性を感じなかった」「いらないと思った」という、保険の必要性を感じていない回答が見られました。

災害発生の可能性が低い

「あまり起きないから」という、災害リスクを過小評価している可能性のある回答もありました。

コストパフォーマンス

「地震保険はコストパフォーマンスが悪いから」という、費用対効果を重視した判断も見られました。

手続きの煩雑さ

「手続きがめんどくさいから」という、手続きの負担を理由に挙げる回答もありました。

保険に加入しなかった方の中には、災害リスクや耐震性能を「把握している」と回答している方もおり、リスクを理解した上で加入しない判断をしているケースもあることがわかります。

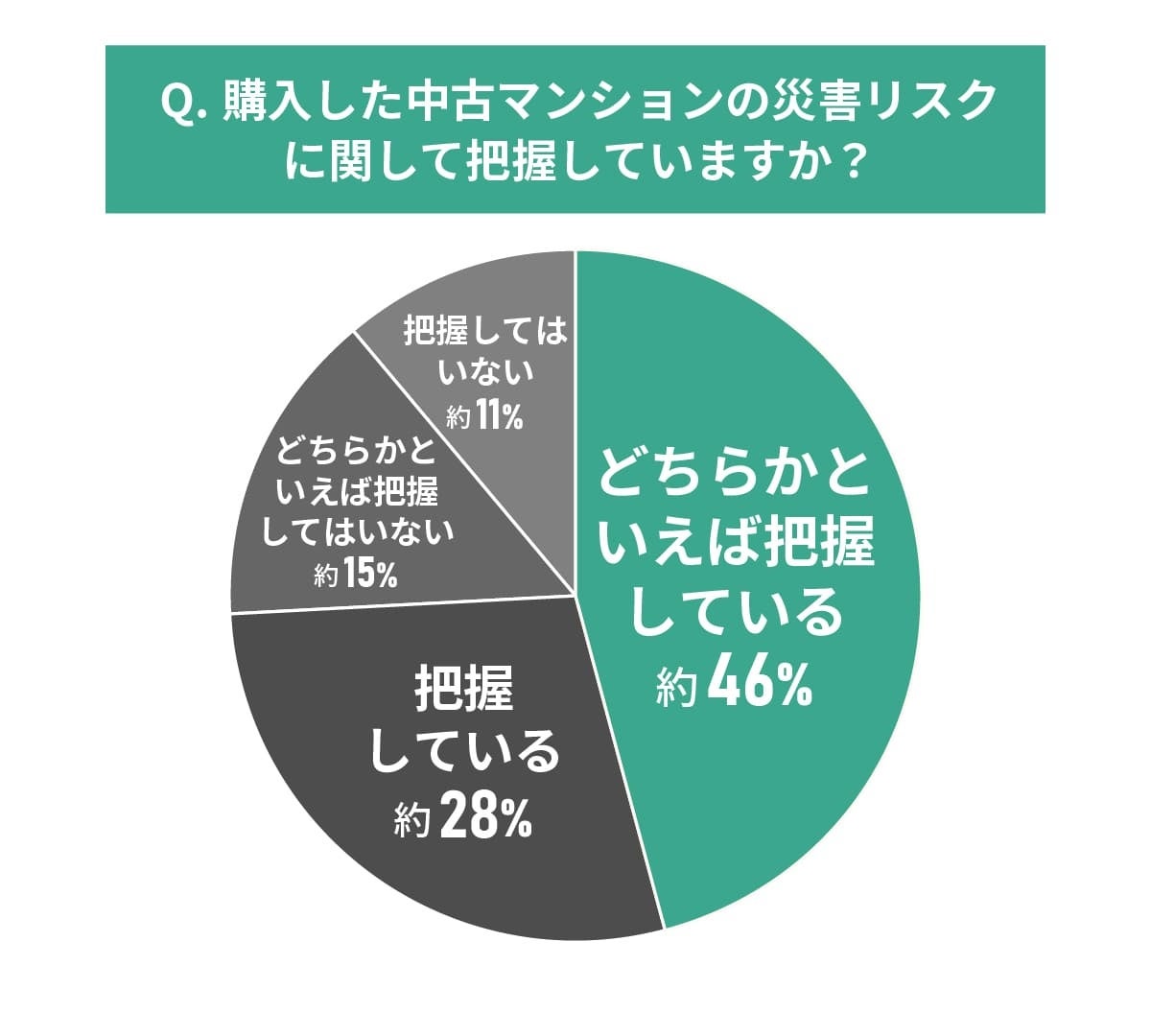

購入した中古マンションの災害リスクに関する把握状況

購入した中古マンションの災害リスクについて、どの程度把握しているかを尋ねた結果は以下の通りです。

-

把握している:約28%

-

どちらかといえば把握している:約46%

-

どちらかといえば把握していない:約15%

-

把握していない:約11%

7割以上が一定の把握をしている

「把握している」と「どちらかといえば把握している」を合わせると74%となり、多くの購入者が災害リスクについて何らかの認識を持っていることがわかります。中古マンション購入時には、ハザードマップの確認や不動産会社からの説明を受ける機会があるため、一定の情報収集ができていると考えられます。

26%は把握が不十分

一方で、「どちらかといえば把握していない」「把握していない」を合わせると26%となります。4人に1人は災害リスクについて十分な理解がないまま購入している可能性があります。

保険加入率と把握状況のギャップ

保険加入率が94%であるのに対し、災害リスクを「把握している」と回答したのは28%にとどまっています。このことから、多くの購入者は災害リスクの詳細を理解していなくても、「万が一のため」という漠然とした不安から保険に加入していることがうかがえます。

リスク把握の重要性

災害リスクを正確に把握することは、適切な保険商品の選択や補償内容の設定に役立ちます。ハザードマップで浸水リスクが高い地域であれば水災補償を手厚くするなど、リスクに応じた対策が可能になります。

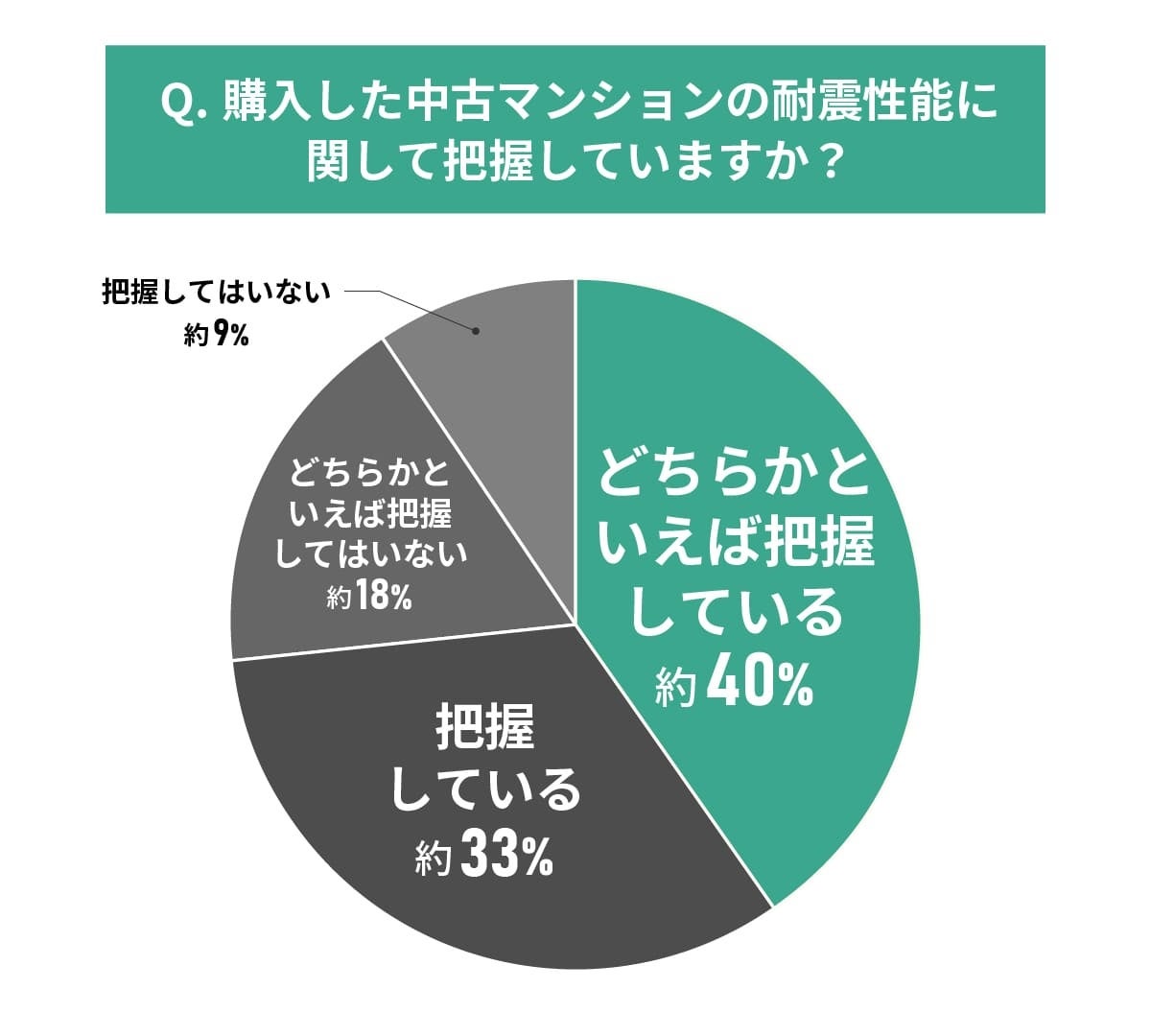

購入した中古マンションの耐震性能に関する把握状況

購入した中古マンションの耐震性能について、どの程度把握しているかを尋ねた結果は以下の通りです。

-

把握している:約33%

-

どちらかといえば把握している:約40%

-

どちらかといえば把握していない:約18%

-

把握していない:約9%

7割以上が一定の把握をしている

「把握している」と「どちらかといえば把握している」を合わせると73%となり、災害リスク(74%)とほぼ同水準です。多くの購入者が耐震性能についても一定の認識を持っていることがわかります。

災害リスクよりもやや把握率が高い

「把握している」と明確に回答した割合は、災害リスク(28%)よりも耐震性能(33%)の方が5ポイント高くなっています。耐震性能については、建築年や新耐震基準への適合状況など、確認しやすい指標があることが影響していると考えられます。

26%は把握が不十分

「どちらかといえば把握していない」「把握していない」を合わせると26%となり、災害リスクと同様に4人に1人は十分な理解がないまま購入しています。

新耐震基準の重要性

1981年6月以降に建築確認を受けた建物は新耐震基準に適合しており、震度6強から7程度の地震でも倒壊しないように設計されています。中古マンションを購入する際は、建築年を確認し、新耐震基準に適合しているかを把握することが重要です。

耐震診断・耐震改修の確認

旧耐震基準の建物でも、耐震診断を受けて耐震改修が実施されている場合があります。購入前に管理組合に確認することで、より正確な耐震性能を把握できます。

災害リスクと耐震性能の把握状況の比較

災害リスクと耐震性能の把握状況を比較すると、以下のような傾向が見られます。

把握状況の類似性

両項目とも「把握している」と「どちらかといえば把握している」を合わせると73〜74%となり、ほぼ同水準です。多くの購入者が、災害リスクと耐震性能の両方について同程度の関心を持っていることがわかります。

明確な把握率の違い

「把握している」と明確に回答した割合は、耐震性能(33%)の方が災害リスク(28%)よりもやや高くなっています。耐震性能は建築年や耐震基準といった明確な指標があるため、把握しやすい傾向にあると考えられます。

両方を把握することの重要性

災害リスクと耐震性能は密接に関連しています。例えば、地震リスクが高い地域に立地する物件であれば、耐震性能がより重要になります。また、津波や液状化のリスクがある地域では、建物の耐震性能だけでなく、地盤や立地条件も考慮する必要があります。

中古マンション購入時には、両方の情報を総合的に判断することで、より適切な物件選択や保険加入の判断ができるようになります。

まとめ

本調査から、中古マンション購入者の住宅保険加入状況とリスク把握状況について、以下のことが明らかになりました。

高い保険加入率

94%が住宅保険に加入しており、ほとんどの購入者が保険の必要性を認識しています。加入理由としては「もしもの時のため」という備えの意識や、「必須だったから」という義務的な要因が多く見られました。

リスク把握の課題

一方で、災害リスクや耐震性能を「把握している」と明確に回答したのは約3割にとどまっています。保険には加入しているものの、具体的なリスクを十分に理解していない購入者が多いことがわかりました。

今後の中古マンション購入者へのアドバイス

中古マンションを購入する際は、以下の点に注意することをおすすめします。

災害リスクの確認

購入前にハザードマップを確認し、浸水リスクや土砂災害リスク、地震リスクなどを把握しましょう。自治体のウェブサイトや国土交通省のハザードマップポータルサイトで確認できます。

耐震性能の確認

建築年を確認し、新耐震基準(1981年6月以降)に適合しているかを確認しましょう。旧耐震基準の場合は、耐震診断や耐震改修の実施状況を管理組合に確認することが重要です。

適切な保険選び

災害リスクと耐震性能を把握した上で、必要な補償内容を検討しましょう。火災保険だけでなく、地震保険の加入も検討することをおすすめします。また、水災リスクが高い地域では水災補償を、古い建物では建物の評価額に応じた適切な保険金額を設定することが大切です。

中古マンションは新築に比べて手頃な価格で購入できる魅力がありますが、建物の経年劣化や災害リスクについても十分に理解した上で購入することが、長期的な資産保全につながります。本調査結果が、これから中古マンションの購入を検討される方の参考になれば幸いです。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像