【製造業AI活用 最新動向レポート】 製造業のAI活用、約6割が生産性の向上を実感

設計・生産計画・見積業務などの製造プロセス全体で活用が加速

製造業のデジタル変革に挑むキャディ株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役:加藤 勇志郎)は、製造業で働くAIツールを使用している300名を対象に「AI活用」に関する調査を実施しました。

AIの本格活用が進む中、日本政府はイノベーションの促進とリスクへの対応を目的に、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(AI法案)」を今期の国会で成立する見通しとしています。これにより、製造業でもAI活用が一層加速することが期待されています。しかし一方で現場には「難しそう」「自分には関係ない」といった先入観が依然として根強く残っています。こうした認識のギャップを解消し、製造業におけるAI活用の実態と可能性を明らかにするため本調査を実施しました。

■ 調査サマリー

● AIツール使用開始前に“操作・使い方”に対して不安を抱いていた人は全体の70.7%。

最も多かったのは「専門知識が必要そう」(27.0%)、次いで「操作が難しそう」(19.7%)などが続いた。

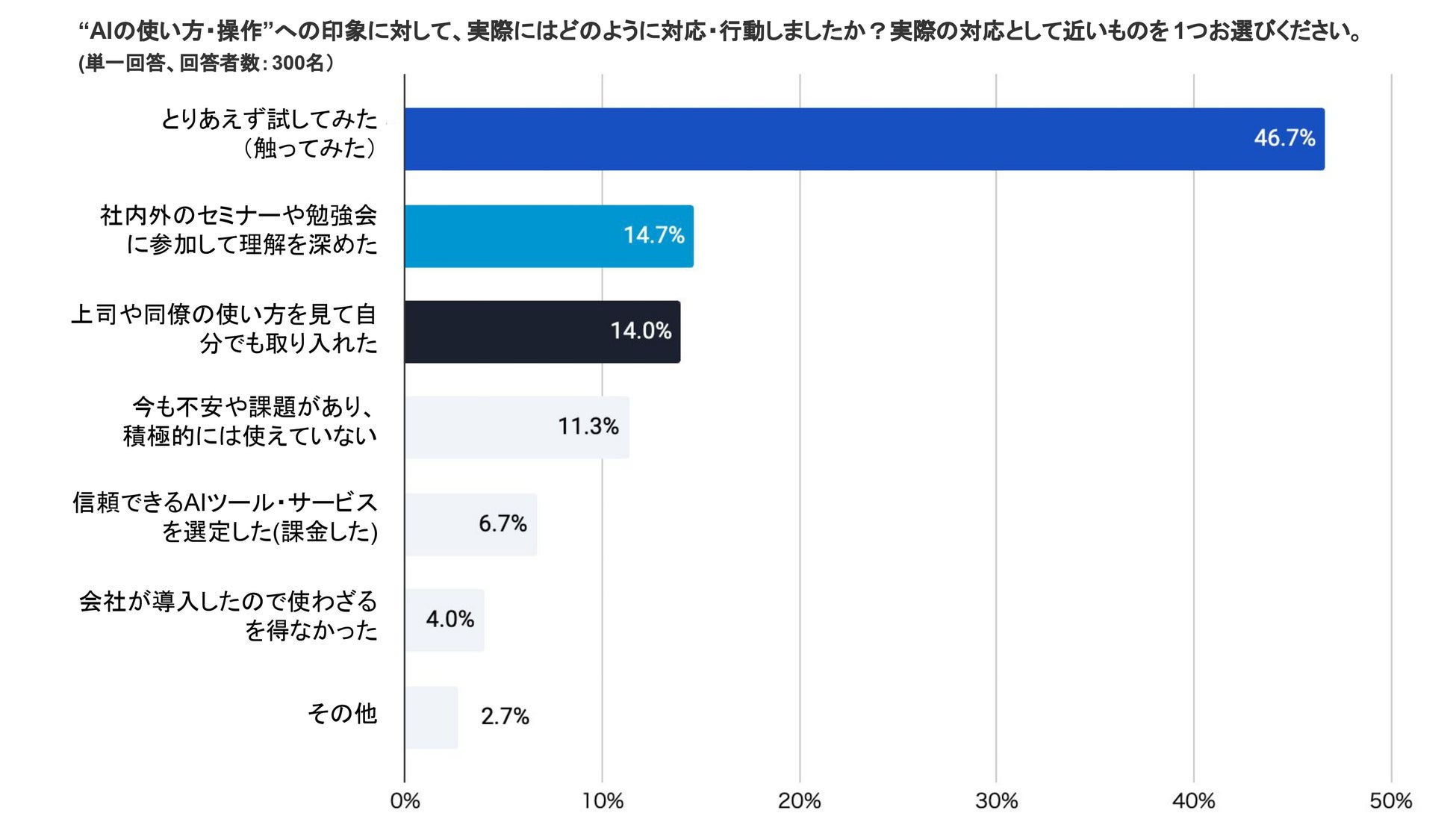

こうした不安に対して、46.7%の人が「とりあえず試してみた」と自ら行動を起こしており、実際に使用してみた結果「想像以上に簡単で拍子抜けした」「思っていたより簡単だった」と回答した人は合わせて53.0%に達した。

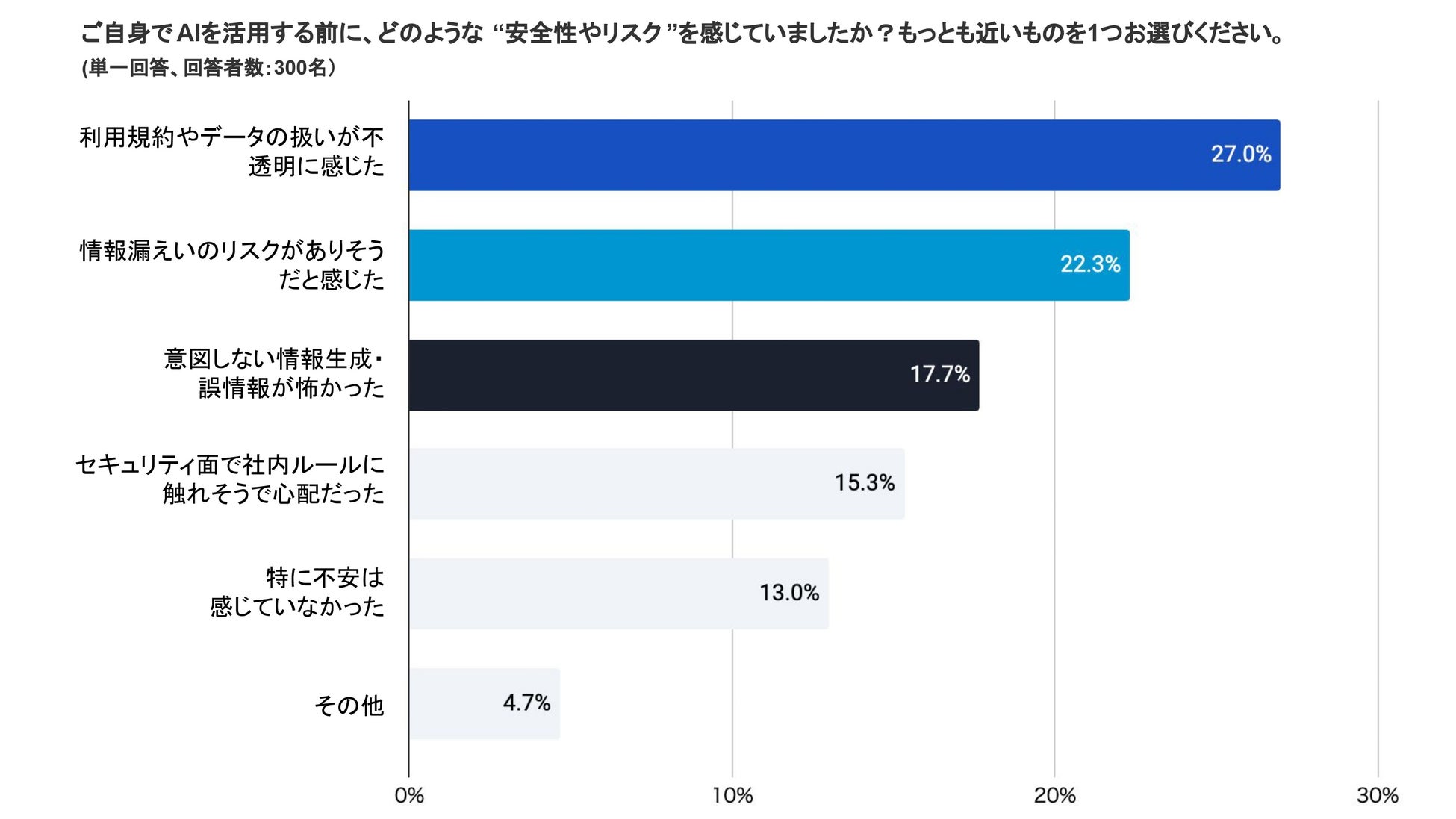

● AIツール使用開始前に”安全性やリスク"に何らかの不安を抱いていた人は全体の82.3%。

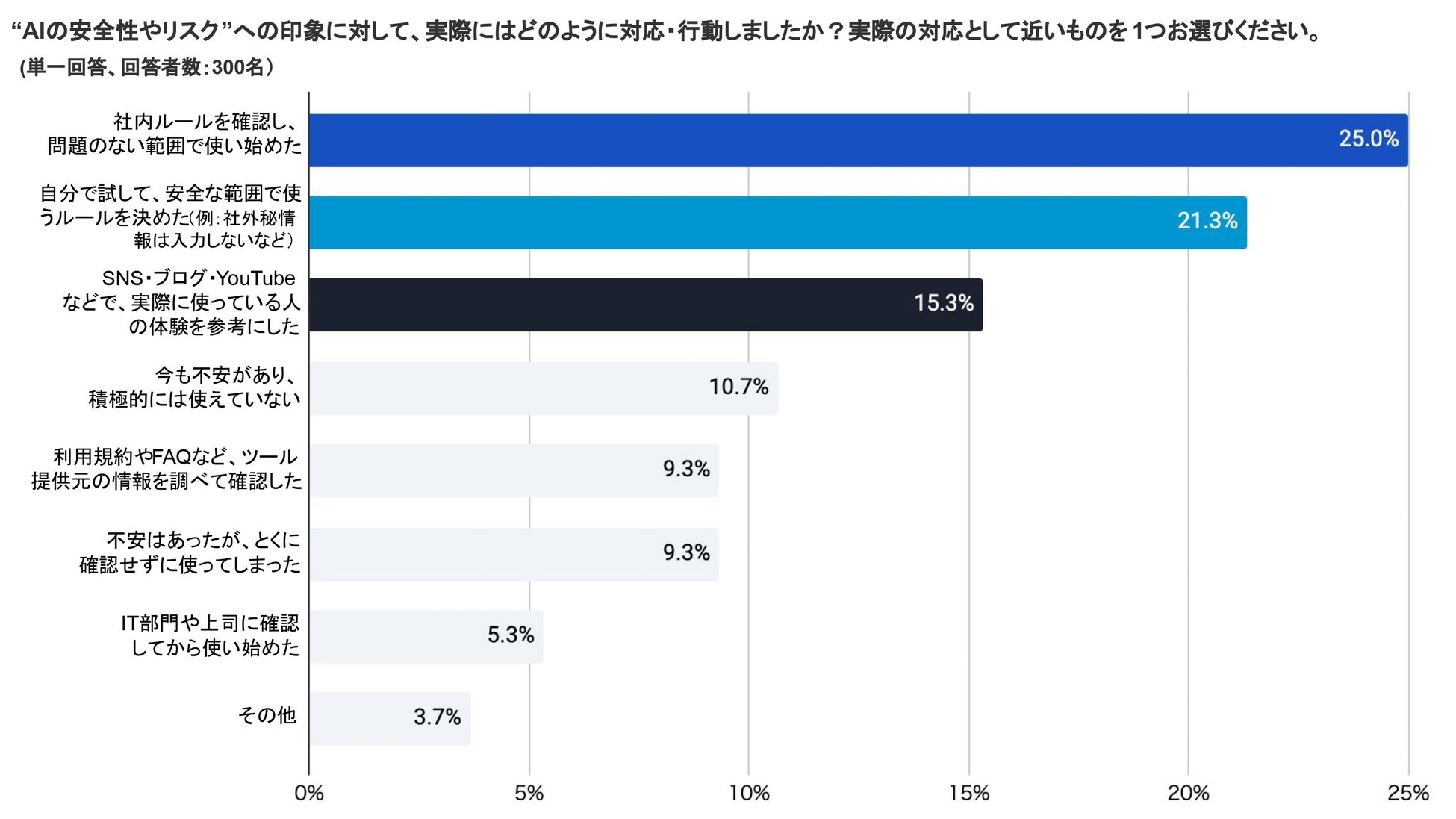

これに対する対応としては「社内ルールを確認した」(25.0%)、「自分で使用ルールを決めた」(21.3%)など、慎重かつ前向きな行動が見られた。

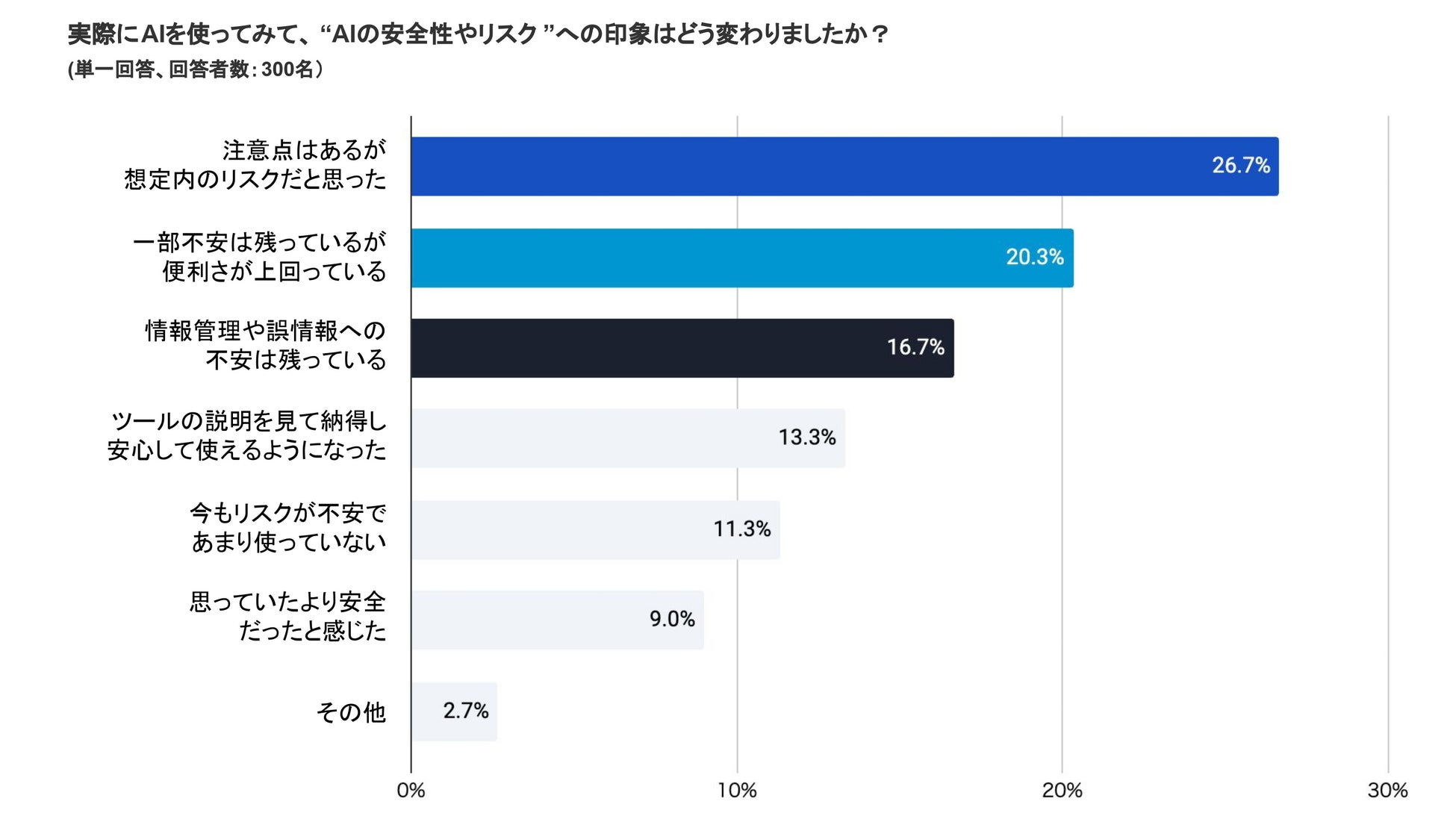

実際に使用した後の印象としては「注意点はあるが想定内のリスクだった」(26.7%)、「一部不安は残るものの便利さが上回っている」(20.3%)という回答が多く、導入後は実用性を実感している様子がうかがえた。

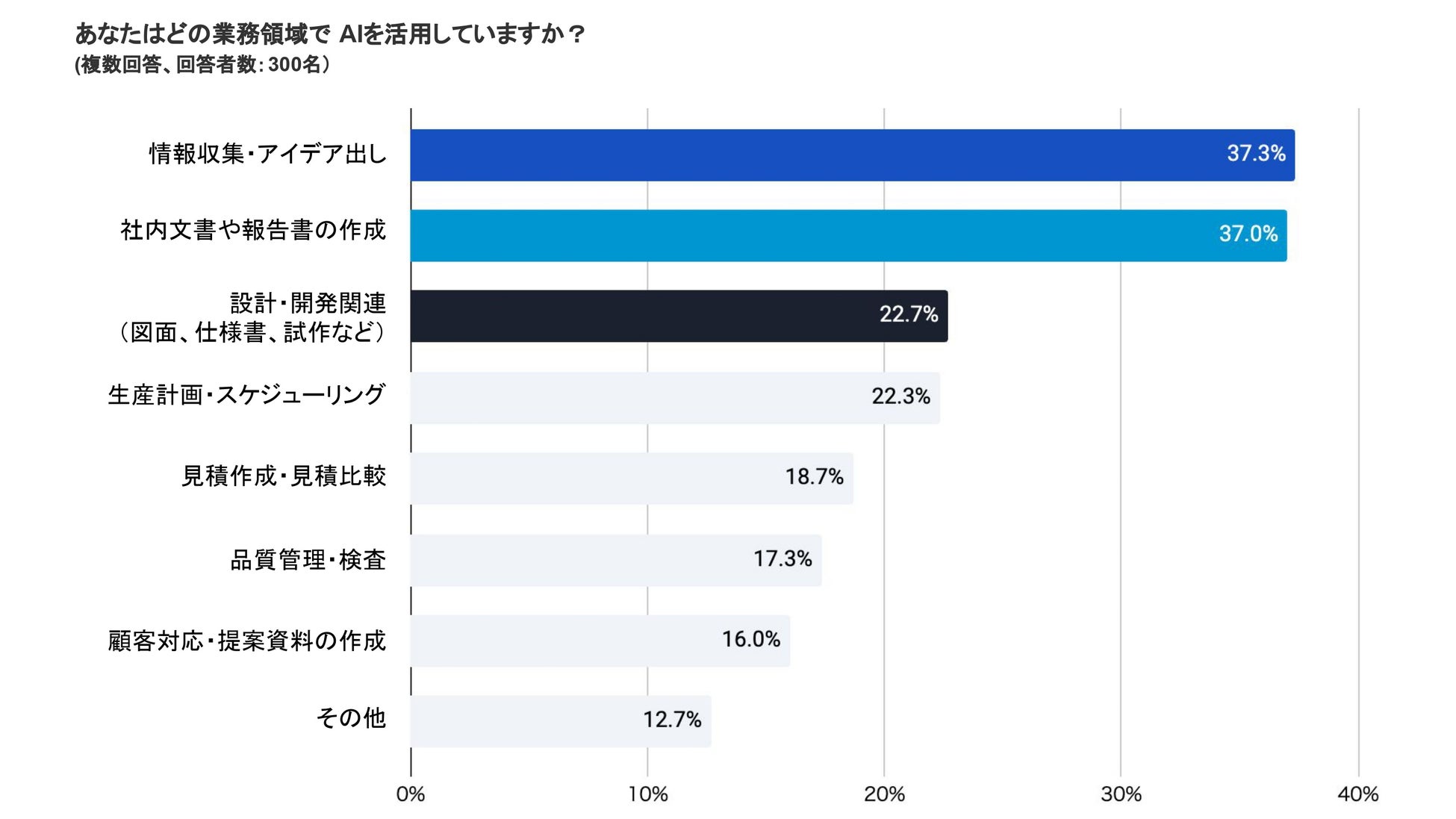

● 業務での活用領域は「情報収集・アイデア出し」(37.3%)と「社内文書・報告書の作成」(37.0%)が最多。その他「設計・開発」(22.7%)、「生産計画・スケジューリング」(22.3%)など、製造業の専門領域も含め活用領域は多岐にわたる。

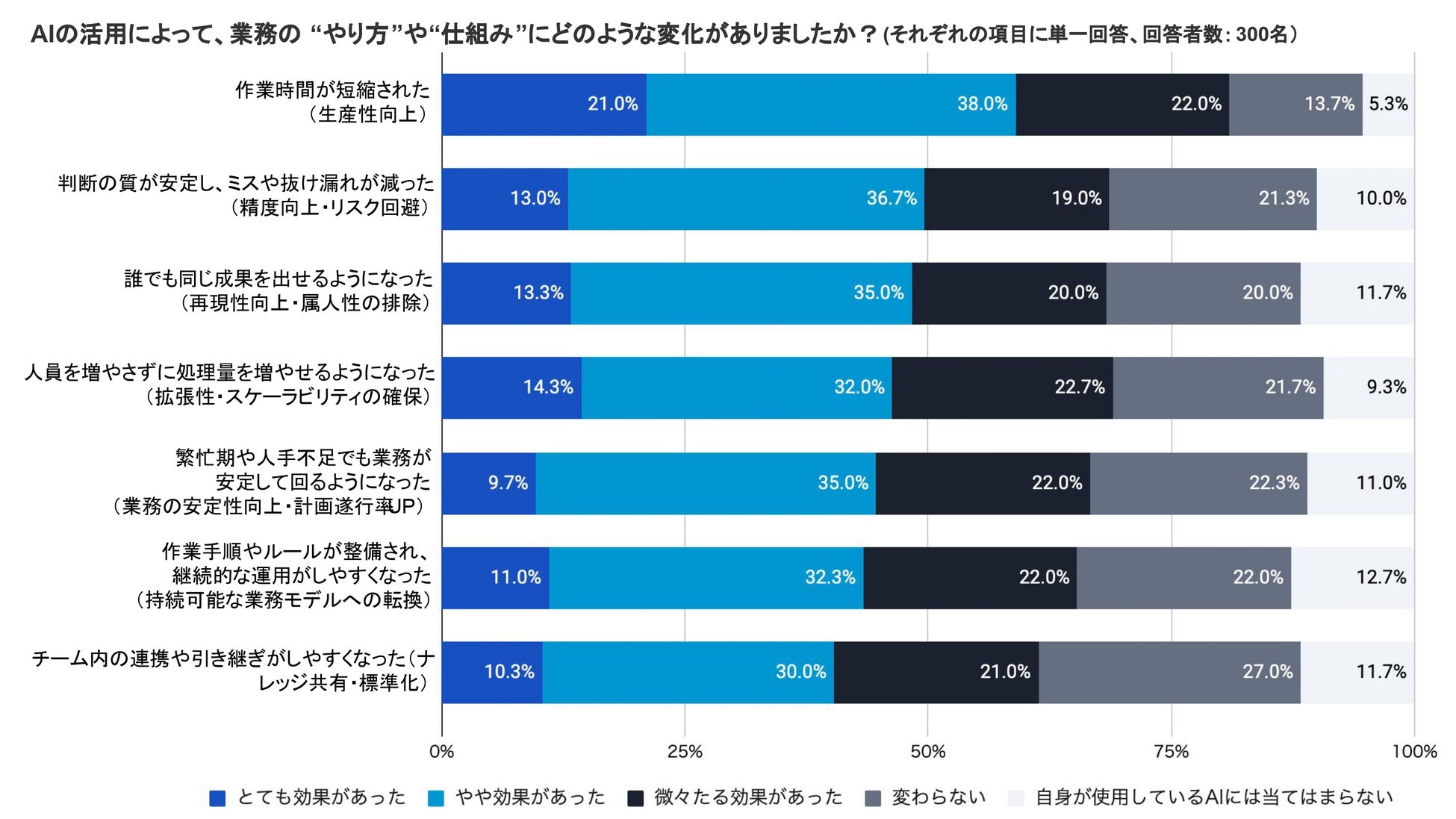

● 業務面での変化としては、作業時間短縮などの「生産性向上」(59.0%)が最多。

次いで「精度向上・リスク回避」(49.7%)、「再現性向上・属人性の排除」(48.3%)など、定型業務の構造的変化が多数あげられた。

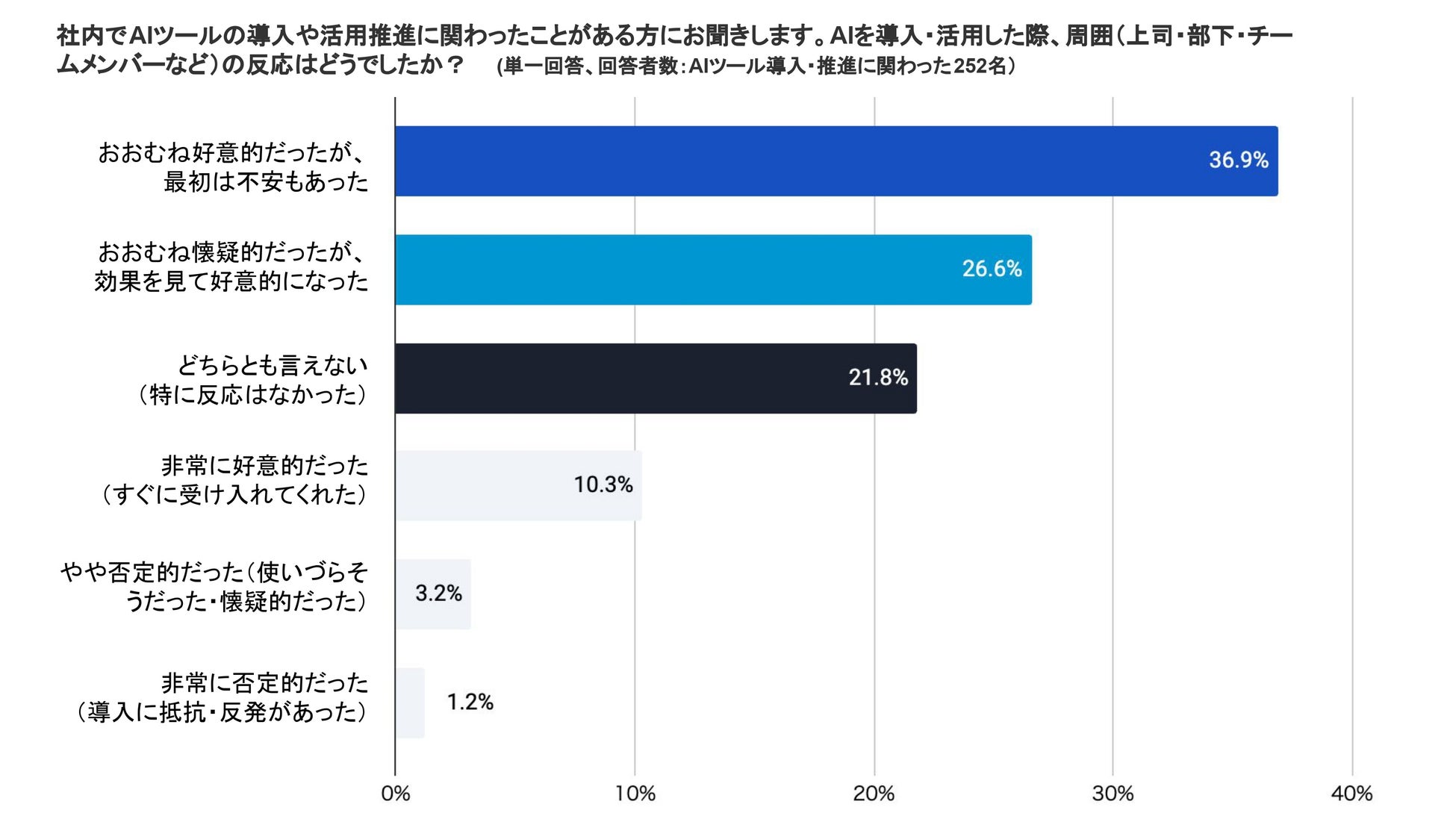

● 社内でのAIツール導入・活用推進について、当初に不安や懐疑を抱きつつも、最終的に前向きに捉えられたケースは全体の63.5%にのぼった。

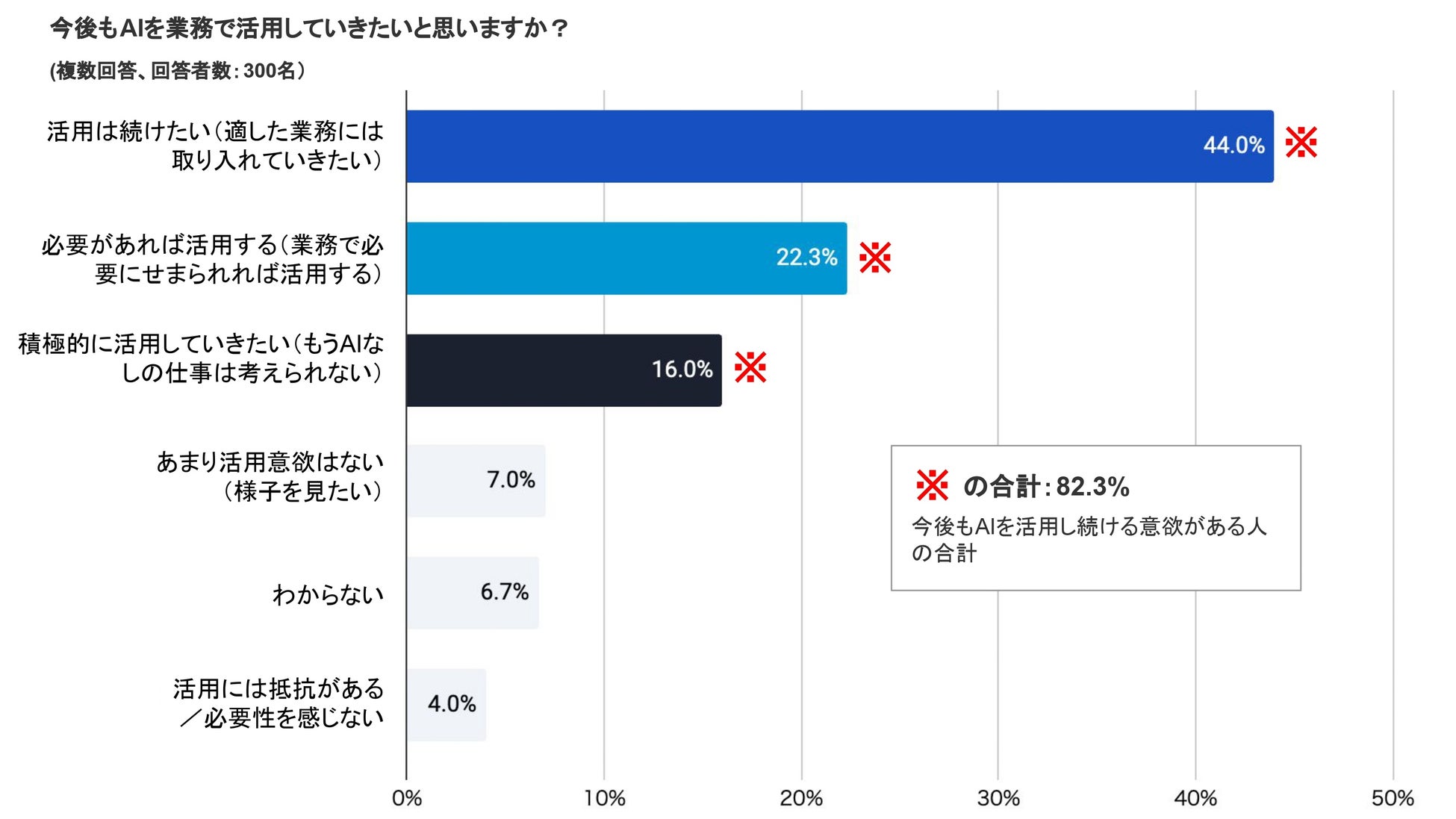

● 今後の活用意向については「積極的に活用したい(もうAIなしは考えられない)」が16.0%、「活用は続けたい(適した業務には取り入れていきたい)」が44.0%となり、全体の60.0%が今後も前向きに活用していきたいと考えていることがわかった。

■ 調査結果

● “使い方・操作”操作に不安を感じた人は約7割、半数が「とりあえず触ってみた」ことで前進

-

“使い方・操作”の面で、何かしらの不安やハードルを抱えていた人は全体の70.7%であった。

-

“使い方・操作”の面で不安やハードルを感じながらも、半数近くの46.7%の人が「とりあえず試してみた」ことでAI活用への第一歩を踏み出した。

-

「会社が導入したので使わざるを得なかった」という受動的な活用の人は少ない。

● 使用前は「操作に不安」も、使用後は「簡単」と感じる人が過半数

-

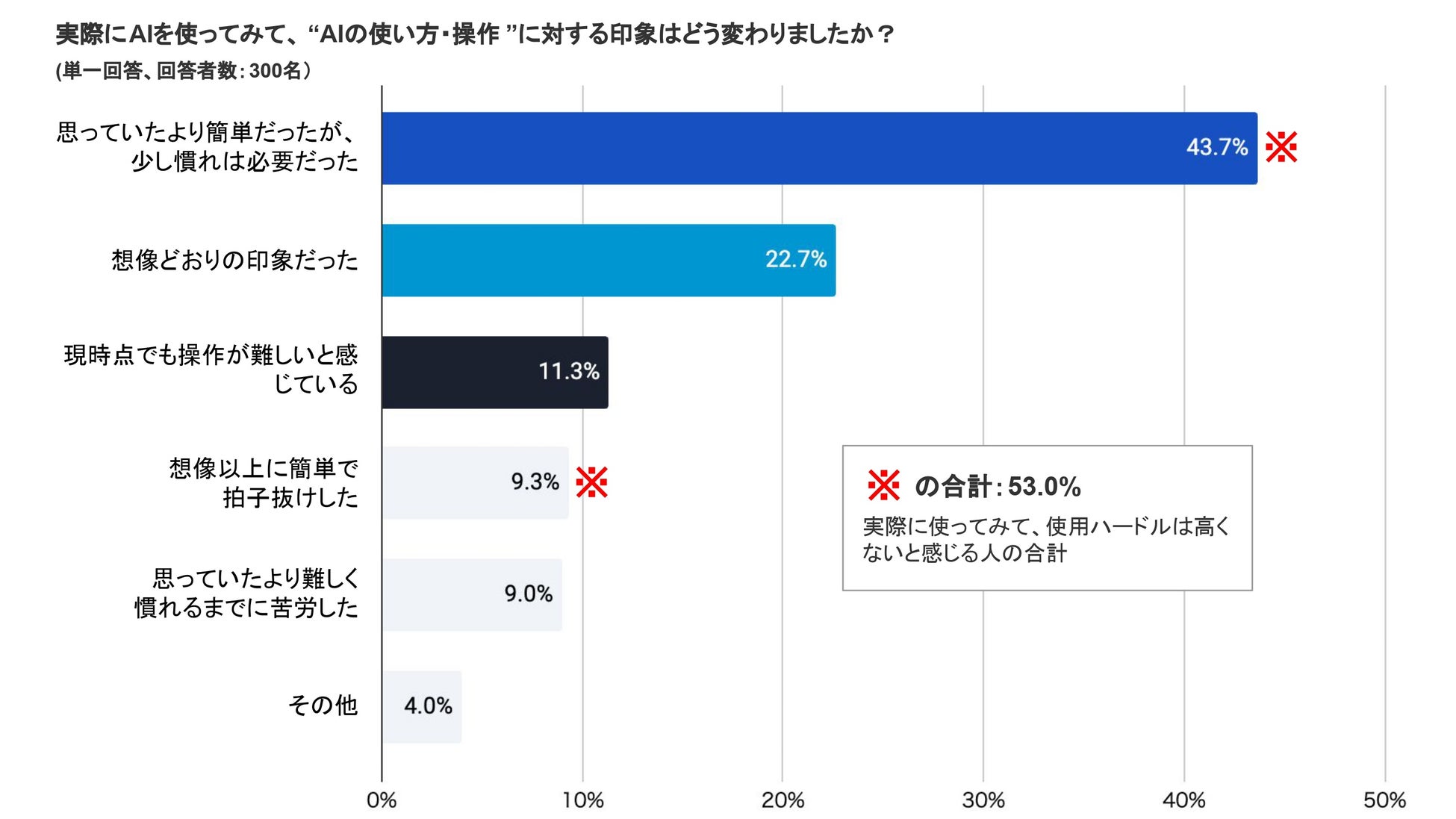

AIツールを実際に使用した後の印象は「思っていたより簡単だったが少し慣れは必要だった」「想像以上に簡単で拍子抜けした」などの、使用ハードルは高くないと感じる人が過半数。

-

使用前は約7割が何かしらの不安を抱えていたが、実際に使用するとその不安の大半は解消されることが明らかに。

● 情報漏えいなどへの懸念はあったものの、自らルールを決めて使用するなど前向きな人が多数

● 使用前は「安全性に不安」も、使用後は実用性を実感し想定内のリスクと半数が反応

-

「情報漏えいが怖い」「規約が不透明」など、利用前の安全性に対する懸念を持っていた人は全体の82.3% 。

-

安全性の懸念に対し、「社内ルールを確認した」「安全な範囲で使うルールを決めた」「実際に使っている人の体験を参考にした」といった前向きな行動をとった人が70.9%を占めた。

-

結果的に「注意点はあるが想定内のリスク」「不安は残るが便利さが上回る」など、初期の懸念は一部残りつつも、使用している人が大半で、リスクが不安で使用を控えている人は11.3%と少数。

● AI活用業務はオフィス業務から設計現場まで多岐に渡る

-

実際にAIを活用している業務領域では、「情報収集・アイデア出し」(37.3%)「社内文書や報告書の作成」(37.0%)「設計・開発関連」(22.7%)「見積作成・見積比較」(18.7%)と、オフィス業務から設計現場まで多岐にわたる活用が進んでいる。

● 【現場の声】生産計画に活用し属人化の解消と工数の削減を実感した事例も

Q. 前問で回答いただいた業務において、具体的な活用方法や工夫している点、または便利だと感じている点を教えてください。(自由回答)

自由回答では、業務の効率化や属人性の排除に加え、思考のサポートや翻訳といった用途でAIを活用している実態が浮かび上がりました。具体的な声をカテゴリ別に紹介します。

■ 自由回答抜粋

-

属人化の解消・業務の標準化に貢献

「自動で生産計画を立てて、属人性が排除され、工数も削減された」「見積もり、顧客データ作成でミスがなくなった」「過去の図面から見積を自動作成し、確認フローを短縮している」「過去の実績を効率よく検索する」などが見られた

-

翻訳・グローバル対応での活用

「グローバル化を行うため標準化文書作成に活用」「資料の英訳と構成の確認」「欧州法規の素案や海外事業体が作成した説明資料などを英訳して要約」などが見られた

-

アイデア創出・思考支援としての活用

「数値計算や見積り仕様書など例を作成」「アイデアを出すときにイメージを打ち込むことでヒントを貰ってる」「確認作業をAIで行い負担を減らしている」などが見られた

● AI活用により7割弱が業務に対するポジティブな変化を実感

-

業務においてAIツールの効果を実感している割合(とても効果があったとやや効果があったの合計)は、最多が生産性向上の約6割、最低でもナレッジ共有・標準化の4割程度となった。

-

AIツールは「作業時間の短縮」などの“業務の効率化”に留まらず「属人性の排除」「精度向上」「業務の安定性向上」など“構造改革”にも寄与。

● AIツール導入に関して、最初は不安・懐疑的であっても導入後は73.8%が好意的に

-

AIツールの導入時、最も多かったのは「おおむね好意的だったが最初は不安もあった」(36.9%)で、「概ね懐疑的だったが効果を見て好意的になった」(26.6%)と合わせると、導入当初に不安や懐疑を抱きつつも、最終的に前向きに捉えられたケースは全体の63.5%にのぼった。

-

一方で、「やや否定的」「非常に否定的」と回答した人は合わせて4.4%と少数にとどまり、導入時に周囲の理解や協力が得られないケースはごく一部であることが明らかに。

● 【現場の声】否定的な声は見られず、効果実感により評価や残業減へ繋がる事例も

Q. 前問の理由や、印象に残っている具体的なエピソードがあれば教えてください。(自由回答)

自由回答では、「最初は懐疑的・不安な声があるが導入後には好意的」という内容が多数あった。また一部では「挑戦する姿が受け入れられた」「評価があがった」など、導入時から好意的な声もあり、最初から最後まで否定的な意見は見られなかった。

■ 自由回答抜粋

-

最初は不安、導入後は好意的。効果を実感する声が多数

・AIというものに対し懐疑的であったが、いざ使うと今までの単純作業がなくなりストレスがかなり緩和された。

・最初は精度に懐疑的だったが、予想以上の精度だったのを見て、推進し始めた。

・最初は上司が必要性や実現性を疑っていたが、実際のデモを見て感動していた。

-

導入時から周囲が協力的である事例も

・社長からの評価があがった。

・挑戦している姿勢が受け入れられました。

・標準化文書の導入に賛同されました。

-

波及効果の声もあがった

・社内の全部署で残業が減っているようです。

・上司が成果を見て機嫌が良くなった。

・同僚のプログラミング時間が減った。

● 今後の業務でのAIツール活用意欲について、約8割が「活用し続ける意欲あり」

<解説>

今回の調査では、現在AIツールを活用している人であっても、使用前には高い不安を抱えていたことが明らかとなった。しかし、実際に使ってみたことでその多くが不安を払拭しており、AI活用への第一歩を踏み出すきっかけとなっている。

安全性への懸念に対しても、社内ルールの確認や使用方針の策定といった自発的な対応が見られ、「不安は残るが便利さが上回る」といった意見も一定数存在している。企業側が従業員にとって安心してAIを活用できる環境整備を進める必要性が伺え、ルール整備や、製造業に特化したAIの活用などで本格活用に結びつくだろう。

さらに注目すべきは、AIが単なる業務効率化にとどまらず、属人性の排除や再現性の確保など「業務プロセスの構造的な見直し」にも寄与している点である。実際に、設計・開発や見積業務などの専門性が高い領域においても導入が進んでおり、AIは製造現場における“知見の資産化”を加速させていると言える。

導入初期には懐疑的だった社内の反応も、実際の効果が可視化されることで好意的なものや推進者への評価へと変化しており、こうした先進事例を社内外へ積極的に展開することで、製造業全体におけるAI活用の底上げにつながると期待される。

===調査概要=======================

調査名称: あなたのAI活用に関するアンケート

調査期間:2025年 4月25日(金)~ 4月30日(水)

調査方法:インターネット調査

調査対象者:製造業従事者

有効回答数:スクリーニング調査 3,000名、本調査 300名

表記:四捨五入し、小数第1位までの値で記載

==============================

キャディ株式会社

キャディ株式会社は、「モノづくり産業のポテンシャルを解放する」をミッションに掲げ、点在するデータ・経験を資産化し、新たな価値を創出する「製造業AIデータプラットフォームCADDi」を開発・提供するスタートアップ企業です。アプリケーションである「製造業データ活用クラウドCADDi Drawer」「製造業AI見積クラウド CADDi Quote」をはじめ、今後もプラットフォーム上に様々なアプリケーションを提供予定です。日本をはじめアメリカ、ベトナム、タイを含む4カ国で事業を展開し、製造業のグローバルな変革を実現していきます。累計エクイティ資金調達額は257.3億円。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像