ニューロン間の見えないつながりを明らかに ~神経細胞の機能的なつながりを、高精度に検出できる新手法~

【研究の要旨とポイント】

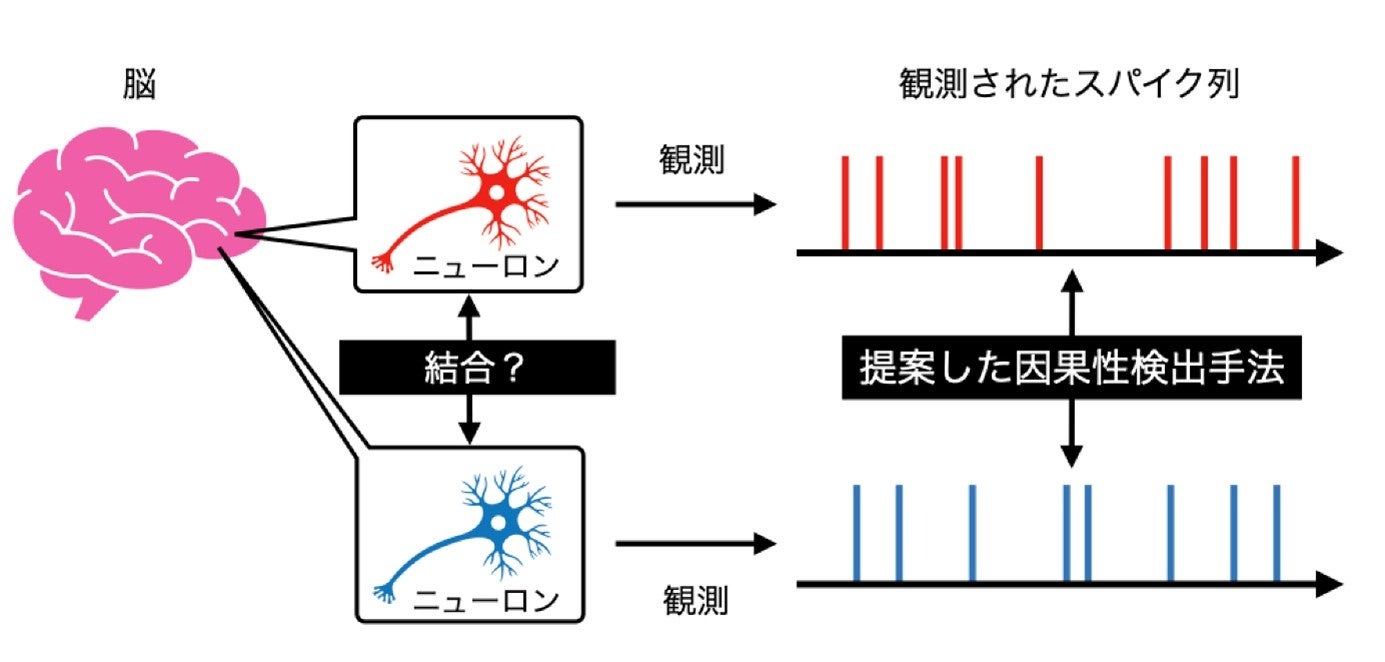

ニューロン間にどのような因果関係があるのか、検出手法を開発しました。

カオス的な応答を示すニューロンのスパイク列のみから、その関係性を検出できます。

複数のニューロンが関係する障害や精神疾患への治療にも貢献が期待されます。

【研究の概要】

東京理科大学 工学部 情報工学科の澤田 和弥助教らのグループは、神経細胞(ニューロン)から記録されるスパイク列データだけを用い、神経細胞同士の結びつき(結合性)に、どのような因果関係があるのかを検出する新しい手法を開発しました。

神経細胞が発火することで生成されるパルス信号(電気信号)は、スパイクと呼ばれます。近年、このスパイクを高精度にかつ一定程度の時間にわたって記録できるようになりました。これをスパイク列といいます。このスパイク列の記録データを用いることで、神経細胞同士がどのように結合し、どのように相互に働いているのかの研究が進んでいます。しかし、いままで提案されてきた因果関係の推定手法は、カオス的な振舞いをするスパイク列に適するものではありませんでした.

今回開発された手法は、スパイク列のような点過程データ*1に対して因果関係を検出できる新しい手法であり、特に非線形なシステムから生成されたカオス的なスパイク列に有効です。この手法を使うことで、複数の複雑な神経細胞に対して、解剖学的だけでなく、機能的かつ実効的な結合性を推定できるようになります。

神経細胞間の結合性を明らかにすることで、神経細胞の繋がり方がより詳しくわかるだけでなく、その結合による障害や精神疾患の治療にも貢献することが期待されます。

本研究成果は、2025年7月28日に国際学術誌「Physical Review E」にオンライン掲載されました。

【研究の背景】

神経細胞は、複数の神経細胞が複雑に関係しあい、相互に反応をしあって一連のはたらきを行っていますが、神経細胞がどのように結合されているか、特にその因果関係は詳しくわかっていません。近年では研究がすすみ、神経細胞のスパイク列と呼ばれるパルス活動の記録データを同時に複数計測できるようになりました。この複数のスパイク列データから、因果関係を推定することは、特に脳内の情報処理の仕組みを明らかにするために非常に有用です。この因果関係を明らかにするため、さまざまな推定手法が開発されています。

しかし、スパイク列が生成される仕組みは非線形(直線関係のような単純なルールではない)であり、かつ、発生時刻が一定でない不規則な点過程データを扱うことから、これまでの推定手法は十分だとはいえませんでした。

【研究結果の詳細】

時系列データからシステムの構成要素間の因果関係を導き出す手法として、従来広く使われてきたものに「グレンジャー因果性(GC)」と「伝達エントロピー(TE)」があります。しかし、GCは主に線形分離可能な因果関係を持つ時系列データに対して因果関係を検出する手法であり、非線形的な因果関係を持つ時系列データを扱うには課題がありました。また、TEには確率分布の計算に多くのデータ量が必要であること、因果関係に時間差(遅延)がある場合、計算時間が膨大になることが課題です。

別の手法である「コンバージェント・クロス・マッピング(CCM)」では、非線形のデータを扱うことが可能であり、かつデータ量も比較的少なくて済むため、「非線形な振舞いを示すスパイク列の因果関係を検出する」目的に有用と考えられます。

しかし、CCMは一定の時間間隔でサンプリングされたデータにのみ適用可能で、スパイク列のような不規則な時間間隔でサンプリングされたデータには直接適用できませんでした。

そこで、スパイク列に対してCCMを適用できるように、スパイクの時間記録ではなく、その時間の間隔である「スパイク間隔(Interspike interval: ISI)」の時系列データを扱えるように手法を拡張しました。

このCCMのスパイク間隔への拡張において、ある神経細胞のスパイク列の予測を行うために、もう一方の神経細胞のスパイク列から、対象となる発火時刻に最も近い発火時刻を見つけ出すことで、 ISIデータ間の時間的対応関係を確立し、相互予測精度に基づいて因果関係を検出することが可能となりました。こうして得られたスパイク列の相互予測精度に対して、「ツインサロゲートデータ法」*2を導入し、神経細胞間にほんとうの因果関係があるのかどうかを検定しました。

少数の神経細胞(2つあるいは3つ)の数理モデルにより生成されたスパイク列に対して、拡張CCMを使った結果、因果関係が正確に検出できることがわかりました。

これは、非線形な振舞いを示す神経細胞の因果関係検出だけでなく、これまで因果性解析することが困難だった、非線形な振舞いを示すその他の分野で計測される点過程データ間の因果関係検出に新たな道をひらくものです。

【今後の展望】

今回開発した手法は、神経細胞の結合が時間とともに動的に変化する状況で観測されるスパイク列や、完全にランダムなスパイク列などに課題があり、さらなる改良が必要です。また、今回の実験では2〜3個の神経細胞の因果関係を検出しましたが、より大きな神経回路網に対して因果関係を推定しようとすると提案手法によって得られる相互予測精度が低下し、因果関係の推定が難しくなることもわかっています。

今回は神経細胞同士の1対1の因果関係を推定する研究でしたが、今後はネットワーク理論などに基づいた複数の神経細胞間の因果関係の検出も視野に入れています。

研究を主導した澤田助教は「私は事象間の因果関係に興味があり、学部⽣・⼤学院⽣の頃から時系列データに対する因果性検出に関する研究を⾏ってきました。研究を行う過程で、因果性検出の⼿法は、システムの構成要素間の繋がりの推定に応⽤できると考えました。例えば,脳などの神経細胞がどのように結合しているかは⼗分明らかになっていません。因果性検出⼿法を⽤いることで、構造的・解剖学的だけでなく、実効的な結合を推定することができます。このような脳などにおける実効的な結合を明らかにすることができれば、神経細胞の結合に起因した障害・精神疾患等の理解や治療に貢献することができます。このような背景から本研究を推進してきました」とコメントしています。

-

本研究は、JSPS科研費(JP22J14621, JP22KJ2815, JP24K23902, JP20H00596, JP21H03514, JP21H03508, JP21K12093, JP22K18419, JP23K21706, JP23K21701, JP23K04274, JP24K03013, JP25K03192, JP25H00447, JP25K03189)の助成を受けて実施したものです。

【用語】

*1 点過程データ

ある事象が発生した場合、その発生を発生時刻で記録したデータ。一定時刻ごとに記録される時系列データとは異なり、事象の発生時刻に応じて不規則な時間間隔で記録されるデータ。

*2 ツインサロゲートデータ法

もとの時系列データを生成した非線形な力学系の性質は保ちつつ、時系列データの時間情報を部分的に破壊した偽のデータを生成する方法。この方法によって生成した偽データともとのデータの予測精度を比較することで、因果関係の検定が可能になる。

【論文情報】

雑誌名:Physical Review E, American Physical Society

論文タイトル:Detecting causality based on state space reconstruction from interspike

intervals for neural spike trains

著者:Kazuya Sawada, Yutaka Shimada, Tohru Ikeguchi

※PR TIMESのシステムでは上付き・下付き文字や特殊文字等を使用できないため、正式な表記と異なる場合がございますのでご留意ください。正式な表記は、東京理科大学WEBページ(https://www.tus.ac.jp/today/archive/20250905_9923.html)をご参照ください。

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像