沖縄県の海綿から強力な抗リーシュマニア活性化合物の単離に成功 ~世界の熱帯・亜熱帯地域に蔓延するリーシュマニア症への新規治療薬開発につながる知見~

【研究の要旨とポイント】

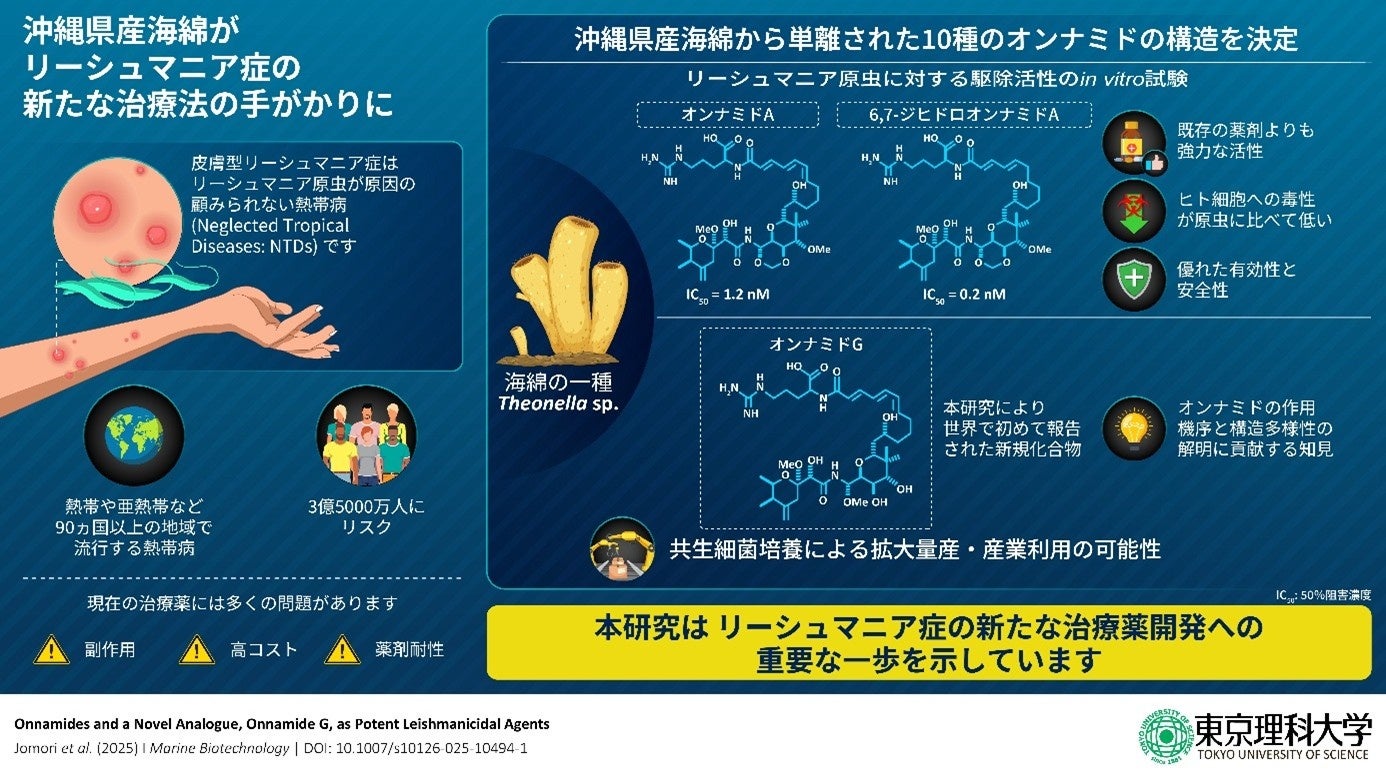

リーシュマニア症は世界90カ国以上で流行する熱帯病で、皮膚に潰瘍を生じる「皮膚型リーシュマニア症」は治療薬が限られ、新たな治療法の開発が求められています。

沖縄産の海綿動物から、新規化合物「オンナミドG(onnamide G)」を含む10種の天然化合物を単離し、それらが皮膚型リーシュマニア症の原因となる原虫に対して極めて高い駆除活性を示すことを明らかにしました。

なかでも「オンナミドA」および「6,7-ジヒドロオンナミドA」は既存薬よりはるかに強い活性を示し、ヒト細胞に対する毒性も低く、選択性指数(有効性と安全性の指標)は1000倍を超える結果が示されました。

【研究の概要】

安元加奈未(東京理科大学薬学部)、城森啓宏(琉球大学理学部)、林康広(宮崎大学農学部)、廣瀬美奈(一般社団法人トロピカルテクノプラス)、田中淳一(琉球大学名誉教授)らの研究グループは、沖縄産の海綿動物Theonella sp.から、新規化合物「オンナミドG(onnamide G)」を含む10種の天然化合物を単離し、それらが寄生虫リーシュマニア原虫に対して極めて高い駆除活性を示すことを明らかにしました。

リーシュマニア症はリーシュマニア原虫と呼ばれる寄生虫によって引き起こされる疾患で、世界90カ国以上で流行する熱帯病です。皮膚に潰瘍を生じる「皮膚リーシュマニア症」は治療薬が限られ、副作⽤や薬剤耐性が課題となっています。

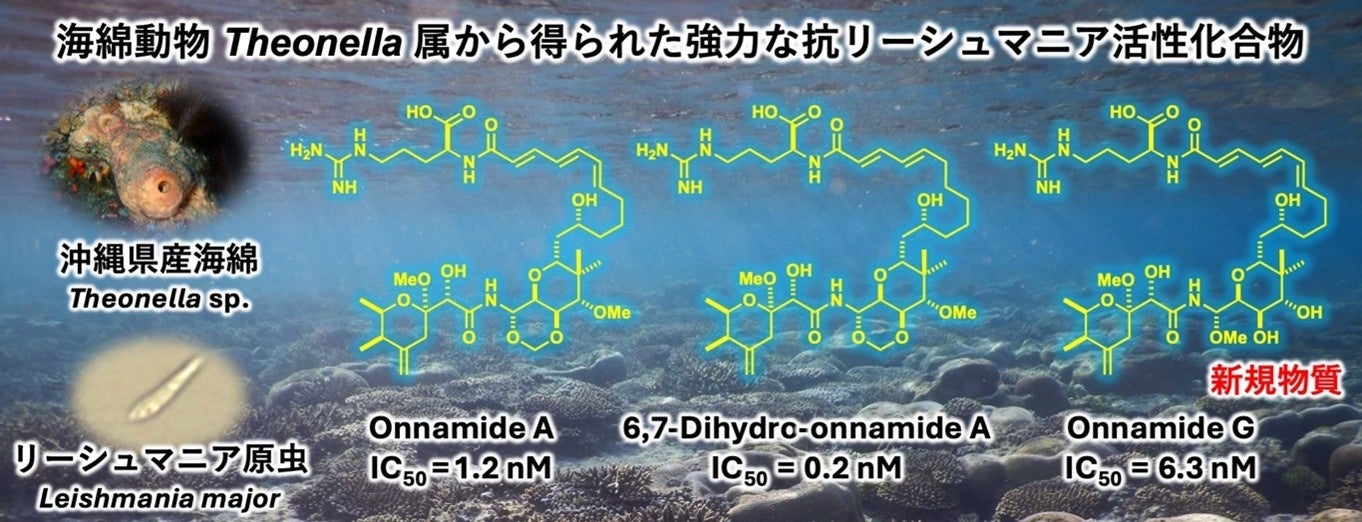

本研究で得られた化合物のうち「オンナミドA」および「6,7-ジヒドロオンナミドA」は、現在広く使われている、既存治療薬アンホテリシンBの約53倍(オンナミドA)、315倍(6,7-ジヒドロオンナミドA )というはるかに強い活性を示し、ヒト細胞に対する毒性も低く、選択性指数(有効性と安全性の指標)は1000倍を超える結果が示されました。

さらに、本研究で「オンナミドG」の構造が初めて明らかになりました。これは、オンナミド類の構造多様性と作用機序解明に貢献する新たな知見です。

これらの成果は、リーシュマニア症治療薬としてのオンナミド類の有望性を強く示唆する結果であり、将来的な新規治療薬開発に向けた大きな一歩となるでしょう。

本研究成果は、2025年9月5日に国際学術誌「Marine Biotechnology」にオンライン掲載されました。

【研究の背景】

リーシュマニア症は熱帯・亜熱帯地域に流行する寄生虫性疾患で、約1,200万人が感染しており、3億5,000万人が感染リスクにさらされていると推計されています。リーシュマニア症は皮膚型、粘膜型、内臓型に大別されます。最も一般的なのは皮膚の潰瘍を引き起こす皮膚型リーシュマニア症ですが、生涯に渡って瘢痕を残し、重度の身体障害や社会的偏見につながることから、治療法の開発・普及が求められています。

現在使われている治療法には、アムホテリシン B をリポソーム化した製剤やアンチモン化合物、ミルテホシンなどがありますが、これらには強い毒性や副作用、高額な費用、薬への耐性といった大きな問題があります。さらに、ワクチンや診断方法が十分に整っていないため、特に流行地域では、より安全で手に入りやすい治療法が早急に求められています。

自然界に存在する天然物の中には、抗腫瘍活性などさまざまな生理活性を示す化合物が多く存在し、医薬品としての応用が期待されており、ペニシリンなど、実際にすでに実用化されている例も多くあります。そこで本研究グループは、有効性と安全性の高い皮膚リーシュマニア症新規治療薬の候補となる物質を探索したいと考え、オンナミド類に着目しました。

オンナミドは、抗生物質や抗がん剤などの医薬品の原料としても利用される含窒素ポリケチドの一種で、1988年に沖縄本島周辺の海域に生息する海綿動物Theonella sp.から抽出されました。オンナミドは、アルギニルアミノ酸残基が不飽和脂肪酸鎖に接続されている点が特徴で、オンナミドの一種であるオンナミドAとその誘導体は、さまざまながん細胞株に対してin vitroで強い抗がん活性を示すことが報告されています。薬物の強さや有効性を評価するための指標の1つで、標的となる物質の活性を半分に抑制するために必要な化合物の濃度IC50値は、ナノモルから数マイクロモル程度と、高い有効性を示すことが期待されています。これらの結果から、本研究グループは皮膚リーシュマニア症新規治療薬の有望な候補であると考え、研究に取り組みました。

【研究結果の詳細】

沖縄本島万座で採集したTheonella sp.からオンナミドG、オンナミドB、オンナミドE、オンナミドA、分画A、および分画Bが得られました。分画A、分画Bをさらに精製し、分画A からは6Z-オンナミドAと2Z-オンナミドA、分画B からは6,7-ジヒドロ-オンナミドAが得られました。これらの化合物は、NMRおよび高分解能質量分析データを、すでに公表されているデータと比較することで同定しました。

抽出物および単離化合物の抗リーシュマニア活性は、培養したリーシュマニア原虫を96ウェルマイクロプレートの培地に播種し、その後、試験化合物の異なる濃度をジメチルスルホキシド(DMSO)と培地の混合液に溶解し、各ウェルに50 μL添加しました。原虫を染色する試薬を添加して6時間培養後、光学密度を計測することで原虫密度を計測しました。

その結果、すべての化合物は顕著な抗リーシュマニア活性を示し、6,7-ジヒドロ-オンナミドAが最も強い活性(IC50 0.2 nM)を示し、次いでオンナミドA(IC50 1.2 nM)が続きました。これらの活性は、既存の薬剤であるアムホテリシンB(IC50 0.1 µM)とミルテフォシン(IC50 8.3 µM)の活性を大幅に上回りました。構造活性解析の結果、6,7-ジヒドロ-オンナミドAおよびオンナミドAでは側鎖の柔軟性が向上したことで標的との相互作用が強化されたと推測されました。これは、アムホテリシンBとは異なる作用機序で抗リーシュマニア活性を発揮していることを示唆しています。

細胞毒性試験も行った結果、宿主細胞モデルやヒト由来細胞に対する選択性指数(有効性と安全性の指標)は1000倍を超え、高い効果に対して毒性は抑えられているという結果も得られました。

また、本研究ではオンナミドGの構造を初めて明らかにすることにも成功しました。これはオンナミド類の多様性を紐解く上で重要な知見であり、オンナミドGの構造を既存のオンナミド類の構造や機能と比較することにより、今回、作用機序解明の糸口につながる結果も得ることができました。

本研究から、海綿動物の1種Theonella sp.から単離されたオンナミドは、強力なin vitro抗リーシュマニア活性を示し、高い選択性を有することが明らかになりました。これらの結果は皮膚リーシュマニア症新規治療薬の開発におけるリード化合物としてオンナミド類が有望であることを示唆する結果です。しかし、その複雑な分子構造は化学合成や大規模生産における課題となる可能性があり、今後、in vivo試験やさらなる作用機序の解析など研究を進める必要があります。

研究を主導した安元准教授は「日本ではみられない病気であっても、世界の誰かの命や尊厳を守る治療に貢献したいという想いから研究を開始しました。薬の届かない地域に住む患者の皆さんが、治療だけでなく社会からの偏見にも苦しんでいる現実を思うと胸が痛みます。『化学の⼒で誰かを救う』という願いを込めて、沖縄や日本の自然資源を活かし、地球規模の医療課題に取り組んでいきたいと思います」と、本研究の意義について語っています。

さらに、琉球大学の田中名誉教授、城森助教は、「沖縄の海には、世界に誇る豊かな生物資源が息づいています。本研究で私たちは、その宝庫である海綿動物から、既存の薬を凌ぐ可能性を秘めた抗リーシュマニア活性物質を発見しました。病原体は絶えず進化し、薬剤耐性の問題も避けられません。未来の患者を救うために、今後も新しい“クスリの種”を探す研究に挑戦し続けたいと思います」と語り、沖縄発の研究成果としての意義を強調しつつ、今後への強い意欲をにじませました。

-

本研究は、沖縄イノベーション・エコシステム共同研究推進事業、日本学術振興機構(JSPS)の科学研究費助成金「研究活動スタート支援」(22K20717)、日本医療研究開発機構(AMED)の助成金(JP24nk0101699)の助成を受けて実施したものです。

【論文情報】

雑誌名:Marine Biotechnology

論文タイトル:Onnamides and a Novel Analogue, Onnamide G, as Potent Leishmanicidal

Agents

著者:Takahiro Jomori, Nanami Higa, Trianda Ayuning Tyas, Natsuki Matsuura, Yudai Ueda, Ayumi Suetake, Shin Miyazaki, Shuichi Watanabe, Sei Arizono, Yasuhiro Hayashi, Ko Yasumoto, Yuji Ise, Toshiyuki Wakimoto, Mina Yasumoto-Hirose, Junichi Tanaka, Kanami Mori-Yasumoto

DOI:10.1007/s10126-025-10494-1

【発表者】

城森 啓宏 琉球大学 理学部 助教

比嘉 菜々美 琉球大学大学院 理工学研究科 2024年度修士課程修了

Trianda Ayuning Tyas 琉球大学大学院 理工学研究科 博士1年

松浦 菜月 東京理科大学 薬学部2023年度修士課程修了

上田 雄大 東京理科大学 薬学部2023年度修士課程修了

末武 歩 東京理科大学 薬学部2024年度修士課程修了

宮崎 深 東京理科大学 薬学部 修士2年

渡邊 周一 東京理科大学 薬学部 修士2年

有薗 聖 宮崎大学 農学部 修士1年

林 康広 宮崎大学 農学部 准教授

安元 剛 北里大学 海洋生命科学部 准教授

伊勢 優史 広島修道大学 人間環境学部 研究員

脇本 敏幸 北海道大学 大学院薬学研究院 教授

廣瀬 美奈 一般社団法人トロピカルテクノプラス 主任 研究員

田中 淳一 琉球⼤学 名誉教授

安元 加奈未 東京理科大学 薬学部 薬学科 准教授

【研究に関する問い合わせ先】

東京理科大学 薬学部 薬学科 准教授

安元 加奈未(やすもと かなみ)

E-mail:yasumoto【@】rs.tus.ac.jp

琉球大学 理学部 助教

城森 啓宏(じょうもり たかひろ)

E-mail:tjomori7【@】cs.u-ryukyu.ac.jp

【報道・広報に関する問い合わせ先】

東京理科大学 経営企画部 広報課

TEL:03-5228-8107 FAX:03-3260-5823

E-mail:koho【@】admin.tus.ac.jp

琉球大学 総務部 総務課 広報係

TEL:098-895-8175

FAX:098-895-8013

E-mail:kohokoho【@】acs.u-ryukyu.ac.jp

宮崎大学 企画総務部 総務広報課 広報係

TEL:0985-58-7114

E-mail:kouhou【@】of.miyazaki-u.ac.jp

一般社団法人トロピカルテクノプラス

渡嘉敷 唯章(とかしき ただあき)

TEL:098-982-1100

FAX:098-982-1101

E-mail:toka【@】ttc.co.jp

【@】は@にご変更ください。

※PR TIMESのシステムでは上付き・下付き文字や特殊文字等を使用できないため、正式な表記と異なる場合がございますのでご留意ください。正式な表記は、東京理科大学WEBページ(https://www.tus.ac.jp/today/archive/20250918_6639.html)をご参照ください。

すべての画像