65歳以降の就労・社会参加活動に関する調査報告

人生100年時代を生きるシニア世代のウェルビーイング向上に向け ~就労・社会参加活動を6つのタイプに分類~

旭化成ホームズ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:大和久 裕二)LONGLIFE総合研究所は、60歳以降の就労・社会参加活動に関する実態・意識を明らかにする調査・分析を実施しましたので報告いたします。

■主な調査結果

-

60歳以降に行う就労・社会参加活動は、年齢が上がるにつれ減少するが、65-74歳では、男性5割前後、女性3割前後が何らかの活動をしている

-

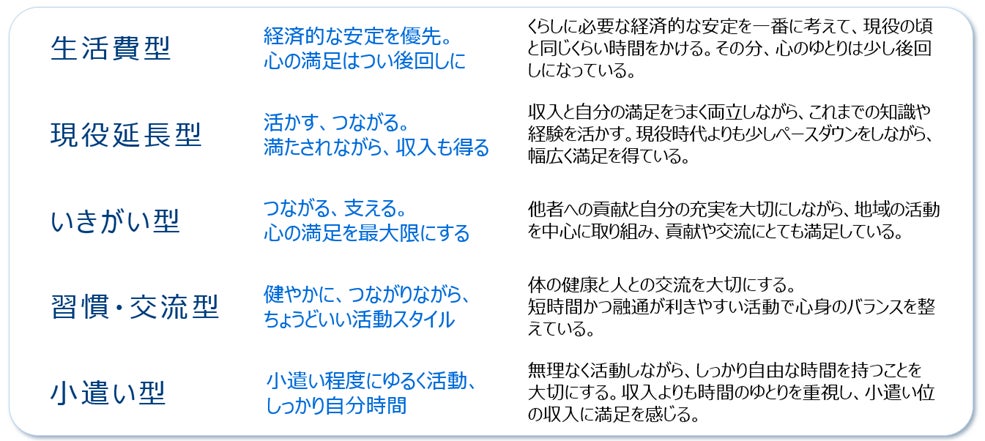

就労・社会参加活動のタイプを6つに分類

「生活費型」「現役延長型」「いきがい型」「習慣・交流型」「小遣い型」「無関心型」 -

タイプにより、就労・社会参加活動に求める意味合い・得られるものは異なる

-

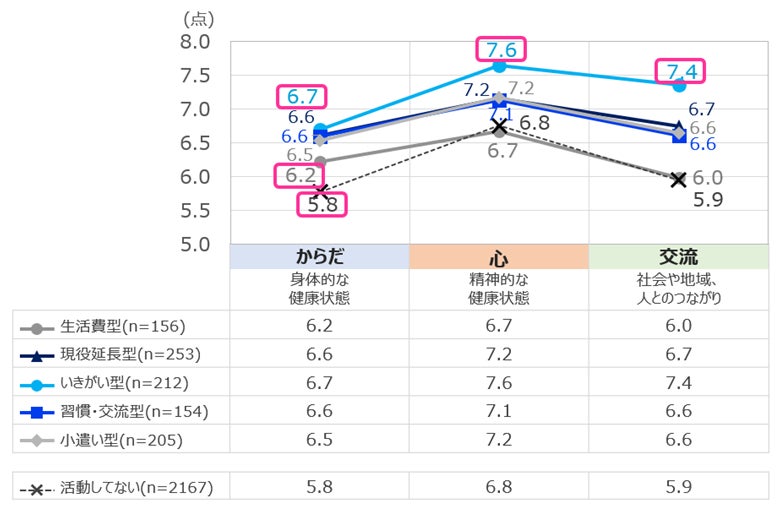

満足度の傾向はタイプごとに特徴あり。「活動=健康を支えること」を体現する「いきがい型」

■調査の前提となる「シニア期に就労・社会活動(広義の働くこと)の意味」について

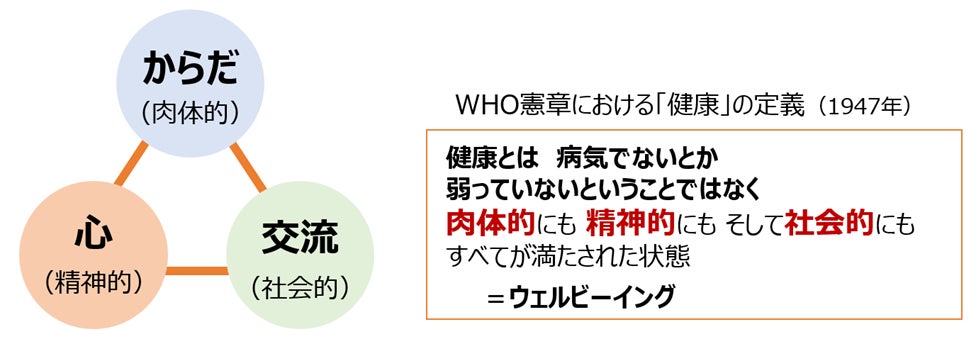

シニア期に就労・社会参加活動(※)をする意味は、「生活費を稼ぐ」のような一面だけではなく「健康のため」といった要素も必要であり、多面的に捉えることが大事になります。

WHO憲章における「健康の定義」では、「健康とは、病気でないとか、弱ってないということではなく、肉体的にも精神的にも、そして社会的にもすべてが満たされた状態(日本WHO協会訳)」としており、これを「ウェルビーイング」であるとしています。シニア期の健康というと、からだ(肉体的)に焦点を当てることが多いですが、本調査では、心(精神的)と交流(社会的)も含めた3つのバランスがほどよく取れていることが真の健康であると捉えます。

※就労・社会参加活動:ここでは、広義の働くこと、すなわち収入を伴う就労活動や無償のボランティア活動などを指します。

■調査結果概要

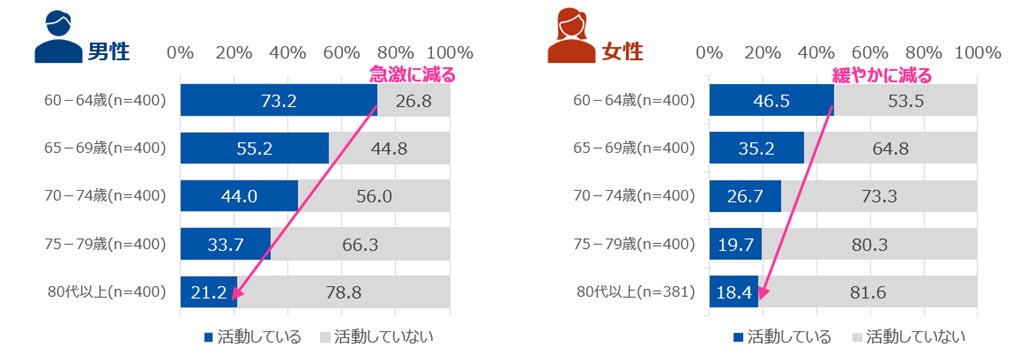

1. 60歳以降に行う就労・社会参加活動は、年齢が上がるにつれ減少するが、65-74歳では、男性5割前後、女性3割前後が何らかの活動をしている

高年者雇用安定法の改正に伴い、再雇用制度や定年年齢引き上げなど、就労年齢は段階的に引き上げられており、2025年4月からは65歳までの希望者全員への雇用機会の確保が企業に求められるようになりました。それをうけ男性で就労・社会参加活動をする割合は、60-64歳では73.2%ですが、定年を迎える65歳を機に、以後は5歳ごとに年齢が上がるにつれて就労活動割合は急激に減っていきます。とは言え、65歳を超えても74歳までは約5割前後が何らかの活動をしていることは注目できます。

一方で、女性で就労・社会参加活動を行う割合は、世代の傾向として男性のようなフルタイム勤務が主流でなく、パートタイム勤務やボランティア活動を行う人も多いせいか、その減り方は緩やかです。

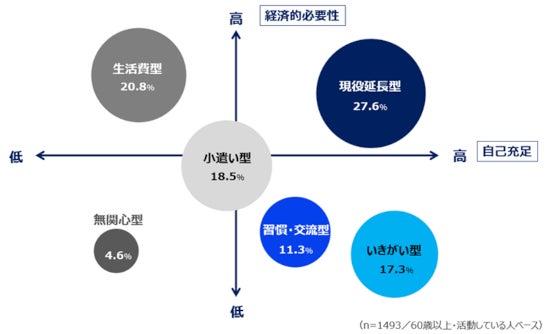

2. 就労・社会参加活動のタイプを6つに分類

「生活費型」「現役延長型」「いきがい型」「習慣・交流型、「小遣い型」「無関心型」

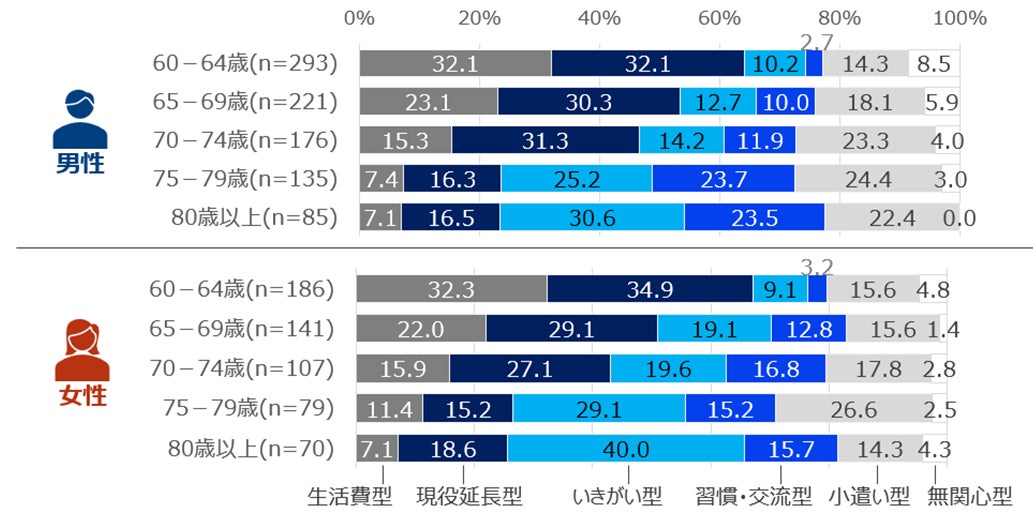

65歳以上の就労・社会参加活動のタイプを「経済的必要性」と「自己充足」の2つの軸で整理し、「生活費型」「現役延長型」「いきがい型」「習慣・交流型」「小遣い型」「無関心型」の6つに分類しました。

男女共に年齢が上がるにつれて経済的必要性が低くなり、「生活費型」や「現役延長型」から自己充足が高めである「いきがい型」にシフトしていきます。特に女性の場合、75-79歳、80歳以上では、「いきがい型」が最も多くなります(3~4割)。

3. タイプにより、就労・社会参加活動に求める意味合い・得られるものは異なる

65歳以上の就労・社会参加活動における「無関心型」を除く5つのタイプの中身は実に多様です。同じ年代でも、重視する点や満足度などが少しずつ違っているので、他のタイプに目を向けてみると参考になることがあるかもしれません。また、65歳より下の年代の方にとっても、就労・社会参加活動は「生活費型」ばかりでなく、「現役延長型」や「いきがい型」など自己充足を大事にするタイプもあることから、それぞれの特徴を確認し、自分が興味あるタイプ、または自分に合ったタイプはどれなのかなど、今後の人生のヒントになるかもしれません。

4. 満足度の傾向はタイプごとに特徴あり。「活動=健康を支えること」を体現する「いきがい型」

「いきがい型」は、「からだ」「心」「交流」の3項目ともに最も満足度が高く、就労・社会参加活動をすることが「健康を支えること」となっています。一方で「生活費型」と「活動してない」はこれら3項目ともに低めで推移しており、特に「からだ」は「活動してない」で満足度が最も低く、活動を何もしないのは、やはり良くないということを示唆しています。なお、「現役延長型」、「習慣・交流型」、「ほどほど型」の3タイプの傾向は、ほぼ変わらないことが分かりました。ただし、重視する点はそれぞれ異なるので、自分にあったタイプを選ぶと良いでしょう。

■調査の概要

-

調査の目的:60歳以降の就労・社会参加活動に関する実態・意識を明らかにする

-

調査時期:2025年8月

-

調査方法:WEBアンケート調査

-

調査対象:50歳~89歳の男女

-

有効回答数:5,581人

■調査の背景

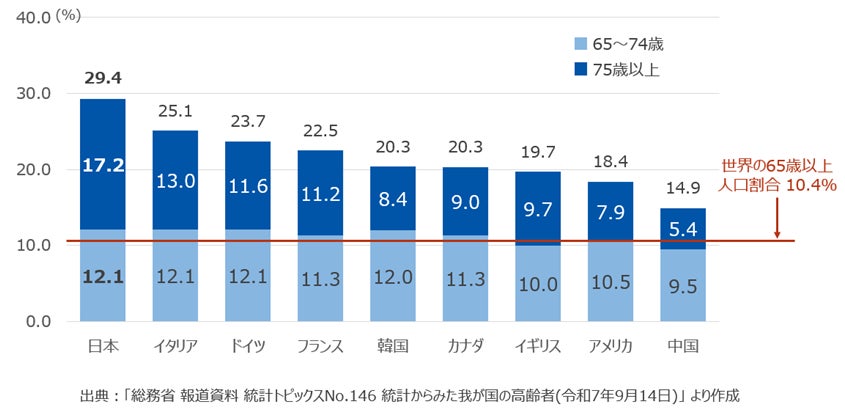

日本における65歳以上人口(2025年9月15日現在推計)は3,619万人で、総人口に占める割合は過去最高(29.4%)を更新しました。これを、主要国における2025年の65~74歳および75歳以上の人口の割合で比較すると、いずれも日本が最も高くなっています。

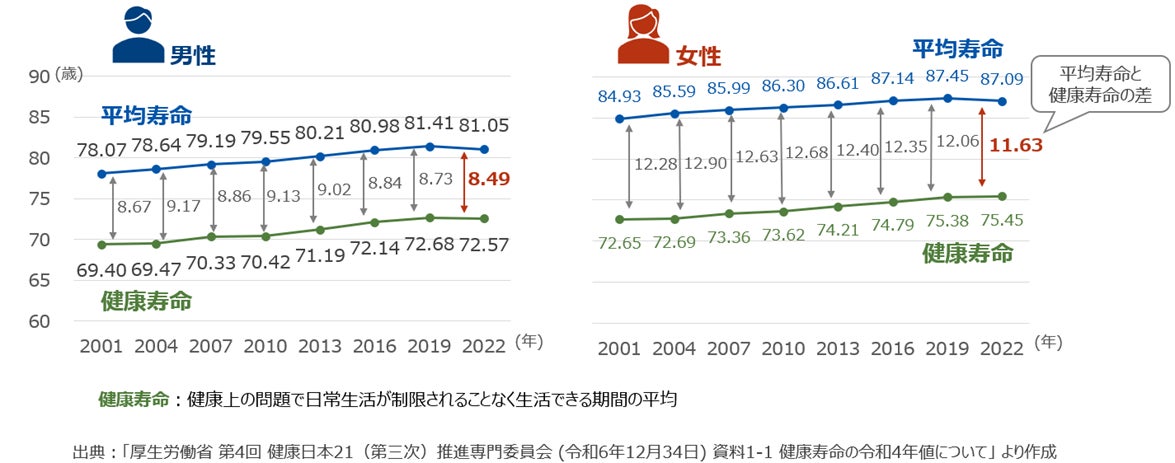

このように世界有数の長寿国となった日本では、男性、女性とも平均寿命と健康寿命が延びています。健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義されており、2022年の調査では、平均寿命と健康寿命の差は、男性8.49年、女性11.63年でした。2019年の前回調査と比べて、男女ともに平均寿命と健康寿命の差が縮小しました。今後、さらに高齢者が働き続けることで、健康を維持し、健康寿命を延ばして平均寿命との差を縮めることは、高齢者が健康に暮らす期間を長くすることでしょう。同時に、このように高齢者が健康でいられれば、国の社会保障費(介護費など)の抑制にもつながるため、高齢者の就労に対する期待は今後大きくなっていくと考えられます。

当社は超高齢社会における長い高齢期を心豊かに暮らすための住まいやサービスを研究する目的で、2014年に「シニアライフ研究所」を設立し、自立期の高齢者が豊かに暮らせる住まいやサービスの研究に取り組んでまいりました。一方で、建築請負事業においても自立期の元気な高齢者の住まいづくりに早くから着目し、2005年から元気なシニア向け賃貸住宅「ヘーベルVillage」の提供を開始し、2025年9月時点で東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県にて195棟2,478戸を運営しています。

2022年(※1)および2025年(※2)には、「ヘーベルVillage」入居者の健康度とくらしの実態に関する調査を行い、調査報告書(※3)などを公開してきました。そうした取り組みを通じて、当社の研究結果が「ヘーベルVillage」入居者の健康促進行動の工夫や行動量の増加に活かされていることが明らかになっています。

また、当社は1989年に「共働き家族研究所」を設立し、主に子育て家族を対象として、「働く」こと、そして住宅やくらしについて長年研究をしてきました。その知見を活かして今回、シニア世代を対象として広義の「働く」ことを「就労・社会参加活動」と定義してその実態を調査する(※4)ことで、シニア世代のさらなるウェルビーイング向上に向けたヒントを探ることとしました。

LONGLIFE総合研究所は、これからも人生100年時代を生き抜くシニア世代の「いのち・くらし・人生」全般を支える商品やサービスの提案によって、未来を託せる存在を目指して参ります。

※1.関連レター:https://www.asahi-kasei.co.jp/j-koho/press/20220111/index/

※2.関連レター:https://www.asahi-kasei.co.jp/j-koho/press/20251016/index/

※3.シニアの住まい方調査研究報告書:https://www.asahi-kasei.co.jp/j-koho/kurashi/kenkyu/senior/report.html/

※4.調査報告レポート:https://form.asahi-kasei.co.jp/homes/pub/j-koho/kurashi-reportdl?report_id=K063

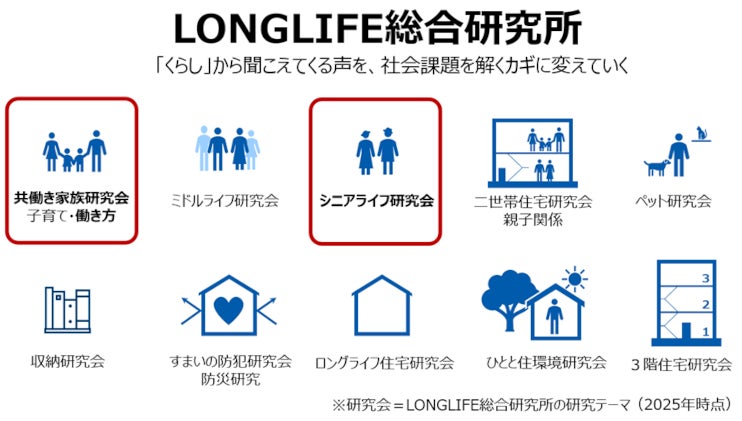

≪ご参考≫LONGLIFE総合研究所について

LONGLIFE総合研究所 は、「LONGLIFE(いのち、くらし、人生)」に関わる社会課題解決のために、くらし方の研究と提案、ならびにその成果を活かした情報の発信や新規事業・サービスの開発を行う組織です。特徴として、自社だけに閉じるのではなく、自治体や他の民間企業、顧客の皆様と緊密に連携し、開かれた組織として研究成果を追求していきます。それと同時にサステナビリティ、ウェルネス、レジリエンスなど「LONGLIFE」にまつわる様々な観点からの研究で得た知見を積極的に発信し、あらゆる人が長く豊かな人生を送ることができる社会の実現に貢献していきます。

シニアライフ研究会は、人生100年時代、長い高齢期を“いかに健やかに心豊かに暮らすか”に着目し、それを支える住まいやサービスのあり方を探る研究に取り組んでいます。現在は、住宅分野に限らず、医療・介護・福祉・金融などの外部機関や専門家と連携しながら、幅広く研究を進めています。

LONGLIFE総合研究所「シニアライフ研究会」URL

https://www.asahi-kasei.co.jp/j-koho/kurashi/kenkyu/senior/index.html

このプレスリリースには、メディア関係者向けの情報があります

メディアユーザー登録を行うと、企業担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など様々な特記情報を閲覧できます。※内容はプレスリリースにより異なります。

すべての画像